Из дневника Валерия Брюсова 1892–1893 годов[*]

Из дневника Валерия Брюсова 1892–1893 годов[*]

Когда П. Е. Щеголев печатал дневники А. Н. Вульфа, он дал книге выразительный подзаголовок: «Любовный быт пушкинской эпохи». Точно так же и дневник Валерия Брюсова, который он систематически вел с 1890 по 1903 год, время от времени делая записи и позже, в какой-то своей части вполне мог бы быть назван «Любовный быт 1890-х годов». На протяжении довольно долгого времени (точнее, пока Брюсов оставался холостым) очень существенную часть записей составляли повествования о любовных увлечениях автора, и откровенность этих записей превосходила большинство известных нам дневников.

Сами дневники были впервые напечатаны в 1927 году[101], причем основной надзор над публикацией осуществляла вдова покойного поэта, Иоанна Матвеевна. Естественно, она делала определенного рода купюры, касавшиеся многого, как в ранней, так и в более поздней жизни Брюсова.

Иногда эти купюры могут казаться оправданными, — прежде всего, когда речь идет о повседневной жизни Брюсова-гимназиста, мало чем выделяющегося из ряда своих сверстников. Школьные заботы, душная жизнь в родительском доме, одни и те же увлечения (игра в карты, довольно рано начавшиеся однообразные выпивки, бега, визиты всеми давно забытых родственников и приятелей) вряд ли могут представить серьезный интерес для читателей, и воспроизводиться они будут, если дневник когда-нибудь будет напечатан[102], лишь для академической полноты. И ухаживания Брюсова за разного рода знакомыми девицами, основанные не только на действительной приязни, но и на расчете, входят в этот круг повседневности, из которого, однако, исключено то, о чем сам автор дневника вспоминал в автобиографической повести: «С раннего детства соблазняли меня сладострастные мечтания. <…> Я стал мечтать об одном — о близости с женщиной. Это стало моей id?e fixe. Это стало моим единственным желанием»[103], — и дальше идет описание попыток близости и, наконец, удачи в общении с проституткой. До какого-то времени ничего подобного в дневнике мы не находим.

Можно предположить, что для того исключительного человека, которым Брюсов хотел казаться окружающим, посещение публичных домов и дешевых гостиниц выглядело слишком обыкновенным и даже низким, чтобы о нем писать хотя бы и в автокоммуникативном тексте[104]. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее для юноши, чтобы попасть на страницы исповеди. И такой случай представился в конце 1892 года.

Предшествующие события представлены в той же автобиографической повести следующим образом: «Женское общество нашел я у Кариных. Это была довольно простая русская семья. Отец всегда занятый службой, мать бесконечно добрая женщина, собиравшая у себя в дому сирот, просто несчастных людей и беглых собак и кошек. Всем был приют в их доме. <…> У Кариных было две дочери: старшей, Нине, было лет 25, младшей, Жене, всего 15. Ради них, а впрочем, скорей по гостеприимству, собирались у них несколько раз на неделе всевозможные гости. <…> Так как почти все барышни были „разобраны“, то я удовольствовался Соней Хлындовой. <…> Впрочем, это было мимолетно. Слишком очевидно было, что вся душа Сони может быть понята в два-три вечера. Я перенес свое внимание на Женю, младшую дочь Кариных, стал писать стихи к ней. Но здесь роману не суждено было развиться так легко. Женя, несмотря на свои 15 лет, в атмосфере Каринского салона успела привыкнуть к поклонению, я нисколько ей не нравился…»[105]

В реальной жизни Брюсов стал регулярным гостем семейства Красковых, где младшую дочь звали Варей, а старшую (носившую фамилию Маслова — она была дочерью М. И. Красковой от первого брака) — Еленой, Еленой Андреевной.

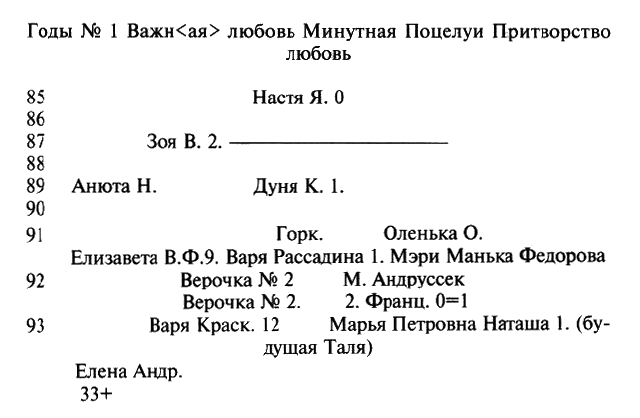

«Ей было лет 25, а может быть, и больше. Она не была красива. У нее были странные, несколько безумные глаза. Она была лунатик. Цвет лица ее начинал блекнуть, и она, кажется, прибегала к пудре, а то и к румянам»[106]. Именно ею и увлекся Брюсов, именно она стала его первой настоящей любовницей и в этом качестве (под разными именами) попала в разные «дон-жуанские списки», охотно составлявшиеся Брюсовым[107], в стихи[108], в не опубликованную при жизни повесть «Декадент» (1895)[109], в уже цитированную повесть «Из моей жизни»…

Характерно, однако, что именно на описании первого настоящего романа повесть эта, писавшаяся в 1900 году, и была прервана. Мы склонны думать, что причины этого состояли в том, что Брюсов даже в те годы еще не знал того языка, каким любовная история могла бы быть достойным образом описана. Для него, столько сил положившего на различные пробы пера, многое в этой теме оставалось все-таки загадочным.

Прежде всего это относится к тем обстоятельствам, которые роман сопровождали. Нам уже доводилось писать, что в этой истории столкнулись сразу несколько устремлений, которые далеко не полностью вошли в повесть «Моя юность». Прежде всего лишь по малозаметному намеку: «Она была лунатик» — можно догадаться о фоне, сопровождавшем большинство встреч и так ярко отразившемся в дневниковых записях. Мы имеем в виду спиритические сеансы, служившие не просто для забавы, а представленные в виде научных экспериментов. В архиве Брюсова сохранились дневники этих сеансов, где с наивной дотошностью описана обстановка каждого из них, инициалами зафиксировано присутствие и участие тех или иных людей, все «явления» тщательно зафиксированы, вклеена даже запись А. А. Ланга «Мой первый транс», где рассказано об этих загадочных переживаниях[110]. Из «Моей жизни» спиритические переживания убраны совсем, хотя Брюсов продолжал спиритизмом увлекаться и даже печатался в самом начале века в журнале «Ребус».

Во-вторых, в позднейшем описании очень мало осталось от собственно «декадентских» переживаний совсем начинающего поэта. Надо иметь в виду, что на его счету в конце 1892 года было всего-навсего давнее письмо в редакцию «Задушевного слова» да три статьи в спортивных газетах о тотализаторе на бегах. Но в печатаемых нами фрагментах намеренно полностью воспроизведены его переживания, связанные с новой поэзией, как французской, так и русской[111]. В записи от 4 марта 1893 года с наибольшей ясностью видно, насколько решительно Брюсов объединяет «декадентство», спиритизм и переживаемую любовь.

И, наконец, в повести вовсе нет словесных поисков, которые с такой отчетливостью прослеживаются в дневнике. Любовные переживания передаются здесь то языком бульварного романа («Могучим усилием воли я сдавил свои чувства и овладел своей душой»), то заимствованными из классики условными формами («Вот три тени предо мною: Верочка, Варя, Елена» и т. п.; этот слой, кажется, особенно значим), то намеренно «декадентскими» словами («…я лепетал какое-то бессвязное декадентское объяснение, говорил о луне, выплывающей из мрака, о пагоде, улыбающейся в струях, об алмазе фантазии, которая сгорела в образе юной мечты»), то предельно откровенным и предельно сниженным, до «непристойности» языком мужских бесед. И все это делается явно нарочно, Брюсов сам подчеркивает грубость или «декадентскость», даже «переводит» слова из одного речевого пласта в другой (см. запись от 1 февраля 1893 года).

Сама закрытость дневника, его полная интимность позволяют проводить те эксперименты, которые было безнадежно даже пытаться устраивать на печатных страницах. Отчасти нечто похожее Брюсов проделывал в стихах, остававшихся только в рабочих тетрадях. Вот хотя бы два образца из них. Один относится ко времени чуть более позднему:

* * *

К твоему животу, полон сладостной дрожи,

Я упрямою грудью припал,

Ощущал я атлас бледно-розовой кожи

И под пальцами груди коралл.

И в лицо непонятный, но понятый ныне

Мне пахнул аромат,

И язык мой к знакомой заветной святыне

Прикоснуться был рад.

Опрокинувшись навзничь, раздвинувши ноги,

Трепетала и ты в забытьи,

И ждала наслажденья в безумной тревоге

За восторги мои.

<Осень 1894>[112].

Другое стихотворение написано практически в то же время, что и печатаемые нами фрагменты дневника:

Вчерашний день

1

О высокой любви я мечтал,

Позабывшись с заветной тетрадкой,

И в стихах рисовался украдкой,

Как в тумане, любви идеал.

2

И, усталый от грез вдохновенья,

Я желал освежить свою грудь

И пошел на бульвар отдохнуть

Посреди городского движенья.

3

Встретил я, как ведется, друзей,

В ресторане мы выпили водки

И потом были рады находке,

Повстречавши пятерку б-ей.

4

Я проснулся наутро не пьяный.

Рядом — женщина голая спит,

Пол — остатками пива залит,

А в душе прежний образ туманный.

10 с<ентября> <18>93[113].

Из даты под стихами отчетливо видно, что любовь к Елене довольно быстро осталась в прошлом. Уже та тетрадь, в которой описаны болезнь и смерть Е. Масловой, носит название (присвоенное по завершении) «Книга Та-ли». Талей Брюсов звал Наталью Александровну Дарузес, роман с которой завязался уже в начале июля 1893 года, а в конце октября началась близость. Попутно на страницах дневника возникает некая замужняя дама, на некоторое время приковавшая к себе внимание проститутка и прочие персонажи. Но никакого нового языка в этих фрагментах отыскать не удается: эксперименты окончились со смертью Елены.

Как кажется, публикуемые фрагменты брюсовского дневника делают очевидным, что эротические переживания первой серьезной любви открывали обширное поле для его эстетических поисков. И невозможность проникновения в печать не должна скрывать их важность. Именно здесь выковывалось то, о чем в памятных строках «Конца Ренаты» с таким отчетливым осознанием неизбежности писал Ходасевич[114]. Из этих остававшихся в рукописях фрагментов, где автобиографическое соседствовало с фикциональным, постепенно выковывался тот Брюсов, который оказывал сильнейшее воздействие не только на «простые души» своих читателей, но и на сознание русских поэтов, кажущихся нам ныне несравненно высшими.

* * *

Для настоящей публикации отобраны фрагменты дневника Брюсова с октября 1892 года по июнь 1893-го, посвященные трем темам: любви к Е. А. Масловой, отношению к поэзии французского и русского символизма (относящиеся к этим двум темам места представлены максимально полно) и тесно сплетающимся с ними спиритическим сеансам в семействе Красковых (отобраны лишь те записи, где явно пересечение спиритизма с двумя другими сторонами жизни Брюсова того времени). Тексты печатаются по автографам: РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 11(2), 12 (1–2).

В примечаниях даны лишь самые необходимые пояснения, далекие от претензий на академичность.

1892. Октябрь

МЫСЛИ И ИДЕИ

<…>

XLII

Поэты-символисты. Основатели школы (во Франции) — Поль Верлен (1 сбор<ник> вышел <в 18>65 г. — реформировал и размер. Перелом в деят<ельности> — по напр<авлению> к символизму в <18>71 г… С <18>81 года увлекся католичеством) и Маллармэ— (пишет непонятно, понимают лишь посвященные).

Артур Римбо (наименее понятный)[**].

Жюль Лафорг (музыкальность).

Роденбах, Тальяд, Г. Кан, Маргерит, Ренье, Мерсо.

Жан Мореас (стоит несколько особо).

Из статьи Зин. Венгеровой «В<естник> Е<вропы>»,

<18>92, № 9[116].

МОЯ ЖИЗНЬ

Тетрадь шестая

Леля

Матерьялы для моей биографии

Моя жизнь

Мысли и идеи

с 21 октября 1892 по 12 мая 93

Валерий Брюсов[117].

23.10.92.

Мы клялись в любви, не веря,

Целовались, не любя;

Мне — разлука не потеря,

Мне — свиданье для тебя.

Не зови его ошибкой,

Встанет прошлого туман,

И припомним мы с улыбкой

Обаятельный обман[118].

Поводом этого стихотв<орения> послужил пустой случай. Вчера был у Краск<о>в<ы>х <…>. У них сеанс. Мрак и темнота. Я сидел рядом с Ел<еной> Андр<еевной>, а Вари не было (уехала в театр). Сначала я позвол<ил> себе немногое. Вижу, что при<нимаюсь> благопол<учно>. Становлюсь смелее. Наконец <?>, перехожу границы. И поцелуи и явления. Стол подымается, звонки звенят, вещи летят через всю комнату, а я покрываю чуть слышными, даже вовсе неслышными поцелуями и шею, и лице <так!> и, нак<онец>, губы Ел. Андр. Она мне помогает и в том, и в другом. Все в изумлении (понятно, насчет явлений). Потом пришел Мих<аил> Евд<окимович>[119], но и это не помешало. Наконец зажгли огонь, сеанс кончился. Я и она, оба держали себя прекрасно. Варя пришла поздно, была некрасива. Сказал с ней два-три слова и очень угрюмо. Весь вечер изводил меня Сер<гей> Мих<айлович>[120]. Как умел, защищался.

Сегодня в гимназии нет-нет да и вспом<ин>аются поцелуи. Гм… Как мало надо человеку.

25.10.92.

3 часа 32.

Идти или не идти к Красковым? Идти страшно хочется… но рассудок твердит иное. Неужели я не владею собой?

4 часа.

Кажется, я легко бы мог порвать навсегда знакомство с Краск<о>выми.

4 ч. 15 м.

Жизнь есть медленное разрушение. Живешь и чувствуешь, что умираешь.

4.20.

Ко<г>да нервы натянуты, довольно затронуть один, чтобы задрожали все остальные.

5.

Написал <?> стихотворение («Тяжело…»), вылил в нем все и воспрял душой.

Струны души расстроены, поэтому и сти<хот>ворение расстроенное.

5.15.

Не вечно же я буду себя чувствовать плохо. Значит, скоро будет нечто приятное. Вот утешение. <…>

30 <октября>.

Пишу «Каракаллу»[121], но, по обыкновению, вместо того, чтобы писать, больше воображаю себе общее восхищение, когда это будет написано. Продаю шкуру неубитого медведя. <…>

2 ноября.

<…> Сегодня написал послед<нюю> сцену «Каракаллы», стихи к нему; купил Полежаева, 1 т. Карамзина и «Нов<ое> Время» ради содержания «Сев<ерного> Вест<ника>»[122]. <…>

16 <ноября> веч<ером>.

Набросал стих<отворение>:

Муза, погибаю! Сознаю бессилье…[123]

18 <ноября>.

Как и всегда, стихотворная исповедь облегчила душу. Впрочем, я увидал, что довольно любоваться собственными страданиями: пора взяться, и серьезно, за себя. Могучим усилием воли я сдавил свои чувства и овладел своей душой. Теперь я спокоен, так спокоен, как труп… и только. В сердце заглянуть боюсь. К Варе злоба и полупрезрение. Образ Ел. Андр. выплывает как утешающий и смягчающий. Хорошо бы иметь в ней друга. <…>

23 <ноября>.

Зашел вчера к Краск<о>в<ым>, а они собираются к Прянишникову, в оперу. Поехал с ними. Потерял 2 руб. бесцельно. Сидел и бродил с Варей, по внешности был совсем влюблен<ны>й человек, а в душе не было ничего. Увы! Любовь нельзя создать! Я пытался выдумать ее, писал ей стихи, делал сам себе признания в дневнике, и все напрасно.

Я не люблю ее!

И мир теряет все краски, и все покрывается <?> тьмою. Впереди ничего. Жизнь, пока прощай!

_______________________

21-го умер Фет.

28.11.92.

Важнейшее событие этой недели то, что был на Сара Бернар. Впечатление получилось полное (играли «Клеопатру»), Что касается до меня, то мне Дармонт (Антоний) понравился больше С. Бер<нар>. Конечно, у него нет этой утонченной отделки роли, но это придет с годами, зато у него масса чувства, а Сара холодна, как лягушка[124].

Затем в четверг вечером был у меня Станюкович[125] (у них праздн<ик> Георгия). Читал я ему своего «Каракаллу» и пришел в ужас сам от своих ошибок. Придется и на этот год отказаться от мечтаний выступить на литературное поприще, так как начать что-нибудь большое в этом году у меня не будет времени.

Относительно Вари неделю прожил мертво. Но сердце все молчало.

Разве только вспомянулось однажды, когда я утром на постели воображ<ал> себе сцену, как мы с нею как супруги пользовались бы одним ночным горшком. Черт знает что такое! <…>

_______________________

16 <декабря> утро.

Холод ниже 25°. Флаг на каланчах. В гимназию не пошел, а все утро переводил из Верлена (поэта-символиста)[126].

17 <декабря> день.

В гим<назию> не пошел, а все перевожу из Верлена. Перевел до 8 стихотвор<ений>. <…>.

Девятнадцатое декабря.

20.12.92.

Выпили лишнее… Да…

Когда сегодня проснулся и припомнил все совершенное, то ужаснулся… Но потом оказалось, что половину я видел во сне и смешал грезы с действительностью. <…>.

За чаем сперва говорил поверхностно, но удачно, с Мар. Ив.[127] даже очень красиво о символистах <…> Потом пришли Тумановы. Я заговорил о музыке, строил фразу на фразе, говор<ил>, говор<ил>, гов<орил>.

— Вот, ну, «Лоенгрин»… Хотя он и стоит особняком среди гениальных строений своего автора (тихо И. Ал-у[128]) — Кто его написал?

И. А. (тихо) — Вагнер.

Я… Но тем не менее сила таланта Вагнера и здесь волнует <?> во всей красоте. Вагнер не создал школы. Подражать ему невозможно — можно только удивляться, и т. д., и т. д.

Наградою мне был улыбающийся взор Е. А. <…>

22.12.92.

Веч<ером>, как уже говорил я, кажется поехал на именины Насти.

Сначала к Красков<ым>, там узна<л>, что Варя по болезни пальца не едет, оттуда втроем (Я, Е. А. и Юлия). <…>.

На возвратном пути у Ел. Андр. болела голова. Однако я целовал ее. По правде сказать, в своей шубке она выглядит такой старой, что мне нисколько не хотелось целовать ее; у нее болела голова: очевидно, поцелуи ей удовольствия не доставляли. Значит, я целова<лся> для того, чтобы она вообразила, что мне они доставляют удовольствие.

На лестнице многозначительно пожал ей руку.

Отвратительная «комедия чувства»! <…>

24 Дек<абря>.

Оправдывая свое поведение относит<ельно> Вари, я твержу, что моей ошибкой было стремление подчинить рассудку чувство.

Но это — для других, а, понятно, не для меня. Поэтому определил отношения к Ел. Андр.

Идеал таков. Она замужем за Мих. Евд., а я ее любовник.

Пока не должно возбуждать ревности в Мих. Евд., а для этого ухаживать за Верочкой[129].

Но… но это отчасти подлость…

Нет! Уж если я буду совершать ее, то ради чего-нибудь! Нет, Ел. Андр., если Вы не будете давать мне ясного, определенного доказательства Вашего расположения ко мне, то черт с вами; мне дороже то, что люди зовут совестью!

Так-то-с.

_______________________

XLVI

Если можешь, иди впереди века; если не можешь, иди с веком. Но никогда не будь позади века, хотя бы даже он шел назад.

_______________________

<…>

26.12.

Я разучился напиваться!

Вчера выпито мною:

1) У дедуш<ки> портвейн,

2) Дома наливка,

3) специально, чтобы напиться, рюмок 8 <1 нрзб>,

4) На пути к Краск<овым> рюмка водки и рюмка рябин<овой>,

5) У них 2 рюмки англ<ийской> горькой и 2 рюм<ки> вина.

В результате сегодня утром даже голова не болит! Скверно.

День потерял, хотя удачно набросал начало гимназ<ического> сочинения («Гораций»), <2 нрзб> Литератур<ного> вечера (Гончарова — это за глупый концерт <?>!) и плоховато перевел стихи из Верлена.

Сколько я их напереводил. Даже удивительно. <…>

28 <декабря>.

Благодарю тебя, судьба!

Вчера все сошло удачно <…>, а главное — всем было весело.

Достиг я этого тем, что начал вечер приглашением:

— Н<и>к<олай> Ал<ксеевич>, на два слова. — Выпили. Потом:

— Сер<гей> Мих<айлович>, на два слова.

Повел его, выпили.

Вообще старался, чтобы побольше выпивали. Варя не пила ничего и мило отнимала рюмку у С. Мих. Верочка выпила рюмку. Е. Андр. две и, конечно, развеселилась. Говорили мы с ней много, танцевали дважды кадриль (вообще танцевал я много, даже польку и вальс). Польку и с Варей, так как вновь начал и говорить, и посмеиваться с нею. Между прочим, шаля, бросил Е. А. за корсаж драже. Она ничего, рассмеялась…

Гм.

Мой друг, конечно, ей приятно, когда за ней ухаживает юноша.

Оно ей напомнило вновь о былом,

О счастье, любви, обо всем, обо всем,

Что можно терять, что вернуть невозможно.

Верь себе и иди вперед!

VI часов.

Странно! Неужели прав Мих. Евд., который говорит, что я влюбляюсь во всех от юности, так сказать?

Неужели мне достаточно благосклонного взора, и я уже влюблен, люблю?

Верочка, Варя, Ел. Андреевна.

Перебрал всех по очереди!

Ха Ха Ха.

Или это я блуждаю

В поисках любви?

Где я найду ее, кто даст мне хоть минуту счастья, той я отдам все грезы юности, все силы души.

Елена Андреевна, вы?.. нет, Леля, — ты? <…>.

После <?> XII час.

Играем в винт. Выходя, я занимаюсь переводами из Верлена (см. «Мои стихи» будущ<ие>). Первый очень близко к подл<иннику>:

La lune est rouge… <…>

Тысяча восемьсот девяносто третий год

2 Янв<аря> <18>92 <так!>.

Привет тебе, Новый год!

Последний год второго десятка моей жизни, последний год гимназии…

Пора!

За дело, друг!

Вот программа этого года.

1). Выступи на литер<атурное> поприще.

2). Так или иначе покончи с Красков<ыми>, т. е. или заведи посерьезнее интрижку, или распростись с ними.

3). Бли<с>тательно кончи гимназию.

4). Займи отдельное положение в универс<итете>.

5). Приведи в порядок все свои убеждения.

6).

7).

8).

Между прочим, сделаю пробу. Пошлю переводы из Верлена в «Нов<ости> Иностр<анной> Лит<ературы>», «Тени» — в «Артист», и «Николая» — в «Ребус»[130].

_______________________

4.1.93.

Впечатления сменяются быстро. Не успеваю записывать.

2-го вечером ехал с Е. Андр. к Верочке, дабы пот<ом> вместе ехать к Ек. Ник. Но этого не пришлось, так что посидели у Верочки, погадали да и поехали назад.

Целовались, конечно. Мне это наконец надоело. Я стал изобретать что-нибудь новое. Додумался до того, чтобы щупать, и засунул руку за пазуху Е. Андр. (грубые выражения почти <?> нарочно). Кажется, она одобрила это.

Приглашает на завтра (3).

— Может быть, если…

— ………………

Едем.

— А как я мало вижу М. Евд…

Хочу возражать, но меня толкают (не забывайте, что мы едем втроем: я, она, Юлия).

— …Мало вижу Мих. Евд. Вот и завтра он будет в театре.

Понимаю.

Возвращаясь домой, тщетно старался написать стих<отворение> к Елене: в душе пусто (Первая попытка была в ночь с 1 на 2-ое янв<аря>. Получилось глупенькое стих<отворение> «Мысль я заставил молчать…». Теперь набросал получше, но все же плохо «Разбитый бурями челнок…»). <…>

10.1.93.

Вчера возвращался домой и шатался. Были с Е. А. (и Юлией, очевидно) у Александровых. — Я держал себя не блестяще, но хорошо, только за ужином напился и конец провел безалаберно. Вообще если я чему научился на Рожд<ество>, то это пьянствовать или, вернее, пить хладн<окро>в<но> водку. Черт знает что такое.

Третьего дни был сеанс (я теперь всюду твержу о спиритизме).

Почти то же, что и 23.10.92. Только поцелуи мне уж очень приелись. Надо изобрести свидание, но это в будущем. <…>

13 <января>.[131]

Вчера на сеансе у меня сердце опять задрожало.

Еще бы.

Ел. Андр. перегибалась совершенно и ложилась мне на грудь или на шею, а я, обняв, давил ей груди. Гм.

Надо, однако, изобрести новые способы ласки. <…>

26.1.93.

Проклятие тебе, рассудок!

Ты губишь меня; ты не даешь мне наслаждаться счастьем.

Вот три тени предо мною: Верочка, Варя, Елена.

Одна меня любит, другая не любит, третья смеется надо мной.

Понимаю ли я, что ни у Вари, ни у Елены нет сердца, что они могут играть в любовь, но не любить, что я для них могу быть интересен как победитель, а не как человек. Понимаю ли я, что у Верочки и душа, и сердце, что она любит меня, что я люблю ее!

Да, я люблю ее и не хочу в этом сознаться. Варя для меня безразлична, поцелуй Елены противен, а Верочка заставляет дрожать мое сердце.

Вот истина.

Я высказал ее сегодня, но не поверю ей никогда! <…>

_______________________

30 янв. 93.

Писать есть много о чем.

В среду был сеанс. Целовались. Была Попова. Писали по-английски. <…>.

Другое событие — именины отца.

Были Е. А. и Верочка. Двое. И Саблин, конечно.

Пили, пили, пили… Я и Саблин, конечно.

Сабл<ин> стал болтать с Е. А., мне осталась Верочка. Под влиянием вина объяснялся ей и едва ли не предлагал ей руку… хотя намеками, конечно.

Под конец вечера поговорил с Е. А. и ей признался.

Среди вечера ухаживал за Пол. Вас… то есть это и верно, но… но смотри в памяти.

Поехал провожать Верочку и поставил ей (правда, раньше) вопрос:

— Нравлюсь я вам или нет?

Без этого, говорю, разбирать дальнейшее нам бесполезно. Лица вашего мне не надо, за 10 целков<ых> найду лучше на бульваре (так и сказал), характер… черт с ним… Мне нужна — любовь. Ну и отвечайте. Да или нет.

Долго < 1 нрзб> и наконец решилась:

— Да!

— Да? Да? Да!! Да! Да?

Поцелуи, поцелуи.

Веду ее двором, целую, целую, целую…

— Верочка! Дорогая, милая!

— Когда же мы с тобой увидимся?

Это она сказала… Впрочем, может быть, было сказано «с Вами».

— В Ср<е>ду, конечно. На сеансе. Прощай, Верочка! Ну, еще раз… Один поцелуй.

— Это один?

— Один! Один! Только долгий.

Она домой, а я назад.

Подлец! Подлец! Подлец! <…>

1.2.93.

Был вчера в 1 г<и>м<на>з<ии> на вечере, лаже перчатки купил ради этого (увы, следовало белые, а я купил желтые).

Конечно, скучал.

Лучшее время — когда сидел внизу с Ел. Андр. на окне и целовались там (Даже была эрекция. На яз<ыке> Тургенева «почув<ствовал> себя наедине с». По-русс<ки> — «хуй встал»).

Целовались и на возвратном пути, но это лизание что-то уже очень приелось[132]. <…>

6.2.

Вчера был на сеансе[133].

С Ел. Андр. стал нагло дерзок. Это хорошо. Щупал ее за ноги, чуть не за пизду. Хватать ее за груди для меня уже шутки.

Сели за столом я с ней, а она отталкивает руки. Я еще, она опять. Тогда я хладнокровно отодвигаюсь к Верочке и начинаю ее щупать. Она рада; впрочем, я больше делал вид, что щупаю. Потом поворачиваюсь к Ел. Андр. Она смирилась, и я повел <1 нрзб> нее. Безобразничал до беспредельности.

А правду сказать, насколько мне было приятней с Верочкой, хотя она и костлявее. Я даже не пошел ее провожать, а как жалел об этом, как жалел. <…>

1 марта 93 гимн<а>з<ия>.

Жду №№ «<Вестника> Иностр<анной> Литерат<уры>» и «Жив<описного> Обозр<ения>». Перевожу Маллармэ и собираюсь нести переводы в редакцию[134]. <…>

4 М<а>р<та>. <18>93.

Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное. Без догматов можно плыть всюду <?>. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу их: это декадентство и спиритизм. Да! Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно если они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я!

Да, Я! И если у меня будет помощником Елена Андреевна. Если! Мы покорим мир.

Кстати. Вчера был сеанс. Мне пришлось выдержать трудную борьбу, и эта победа — одна из лучших моих побед. Е. А. не хотела говорить со мной, да, прямо не отвечала. Шаг за шагом боролся я, поступал верно, не обращал внимания на Верочку (Е. А. воображала, что я буду мечтать <об> ухаживаниях за этой), не терял бодрости и… и в конце сеанса мы обнимались. Вперед[**] <…>

10 <марта>.

Вчера мои именины и у нас Красковы. Сначала все было что-то очень тягуче, но после ужина, т. е. когда выпили, нам удалось с Е. А. остаться вдвоем. Сначала мы прикрывались планом Москвы и целовались за ним, потом хладнокровно ушли в другую комнату. Помню, что мы лежали в объятьях друг друга, а я лепетал какое-то бессвязное декадентское объяснение, говорил о луне, выплывающей из мрака, о пагоде, улыбающейся в струях, об алмазе фантазии, которая сгорела в образе юной мечты.

Однако она назначила мне свидание в пятницу и воскресенье.

Сегодня под влиянием всего это<го> в безумно радостном настроении духа, и даже лично отнес в редакцию «Русс<кого> Обозр<ения>» свои переводы из Маллармэ[136].

14 <марта> воскр<есенье>.

Однако я тону, тону!

В пятницу были маленькое свидание, считка, так сказать. Встретились на Патриарших прудах, походили (заход<или> в церковь) и разошлись. Сегодня назначено большое свидание, в ресторане, репетиция… Гибну. Ей —…, она хватается за последнего поклонника, ей я нужен, может быть — я нравлюсь ей… Тону. <…>

3 ? час.

Ведь это безумие! Я иду на свидание. Люблю ли я ее? Да! Да! Да! Я в первый раз встретил если не равный ум, то равную мысль, и если не равную волю, то равное сердце. Да! Да! Да!

Но осторожнее. Будь благоразумен. Не позволяй себе лишнего. Поцелуи — вот твой предел. Иди.

15 <марта>.

Ну-с, было свидание…

Поместились мы у Саврасенкова[137]. Для девицы это смело. Целовались бесконечно и мяли друг друга в объятиях. Я дошел до того, что расстегнул ее кофту и целовал грудь.

Один раз скользнула скорбная нота.

Я «честно» говорил о том, что ей следует выйти замуж за Мих.

Евд……… значит, моя рука при мне… говорил и намекал, что тогда мы можем продолжить…

— Да! Конеч<н>о в <2 нрзб> виду…

О! это было сказано слишком печально.

— Глупости! я могла 20 раз выйти за другого. Это был полуупрек. Я покраснел и начал ее целовать.

Веч<ером> был у них. Сразил Саблина. Сегодня был у них, читал «Илиаду». Целовались чуть-чуть. Философию этого надо разобрать. <…>

18 <марта>.

Вчера зашел за границы. Щупал на сеансе[138] Е. А. за ноги до колен и выше из-под юбок. Нет! это слишком. Беседовал и с Верочкой. <…>

19 <марта>.

Я в моих поступках с Е. А. совсем не показываю знакомства с учением Овидия. Я — мальчишка, делающий промах за промахом. Я запутался в ее сетях бесконечно и тону, гибну…

Лев вклеил мне пару за сочинение[139]. Вот так штука. По-гречески 3 — и 3 —… Дараган обругал меня. Все поколебалось. Дрогнули сферы моего влияния.

20 <марта>, утро 8 час.

Уходя со свид<ания> (№ 2), Е. А. попросила у меня двугривен<ный> на извощика, и так просто, — а, наоборот, как прежде не соглашалась мне позволить платить за извощика.

Имейте в виду, что теперь она ехала одна. О! Эта простота мне нравится. <…>

22 <марта>.

Наслаждаюсь в волнах символизма.

Вчера, блуждая по Вербе, встретил В<еру> Петр<овну> и Кат<ерину> Ник<олаевну>. Специально для нее блистал декадентск<ими> выражениями. Потом бродил с Верой, отдаваясь простоте ее души. Был с нею в церкви.

Завтра свидание с Е. А. <…>

LXVIII

Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить ощущения Fin de si?cle’я. Нет, нужен символизм!

23 <марта>.

1. Корнелий Агриппа; 2. Парацельс; 3. Magia Adamica — Евг. Филалета; 4. L. E. Mirville. Des ?sprits et de leurs manifestations diverses.

Собираюсь на свидание и в редакцию. Неужели выйдет такой скандал, что наткнусь на Льва? Ведь это вероятность 1/100… а и она возможна.

Судьба?

24 <марта>.

Вчера вернулся домой с трещащей головой.

Вышел из дому в 2 (Кстати, комнату уберут к Пасхе, а то я этого переживать <?> не в состоянии).

Дома выпил я пива и водки, но ничего. В «Италии» выпил 2 рюмки водки, потом стакан вина, в «Bier-Halle» — кружку пива. В ред<акцию> пришел навеселе. Попросили зайти завтра. Пошел на свидание.

Пьяному все хорошо. Чув<ст>вую: что люблю Е. А. и верю в себя. Пришли к Саврас<енк>ову. Что делали, и описать трудно. Только ради моего благоразумия не еблись. Лежали друг на друге, рядом, снимал ее <нрзб>, задирал юбку выше колен. Черт знает что такое! Расстались в 6 ?. <…>

26 <марта>.

В редакции все хорошо. Соглашаются… (на словах) принять, если напишу вступительную статью. Не вежливый ли это отказ?

Целые дни пишу. Вчера весь день у меня Ланг[140]. Присутствие постороннего только мешало, так что ничего не написал. С ним у Зунделовича[141]. Вернувшись, набросал (и плохо) одно стихотв<орение>. Сегодня писал много и полуудачно. Купил «Po?tes maudits»[142].

Припоминая, вижу, что я пользовался в гимназии большим влиянием. Весною я увлекался Спинозою. Везде появилась «Этика», а Яковлев сам стал пантеистом. Осенью я взялся за Мережковского. Все начали читать «Символы». Теперь я — декадент. И вот Сатин, Камен<ский>, Ясюнинский и др., и др. восхваляют символизм. Браво!

27 <марта>.

Сегодня во сне я умер и подумал, что это вовсе не так страшно, как это обыкновенно полагают. Впрочем, то же я думаю и наяву.

30 <марта>.[143]

Нового мало. Хватаю за пизду Е. А, но это уж не ново, <…>.

Сегодня свидание, но мне его вовсе не хочется.

_______________________

Memor<abilia>. Новый перевод «Энеиды» — Квашнина-Самарина[144].

_______________________

Сижу и специально для свидания напиваюсь пьян.

3 часа.

Выпил рюмок 10 и уже наполовину опять влюблен в Е. А. Зайду еще в «Италию»[145] и буду совсем влюблен.

Черт возьми. Жаль, что ночью (веч<ером>) была поллюция. <…>

1.4.93.

Я в восторге!

Это ради первого апреля. В действительности, чувствую себя очень скверно; наделал вчера много глупостей, кот<орые> если еще не отозвались, то отзовутся, вероятно, в будущем.

30. Свидание [день ничего не делал] безумный сеанс. Поцелуи Елены (духа) и Ланга.

31. В 5 час. у Краск<овых>. Читал. Пот<ом> Е. А. ушла. И сеанса с Попов <?>.

Ужин и 2-ая ? сеанса.

Француженка mademoiselle <не дописано>.

4.4.93.

Я буквально в отчаянии. То, что я писал 1-го, отзывается. Из какого-то глупого поцелуя француженке выходит скандал, и чем он закончится — Бог весть. Худшее — придется прекратить посещать Кра<ско>вых. Лучшее — ничего. Но я не могу! Я не могу теперь не бывать у них! Поймите. Не могу. Прочтите мое послед<нее> стихотв<орение>. Ведь я люблю, безумно люблю Е. А.! Люблю!

11.

Пустые страницы дневника показывают, в каком я был настроении эту неделю. См. еще мою «Смуту безумия»[146]. Вообще на неделю ставлю крест.[**]

16 П<ят>т<ница>. Дома. В ред<акции>. Свидание. Лежали в № на кровати и щупали друг друга, однако не еблись. Почему? Не знаю. Это счастливый случай, а должен сознаться, что я уже потерял благоразумие и добивался этого. Что мы вообще делали — это страшно подумать.

20 <апреля>.

За последнее время я стал лгать даже в дневнике. Не знаю, что сказать. Я в смущении, рассудок вновь говорит перестать, а чув<ст>во…

Скользим мы бездны на краю,

В которую стремглав свалимся[148].

22 <апреля>.

В отношениях я запутался донельзя. Еще вчера я думал, что все кончено. На свидании я напился пьян как стелька, так что меня рвало. Наутро и даже ночью. Конечно, меня охватил стыд и ужас. Я не знал, идти ли мне к Красков<ым>. Пошел. Меня встречают мягко, мало того — слишком мягко, чересчур хорошо! Читаю «Илиаду» и встречаю влюбленные взоры. Изумлен. Вдруг Е. А. пользуется случаем и просит еще свидание: нам надо поговорить. Вспоминаю, что я говорил ей о женитьбе. Я запутываюсь. Да. Долго был в глубоких размышлениях, взвешивая за и против. Ласки и слова Е. А. меня приводят в ужас. Ведь я вижу фальшь и лицемерье. Сегодня я был у Ланга и поговорил с ним. Зачем? Совета искал… Да, но это ложь — я хотел похвастаться.

Завтра новое свидание, и все будет решено. Как?[**] Подло. <…>

23 <апреля>.

La comedia е finito!

С сегодняшнего дня — Леля — моя.

Неужели мне и теперь нельзя называть ее Лелей?

? ???? = О! Леля!

Сперва вышло дело дрянь. Я так устал, в борьбе с ней спустил раз 5 в штаны, так что еле-еле кончил потом, но это ничего.

Мы оба разыграли комедию хорошо. Делали вид, что оба очарованы.

В общем, я просил ее быть моей женой.

В частности, она согласилась.

На горизонте будущего тучи.

Как все это в действительности не похоже на то, что я рисовал себе в мечтах[150].

24 <апреля>.

Ну еще раз! — сказал я вчера.

И она не протестовала, но я сам-то до того устал, что не мог. О! Все, что намеревался, — все исполнилось. О, крылатая богиня счастья!

26 <апреля>.

Id?e fixe о слабости. Как бы она не помешала. Но вино и счастье! О, все будет.

Ничего не пишу. Ничем не занимаюсь. <…>

30 <апреля>.

Никому не пожелаю провести такого месяца, как этот. Одно то, что он записан всего на 3 страницах (январь — 6 стр<аниц>, декабрь — 9) показывает, каков он. Много <?> лживого. Теперь Леля моя любовница. Я обещал ей жениться на ней. Ланг поверенный многих моих тайн etc. etc. Каково было мне среди всех этих волнений еще заниматься в гимназии. Неудивительно, что там плохо. <…>

5 <мая>.

Наконец я могу писать, владея собой. Мечты моей юности сбываются. То, что рисовалось мне как далекое desideratum, стало действительностью. Девушка шепчет мне «люблю» и отдается мне; стихи мои будут напечатаны[151]. Чего еще? Сейчас я счастлив, но… (Кстати, я боюсь за это счастье, еще не зная результата 1-го экзамена). Но… но что дальше?

Отношения мои к Леле (могу же наконец я назвать ее так в дневнике, после того как тысячу раз называл на самой деле!) — в душе <?> определены, но будущее темно и угрюмо. Играю страшную игру, лгу всем, лгу себе, и совсем не то на деле, что есмь в жизни. Трудно. <…>

6.5.93.

Попробую-ка я записать все свои предметы любви.

7 <мая>.

Идут экзамены.

Сколько мне стоили (денежно, да и нравственно) все эти свидания — страшно подумать!

9 <мая>.

Вернулся из Голицына[152]. Леля больна (простудилась, может быть, на последнем свидании). С Саблин<ым> переругался. Не выдержал: все действовал хорошо (кроме маленькой руготни перед чтением По), но вдруг прорвался. Назвал его подлецом. Чего доброго на дуэль вызовет. Роль влюбленного с Лелей удается плохо[153]. Никак не могу вести себя с нею так, чтобы не впасть в цинизм, и тем не менее говорить с ней уже не как с барышней. Остальным всем играю, как <1 нрзб>, зная, что <1 нрзб>. Ах! собственно говоря, все, что совершается у Крас<ковых>, совершается по моей воле. Я управляю судьбой. Ради меня влюбился Л. в Варю и ради меня (благодаря) она прогнала <?> его. Благ<одаря> мне etc…. Некогда писать. <…>

12 <мая>.

Леля больна… если она умрет… как сказать? Жаль, очень жаль будет. Я все же отчасти люблю ее, наконец, мы так мало времени были с ней. 5. свиданий! Сколько еще неизведанных наслаждений и сколько нетронутых струн сердца!

Но если она умрет, разрубится запутывающийся узел наших отношений, распутается красиво, театрально и с честью для меня. О! Каково будет мое отчаяние. Я буду плакать, я буду искать случая самоубийства, буду сидеть неподвижно целые дни!.. А сколько элегий! Дивных элегий! Вопли проклятий и гибели, стоны истерзанной души… О! Как это красиво, как это эффектно.

Май 93 12 (продолжение).

Нет сведений о Елене. Их нет. Мих. Евд. уже два дня не был в Москве. В отчаянии решился было ехать в Голицыно, но Ланг получил письмо от М. Ив. С Лелей сыпной тиф.

Вот когда б я желал взнуздать крылатых драконов,

Вот когда б я желал мчаться на крыльях туда!

К ней стремятся заботы, сердце не знает покоя,

Но рассудок меня холодно держит вдали. <…>

_______________________

15 мая.

Разлука делает свое дело, и любовь просыпается в сердце. Уже является вопрос, не лучше ли будет, если она останется в живых и перед нами вновь раскроется счастье. Но рассудок еще тверд и говорит «нет». <…>

20 <мая>.

Умерла! Умерла! Умерла!

И кто виноват?

Ты! Два раза, три раза — ты!

Ради тебя она простудилась, из-за тебя заразилась корью и… и разве твои фразы «пусть умрет» — не имели силы? Ты — ее убийца! Ты!

23 <мая>.

О прошедшем не хочется думать, потому что там везде она, о будущем слишком тяжело: потому что оно имело значение только с нею, а подумать о настоящем просто страшно. <…>

28-го <мая>.

Вот когда я собрался с силами описать все. Прежде всего факты.

18-го, во втор<ник>, я сидел у Ланга, когда вдруг подали телеграмму:

Елена сегодня скончалась.

Мы бросились в Голицыно.

Я не был поражен и, правду сказать, плохо сознавал свою потерю, хотя имел вид совсем убитый. И дорогой, и по приезде я почти ничего не говорил, ходил с опущенной головой etc. Еще на станции встретил нас Чечигор <?>:

— Вы зачем? Куда?

И объяснил, что она умерла оспой.

К ней нас не пустили. Вечер мы провели с Варей, поселенной отдельно, а ночь бесцельно блуждали по лесу и по полям. Повторяю: власть над собой я сохранял; тем более заслуги в моих поступках.

Другие действовали под влиянием аффекта — я сознательно. Кроме того, я не забывал возможности заразиться и, несмотря на то, присутс<т>в<о>в<а>л на панихиде и нес гроб (правда, залитый известкой). Только во время пути к церкви я потерял самообладание и впал в какое-то оцепенение. Ланг водил меня, клал моею рукой цветы и ставил меня на колени. Той же потерею ясности мысли объясняется то, что на возвратном пути вместо ответа Бабурину о сеансах я грубо вынул из кармана свисток и начал свистать. Вечером мы уехали.

Нервное расстройство скоро обнаружилось, хотя я не позвол<ял> себе думать о «ней». Экз<амен> лат<инского> языка сошел очень плохо. У меня начались головные боли, всякие недомогания. Лице <так!> было бледно, язык обложен. При обычной моей мнительности не трудно было приписать это тому, что я заразился. Я взял у Н. Ник. 15 гран каломеля и, кроме того, решил при первых определен<ных> симптомах оспы застрелиться, оставив записку с просьбой похоронить меня рядом с ней. Мысль о том, что я заразился, владела мною несколько дней и не дала мне задуматься над моей потерей, так что первая острая боль миновала.

Несмотря на то, пробудившееся сознание было тяжело. Особенно <1 нрзб> это <1 нрзб> 24. В этот день я, во-первых, пропустил экз<амен> З<акона> Б<ожьего> и принужден был разъяснить Поливанову причину, а во-вторых — вечер<ом> попал к Красковым. Там я встретил самое неприязненное настроение. Все были против меня и обвиняли в подделке явлений на сеансах. Мне пришлось выдержать серьезный разговор с М. Ив., где мы оба расплакались, и я сказал ей много такого, чего говорить не следовало. В результате мне пришлось навсегда покинуть семейство Красковых. Кроме того, на мою мысль повлияло то, что Ланг предложил мне совместное самоубийство. Его слабые нервы не выдержали всего, он разрыдался однажды и изобрел это. Я согласился, зная, что он откажется, и он действительно отказался. Между прочим, и ему придется прекратить свои посещения Красковых.

Теперь я дал полную волю своим мыслям и скоро дошел до того, что буквально не мог оставаться один. Ночью 26 я уех<ал> в Ховрино[154], чтобы только повидать людей, хотя на следующий день мне предстоял экзамен. Понятно, что образ Лели у меня идеализирован. Теперь передо мною она — прекрасная, странная, любящая и, мало того — единственно равная мне в мире. Теперь я люблю ее, люблю, люблю и теперь отдал <бы> все за то, чтобы она еще жила.

Вооружась скальпелем рассудка, я продолжал понимать, что женись я на ней, моя жизнь была бы печальна в конце концов. Но такое уверение не успокоит чувства. Разбирая эту грусть, я нахожу в ней главным элементом то, что

Не допил я любовных снов

Благоуханную отраву[155].

Да!

Много

Нетронутых я в ней оставил струн,

И много темных сердца тайников

Я не познаю. Но теперь уж поздно[156].

Поздно!

Она унесла с собою все. Она была одна, которая знала меня, которая знала мои тайны. А каково перед всеми только играть роль. Вс<ег>да быть одному.

Я вновь один…

Мне больше некого любить,

Мне больше некому молиться[157].

Знаю, что в сердце еще найдется сил для новой любви, но сейчас-то, сейчас-то я один.

Все это терзает меня. А потом… Страшно подумать! Умирая, она была убеждена, что простудилась, прибежав ко мне на свидание или зайдя потом ради alibi к Наст<а>с<ье> Ник<олаевне>. Умирая, она была убеждена, что умирает из-за меня.

Боже! <…>

7-го <июня>.

Десять дней не заглядывал в эту тетрадь.

Что писать? О ком? О чем?

Вот когда мне понятна моя трата! Живу в прошлом, ею. Она! она! она! Добиваюсь ее карточки, говорю с ней. Всегда и всюду она.

Стараюсь себя убедить, что это идеализация, припоминаю, что писал раньше. Но к чему! Еще тяжелей становится.

Даже окончание гимназии не могло привести меня в хорошее расположение. Как-то сонно встретил я его и опять подумал: — «Как бы она была рада!» <…>

14 <июня>.

Жить еще не живу, хотя собираюсь. Занимаюсь много и начинаю входить в колею. Перевожу довольно удачно Верлена и очень старательно Овидия. С Лангом окончательно стал на точку превосходства; теперь он мне покорен. О себе и своем одиночестве думаю мало и потому спокоен.

Жду выхода «Русс<кого> Обозрения»[158].

Завтра приедет на 2 недели Н. Ал. и, странно, я — было любитель одиночества — рад этому, рад жить с ним!

Все то же! все то же! (т. е. она).

P.S. У Зунделовича не был. Жду выхода «Русс<кого> Обозр<ения>», чтобы явиться под бронею истинного поэта. Думаю (среди тысяч планов) описать свою любовь к Леле, в виде повести[159]. Поэма на ее смерть подвигается что-то очень плохо[160]. <…>

17 <июня>.

Старательно пишу роман из моей жизни с Лелей. Начинает он сбиваться на «Героя нашего времени», но это только хорошо. Сегодня сон (умирающая Леля) и этот роман опять разбудили боль на сердце. <…>

22 <июня>.

Живу таким способом. Гуляю, купаюсь, играю в крокет с Надей[161], пью молоко и пишу, пишу, пишу. Написал весь роман до конца. Написал несколько удачных лирич<еских> стихотв<орений>, но о чем? все о том же. Леля царит везде — во сне, в листах, в разговорах. Беру По и вспоминаю, что читал его ей. Говорю об идеале и вспоминаю, что это был наш последний спор. Ложусь спать и помню, как ложился на кровать с нею. <…>

24 <июня>.

Кроме всего иное — у меня сильное раздражение в…, а когда я спрашиваю себя, кого я хочу, — ответ невозможный — Лелю! Все остальные мне кажутся пошлыми. <…>

25 <июня> пятница.

Увы, Леля была моим счастливым ангелом. С ее смертью все рушится. Жить? Для чего? Зачем? Ни сил, ни надежды. <…>

_______________________

За что! За что!

Я виноват, во многом виноват, но есть предел, есть пощада! А, если бы я мог у кого-нибудь молить о ней. Слишком тяжело, а всюду, а вокруг мрак и какие-то лики, искаженные злобной насмешкой.