7

7

Но когда же возникло прибавление к стихам?

Первое упоминание о нем находится, как уже сказано, в письме А. И. Тургенева от 13 февраля 1837 года: «Ходят по рукам и другие строфы, — писал он псковскому губернатору, посылая первоначальный текст „Смерти Поэта“, — но они не этого автора и уже навлекли, сказывают, неприятности истинному автору»[83].

Значит, заключительная строфа начала циркулировать в публике еще в первой половине февраля.

Как скоро появилась она после основного текста стихотворения?

Бурнашев заявляет, что «новые стихи Лермонтова в дополнение к первым» начали ходить по городу после того, как А. И. Тургенев отвез тело Пушкина в Святые Горы[84], то есть после 4 февраля. Однако в данном случае мы легко можем обойтись без помощи Бурнашева.

В черновике показаний Раевского, если вы помните, вымарана строчка о визите Столыпина: «Между тем вскоре (о которого дня не помню — а кажется, воскресенье) приехал к Лермонтову…»[85]

Воскресенья в первой половине февраля 1837 года приходились на 7-е и 14-е числа. 13-го прибавление уже ходит по городу, и о нем известно Тургеневу. Стало быть, Раевский имеет в виду воскресенье 7-го числа, но, не желая уточнять день приезда Столыпина, слово «воскресенье» вычеркнул.

Несколько лет назад в Киеве, в Институте литературы Академии наук УССР имени Т. Г. Шевченко литературовед Людмила Николаевна Полотай обнаружила список с полным текстом «Смерти Поэта» и с датой: «2 февраля 1837 года».

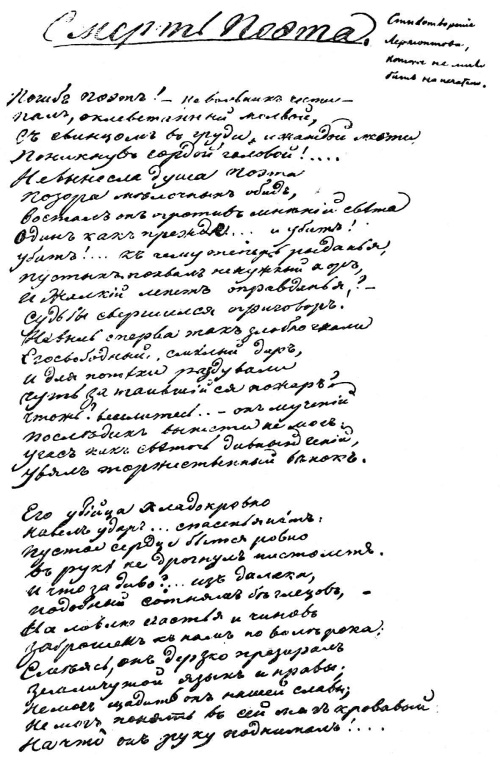

Беловой автограф «Смерти Поэта» (без заключительных строк). С пометой В. Ф. Одоевского. Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

Как ни существенно это число, новый список следует оценить весьма осторожно.

Вспомним: в «Деле» Лермонтова и Раевского тоже фигурирует текст с «прибавлением», но датированный 28 января 1837 года. Тем не менее никто не относит эту помету к заключительной части стихотворения. Весь спор со Столыпиным и написание стихов в два приема еще до того, как Пушкин умер, каждому представляются совершенно невероятными. И все понимают, что представлено стихотворение в полном виде, но 28-м датирован основной текст.

Сконтаминирован и киевский список. Первоначальные строфы были помечены 2 февраля. Позже узнан текст «преступной» строфы и при переписке соединен с основным. Но дата, выставленная в конце, не отброшена, а сохранена и выставлена в конце нового списка. Если 2-го числа создан полный текст «Смерти Поэта», следует допустить, что Владимир Одоевский 10 февраля — восемь дней спустя — еще не знает полного текста, потому что 10 февраля ближайшим друзьям Пушкина Карамзиным он дает списать первые пятьдесят шесть строк. И только 16-го (следовательно, через две недели) Карамзины узнают заключительную строфу. В этом случае следует допустить, что не только Александр Тургенев, но даже и сам Бенкендорф ничего не слышали о ней до 13-го!..

Поэтому, вернее всего, эта помета означает не время создания полного текста стихотворения, а день, когда списана копия с первоначальных пятидесяти шести строк. Во всяком случае, новая копия, о происхождении которой покуда ничего не известно, не имеет преимущества перед той, которая фигурирует в «Деле» и датирована 28 января. Впрочем, к вопросу о времени создания и распространения этой строфы мы с вами еще вернемся.

Стихи на смерть Пушкина и Лермонтов и Раевский сразу же расценили как важнейший общественно-политический документ и отнеслись к нему настолько серьезно, что Лермонтов, ничего еще не печатавший и крайне нерешительный в отношении своего будущего дебюта, без колебаний вступает в литературу в качестве нелегального поэта, ибо совершенно убежден в необходимости громко, на всю страну сказать правду о Пушкине: Пушкин казнен рукою Дантеса по приговору аристократии!

Тем не менее вначале не только у самого Лермонтова, но и в литературном кругу была мысль, что стихотворение в первой его редакции можно будет поместить в «Современнике». Недаром на автографе «Смерти Поэта» есть надпись, сделанная рукою В. Ф. Одоевского, одного из продолжателей пушкинского журнала: «Стихотворение Лермонтова, которое не могло быть напечатано».

Значит, надеялись?

Да, мы еще встретимся с указанием не печатать стихи. Но, конечно, с того момента, когда прибавлены шестнадцать заключительных строк, ни Лермонтов, ни Раевский о напечатании больше не думают.

Еще прежде, чем первоначальный текст мог бы появиться в журнале, Лермонтов и его приятель приступают к распространению копий: стихотворение должно быть прочитано тотчас, немедленно, пока вереница людей проходит через квартиру, чтобы проститься с Пушкиным. Город ждет слова? правды!

Раевский приступает к размножению текста. Делается это организованно и бесстрашно. Одни из его сослуживцев потом вспоминал, как Раевский принес на приятельский вечер только что написанные стихи на смерть Пушкина, и они тут же переписывались в «несколько рук»[86].

Копии распущены «повсеместно». Спрос возрастает. «Экземпляры стихов, — свидетельствует Раевский, — раздавались всем желающим, даже и с прибавлением 12 стихов…»[87]

Чем более говорят ему о таланте Лермонтова, тем более охотно Раевский дает переписывать экземпляры.

И снова: «Экземпляры расходились десятками». «Экземпляров просили полных, я раздавал и с прибавлением <более и более> стихи требовали…»[88]

Часть этих признаний осталась в черновике, но все равно — заявление удивительно по смелости и опытной дальновидности. Признавая, что он распространял стихи без счета — десятками, что он раздавал их решительно всем, Раевский снимает вопрос: кому раздавал? Снимается вопрос и о том, кто помогал в раздаче, ибо арестованный решительно заявляет: все это сделано им!

В скольких копиях распространилось стихотворение — не установлено. И. И. Панаев в своих воспоминаниях говорит:

«Переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми»[89].

«Десятки тысяч» — это, конечно, гипербола. Но что налаженное Раевским распространение стихов обеспечивало изготовление огромного количества копий, с которых, в свою очередь, снимались новые копии, — это бесспорно.

С момента возникновения дополнительных строк по городу начинают ходить два текста — первоначальный, «элегия», как называют его Раевский и Шан-Гирей, и с добавлением шестнадцати строк. Не исключено, что были копии, в которых отсутствовали последние четыре стиха:

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Нет, Раевский, видимо, не случайно писал, что экземпляры раздавались «с прибавлением 12 стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих…» и проч.

И снова — в беловике, один из подзаголовков, разделяющих показания на «пункты»:

«Прибавление 12 стихов».

«Двенадцати»? Может быть, это описка?

Тогда как понимать слова Л. Н. Муравьева о том, что Лермонтов прочел ему стихи на смерть Пушкина, в которых он не нашел ничего особенно резкого, потому что «не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта»?[90]

Я-то думаю, что «последним четверостишием» Муравьев называет всю заключительную строфу. Тем не менее отметить совпадение в счете стихов у С. Л. Раевского и А. Н. Муравьева следует.

Это еще не все!

До нас дошли экземпляры стихов с прибавлением шестнадцати строк, но без эпиграфа. И экземпляры с прибавлением и с эпиграфом. Это значит, что эпиграф появился позже самих стихов, когда полный текст «навлек неприятности» автору. Появился для того, чтобы смягчить впечатление от последней строфы.

Текст эпиграфа Лермонтов заимствовал из трагедии французского драматурга XVII столетия, современника Расина Жана Ротру, который, в свою очередь, использовал ситуацию испанского драматурга Франческо де Роксас[91].

Пьеса Ротру называется «Венцеслав». В основе ее сюжета — трагедия ревности. Наследный польский принц Владислав любит кенигсбергскую герцогиню Кассандру, на которой тайно женится его родной брат Александр. Владислав убивает соперника. Вдова обращается к отцу убитого и убийцы, старому королю Венцеславу, с мольбою о правосудии. Чувства отца борются в короле с чувством долга. Наконец побеждает долг. Король посылает сына на казнь. Но в последнее мгновение любовь оказывается сильнее, и убийца помилован, как объявляет монарх, в интересах престола[92].

Эту трагедию переделал для русской сцены приятель Грибоедова Андрей Жандр. Она предполагалась для бенефиса знаменитого Каратыгина. Но цензура не пропустила ее[93]. Отрывок (I действие) появился в альманахе «Русская Талия» (1825). Одоевский, Грибоедов были в восхищении от Жандра, переведшего пьесу великолепными стихами без рифм[94]. «Чудно хорошо!» — восклицал Пушкин, прочитав перевод «Венцеслава»[95].

Вот из этого не пропущенного цензурой произведения и заимствовал Лермонтов текст для эпиграфа:

Отмщенья, государь, отмщенья!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели злодеи в ней пример.

(Из трагедии.)[96]

Доказательством, что эпиграф приписан после стихов по соображениям политической осторожности и вошел в «новейшие» копии, изготовленные уже после того, как Лермонтову стали грозить неприятности, служит экземпляр, списанный родными поэта для родственницы его А. М. Верещагиной. В этом экземпляре эпиграфа нет, а между тем нет никаких сомнений, что уж в их-то руках находился самый достоверный источник полного текста и что эпиграф, тем самым, предназначался для читателей иной категории[97].

Это несоответствие эпиграфа тексту сразу почувствовал Герцен. Публикуя стихи на смерть Пушкина в «Полярной звезде», он решительно отбросил его, а вернувшись к стихотворению в одной из своих статей («О развитии революционных идей в России»), назвал добавление эпиграфа «единственной непоследовательностью» поэта[98].

Именно по этим соображениям, — что эпиграф возник позже стихов и преследовал цели, не имевшие ничего общего с поэтическим замыслом Лермонтова, — современные исследователи исключили его из текста стихотворения и перенесли в примечания. Тем более что он находится в полном противоречии с напоминанием о «божьем суде» и о законе, под сенью которого таится стоящая возле трона толпа палачей.

Но прямо-таки в вопиющем несоответствии находится он с последними четырьмя строчками, которые содержат угрозу, что в день суда польется черная кровь палачей Пушкина. Ибо это уж никак не согласуется с уверением, что автор просит правосудия у царя.

Я думаю, что от этих четырех строк Раевский, в случае дальнейших расспросов, решил отказаться. Потому-то и говорит о «12 стихах». В конце концов, эти четыре строки можно было приписать неизвестному автору. Недаром по городу одновременно с заключительными стихами пошел слух, что они «не этого автора» — то есть не Лермонтова (А. И. Тургенев)[99], что окончание, «кажется, и не его» (А. Н. Карамзин)[100].

Что же касается эпиграфа, то Лермонтову и Раевскому в этот момент было важно любым способом ослабить впечатление от последней строфы.

Цели своей они не достигли: эпиграф вызвал совсем не тот отклик, на который они рассчитывали. Бенкендорф сразу понял уловку — намерение провести правительство и III Отделение призывом к милости императора — и пишет в донесении царю: «Вступление к… сочинению дерзко»[101].

Но к переписке Бенкендорфа с царем мы вернемся. А сейчас попробуем выяснить, что за люди находятся около Лермонтова.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.