8

8

Командировка окончилась. Материалы, полученные от профессора Винклера, привезены в Советский Союз и поступили: рукописи — в Государственную библиотеку имени В. И. Ленина, изобразительный материал — в Государственный Литературный музей.

Наконец-то мы имеем возможность подробно рассмотреть тетрадь, заключающую автограф «Ангела Смерти».

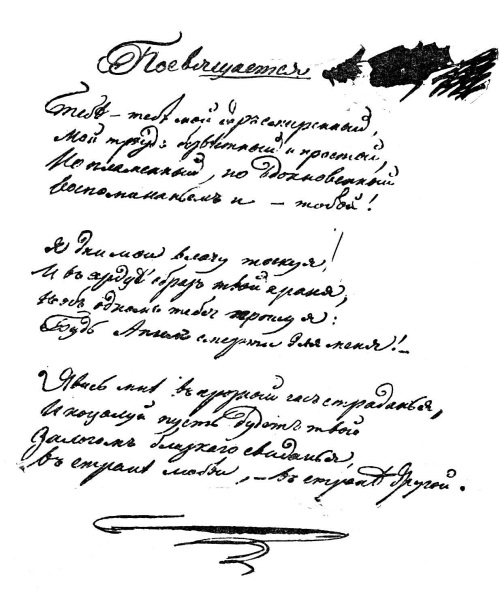

Посвящение к поэме «Ангел Смерти». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

На обложке рукою Лермонтова надпись:

Ангел Смерти

Восточная Повесть

1831 года Сентября 4-го дня

М. Лермантов.

В верхней части обложки полосой черной бумаги заклеена какая-то надпись.

На обороте обложки:

«Посвящается». Далее три начальных буквы имени, отчества и фамилии зачеркнуты пером столь тщательно, что вместо второй буквы образовалась чернильная клякса. Остатки очертаний первой буквы напоминают «А», третья сквозь штриховку читается довольно отчетливо: «В………й». И девять точек, соответственные недостающим буквам фамилии Верещагиной.

Лаборатория Ленинской библиотеки удалила приклеенную к обложке черную бумажную ленту. Обнаружилась строка, писанная рукою Лермонтова: «Посвящается А. М. В.», им же зачеркнутая нетерпеливыми круговыми штрихами. Мотивы, по которым оба посвящения вымараны, остаются неясными. Возможно, что Лермонтов кому-то давал читать эту поэму — тогда же, в 1831 году. И намеренно вычеркнул посвящение. Впрочем, мы с этим встречались уже в посвящении к трагедии Лермонтова «Menschen und Leidenschaften». В остальном текст соответствует воспроизведенному в карлсруйском издании, если не считать нескольких самим Лермонтовым переправленных слов разночтений, не учтенных издателем Хаспером. Поэтому данная рукопись интересна, главным образом, как автограф.

На обороте листка, на котором написано уже приведенное выше неизвестное прежде стихотворение «Один среди людского шума», находится другое, известное по автографу, который пятнадцатилетний поэт вписал в тетрадь, заполнявшуюся в 1829 году. В тетради Лермонтова стихотворение читается так:

К***

Глядися чаще в зеркала,

Любуйся милыми очами,

И света шумная хвала

С моими скромными стихами

5 Тебе покажутся ясней…

Когда же вздох самодовольный

Из груди вырвется невольно,

Когда в младой душе своей

Самолюбивые волненья

10 Не будешь в силах утаить:

Мою любовь, мои мученья

Ты оправдаешь, может быть!..[459]

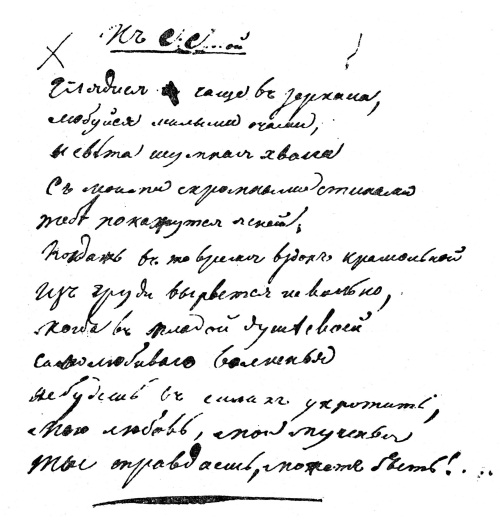

В новом автографе строка 6-я выглядит иначе:

Когда ж в то время вздох крамольный

Строка 9–10

Самолюбивого волненья

Не будешь в силах укротить

Но дело не в двух разночтениях: в новом автографе, сохранившемся в бумагах А. М. Верещагиной, вместо трех звездочек выставлены инициалы.

К С. С…..ой.

Эти инициалы, так же как и строку «Мою любовь, мои мученья», мы должны сопоставить с припиской Лермонтова, сделанной им возле другого стихотворения 1829 года, — «К гению». «Напоминание о том, — пояснил поэт, — что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю»[460].

Назван 1827 год. Запись — 1830 года. «Поныне люблю», — значит, в продолжение трех лет!

Биографы и комментаторы уже давно ломали головы над тем, кто был предметом этой отроческой любви, волновавшей Лермонтова целых три года. Теперь, зная инициалы, мы можем назвать и самое имя. Как ни странно, но ответ содержится не только в новом автографе, но и в… полном собрании сочинений Лермонтова, а стихотворение, в котором фамилия вдохновительницы названа полностью, печатается начиная с 1882 года. Вот его текст, в котором я выделяю курсивом две строчки:

Как? вы поэта огорчили

И не наказаны потом?

Три года ровно вы шутили

Его любовью и умом?

Нет! вы не поняли поэта,

Его души печальный сон;

Вы небом созданы для света,

Но не для вас был создан он!..[461]

Нет сомнения, что Лермонтов говорит здесь о себе. Это он не для света созданный поэт — тема, проходящая сквозь всю юношескую лирику.

Стихотворение 1831 года. Из числа новогодних мадригалов. Обращенное к Сабуровой. Сабурову звали Софьей. То есть — С. С. Она была дочерью Ивана Васильевича Сабурова, писателя по сельскому хозяйству[462], и жены его — Веры Петровны, племянницы известного поэта М. М. Хераскова, принимавшего деятельное участие в учреждении Московского университетского благородного пансиона. Все братья Сабуровой — их было трое: Сергей, Михаил и Владимир — учились в этом пансионе одновременно с Лермонтовым, а один из них — Михаил, одноклассник поэта, — принадлежал к числу его самых близких и самых любимых друзей[463]. Ему посвящены стихотворения 1829 года «Посвящение NN» (с позднейшей припиской 1830 года: «(При случае ссоры с Сабуровым)»), «Пир» (приписано: «К Сабурову (Как он не понимал моего пылкого сердца?)», «К NN» (с припиской «(К Сабурову — наша дружба смешана с столькими разрывами и сплетнями — что воспоминания об ней совсем не веселы. — Этот человек имеет женский характер. — Я сам не знаю, отчего так дорожил им)»[464].

«К С. С…ой». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Сабуровы были пензенские помещики с большими связями и, очевидно, принадлежали к числу знакомых Арсеньевой[465]. Одновременно они были приписаны к тульскому дворянству и владели землями в Белевском уезде Тульской губернии[466], где находилась «ефремовская деревня» — другими словами, имения отца Лермонтова, Юрия Петровича, и Арсеньевых, родственников поэта со стороны матери, и где двенадцатилетний Лермонтов мог встретить семью Сабуровых.

Софья Ивановна Сабурова была настолько хороша собой, что выделялась даже среди первых красавиц Москвы[467]. В 1832 году она вышла замуж за Дмитрия Клушина и уехала с ним в Орел[468]. Ее дочь — Мария Дмитриевна Клушина (1833–1914) вступила в брак с Александром Николаевичем Жедринским[469]. А дальнейшее мы уже знаем: Мария Дмитриевна Жедринская жила в Курске, у нее был альбом, в этом альбоме обнаружились неизвестные стихи Лермонтова, обращенные к сестрам Ивановым.

Похоронена Софья Ивановна Сабурова-Клушина рядом с А. Н. Жедринским — в Орле, на кладбище мужского монастыря. Надпись на могиле сообщает, что она умерла в 1864 году, сорока восьми лет[470]. Стало быть, родилась в 1816 и была на полтора-два года моложе Лермонтова.

Что касается записи в 8-й тетради Пушкинского дома Академии наук СССР, — записи, которую принято связывать с «ефремовским» воспоминанием, — то она, по-моему, не имеет никакого отношения к трехлетнему увлечению Лермонтова. Это — запись ироническая по отношению к себе, и к бисерному снурку, и к увлечению девушкой, «которой было 17 лет и (выделяю курсивом. — И. А.) потому безнадежно любимой мною».

Вот эта запись:

«1830 (мне 15 лет). Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя этой девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп!»[471]

Речь идет о какой-то приятельнице старшей кузины, о последующих трех годах любви здесь ничего не сказано (а Лермонтов про это не умолчал бы!). А главное, запись сделана в начале 1830 года одновременно с припиской к стихотворению 1829 года, в которой не просто написано, а подчеркнуто: «И поныне люблю». Это «поныне люблю» и «как я был глуп», приписанные в один день, когда Лермонтов пересматривал свои поэтические тетради, заполнявшиеся до середины 1830 года, как-то не согласуются между собой. И вряд ли он стал бы так говорить о трехлетнем чувстве.

Мне кажется, есть основания связать этот эпизод в жизни Лермонтова с именем С. И. Сабуровой, разгадать которое помог новый автограф из верещагинского архива.

Но, пожалуй, самый значительный документ из собрания профессора Мартина Винклера — письмо Елизаветы Аркадьевны Верещагиной к дочери Александре Михайловне Верещагиной-Хюгель из Петербурга, посланное в ноябре 1838 года. Это может показаться на первый взгляд странным. Только что речь шла о неизвестном стихотворении Лермонтова и об автографе, который вносит кое-что новое в понимание его ранней лирики. Но письмо матери Верещагиной интересно во многих отношениях как документ бытовой, как рассказ о семейном окружении Лермонтова в самый блестящий период его жизни после возвращения из ссылки, как живая характеристика самого поэта. Но главное, интерес представляет оно потому, что в письме Е. А. Верещагиной рукою Лермонтова вписан его неизвестный стихотворный экспромт на французском языке, продолженный шутливым приветствием.

Поначалу Елизавета Аркадьевна ведет речь о предстоящих А. М. Верещагиной родах. Сама Елизавета Аркадьевна после замужества дочери вернулась в Россию и не будет присутствовать в Штутгарте в этот важный для них обеих момент. Она посылает ей пять тысяч рублей ассигнациями и сообщает о доходах с костромского имения и с подмосковного Ильинского. Далее идет описание жизни Игнатьевых — то есть «Пашеньки», или Прасковьи Александровны Воейковой — племянницы Елизаветы Аркадьевны и двоюродной сестры «Саши» Верещагиной; Воейкова вышла замуж за Алексея Дмитриевича Игнатьева[472]. Они не расчетливы. Притом каждый год дети.

Важное место в письме занимает рассказ о дальнейшем продвижении по службе Алексея Илларионовича Философова. Он назначен воспитателем к «великим князьям» — младшим сыновьям Николая I, к Николаю и Михаилу. В связи с этим жена Философова «Анюта», или Анна Григорьевна Столыпина, только что родившая сына, получила «за крестины» бриллиантовые серьги и завтракает то с императрицей, то с великой княгиней (очевидно, Еленой Павловной). Все это лишний раз — прибавим мы от себя — помогает понять, почему Алексей Илларионович Философов так долго мог помогать Лермонтову, заступаясь за него и выхлопатывая у лиц царской фамилии «облегчения» его участи. Через Философовых Е. А. Верещагина имеет возможность прежде других узнать, что Николай I с «Люхтенбергским», а вернее, с Лейхтенбергским принцем — женихом своей старшей дочери — уехал в Москву и останется там на несколько дней.

От описания жизни Философовых Елизавета Аркадьевна переходит к рассказу о женитьбе Алексея Лопухина на княжне Варваре Оболенской (ей в 1838 году девятнадцать лет). Лопухин написал «Мише» — Лермонтову, что хочет приехать зимой в Петербург. Сестра Лопухина — «Машенька», то есть Мария Александровна, — тяжело восприняла женитьбу брата: сестры замужем, она одна, ей тридцать шесть лет. «Сестрица» Елизаветы Аркадьевны Екатерина Аркадьевна, переехавшая для воспитания детей в Петербург, приглашает Машу Лопухину к себе погостить, Елизавета Аркадьевна уговаривает ее ехать вместе с собою в Штутгарт…

Далее пошли соображения о дальнейшей службе барона Хюгеля. Вернутся ли Хюгели в Париж — это еще неизвестно. На всякий случай Елизавета Аркадьевна считает нужным говорить, что они находятся в Штутгарте в отпуску. Все эти сведения о служебных перспективах Хюгеля Елизавета Аркадьевна сообщает дочери со слов княгиня Екатерины Ивановны Гогенлоэ — жены вюртембергского посланника в Петербурге князя Генриха Гогенлоэ-Кирхберга. Он в «восхищении» от Верещагиной, которую только что видел в Париже. Елизавета Аркадьевна придает большое значение суждениям вюртембергского дипломата, аккредитованного при русском дворе. И это совершенно понятно: он хорошо осведомлен, а кроме того, коль скоро Александра Михайловна Верещагина вышла замуж тоже за вюртембергского дипломата, знакомство с князем Гогенлоэ и с княгиней, его женой (она русская, урожденная Голубцова), становится особенно важным и для самой Верещагиной, и для ее петербургской родни. Вероятно, через Философовых, к которым «приезжала княгиня», познакомился с посланником Гогенлоэ и Лермонтов, посещавший в 1839 году балы в вюртембергском посольстве…

А теперь познакомимся с текстом письма:

St. Petersbourg, November[473] 16/28. Среда [1838]

Друг мой милый, Саша.

Письмо твое от 6-го ноября я получила, благодарю тебя, мой друг, что ты меня успокаиваешь, хорошо пишешь, не ленишься, одна моя радость твои письма, ежели бы возможно было чаще, но довольно каждые две недели мне радостные минуты; пиши, мой друг, не ленись, господь тебя вознаградит детьми твоими за меня. Когда тебя бог благословит быть матерью, ты почувствуешь тогда мои чувства и какие бывают беспокойствия и радости матери, и так, мой друг милый, я теперь в ужасном положении, все воображаю тебя, что ты родишь, мучаешься, и ни что меня не развлекает, все в волнении, ни что меня не занимает, и одно меня успокоивает: надежда на милость бога и пресвятой его матери. Новый сделала образ, и у меня возле постели; что просыпаюсь, перьвая мысль ты, и прошу заступницу тебе быть покровительницею и меня утешить. Прилагаю тебе пять тысяч ассигнациями. Не могла иначе сделать, как взяла четыре тысячи из капиталу, что у Алеши, а тысяча из доходных, а в декабре будут доходы из Костромы, не весь еще оброк за нынешний год прислали. Пишут, что пришлют, и на дорогу мне будут деньги. Нынешний год потому должна была взять из капиталу, потому что прошлого году лишнее сверьх доходов забрали у сестрице, но я ей заплатила нынешним доходом и до сих пор ничего ей не должна. Мне совестно было ей не отдать, потому что она процентов не берет с меня, а очень бы мне хотелось заплатить, хотя весной, Игнатьевым. Теперь они не бедны, хорошее место, но, кажется, не разбогатеет, и Николай Петрович, который его комиссии делает, мне сказал, что жалко, как не расчетлив, накупает все вздору и ему перевозки вещей в Казань, верно, дороже стали, чем тебе из Парижа. Жалки они мне, всякой год ребенок. Я надеюсь, что сими пятью тысячами рублями вы можете расплатиться с Парижем, а в генваре я вам еще пришлю; из Ильинского неотменно перьвая половина получится оброку монетою 4500 в перьвых числах генваря, у нас так договор по продаже хлеба. И так теперь весь будущий оброк с обеих деревень впереди у нас будет в руках. Одно молю бога, чтобы ты была только здорова, а на нужное достанет; вы оба благоразумны, не промотаете, а только, чтобы жить хорошо, хотя не по-барски, а по-дворянски. И для своего спокойствия и здоровья не жалей; непременно, чтоб был у тебя при муках акушер и бабка. Акушер всегда куражнее, но, мой друг, чтоб не спешил, и лучше потерпеть лишнее, помучиться, но без нужды сильных средств не употреблять. Господь бог поможет. Я надеюсь, что немец-доктор — не шарлатан и прежде подумает хорошо. Ты вспомни, что и я, тебя родя, долго мучилась, но господь бог помиловал и тебя, и меня; и с терпением и с надеждою на бога будет хорошо. И я так уверена в твоем муже, что он за тобою будет ходить девять дней, успокоивать и чтоб доктор всякой день тебя видел. У нас Анюта Философова совершенно оправилась и похорошела, только очень толста. Всякой день выезжает, и часто с царскою фамилиею, и утро у государыни была, с ней завтракала. То у великой княгини, потом на балах, в театрах. Теперь все переехали из Царского, то Алексей Ларион[ович] приезжает домой ночевать в 10-ть часов, а в 8-мь утра уезжает на целый день к малинким вел[иким] князь[ям]; дан ему помощник — барон Корф, который просто дятька, и обедают вместе, и много ему хлопот. Государь император с принцем Люхтенберским уехал третьего дня в Москву, ему показать город, а его рекомендовать, как жениха Москве, и только на три дни, а полк Киевской Гусарской, который ему дан, в Москве, и все там будет стоять, и так все веселы. Анюта за крестины получила прекрасные брилиантовые серги. От Машиньки Лопухиной получила на днях письмо: пишет, что Алеша влюблен страстно в жену, не нарадуется, что она брюхата. A к Мише Алеша пишет, что он будет зимою в Петербурге, жене хочется, а Маша ко мне сего не пишет, а только все просит заранее непременно уведомить, ежели я поеду к вам. Она мне так жалка, Маша, как я все узнала. И как она переменилась, и вдруг постарела: очень скучает. Я ее даже подговаривала ехать со мною, и мне так кажется, что ежели бы не бабушка, ей совестно ее оставить, за счастье бы почла с тобою быть. Даже я заметила, когда про это говорит, у ней слезы, и ко мне что-то она очень ласкова и откровенна стала. Ее положение ужасно. Всех старей и должна покоряться глупой молодой бабенке и что она ей говорит — этого описать невозможно, и в последнем письме ко мне пишет, что Алеша почитает себя совершенно счастливым и проч. и так, кажется, что ему ни до кого дела нет. Сестрица очень звала Машу к себе, в Петербург, с ними пожить. На днях посылала узнать о приезде m-lle Hain, еще нет. Княгиня Гоенлое приезжала к Анюте, но не застала дома, а видели ее Голицыны и много говорили о тебе. Она тебя очень хвалит и говорит, что ужасно велико ваше семейство, и тебя все любят, а князь от тебя [в] восхищении: говорил Философ[ову], что как ты достойна уважения, и он сказал Голицыной, что ты всем очень пондравилась, но иначе и не могло быть, как ты достойна, хотя он очень любит все семейство. И он говорит, что ничего не знает, куда вас определят. Я всем говорю, что вы в отпуску считаетесь, и для родин твоих гораздо покойней в Штутгарте, чем в Париже; и точно, ежели уже угодно было богу мне не быть с тобою в таком случае, то я благодарю создателя, что не в Париже. Мне так кажется, что в Штутгарде доктора займутся — и тише, и спокойнее. Чем так болен Жюль? — мне его жаль.

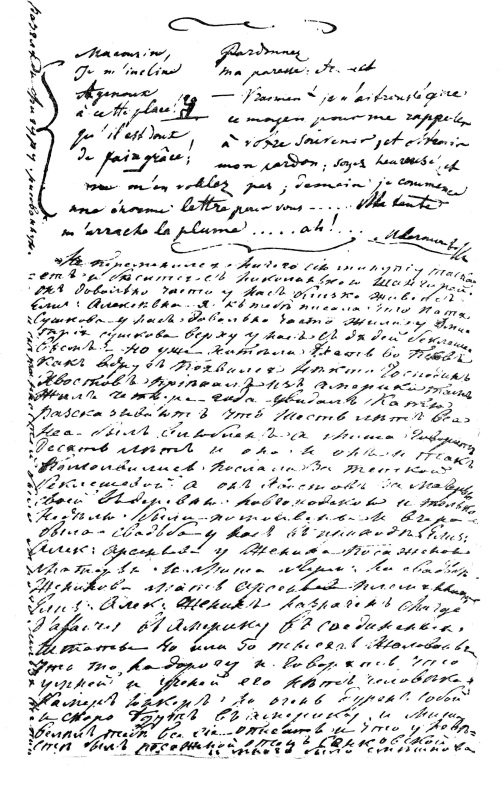

Тут в письмо Е. А. Верещагиной вторгается Лермонтов:

Ma cousine,

Je m’incline

A genoux

? cette place!

qu’il est doux

de faire gr?ce!

Pardonnez

ma paresse, etc. etc.

— Vraiment je n’ai trouv? que

ce moyen pour me rappeler

? votre souvenir, et oblenir

mon pardon; soyez heureuse, et

ne m’en voulez pas; demain je

commence une ?norme lettre pour

vous… Ma tante m’arrache la

plume…….ah!..

M. Lermontoff

Дорогая кузина,

Преклоняю колена

На этом месте[474].

Как сладостно

Быть милостивой!

Простите

Мою лень и т. п. и т. п.

— Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение. Будьте счастливы. И не сердитесь на меня; завтра я приступаю к длиннейшему письму к Вам… Тетя вырывает у меня перо…….ах!..

М. Лермонтов

Лермонтов ушел.

Перо берет Елизавета Аркадьевна:

«Разгляди фигуру рисованную», — лепит она строчку сбоку написанного им французского текста. И продолжает:

«Не переменился ничего, сию минуту таскает и бесится с Николинькою Шангирей. Он довольно часто у нас. Близко живет Елиз[авета] Алексеевна. Я к тебе писала, что Катя Сушкова у нас довольно часто жила, у Дмитрия Сушкова [в] верху у нас, с дядей Беклешовым. Но уже хотела ехать в Псков, как вдруг появился некто господин Хвостов, приехал из Америки, там жил четыре года, увидал Катю — рассказывают, что шесть лет все [в] нее был влюблен, а Миша говорит: „десять лет“ — и она, и он; и так помолвились, послала за теткой Беклешовой, а он, Хвостов, за матерью своей в деревню новгородскую, и только неделю были помолвлены, и вчера была свадьба у нас в приходе. Елиз[авета] Алек[сеевна] Арсеньева у жениха — посаженою матерью, и Миша Лермонтов] на свадьбе. Женихова мать — Арсеньева, племянница Елиз[аветы] Алек[сеевны.] Жених назначен charg? d’affaire[475] в Америку, в Соединенные Штаты, 40 или 50 тысяч жалованья, что-то на дорогу, и говорят, что умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой, и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что у невесте был посаженый отец Сенковский, и много было смешнова и странностей было много. Нельзя все пис[ать]».

Страница письма Е. А. Верещагиной к А. М. Верещагиной от 6 ноября 1838 года со стихотворным экспромтом Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Интересно, что весь эпизод описан по просьбе Лермонтова: «Миша велел тебе все сие описать».

Тут упоминаются имена, хорошо знакомые нам хотя бы по «Запискам» Сушковой: Николай Сергеевич Беклешов — псковский помещик, муж ее тетки Марии Васильевны, двоюродный брат — Дмитрий Сушков…

Лермонтов на свадьбе Сушковой — это как бы эпилог к письму 1835 года, в котором поэт рассказал Верещагиной о развязке своего романа. Теперь Сушкова выходит замуж за его родственника — молодого дипломата Александра Васильевича Хвостова (это — родной племянник П. И. Ахвердовой). И можно поверить в казавшийся неправдоподобным рассказ Е. А. Сушковой, записанный М. И. Семевским: Лермонтов был шафером на ее свадьбе[476]. Очевидно, шафером жениха.

Венчание происходит в Симеоновской церкви на Моховой, возле которой живет Екатерина Аркадьевна Столыпина и тут же, по соседству, возле Цепного моста на Фонтанке, в доме Венецкой — Арсеньева.

Лермонтов особо просит сообщить, что у Сушковой посаженым отцом Сенковский и что «много было смешнова и странностей было много. Нельзя все писать» — намеки, которые, минуя внимание Елизаветы Аркадьевны, может понять одна Верещагина.

Елизавета Аркадьевна берет новый листок. В семейном и бытовом отношении это продолжение письма так интересно, что весь его текст следует привести целиком. Тут пойдет речь и о поездке к придворному банкиру барону Штиглицу, и о том, как наряжают посольских кучеров в Петербурге, о выступлении в Павловске хора московских цыган, привезенных туда для поднятия доходов первой в России железной дороги, о широких прививках оспы.

Но особенно интересно упоминание имени композитора А. С. Даргомыжского. То, что Е. А. Верещагина пишет о нем, как о «племяннике Станкрерши», свидетельствует, что тетка А. С. Даргомыжского Анна Борисовна Козловская (по мужу Станкер) принадлежала к числу столыпинских и верещагинских знакомых. А это позволяет предположить, что и Лермонтов мог встречать Даргомыжского — и не только в салоне Карамзиных.

Еще в 1833 году двадцатилетний Даргомыжский произвел своею игрой впечатление на М. И. Глинку, с которым потом в течение двадцати двух лет был в самых коротких, самых дружеских отношениях. Уже в ту пору Даргомыжский был известен в петербургском обществе как сильный пианист, читал ноты как книгу и участвовал во многих любительских концертах. Интерес Е. А. Верещагиной к семейству Даргомыжских-Козловских поддерживается еще и тем, что дядя композитора, князь Петр Борисович Козловский, — русский посланник в Штутгарте. Следовательно, живя в этом городе и вращаясь в кругу дипломатов, А. М. Верещагина постоянно встречается с ним.

Елизавета Аркадьевна пишет о выступлении Даргомыжского в салоне великой княгини. Это — Елена Павловна, жена великого князя Михаила, которая слывет покровительницей искусств.

Богач, сын рязанского откупщика, Василий Гаврилович Рюмин — литератор, из московских студентов, женатый на Шаховской, — постоянно живет за границей и принадлежит к числу парижских знакомых А. М. Верещагиной. Елизавета Аркадьевна считает необходимым уведомить дочь, что в салоне великой княгини поет родственница Рюмина — Шаховская. В письме упоминаются имена — кузины А. М. Верещагиной Марии Дмитриевны Столыпиной, Натальи Алексеевны Столыпиной (сестры Е. А. Арсеньевой). Сын Натальи Алексеевны — Алексей Григорьевич Столыпин, ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (брат А. Г. Философовой), женится на фрейлине княжне Марии Васильевне Трубецкой. Аркаша — сын Екатерины Аркадьевны и брат Марии Дмитриевны, воспитанник Артиллерийского училища в Петербурге, — обратил на себя внимание великого князя. Все сведения о том, что происходит во дворце великого князя Михаила и жены его Елены Павловны, Е. А. Верещагина получает через Наталью Алексеевну Столыпину, а та — через чету Философовых.

Вот что пишет Елизавета Аркадьевна:

«Я сама ездила к Штиглицу деньги отдавать, и как счастливо попала: курс высок и так отдала 5000 тысяч ассигнациями, а получила 5860 франков, а бывало прежде только по 11-ти centimes. Жаль, что не могла больше переслать. И так я разделила на два векселя. Ты можешь, я думаю, векселем в Париж послать, только пожалоста, расплатитесь с Парижем, а я тебе еще пришлю в генваре, не прежде, на житье. И не думай, мне на дорогу будет, я здесь ничего почьти не трачю, шляпу купила. Выезды мои по родным, и то редко, все у нас больше сидят.

Я с неделю была нездорова, мое[477] все обыкновенное временем меня тревожит, нужно мне больше ходить и воздух, а здесь невозможно: время было сырое, и что всего ужаснее — ветры страшные. Несколько раз начиналось наводнение, и перед Михайловым днем одни день очень было напугало целою ночь, и пушки палили, и, говорят, на полвершка были от наводнения, но ветер вдруг переменился. Нам не страшно — на нашей улице никогда не бывало, и в самое большое наводнение только мостовую полило. А с Михайлова дня у нас прекрасная зима, и все в санях, и чюдесно нарядны все сани у послов, я вчера видела франц[узского], кучер весь в золотых голунах. Также видела я англин[скую] посланницу в магазейне: екипаж чюдесный — из Англии четвероместная карета, пренарядная и очень богата, кучера все голуны по швам, а два лакея превысокии, лошади у всех ямские и кучера по-русски одеты, только с голунами на шляпах и на ковтанах, а сама посольша неважно и одета нехорошо — шлюховата, не по екипажу; покупала токи богатые. Много очень видно парами ездют здесь, особливо иностранцы. Императрицу я видела в четвероместных санях с двумя княжнами и с Конст[антином] Никол[аевичем], четверней большие сани. У[478] великой княгини музыкальные вечера: Шеховская, что была в Париже у Рюминых, приехала и у великой княгине поет, и Доргомыцкой, племянник Станкрерши, там часто играет. Ты пишешь, что у вас оратории, но и я имела терпение сидеть освящение лютеранской церкви. Нам достали только два билета, сестрица побоялась тесноты, то я с Машей Дмит[риевной] отправилась — я сие, кажется, тебе описывала. У вас было две тысячи, а у нас с лишком пять, и не тесно было. Парад большой, без цветов у немцев нельзя, вся церьковь украшена была цветами, и все в парадных мундирах, и несколько немецких проповедей сказали.

Железная дорога было здесь доходом остановилась, как переехала царская фамилия из Царского Села, но умно придумали: выписали из Москвы цыган на два месяца три раза в неделю петь в Павловске. Компания железной дороге платит им 15 тысячь на месяц с договором в Петер[бурге] не петь никак, а кому угодно их слышать, но в Павловске даже и всякой день платя им особливо, а приехать все надо по железной дороге.

И ты себе представить не можешь, что туда ездить — местов не добьешься, что там ресторан получает обеды, ужины, в теперь все удовольствия и катаньи там будут.

Я опять к деньгам, чтоб не забыть тебе сказать: я сказала Штиглицу, что я хочю на Турнезейна и в Париже. Он спросил: там ли будете получать. И тут один из его конторы сказал, что баронесса Гюгель, он знает, получила в Штутгарде. То на это я ему сказала, что выгоднее даже и в Штутгарде получить по парижскому векселю, он сказал — я удивляюсь, что [то] такое подумал и посмотрел что-то в большой книге, нашел, когда к тебе послано, и потом сказал мне — все равно, как хотите, но издерживать в Германии советую вам и по сему векселю брать немецкими деньгами. А потом опять повторил: и франками можно, то вы сами там рассчитывайте, как хотите, а курс теперь для нас хорош. И они в конторе мне сказали, что нельзя лучше, как теперь, и сами не знают, сколько это продолжится и что будет. Теперь и здесь ассигнации подымаются, а в Москве 20 руб. на сто, а здесь 8-мь на сто, а золото все в Петерб[урге] в одном положении, а в Москве дороже, а доходы мы все получаем монетою, а банкиру должны отдавать ассигнациями. Потом опять они сказали мне в конторе: нам не известно щеты в Штутгарде, это дело тамошних банкеров. И так, мой друг, ежели, чего боже нас сохрани, не случится ничего неожиданного убытку по деревням, мы на будущий год может считать вес полный доход, потому что я очистила щоты за прошедший и теперешний. Счеты были вперед забрано у сестрицы и так, что я летом получила, ей отдала. В ломбард не нужно уже более будет платить. Долг наш Баташеву и Бахметьевым просют не платить. Хотя проценты неприятно, но Николай Петровичь с чувством мне говорил, что он это чувствует и принимает за подарок. И я ему заплатила проценты за сей год и еще дала ему тысячю монетою, нельзя иначе. И он мне сказал, как скоро он уплатит долг за свою купленную деревню, и это будет, я думаю, скоро, то он нам будет служить также из благодарности даром. Он чувствует, что наше семейство его состояние и Петруши устроили, и просил меня, чтобы к тебе написать, чтоб ты и барон были покойны, ежели что и со мною случится, что он вам также предан всегда будет. Теперь по пути он поедет в Костром[ские] деревни, межеванье, и посмотрит, нельзя ли прибавить нам оброку хотя малость, не вдруг. Церьковь строют, хорошо, грех их прижимать многим. Увидим, как ильинские заплатют, обещают верно платить 9000 монетою, а променя на ассиг[нации], выдет меньше 9000 франков. Так как теперь не будут возить хлеба из Ильинского в Листовку, то хочет стараться Николай Петров[ич], чтоб Листовка могла прокормить народ наш, который не может достать по пашпортам. Когда они у нас в услугах, то все желают по пачпорту, а дают и отпускают — не хотят. Андрей наш только хорошо очень живет на воле, а Марфа несколько мест переменила, все говорит — тяжело и много требуют, никто даром денег не платит. Ежели бы возможно было в Листовке иметь немца и завести по-иностранному больше скота, продажу сыров и масла, скотом улутчивать землю, засевать овощами, так близско от столицы все бы можно было возить продавать, а просто рожь и овес не много тут дает. Травы у нас для прокормления довольно, и нынче всю не убрали, отдали в наймы, а нынче очень худой год для трав, и ежели бы не осталось от прошлого года у нас сено, нужно бы было даже убавить скота, нечем прокормить было, а ежели бы хороший присмотр за скотом, то больше бы давал скот доходу, можно бы было нанимать работников убирать больше сена, и тем бы лучше удобривалась земля. И так, мой друг, авось со временем все устроится, бог милостив.

Тебе, я думаю, мои письма очень странны кажутся. Пишу я в несколько приемов, как время есть, начинаю всегда за два дни до отправления, и что в голову приходит, мне с тобою не церемонится, и все бы хотела тебе перезсказать, что вижу и что слышу, и ежели бы возможно было все говорить, очень много интересного и смешного я вижу и слышу. Одна Нат[алья] Алекс[еевна], у которой решительно болезнь в полной силе, — большой свет, хотя сама все так же сидит в своем месте, карты в руках, гран пасианс и теперь, как Анюта стала выезжать много, она вечера, Ната[лья] Алек[сеевна], к нам приходит сидеть, и все рассказывает новости, и в восхищении от свадьбы Алексея Григорьевича. Невеста привила себе воспу, и все хотят прививать, и Анюта Филос[офова] и все молодые дамы и девицы, потому что молодая коменданта в воспе, и будет ряба. Во многих корпусах всем привили, и у многих прине?лась. Аркаша совершенно оправился, но доктор и Галичь не велел еще на службу ходить неделю. И лошадь околела, две тысячи заплачено было, и очень жалко, и славная выезжала была лошадь. Другой испортил, берейторы сказали. А Аркаша сам очень хорошо ездит. Жалко мне на него смотреть: по службе молодец, все хвалют, решительно нигде не манкирует, ездит славно, и везде полковники его выставляют, и великой князь его хвалит, а в комнате все такой — разиня рот. И лишняя доброта его погубит. Пороков нет, слава богу, Галичь очень смотрит, да и наша молодежь говорит все, что все знают, что он и не игрок, и не пьяница, и учился бы и серьезно, хорошо, учителя хвалют, но товарищи мешают. Так как не у всех есть столько денег, то все к нему збираются — завтрики, а [в] вечеру чай, и ты себе не можешь вообразить, как много так разтресет. Вот уже испытал доброту, давал свою лошадь офицерам парадировать, и испортили, и меня это очень огорчает. Сестрица чувствует и понимает, и старается сие переменить, но духу не достает. И так, мой неоцененный друг Саша, прощай, цалую тебя и Eugena, Христос с тобою, да буди мое над вами благословенье.

мать твоя».

Не найдя места на последней странице письма, Елизавета Аркадьевна возвращается к первой и приписывает с краю: «Миша Лерм[онтов] велел написать, что он с нетерпением будет ожидать ответу на его приписку, хотя в моем письме. А я тебе спишу его новые сочинения. Он обещал дать».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.