11. В круг последних мытарств

11. В круг последних мытарств

"Напрасно ты жалуешься, Проталинка, на малую активность светлых сил: противоположные тоже очень могучи, особенно в этом мировом периоде. Вообще, что делается, что делается!" — писал он жене в эти дни. Объяснить подробнее в письме было невозможно. В "Розе Мира", касаясь метаистории современности, он говорил о хрущевской политике: "Два шага вперед — полтора назад". А в стихах заглядывал в дни завтрашние:

В недрах русской тюрьмы

я тружусь над таинственным метром

До рассветной каймы

в тусклооком окошке моем.

Дни скорбей и труда —

эти грузные, косные годы

Рухнут вниз, как обвал, —

уже вольные дали видны, —

Никогда, никогда

не впивал я столь дивной свободы,

Никогда не вдыхал всею грудью такой глубины!

В круг последних мытарств

я с народом безбрежным вступаю —

Миллионная нить

в глубине мирового узла…

Сквозь крушение царств

проведи до заветного края,

Ты, что можешь хранить

и листок придорожный от зла!

По указу 14 сентября 1956 года начались досрочные освобождения. 21 сентября на свободу вышли Шульгин, Симон Гогиберидзе, Шалва Беришвили[561] и еще шесть заключенных. По тюрьме, где в камерах улавливались все коридорные шорохи и шепоты, это разнеслось мгновенно. При выходе Шульгину дали подписать обязательство не разглашать условий тюремного режима. Гогиберидзе, с поседевшими висками, но все такой же бодрый, считал, что Шульгин к тому времени, в сравнение с несгибаемостью в 49–м — 51–м годах[562], сломался. Шульгин, конечно, устал — ему исполнилось 78 лет, и отсидел он двенадцать. Узнав, что его выпускают, он попросил валерьянки. Шульгин и Шалва дали, по словам Гогиберидзе, подписку "отрекающегося толка", а он отказался. Может быть, поэтому несгибаемого грузинского социал — демократа после венгерских событий вернули во Владимир досиживать, объявив, что освободили по ошибке? Сроку Гогиберидзе закончился в 67–м, за три года до смерти.

19 сентября Андреева вернули в 3–й корпус, в 46–ю камеру. Здесь он опять взялся за тетради, большей частью занимаясь "систематизацией материалов". "А как справлюсь я с радио, когда дело дойдет до более серьезной стадии — посмотрим"[563], — сообщал он жене. В октябре принялся за краткое руководство по стихосложению, "для уголовников" — так он в шутку называл эту работу. Стиховедением Даниил Андреев занимался время от времени все тюремные годы. В "трактатике о сквозящем реализме" он начинал с определения "спондеики" как некоего нового принципа стихосложения, утверждая, что она "раздвигает шкалу русской поэтической метрики". Увлеченный спондеями и пеонами, строфическими и метрическими экспериментами, он собственные опыты привел в обдуманную систему, классифицировал свои "метро — строфы". С детства проявившаяся, почти врожденная тяга к классификации, очевидная в "Розе Мира", в стиховедении была не просто уместна — необходима.

Метаисторический миф включал в себя все, чем бы его творец ни занимался, чем бы ни увлекался — от босикомохождения до спондеев. Миф предполагал и новую поэтику сквозящего реализма, и новые подходы к стихосложению. Но в руководстве Даниил Андреев излагал вполне традиционные основы русского стихосложения, усвоенные с юности, и приводил образцы из любимых поэтов. Просвещая сокамерников — в тюрьме начинают чувствовать тягу к сочинительству многие — он осваивал педагогический опыт. А о педагогике будущего, о воспитании человека "облагороженного облика" он не только размышлял, но и разрабатывал учебные планы, программы, даже режим дня составил для воспитанников колледжей эпохи "Розы Мира".

Он все больше сосредотачивается на трактате, на учении, выраставшем из его труда. Жене писал об этом: "Какой у тебя прием встретит "Роза" — не знаю; боюсь, ты скажешь, что это — не мое дело и т. п. Но ради Бога, подготовься к тому, что я считаю это самым своим заветным делом и, если хочешь, венцом всего. Все остальное — подготовка или популяризация (и будущие стран<ицы>в том числе)"[564]. В "Розе Мира" стал приобретать внятные очертания "ослепительный миф", и он, миф — "весть", которую необходимо поведать людям.

В одном из начальных вариантов трактат состоял из четырех больших частей. В них обозначалась вся концепция "Розы миры". Первая — от "миров просветления" до "миров трансмифов", вторая — "демонические миры", третья — от стихиалей до "мира даймонов" и "наивысших миров Шаданакара" и четвертая — "Дополнения" — состояла из глав "Структура человека", "Космическое", "Смена эонов", "Демонический план", "Пространство и время", "Карма", "Мета — биографии", "Метаистория современности" и "Личное". Последняя глава, в задуманном виде, судя по черновым записям к ней, в "Розу Мира" не вошла.

В тетради с набросками к трактату есть аккуратно, без поправок записанный список — словно бы неким верховным систематиком миров продиктованный — всех 242–х слоев Шаданакара, с четко обозначенной структурой. В списке нет наименований лишь десятка обозначенных номерами слоев.

Работать под радиогул он так и не научился, с шутливой горечью жалуясь жене: "Что же касается "Розы", то даже цветы любят тишину, не переносят громкоговорителей, а если их облучать непрерывно потоком громких звуков — хиреют и теряют тот аромат, который мы вправе ждать от них. Это — факт, о котором можно прочитать в физиологии растений"[565].

Ощущение, что круг мытарств завершается, не подвело. 17 ноября определением Военной коллегии Верховного суда СССР постановление ОСО было отменено, "Дело Д. Л. Андреева" направлено на доследование. Пришла пора перемены участи единственного остававшегося в заключении осужденного по делу. Но "определение" дошло до Владимирской тюрьмы не сразу, и, раздумывая о брезжившем конце срока, Андреев не строил далеко идущих планов, относясь к событиям с трезвым практицизмом: "Считаю, что все идет очень хорошо, — писал он жене, — а если затянут до февраля, то буду этому даже рад по причинам, о которых тебе уже говорил; главная из них — поменьше быть вынужденным сидеть на дюко — маминых плечах и перешептываться с тобой за шкафами. Такая перспектива, по правде говоря, меня не слишком обнадеживает. Кстати, чтобы не забыть: когда получишь мою телеграмму о выходе отсюда, приезжай сразу же, захватив какой-нибудь чемодан, т. к. мне не в чем везти книги, которых у меня накопилось порядочно, да и тетради"[566].

Не знала о решении Верховного суда и жена, но как будут развиваться события, становилось ясно. Она писала мужу: "Моя справка о реабилитации уже у меня на руках, и я знаю постановление. Дело прекращено за отсутствием юридического обоснования обвинения. Фальшивые показания были получены потому, что следствие велось с нарушением основ социалистической законности — насильственно. Кроме того, нарушением социалистической законности является уже и то, что трое из обвиняемых — психически больные люди, которых не подвергли медицинскому обследованию до следствия. Это — ты, Сережа и, по — видимому, Саша. С тобой всё было бы также, как со всеми, т. е. реабилитация, если б сколько-то времени тому назад ты не написал заявления, в котором подтверждаешь прежнее (частично, в отношении мнений) и пишешь, что в настоящий момент придерживаешься таких же взглядов. Из-за этого тебе оставлен п. 10 и срок — 10 лет, т. е. ты должен попасть под амнистию. Но это не всё. Учитывая твою старую болезнь (ман<иакально>-депр<ессивный>[невроз]), представитель прокуратуры (давно возящийся с этим пустым и трехэтажным делом, которому оно совершенно осточертело) выдвинул еще одно соображение: он сомневается, был ли ты полностью "в себе", когда писал это (давнишнее) заявление. (Я тоже сомневаюсь, прости меня, Заинька). Вот этот-то момент и должна Прокуратура "доследовать""[567].

"Определение" Андрееву вручили 2 декабря, и он тут же сообщил жене: "Только что прочитал решение Верховного суда. Практически (вернее психологически) готовлюсь к возможной поездке в Москву, хотя очень надеюсь, что обойдется без этого — приедут ко мне. Слишком уж не хочется очутиться в стенах, напоминающих веселые переживания 9 лет назад, а еще менее хочется к Сербскому. Но что поделаешь, тут уж не поможет ничего, кроме фатализма… Буду смотреть на эту поездку, как на последнее мытарство"[568]. Поездка, хотя и сулила свободу, не воодушевляла. "И не только потому, что не знаю, как осилю все это физически, но еще и потому, что все, связанные с этим, передряги могут крайне плачевно отразиться на здоровье Розочки, а ты ведь понимаешь, как она мне дорога, — объяснял он жене. — Случись это на 4–5 месяцев позже, ее здоровье успело бы окрепнуть, и она, так сказать, была бы вне опасности. А теперь, при ее хрупкости… не знаю, что будет"[569].

12 декабря Андреев написал новое заявление, теперь "Начальнику следственного отдела Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР". Главное в заявлении — протест против доследования, на которое его дело направили, припомнив "вызывающее" письмо ноября 54–го Маленкову. "В моем заявлении, написанном свыше 2 лет назад, я указывал, что абсолютное, всестороннее принятие советского строя для меня невозможно до тех пор, пока у нас не осуществлена на деле свобода печати, слова, религиозной пропаганды. Но с тех пор произошли крупнейшие сдвиги в жизни страны: произошел XX съезд, и множество фактов показывает, что между режимом, который существовал (несмотря на свободы, декларированные в Конституции) для печати и для личной свободы слова в период культа личности, и тем режимом, который существует теперь, — нет никакого сравнения. В чем же дело? Какие неправильные или, тем более, противозаконные мысли высказал я в моем заявлении? Единственным пунктом, по которому у меня еще сохранилось критическое отношение к существующему порядку вещей, является вопрос о свободе религиозной пропаганды. Но разве иметь по этому вопросу собственное мнение есть преступление?! Не сомневаюсь, что и этот вопрос будет решен со временем в положительном смысле. И что уже окончательно превышает мое понимание, так это следующее: я не агитировал, не пропагандировал, я не высказывал эту мысль (к тому же совершенно не заключающую в себе ничего криминального) ни на площади, ни в общественном собрании; я честно и прямо высказал ее в закрытом письме на имя председателя Совета Министров.

Спрашивается: где же и в чем состав моего "преступления"?!

На каком основании меня держат в тюрьме 10–й год, раз установлена уже моя полная невиновность по всем прежним пунктам обвинения?!"

16 декабря Андреева отправили в Москву, во внутреннюю тюрьму КГБ, а оттуда в Центральный институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Все вещи, все тетради остались во Владимире: за ними приехала жена, которую провели к заместителю начальника тюрьмы капитану Давиду Ивановичу Кроту. Разговор с ним запомнился ей навсегда:

"— Знаете, увезли Вашего мужа.

— Знаю, но ведь он ничего не может поднять, значит, должен был оставить вещи.

Крот вызвал каптерщицу (то есть кладовщицу):

— Что, Андреев оставил что-нибудь?

— Целый мешок.

— Принесите.

Она принесла мешок. И тут сработала моя лагерная привычка: должен быть шмон. Я стала выкладывать из мешка вещи. Крот сказал:

— Да не надо, оставьте.

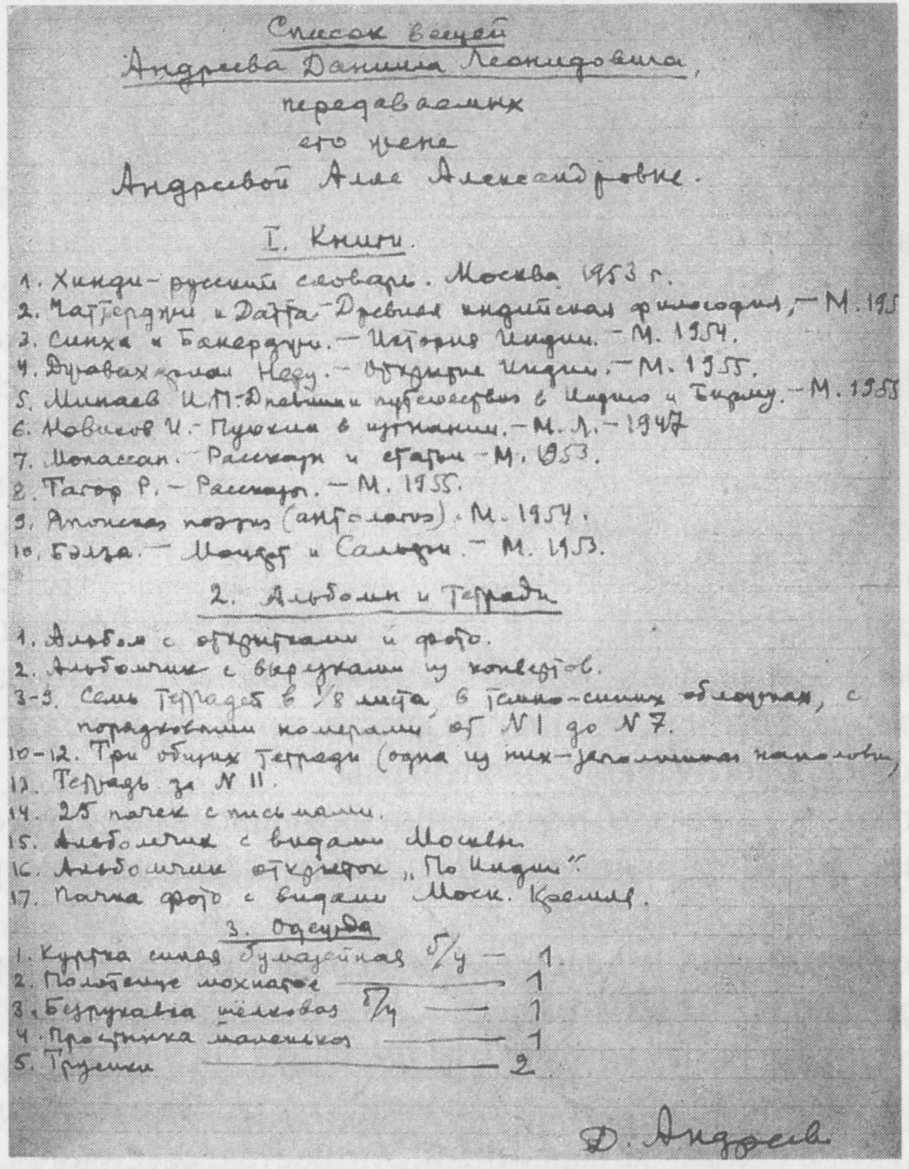

"Список вещей Андреева Даниила Леонидовича, передаваемых его жене Андреевой Алле Александровне", в который вошли и тетради с черновиками

А я:

— Да как же, гражданин начальник!

Он тогда отослал каптерщицу, посмотрел на меня очень внимательно и сказал:

— ЗАБИРАЙТЕ ВСЁ И У — ХО — ДИ — ТЕ.

Только тут я поняла. Я схватила мешок, пролепетала какие-то слова благодарности и убежала.

<…>Возвращаясь из Владимира, в автобусе я сунула руку в мешок, в который были свалены тетрадки, книжки, тапочки, белье, открытки… Я вытащила первое, что попалось, и стала читать. Это была одна из тетрадок с черновиками "Розы Мира""[570].