IV

IV

Вникая в суть, Тодоров сначала разрушает предшествующие определения в области фантастики. Перечеркнув труд Нортропа Фрайя (защищать которого мы не думаем), через минуту он издевается над Роже Келлуа, который имел несчастье написать, что «пробным камнем фантастики является неустранимое ощущение странности» (l’pression d’etrangete irreductible). Согласно Келлуа — глумится Тодоров — жанр произведения зависит от степени хладнокровия читателя; если он испугается, то мы имеем дело с (необыкновенной) фантастикой, если он сохраняет хладнокровие — придется произведение переклассифицировать в генологическом отношении. О том, как насмешник самоубийственно поставил тем самым под удар свою методику, мы расскажем в соответствующем месте.

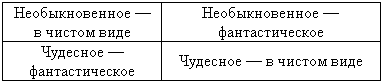

Тодоров различает три аспекта произведения — вербальный, синтаксический и семантический, не скрывая, что раньше они назывались стилем, композицией и содержанием. Но их инварианты традиционно и ошибочно искали «на поверхности» текстов. Тодоров заявляет, что структуры он будет искать в глубине, как абстрактные связи. Н. Фрай — внушает Тодоров — мог бы сказать, что лес и море демонстрируют элементарную структуру. Это не так; эти два феномена конкретизируют абстрактную структуру с типом подобной связи между статикой и динамикой. Здесь впервые мы сталкиваемся с результатом ложной методической научности, этой достойной черты структурализма, потому что ясно видно, что ищет наш автор — противоположности, исключающие друг друга на высоком уровне отделения. Итак, пальцем в небо, поскольку статика является не противоположностью динамики, но ее особым, а именно пограничным случаем. Это мелкий вопрос, однако за ним стоит важная проблема, потому что так же конструирует Тодоров свою интегральную структуру фантастического писательства. Составляет ее, по заключению нашего структуралиста, ось с одним измерением, с локализованными на ней поджанрами, которые логически взаимоисключаются. Так представляется схема Тодорова:

Что такое «фантастичность»? Это — объясняет Тодоров — колебание существа, знающего только законы природы, перед лицом Сверхъестественного. По-другому: фантастичность текста порождает такое переходное и мимолетное состояние в процессе чтения, как неуверенность, относится ли сказанное к естественному или сверхъестественному порядку вещей.

Необыкновенное в чистом виде изумляет, поражает, будит страх, но не будит неуверенности (которую мы назвали бы онтологической). Тут место роману ужасов, показывающему ужасные события, необыкновенные, но рационально возможные; жанр отходит от схемы влево — теряясь в «обычной» литературе — как «переходное звено» наш теоретик называет Достоевского.

Необыкновенное фантастическое дает уже основание для сомнений, создающих впечатление фантастичности; это история вызвана, как думает сначала читатель, вторжением Сверхъестественного; однако эпилог приносит поразительное рациональное объяснение (сюда относится «Рукопись, найденная в Сарагосе» Потоцкого).

Чудесное фантастическое прямо наоборот — в финале предоставляет объяснения неземного, иррационального порядка, как «Вера» Вилье де Лиль-Адана, ибо финал рассказа заставляет нас признать, что покойница действительно воскресла.

И наконец, чудесное в чистом виде, которое опять не вызывает никаких колебаний между исключающимися типами онтичных миров, даже имеет четыре периферии:

a) «гиперболическое чудесное» — идущее из повествовательной элефантиазы: как в путешествии Синдбада, когда он говорит о змеях, способных глотать слонов;

b) «экзотическое чудесное» — и здесь Тодорову подходит Синдбад, когда говорит, что у птицы Рок были ноги как дубы: это не зоологический абсурд, потому что давним (исторически) читателям такая птичья форма могла показаться «возможной»;

с) «инструментальное чудесное» — инструментами являются сказочные объекты, например, лампа или кольцо Алладина;

d) наконец, четвертый тип представляет «научно-чудесное» — то есть science fiction. «Это — говорит Тодоров — романы, исходящие из иррациональных предпосылок, которые, однако, выстраивают повествование в логически правильную цепь». Или «Сверхъестественное подлежит рациональному объяснению, но согласно законам, которых современная наука не признает». И, наконец: «Исходные данные являются сверхестественными: роботы, инопланетные существа, межпланетный фон».

Научная библиография теории «роботов» — это толстый том; существует международная организация астрофизиков с мировой известностью, занятая поиском сигналов, посылаемых «сверхъестественными созданиями» Тодорова, то есть внеземных существ; иррациональными свойствами обладает, вслед за нашим теоретиком, даже «межпланетный фон». Однако все эти квалификации мы воспринимаем как ляпсус. Мы можем это сделать, поскольку теория Тодорова была бы поистине замечательная, если бы содержала только такие недостатки[26].

Как известно, Тодоров делает фантастичность состоянием переходно-пограничным на оси, противоположные концы которой погружены, соответственно, в рациональный мир Природы и в мир чудес, абсолютно иррациональный. Чтобы произведение могло проявить свою фантастичность, оно должно восприниматься дословно, с позиции наивного реализма, то есть не поэтически и не аллегорически. Эти две категории также, по мнению Тодорова, противоречат необходимому присутствию логики, а следовательно, невозможны ни фантастическая поэзия, ни фантастическая аллегория. Вторая категориальная ось перпендикулярна первой. Мы объясним эти отношения на собственном «микропримере», представленном одним простым предложением. Выражение «Черная туча сожрала солнце» сначала можно принять за поэтическую метафору (избитую, но это несущественно). Туча, мы знаем, была только образно приравнена к существу, способному съесть солнце, ибо на самом деле она его лишь заслонила. Далее можно в соответствии с контекстом произведения подставить вместо тучи ложь, а вместо солнца — правду. Тогда предложение становится аллегорией; оно говорит, что ложь может затмить правду. Снова ужасная банальность, но четко видны взаимоотношения, а нам это и надо. Зато когда мы будем читать предложение дословно, появятся решительные сомнения, делающие возможным появление неуверенности, а тем самым — фантастичности. Туча, читаем, действительно сожрала солнце — но в каком порядке вещей — природном или чудесном? Если она поглотила его так, как бы это мог сделать сказочный дракон, мы находимся в сказке, или в «чудесном в чистом виде». Однако если она поглотила солнце так, как это сделало некое космическое облако в романе астрофизика Фреда Хойла («The Black Cloud»[27]), то мы переносимся в science fiction, или облако (как в этом романе — состоящая из межзвездной пыли) является «кибернетическим» организмом, а солнце она поглотила, ибо черпает энергию из звездного излучения. Тогда объяснение становится рациональным, как гипотетическая экстраполяция из новейших дисциплин вроде теории самоорганизации, систем и т. д.

Действительно, результаты нашей классификации не совпадают с Тодоровскими, потому что для него science fiction — это иррационализм, воплощенный в псевдонаучность. Спорить о черном облаке Хойла не стоит, достаточно замечания, что science fiction питается научными открытиями, например, вслед за пересадкой сердца возникло множество сочинений, описывающих банды, которые вырывают молодым людям сердца из груди — для богатых стариков. Будь это даже невероятным, оно, наверное, не принадлежало бы к сверхъестественному порядку вещей. В конце концов, третейский суд мог бы согласовать противоречивые отношения, совершая, например, в пределах оси Тодорова перемещение по меньшей мере части произведений science fiction в сторону «Рационального». Хуже обстоит дело с такими подвидами фантастики, которые вообще не удается разместить на оси Тодорова. Какова генологическая принадлежность «Трех версий предательства Иуды» Борхеса? Борхес выдумал в этом произведении фиктивную ересь скандинавского теолога, согласно которой Иуда, а не Иисус, был настоящим Искупителем. Это история не «чудесная» — не более, чем любая историческая ересь, как, например, манихейская или пелагианская. Это не апокриф, потому что апокриф имитирует подлинность, а текст Борхеса не скрывает своей литературности. Это не аллегория, это и не поэзия, и если такую ересь никто никогда не высказывал, то ведь не представляется возможным определить реальный порядок событий. Мы, очевидно, поистине имеем дело с теологией (ересью) фантастической.

Обобщим этот интересный вопрос: недоказуемые мнения типа утверждений метафизических, онтологических, религиозных мы принимаем за «истинный символ веры», за «правдивые философские системы», если как таковые они внедрились в сокровищницу исторических культур. Невозможно узнать суть таких утверждений, были ли они произнесены с уверенностью, что все на самом деле так, как они провозглашают, или лишь «развлекательно» — следовательно, являются недостоверными. Если бы никогда не существовал философ Артур Шопенгауэр, и если бы Борхес придумал и заключил в новелле доктрину, известную под заглавием «Мир как воля и представление», мы бы приняли ее за фрагмент беллетристики, а не истории философии. А какой беллетристики, простите? Философии фантастической, а значит недостоверной. Это литература придуманных идей, небывалых высших ценностей цивилизации, одним словом — фантастика «отвлечения».

На оси Тодорова нет места и для фантастической истории, которая не произошла, хотя могла произойти. Здесь мы процитируем так называемую PF — politic fiction[28], сегодня достаточно модную, рассказывающую, что случилось бы, если бы Япония, а не Америка, создала атомную бомбу, если бы Германия выиграла Вторую мировую войну и т. п. Это не необыкновенные истории — в любом случае не более, чем то, что действительно произошло в нашем столетии, не «чудесные», ибо не надо было даже чуда, чтобы японские физики взялись за строительство реакторов, нет также и речи о неуверенности читателей, является ли сказанное рациональным или нерациональным — а ведь так строятся объектные миры, несуществование которых в прошлом, настоящем и в будущем — неоспоримый факт. Что же это, следовательно, за книги? Без сомнения — составляющие фантастическую всеобщую историю. Итак, наш Прокруст не поместил на своей тощей оси даже реально существующих жанров фантастики, что же говорить о жанрах «теоретически возможных» для которых a fortiori[29] места на его ложе пыток не значится.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.