ПОД ФЛАГОМ БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ

ПОД ФЛАГОМ БЛАГОНАМЕРЕННОСТИ

Молчалины блаженствуют на свете.

А. С. Грибоедов

О счастливые, о стократ блаженные Молчалины! Они бесшумно, не торопясь переползают из одного периода истории в другой… Быть Молчалиным, укрываться в серой массе «и других» — это целая эпопея блаженства! Тут всё: и цертификат местного квартала о благонадежности, и свобода от приговоров истории и потомства…

М. Е. Салтыков-Щедрин

Несколько сказок, «Господа Головлевы», частично «Губернские эчерки» или «История одного города» — вот, пожалуй, и всё, что выделяет школьная программа из творчества Салтыкова-Щедрина. До обидного мало! Не спасает и изучение в девятом классе темы «Образы Салтыкова-Щедрина в произведениях В. И. Ленина». Как оценишь, если толком не узнал, на что опирается. Ленин? Жаль — даже по программной логике упускается отличный повод для необходимого знакомства с одним из самых смелых и загадочных русских писателей.

Но нам перечитать его, как говорится, сам Бог велит. Гениальный сатирик вывел на подмостки литературы легионы разномастных негодяев, среди которых множество наших старых знакомцев. Не повидавшись с ними, мы не сможем двинуться вперед, а останавливаться, как вы понимаете, уже нельзя. Да и возможность для встречи появилась превосходная: в 1988 году десятитомное собрание сочинений писателя выпущено баснословным тиражом один миллион семьсот тысяч экземпляров. Берегитесь, негодяи, он до сих пор призывает под свои знамена для борьбы с вами истинных патриотов!

В борениях с антигероями своей эпохи — «времени громадной душевной боли» — Салтыков-Щедрин выступал от имени и по поручению многих поколений русских литераторов. Внимательнейший читатель классики, он не только сердцем и умом воспринял ее духовные традиции, но и блестяще применил грозное оружие отечественной сатиры против недобитых и новорожденных осквернителей родной земли. В его произведениях, кроме оригинальных типов и типчиков — вроде разноперых глуповцев и помпадуров, ташкентцев и пошехонцев, — живут фонвизинский недоросль и действующие лица «Горя от ума», Чичиков и Глумов, знаменитый Иван Антонович Расилюев из пьес Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» и "Смерть Тарелкина» и многие гоголевские персонажи. Все смешалось. Собственно щедринский Балалайкин оказывается побочным сыном грибоедовского Репетилова, Молчалин называет своих детей Павлом и Софьей в честь Фамусова и его дочери, а Чичиков опять выходит «злодеем» и «продувной бестией», обманув на сей раз Фамусова с Молчалиным.

Давая новую жизнь этим лицам, Салтыков-Щедрин прежде всего свидетельствует, что явления, их породившие и классиками описанные, все еще существуют. И развиваются, приобретая такие черты, о которых не могли подозревать их современники. Значит, надо помочь читателям вновь с этими явлениями разобраться. Сделать же это можно, прибегнув к известным именам, ставшим уже нарицательными. Надо довести характеры до завершения, выявив все до донышка. И, конечно, необходимо предупредить людей об опасности, иначе явления и их носители, опять приспособившись, «переползут из одного периода истории в другой». Следовательно, борьба продолжается, ибо негодяи исторические всегда быстро находят общий язык с подлецами современными и сомкнутым строем выступают против всего светлого и честного.

Вот, к примеру, Глумов, рассказ о котором мы только что закончили. Нравственный урок, данный Островским читателям и зрителям, весьма красноречив. Ранее была написана пьеса «Доходное место», герой которой, Жадов, оказавшись в трудной жизненной ситуации, во многом сходной с глумовской, чуть было не пошел такой же дорогой. Он уже решился просить у сильных мира сего «доходного места», но так и не смог переступить через себя и успел остановиться (да и судьба помогла), сохранив честь и душу. Казалось бы, чего еще?

Но мы помним, что «На всякого мудреца довольно простоты» заканчивается на печальной ноте: такие, как Глумов, нужны хозяевам жизни и будут прощены. Значит, вновь станут опасны для общества. И в «Мелочах жизни» почти через двадцать лет после пьесы Островского появляется новый, щедринский, портрет этого приспособленца в его развитии, во весь рост:

«Перед вами человек вполне независимый, обеспеченный и куль турный. Он мог бы жить совершенно свободно, удовлетворяя по требностнм своей развитости. Но его так и подмывает отдать себя в рабство. Он чует своим извращенным умом, что есть где то лестница, которая ведет к почестям и власти. И вот он взбирается на нее. Скользит, оступается и летит стремглав назад. Это, однако ж, не останавливает его. Он вновь начинает взбираться, медленно, мучительно, ступень за ступенью, и наконец успевает прийти к цели. Тут его встречают щелчки за щелчками, потому что он чуженин в этой среде, чужого поля ягода. Тем не менее руководители среды очень хорошо понимают, что от этого чуженина отделаться нелегко, что он упорен и не уйдет назад с одними щелчками. Его наконец пристраивают, дают приют и мало-помалу привыкают звать „своим". В ответ на это вынужденное радушие он ходко впрягается в плут и начинает работать с ревностью прозелита [новообращенного]. Идеалы, свобода, порывы души — все забыто, все принесено в жертву рабству. А через короткое время в результате получается заправский раб, в котором все сгнило, кроме гнуткой спины и лгущего языка во рту».

Глумов у Щедрина не назван по имени, ибо это уже не тот Егор Дмитрии Глумов, который продает свой ум, но издевается над хозяевами и пишет горький дневник. Этот, похоже, уже не пишет, так как полностью отказался от себя прежнего. Щедринский хамелеон — характер почти символический, развитый до предела. Но чувствуется, что, создавая портрет антигероя, писатель опирался на читательское знание классического наследства. Именно это и дало изображению пространственную широту и историческую глубину. Как тут не вспомнить Гоголя, использовавшего грибоедовский опыт в развитии сплетни о Чичикове!

Чуткий и благодарный читатель соединился в Салтыкове-Щедрине с прозорливым мыслителем. Открывая его произведения сегодня, в конце XX века, мы без труда найдем и примеры «обратной перспективы». Вот некоторые из них, поражающие прозорливостью и силой писательского предвидения.

Проблемы перестройки нашей школы волнуют всех: и тех, кто учится, и тех, кто учит, и тех, кто потом пожинает плоды учебы. Сколько копий сломано, сколько страстных речей произнесено! Газеты пишут, телевидение показывает, министерства меняют вывески, комиссии заседают. Но реформа школы, объявленная, похоже, без достаточной подготовки, буксует. Постановления никак не могут исполниться, решения — выполниться. Может быть, эти постановления и решения сосредоточились на внешнем, не затронув глубинную суть жизни школы? Трудно сказать. Одно ясно: множество людей и ведомств бьется над решением запущенных школьных проблем и никак пока не найти концов.

«Прежде всего, над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра. Определяются во всей подробности не только пределы и содержание знания, но и число годовых часов, посвящаемых каждой отрасли его. Не стремление к распространению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого распространения. О характеристических особенностях учащихся забыто вовсе: все предполагаются скроенными по одной мерке, для всех преподается один и гот же обязательный масштаб. Переводный или непереводный балл вот единственное мерило для оценки, причем не берется в соображение, насколько в этом балле принимает участие слепая случайность. О личности педагога тоже забыто. Он не может ни остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания, который признаёт важным, ни посвятить пять минут меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важным или преждевременным. Он обязывается выполнить букву циркуляра — и больше ничего».

Как вы думаете, откуда эти бьющие не в бровь, а в глаз наблюдения? Из статьи в «Учительской газете»? Из выступления педагога-новатора в концертной студии Останкино? Нет, они из щедринских «Мелочей жизни», изданных в 1886–1887 годах. Уж не сглазил ли писатель нашу школу?..

Другой пример — из области природоохранительной. Все мы стали свидетелями и в разной степени участниками недавних страстных споров вокруг пресловутого проекта поворота северных и сибирских рек. Голос общественного разума, кажется, был услышан. Реки пока, «в связи с необходимостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов» проблемы, оставили в покое: пусть текут, куда текли. На этот счет было издано специальное партийно-правительственное постановление. Но есть ли твердые гарантии, что могущественные ведомства в угоду своим эгоистическим интересам вновь, ни у кого не спросясь и никого не выслушав, не начнут под предлогом огромной народнохозяйственной надобности что-то копать или засыпать, рубить или запруживать? Теоретически — есть, но практика пока не очень в том убеждает. Ведь уже окапывают Волгу разными каналами, насыпали дамбу в Финском заливе, подбираются к красавице Катуни. А если заглянуть в прошлое?

Жил-был на свете город Глупов, летопись которого опубликовал Салтыков-Шедрин в знаменитой «Истории одного города». Много он видел разных градоначальников, немало претерпел от их причудливого правления, но выстоял. А вот послали в Глупов нового начальника — Угрюм-Бурчеева, и после его недолгого правления, как сказано у писателя, «история прекратила течение свое». Что же произошло?

Угрюм Бурчеев однажды решил, что «старая жизнь безвозвратно канула в вечность", а для построения новой надо «сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке». Дело в том, что город Глупов своей "неправильностью» не понравился градоначальнику сразу, детальный же осмотр показал, что его надо не улучшать, а создавать заново. Река тоже не вписалась в представления Угрюм-Бурчеева о правильности построений: «Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился». Более того, самим своим существованием река бросала вызов его существованию. «Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила». И участь реки была решена: «Уйму! я ее уйму!»

Город с помощью самих жителей — глуповцы! — был разрушен довольно быстро, а вот река никак не хотела останавливаться или менять течение. Уже и покорные обыватели надумали возроптать: «До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного». Но градоначальник был непреклонен. Да и с чего сомневаться? «Он, — замечает с провидческой грустью писатель, — не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река».

Схватка с рекой продолжалась долго: река не давалась. Но и прохвост не отступал. Знал, что ему за это ничего не будет: ведь само высокое начальство, пославшее его в Глупов, благословило великие планы переустройства города и одобрило намерение «уловить Вселенную». Наконец все, что было под рукой, оказалось в воде, и река, замерев, стала разливаться по равнине.

«К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять всплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев нечего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон…»

Безумный восторг охватил преобразователя. Он уже видел, как по его рукотворному морю плавают военный и торговый флоты, первый беспрерывно бомбардирует кого-то, второй перевозит драгоценные грузы. «Нет ничего опаснее, — беспокойно и предупреждающе свидетельствует Салтыков-Щедрин, — как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить Солнце, провертеть в Земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, вот единственные цели, которые истинный прохвост признаёт достойными своих усилий».

Дабы не пугать читателя, еще не добравшегося до финала щедринского повествования, скажу сразу, что на этот раз природа выстояла: река прорвала плотину, вошла в свои берега и утопила безумные планы Угрюм-Бурчеева. Не сумев с ней совладать, он постыдно бежал прочь, уводя с собой покорных глуповцев, чтобы на новом месте построить новый город и назвать его Непреклонском. Нынешним командирам рек и каналов, вынашивающим грандиозные «проекты века», хорошо бы запомнить и этот урок, данный природой Угрюм-Бурчееву, а нам — классикой, и не поднимать руку на «извечное, нерукотворное», не повторять варварских ошибок.

В истории города Глупова времен последнего градоначальника есть и еще один — страшный — урок, прямо обращенный к нам, сегодняшним. Вспомним его.

Целый день шел Угрюм-Бурчеев в поисках подходящего места для строительства нового города и к вечеру нашел. Это была ровная низина — ни бугорка, ни впадины: «Везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности». Лучшего места для осуществления бредовых планов не сыскать. И было сказано: «Здесь!»

Каким же представлялся автору проекта этот город будущего, с умилением и трепетом признанный начальством образцовым? «Посредине площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы… Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна… В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков… Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста… В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола…»

Естественно, всё бесполезное — немощные старики, не подходящие по ранжиру дети — умерщвляется. Грамотности не полагается. «Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летоисчисление упраздняется». Все разбиты на взводы, полки, бригады и непрестанно маршируют. Жизнь марширует по командам: работа, отдых, принятие пищи, сон. Кругом шпионы…

Сама по себе эта жуткая и неправдоподобная картина может вызвать лишь горькую улыбку. Но при чем здесь мы? Ведь и писатель не настаивал на том, что бред Угрюм-Бурчеева обязательно станет реальностью. Да и сами глуповцы, т. е. непреклонцы, возводя новый город, стыдились своих деяний: «Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему…» И пришло же избавление: однажды небеса разверзлись, раздался треск — «и бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе». Фантасмагория окончилась. Чего же еще?

Увы, все не так просто. Отнюдь не фантастика водила пером писателя, а самая прозаическая реальность. Противоестественное желание усреднить и нивелировать человека, переселить его в «ка-за-р-мы», сделать послушной машиной, лишенной индивидуальности и потребностей и выполняющей приказы и указания — вовсе не выдумка Угрюм-Бурчеева. Свидетельства тому мы найдем хотя бы в «Записках о моей жизни» известного литератора прошлого века Н. И. Греча, запечатлевшего быт «военных поселений» времен Александра I и Аракчеева:

«Несколько тысяч душ крестьян превращены были в военных поселян. Старики названы инвалидами (инвалид, по Далю, — «отслуживший, заслуженный воин, неспособный к службе за увечьем, ранами, дряхлостью». — П. С.), дети — кантонистами (кантонист, по Далю, — «солдатский сын». — П. С.), взрослые — рядовыми. Вся жизнь их, все занятия, все обычаи поставлены были на военную ногу. Женили их по жребию, как кому выпадет, учили ружью, одевали, кормили, клали спать по форме. Вместо привольных, хотя и невзрачных, крестьянских изб возникли красивенькие домики, вовсе неудобные, холодные, в которых жильцы должны были ходить, сидеть, лежать по установленной форме. Например: "На окошке № 4 полагается занавесь, задергиваемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться”…»

Но все это осталось в далеком прошлом. Щедринская история города Глупова, гибель которого была неизбежной, ибо жизнь в нем, долгие годы шедшая на убыль, при Угрюм-Бурчееве выродилась вовсе, отстоит от нас на сто с лишним лет. А глуповщина-непреклонщина не кончилась. Сумела приспособиться и переползти «из одного периода истории в другой»…

Не верите? Читайте! «Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди — государственный нумер каждого и каждой». D-503, 0-90, R-13, J-330, S-4711… Нет людей, нет имен. Одни нумера! «Каждое утро… б один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу единомиллионно кончаем. И сливаемся в единое миллионнорукое тело, в одну и ту же… секунду мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум… отходим ко сну…»

Этим систематическим бредом правит Часовая Скрижаль, отмеряющая ритм существования. Оберегает все это Бюро Хранителей, зорко следящих, нет ли отступлений от правил. Над всем и всеми — Благодетель, заботящийся о своих подданных и решающий их судьбы. Вокруг города, разделенного на проспекты, — Зеленая Стена; за которой находится дикая, неупорядоченная жизнь. Туда когда-то было изгнано все бесполезное и неразумное, все частное и индивидуальное. Доступ, конечно, не разрешен, ибо в Едином Государстве благонамеренны лишь прямые линии, точные цифры, общие мнения и согласованные поступки. Нарушителям — смерть.

Думаю, Угрюм-Бурчеев одобрил бы порядки Единого Государства, описанные в сатирической утопии Е. Замятина — романе «Мы», созданном в начале 1920-х годов и впервые опубликованном у нас в 1988 году («Знамя», №№ 4–5). Ведь в устройстве Единого Государства воплотилась самые сокровенные мечтания щедринского прохвоста. Вплоть до некой стены — «темной занавеси», за которой начинается живая жизнь, по терминологии безумного «уловителя Вселенной» — «конец свету».

Конечно, Непреклонск и замятинское государство отличны по уровню технического развития, но по степени унижения человеческого естества они достойны друг друга во всем, даже в области регулирования интимной жизни людей. Уже в проекте будущего города, одобренном угрюм-бурчеевским начальством, поражала воображение «страшная масса исполнительности, действующая как один человек»: «Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест-задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются… Что же это, однако, за даль? Что скрывает она? — Ка-за-р-мы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение».

Замятинские многомиллионные нумера, мерно шагающие под Марш Единого Государства, исполняемый трубами Музыкального Завода, живущие в домах-коробках на виду Бюро Хранителей и всего государства, счастливые своим «математически безошибочным счастьем», — продолжение безумной эстафеты разрушения естества. Воистину, с горькой иронией признаёт вслед за Щедриным писатель XX века: «великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая линий…»

Наверное, Угрюм-Бурчеев приветствовал бы и жизненный уклад некоего государства Океании, изображенный английским писателем Джорджем Оруэллом (псевдоним Эрика Блэра) в романе «1984», увидевшем свет в 1949 году и впервые напечатанном у нас в начале 1989-го («Новый мир», № 2–4). Здесь есть всё, что мило сердцу Угрюм-Бурчеева. И Старший Брат, царящий над всеми, безраздельно управляющий послушными согражданами. И полиция мыслей с вездесущими телеэкранами, которые неотступно присматриваются и прислушиваются ко всему, что происходит в стране. И расписание работы, быта, отдыха людей, одетых в униформу, — расписание, которое безукоснительно должно соблюдаться. Не исключено, что щедринский герой, построив свой Непреклонск, мог бы провозгласить и три главных лозунга, по которым живет Океа-ния: «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила». Отменил же он прошлое и будущее и упразднил летоисчисление! Вместе с грамотностью!

Во многом Угрюм-Бурчеев преуспел не меньше, чем его последователи. Если днем он лично руководил всей жизнью города, то ночью над Непреклонском витал его дух и зорко стерег обывательский сон. Так же непогрешим и всемогущ Старший Брат: «Каждое достижение, каждый успех, каждая победа, каждое научное открытие, все познания, вся мудрость, все счастье, вся доблесть непосредственно проистекают из его руководства и им вдохновлены» (как поразительно это похоже на реальные славословия многим позднейшим «вождям» и «отцам» разных народов!). И совсем уж по-угрюм-бурчеевски обходятся в Океании с прошлым: его непрерывно перекраивают и подгоняют под сегодняшний день, переписывая газеты и речи, переделывая статистику и всевозможные документы, заставляя людей забывать о том, что было, ибо, «если факты говорят обратное, тогда факты надо изменить». Этим (что вполне логично для подобного государства) занимается Минитерство правды. А Министерство любви проводит репрессивную и шпионскую работу. Министерство изобилия морит людей голодом. Министерство мира ведает вопросами войны. Духом щедринского градоначальника проникнуто и убеждение власть имущих в том, что истинному партиоту «не положено иметь никаких личных чувств и никаких перерывов в энтузиазме», так как нет «иной любви, кроме любви к Старшему Брату».

Ряд выстраивается страшный. Очень похожий на то, что было не в книгах… Что сказать обо всем этом? Сказано и написано уже немало. И все говорится и пишется. Обдуманно, эмоционально, поспешно, неторопливо, с перехлестами, с фактами, с чувствами — по-разному. Сегодня нам приоткрыты многие мрачные страницы нашей недавней истории; знакомство с ними, увы, показывает, что провидческие предупреждения классиков были не напрасны. Нам не удалось избежать встречи с последователями Угрюм-Бурчеева, и теперь приходится расплачиваться за их дикие эксперименты.

Две жуткие мирные эпохи, одну за другой, — с кратким перерывом на оттепель — пережила наша страна: годы сталинских репрессий и годы брежневского застоя, поразившие тело и душу народа. Все происходило буквально по плану щедринского прохвоста. Убивали физически и морально, заставляли маршировать и одобрять, разрушали то, что было накоплено за многовековую историю, уничтожали память и культуру, опоясывали жизнь непреодолимой стеной, отделяющей, настоящее от прошлого и будущего, человека от человека, народ от народа. Просвещение, экономика, общественные институты, межнациональные и межгосударственные отношения, культурное наследие, природа, лучшие умы и сердца страны — все пошло на слом или было исковеркано во имя безумных идей и личных интересов. Как возместить невозместимое, как вернуть невозвратное, как возродить утраченное? Сегодня это должно заботить каждого честного сына Отечества, и каждым должно быть понято как дело личное, которое за него никто не сделает.

Перестройка общей жизни немыслима без изменения нашего собственною самоощущения, самосознания, самобытия. А они у нас порядком принижены, порой прибиты, нередко истерзаны, в иных случаях почти неразвиты. Надо отказаться от многого привычного и должного, уверовать в возможное и желаемое, решиться на перемены, которые могут глубинно затронуть весь жизненный уклад. Болезненно это, но исторически необходимо. На переломе всегда трудно. Главное — решиться!

Как тут быть? С чего начинать? Думаю, с духовного распрямления, с культуры личности и общества в целом. И экономика, и политика, и образование, и торговля — все движется человеком. И если он внутренне свободен и воспитан — это ведь, прежде всего, состояние духа! — то не сделает ничего во вред другому, не станет жить за счет себе подобных, не будет опасаться бесцеремонного вмешательства в свой мир. Хозяин на земле, на производстве, равный среди равных, живущий по законам совести и разумной государственности, а не по произволу Угрюм-Бурчеевых, благодетелей и Старших Братьев, этот человек действительно неисчерпаем в желании и умении созидать. Но ведь таким он не появится «ниоткуда», по заклинанию. Его надо растить, сызмальства выявляя в нем Человека и Гражданина. Конечно, здесь и классике найдется дело!

Но при чем тут все-таки, скажете вы, Молчалины и их семейство? Чего стоят эти бледные тени на фоне страшных теней Угрюм-Бурчеевых.

Многое! Они друг друга производят на свет Божий!! Сон разума, считал великий испанский художник Франсиско Гойя, рождает чудовищ. Каждый раз рядом со Старшим Братом оказывается угодливый Младший Брат — врозь не живут. Возьмите любого Фамусова или Крутицкого — и найдете поблизости Молчалина или Глумова, которые хоть и держатся в тени начальственной спины, но тенью не являются. Они «блаженствуют» и «переползают»…

Во многих пророческих сюжетах Салтыкова-Щедрина бессловесные Молчалины, равнодушно и бездумно выполняющие указания сверху и лично ни за что не отвечающие, играют роль безотказных винтиков и отлично смазанных шестеренок. Это они засели во всевозможных департаментах «Государственных Умопомрачений», «Возмездий и Воздаяний», «Преуспеяний и Препон», «Устранения и Порождения Недоразумений» и им подобных (Боже, как близок по сути этот поэтический вздор нашим прозаическим «Дорбумцентр-межстанстроям»!). Это они, притерпевшись и приспособившись ко всему, потеряв разум и всякий стыд, вложили щедрую дань в бюрократизацию и увядание школы, в разработку проектов насилия над природой, в планирование и строительство безликих городов, в укрепление фундамента и всех этажей здания командно-административного руководства экономикой, политикой, культурой. Это они забалтывали новые мысли, оскопляли прогрессивные законы и под флагом благонамеренности выступали против всякой независимости и самостоятельности. И, конечно, они против любых перемен устоявшегося, каким бы оно ни было, ибо, как заметил один из щедринских Молчалиных, для них «всякая перемена — мат!»

Новые поколения Молчалиных, хотя и похожи в главном на приспособленцев, зарисованных Грибоедовым и Лермонтовым, Гоголем и Островским, в процессе эволюции приобрели собственные черты и закрепили родовые качества. Они размножились, объединились, вросли во все сферы жизнедеятельности общества и стали серьезнейшим тормозом на путях его развития. Потому-то один из самых яростных ударов щедринской сатиры направлен именно против них. Молчалины явные и тайные, названные своим именем и безымянные, присутствуют во многих произведениях писателя. Но наиболее полно и сочно их коллективный портрет выписан в эпопее «Господа Молчалины», части которой печатались журналом «Отечественные записки» в 1874–1876 годах, а через два года соединились в отдельном издании под заголовком: «В среде умеренности и аккуратности».

Более пятидесяти лет разделяет «Горе от ума» и «Господ Молчалиных». Как изменились за этот период нравы! То время призывало в герои пылких Чацких, бескорыстно служивших истине и бесстрашно бросавшихся в неравный бой, — это выдвинуло на первый план Молчалиных, которых «и современники, и потомство разумеют под темным наименованием, и другие”». То было время надежд и стремлений, — это принадлежит к. таким «минутам затишья в истории человеческой общественности, когда человеку ничего другого не остается желать, как тишины и безвестности». Молчалины, по мнению писателя, как раз и являются «полнейшими выразителями» современной действительности, которую вполне можно уподобить сумеркам. Только они «сохраняют среди этих сумерек остроту зрения, одни видят и различают» там, где «настоящий, заправский человек не может сделать шага, чтобы не раскроить себе лба».

Что же они различают? Ту «счастливую область умеренности и аккуратности, подсению которой зиждется человеческое благополучие, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блеском апофеоз, но взамен того вполне удовлетворившееся и успокоившееся в самом себе».

Итак, основной — неразменный! — капитал молчалинского клана остается все тем же. Вечная валюта! Вложенная в любое сомнительное предприятие, она всегда давала и дает прекрасный процент: «благополучие, до которого нет дела ни современникам, ни истории» и «свободу от приговоров истории и потомства». Общественная репутация Молчалина, как и прежде, заключена в малом: «ни в чем не замечен», — что означает: «послушлив, благонадежен, исполнителен и, стало быть, может быть пристроен к какому угодно делу». А это уже открывает «целый мир не блестящих, но прочных благополучии… Тут всё: и верный кусок пирога, и благосклонен улыбка „нужного человека”, и спокойный послеобеденный сон, и чувство обеспеченности от риска сломать себе шею…»

Разумеется, Молчалины — «не инициаторы, а только исполнители, но знающие собственных внушений». Они никогда никому не бросят слова участия, но и не вздернут никого «на дыбу». Ежели такое случится и кого-то вздернут, то «ей-Богу, не сами собой!», а по поручению или во исполнение. Вот это — столь знакомое нам всем и доныне оправдание как раз и «спасает их и от завистливых подыскиваний современников, и от строгостей истории. И потому их обеспеченность, солидность и уместность растут по мере того, как умаляется, так сказать, истаивает в них сознательность. „Изба моя с краю, ничего не знаю” — вот девиз каждого Молчалина. И чем ярче горит этот девиз на лбу его, тем прочнее и защищеннее делается его существование». Откройте сегодня любую газету, включите телевизор — и рядом с примерами самоотверженного труда на общее благо вы найдете тьму подтверждений поразительной живучести этого девиза и, стало быть, его носителей.

А что же все-таки «знает» Молчалин, что его беспокоит и волнует, что дорого ему? Точка отсчета всегда и во всем одна: это «маленькое, вечно ноющее я, окрепнувшее в суровой школе угнетения», ставшее «для своего обладателя центром, к которому приурочивается жизнь целой Вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть человечество погрязает в пучине духовной и нравственной нищеты — ни до чего нет дела этому я до тех пор, пока привычная обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты те интересы, которых совокупность составляет область умеренности и аккуратности. Это интересы серенькие, но необыкновенно цепкие. Дешевизна или дороговизна квартир, съестных припасов и других незатейливых жизненных удобств, возможность или невозможность оставаться при однажды принятом образе жизни и привычках — вот обыкновенная их канва. Но в них заключено все внутреннее содержание забитого человека, и потому в его глазах они представляют единственное мерило для оценки великих и малых событий, совершающихся на всемирной арене. Для защиты их неприкосновенности считаются возможными и законными все средства: унижение, злоба, предательство, месть…»

Чувствует ли Молчалин вину перед людьми за столь эгоистическое существование? Вряд ли. Он во всем оправдывает себя, считая свою жизнь чуть ли не подвижнической, ибо должен всего добиваться сам, от всех терпеть: ведь ни от природы, ни от родителей он не получил ничего, кроме животной тяги к благополучию и умения приспосабливаться. Значит, ни на кого не рассчитывая, он принужден сам себе искать точку жизненной, опоры. Он ее и ищет — сообразно идеалам умеренности и аккуратности — и находит в «нужном человеке», в хозяине.

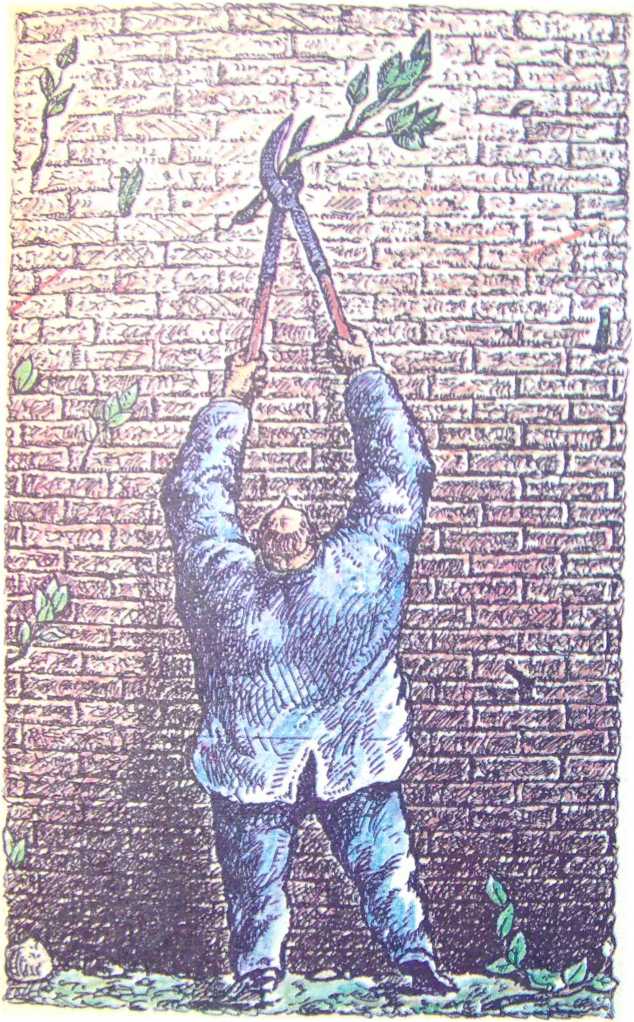

Вы думаете, это легко и доставляет удовольствие? Отнюдь нет — вспомните науку послушания, открытую Алеше Молчалину еще в детстве, его житье-бытье в доме Фамусова. Или взгляните, приглашает читателей Салтыков-Щедрин, как это делается в новые времена. Возможно, вы даже пожалеете бедного Молчалина. Что ж, и взглянем.

Для начала наш герой освобождается от «некоторых признаков, составляющих принадлежность образа и подобия Божия», т. е. от всего индивидуального и необщепринятого, ибо хорошо знает, что будущий хозяин первым делом подозрительно осмотрит его с головы до ног: «нет ли в нем чего, хоть искры какой-нибудь». Не выйдет! «Молчалин уже предвидел этот осмотр и успел наскоро, одним плевком, потушить всю небольшую сумму искр, которыми он обладал… Он в порядке…»

Дальше — труднее. Надо выбрать себе подходящего хозяина, который сам крепко стоит на ногах и от которого следует «ожидать покровительства и наибольшей суммы полезных приспособлений». Здесь, авторитетно свидетельствует писатель, многие Молчалины ошибаются, и будущее их незавидно. Попадется какой-то вертопрах или ненадежный человек — вся наука послушания пойдет насмарку. Потому-то, замечает Щедрин, «чаще случается встречать Молчалиных, малодушно спившихся с круга, небритых, влачащих жалкое существование в вонючих, обшарпанных одеждах, нежели Молчалиных солидных, с тщательно выбритыми, лоснящимися щеками и в чистеньких вицмундирах, пиджаках и поддевках».

Но и тому, кто сделает верную ставку, еще рано надеяться на успех. Надо точно понять «базарные настроения» и предложить будущему повелителю именно то, в чем он нуждается, предстать перед ним таким, какой ему необходим. При этом самое опасное — не разобраться в исторической конъюнктуре, ошибиться в оценке политической подоплеки спроса. Бывает, на рынке в ходу «так называемые либеральные настроения» (Репетилов! Городулин!), которые хоть и привлекательны, н. о в итоге, если не понять их настоящий смысл, всегда затянут в жизненный омут, откуда уже не выплыть. Лучше, гласит молчалинская мудрость, ориентироваться на мнения устоявшиеся, на позиции консервативные и «раз навсегда сказать себе», что нельзя присоединяться к «настроениям скоропреходящим, не стоящим ломаного гроша».

Естественно, чтобы разобраться со всеми этими неизвестными и «угодить в надлежащую точку», требуются — отдадим должное искателю счастья! — «большая опытность и стойкость», «замечательной остроты ум», «труд утомительный, непосильный», «замечательное чутье». Допускается при этом «выбрать разом несколько представителей базарных запросов и всем одинаково угодить». Но сей путь лишь для наиболее способных, ибо «это уже не просто сметка, но пронырство, предательство, почти дипломатия». Не каждый его осилит.

Теперь — новый этап: «приручение обретенного субъекта». Дело сложнейшее, унизительное, чреватое многочисленными издержками, физическими и моральными. Тут уж все идет в ход: терпение, лесть, самобичевание, хитрость… Главное, чтобы оценили: результат усилий вознаградит за все. Состоялось. Наконец, «мало-помалу Молчалин становится в ряды необходимой домашней челяди и делается одним из самых видных членов ее. Перед ним нет ничего заветного, постыдного и скрытного; в его глазах беззастенчиво разоблачаются все ахиллесовы пяты, все душевные убожества. Сколько нужно иметь геройства, чтобы преодолеть тошноты, возбуждаемые видом обнаженного, субъекта”! Сколько самоотверженности — чтобы быть постоянным слушателем его душевных излияний! Но Молчалин все преодолеет, ибо его ни на минуту не покидает идеал умеренности и аккуратности, к которому он изначала стремится!»

На этом, пожалуй, кто-то мог бы и остановиться: он нужен, его ценят. Но настоящий Молчалин — не альтруист. Ведь главная цель — «и награжденья брать, и весело пожить» — еще не достигнута, А потому Молчалин, «предаваясь процессу ежеминутного оглаживания» хозяина, будет выжидать своего часа и со временем — не сомневайтесь! — «нащупает в оглаживаемом, субъекте” такую седлистую впадину, на которую можно, с Божиею помощью, очень ловко засесть. И вот он постепенно, день за днем, начинает поднимать свою ногу, выше, выше… В одно прекрасное утро он уже там, он в седле. Он до мозга костей изучил своего, субъекта”; он дошел, относительно его, до такого ясновидения, что заранее угадывает все его норовы, все душевные непредвиденности. Теперь он может ездить на нем сколько угодно и как угодно направлять его швыряния». Есть, конечно, опасность, что «субъект» вдруг поймет свое положение или кто-то из целой массы Молчалиных, с завистью следящих за успехами сородича, ему шепнет: «А славно-таки Алексей Степаныч вас обучил под седлом-то ходить!» Но Молчалин начеку, он — наездник опытный, хорошо знающий, чем грозит ему падение.

А дальше? Достигнутое надо сохранять, огонь поддерживать. Хозяин требует все новых и новых знаков преданности, желая за свои благодеяния получить сполна. Молчалин же неистощим в стремлении за свою преданность получать новые благодеяния. Ситуация просто классическая, разыгрывается будто по нотам, сочиненным и отшлифованным не одним поколением хозяев и рабов.

«Чем больше поражается обоняние куревом фимиамов, тем больше оно их требует. Чем грубее сегодняшняя лесть, тем грубейшею должна быть лесть завтрашняя. Это бездонный сосуд, который может наполнить только такая неутомимо преданная изобретательность, какою обладает Молчалин.

— Красавец! — восклицает сегодня Молчалин в благоговейном исступлении.

— Будто?

— Полубог!

— Вот тебе двугривенный!

Назавтра этот разговор уже видоизменяется.

— Полубог! — восклицает Молчалин в том же исступлении благоговения,

— Будто?

— Юпитер!

— Вот тебе четвертак!

Сколько нужно двугривенных и четвертаков, чтоб из них составить обеспеченную тарелку щей и кусок пирога!»

Вот теперь, взобравшись на лестницу, ведущую по ступеням умеренности, аккуратности, благонамеренности и благонадежности к вершинам благополучия, Молчалин может чуть передохнуть. Он сделал самую черную работу и должен перед новым восхождением, которое будет длиться долго, до конца дней его, привести себя в порядок: соответственно новому положению приодеться, жениться, обзавестись хозяйством и домом, чтобы выглядеть достойно и солидно. Например, таким, каким встретил его повествователь после нескольких лет разлуки:

«Когда я возвратился в Петербург, Алексей Степаныч служил уже в другом ведомстве, и не по экзекуторской части (т. е. не мелким чиновником, ведавшим хозяйственными делами и следившим за внешним порядком в канцелярии. — П. С.), а в так называемой действующей бюрократии, которая уже признается способною писать отношения, предписания и даже соображения. Очевидно, он свое выстрадал и сумел сделаться настолько необходимым, что ему, преимущественно перед другими, поручались щекотливые дела о выеденном яйце. Он уже не мелькал, как прежде, а как-то неслышно и ловко устремлялся, скользя на камергерский манер по паркету канцелярии. Ему не кричали из-за тридевять земель: Молчалин! но называли Алексеем Степанычем. В самой внешности его произошла выгодная перемена: прежде он был поджар, сутуловат и глядел понурившись; теперь — он нагулял себе изрядное брюшко и голову держал не только прямо, но почти наоборот. Даже в присутствии начальства он не сгибался в три погибели, а только почтительно вытягивал шею, как бы прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жест у него был беспокойный, угловатый, разорванный; теперь — это был жест спокойный, плавный, круглый. Прежде он читал только афиши, и то на тот лишь случай, что, может быть, начальству угодно будет знать, что делается в балетном мире; теперь — он сам сознавался, что от времени до времени почитывает „Сын Отечества”. "Да-с, почитываем-таки!” — прямо говорит он».

А взгляды, устремления — стали другими? Теперь наш герой, обретя некоторую независимость, как это частенько бывает, видимо, может позволить себе кое-что необщепринятое? Хотя бы — в словах?

Шутки шутите, дорогие читатели: небеса бы разверзлись, ежели б Молчалин изменил себе, а внешние превращения хоть как-то затронули б его нутро. Нет, всё на месте: он по-прежнему «в порядке», «без искры», без признаков, «составляющих принадлежность образа и подобия Божия». Хорошо знает свою судьбу, свое место под Солнцем и не собирается выходить за пределы строго очерченного круга. Во всем и везде Молчалин — искренний сторонник исполнения, а не инициативы, подчинения, а не рассуждения, округления, а не обострения. Его с пути не собьешь!

«— Я, мой друг, — поделился он как-то с менее опытным и [менее] знающим правила повествователем, — всю жизнь без рассуждения прожил. Мне покойный Павел Афанасьич (Фамусов — /7. С.) р «аз навсегда сказал: „Ты, Молчалин, ежели захочется тебе рассуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснет Бог и расточатся врази его! — и расточатся!” С тех пор я и не рассуждаю, или, лучше сказать, рассуждаю, но в пределах. Вот изложить что-нибудь, исполнить это мой предел!

— Однако вы — начальник отделения. В этом качестве вы мнения высказываете, заключения сочиняете!

— И все-таки в пределах, мой друг. Коли спросят — я готов. Скромненько, потихоньку да полегоньку — ну, и выскажешься. А так, что называется, зря я с мнениями выскакивать опасаюсь!

— А разве, несмотря на эту осторожность, вас не тревожили?

— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, каким домком обзавёлся… (Чуть ранее тому же собеседнику Молчалин не без невинной гордости и удовольствия заявил: «Пятнадцатый год домовладельцем и прихожанином в своем месте состою… ничего! ни в чем не замечен!» — П. С.)

— Стало быть, вообще-то говоря, рассуждать не возбраняется, но только нужно, чтоб эта способность проявлялась, во-первых, в пределах и, во-вторых, не во вред? Так, что ли?

— Да, мой друг!

— И, стало быть, ежели не умеешь отыскать „пределов” или не можешь отличить, что вредно и что полезно, то…

— То лучше не рассуждать!»

И все-таки, упрочив свое общественное положение и проникнув в тайны спасительной философии угодничества, Молчалины готовы позволить себе одну вольность и вступить в ту область социального бытия, куда до этого входить зарекались: теперь они время от времени, в прямом согласии с веяниями эпохи, могут полиберальничать. Но, конечно, по-своему, по-молчалински.

Кстати, в истории нашего «благородного семейства» подобные примеры уже встречались. Припомните вертлявого Репетилова из «Горя от ума», случайного родителя щедринского пустозвона Балалайкина. Ведь что говорил, какие вещи рассказывал, что за взгляды излагал всем встречным и поперечным — и ничего: никого не напугал, не сверг, даже не обидел. Правда, по версии. Щедрина, бдительный Загорецкий написал-таки на него донос, который был признан «неосновательным», за что общество «презрило» клеветника. Знай, мол, наших, не путай с чужими, это тебе не Чацкий! Не забудьте и вездесущего Городулина из комедии «На всякого мудрела довольно простоты», который охотно произносил обличительные речи против «стариков» и мирно уживался с ними, причисляя себя и их к обществу «честных людей». А незабвенный Булгарин, с поразительной ловкостью облекавший свои охранительные речи в яркую либеральную упаковку?.. Нет, не волнуйтесь, у новых Молчалиных школа хорошая, они и здесь следуют за авторитетами, пристраиваясь к любым общественным веяниям.

Таков, к примеру, тезка Алексея Степаныча — Молчалин 2-й, журналист, издатель либеральной газеты «Чего изволите?». Он не столь опытен, как его старший коллега, а потому и чувствует себя на избранном поприще не так уверенно: «День и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, а кому в мысль и в какую мысль — и сам того не ведает». Да и биография у Молчалина 2-го попроще. Воспитывался в военно-учебном заведении, там «вкус к правописанию получил», а в литературу поступил недавно — «как волю-то объявили». Прежде «табачную лавку содержал, накопил деньжонок да и всадил их в газету». Что ж, навык приходит с годами, добывается, как мы знаем, изнурительным трудом, «не просто сметкой, но пронырством, предательством, почти дипломатией».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК