Повествовательные метели Пушкина (О «Капитанской дочке»)[*]

Повествовательные метели Пушкина

(О «Капитанской дочке»)[*]

Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.

М. Цветаева

«В моей „Капитанской дочке“ не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю „Капитанская дочка“, а думаю: „Пугачев“»[546]. Марина Цветаева, написавшая эти строки, пожалуй, чуть ли не внимательней всех прочла роман: через сто лет после его создания она почувствовала, что банальная романтическая история, в честь которой он получил свое название, — обманка. Талант и интуиция истинного поэта помогли ей проникнуть в то металитературное пространство, где сконцентрирована новизна этого романа Пушкина — «ее Пушкина». Ведь в эссе Цветаевой «Пушкин и Пугачев», которое было напечатано в 1937 году во втором номере журнала «Русские записки», речь идет как раз о самом необычном в «Капитанской дочке» — а именно об эксперименте с повествовательными техниками и границами жанров. Цветаева поняла, что настоящий смысл романа заключается как раз в этом эксперименте, но в то же время он выходит далеко за рамки стернианской игры, представленной в «Тристраме Шенди», включает в себя также глубокие рассуждения о смысле истории и о роли человека в ней, о природе власти и о захвате власти, — все эти вопросы волновали Пушкина в момент написания «Капитанской дочки», но не обсуждаются в его тексте. Потому что у литературы свои хитрости, и Пушкин в романе умудрился всех обвести вокруг пальца: «Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане; потому и семилетним детям давали, что думали — классическое. А классическое оказалось — магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.

В „классиков“ не влюбляются» (385).

Поэтому будет совсем не лишним для начала обратиться к цветаевскому прочтению «Капитанской дочки» — очень пристрастному, но при этом и очень точному.

Роман о Вожатом: проблема жанра

Итак, у истоков всего стоит детская любовь к Пугачеву, благодаря которой юная героиня Цветаевой сразу понимает, что именно он здесь главный герой и что он прежде всего литературный герой, а уж потом исторический персонаж. А еще «Пугачев» — это слово, звучание которого имеет собственную силу, действует само по себе (есть такие «самознаки и самосмыслы», как пишет Цветаева). «Вожатый» для нее — такое слово, и именно с разговора об этой главе, действие которой разворачивается в метель, она начинает эссе[547]: «Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим. <…> Таким словом в моей жизни было и осталось — Вожатый». И Цветаева добавляет: «Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили: „Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?“ — я бы сразу ответила: „Вожатый“. И сейчас вся „Капитанская дочка“ для меня есть то и называется — так» (368).

Заметим, что, перечисляя героев романа, Цветаева не только называет Савельичараньше Гринева, но еще и не упоминает самой капитанской дочки, этой, как она пишет, «дуры Маши», в честь которой назван роман, забыв также назвать и ее семью. Цветаевское прочтение «Капитанской дочки» — без дочки и без капитана — полностью сфокусировано на Пугачеве, в которого лирическая героиня Цветаевой сразу влюбляется, уже в том облике «самозваного отца», в каком он является Гриневу во сне во время метели. Она убеждает Гринева подойти под благословение Самозванца, больше того — любить его, как она сама. «Да иди же, иди, иди! Люби! Люби!», и добавляет: «и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) — что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам тебе давать лапу, а ты бы этой лапы — не принял» (369). Перечитывая роман, Цветаева каждый раз боится, что Гринев Пугачеву вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, «послушает дурака Савельича, а не себя» и не ее, читательницу.

После встречи с Вожатым Цветаева с неохотой преодолевает текстовое расстояние до следующей встречи (а будучи сама поэтом, она отлично знает, что все написанное так или иначе представляет собой метафору процесса письма):

Потом, как известно, Вожатый пропадает — так подземная река уходит под землю. А с ним пропадал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти — без Вожатого (как — в том же детстве, на больших — прогулках — без воды) — в совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина и не только не нужном, а презренном — Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».

(370)

Ничто: ни дуэль, ни любовное объяснение Гринева с Машей — не затмевает для Цветаевой черной бороды Пугачева. Она не понимает, «как может Гринев любить Марью Ивановну, а Марья Ивановна — Гринева, когда есть — Пугачев?». И хотя она уже знает продолжение, она каждый раз радуется тому, что отец запрещает Гриневу жениться, представляя себе, что он «опять по дороге встретит — Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и умрет с ним на лобном месте». А Маше придется выйти за Швабрина — «и так ей и надо» (370).

Она не сомневается, что Пугачев — злодей, но его смягчает чувство благодарности. Он казнит людей, но он и должен казнить, «потому, что он был волк и вор», но при этом сохраняет жизнь Гриневу, который не поцеловал ему руки, «помиловал — за заячий тулуп». «Благодарность злодея» (371). Ведь он не нарушает свое слово, и это главное для ребенка-Цветаевой. Дети-то не ненавидят людоедов и Бабу-Ягу в сказках: они их просто боятся. Так и с Пугачевым: он ведь никому не обещал быть хорошим:

За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот — не обещав, обратное обещав, хорошим — оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось — добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.

(372)

Дальше Цветаева задается вопросом, как же Гринев мог не узнать Пугачева во время осады крепости, если сама она узнала его немедленно. «И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было — после того сна — те черные веселые глаза — забыть?» (372). Дальше она переходит к встрече в избе самозванца, задумываясь о том, почему тот позвал в круг «своих» именно Гринева, а не кого-то из перебежчиков. Она сравнивает это с любовью волка к ягненку и вспоминает, не было ли такой сказки. Когда Пугачев приглашает Гринева за стол, «благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана» (372) тем, что самозванец даровал дворянину жизнь при штурме крепости (ведь в сказках случай два раза не выпадает). Итак, речь идет о «чистом влечении сердца, любви во всей ее чистоте» (373). О любви, которая освещает весь, как пишет Цветаева, «бессмертный диалог» — когда Пугачев предлагает Гриневу служить ему или, по крайней мере, не служить против него, а Гринев отвечает, что не может: ему мешает Долг. За этот диалог, замечает Цветаева, она отдала бы все диалоги Достоевского.

Она подробно описывает отношения между Пугачевым и Гриневым, которые понимает как любовь; тут и множество даров от самозванца дворянскому сыну: дарованная ему жизнь, прощение, несмотря на то, что тот отказывается целовать ему руку, и еще одно, потом, когда Гринев признает, что солгал ему о Маше, и предложение служить в его войске, и то, что Пугачев постоянно Гриневу подмигивает, и его последний, во время казни, кивок головы, и даже — дар отцовской любви (он объясняет и все остальные). Этот дар надо рассматривать в контексте «пугачевской мечты об отцовстве всея России». Все это, считает Цветаева, — проявления любви. Сам Пушкин зачарован своим героем. Когда Гринев говорит, что, сидя за столом с Пугачевым, он был охвачен «пиитическим ужасом» (377), очевидно, что речь здесь на самом деле о Пушкине, о его отношении к герою, которое Цветаева называет «чара». Этим объясняется и неправдоподобно быстрое взросление Гринева, и его превращение в поэта: ведь он совсем недавно «только и делал, что голубей гонял» (378), а в доме его отца, кроме «Придворного календаря», никаких книг не было.

Цветаева считает, что с появлением Пугачева Гринев превращается в Пушкина:

Шестнадцатилетний Гринев судит и действует, как тридцатишестилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя. <…> Он так занят Пугачевым и собой, что даже забывает post factum постарить Гринева, и получается, что Гринев на два года моложе своей Маши, которой — восемнадцать лет! Между Гриневым — дома и Гриневым — на военном совете — три месяца времени, а на самом деле, по крайней мере, десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши — наивность: любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров! Пушкин забыл, что Гринев — ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.

(378)

С первой и до последней встречи Гринев и Пушкин зачарованы Пугачевым. Да и Цветаева тоже: она заканчивает эту часть эссе утверждением, что конец романа ей не интересен, то есть все, что происходит после появления Екатерины, которая не вызывает у нее ни малейшей симпатии: «Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета» (382–383); «На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой» (382).

Оставив в стороне эмоциональное отношение к персонажам, а также изменения в интерпретации истории, к которым приводит такой образ Екатерины, обратим внимание на те весьма конкретные представления о структуре и жанре произведения, которые предлагает цветаевский взгляд:

Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!

<…>

Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».

Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается — кивком Пугачева с плахи. Дальше уже — дела Гриневские.

Дело Гринева — жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.

Мое дело — вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.

(383)

Тут Цветаева очень кстати замечает, что такой образ Пугачева — дань Пушкина романтизму его эпохи. И она имеет в виду не романтическую первую любовь, а именно романтизм той самой любви к Пугачеву. Так Пушкин обманул читателя (но не Цветаеву).

Заметим, что в своем прочтении «Капитанской дочки» Цветаева говорит прежде всего о литературе. Но ведь и сам Пушкин говорит о литературе. Взгляд Цветаевой по мере развития ее эссе все больше смещается к этому металитературному уровню пушкинского текста. И выводы, которые предполагает такой подход, позволяют ответить на вопрос, о чем же на самом деле хочет сказать Пушкин. Конечно, о любви, о войне и о прочих обычных вещах, о которых принято говорить в романах, но, помимо всего прочего, они становятся предлогом, чтобы обратиться к вопросам чисто литературным. И прежде всего к вопросу литературного жанра, который определяется ролью, отводимой в тексте разным персонажам.

Если бы главной героиней, как это следует из названия, была «бледная» Маша, перед нами оказалась бы просто романтическая история двух голубков, которым мешает злодей Швабрин, и самая что ни на есть традиционность этой истории определялась бы уже упоминанием о бледности героини.

Если решить, что главным героем является Гринев, текст мог восприниматься как роман воспитания, инициации, а если учесть и роль капитана Миронова, — роман о войне, украшенный несколькими живописными персонажами, такими, как капитанша и Савельич.

Сосредоточившись на истории пугачевского бунта, можно было решить, что «Капитанская дочка» исторический роман. Но и этого не случается, ведь в развитии фабулы не обнаруживается почти никакого соответствия исторической правде (а это обязательное свойство названного жанра). Итак, очевидного ответа на вопрос о жанре этого текста нет. В эссе поднимается также вопрос о значащей композиции «Капитанской дочки» и о построении ее повествовательной структуры. Весьма значимо то, что Цветаева уделяет столь существенную роль первому появлению в метели персонажа, который потом окажется главным героем. Выясняется, что метель — не только привычный топос русской литературы, у нее имеется и метанарративная функция — быть местом всякого рода путаницы: в жанрах, структуре, времени или на повествовательном уровне. Для примера обратимся ненадолго к другой повествовательной метели, а потом вернемся к роману — как его называет Цветаева — «Вожатый».

Об одной повествовательной метели («Метель»)

Читатель «Метели» не может не удивляться ее неожиданному финалу — повесть кончается несколькими фразами героини, Марьи Гавриловны, обращенными к тому, кто, сам того не подозревая, оказывается ее мужем («так это были вы! И вы не узнаете меня?»), и этому мужу ничего не остается, как побледнеть и пасть к ее ногам в окружении полных значения многоточий («Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…»[548]). Для читательского удивления есть несколько причин. Первая из них, конечно, относится к повествовательному уровню: полной неправдоподобности такой цепочки событий и каждого по отдельности, а также резкости концовки. Вторую причину следует искать на метанарративном уровне, в запутанности повествования, которая характеризует всю композицию повести. Ведь отсутствие настоящей концовки — лишь самое ощутимое проявление этой запутанности, которая вообще-то заставляет задуматься о том, что же является настоящим сюжетом этого текста. И мы увидим, что, как и в некоторых других произведениях Пушкина, мы имеем дело с примером рефлексивного письма и пародии на определенный жанр.

На первый взгляд кажется, что читателю предлагают классическую историю любви, в которой строжайшим образом соблюдаются все правила подобных романтических историй. На одной страничке нам сообщают сведения, необходимые для такого повествования: время (1811 год) и место действия (Ненарадово), ключевые персонажи (главная героиня — Марья Гавриловна) и ситуация (она влюблена). Эта краткость, свойственная Пушкину, выглядит здесь совершенно естественной и начинает удивлять лишь потом, когда читатель замечает, что повествование становится еще более лаконичным, а главное, весьма ироническим в те моменты, когда описываются чувства героев. А без подобных описаний никак не может обходиться текст этого типа (заключительная сцена, если ее рассматривать под таким углом зрения, выглядит особенно иронической). Но и это еще не все: если внимательно прочесть первые строки, мы заметим, что Пушкин тщательно наблюдает за тем, что же у него получается, и его ирония распространяется в том числе и на выбранный им тип повествования. Он сразу показывает, что намерен строго следовать устоявшимся правилам жанра. Можно сказать, что существенная часть текста является комментарием к самому себе.

Ситуация, описанная на первой странице, позволяет тут же догадаться о том, что последует дальше: Марья Гавриловна — красивая и юная героиня любовной истории, которую нам собираются рассказать. Мы сразу узнаём, что она «бледная» (как и «капитанская дочка»), и, учитывая последовательность эпитетов, в которой возникает это прилагательное («стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу») (102), читатель, рефлекторно, как собака Павлова, незамедлительно должен услышать: «романтическая» — и именно таков на самом деле единственный смысл этого слова. В предыстории описание событий, следующих друг за другом, выглядит почти механическим. Складывается впечатление, что жанр жестко диктует свои законы и автору остается лишь подчиняться им. Все события совершенно такие, каким положено происходить в любовных романах, естественно французских, вроде тех, что читает Татьяна в «Онегине». Это подчеркивает и следующая фраза повествователя: «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» (102). Дальше оговаривается невысокое социальное положение, которое занимает «бедный армейский прапорщик» Владимир: о нем мы узнаём, что «само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию» (103). В завязке тоже нет ничего удивительного: родители девушки запрещают ей общаться с ним. Продолжение возникает автоматически: придется нарушить запрет. Этот автоматизм повествования все время подчеркивается: «…они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения…» (103), имеется в виду нарушение родительского запрета. Повествователь добавляет: «Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась воображению Марьи Гавриловны» (103). Когда Владимир пишет к Марье Гавриловне, он предлагает ей сценарий, которому, собственно, и нет альтернатив: венчаться тайно, а потом броситься к ногам родителей, «которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: Дети! Придите в наши объятия» (103). Так с помощью разных вводных конструкций («следственно», «само по себе разумеется», «что весьма естественно», «конечно», «непременно») нам дают понять, что история, которая рассказывается, не так уж оригинальна. В этих нескольких строчках Пушкин шесть раз подчеркивает автоматизм развития событий. Он совершенно очевидно играет с читательскими ожиданиями, а это отчетливо новаторский прием, который сначала встречается у Стерна, потом у модернистов, а потом и у постмодернистов. Все это находится в контексте однозначно иронического дискурса. Ирония относится не только к содержимому повествования и его персонажам, но и к формальным особенностям выбранного жанра. Читатель сразу понимает, что перед ним не трагедия, как, например, «Ромео и Джульетта», которая начинается с подобной завязки. Поэтому он ожидает чего-то другого, и это другое вполне предсказуемо: тем или иным способом, преодолев череду препятствий и пройдя через разные приключения, любовники снова окажутся вместе и будут наконец счастливы, а мы вместе с ними. Однако все происходит совсем не так: герои расстаются — и больше не находят друг друга. Ситуация даже более странная: у повести действительно оказывается счастливый конец, встреча героев происходит, только это не те герои. Смерть Владимира вполне могла бы превратить повесть в трагедию. Тогда Марье Гавриловне полагалось бы стать еще более бледной и в конце концов умереть. Но ничего подобного: она довольно быстро оправляется от горя и даже снова влюбляется. Тут нам вспоминается героиня «Руслана и Людмилы», которая оказывается недостаточно огорченной разлукой с Русланом, чтобы броситься в бурный поток, как ей хотелось поначалу. Потом все оборачивается еще прозаичней: она было решает, что вдали от милого ей и еда ни к чему, но потом, сев за накрытый стол, она «подумала — и стала кушать». В «Метели» же, благодаря довольно неправдоподобному сюжетному ходу, повесть все-таки заканчивается хорошо — и Бог с ним, с Владимиром.

Что же способствовало такой развязке? Ответ нам дает заглавие: метель. Для начала заметим, что ее описание занимает непропорционально большое место в повести (1/5 часть текста), а между тем общий стиль здесь — это короткие фразы (подлежащее-сказуемое-дополнение, более длинные встречаются лишь изредка), в которых излагается только суть дела, а все, о чем должно было бы говориться в повествовании того типа, к которому читатель готовится в начале, вообще остается за скобками. Мало того: в тексте дается целых три описания метели, она показана с точки зрения трех главных героев — Марьи Гавриловны, Владимира и Бурмина. Метель оказывается структурной основой повести и причиной всех перипетий, которые случаются с героями. В классическом повествовании такого жанра эти функции должен был бы выполнять еще один персонаж — конечно отрицательный, — именно ему полагалось бы препятствовать счастью двух наших героев (и по логике вещей, герои к концу повести должны преодолеть это препятствие). Действительно, третий персонаж есть: Бурмин. Но он не выполняет роли, заданной жанром повествования, а вместо этого становится одним из двух протагонистов второй истории, заменяя Владимира, которого как раз поглотила метель (а затем — историческая метель 1812 года). Итак, сюжет пушкинской повести — не просто история двух несчастных любовников, которая составляет «первый» уровень текста. Это еще и рассказ о том, какие повествовательные замены возможны в установленных жанровых рамках. Пушкин как будто говорит: взгляните-ка, что можно сделать, если добавить к сюжету метель.

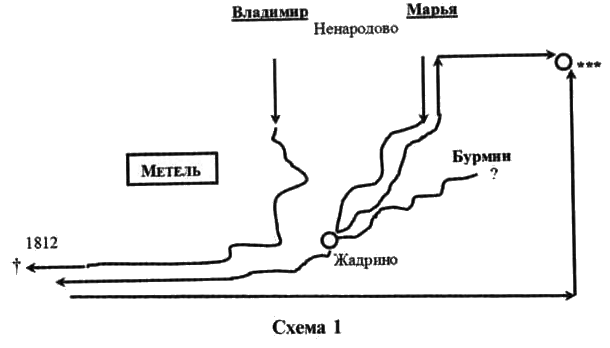

Итак, в авторском отношении к героям, конечно, присутствует ирония (впрочем, довольно добродушная), но есть и другой тип иронии, более острой, и ее объектом является само повествование. Географическое пространство, разделяющее героев (ведь дело происходит зимой, и они планируют встретиться в определенном месте), становится метафорой пространства повествования. Метель спутывает все пространственные и временные рамки, изменение которых собственно и составляет сюжет любого повествования, и в результате возникают самые невероятные ситуации, например эффектное выталкивание одного из главных героев за пределы повествовательного пространства. Когда метель кончается, мы оказываемся уже в новом повествовательном пространстве, где возникает новая история любви, и эту историю можно было бы рассказать, даже если б первой вообще не было (ведь Владимир так и не попал в церковь, где происходят события, ставшие завязкой второй истории). Обратим внимание, что место, где развивается действие второй части повести, в отличие от первой, — крайне неопределенно: это ***ское поместье в *** губернии, куда Марья Гавриловна с матерью переезжают после смерти отца девушки. Крайне необычная структура повести изображена на схеме 1.

Очень интересно следить за тем, как Пушкин разламывает все шаблоны, свойственные жанру, в рамки которого, как кажется сначала, он собирается втиснуть свою повесть. Этот жанр предполагает довольно жесткую конструкцию: экспозиция —> завязка (запретная любовь) —> препятствия и приключения —> развязка (обычно счастливый конец). Начиная с экспозиции, Пушкин явно дает понять, что следует этой схеме, а когда читатель добирается до этапа приключений, автор ломает всю постройку. Он избавляется от героя, переселяет героиню и переходит к новой экспозиции: добавляет нового героя, и это приводит к такой развязке, которой никак не могла бы закончиться первая часть (и даже никаких препятствий преодолевать не пришлось). Уже через несколько страниц от заявленного в начале жанра не остается вообще ничего. Дочитав «Метель», читатель поневоле удивится: и внезапной концовке (что у Пушкина вообще-то встречается нередко), и тому, что рассказанная история вообще ни на что не похожа. В этом тексте, как и во многих других, Пушкин прежде всего говорит о литературе, и именно в этом его новаторство.

Но это еще не все. Пушкин пародирует не только набор стандартных элементов, имеющихся в распоряжении писателя, но еще и некоторые конкретные произведения. Это подтверждает некогда блестяще аргументированный Тыняновым тезис о том, что литературный процесс больше похож не на систему взаимовлияний, а на непрерывную борьбу — вечный диалог «архаистов» и «новаторов». К примеру, «Метель» вступает в пародийный диалог с балладой Жуковского «Светлана» (1808–1812), из которой взяты эпиграфы к пушкинской повести. Известно, что эта знаменитая баллада, вольное переложение «Леноры» Г. А. Бюргера, вызвала живой отклик в литературных кругах, и ее считали существенным шагом к обновлению русской поэзии. Пушкин, таким образом, обращается к одному из ключевых текстов того времени (заметим, что и в «Евгении Онегине» он цитирует «Светлану» трижды).

Баллада начинается знаменитым: «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали»[549]. Одна из них, Светлана, в гадании не участвует. Она тоскует по жениху:

Милый друг далёко;

Мне судьбина умереть

В грусти одинокой.

Год промчался — вести нет;

Он ко мне не пишет.

(292)

Светлана перед зеркалом вызывает жениха, и тот появляется. Он зовет ее в церковь:

Едем! Поп уж в церкви ждет

С дьяконом, дьячками;

Хор венчальну песнь поет;

Храм блестит свечами.

(293)

И вот — едут, бушует вьюга, кони идут с трудом. Приезжают в церковь — там стоит гроб, священник служит за упокой. Жених молчит. «Ворон каркает: Печаль!» — эту строку Пушкин берет эпиграфом. Кони выносят Светлану к избушке. Кони, сани и жених вмиг пропадают. Светлана заходит в избушку и видит… гроб. Она молится перед иконой. Вьюга стихает. Тут начинает шевелиться мертвец в гробу — жених Светланы. Тут девушка просыпается и думает, что же может значить этот сон. Она слышит звон колокольчика, сани: приехал жених.

Заметим, что в пушкинской повести, с одной стороны, возникают ситуации, напоминающие балладу, а с другой, о них рассказывается совсем по-иному. Как ему свойственно, Пушкин рассказывает совершенно новую историю на основе известного сюжета или, по крайней мере, на основе ситуаций, которые наводят читателя на вполне определенные ассоциации. В балладе Жуковского метель — аллегорическое и романтическое воплощение страхов Светланы: она приходит во сне и подчеркивает смятение девушки. А у Пушкина тут никакого романтизма нет: метель становится метафорой тех смещений по отношению к стандартному ходу повествования, которые создает Пушкин, и, собственно, средством для этих смещений. В метели как будто прячется чертик, который строит свои козни.

За литературными играми всегда стоит некоторая бесовщинка, и сам Пушкин показывает это в стихотворении «Бесы» (1830): «Сбились мы. Что делать нам! / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам»[550]. Между прочим, это стихотворение, написанное приблизительно в то же время, что и «Метель», и перекликающееся с событиями из второй главы «Капитанской дочки» — той самой, которая служит исходной точкой для пламенной цветаевской интерпретации, — это стихотворение переведено на французский, и замечательно неточно, самой Цветаевой[551]. Но вернемся к «Вожатому», к его второй главе, которая стала местом встречи двух великих новаторов, и к тому веселому и немного «бесовскому» обману, без которого не было бы литературы.

Биографическая и историческая метель в симметричной структуре

В истории «Капитанской дочки» обман начинается еще до того, как Пушкин берется за перо: в августе 1833 года поэт просит у Николая I разрешения отправиться в Оренбургскую и Казанскую губернии для работы в архивах. Он говорит, что там должны разворачиваться события его будущего романа, и дает понять, что его интересует генерал Суворов (тот самый, который посадил Пугачева в клетку в Симбирске). Тема, которая занимает его на самом деле, — собственно восстание Пугачева — еще слишком свежа и относится к числу запретных, хотя потом этот запрет Екатерины будет отменен Александром I.

Результатом этой работы стало сначала историческое произведение «История Пугачевского бунта» (1834) — причем слово «бунт» было добавлено Николаем, — а уже потом литературное произведение: роман «Капитанская дочка» (1836). Различия между Пугачевым из «Истории Пугачевского бунта» и персонажем романа уже изучены, и мы не будем сравнивать их заново. Первый Пугачев — жестокий и опасный человек, второй — его противоположность, и даже роль злодея, которую он непременно должен был играть в историческом тексте николаевской эпохи, Пушкин передал другому герою. На эти хронологические обстоятельства, как и на смену точки зрения, обращает внимание Цветаева: она задается вопросом о том, как Пушкин мог написать такой роман после своего исторического исследования, то есть уже зная настоящие исторические обстоятельства («как Пушкин своего Пугачева написал — зная?») (392). Если бы все происходило наоборот, это можно было бы понять: «Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом — узнал». Но нет: он сначала показал Пугачева-чудовище, а потом его преобразил. Объяснение здесь вполне возможно, только это будет объяснение поэта:

Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: «Да, знаю, знаю все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание — свое. Я лучше знаю».

(392)

В этом и есть «обман». И в этом же — «поэтическая вольность». «Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева. „Историю Пугачевского бунта“ он писал для других, „Капитанскую дочку“ — для себя» (392). В своем историческом труде Пушкин показал нам Пугачева, а в романе он нам его внушил. «И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали „Историю Пугачевского бунта“, как только в метельной мгле „Капитанской дочки“ чернеется незнакомый предмет — мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви — весь наш дурной опыт с любовью» (394).

Итак, мы снова возвращаемся к метели, где «в поле бес нас водит, видно», к обману, который, если приглядеться внимательно, открывает нам более важную истину, потому что это — истина поэзии, свободной от ограничений реалистического повествования. Можно только согласиться с Цветаевой, когда она говорит: «Был Пушкин — поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в „классической“ прозе „Капитанской дочки“» (396). Попробуем понять, как работает этот обман. В романе явно выделяются два центра повествования, что уже не вполне традиционно: с одной стороны, это довольно наивная история любви Гринева, рассказанная как история романтическая (и почти забавная: мы чувствуем пушкинскую иронию, присутствие которой наблюдали в «Метели» и в других текстах), а второй центр повествования — восстание Пугачева. Эти темы, конечно, переплетаются, но главное внимание мало-помалу фокусируется на второй, и скоро становится ясно, что именно Пугачев — главный герой романа, и это пародийно разрушает смысл заглавия, которое указывает только на один из двух повествовательных центров, да к тому же отсылает к самому невыразительному и обыкновенному персонажу в книге.

Роман, начиная с заглавия, пронизан автореференциальными отсылками, мыслями об устройстве литературы, а также иронией, механизм действия которой, кстати, довольно многогранен. Легкая ирония повзрослевшего Гринева по отношению к себе-подростку переплетается местами с авторской иронией по отношению к его молодому персонажу и к тому набору элементов, из которых складывается его повествование. Маша, а вместе с ней и все приемы, традиционно используемые в романтических историях, с героиней, которая всегда «чрезвычайно бледна», — естественным образом оказываются первыми жертвами этой иронии. Единственным, о ком Пушкин пишет без иронии, в конце концов остается главный герой. Он появляется из ниоткуда и, как мы видим по ходу чтения, завладевает не только крепостью: под него подстраивается все устройство пушкинского романа, что серьезно меняет его характер. Метель оказывается причиной сразу трех метаморфоз: одна касается биографии, другая — исторической стороны дела и третья — повествования. Именно из метели появляется главный герой, четыре эпизода с участием которого задают структуру романа и меняют жанр, имплицитно заявленный в заглавии. История Маши и Гринева разделяется на две части и в результате оказывается рамкой истории Гринева и Пугачева. Возникает целая система симметричных пар: например, два доноса Швабрина, один в первой части, когда он выдал Гринева Пугачеву, другой — во второй, когда он донес на него в Следственную комиссию; два появления Зурина; два военных совета и т. п. Есть и менее заметные симметричные структуры — например, симметрично расположенные фразы, скажем те, что произносит попадья: в первый раз — о том, что Швабрин не сказал Пугачеву, кто такая Маша («однако не выдал, спасибо ему и за то»; 470), а вторая — когда Пугачев сохранил жизнь Гриневу («Как это он вас не укокошил? Добро! Спасибо злодею и за то»; 514).

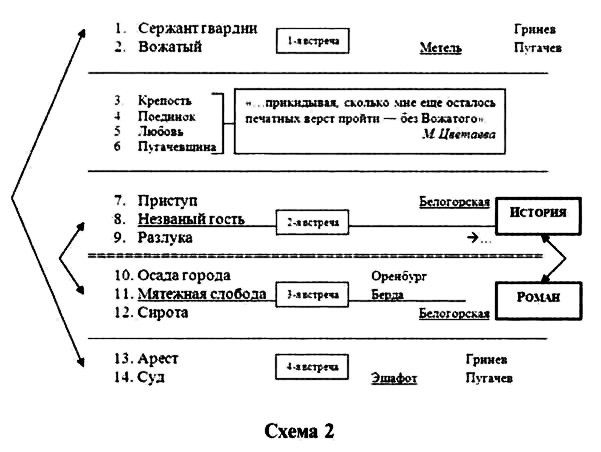

Вернемся еще раз к нашим четырем встречам (под встречами мы понимаем такие моменты, когда возникает прямой контакт между персонажами, а не просто те, где они одновременно появляются в повествовании). Структурный анализ показывает, что две самые важные встречи происходят непосредственно в центре романа:

1) Глава II («Вожатый»). Первая встреча в метель. Мы еще не знаем, кто это — некий загадочный, хотя, скорее, положительный персонаж: он спасает Гринева, который скрепляет их союз, пожаловав ему заячий тулуп и стакан вина, и за то будет вознагражден многократно. Цветаева, как мы видели, называет его «волком, полюбившим ягненка». Мы еще вернемся к этой теме дальше.

2) Глава VIII («Незваный гость»). Вторая встреча — во время взятия Белогорской крепости. Пугачев, которого Гринев узнаёт не сразу и только благодаря Савельичу, теперь появляется в облике жестокого вождя из исторических хроник. Но он все помнит и умеет быть великодушным, поэтому освобождает Гринева. После странного и более чем демократичного военного совета происходит один из главных диалогов — Пугачев зовет Гринева к себе на службу, а тот отказывается, и тогда Пугачев его спрашивает: «А коли отпущу, так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» (476). Ответ Гринева замечателен: он не может дать такого обещания, и дело тут не в чувстве долга, а в том, что он не волен в своем выборе («Сам знаешь, не моя воля»; 477).

3) Главы XI–XII («Мятежная слобода», «Сирота»). Третья встреча в Бердской слободе, во время осады Оренбурга. Пугачев в ней являет собой образец справедливости: он помогает Гриневу спасти свою возлюбленную, которую Швабрин держит в Белогорской крепости. Что касается перемещения персонажей в пространстве, можно заметить, что, во-первых, на этот раз Гринев приходит к Пугачеву, а не наоборот, а во-вторых, возвращение в крепость замыкает географическое кольцо, и это усиливает симметрию, о которой мы говорили, и подчеркивает композиционный центр романа. В этом месте Пугачев все больше становится человеком (а значит, меньше и меньше — волком), до такой степени, что его начинают интересовать разговоры о нем в Оренбурге (506). Эта трогательная сцена напоминает то место в «Борисе Годунове», где Лжедмитрий спрашивает у пленника, ждут ли его, Лжедмитрия, в Москве и что там о нем думают[552]. В этом диалоге Пугачев воспринимается как трагическая фигура. Он говорит о несчастливой судьбе самозванца, о своем одиночестве, уверен, что обречен, что соратники продадут его при первой неудаче… Но каяться уже поздно. Пугачев рассказывает калмыцкую сказку о вороне, который живет триста лет, потому что питается мертвечиной, и об орле, который живет только тридцать три (!) года, но, попробовав палую лошадь, заключает: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью» (508). Пугачев тяготеет к размаху, и Пушкин дарует ему этот размах. Именно во время этой сцены из уст Пугачева звучит как будто симметричный отголосок слов Гринева «не моя воля»: «Улица моя тесна; воли мне мало» (507).

В следующей главе Пугачев, про которого уже понятно, что ему скоро придет конец, становится, по сути, «посаженым отцом» Гринева (как в том сне, тоже связанном с сиротством, — а слово «сирота», отнесенное, правда, уже к Маше, как раз стало названием этой главы). Когда Гринев рассказывает Пугачеву о своей любви, тот говорит: «Да мы тебя женим» (503); он предлагает Гриневу чуть ли не усыновить его, что столь же сомнительно, как и его притязания на российский трон: «Пожалуй, я буду посаженым отцом» (512). Это тот самый отец, который привиделся Гриневу во сне во время метели, но здесь он откладывает в сторону топор бунтаря и собирается женить влюбленных. Глава заканчивается сценой расставания: «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» (516).

4) Глава XIV («Суд»), Четвертая встреча происходит мельком, она кратко упомянута «издателем» записок Гринева: перед самой казнью и всего-то один обмен взглядами.

Итак, Пугачев сначала был бродягой, которого застала врасплох метель, потом — ужасным бунтовщиком и самозванцем, но постепенно он покидает исторический план повествования и переходит в романный, тот, в котором развивается романтическая история любви. Он и сам становится романным персонажем; это перевоплощение происходит у нас на глазах и подчеркивается структурой романа. И в этой своей новой роли он уже не тот кровавый и жестокий вожак, которого Пушкин описал в «Истории Пугачевского бунта». Что еще более удивительно, роль «злодея» теперь переходит к дважды предателю Швабрину. Пушкин защищает своего героя вплоть до впадания в антиисторизм (вот она, поэтическая вольность). Во второй главе «Истории Пугачевского бунта» Пушкин приводит самые кошмарные подробности: Пугачев велит казнить коменданта крепости Харлова, у которого глаз, вышибленный копьем, висел на щеке; с коменданта другой крепости Елагина содрали кожу, злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Вместе с тем казнь в «Капитанской дочке» описана довольно мягко. Пушкин кардинально переставляет акценты: в этой же второй главе «Истории Пугачевского бунта» есть эпизод, похожий на сюжет романа. Пугачев убил жену Елагина, захватил его дочь, Елизавету Харлову (муж которой тоже погиб во время этих событий), и взял ее к себе в наложницы, пообещав пощадить ее семилетнего брата. В «Капитанской дочке» подобный омерзительный поступок совершает Швабрин. В десятой главе Маша пишет Гриневу, что Швабрин принуждает ее выйти за него замуж, иначе «то же будет, что с Лизаветой Харловой» (492). В итоге в «Капитанской дочке» Пушкин делает Пугачева, наоборот, защитником Маши!

Так постепенно происходит смешение двух сюжетных линий: исторической и романтической. Мы можем проанализировать эпизоды, из которых складывается параллельное развитие Пугачева и Гринева. Ведь по сути, пушкинский роман — это история взросления Гринева, которое происходит благодаря метели и всему, что она в романе символизирует, — например, потере временных и пространственных ориентиров[553]. Ведь именно во время метели Гринев видит сон, в котором происходит пересмотр его сыновнего статуса и впервые намечаются те особенные отношения, которые свяжут его с Пугачевым (хотя он, конечно, всего этого не осознает), — с этого момента наши два персонажа параллельно изменяются. При каждой новой встрече оба они оказываются уже не такими, как раньше, и эти перемены задают трансформацию самого устройства романа. Чтобы описать, как это происходит, вернемся к четырем уже упомянутым встречам:

1) Во время первой встречи Пугачев остается загадкой: он — только «вожатый» в метели, где все нечетко. Это человек, который ведет за собой других. «Петруша» в этот момент еще просто дитя, он стремится доказать своему «дядьке», что он уже взрослый («…я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок»; 403). Это биографический план повествования. И мы ожидаем, что перед нами роман воспитания, инициации (которым «Капитанская дочка», конечно, тоже является, но в совершенно неожиданном ракурсе).

2) Вторая встреча. Здесь Пугачев — уже предводитель бунтовщиков, человек, который велит казнить, то есть почти тот же персонаж, который показан в «Истории Пугачевского бунта». Это самозванец, который претендует на власть в России, незаконно присваивает себе роль правителя. А Гринев к моменту этой встречи пережил события, которые разрушили его идиллический мир. Это исторический план повествования. Пушкинский текст здесь приближается к историческому роману.

3) Во время третьей встречи Пугачев остается тем же самозванцем исторического романа, но победоносный период уже миновал. Мы застаем Пугачева в момент трагического одиночества, его мучает предчувствие скорого конца, и он рассказывает об этом Гриневу, — а тот, в свою очередь, взрослеет в рекордные сроки (и даже неправдоподобные: за три месяца на десять лет, по подсчетам Цветаевой). Пугачев у Пушкина еще и самозванец-романтик, который озаботился любовной историей молодого человека и тем самым взял на себя роль его отца. Происходит событие, о котором во сне Гриневу говорит его мать. То, что Пугачев становится «посаженым отцом» Гринева, придает роману новое, психологическое измерение — поэтому логично, что Екатерина, которая тоже присвоила себе функции правительницы, симметричным образом берет на себя роль «посаженой матери» по отношению к сироте Маше. В этот момент два плана повествования, исторический и романный, смешиваются. А пушкинский текст становится все больше похож на роман психологический.

4) Во время последней встречи Пугачев уже лишился всего — в историческом плане, зато он осуществил свою «воспитательную» миссию. Взгляды, которыми обмениваются два главных героя, говорят о том, что влияния Пугачева на Гринева ничто не поколебало: последний повзрослел с того времени, когда он бродил впотьмах во время метели.

Получается, что эти четыре встречи вполне зримо выстраивают текст: каждая из них задает определенную стадию в развитии персонажей и одновременно производит полный переворот (как в зеркале) того литературного жанра, который, кажется, был задан в первой части. Эти перевороты связаны с развитием самого Пугачева, который, как постепенно становится ясно, является единственным динамическим элементом в романе. Его развитие отражается и в определениях, которые Пушкин дает своему герою: дорожный —> вожатый —> предводитель царь (самозваный) —> отец (посаженый). Интересно, что Цветаева использует выражение, которого нет в пушкинском тексте, — «самозваный отец», соединяя в один лексический сплав политику и семейные узы[554].

Из какого-то «чернеющего в метели предмета» он становится воином (мужская дружба, пир), считающим самозванство Отрепьева славным эпизодом, потом — романтическим героем (освобождение «сироты») и даже — трагическим («Улица моя тесна»). Этот герой вспоминает Отрепьева с горькой улыбкой и кончает свои дни на эшафоте. Если анализировать структурный план, понятно, что первая встреча — литературная (и не только потому, что в ней еще не возникает конкретный исторический персонаж, но и потому, что эта сцена вступает в разнообразные отношения интертекстуальности, о которых мы еще поговорим). Вторая встреча — историческая. А во время третьей Пугачев покидает исторический план (осада Оренбурга) и внедряется в литературный. Схематически эта структура изображена на схеме 2.

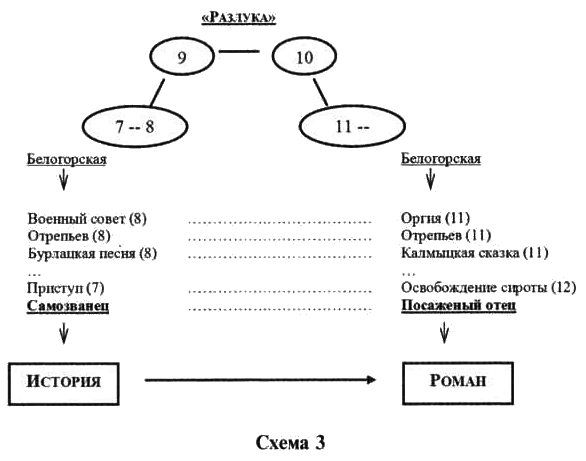

Симметрическая структура центральной части романа, подкрепленная повторением отдельных сцен или мотивов, изображена на схеме 3.

Символическая, жанровая и повествовательная метель в метели

Вернемся к важнейшей сцене из второй главы, и начнем с того, что перечислим несколько элементов, которые позволяют понять, как происходит смена жанра. Это интересный вопрос, если иметь в виду, что моделью романа в то время служили творения В. Скотта, как свидетельствует сам Пушкин в рецензии на вышедший незадолго до «Капитанской дочки» роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829)[555].

Гринев, Савельич и кучер, захваченные метелью врасплох, вынуждены остановиться, потому что «все исчезло» (406). И в этот момент они замечают вдалеке какие-то непонятные очертания. Этот пассаж напоминает соответствующую сцену из стихотворения «Бесы», которое мы уже цитировали выше: «Кони стали… „Что там в поле?“ — / „Кто их знает? Пень иль волк?“», и тот, кто прочел все стихотворение, знает, что речь идет о присутствии бесовщины, — под знаком которой происходит и первое появление Пугачева:

Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажестя, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.

(407)[556]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ДОЧКЕ

ДОЧКЕ Кто хочет, отыщет по жизни дорогу, И солнца хватает на всех понемногу, И ветер без выбора бьется о рамы, И воздух на всех — не расписан на граммы. И песня, желание было б, польется, А сердце — Оно одному отдается. …И ты ведь когда-то взгрустнешь у рябины, Но только

Предки Пушкина

Предки Пушкина Фамилия дворянского рода Пушкиных прослеживается до Константина Пушкина, родившегося в начале XV в., младшего сына некоего Григория Пушки. От Константина идет прямая нисходящая линия к Петру Пушкину (ум. в 1692 г.), предку обоих родителей нашего поэта (прадед

Вступление к главам о «Капитанской дочке»

Вступление к главам о «Капитанской дочке» Пушкин по-разному относился к своей неволе. Иногда он писал: Забыв и рощу и свободу, Невольный чижик надо мной Зерно клюет и брызжет воду, И песнью тешится живой. (Предположительно 1836 г.) Но не выходила «живая песнь».Пушкин не

О «Капитанской дочке»

О «Капитанской дочке» Повторяю, тема дворянина-разбойника появилась не у Пушкина. Ново в «Дубровском» то, что дворянин-разбойник лишается своего поместья, так сказать, деклассируется.Дворянин-разбойник у Бегичева искоренять ябеду приходит из своего поместья со своей

Идейная структура «Капитанской дочки»

Идейная структура «Капитанской дочки» «Капитанская дочка» — одно из наиболее совершенных и глубоких созданий Пушкина — неоднократно была предметом исследовательского внимания. В обширной литературе вопроса особо следует выделить ряд исследований Ю. Г. Оксмана[182] и

Взгляд на русскую критику. – Понятие о современной критике. – Исследование пафоса поэта, как первая задача критики. – Пафос поэзии Пушкина вообще. – Разбор лирических произведений Пушкина

Взгляд на русскую критику. – Понятие о современной критике. – Исследование пафоса поэта, как первая задача критики. – Пафос поэзии Пушкина вообще. – Разбор лирических произведений Пушкина В гармонии соперник мой Был шум лесов, иль вихорь буйной, Иль иволги напев

Идейная структура «Капитанской дочки»

Идейная структура «Капитанской дочки» «Капитанская дочка» — одно из наиболее совершенных и глубоких созданий Пушкина — неоднократно была предметом исследовательского внимания. В обширной литературе вопроса особо следует выделить ряд исследований Ю. Г. Оксмана[109] и

Глава 3.4. Прозаический абсурд: повествовательные жанры

Глава 3.4. Прозаический абсурд: повествовательные жанры Если даже сам по себе уже структурированный стихотворный текст (как убеждают нас примеры из двух предшествующих частей) все-таки не считается в литературе абсурда структурированным в достаточной мере и нуждается в

НЕВЕЗУЧИЙ ЖЕНИХ И ВЕТРЕНЫЕ СУЖЕНЫЕ Подтексты и развертывающиеся речевые клише в «Метели»[117]

НЕВЕЗУЧИЙ ЖЕНИХ И ВЕТРЕНЫЕ СУЖЕНЫЕ Подтексты и развертывающиеся речевые клише в «Метели»[117] Смена сюжетов и их героев Новеллу «Метель» не раз критиковали за случайностную анекдотичность, но на самом деле она отличается глубокой содержательностью. Для того чтобы найти

СУДЬБА И ХАРАКТЕР О мотивировке в «Капитанской дочке»[188]

СУДЬБА И ХАРАКТЕР О мотивировке в «Капитанской дочке»[188] Две мотивировки в прозе Пушкина Пушкин вводит в русскую прозу психологическую мотивировку. Значит ли это, что Пушкин психолог? Да, это утверждение вряд ли может быть оспорено. Оно, однако, верно лишь со своего рода

Пословицы и поговорки в «Капитанской дочке»

Пословицы и поговорки в «Капитанской дочке» «Повести Белкина» принадлежат к жанру анекдотической новеллы, издавна обладавшему тенденцией к ощутимому сюжетосложению и к таким приемам, как развертывание словесных мотивов. Однако как построен сюжет в серьезном