Глава IV. Волшебный фонарь, или «Камера обскура»

Глава IV. Волшебный фонарь, или «Камера обскура»

1

«Камера обскура» — литературное воплощение пословицы: «Любовь слепа», — писал о романе В. Ходасевич[152]. Формулировка критика по краткости опережает авторское определение романного сюжета. В английском тексте «Laughter in the Dark»[153] оно заключено в коротком абзаце:

«Once upon a time there lived in Berlin, Germany, a man called Albinus. He was rich, respectable, happy; one day he abandoned his wife for the sake of the youthful mistress; he loved; was not loved; and his life ended in disaster.

This is the whole of the story…»[154]

Первый абзац, понимаемый как графически не выделенный эпиграф к роману[155], линеарно воспроизводит развитие сюжета от любовного ослепления к трагедии полной слепоты. Условно говоря, действие движется от света к тьме, от зримого к его полной утрате. Моторной силой движения становится любовь.

Исходное положение, видимый мир, осознается героем как бесцветная, тихая, «нежная, мягкая жизнь», в которой мимо в виде молодых женщин, «невероятных, сладких, головокружительных»[156] ощущений, снов, мечтаний проходит страстная красота, вызывающая «ощущение невыносимой утраты» (с. 10). Приход любви подобен вспышке молнии[157], мистическому освещению, при котором появляется самый эмоционально насыщенный цвет — цвет страсти[158]. Освещенная таким образом жизнь делается яркой и динамичной[159]. Но по мере развития сюжета освещение оказывается ослеплением и трансформируется в полную слепоту. Погружение в темноту происходит также внезапно: «…мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух» (с. 165). Темнота изолирует героя, лишает его возлюбленной, действие фактически возвращается к исходному: «… от Магды остался только голос… она как бы вернулась в ту темноту (темноту маленького кинематографа), из которой он ее когда-то извлек» (с. 179).

Световое воплощение любовного сюжета обнаруживает аналогию романного действия с кинематографическим, что обусловлено пародийной доминантой романа В. Набокова — кино[160]. Художественная установка не случайна. «Камера обскура» написана Набоковым в период социального и художественного утверждения кино как нового самостоятельного искусства. Этот процесс сопровождался стремительным экспериментаторством в области игрового и документального кино, исследовательской активностью теоретических осмыслений синкретической его природы, жанров, формирования кинопоэтики. Приемы кино, такие, как монтаж, усваиваются литературой, живописью, театром. Кинематограф становится темой литературы, особенно поэзии[161].

Воспроизведение в литературе других искусств — большая тема, разрабатываемая многими исследователями. В их работах отмечалось преобладание в литературе XX века живописи, театра и… экрана. Набоковский роман занимает тут особое место. Кинематограф является в нем не темой, а пародийной, скрытой социально-художественной моделью, приобретающей в структуре произведения организующую роль.

Это сказывается, в первую очередь, в выборе жанра — «киноромана»[162], формы кинематографической. В игровом кино 20-х годов этот жанр доминировал; в частности, в немецком кино того периода кроме мелодрамы утвердился жанр «каммершпиле». Он определялся не просто экранизацией литературных произведений, романных сюжетов, но и киновоспроизведением приемов повествовательной прозы. Набоков в «Камере обскура» осуществил обратный процесс — литературно воплотил киноприемы, придал тексту изобразительные и смысловые признаки фильма. В отличие от уже апробированного в кинематографе приема — перехода героя с экрана в жизнь, реализованною, например, В. Маяковским в «Закованной фильмой» (1918), Набоков переводит своего героя из жизненной реальности в фильмовую, из зрителя «ярких снов» (с. 56) в персонаж, действующий на экране. При этом перевоплощение происходит непосредственно в темноте маленького кинотеатра, куда Бруно Кречмар случайно заходит, попадая к концу сеанса: «Глядеть на экран было сейчас ни к чему, — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (…кто-то, плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину…). Было странно думать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он просмотрит картину сначала» (с. 14).

Развитие романной фабулы восстанавливает монтажный порядок фильма, финал повествования, в котором слепым, идущим на пятившуюся Магду становится сам Кречмар, совпадает с финальной сценой фильма; повествование оказывается замкнутым в пределы киноленты, киноэкрана.

Прием камуфлированного оглашения развязки в начале произведения в этом романе Набокова вводится здесь еще и как условие, маркирующее разнонаправленность художественного процесса в двух сопоставляемых и наиболее близких искусствах: литературе и кино. Слово в тексте создает образ, визуализацию которого осуществляет читатель. Фильм визуально реализует образ, оставляя зрителю воспроизвести предшествующий изображению текст. Эту особенность кино — способствовать возникновению «процесса внутренней речи у зрителя» — отметил Б. Эйхенбаум[163]. Наблюдение относится, безусловно, к немому кино, составлявшему основную продукцию кинофабрик до 30-го года. Этим объяснял Эйхенбаум, что «режиссеры часто пользуются символами и метафорами, смысл которых прямо опирается на ходячие словесные метафоры»[164] — условие, пародируемое Набоковым в романе. Так, пословица, предлагаемая Ходасевичем как определение сути произведения и приводимая также в тексте (с. 126), служит примером разворачивания короткой речевой синтагмы в киноповествование. Буквальность ее воплощения — влюбленный герой слепнет — обнаруживает переход пародии в качественно другой статус карикатуры. Карикатуризация (условие ее в тексте закреплено также буквально — персонажем карикатуристом Горном, руководителем и наблюдателем действия), доводя словесную метафору до абсурда, освобождает ее от пародии[165]. Визуальное изображение становится самостоятельным, первичным, лишает метафоричности текстовую формулу, разрушает ее. Например, узнав о своей слепоте: «„Я… Я…“ — судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуху, стал равномерно кричать» (с. 167). Звуковое, а не словесное отражение ситуации повторяется неоднократно. Узнав от приехавшего Макса о присутствии в доме Горна, слепой «стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова» (с. 195).

Оригинальность набоковского романа — в попытке воспроизведения в литературном тексте немого фильма[166]. Обращает на себя внимание не просто минимальность диалогов в повествовании, но и их нулевая смысловая роль. Диалог не обеспечивает сюжетного движения, в первую очередь потому, что в его пределах не происходит коммуникативного обмена. Например:

«„Магда, пожалуйста“, — протянул Кречмар […]

„Там будет видно. Сперва я хочу кое о чем тебя, Бруно, спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?“

„О разводе?“ — повторил он глуповато.

„Я иногда не понимаю тебя, Бруно. Ведь нужно это все как-то оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лисхен?“

„Бросить тебя?“

„Что ты за мной, идиот, все повторяешь?“»

(с. 94)

Во-вторых, в диалогических сценах происходит полное выключение звукового содержания речи, текст фиксирует только изображение говорящих. Пример — сцена объяснения между Магдой и Горном в Спорт-Паласе.

«Они сидели рядом за чисто накрытым столиком […] Играла музыка […] „Теперь ты понимаешь?“ — вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает.

Горн хотел ответить, но тут вся исполинская зала затрещала рукоплесканьями […] Магда заговорила, но опять поднялся гул […] Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно — захлебывающийся, радостный, человеческий лай».

(с. 103)

Другим приемом, подменяющим содержание рассказываемого изображением рассказывающего, является буквальный или фальшивый перевод речи в область другого, иностранного, незнакомого языка. Например, Макс, пугаясь собственной догадки об измене Кречмара, смотрит на сестру:

«Она […] подробно и добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос, — тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански».

(с. 49)

Визуализации повествования способствует описание сцен как кадров. Например, после ссоры в отеле Кречмар и Магда уезжают. Горн «поднялся наверх. Дверь в номер Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрац на двуспальной кровати» (с. 159). Неожиданный скачок в настоящее время не только создает эффект статичности картины, но и отражает порядок ее зрительной регистрации. «Слово, понятие, мысль, — писал о кинопоэтике Б. Эйхенбаум, — существуют вне времени, картина имеет конкретную силу настоящего и живет только в нем…»[167] Кинокадром является и последняя сцена романа:

«Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно, — он под ним. На столике […] лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольский сундучок с цветной наклейкой: Сольфи. Отель Адриатик».

(с. 204)

Примеров кадрового изображения в тексте множество.

В романе наблюдается и двойное, «внутреннее» киномоделирование, т. е. создается кинообразец, по которому впоследствии конструируется ситуация. Одним из примеров реализации такой техники является киноафиша. Так, направляясь в кинотеатр, «Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет» (с. 13), — образец тем более удачный, что смысловой первичный посыл его — анонсирование предстоящего зрелища. Далее в повествовании героиня, оставленная любовником, в панике:

«„Господи, как я буду жить без него?“ — проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собою покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение».

(с. 26)

Сюжетная сцена, разыгрываемая согласно объявлению афиши, подкрепляет смысловое сращение: текст-фильм. Другая функция этого примера — пародийная буквальность изображения любовного пожирающего огня как пожара, т. е. визуальная регистрация чувства, состояния как действия — воплощение киноприема: зрительного воспроизведения словесной метафоры.

Не только все повествование романа отождествляется с фильмом (иначе говоря, фильм текстуализируется в противоположность традиционной экранизации текста), но и образы отдельных персонажей конструируются по модели кино. Так, Магда, «вкусив жизни, полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантового солнца и пальмового ветерка, — она боялась все это мигом утратить…» (с. 80); «Сидя между двух этих мужчин [Кречмаром и Горном. — Н. Б.], она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась себя вести подобающим образом…» (с. 100). Сравнения и эквиваленты Магда подбирает в кино. Например, она вспоминает, что у одного из товарищей брата «глаза были, как у Файта» (с. 18) — Андрей Файт, советский киноактер, в кино с 1922 года, особенно успешно играл отрицательных персонажей.

Одним из синонимов фильма в романе является сон («видеть сны — тоже искусство» (с. 96), — говорится о художнике Горне). Аналогия подкреплена известным тогда определением Голливуда как «фабрики снов». Но, в отличие от пародируемого кинопроизводства, роман реализует «двустороннее» воплощение: не только сна в жизнь, но и жизни в сон. Например, «с той минуты, как Аннелиза прочла Магдино письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон…» (с. 73). Эта «обратная» трансформация носит однозначно трагический смысл, превращает героя из участника действия в его наблюдателя. Так, Аннелиза «большую часть дня проводила в каком-нибудь случайном кресле — иногда даже в прихожей — в любом месте, где ее настигал туман задумчивости…» (с. 75).

Реализация сна в жизнь, т. е. в номинальном значении киномифа, поначалу воспринимается как счастливое осуществление мечты (драматизм его проявляется лишь позднее), а зритель снов переводится в статус главного исполнителя. Кречмар, которому постоянно снятся «молодые Венеры на пляже», уже в первую ночь с Магдой «сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снившийся ему очаровательный очерк, — развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов» (с. 56–57).

Синонимия фильма и сна подкрепляется «интимностью киновосприятия, созерцания фильма как сна», которое подчеркивал Б. Эйхенбаум[168]. Однако с восприятием фильма одновременно связано и условие массовости показа, его многократной сеансовой повторяемости. Массовость, как социальный признак киноискусства, обеспечивает художественную уместность штампа в романе. В частности, «пляжная», интимно-потаенная мечта/сон Кречмара на поверку оказывается шаблонно-популярной. Так, делает на нее ссылку толстый старик, «с носом, как гнилая груша», подсаживаясь к Магде: «Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже в Герингсдорфе?» (с. 26). И для Магды сцена на пляже с двумя товарищами брата, Кастором и Куртом, носит мечтательно-ностальгический смысл: «Валялись на берегу, осыпали друг друга жирным бархатным песком, они хлопали ее по мокрому купальному костюму, как только она ложилась ничком. Все это было так чудесно, так весело» (с. 65).

Структурные условия фильма приобретают художествен-но-организующие функции в романе. Темпоральная ограниченность киносеанса обусловливает максимальную концентрацию действия в узком временном периоде, остросюжетность романа, часто регистрируемую критиками. Быстрота событийного развития, диспропорция кардинальности жизненных изменений и пустячной продолжительности времени отмечается и самими персонажами «Камеры обскура». Так, ушедший к любовнице Кречмар размышляет: «Ведь пять месяцев назад я был примерным мужем, и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро» (с. 70). Магда, рассматривая рисунок Горна с собственным изображением, «посмотрела на испод и увидела […] дату. Это был тот день, месяц и год, когда он покинул ее […] Неужели прошло с тех пор всего четырнадцать месяцев» (с. 93). «Быстрота и легкость жизни» (с. 134), молниеносность реализации самых «нереальных» снов — пародийное отражение художественного и социального мифа кино.

Набоковский роман отличает типичная «для кино простота фабульного построения», отсутствие «далеко разбегающихся параллельных действий, прозрачность мотивировки, легко разгадываемая, а часто и легко предсказываемая интрига»[169]. Предположения возможной развязки высказывают персонажи романа, относящиеся, как правило, к числу наблюдателей, а не участников действия. Например, доктор Ламперт, навещая Кречмара с любовницей, легко предвидит финал драмы: «…он с этой молодой дрянью сядет в галошу», — думает Ламперт (с. 110). Каспар, товарищ Отто, встречает Магду разодетой дамой. «Погибнет девчонка, — подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. — Наверняка погибнет» (с. 136).

Типичен для кино начала века и выбор сюжета, любовной мелодрамы с моралью. Эта типичность — очередное проявление верности шаблону как смысловому признаку киноискусства того периода. Прием литературного воспроизведения киноштампов, фактически обратный основному приему немого кино, позволяет прочитывать отдельные сцены романа, а иногда и все произведение целиком как текстовое сопровождение известных кинокартин. Например, фильмов знаменитого русского режиссера Е. Бауэра «Преступная связь» (1914), «Немые свидетели» (1914), «Дитя большого города» (1914) — к этой картине в романе есть прямая цитата: Левандовская, сводня, говорит Магде: «Ты — бойкое дитя […] ты без друга пропадешь […] и ему нужна скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны» (с. 21).

Магда постоянно подражает Грете Гарбо (с. 53–54). Характерно, что роман Набокова прочитывается как парафраз фильма «Плоть и дьявол» (1927), принесшего актрисе известность. Выбор Гарбо как образца не случаен. «Миф Гарбо» — воплощение романтических представлений о непобедимой и губительной силе любви — приобретает в контексте романа пародийный смысл. Набоковское произведение может служить текстовым «олицетворением» известных фильмов американского режиссера Э. фон Штрогейма «Слепые мужья» (1919), «Глупые жены» (1921). Число примеров велико.

Исследователи часто сравнивают «Камеру обскура» с романом «Король, дама, валет». Сходство обнаруживают в отсутствии эмигрантских мотивов, изображении немецкой мещанской среды[170]. Указание на связь «Камеры обскура» с романом «Король, дама, валет» делается между тем самим автором, непосредственно в тексте. Вернувшись домой после ночи с Магдой, Кречмар «тихо пошел в кабинет. Там на бюваре лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды. Драйеры приглашают на бал» (с. 58).

Супружеская пара Драйеров — главных героев романа «Король, дама, валет» — разрушается вторжением молодого племянника Драйера, Франца, который становится любовником Марты Драйер. Очевидна сюжетная аналогия: любовный треугольник с подменой мужской роли соблазнителя — женской. Однако сохраняются их социальные признаки: оба, Франц и Магда, молоды (моложе своих соперников и партнеров) и бедны — последнее и придает сюжету криминальную направленность; «первоклассное счастье»[171], т. е. любовь и деньги, диктует необходимость физического устранения соперника.

Бал, на который получает приглашение Кречмар, — центральная сцена романа «Король, дама, валет»[172], где разыгрывается первая попытка убить мужа, спровоцировав выстрел в него. Ср. выстрел в финале «Камеры обскура». Несмотря на неудачу, именно на балу идея убийства материализуется, приобретает финальную логичность, которой отныне подчинено развитие сюжета. Упоминание бала у Драйеров в повествовании «Камеры обскура», которое делается в момент резкого фабульного скачка (Кречмар уходит от семьи к Магде), служит кодированным сигналом будущей фатальной развязки. Кречмар не попадает на бал, не узнает предупреждения, как не угадывает, не понимает и других указаний судьбы. Этот мотив «зрения/прозрения», зрения как визуальной регистрации без постижения сути, т. е. смысловой слепоты, и прозрения как понимания, не связанного со зрительными впечатлениями, является сквозным в романе.

Характерно, что аналогичная сцена праздничного приема у Кречмара также расположена в композиционном центре романа «Камера обскура». На этом ужине происходит встреча бывших любовников, Магды и Горна, обрекающая на гибель союз Магды и Кречмара.

Как уже упоминалось выше, основной сюжетной фигурой в обоих произведениях является любовный треугольник. Отличие, однако, в том, что сюжетное движение в романе «Король, дама, валет» осуществляется разрушением треугольника и связано со стремлением к образованию пар, что продиктовано пародийной установкой романа на вальс[173]. В романе «Камера обскура» сюжетное движение реализуется образованием треугольников, что обусловлено пародийной моделью произведения — кинофильмом.

Первый треугольник в романе возникает с появлением Магды, которая вносит яркие краски страсти в бесцветную, эмоционально пресную пару Кречмаров. Второй — вторжением Горна, отмеченным первенством творца в искусстве и в любви. Ср.: Кречмар — знаток живописи, Горн — талантливый художник. Кречмар раздражает Магду несостоятельностью своих ласк[174], Горн, и по хронологии ее первый любовник, «малейшим прикосновением заставляет все в ней разгораться и вздрагивать» (с. 79).

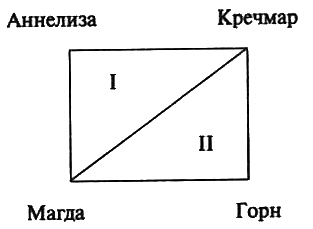

Графическое воспроизведение сюжетного движения обнаруживает, что возникновение двух треугольников образует квадрат — аналог киноэкрана, с его пространственной и световой замкнутостью, которая трансформируется в композиционную и смысловую замкнутость романной фабулы. Так сюжет романа структурно воплощает идею кинематографа — «камеру обскура».

2

Спорно замечание А. Филда о том, что «Камера обскура» — роман о трех неудачных артистах[175]. Причастность к искусству, манифестируемая всегда с пародийным сдвигом, отличает большинство персонажей романа. Например, жена Кречмара, Аннелиза, «дочь театрального антрепренера» (с. 10), «девочкой была влюблена в старого актера…» (с. 10); ее брат, Макс, «дельно заведовал театральной конторой […] был давно связан с пожилой увядшей актрисой» (с. 48). Симптоматично, что семья Кречмара обнаруживает связь с театром, зрелищем, непосредственно предшествовавшим кинематографу, в личной судьбе героя семья — этап, предшествующий его встрече с Магдой, превращению его жизни в фильм.

Другие персонажи: доктор Ламперт, «меломан» (с. 86–87), художница Марго Денис, «Коровин, фон-Коровин» (с. 86) — неуказание профессии героя подкреплено пародийной мотивацией общеизвестности его имени, намек на русского художника Коровина, прожившего много лет во Франции. В английском тексте «Laughter in the Dark» фамилия заменена на «Ivanoff, von-Ivanoff» (p. 126) — намек на другого русского живописца Иванова, обитавшего в Италии. В романе появляются писатели Брюк (с. 86) и Зегелькранц (с. 144), актеры Дорианна Каренина и Штаудингер (с. 87), Магда и Горн, в которых Зегелькранц «почувствовал что-то от мюзик-холла» (с. 150), двойник Горна — «лучший танцор в Сольфи» (с. 79). Магда была похожа на «танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку» (с. 150), с которой у писателя Зегелькранца была «недолгая связь». Кроме того, Горн — художник, Кречмар — критик, Магда — натурщица и киноактриса.

Весь этот набор «деятелей» пародийно маркирует широкий ассортимент искусств, входящих в искусство кино, иначе говоря, пародийно воплощает отличительное свойство кинематографа — его синкретизм. Синкретическая природа кино в первую очередь реализовалась в набоковском романе в приеме аллюзии. В «Камере обскура» обнаруживаются аллюзии на все области и жанры культуры, введенные в текстовое пространство героями в литературу, театр, оперу, мюзик-холл, кинематограф, живопись, карикатуру, музыку, романс. А также на саму жизнь, которая входит в систему искусств как эстетически осознаваемая модель (например, Магда, натурщица для живописцев) (с. 20) или конструируемая по модели артистической (например, по модели кино) и отождествляемая с творчеством.

Условие синкретизма в приеме аллюзии осуществляется на двух уровнях. Во-первых, отсылы ко всем перечисленным искусствам и его жанрам объединены всегда одной темой — любовной драмой, определяющей романный сюжет. Во-вторых, сам адресат синкретичен: это либо произведение, маркирующее сплав искусств, либо — отражающее перевод одного вида искусства в другой.

Приведу примеры. В романе легко обнаруживается аллюзия на повесть Л. Толстого «Крейцерова соната» (в данном случае пересечение приходится на литературу и музыку), чья основная декларация: «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло…»[176] — становится пародируемой моралью набоковского произведения. Уже в первой главе описывается мучительная борьба героя с плотью. Растерянный Кречмар думает: «…следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить… Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе» (с. 9).

Цитата отсылает и к повести Толстого «Дьявол», однако аллюзия на «Крейцерову сонату» в повествовании все отчетливее утверждается. Например, после ухода жены Кречмар «с одним чемоданом переехал к Магде […] После обеда она поехала покупать граммофон — почему граммофон, почему именно в этот день» (с. 60–61). Тема порочности музыки пародируется далее: «На следующий день, пользуясь отсутствием Магды, которая отправилась накупить пластинок, Кречмар составил жене длинное письмо…» (с. 61).

Аллюзивный характер носит и сам «артистический» любовный треугольник: у Толстого Трухачевский — музыкант (талантлив, жил за границей, внешность его напоминает Горна)[177], Позднышев — любитель музыки, жена — плохая пианистка.

Дорианна Каренина — двойная отсылка к произведению «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда и «Анне Карениной» Л. Толстого. Аллюзия реализуется на пересечении живописи и литературы, и не только в «Портрете» Уайльда, но и у Толстого: Вронский в счастливые дни в Италии пишет портрет Анны. Ср.: Горн рисует портрет Магды, а когда утверждается их счастливый тройной союз, они едут на Итальянские озера (с. 137).

Пародийной отсылкой к «Отелло» — Шекспира и одноименной опере (1887) Дж. Верди — является сцена между Магдой и Кречмаром в отеле в городке Ружинар: «Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой…» (с. 133). Но тогда Кречмар не решается убить Магду, и на месте несостоявшегося убийства пародийной уликой остается «красный матрац на двуспальной кровати» (с. 159).

Другой аллюзией на «Отелло» служит проза, «художественный донос» (с. 190) Зегелькранца. Его герой, Герман, страдающий зубной болью, отправляется к дантисту, в приемной которого узнает тайну двух любовников. Цитирую: «…Герман, сидящий от них в трех шагах […] с жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах была интонация страстной влюбленности […] Она говорила о том […] как трудно дожить до вечера, когда она придет к нему в номер, и тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное […] что-то, связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органную музыку зубной боли этот банальный любовный лепет…» (с. 150–151). Музыкальное сопровождение литературного текста пародируется в романе.

Ср.: Яго рассказывает Отелло, как он узнал об измене Дездемоны, его слова — тоже донос.

Так вот. Я как-то с Кассио лежал

На койке. У меня болели зубы.

Я спать не мог. Беспечный ветрогон

Во сне всегда выбалтывает тайны.

Таков и Кассио. И слышу я:

«Поосторожней, ангел Дездемона.

Нам надобно таить свою любовь».

Он крепко сжал мне руку и со страстью

Стал целовать, как будто с губ моих

Срывал он с корнем эти поцелуи,

И положил мне ногу на бедро[178].

…I lay with Cassio lately;

And, being troubled with a raging tooth,

I could not sleep.

There are a kind of men so loose of soul

That in their sleeps will mutter their affairs.

One of this kind is Cassio:

In sleep I heard him say, «Sweet Desdemona,

Let us be wary, let us hide our loves»;

And then, sir, would he gripe and wring my hand,

Cry «O sweet creature!», and then kiss me hard,

As if he plucked up kisses by the roots

That grew upon my lips: then laid his leg

Over my thigh…

(Othello. III. III, 418–428)

Гомосексуальный мотив, намеченный в фальшивом признании Яго, отзывается в «Камере обскура» в ложном признании в гомосексуализме Горна Кречмару[179].

Набоковская аллюзия на «Отелло» вскрывает синкретизм адресата: литература — театр — опера, — свойственный как пародируемому кинематографическому воспроизведению, так и самому шаблонному сюжету адюльтера. Идея эта закреплена в тексте романа: Аннелиза «слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы» (с. 47).

Литературно-оперный симбиоз обусловливает аллюзию романа на «Пиковую даму» А. Пушкина и на одноименную оперу П. Чайковского (1890). Горн, азартный игрок, часто видит «покерный сон» (с. 96), в котором счастливо составляется брелан, последней картой открывается «туз пик…» (с. 96). В жизни Горн — наблюдатель зрелища из «директорской ложи» (с. 124). Пародия в романе тасует роли: по вине Горна погибает не старуха графиня, а его старая полоумная мать (с. 97); невинно обманутой Лизой оказывается «смирная, нехваткая» (с. 45) Аннелиза, у которой после ухода мужа умирает дочь (ср.: в оперном варианте Лиза кончает самоубийством); имя героя оперы Чайковского, написанной на сюжет пушкинской повести, Германн, появляется в беллетристической сплетне Зегелькранца (с. 151).

Другая аллюзия — на пушкинскую поэму «Русалка» и одноименную оперу А. Даргомыжского (1855). Первый «соблазнитель» Магды, Горн, представляется ей Мюллером[180], немецкий смысл имени подкрепляется в портрете: «Белое, как рисовая пудра, лицо» (с. 98). Урок жизненной философии, который дает Магде Горн, — пародийно-прозаический вариант проповеди пушкинского Мельника. Горн: «Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя, тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых и не даст ее в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала» (с. 183).

У Пушкина Мельник говорит:

Ох, то-то все вы, девки молодые,

Все глупые вы. Уж если подвернулся

К вам человек завидный, непростой,

Так должно вам его себе упрочить.

………………………………………………………

А коли нет на свадьбу уж надежды,

То все-таки, по крайней мере, можно

Какой-нибудь барыш себе — иль пользу

Родным да выгадать…[181]

Оперная иллюстративность адресата подчеркивает пародийный оттенок аллюзии. Опера в романе — образец искусства фальшивой добропорядочности. Например, в первый вечер, увидев Магду у сводни, Горн предлагает Левандовской поехать в оперу, чтобы оставить их наедине. Но Левандовская, рассчитывая получить за Магду солидную сумму, остается, и Горн рассказывает анекдоты «о каком-то своем приятеле певце, который в Лоэнгрине не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего» (с. 23) (анекдот — опера, см. приводившуюся выше цитату, с. 47). Упоминание оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1848), в которой композитором был особенно ярко воплощен конфликт духовной и чувственной любви, в форме анекдота, — пример пародийного снижения, реализуемого благодаря художественному условию синкретизма.

Одна из наиболее интересных, суммарных аллюзий романа — «свист на четырех нотах» (с. 107) — обнаруживает нескольких адресатов, сведенных в одном произведении — кинематографическом. В «Камере обскура» Ирма, дочь Кречмара, просыпается ночью во время болезни и слышит с улицы «свист на четырех нотах. Так свистал ее отец, когда вечером возвращался домой…» (с. 107). И хотя девочка знает, что это свищет не отец, который поселился со своей подругой, а другой мужчина, повадившийся ходить к соседке, она все-таки открывает окно и долго стоит на морозном воздухе. Утром наступает ухудшение болезни, и Ирма умирает. Когда после смерти дочери Кречмар уходит из квартиры жены, он обнаруживает, что «внизу дверь оказалась заперта, но погодя сошла какая-то дама в шали и впустила оснеженного и озябшего человека, вероятно того, который только что свистал» (с. 119). Свист, звуковой знак убийцы девочки, — отсыл к фильму Ф. Ланга «М» (от нем. M?rder — убийца) (1931), в котором убийца девочек насвистывает при виде очередной жертвы мелодию из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт» (1876). Сюита, как известно, написана на основе одноименной драматической поэмы Г. Ибсена. Синкретизм аллюзии воплощается на перекрестке трех видов искусств: литературы — музыки — кинематографа. Правомерность адресата подтверждает еще и тот факт, что убийцу в фильме Ф. Ланга по свисту обнаруживает слепой: постижение окружающего мира не связано с физическим зрением — тематический мотив, нашедший отражение в романе.

Однако названными произведениями аллюзия не исчерпывается. Человек, свистящий под окном, символизирующий убийство, надвигающуюся смерть, весь белый, оснеженный с ног до головы[182], является пародийной, инверсивно-цветовой отсылкой к «черному человеку» из «Моцарта и Сальери» Пушкина, к литературному произведению о музыке. После смерти дочери Аннелиза вышла на балкон и увидела мороженщика, чей сливочный товар приводил в восторг девочку; «странно было, что он — весь в белом, а она — вся в черном», — думает Аннелиза (с. 163). Символ смерти и символ радости неразличимы на глаз — сходство, уходящее в уже означенную тему зрения/понимания.

Из аллюзий, предполагающих музыкальный адресат, приведу еще две. Магда играет в фильме «Азра», рассказывающем о несчастной любви с трагическим финалом. Название фильма, как и его тема, — аллюзия на стихотворение Г. Гейне «Азра», вошедшее в сборник «Романсеро».

Отсылка обнаруживается и в других сценах «Камеры обскура». У Гейне любовная встреча и объяснение происходят у фонтана. Цитирую по переводу В. Брюсова:

Каждый день невольник юный

В час вечерний у фонтана,

Где вода, белеясь, била,

Ждал, день ото дня бледнее[183].

В романе любовные сцены также связаны с каскадом воды, но воспроизводимым пародийно, например, воды в ванной. В этом случае камерность жанра-адресата соотносится с изобразительной камерностью визуализированного чувства. Пример: после долгого перерыва, в отеле, в городке Ружинар, Магде наконец удается соединиться с Горном благодаря общей ванной. Едва вносят чемоданы, Магда бросается в ванную, закрывает задвижку. Кречмар остается бриться в номере.

«За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, — причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, — меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий».

(с. 139)

Льющаяся вода, очередная визуализация потока чувств, который заливает счастливых любовников в соседнем номере. Любовная сцена «у фонтана» повторяется в романе. Например, живя втроем в домике со слепым Кречмаром в Швейцарии, Горн и Магда регулярно шли «гулять на часок […] поднимались к водопаду» (с. 183).

Между тем ванная является сквозным образом романа. В ванной Горн запирает Левандовскую, чтобы сбежать с Магдой (с. 24); пока Аннелиза возится в ванной, Кречмар договаривается по телефону с Магдой (с. 35); обманутая Аннелиза вспоминает, как они с мужем купали «трехлетнюю Ирму в ванночке в Аббации» (с. 74), Кречмар учит Магду «каждое утро принимать ванну» (с. 62), а по вечерам сам купает ее, «так водилось у них» (с. 83), наконец, благодаря смежной ванной Магда перебегает в номер к Горну. В романе воплощаются два мотива, содержащихся в образе купания в ванне: мотив родительской любви и любви эротической, очищения и порока. Это связано с общим развитием любовной темы в произведении — Кречмар уходит от жены и дочери к женщине-девочке, похоть и нежность концентрируются на одном объекте.

Однако образ женщины в ванной является в романе еще одной аллюзией, обнаружение адресата придает ему неожиданный пародийно-политический смысл. На ужине у Кречмара врач-меломан Ламперт говорит Магде о музыке Хиндемита (с. 87). Упоминание Хиндемита не случайно в контексте синкретичной аллюзивности романа; большинство произведений этого композитора, принесших ему известность в 20-е годы, написаны на основе литературных произведений. Так, например, цикл песен «Житие Марии» (1923) на стихи Рильке, опера «Кардильяк» (1926) по повести Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». В 1929 году Хиндемит написал оперу «Новости дня», центральная сцена ее — женщина в ванной — вызвала гнев нацистов, а впоследствии и личное возмущение Гитлера.

В романе немало аллюзий на произведения, созданные на пересечении литературы и живописи. Например, на ужине у Кречмара художница Марго Денис упоминает работы Каммингса, «его последнюю серию — виселицы и фабрики» (с. 88). Эдвард Каммингс, американский поэт и художник, сочетал в своем творчестве лиризм и семантическое разрушение. В 1923 году был знаменит его сборник «Тюльпаны и трубы»[184].

Другой пример: герой прозы Зегелькранца, «вспомнил строку из „Пьяного корабля“» (с. 148), глядя на рекламу со словом «левиафан». Аллюзия обнаруживает двух адресатов: одного, очевидного, — стихотворение А. Рембо «Пьяный корабль», другого, скрытого, — картину И. Босха «Корабль дураков», изображающую пьяных мужчин, женщин и монаха на кораблике. Тема «пьяных на барже» традиционна в фольклоре и литературе Фландрии XV века[185]. Вишни на тарелке на полотне Босха носят смысл эротического соблазна. Вишни, привезенные в Европу из крестовых походов, считались в эпоху Босха плодами рая. Ср. у Набокова: Кречмар при повторном посещении кинотеатра видит фильм «Когда цветут вишни» (с. 15). Название картины — пародийная отсылка к «Вишневому саду» А. Чехова. Вишни как пародийный знак утраченного рая возникают позднее в повествовании: слепой Кречмар, лишенный близости с Магдой, «сокрушенно кивал, медленно поедая вишни» (с. 181).

Второй треугольник, возникающий в романе: Кречмар — Магда — Горн, — является пародийным воспроизведением треугольника библейского: Адам — Ева — Змей, при этом роли соблазненного и соблазнителя постоянно меняются. Признаки змеи появляются то у Магды[186], то у Горна[187]; Адама — то у Кречмара[188], то у Горна[189]. По тексту «рассыпаны» экзотические райские фрукты: груши, абрикосы, апельсины[190]. Так, в сцене смерти дочери познавший любовь Кречмар, т. е. уже вкусивший от плода познания, привычно ест апельсин: «Погодя он взял апельсин и машинально принялся его чистить […] Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и, ни на кого не глядя, развел руками» (с. 118–119). В романе обманно повернут и маршрут библейского сюжета: обретение любви понимается героями как обретение рая[191], которое внезапно превращается в «адовое ощущение плотной, черной преграды», «смертельный, могильный ужас» (с. 168), непрерывное страдание. Развитие романного сюжета по аналогу библейской модели понимается как аллюзия на знаменитый триптих И. Босха «Сад наслаждений»[192].

Левая часть триптиха отличается светлой палитрой, прозрачностью красок. Ева представляется уже проснувшемуся Адаму самим Создателем (ср.: в романе сны Кречмара и встреча с Магдой наяву в кинотеатре, кино, как искусство, выступает в роли творца). На первом плане дерево с плодами. Экзотическая обстановка рая обусловливает подмену традиционного яблока экзотическими фруктами.

Средняя часть триптиха, изображающая грехопадение людей, самая яркая по цвету, отличается массовостью сцен. Ср.: в романе после сближения Магды и Кречмара мир их наполняется людьми. Приведу примеры: пляж в Сольфи, танцы в казино, ужин у Кречмара, просмотр фильма, Спорт-Палас, поездка втроем на Итальянские озера — у Босха в верхней части картины виднеется чистое голубое озеро.

Третье полотно триптиха, мрачное и темное по цвету, называется «Ад музыкантов». Мотив наказания за творчество пародийно отражается у Набокова. Артистическая мотивация обнаруживается в наказании Кречмара слепотой: «Специальностью Кречмара было в конце концов живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остался только голос, да шелест, да запах духов…» (с. 179). Наказание за попытку творчества испытывает и Магда на просмотре фильма, в котором играет: «…она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения» (с. 128).

В центре картины в кресле изображен монстр, наблюдающий и пожирающий людей. Ср.: в романе — Горн, наблюдающий жизнь Кречмара как программу «превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе» (с. 124). Рядом, также в центре полотна, расположено гигантское ухо, пронзенное стрелой, — знак несчастья, глухота — евангельская парабола: «Имеющий уши да услышит».

В романе на первом плане глаз, зрение, слепота; подмена объясняется пародийной моделью произведения — визуальным искусством кинематографа.

Синкретизм приведенной аллюзии особенно эффектен не только тем, что адресатом ее является одновременно библейский текст и живописное полотно, но и тем, что жанр цитируемой картины, триптих, представляет собой максимальное приближение живописи к кино.

3

Экран в романе Набокова, как некое освещенное замкнутое пространство, в котором происходит действие, делит персонажей произведения на зрителей/наблюдателей этого действия и на его участников. Это подкрепляется еще и буквальным разделением героев на две группы: артистов (о пародийной причастности героев к искусству упоминалось выше) и, условно говоря, прислугу: горничных, бонн, почтальонов, кухарок, швейцаров… Они-то и образуют публику зрительного зала, наблюдают яркую до нереальности жизнь других, формулируют общее мнение, расхожую мудрость, которая закрепляется в словесных метафорах, речевых штампах. К визуализации этих штампов и стремится кино.

Приведу пример:

«Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.

— Прямо не верится, — сказал швейцар, когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочка.

— А кто второй? — спросил почтальон.

— Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все […] А ведь приличный господин, сам-то, и богат, — мог бы выбрать себе подругу поосанистей, покрупнее, если уж на то пошло.

— Любовь слепа, — задумчиво произнес почтальон».

(с. 125–126)

Художественная замкнутость кинопроцесса делает возможным переход героев из одного статуса в другой: так, Магда, дочь швейцарихи, становится кинодивой, а Горн, артист, превращается в зрителя.

Ракурс, как точка зрения наблюдателя или как точка зрения действующего лица, одно из важных стилистических средств кино, трансформируется в художественный литературный прием в набоковском киноромане. Установка на визуализацию повествования при отсутствии нарратора в тексте реализуется во многом при помощи ракурса. Прием ракурса при переведении из кино в литературу способствует регистрации не только видимого, но и видящего. Так, восприятие Кречмаром внешности Магды обнаруживает в нем знатока живописи («…чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров», с. 13–14), а ракурс Магды вскрывает свойственный ей мещанский здравый смысл, материальную оценочность как основной жизненный критерий («После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру», с. 46).

Условия ракурса определяют в романе функции глаза — зрение и отражение. Кречмар не скрывается перед «остроглазым» Горном (с. 100), который быстро подмечает все. Одновременно глаза Горна отражают печальное положение его дел.

«„Скажи, — спрашивает Горн Магду, — как ты вынюхала, что у меня нет денег?“

„Ах, это видно по твоим глазам“, — сказала она».

(с. 103)

Глаза, которые ничего не отражают, являются в романе признаком глупости (у Аннелизы были «светлые, пустые глаза», с. 49) или смерти (умирающая Ирма «тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света», с. 117). Невидящие глаза, глаза слепого — еще одна категория, вводимая в текст. Восприятие слепого — интуитивное[193], основанное на свидетельстве зрячих[194], на собственной памяти[195], на звуковых впечатлениях[196] — всегда ошибочно и ложно, как ложно и ошибочно зримое восприятие мира.

«Все, — вспоминает ослепший Кречмар, — в прошлой жизни было прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь» (с. 179).

Однако и противоположное убеждение, «что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение» (с. 179), оказывается несостоятельным.

В романе воспроизводятся разные смысловые уровни зрительного процесса. Отмечу некоторые из них.

Предвидеть — в значении заранее предчувствовать надвигающееся событие, хоть и не связано с визуальными возможностями, декларируется как открытое видение, не блокированное границами времени и пространства. Например, «после размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность» (с. 105).

Видеть — в значении регистрировать окружающий мир как модель для копирования. В этом состоит метод Зегелькранца: «воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью». Но, перенесенная в текст, жизнь теряет изобразительность, становится «анонимным письмом» (с. 176).

Видеть — в значении эстетического любования, игнорируя смысл объекта. Например, сцена на пляже в Сольфи, когда Кречмар разглядывает Магду[197]. Такое использование дара зрения, как уже говорилось выше, наказуется.

Видеть — в значении постигать ситуацию, согласно зрительным впечатлениям. Понимание, как правило, оказывается ошибочным. Пример — та же сцена на пляже в Сольфи, но увиденная англичанкой. Она принимает любовников за резвящихся отца с дочерью и ставит Кречмара в пример своему ленивому мужу[198]. Ее замечание, сделанное по-английски, сохраняет смысловое несоответствие на уровне соседства двух иностранных языков.

Реальному визуальному акту в романе противопоставлено видение нереальное: снов, воспоминаний (зрение, обращенное в прошлое), мечтаний (в будущее). С физической слепотой в «Камере обскура» связано как непонимание, основанное на невозможности узреть (пример: слепой Кречмар верит, что «жизнь его с Магдой стала счастливее, глубже, чище» (с. 179), так как не видит, что она «на глазах» изменяет ему с Горном), так и внезапное прозрение (например, слепой почти догадывается о присутствии Горна в доме: «Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал. „Не может быть“, — проговорил он тихо и раздельно», с. 188).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Дмитрий Быков Камера переезжает

Дмитрий Быков Камера переезжает Дина Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведра. СПб., «Симпозиум», 2000, 317 стр.Дина Рубина. Высокая вода венецианцев. — «Знамя», 2000, № 2.Последние повести Дины Рубиной успели собрать букет пренебрежительных отзывов. Отнести «Кабана» и

Фонарь

Фонарь Он стоит у подъезда чугунно-прямой, И лучи золотятся вокруг бахромой. У подъезда ступень в золотистом снегу, Ветер пламя качнул в фонаре на бегу. Белой улицы гладь, белой улицы тишь. У пустого подъезда кого сторожишь? …Дон-Жуан проходил, прикрываясь

Волшебный круг

Волшебный круг Жила однажды бедная вдова. И был у нее сын. Как-то пас он овец в лощине под горой. Уже к ночи собрался мальчик гнать отару домой, как вдруг перед ним на камне появился невообразимо маленький человечек со скрипкой в руках. Штаны на нем были из лишайника,

Волшебный меч Эскалибур

Волшебный меч Эскалибур Было это в те давние времена, когда кельтские племена – бритты – защищали свою землю Британию от нашествия саксов. Знатный и непобедимый вождь предводительствовал бриттами. Имя ему было Артур. А произошло оно от кельтского слова Artos, что значило

Ю. ТЕРАПИАНО В. Сирин. «Камера обскура»{240}

Ю. ТЕРАПИАНО В. Сирин. «Камера обскура»{240} Издательство «Парабола». 1933 г. Проза В. Сирина вызвала за последние годы много разговоров. Одни — на наш взгляд преувеличенно — провозглашали Сирина самым замечательным писателем новейшего времени; другие, его противники, были

M. ОСОРГИН В. Сирин. «Камера обскура», роман{242}

M. ОСОРГИН В. Сирин. «Камера обскура», роман{242} Книгоиздательства «Современные записки» и «Парабола». Берлин, 1934 По-видимому, пора перевести В. Сирина из разряда подающих надежды в разряд преуспевающих и даже преуспевших; за ним уже числится больше крупных произведений,

Камера переезжает

Камера переезжает Дина Рубина. Последний кабан из лесов Понтеведра. — СПб.: Симпозиум, 2000. - 317 с. Дина Рубина. Высокая вода венецианцев // «Знамя». - 2000. - № 2. Последние повести Дины Рубиной успели собрать букет пренебрежительных отзывов. Отнести «Кабана» и «Венецианцев» к

КАМЕРА ОБСКУРА

КАМЕРА ОБСКУРА Впервые — Современные записки. 1932–1933. № 49—52 (название «Camera obscura») Отдельное издание: Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933. Фрагменты романа печатались в газетах: Русский инвалид. 1931. 21 мая; Наш век. 1931. 8 ноября; Последние новости. 1932. 17 апреля; 18

Мих. Ос. <Михаил Осоргин> Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933

Мих. Ос. <Михаил Осоргин> Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933 По-видимому, пора перевести В. Сирина из разряда подающих надежды в разряд преуспевающих и даже преуспевших; за ним уже числится больше крупных произведений, чем за иным

Владислав Ходасевич Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933

Владислав Ходасевич Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933 Дрянная девчонка, дочь берлинской швейцарихи, смазливая и развратная, истинное порождение «инфляционного периода», опутывает порядочного, довольно обыкновенного, но неглупого и

Ю. Терапиано{50} Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933

Ю. Терапиано{50} Рец.: Камера обскура. Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933 Проза В. Сирина вызвала за последние годы много разговоров. Одни — на наш взгляд, преувеличенно — провозглашали Сирина самым замечательным писателем новейшего времени; другие, его

Аптека, street, фонарь

Аптека, street, фонарь Пол Андерсон. Полет в навсегда. В кн.: «Миры Пола Андерсона», том 2. Рига: ПолярисОбщеизвестно, что путешественник Христофор Колумб очень доверял географам. Настолько доверял, что рискнул отправиться в Индию не по привычному маршруту, а двигаясь в прямо

Роман Навескин Симметрия обскура

Роман Навескин Симметрия обскура Первый полнометражный фильм Андрея Звягинцева “Возвращение”, вышедший ровно десять лет назад, в свое время вызвал международный интерес к фигуре режиссера. При этом лишь немногие обратили внимание на то, что творческий путь Андрея

24. Волшебный дар

24. Волшебный дар Мы уже видели, что сказка дает в руки героя какой-нибудь волшебный дар и что при помощи этого дара он достигает своей цели. Этот дар — или какой-нибудь предмет (кольцо, ширинка, шарик и многое другое) или животное, главным образом — конь. Мы видим также, как

I. Волшебный помощник

I. Волшебный помощник 1. Помощники Давая в руки героя волшебное средство, сказка достигает вершины. С этого момента конец уже предвидится. Между героем, вышедшим из дома и бредущим "куда глаза глядят", и героем, выходящим от яги, — огромная разница. Герой теперь твердо идет