Удивительный мальчик Том

Удивительный мальчик Том

Когда Оливии Лэнгдон было шестнадцать лет, она упала, поскользнувшись на подтаявшем льду, и получила тяжелую травму. Врачи распорядились, чтобы ей была отведена особая комната с тяжелыми шторами, которые не поднимали и в солнечные безветренные дни. С потолка свешивались специальные тросы, в стену вбили рычаги, за которые она держалась, если нужно было сесть в постели. Так она прожила долгих два года.

До конца болезнь так и не прошла. Ливи выглядела не по возрасту худенькой и малоподвижной, страдала мучительными головными болями. Единственная девочка в семье, да к тому же такая хрупкая, она была окружена повышенным вниманием братьев, слуг, родственников и приживалок, не оставлявших ее ни на минуту.

Отец Ливи, начинавший свою карьеру скромным бухгалтером в захиревшей торговой фирме, разбогател на поставках угля армии в годы Гражданской войны — к тому времени у него уже было собственное предприятие в Буффало. В делах воспитания он полностью полагался на суждения тогдашних столпов педагогики. А столпы находили, что юной девушке не подобает никаких развлечений, кроме пения в церковном хоре, прогулок под бдительным оком гувернантки да изредка поездок верхом в наглухо закрытом костюме, и, разумеется, только с совершенно благонадежными спутниками из числа кузенов или близких друзей дома.

Сызмальства Ливи пичкали нравоучительными библейскими историями, приучали к хорошим манерам и прививали такие представления, у которых не было ничего общего с реальной жизнью. Она совершенно искренне считала, что, если человек выпил лишнюю рюмку или выкурил сигару, вместо того чтобы прочитать еще одну молитву, он уже обречен гореть в адском пламени. Уже став ее мужем, Твен самым внимательным образом просматривал каждую книгу, которой она интересовалась, и вырывал шаловливые страницы из «Дон Кихота», из «Гулливера».

Что поделать, он был влюблен и подчинялся ее капризам безропотно. Кому-то из друзей он сказал: «Да я готов всю жизнь пить кофе без сахара или разгуливать в башмаках на босу ногу, если она найдет, что носки неприличны».

Джарвис Лэнгдон поначалу отнесся к юмористу, вознамерившемуся стать его зятем, без восторга. Это был по-своему неплохой человек; до войны он помогал аболиционистам, считая, что рабство постыдно в христианской стране, и даже устроил у себя одну из станций «подземной железной дороги» для беглых невольников. Однако мыслил он все-таки как делец, и Сэмюэл Клеменс был для него человек чужого круга, плебей, полунищий щелкопер. Потребовался длительный испытательный срок, прежде чем это мнение переменилось.

Свадьба была довольно скромной, зато в качестве подарка тесть преподнес великолепный, заботливо обставленный особняк на одной из тихих улиц пропахшего фабричным дымом города Буффало.

Но вскоре над этим уютным гнездышком собрались тучи и безмятежный покой сменился тревогами и печалями. Слег и в тяжких муках отошел в иной мир отец Ливи, первенец Клеменсов родился слабеньким и ненадолго пережил деда.

Вскоре после свадьбы молодые перебрались в Хартфорд, который давно облюбовали для себя самые богатые люди Америки и ее самые почитаемые литераторы, философы, ученые. Здесь Твену было не по себе. Он не привык к подобному обществу. А общество сочло его мужланом, по ошибке затесавшимся в круг избранных.

Постоянно он ловил на себе язвительные взгляды, наталкивался на прикрытую вежливостью неприязнь и с наслаждением погружался в воспоминания о былых временах привольной жизни. Он написал книгу о Неваде и Калифорнии — «Налегке». Он написал цикл очерков о лоцманах и о реке — «Старые времена на Миссисипи».

И пришла пора взяться за повесть, которая принесет ему верную любовь подростков всех континентов и времен. В повести, увидевшей свет в 1876 году, речь шла опять о том, что Твен когда-то пережил сам у себя в Ганнибале, мальчишкой.

Это были «Приключения Тома Сойера».

Твену казалось, что он пишет для взрослых. Друзья, прослушав первые главы повести, принялись его убеждать, что эта книга — для мальчиков и девочек. Теперь такие споры кажутся нелепыми. «Тома Сойера» уже второй век с наслаждением читают и взрослые, и дети. Но в то время надо было с полной ясностью определить, кто будущий читатель произведения: одно дело, если взрослый человек, и совсем другое, если школьник. Для школьников требовалось писать поучительно и ни в коем случае не допуская никаких сцен или даже словечек, которые могли бы показаться хоть чуточку вольными, угрожающими высокой морали. Из-за любого пустяка мог разразиться целый скандал в обществе. Приходилось следить буквально за каждой репликой героев — не дай бог, они выразятся именно так, как и выражались обыкновенные ребята, очень мало похожие на собственные изображения в книгах.

Когда Гек Финн рассказывает, почему он сбежал от вдовы Дуглас, решившей положить конец беспутной жизни маленького бродяги, он, среди прочего, жалуется, что его совсем извели слуги, с утра пораньше набрасывающиеся на него с щетками да гребешками: «Уж чешут меня и причесывают до чертиков». Твен написал эту строчку и задумался: сказать иначе Гек просто не мог, но допустимо ли помянуть чертиков в книжке, которую прочтут благовоспитанные ученики воскресных школ? Ливи, с карандашом в руках просматривавшая каждую его рукопись, чтобы вычеркнуть все «неприличное», пощадила это место, и даже ее тетушка, падавшая в обморок от упоминания нечистой силы, ничего не заметила. А все-таки «чертиков» в книжке не осталось; подчиняясь тогдашним понятиям, Твен заставил Гека сказать по-другому: «Потом тебе зверски царапают голову гребнем».

Вроде бы мелочь, но говорит эта мелочь о многом. Давным-давно забыты романы и повести, составлявшие круг чтения сверстников Тома Сойера, да и детей самого Марка Твена. Одолеть такие романы сегодня можно разве что в виде тяжкого наказания. Они безжизненны от начала и до конца. В них нет ни одного яркого слова, ни единой мысли, мало-мальски отличающейся от тоскливых наставлений проповедника или набожного школьного учителя. Повествуют они о маленькой Еве и о крошке Ролло, таких ангельски кротких, таких слезливых и чувствительных, что, кажется, сбежишь хоть на край света, лишь бы избавиться от такой компании. Трудно представить себе существо более скудоумное и ничтожное, чем другой образцовый герой этих романов, пай-мальчик, которого прославлял прозаик Горацио Олджер. Он чуть не с колыбели приучил себя из всего на свете извлекать выгоду, поступать разумно и осторожно, ни в чем не перечить старшим да откладывать в копилку цент за центом, чтобы затем вложить деньги в прибыльное дело и уже годам к двадцати сознавать себя богатым человеком, надежно обеспечившим свою жизнь.

Есть в таких книжках и «плохой» персонаж, бездельник, предпочитающий слоняться по улицам, вместо того чтобы отправиться к молитве, и водящий дружбу не с Ролло, а со всякими оборванцами да богохульниками. Ну, этот уж обязательно вырастет негодяем, и еще хорошо, если не убийцей своих же родителей. Вот красноречивый пример, куда заводит непочтение к взрослым и равнодушие к заповедям, о которых не устает напоминать с амвона пастырь душ!

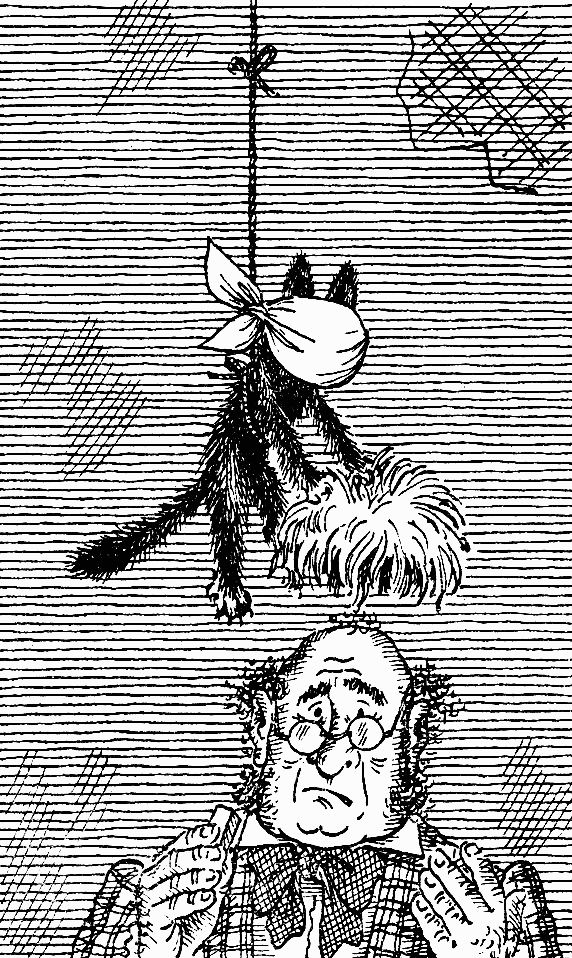

Художник чувствует любую фальшь сразу же, она режет ему ухо, колет глаз. А все эти примерные мальчики и девочки были фальшивы изначально. Они были подделкой под истинных героев, как подделкой под вьющиеся волосы был парик мистера Доббинса, скрывавший от однокашников Тома Сойера раннюю лысину этого незадачливого педагога. Помните, во время экзамена, когда удостовериться в успехах своих детей собрались самые достойные граждане городка, из чердачного люка прямо над головой учителя появилась привязанная за веревку кошка, подцепила парик и была немедленно вознесена обратно на чердак. Открылась сияющая плешь, которую проказливый сынишка местного живописца предварительно покрыл золотой краской. Открылась подлинность там, где так долго господствовала мнимость.

В каком-то смысле повесть о Томе Сойере точно так же обнажила мнимую добродетель всех этих ходульных персонажей тогдашней литературы для детей, показав, что на деле они могут называться героями ничуть не больше, чем могли бы именоваться пышными локонами патлы мистера Доббинса, сделанные из конского хвоста.

Твен много раз говорил, что ему не нравится «литература», потому что в ней слишком много приглаженности, а значит, лжи. «Литература» — это вроде воды, заключенной в канал, где она движется плавно и дремотно, покачиваясь среди прямых, взятых в гранит берегов. Но ведь «настоящий рассказ должен течь, как течет ручей среди холмов и кудрявых рощ». Если на пути ручья встанет валун или русло перегородит поваленное бревно, поток свернет в сторону, закипит, пробивая себе дорогу через каменные выступы и галечные мели, и путь воды не прервется, каким бы прихотливым и извилистым он ни оказался. А «главное — пройти свой путь; как пройти — не важно, важно пройти до конца».

Первые критики Твена утверждали, что он совсем не умеет писать, «не знает простейших правил повествовательного искусства». Трудно их осуждать за этот наивный и категоричный приговор. Они судили по тем меркам, к которым привыкли. Твен покончил с подобными понятиями о литературе решительно и бесповоротно. Он изгнал из своих книг всяческие условности и жеманнее сюсюканье, персонажей-херувимчиков и законченных маленьких злодеев, надрывные страсти, нарядные словечки и нравоучения, выписанные аршинными буквами, чтобы никто не ошибся насчет их смысла. Всей этой рухляди износившихся «романтических» шаблонов он противопоставил живое чувство, точность каждой детали, способность понять и воплотить переживания подростка, каким тот был не в книжках, а в действительности, и свободное движение рассказа, не признающего никакой заранее вычисленной композиции, которая с механической обязательностью должна подвести к выводам, высокополезным для благочестивых и нравственных юных умов.

Он верил памяти детства.

Он оглядывался не на литературные правила, а на то, что испытал и сохранил в душе сам.

Так родилась книга об этом удивительном мальчике — Томе Сойере из крохотного городка на Миссисипи, прозывавшегося, ни много ни мало, Санкт-Петербургом.

* * *

В прошлом веке американцы питали пристрастие к пышным именам. Детей называли в честь овеянных славой героев. А населенным пунктам присваивали названия знаменитых городов. Какой-нибудь поселок с двумя-тремя улицами одноэтажных развалюх да деревянной церковью, куда в полдень, спасаясь от жары, забредали собаки и свиньи, щеголял звучным наименованием Новых Афин или Восточного Ливерпуля. Или Каира. Или Москвы. Или Амстердама.

Родной город Твена окрестили именем карфагенского военачальника, чьи армии в незапамятные времена опустошали цветущие провинции Древнего Рима.

В книгах о Томе Сойере и Геке Финне Ганнибал носит название Санкт-Петербурга, хотя ни один из персонажей этих книг, разумеется, понятия не имеет о том, как хотя бы выглядела русская столица.

Должно быть, самолюбию жителей льстила мысль, что их сонный городишко хоть по названию столь же величествен и важен, как лежащая за тридевять земель Северная Пальмира, столица бескрайней Российской империи.

В свой самый последний приезд на родину — это было в мае 1902 года — Твен за какой-то час обошел все закоулки по-прежнему тихого и безмятежного Ганнибала, а дочери написал в открытке: «Господи, до чего тут все маленькое… Наверное, лет через десять, если я еще раз сюда приеду, мне покажется, что вокруг скворешники, а не дома». Но даль памяти укрупняет и события, и людей. Взявшись за «Приключения Тома Сойера», Твен погрузился в мир, давно им оставленный, а все равно для него живой, яркий, полный очарования и тайны. С дистанции в двадцатилетие, что прошло с того дня, как Сэм Клеменс сел на пароход, отправлявшийся из Ганнибала в Сент-Луис, многое в этом мире казалось и лучше, и значительнее, чем было на самом деле. Да и как иначе? Ведь Ганнибал был его духовной родиной, а не только городом, где протекли детские и юношеские годы, самые богатые и впечатлениями, и переживаниями, и неуемной жадностью к жизни, тогда еще представлявшейся бесконечным счастьем и радостью, всерьез не омрачаемой ничем на свете.

И в повести о Томе подлинный Ганнибал с его вдоль и поперек исхоженными Сэмом проулками, где буйно разрослась сорная трава, незаметно, но постоянно утрачивает реальные очертания, становясь царством мальчишеской вольницы и безоблачного, блаженного покоя, хотя в действительности родной город Твена никогда не был таким солнечным, райским уголком.

Очень непросто уловить черту, за которой кончается в этой повести достоверность и начинается сказка — искрящаяся весельем, безыскусная и светлая, точно ее сложили сами подростки из Ганнибала, а не написал когда-то верховодивший ими, но давно ужо выросший, ставший профессиональным литератором Марк Твен.

Секрет здесь в том, что и сказка насыщена такими подробностями, которым мы верим сразу же, потому что они жизненны. О тех реальных людях, которые в качестве персонажей выведены на страницах «Тома Сойера», литературоведам удалось кое-что разузнать (а кое-что сообщил сам Твен), и выяснилось, что в жизни они были не совсем такие, как в повести. Ну, например, вдову Дуглас в действительности звали миссис Холлидей, и она вправду отличалась гостеприимством, заботливостью и щедростью. Но в повести Твен умолчал, что этой миссис Холлидей больше всего в мире хотелось снова выйти замуж, она заманивала к себе возможных женихов, намного ее моложе, и еще гадалок, которым всегда сообщала, что в юности ей напророчили трех супругов, а пока был только один. Миссис Холлидей была по-своему симпатичная, радушная женщина — это в книге осталось, а вот о том, насколько убогими мыслями и желаниями она жила, Твен решил не упоминать. В «Томе Сойере» буквально каждая глава должна была светиться радостью. А если на горизонте героев появлялись предвестия бури, то и буря в конечном счете оказывалась нестрашной — быстро проносилась, не причинив ущерба, и мир снова сиял первозданной красотой. И люди должны были быть под стать такому миру — чуточку смешные, добрые и ласковые, ну разве что за исключением Индейца Джо да еще учителя Доббинса.

Под пером другого писателя, наверное, дала бы себя почувствовать умиленность этой кажущейся гармонией, а стало быть, пробилась и неверная нота. Но ничего этого нет у Твена. Он описывал историю своих ранних лет, и в главном он был верен правде. До него американская литература не знала художника, способного с подобной неукоснительной верностью воссоздать мысли, интересы, побуждения, чувства, весь строй души совсем еще юного героя, у которого, однако, свои твердые понятия об окружающей жизни, свой взгляд на вещи, своя логика. Нам эти понятия и эта логика могут показаться наивными, забавными, может быть, и нелепыми, но мы и на секунду не усомнимся в том, что подростки, жившие в Санкт-Петербурге на Миссисипи, могли думать и чувствовать только так, как показал Твен.

И оттого мы как бы все время рядом с ними, деля все их тревоги и радуясь всем их удачам. Это мы сами, а не только Том с Геком, погружаемся в звенящую тишину летнего полдня. И ищем сокровища в таинственных опустевших домах горожан, которые разъехались кто на Запад, кто на Юг. И подкладываем ужей в рабочую корзинку тети Полли, наслаждаясь ее испуганными криками. И томимся в воскресной школе, придумывая что-нибудь необыкновенное, — прорываем подземный ход, ведущий через два океана прямехонько в Китай, вывешиваем черный пиратский флаг на корме полусгнившей барки, которой доберешься разве что до Джексонова острова посредине реки.

Этот пустынный остров лежал в миле от Ганнибала, и Сэм с приятелями проводил там дни напролет. Назывался он остров Глескока. Во времена детства Твена на нем жили тысячи черепах — порывшись в горячем песке, легко было набрать целую сковородку мелких яиц. В заводях кишела крупная рыба, ее можно было поймать удочкой и даже рубашкой.

А когда остров, приютивший трех знаменитых пиратов из Санкт-Петербурга — Тома, Гека и Джо Гарпера, — был исхожен вдоль и поперек, в запасе всегда оставалась пещера Мак-Дугала, где будут плутать Том и Бекки и найдет свой конец Индеец Джо. Это была пещера Макдоуэлла в двух милях на юг от Ганнибала. Говорили, что в свое время она служила укрытием разбойников, орудовавших на Миссисипи, потом — сборным пунктом шайки Мореля, той, которая занималась сманиванием и перепродажей рабов. Да и много других страшных историй рассказывали про эту пещеру, нескончаемыми галереями уходившую глубоко под землю, так что ни один человек не знал ни ее точного плана, ни всех ее тайн.

Кажется, чего было проще — припомнить разные разности из далекой детской поры да и описать все так, как происходило с самим автором, когда он был десятилетним мальчиком в тихом городе Ганнибале. Но и книга получилась бы другая. Получились бы мемуары. Если их пишет незаурядный человек, они бывают удивительно интересными. У Твена тоже есть книга воспоминаний — «Автобиография». Это прекрасная книга, умная, богатая наблюдениями и иронией. И все-таки во всем мире читают прежде всего «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Их читают уже целый век. Сегодня их любят не меньше, чем сто лет назад, когда Том и Гек впервые представились читателю.

Наверное, все дело в том, что эти повести — больше, чем автобиография Сэмюэла Клеменса, который их написал. В них есть то, что не умирает со смертью человека, который прожил свою жизнь и под старость оглянулся на нее, чтобы снова перебрать и самые радостные, и самые печальные страницы, подводя итог. В них есть чудо искусства.

Художник прикасается к такой ему знакомой и такой на вид безликой, бесцветной провинциальной американской жизни прошлого столетия. И за ее скучной размеренностью он обнаруживает удивительное богатство. Однообразие бестревожного быта вдруг расцвечивается яркими красками не книжной, а, истинной романтики. Мир овеян тайной, в нем все захватывающе интересно, неожиданно. И сколько чудес, сколько поразительных случайностей на каждом шагу!

Ничего этого, разумеется, не увидеть, привыкнув к будничности и перестав замечать за нею жизнь — бесконечную, всегда изменчивую, вечно новую в своем переливающемся многоцветье. Для ребенка будничности не существует. Вероятно, в любом сорванце-ветрогоне скрывается художник, потому что ведь и у художника обязательно должно быть это не притупленное, острое зрение, эта способность распознать оттенки и полутона там, где для других господствует лишь одна серенькая и тоскливая тональность.

Оливия Клеменс называла своего седоусого мужа Мальчик — из нежности.

Писатель, создавший книги о Томе и Геке, и впрямь был мальчиком — по обостренности восприятия, по той детской доверчивости к чуду, без которой не было бы самих этих книг.

Кто бы из ганнибальцев мог предположить, что их неказистый городишко способен предстать перед миллионами читателей таким редкостно колоритным и притягательным местом, как родина Тома и Гека! Им-то казалось — город как город, неотличимый от тысячи других, разбросанных по американским просторам от океана до океана. А под пером Твена это была сказочная земля. Воздух здесь напоен ароматом цветущих белых акаций, и изумрудными переливами сверкала вымытая июньской грозой зелень на Кардифской горе. Блаженная тишина стояла в летнем воздухе, только пчелы деловито жужжали, собирая пыльцу в разросшихся, запущенных садах. Ни дуновения ветерка, густеет дымка зноя, и парят в бездонном небе над широко разлившейся рекой одинокие птицы.

Дремлет природа — лишь постукивает вдали дятел да изредка проскрипит по главной улице телега, неспешно поднимающаяся от пристани к старой кожевне за пустующим трактиром. И весь Санкт-Петербург погружен в эту сладкую дрему, мирный, счастливый городок, пусть его сколько угодно называют захолустьем, где никогда ничего не случается.

Твену хотелось, чтобы, закрыв книгу, его читатель сохранил ощущение ничем не нарушаемого покоя, гармонии и счастья. Мы знаем, что в Ганнибале происходили события и пострашнее, чем нежданная встреча Тома Сойера со своим заклятым врагом Индейцем Джо в пещере. Придет время, и об этих мрачных сторонах жизни своего родного города Твен тоже расскажет — уже в книге о Геке Финне, да и не только в ней. Но в «Томе Сойере» о них еще не заходит речи. Том, быть может, и догадывается, что не так-то все лучезарно и празднично в Санкт-Петербурге. Ведь убили же у него на глазах доктора Робинсона, которому для занятий анатомией потребовался труп, хотя в те годы церковь решительно запрещала производить вскрытия. Ведь если бы не его, Тома, смелость, не миновать бы виселицы ни в чем не повинному Меффу Поттеру, которого толпа готова была растерзать, не дожидаясь суда.

Впрочем, если героя Твена и посещают мысли о том, что жизнь сложна и таит в себе жестокие драмы, то вслух он этих мыслей не высказывает. В конце концов, он всего лишь мальчишка, пока почти и не соприкасавшийся с миром взрослых, живущий собственными интересами, собственными детскими увлечениями и надеждами. А у Тома такой уж характер, что ему бы только играть, выдумывать все новые и новые приключения, отдаваясь им самозабвенно.

Но дело не только в характере Тома Сойера.

Твен писал свою повесть, когда давно ужо осталась позади Гражданская война и высоко взметнулись волны деляческого ажиотажа, который уродовал души, порождая столько кричащих несправедливостей, что сама действительность Америки внушала чувство тревоги и разочарования. Вспоминая Ганнибал, каким тот был сорок лет назад, писатель не мог не поразиться контрасту — как все с тех пор переменилось! И достаточно было просто сопоставить минувшее с нынешним, как сразу же то давнее время окутывалось пеленой сладких воспоминаний, казалось чуть ли не безмятежным на фоне нездоровой, суетливой эпохи, пришедшей ему на смену. Из этих воспоминаний, из этих сопоставлений и возникал образ «зеленой долины, залитой солнцем», теперь уже поруганной, но в былые — и не такие уж давние — времена представлявшей собою обитель радости, довольства, счастья.

И оставалось только гадать, зачем же сам Сэмюэл Клеменс сбежал из этой обители в Неваду и не возвращался в края своей ранней юности столько лет, зачем, так много вложив от самого себя в Тома Сойера, он великому множеству и юных, и взрослых читателей внушил иллюзию, будто и его мальчишеские годы были сплошным праздником и бесконечной веселой игрой, хотя он-то ведь еще малышом узнал, почем фунт лиха.

Твен черпал из своего непосредственного опыта, но писал все-таки не о себе самом. Он писал об особой стране по имени Детство, которую первым по-настоящему и открыл для американского читателя. И он был убежден, что нет и не может быть страны прекрасней, чем эта. Одна беда — провести в ней всю жизнь невозможно: для каждого приходит время прощания, и с возрастом неизбежно черствеет сердце, ослабевает воображение, глохнет врожденное и безошибочное чувство справедливости.

Повсюду вокруг Тома и Гека властвует будничный распорядок, которому подчинились взрослые. Но пока еще так легко от него сбежать, с головой уйдя совсем в другой, увлекательный и чудесный мир. Санкт-Петербург действительно замечательное местечко — здесь никакое бегство не страшно, ведь все это игра.

Можно разыграть свою же гибель в реке, подняв на ноги весь городок, и преспокойно наслаждаться привольными деньками на острове, а затем произвести фурор, явившись в церковь на собственные похороны, как это довольно часто происходило с мнимыми покойниками из рассказов, сложенных на фронтире.

Можно пережить нешуточную опасность, блуждая по мрачным коридорам пещеры, но и это приключение, конечно же, кончится счастливо, а наградой за него будет найденный клад, осуществившаяся мечта любого подростка.

Да, все это могло происходить только в Санкт-Петербурге, штат Миссури, и во времена, которых уже не вернуть. Страна детства соединилась в представлении Твена с той идеальной страной, которой, как ему казалось, могла бы стать Америка, если бы только люди доверяли велениям своей души, а не расчетам да укоренившимся предрассудкам и сохранили верность собственной своей доброй природе, а не ими же выдуманным нормам существования, подчиненного корыстолюбию, практичности, набожности и культу пользы, хотя до чего же эта польза безлика и скучна.

В Томе Сойере соединяется все самое лучшее, что была бы способна создать Америка, избавленная от пороков и уродств делячества, и та не стесненная никакими условностями свобода чувства и души, какая исчезает вместе с детством.

Именно поэтому Том всегда останется живым и притягательным для всех мальчишек мира.

Он в самом деле удивительный мальчик, этот Том Сойер. В толпе своих ровесников он не затеряется, потому что Том — это личность, но чета благонравному Сиду или чистюле Альфреду Темплю. Сколько он доставил хлопот своей старой тете Полли да и всему Санкт-Петербургу! Но ведь он не просто развлекается, как умеет. Он смышлен, смел и наблюдателен. И он справедлив не только когда преследует тихонь да подлиз. Нужно спасти Бекки, над которой уже занесена розга плешивого учителя, — и Том, настоящий рыцарь, заслонит свою избранницу, вытерпев порку без единого стона. Нужно защитить неповинного Меффа Поттера, которому грозит казнь, — и он, отбросив страх, выступит на суде, хоть и чувствует в упор на него наставленный тяжелый взгляд Индейца Джо.

Кажется, он такой же, как все, — озорник, который морочит старших, дерется, мирится, затевает игры одну интереснее другой. Да, он от души ненавидит заученные добродетели и тупую самонадеянность примерных мальчиков. Найденный в траве клещ для него куда интереснее всей школьной премудрости. Дохлая кошка, с которой следует отправиться в полночь на свежую могилу, чтобы вывести бородавки, в его глазах куда ценнее той Библии с картинками, что он получил за мнимые успехи в воскресной школе. Что-то там толкуют про ожидающую его богатую и сытую жизнь, если только он будет хорошо себя вести, прилежно учиться и слушаться мистера Доббинса, а также тетю Полли и проповедника. Какая тощища! То ли дело стать пиратом, Черным Мстителем Испанских морей, который носится по неспокойным волнам на корабле «Демон бури». Или разбойником, скрывающимся в густом лесу на том берегу реки. Разбойником даже лучше — лес неподалеку от города, можно будет наведываться к родным, да и цирк не пропустишь, если он вдруг опять приедет.

Ну, да много ли наберется ябедников сидов или смирненьких отличников темплей в любой толпе мальчишек? Таких, как Том, всегда будет гораздо больше. Детство — это романтика, равнодушная к послушанию и прилежанию. В детстве все дороги открыты, все замыслы достижимы, все мечты не беспочвенны. И кто же будет мечтать лишь о похвале школьного наставника, если приятель всерьез задумал что-нибудь дерзкое и захватывающее — сделаться Робин Гудом, улететь через океан на воздушном шаре…

А все же Том Сойер один, он не похож ни на Джо Гарпера, ни на Бена Роджерса, ни на других юных обитателей Санкт-Петербурга. Он один, потому что никто, кроме Тома Сойера, не умеет так непринужденно превращать тягучие будни в подлинный фейерверк выдумки и фантазии, романтики и игры. Ни в ком, кроме Тома, нет этой способности преображать самые скучные минуты в настоящие праздники, когда мир становится бесконечно интересным, красочным, таинственным и веселым в любом, на вид вовсе не привлекательном своем проявлении.

В Томе и Геке не просто воплощена — в них торжествует живая, вольная жизнь. Она сметает на своем пути всякую неправду, теснит всякую окаменевшую нормальность, открывая путь творчеству, пусть оно выражено только изобретательностью проделок, остроумием розыгрышей, талантливостью необычных игр и затей. Все равно это по сути своей творчество, потому что игра опрокидывает, высмеивает серьезность установленного взрослыми порядка. Она с полной очевидностью выявляет, до чего чужды человеку — по самой его природе — все эти правила благочестия и усердия, которые потом вознаградятся солидным положением в обществе и почтительными поклонами сограждан.

Еще в конце XVIII века, когда Америка только боролась за независимость, снискал себе громкую известность ученый и философ Бенджамин Франклин. Это был выдающийся человек: о нем знала вся образованная Европа, петербургская Академия наук избрала его своим почетным членом. Франклин изучал электричество и изобрел первый молниеотвод. Он много сделал и на поприще экономики, и на ниве политики, и на стезе культуры — издавал «Альманах простака Ричарда», служивший тогдашним американцам излюбленным семейным чтением, открыл в Филадельфии первую общественную библиотеку, там же основал университет.

Имя Франклина и через много лет после его смерти в 1790 году было окружено в США глубоким уважением — и не напрасно. Конечно, Франклин мыслил как человек своего времени, эпохи Просвещения. А его идеи превратили в догму, обязательную для всех и каждого. Он происходил из среды ремесленников, был небогат и трудно пробивал себе путь в жизни. Оттого-то ему и представлялось, что самое важное — это старательность, умение во всем себя ограничивать, стремясь к одной цели, к признанию современников, которое гарантирует солидный счет в байке.

Как все просветители, Франклин верил в безграничное могущество разума и исконную непорочность человеческого сердца. Но последователям не было дела до его философских убеждений и тем более до истории, которая показала наивность этих прекраснодушных взглядов. Последователи усвоили лишь прописные истины вроде того, что плохо быть лодырем или гулякой, да плоские советы пораньше вставать, побольше работать, почаще посещать церковь, чтобы примерной жизнью заслужить одобрение свыше, которое выразится и в удачах деловых, практических.

Эти прописи, эти назидания вдалбливались в головы многих поколений американских подростков. Сэм Клеменс их тоже наслушался предостаточно и питал к ним самое искреннее отвращение. Работая над «Томом Сойером», Твен вспомнил о них еще раз. Мы от души смеемся над хитроумной уловкой Тома, который заставил приятелей выкрасить вместо себя забор, да еще взял с них за это мзду алебастровыми шариками и хлопушками. И мало кому приходит в голову, что эти знаменитые страницы «Тома Сойера» являются самой настоящей пародией. «…Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее», — чуть не дословно цитируя Франклина, внушает своему племяннику тетя Полли, вознаградив Тома за побелку лучшим яблоком из кладовой. Но получилось-то как раз наоборот: была бы голова на плечах — и безделье окажется самым верным путем к богатству!

Том Сойер, нечего и говорить, Франклина никогда не читал и даже о нем не слышал. Но и ему прожужжали уши благими рекомендациями насчет высокой честности, старания, опрятности, трудолюбия, строгой морали и еще множества замечательных, только уж больно нудных вещей в том же роде. Вот он на свой лад и бунтует против таких рекомендаций: потихоньку выливает воду из таза для умывания, а потом усиленно трет немытую физиономию полотенцем; или выдумывает неведомую медицине болезнь, лишь бы не ходить в школу. Инстинктом, который не обманывает, он давно уже понял, что мальчики, которых ему ставят в пример, все эти «юные друзья трезвости», любимчики священника, ведающего воскресной школой, отрада своих христолюбивых мамаш, уже и сейчас непереносимы, а вырастут пустоцветами и будут нагонять тоску на каждого встречного, сколько бы ни нахваливали их отменные душевные качества.

Но принципы у Тома есть, и даже очень строгие. А самый важный из них — доверие к истине, не вычитанной из книжек, не позаимствованной из проповедей да назиданий, а добытой собственным опытом, подсказанной собственным чувством. Том всегда ведет себя естественно — так же естественно, как гнется под ветром трава, расцветают по весне деревья, поют на рассвете птицы. Да он ведь и вправду частица самой природы, этот сирота, которому меньше всего свойственны Сиротские настроения, этот фантазер, готовый ради очередной озарившей его идеи преодолеть любые препятствия и немедленно отправиться хоть на край света.

Он бывает и жестоким, но не осознает этого, как не осознает своей жестокости природа, когда ураганом крушит дома или насылает наводнения. Кокетство Бекки и незаслуженная порка, которой его подвергла из-за сахарницы тетя Полли, право же, не такая большая обида, чтобы, притворившись утопленником, несколько дней терзать родных, уже приготовивших траурные костюмы для церемонии отпевания. А пунцовый шарф, который можно будет надеть на похоронах судьи, не такая уж великая радость, чтобы желать умирающему поскорее отправиться в лучший мир. Но для Тома все приключающееся в мире — это игра. Он не знает и не хочет знать той черты, за которой игра превращается в опасность или в тяжкое испытание для взрослых. Да, впрочем, опасности ведь неизменно преодолеваются, а испытания на поверку выходят мнимыми. Так стоит ли печалиться, что в своих проказах Том порой хватает лишку?

Может быть, Том проявлял бы больше благоразумия, не начитайся он всякой дребедени про выдающихся авантюристов и про неистовую любовь, про пиратов, крестоносцев и отшельников, презревших жалкую суету жизни и удалившихся в пещеры и леса с гордым сознанием своей отверженности. У писателей-романтиков — Байрона, Вальтера Скотта, Гюго — любовь всегда выглядела всепоглощающей, а какой-нибудь гордый корсар, бросающий вызов всей вселенной, или рыцарь, отправившийся сражаться с сарацинами, чтобы выжечь память о перенесенном у себя на родине оскорблении, представали настоящими героями. Но времена романтиков давно прошли. Зато характерные для них персонажи, мотивы, стилистика — все это сделалось добычей мелкотравчатых подражателей и просто литературных халтурщиков, наводнивших книжные лавки высокопарной беллетристикой в романтическом духе. Эти-то вот неуклюже скроенные романы и проглатывал Том Сойер, честно старавшийся в своем не слыхавшем ни о какой романтике Санкт-Петербурге соблюдать нормы этикета, принятые у демонических аристократов и коварных томных красавиц, про которых было написано в его книжках.

При этом он неизбежно попадал в комичные, а то и в дурацкие положения. Достаточно вспомнить, как он ухаживал за Бекки, — по всем литературным правилам, хоть Тома и подвело незнание анатомии, когда полагалось прижать к сердцу брошенный дамой цветок. «Туманные и величавые высоты романтики» притягивают его воображение, и он размышляет о том, что «пора покончить с постылой жизнью», поскольку дама отвергла его царский дар — шишечку от каминной решетки; он совершенно искренне чувствует себя бесприютным странником в пустынном мире, бежавшим от равнодушных и бесчувственных людей вроде тети Полли, проучившей его за смелые медицинские опыты с котом.

Но возвышенные мысли влюбленного под окном Обожаемой Незнакомки по имени Бекки Тэчер прервет служанка, выплеснувшая на улицу ведро воды, а место последнего успокоения Гонимого Страдальца окажется заросшим крапивой, так что придется побыстрее вскакивать да потирать обожженные голые пятки. Твен был реалистом, ему безмерно докучали вялые романтические цветы, еще повсюду доцветавшие на ниве тогдашней американской словесности. И в «Томе Сойере» он высмеял все эти ненатуральные страсти, искусственно нагоняемую меланхолию и плетение бессмысленных, зато «красивых» словес, пленившее его героя в грошовых повестях из великосветской жизни.

Твен знал, что у Тома слишком здравый природный ум и слишком отзывчивая душа, чтобы со временем вся эта шелуха изысканности и утонченности не показалась сущим вздором ему самому. Она, конечно, осыплется, и под ней обнаружится наивно и комично выраженное, но по сути чистое и высокое чувство, которое, пожалуй, лучше всего назвать жаждой жизни — насыщенной, яркой, нешаблонной.

Том романтик по своей природе, а вовсе не потому, что он усвоил романтический стиль поведения и строй переживаний. Это большая разница. Ходули, на которых расхаживали персонажи затрепанных «романтических» книжек, Твену, разумеется, были смешны, но никогда не казалась ему ходульной истинная романтика, если под нею понимать увлеченность мечтой, бескорыстие помыслов и стремление к справедливости.

Его любимым писателем был великий Сервантес, автор «Дон Кихота». Том Сойер каким-то образом раздобыл эту книгу, выкопав ее из-под груды жалких поделок, в которых расписывались подвиги контрабандистов да печали томящихся ожиданием возлюбленного невест-герцогинь. Подобно тому как Твен высмеивал в своей повести избитые красивости запоздалых романтиков, Сервантес за два с половиной века до «Приключений Тома Сойера» пародировал нелепости романов про рыцарей, живущих в каком-то совершенно нереальном, безжизненном мире. Герой Твена ничего этого не понял, вполне серьезно отнесясь к подвигам идальго из Ламанчи, так потешавшим его верного оруженосца Санчо Пансу.

И все же в Томе Сойере есть очень много близкого прославленному рыцарю Печального Образа. Он добр и чуток к чужой беде. Он благороден — не по рождению, а по поступкам в ситуациях, непростых для десятилетнего мальчика из американской глубинки. А главное, как и Дон Кихот, Том Сойер не способен выносить жизни заурядной и приниженной и расцвечивает повседневность пышными красками воображения, веря в свою же выдумку и не смущаясь даже самым очевидным несовпадением фантазии и реальности.

Поэтому так трудно представить его взрослым. Твен не раз задумывал продолжение книги, но, как только доходило до необходимости изобразить Тома выросшим и отыскавшим себе какое-то место в стране, где серьезные люди живут деловой, степенной жизнью, перо опускалось: для подростка из Санкт-Петербурга там просто не было места. Да и что ему делать среди коммерсантов и крючкотворов, святош и ханжей или хоть среди обывателей какого-нибудь захолустного поселка с их куцыми понятиями и тупым однообразием быта? Дон Кихот оказался бы фигурой настолько чужеродной в Америке после Гражданской войны, что мог бы вызвать разве что жалость, если не насмешку. И Том навсегда остался мальчишкой, пламенным романтиком и отчаянным сорвиголовой из крохотного американского городка на Миссисипи, бунтарем и верховодом, гордо несущим через время свою независимость и свою верность мечте.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

I. «Откуда ты, мальчик таинственный…»

I. «Откуда ты, мальчик таинственный…» Откуда ты, мальчик таинственный, Из близких иль дальних стран? И правда ли то, иль обман, Что сын ты мне, мой ты, единственный? Из близких иль дальних стран Пришел ты, как гном заколдованный, Принес с собой мир зачарованный. И правда ли

Мальчик был, есть и хочет есть

Мальчик был, есть и хочет есть Сколько ни говори «изюм», слаще в животе не становится. Сколько ни пиши «постмодернизм издох» — лучшие времена в литературе не наступают. Сознание, конечно, способно повлиять на действительность, только вот к постмодернизму это отношения не

Мальчик с разбитыми коленками

Мальчик с разбитыми коленками Тайная комната есть в каждой средней школе. Обычно она находится там, где раздевалка, и если прислушаться, то за стеной можно различить шорохи и скрип гусиного пера по бумаге – это шумят Отверженные. Они Изгои на время, лишь пока не достигнут

Мальчик-вор и его мать

Мальчик-вор и его мать Мальчик в школе украл у товарища дощечку и принёс матери. А та не только его не наказала, но даже похвалила. Тогда в другой раз он украл плащ и принёс ей, а она приняла это ещё охотнее. Время шло, мальчик стал юношей и взялся за кражи покрупнее. Наконец

Мальчик с пальчик

Мальчик с пальчик Жил маленький мальчик: Был ростом он с пальчик, Лицом был красавчик, Как искры глазёнки, Как пух волосёнки. Он жил меж цветочков; В тени их листочков В жары отдыхал он; И ночью там спал он; С зарёй просыпался, Живой умывался Росой, наряжался В листочек

Мальчик у Христа на елке

Мальчик у Христа на елке I Мальчик с ручкой Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице на известном углу одного мальчишку, никак не более как семи лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у

I Мальчик с ручкой

I Мальчик с ручкой Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице на известном углу одного мальчишку, никак не более как семи лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана

II Мальчик у Христа на елке

II Мальчик у Христа на елке Но я романист и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном

Даг Стюарт Быть или…: величайшая шекспировская подделка. Глава из книги «Мальчик, который не стал Шекспиром» © Перевод Е. Доброхотова-Майкова

Даг Стюарт Быть или…: величайшая шекспировская подделка. Глава из книги «Мальчик, который не стал Шекспиром» © Перевод Е. Доброхотова-Майкова Уильям-Генри Айрленд провернул литературную мистификацию столь грандиозную, что в конце концов и сам уверовал в то, что он и есть

Глава первая МАЛЬЧИК С ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ

Глава первая МАЛЬЧИК С ОРАНЖЕВОЙ РЕКИ Чудо-женщина жила (Господи, прости ей!) Не добра и не мила, Но краса ее влекла Джентльменов без числа Дьявольской стихией. <…> Кровью куплена она, Возродилась в дыме, И звала к оружью тех, Для кого была их грех, — Женщина прекрасней

Трилогия «Мальчик со шпагой» («Всадники со станции Роса»-«Звёздный час Серёжи Каховского» — «Флаг-капитаны»

Трилогия «Мальчик со шпагой» («Всадники со станции Роса»-«Звёздный час Серёжи Каховского» — «Флаг-капитаны» Не сразу, едва выявив некое несоответствие в реальной жизни супротив привычных формул, начинает писатель новую книгу. Так и между «Валькиными друзьями и

Глава 7 Мальчик и Великое Служение

Глава 7 Мальчик и Великое Служение Господи! Почему так часто гибнут дети?! Заголовок в «Киеских Ведомостях» Вообще-то сперва я хотел слова эпиграфа сделать заголовком всей главы, но… Внимательно присмотревшись к происходящему, к проблеме, увидел вдруг, что почти за

АНДЕРСЕНОВСКИЙ МАЛЬЧИК – РОЛЬ НАВСЕГДА

АНДЕРСЕНОВСКИЙ МАЛЬЧИК – РОЛЬ НАВСЕГДА «В защиту банальных истин» – так называется книга Наума Коржавина, объединившая его критические работы, публицистику, эссеистику едва ли не за сорок лет (М.: Московская школа политических исследований, 2003, тираж 1500 экз.).Название