Глава 2 Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова

Глава 2

Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова

1

В короткой автобиографии 2003 года Пригов пишет, что художественные влияния на него «сменялись последовательно – от Микеланджело до Бойса», литературных же влияний на себя он не обнаруживает, «так как всю свою жизнь старался транспонировать визуальные идеи во все время отстававшую сферу вербальности»[52]. Иными словами, литературные тексты Пригова могут пониматься как эквиваленты визуальных конструкций, перенесенных в словесную сферу. Но что означает «транспонирование», о котором говорит художник?

Пригов неоднократно намекал на сущность такого транспонирования. Прежде всего речь шла о понимании словесного текста как некой пространственной конфигурации. Так он декларировал: «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство»[53]. В некоторых текстах Пригова словесное творчество описывается как погружение некой словесной массы в пространство, которое начинает организовывать слова в ряды в соответствии с пронизывающими его силовыми линиями. При этом вербальное пространство у Пригова имеет «реалистический» характер. Это не просто умозрительная конструкция, это именно силовое поле, организующее смыслы так же, как окружающий нас мир организует своим силовым полем смыслы, которые мы в нем читаем. Когда?то Ницше описывал мир как ограниченную плоскость, силовое поле, способное менять свою конфигурацию и принимать конечное число форм:

Знаете ли вы, что для меня «мир»? Показать ли его вам в моем зеркале? Этот мир – чудовищная сила без начала и конца, твердая и прочная, как железо, сила, которая не становится ни больше, ни меньше, не растрачивает, а только превращает себя, в целом оставаясь неизменной величиной, хозяйством без трат и расходов, но и без прибыли, без доходов; границами ей служит окружающее «Ничто», она не расплывчата и растрачена, не растянута до бесконечности: эта вполне определенная сила занимает вполне определенное пространство, но не такое, в котором что?нибудь было бы «пустым», – скорее эта сила присутствует везде как игра сил и силовых волн, одновременно единство и «многое», в одном месте она накапливается, в другом убывает, это море бушующих сил и их потоков, вечно меняющееся, вечно возвращающееся, возвращающееся через огромное число лет приливом и отливом своих образов, перетекающее из самого простого в самое многообразное, из самого спокойного, застывшего, холодного – в самое раскаленное, дикое, противоречащее самому себе, а потом снова возвращающееся от полноты к простоте, от игры противоречий к наслаждению гармонией, утверждающее себя в этом подобии своих путей и лет, благословляющее себя как то, что должно вечно возвращаться, как становление, не ведающее насыщения, пресыщения, усталости…[54]

Поскольку количество форм, которые может принять пространство мира, конечно (и это для Ницше доказательство возможности вечного возвращения), но конечна и совокупность всех конфигураций словесного и художественного пространства вообще, в какой?то момент формы эти встречаются, накладываются друг на друга и становятся неразличимо изоморфными. У Пригова, вполне в духе Ницше, в этот момент происходит совпадение персонажей с реальными людьми, высказываний с событиями физического мира. Пригов писал:

…поэзия условно топологически (в пределе нисходящихся и неидентифицируемых бесконечностей) равномощна жизни и соотносится с ней корреляционным способом взаимообразных и взаимонаправленнных влияний, отражений, запечатлений и постулирований… (СПКРВ, с. 257).

В ином месте он так формулировал ту же мысль:

…к великому моему счастью (а может быть, это только всегдашняя иллюзия), обнаружил я впоследствии, что любому способу соединения слов что?нибудь в жизни да соответствует (СПКРВ, с. 115).

Возможная изоморфность пространств создает основание для «реалистического» (в смысле оппозиции номинализму) взгляда на «мир» как форму, конфигурацию, насыщенную смыслом. Именно способность мира и текста организовываться в формы и позволяет вписываться в них поколениям. Совершенно созвучно приведенному фрагменту Ницше Пригов писал:

Представьте, что вокруг одни лишь энергии и монады, лишь условные обозначения остановки пристального внимания чьего?то взгляда: сможете ли вы доказать, что этот останавливающий взгляд обладает навязывающей энтелехиовидной мощью, или просто есть доказательство существования некой внешней ему монаидальности (М, с. 52)[55].

Пригов тут полагает, что невозможно полностью отделить умопостигаемый мир, проецируемый взглядом вовне, от некой внешней и объективной конфигурации. Неслучайно, конечно, он использует аристотелевский термин «энтелехия», обозначающий некую нематериальную форму, придающую видимую конфигурацию материальному миру. Энтелехия может пониматься именно как поле, в котором распределены интенсивности, очаги силы, совершенно в духе Ницше, формирующие сложную топологию пространства. Известный немецкий биолог Ганс Дриш когда?то применил понятие энтелехии к морфогенезу, разворачиванию в пространстве форм жизни и так писал о ней:

Энтелехия, не будучи многообразием в пространстве и времени, создает таковое, подобно тому, как акт художественного творчества, сам по себе не пространственный, выливается в создание пространственного характера[56].

Занятно, что Дриш уподобил морфогенез в биологии акту художественного творчества, который с помощью проецирования интенсивностей формирует то пространство, в котором возникает художественная форма.

В 1974–1975 годах Пригов написал текст «Катарсис, или Крах всего святого на глазах у детей для Елизаветы Сергеевны Никищихиной и мужского актера». Жанр этого произведения не совсем ясен. С одной стороны, это явно пьеса с двумя действующими лицами, хотя каждое действующее лицо внутри этой пьесы и разыгрывает иные пьесы, притом актер-мужчина в них играет женщин, а актриса – мужчин. С другой стороны, происходящее в «Катарсисе» неоднократно определяется как не-театр, а акция[57]. Связано это, например, с тем, что действуют в «Катарсисе» Дмитрий Александрович Пригов и известная актриса Елизавета Сергеевна Никищихина, чьи реальные муж и дочь многократно упоминаются. В тексте объясняется:

Елизавета Сергеевна Никищихина не играет Елизавету Сергеевну Никищихину, а она и есть прямая Елизавета Сергеевна Никищихина ‹…›. А я просто не играю. А тот, кто будет играть, он, в сущности, играть не будет, он просто назовется Дмитрием Александровичем Приговым и будет им (М, с. 83).

Вся эта ситуация усугубляется тем, что сам Дмитрий Александрович Пригов (во всяком случае в середине 1970?х годов) «в жизни» разыгрывал роль литератора Дмитрия Александровича Пригова, с которым он совпадал и не совпадал одновременно. «Катарсис» – история о том, как автор пьесы Дмитрий Александрович Пригов пытается спровоцировать Никищихину убить его прямо тут же на сцене с помощью тяжелого папье-маше. Убийство как будто все?таки происходит, но вместе с тем и нет. Дело в том, что оно фигурирует в тексте, а потому уже не может быть настоящим убийством. Весь «Катарсис» построен как бесконечный переход от одной модальности к другой: от реальности – к акции, которая с трудом от нее отличается, а от акции – к театру, который акция призвана разрушить, от театра же к литературе. В пьесе эта смена модальностей описывается так:

Зритель просто всегда знает: вот актер умер, а сделал шаг в сторону – снова жив! снова стоит улыбается! цветы, аплодисменты! И зритель все это на свою жизнь пересчитывает: значит и в жизни так: смерть, ужас, страх! А вроде бы всегда есть некая возможность сделать шажок в сторону – и снова жив! Стоишь в некоем райском пространстве среди ада! (М, с. 96).

Любопытно, что смена модальностей целиком связана тут с пространственным смещением точки зрения, изменением параллакса. Сцена как будто поделена на разные пространственные зоны, каждая из которых соотнесена с иной точкой зрения, детерминирующей модальность происходящего. Стоит сделать шаг в сторону – и происходит пространственная трансформация, меняющая весь характер происходящего. Отсюда и невнятное определение жанра «Катарсиса»:

Это, собственно, не пьеса. Вернее все?таки пьеса. Но не совсем. Так это и надо понимать (М, с. 82).

Предполагаемое зрелище первоначально отнесено к некоему не-пространству, которому по ходу его разворачивания предстоит принять пространственную конфигурацию:

Он сидит за столом и просматривает какие?то бумаги. Еще один свободный стул. ‹…› Вокруг – ничего. То есть, конечно, полно всего: кулисы, занавесы, юпитера, люстры, потолки и все прочее, чего я даже упомнить не могу. Но они и есть то, что они есть – они просто обстановка, где все это по случаю происходит (М, с. 83).

Действие начинается в пустоте, вокруг нет ничего. Герои первоначально тоже не определены. Просто Он и Она. Главный реквизит тут бумаги, как выясняется позже, – текст пьесы, в который по ходу действия Он вносит поправки, а иногда мнет и вышвыривает листы из него. Первое явление «Катарсиса» происходит в неопределенном пространстве словесного текста, не знающего зрителей и актеров. Это пространство можно определить как «нулевое». Неопределенность этого нулевого «ничто» трансформируется, как только текст преобразуется в пьесу:

Ну а если все?таки так случится, что кто?то ради ретроградного интереса, скажем, в далеком их будущем, задумает воспроизвести все это на сцене, то ведь будет он уже изображать образ Елизаветы Сергеевны Никищихиной как некой древнесоветской героини, как, например, Антигоны, или Вассы Железновой, например. Да, конечно, изобразит он и образ Дмитрия Александровича Пригова, то есть меня, – куда от него денешься, коли вставил он себя в эту пьесу. И все это, естественно, приобретет совсем иной, неведомый мне, да и вам, смысл, как, собственно, происходит со всем, что переживает себя или даже просто – на минутку отделится, отвлечется от себя (М, с. 110).

Пригов даже различает как разные жанры «пьесу» (то есть словесный текст) и «пьесу в постановке» – словесный текст, который следует читать как запись представления, соответственно предполагающий иные пространственные модели. Пригов иногда помечает текст пьесы как «пьесу в постановке» (например, «Черный пес или Вайскэт»), а однажды он даже так называет пьесу: «Пьеса в постановке». Сюжетом этой пьесы (о которой речь пойдет ниже) является перенос действия из одного пространства в другое.

Для того чтобы текстовое пространство стало театральным и изменилась модальность представленного, необходимо сдвинуть точку зрения, внести параллакс. Пригов указывает, что для такой трансформации наряду с Приговым-персонажем и Приговым-драматургом следует ввести еще и третьего Пригова, который будет смотреть на все происходящее с точки зрения зрителя, стороннего наблюдателя. Такая точка зрения замкнет действие в классическом театральном единстве пространства и времени и организует сценическую коробку вместо первоначальной неопределенности:

Но столь жесткие правила единства, обрубившие все внешние связи с рыхлой, но трепещущей жизнью, создали некую критическую самодовлеющую массу внутрисценисценической жизни, которая начала коллапсировать, и в результате оказалась вне пределов посторонней досягаемости, даже наблюдаемости со стороны. ‹…› Что там произошло? ‹…› Не понять. Не видно. Темно. Черно. Черная дыра[58]. Так что же сможет узнать тот третий Дмитрий Александрович, когда и мы для него в данный момент находимся в противоречащем самому себе пространстве оговорок и отступлений, которые суть распавшиеся и потерявшие всякую материальную основу те частицы хаотической жизни, лепившиеся и с трудом удерживавшиеся на периферии блистательной конструкции трех единств (М, с. 119).

2

Переход из одного пространство в другое, который часто описывался как переход от аксиоматики одного художественного мира к аксиоматике другого, есть способ фундаментальной трансформации смыслов, каждый из которых вписывается в сингулярную конфигурацию пространства того или иного монадического мира. Указание на то, что можно неожиданно оказаться в «райском пространстве среди ада», возникает у Пригова в гораздо более позднем тексте 1994 года «Монады», который открывается так: «Возле самого что ада / Одна бедная монада / Плачет, плачет, убивается / Мила друга дожидается / Как Эвридика, / Вернее, Орфей…» (М, с. 50). Эвридика и Орфей тут неустойчивые, лишенные идентичности носители райского любовного блаженства в аду. Неустойчивость между тем противоположна самому статусу монады, которая является простой субстанцией, наделенной формальным принципом своего существования – энтелехией:

Всем простым субстанциям, или сотворенным монадам можно дать название энтелехий, ибо они имеют в себе известное совершенство, ‹…› и в них есть самодовление ‹…›, которое делает их источником их внутренних действий и, так сказать, бестелесными автоматами[59].

Монада воплощает устойчивость формальной структуры, придающей ей индивидуальность. Соответственно, переход от монады к монаде возможен только как коллапс одной энтелехии и возникновение на ее месте другой. Стоит Орфею повернуться к Эвридике, как Эвридика возникает на его месте. Переход монадных пространств невозможен. Весь приговский текст, посвященный монадам, осмысливает невозможность пространственных перетеканий. И хотя монады бессмертны, Пригов воображает ситуацию смертных монад, которая не предполагает их абсолютного исчезновения, но лишь распад присущих им формальных энтелехий:

Представьте, что вам оказалось быть 13?й погибающей монадой, чтобы сохранить монаидальность, вы стараетесь исчезнуть стремительней, единоразово, что как?то сохраняет хотя бы поспевающую за коллапсом форму, как потенцию… (М, с. 52)

Монада коллапсирует с такой стремительностью, что оставляет после себя телеологию чистой формы, нематериальное пространство, как носитель вписанных в него смыслов[60]. Многочисленные художественные миры, в том числе и те, что обыгрываются в «Катарсисе», – именно такие абсолютные изолированные умозрительные формальные конфигурации, несущие в себе потенцию смыслов. При этом произведение может описываться как череда пространственных коллапсов, после которых фрагменты, более не объединяемые в форму, вновь собираются вместе, но уже в другой конфигурации, в иной энтелехии. Так, в «Катарсисе» пространство одного мира начинает «коллапсировать, и в результате оказалось вне пределов посторонней досягаемости, даже наблюдаемости со стороны»; «распавшиеся и потерявшие всякую материальную основу частицы хаотической жизни» распадаются, но потом собираются вновь в конфигурации иного мира. В «Предуведомлении» к сборнику «Равновесие» (1997) Пригов, ссылаясь в подтексте на предустановленную гармонию того же Лейбница, так описывает этот процесс:

Вот, кажется, все рухнуло, рассыпалось на кусочки, несопоставляемые и взаимовраждующие. Кажется, что отныне и существовать?то нам в пределах, в некоем неестественном, глупо-выдуманном диком позитивном дизъюнктивном синтезе, сцепившись зубами. Ан нет, приглядеться, так этих всех просто держит на необходимом веселом расстоянии друг от друга (порой и в пугающей, а иногда и необходимо-взаимогубительной близости) пальчиками эта самая, не улавливаемая привычно шарящими руками в привычных местах, гармония (М, с. 547).

Напомню, что эта гармония – не что иное как энтелехия. А зримой моделью такой души-энтелехии со времен Аристотеля считалось человеческое тело. Пригов писал об «осколках коммунального тела», во многих текстах у него описывается странное выпадение отдельных органов из единой целесообразной формы тела. В цикле «Зрение, одолевающее плоть» (1993) описывается распад тела. Во «Внутренних разборках» (1993) «моя здоровая нога» «пошла по улице гулять», или лирический герой вдруг встречается с собственной пяткой. Виновата во всем этом «распустившаяся» энтелехия-душа:

Потом разговор с душой, я попрекаю ее за безответственность, за то, что она всех распустила, ведь это все?таки она – домоправительница и престолоблюстительница (М, 315).

Энтелехия тела – модель художественного пространства для Пригова. В одном случае (и в одном мире) тело оказывается человеческим, в другом геометрия его меняется, и из тех же фрагментов согласно иной потенции возникает иная фигура, например, монстр. В дальнейшем я еще буду говорить об интересе Пригова к геометрии, в частности, к трансцендентальным кривым Лейбница и к геометрии динамических топологических систем. Не буду останавливаться на этом сейчас. Приговское понимание формы созвучно лейбницевскому. Лейбниц провозгласил принцип непрерывности, лежащий в основе мироздания. Философ описывал свою эволюцию как постепенное преодоление сначала Аристотеля, а потом античного атомизма, с его точки зрения неоправданно видевшего в атомах «реальные единицы». Отвергнув атомизм, Лейбниц вернулся к аристотелевским субстанциальным формам и решил, что «природа этих форм состоит в силе»[61]. Формы эти, по мнению философа, следовало понимать как души:

Аристотель называет их первыми энтелехиями. Я, может быть более понятно, называю их первичными силами (forces primitives), которые содержат в себе не только акт или осуществление возможности, но и первичную деятельность[62].

Эти формы неделимы и вечны, они лежат в основе монад:

Существуют только атомы-субстанции, т. е. единицы или реальные единства, абсолютно лишенные частей, составляющие источники деятельности и первые абсолютные принципы сложения вещей и как бы последние элементы в анализе вещей субстанциальных. Их можно было бы назвать метафизическими точками: они обладают чем?то жизненным и своего рода представлениями; математические же точки – это их точки зрения для выражения универсума[63].

Форма, о которой говорит Лейбниц, – это чисто умозрительная конфигурация некоего абстрактного поля, которое соотносит между собой попавшие в него элементы, располагая их на поверхностях, искривленных невидимой силой, составляющей ее сущность.

Внутри некой геометрической аксиоматики в соответствии с принципом непрерывности, одна такая субстанциальная форма производит иную, и конфигурация, вычерчиваемая таким изменением поверхности, несет в себе всю будущую геометрию форм. Энтелехия может быть вся выражена некой алгебраической формулой, которая позволит произвести из прошлых конфигураций будущее,

подобно тому, – пишет Лейбниц, – как г-н Гудде был намерен в свое время начертить такую алгебраическую кривую, контур которой обозначал бы все черты определенного лица[64].

3

Итак, существует некое невидимое силовое поле, подобное тому, о котором писал Ницше. В этом поле постоянно меняется конфигурация силовых точек, которые невидимы и являются «метафизическими точками», описываемыми исключительно математически. Но это силовое, метафизическое поле, оно же – энтелехия, меняет видимый мир и трансформирует тела в нем. И каждая такая трансформация выражает переход от одного пространства, одной геометрии к другой. Важно, однако, то, что эта пространственная конфигурация невидима, чисто умозрительна и являет себя только через принцип «фигуративности», то есть деформации видимых форм. Пригов исходит из идеи такого силового, но невидимого поля. И хотя он декларирует, что его литература – это лишь форма манифестации перенесенного в слова зримого, сам этот перенос лежит вне области зрительно обнаружимого. Он начинает с видения, но видение оказывается невидимым.

Вот почему пространство это постоянно связано со словом, которое помогает его обнаружить. Привилегированным жанром явления невидимых пространственных конфигураций оказывается у Пригова театр (драматургия, перформанс), то есть вид искусства, в котором словесное и зрительное всегда находятся в состоянии взаимоперехода и взаимной детерминации.

Невидимая энтелехия лежит в основе пьесы «Место Бога», в которой черт по имени Легион является отшельнику и обращается к нему с длинным монологом. Является он «откуда?то с потолка» (и вниз головой), как это часто происходит в приговских воображаемых инсталляциях, в которых постоянно разыгрывается сюжет проникновения из одного мира (монады) в другой. В какой?то момент Легион – имя его значит, что он один, но одновременно тьма его сущностей существует в иных пространствах – сообщает отшельнику, что владыка зла не явится пред его очи, и объясняет:

…это как электричество. Он размером вроде меня, но места занимает в неисчислимое количество раз больше. А Бог по твоей молитве попустил места только на мой размер. ‹…› А самому?то главному Бог вообще места здесь не попускает. Ведь все это место – место Бога. Если дать место главному, то Богу придется ‹…› потесниться. ‹…› И он попускает немного пространства, когда считает это нужным[65].

При этих словах отшельник начинает гонять черта по сцене, прикрикивая: «Это место Бога!». Пригов так кончает пьесу:

Легион скачет, скачет с нечеловеческой легкостью и отчаянием. Потом проваливается.

Сцена этой странной пьесы – вместилище невидимого Бога и заполненного им видимого пространства. А Легион, который сам о себе говорит, что он есть прежде всего энергетическое образование, вроде черной дыры, являет свое видимое тело лишь в той мере, в какой Бог оставляет для его зримой формы невидимую конфигурацию места, совпадающего с его очертаниями. Театр оказывается пространством, в котором тело персонажа возникает как чистая манифестация энтелехии. И к этому сводится вся рассказываемая Приговым история.

Наиболее радикальная пространственная конфигурация придумана Приговым для «Пьесы в постановке»:

Сцена представляет собой один черный раструб, словно труба гигантского граммофона. В глубине – небольшое окно (без присутствия какой?либо масштабной вещи размера его не понять, но когда появляется человек и, точнее, когда он приближается к окну, то понятно, что оно в половину размера обычного домостроительного), от него расходятся расширяющиеся полосы черной материи, которые и образуют раструб. Впереди стороны этого раструба вырастают во весь размер сценической рамы. Пол и потолок этого странного помещения соответственно – наклонны. Раструб выполнен из черной-черной светопоглотительной материи. Ни щелочки, ни трещинки, ни какого?то там светопроникновения. Нечто безродное и бесполое[66].

Окно в глубине раструба подсоединено к мощному компрессору, способному втягивать в себя фигуры на сцене и даже зрителей из зала, но, когда воздух меняет направление, из окна могут выбрасываться в это необычное пространство разнообразные фигуры. Эта сценическая машина является, как мне кажется, архетипом множества приговских пространственных конструкций. В сущности она есть «ничто», совершенно безвидное и «безродное». Тело проникает в это пространство из такого же безвидного другого «ничто». А абсолютная чернота раструба обеспечивает возникновение и исчезновение безо всякой причины. Такая радикальность исчезновений и появлений часто связана с переходом из пространственного в дискурсивное, словесное. Но одновременно она, как я уже указывал, – результат коллапса монад. В тексте «Черное вычеркивание» Пригов объяснял:

Дискурс и образ телесности, напротив, представляет, обозначает собой явленность, проявленность, артикулированность. В то же время телесная поверхность является активной границей, ограничивающей конкретное тело от вторжения в него придвинутого вплотную мира и от его собственного распыления в пространстве.

Черное же, накладываясь на части тела, вычеркивает их из вышеназванной драматургии взаимоотношения с внешним миром и переводит в другую[67].

Речь идет именно о коллапсировании в иную монаду. Эти полосы и зоны черноты, хорошо знакомые нам по приговским инсталляциям, – являются инструментами конфигурации пространства, вычеркивания зон, подобно тому, каким отшельник уничтожил черта в «Месте Бога».

Но этим сценическая машина «Пьесы в постановке» не исчерпывается. Пригов так разворачивает сценическую экспликацию:

Теперь, собственно, идет самое важное пояснение. Вся глубина раструба каким?либо способом (уж не знаю – линиями, степенью освещенности ли, или чем другим) поделена на 3 зоны. Это есть – прошлое, настоящее и будущее. Значит, весь раструб – это время, взятое как география, время – это география, а вечность – это взгляд на нее. Собственно зрительный зал оказывается в положении вечности. ‹…› Действие происходит в трех зонах. Но поскольку действие движется не в естественно-природном течении времени, то в прошлом действие как бы двукачественное (вроде как в английском Past Perfect и Present Perfect одновременно), в зоне настоящего – оно однокачественно, а в будущем – бескачественно, зато множественно[68].

В каком?то смысле сценическая установка тут воплощает в себе идею «несинхронности» времени, каждый слой которого вписан в различное «местоположение», о чем речь шла в прошлой главе.

Существенно также и то, что перед нами машина, вернее машинный агрегат, части которого отделены друг от друга и вместе с тем находятся в неком псевдоорганическом взаимодействии. Тут ощущается проекция лейбницевских конструкций, о которых Мишель Серр писал, что у философа

организм – это машина, которая рождается и умирает лишь по видимости, сворачиваясь или разворачиваясь в меньшем или в большем театре, но постоянно существующая в собственном порядке бесконечной множественности и сохраняющая в различных изменениях порядка неизменную фундаментальную форму…[69]

Изменение всего агрегата похоже на переход то в меньший, то в больший театры, вписанные в разные сценические зоны. Переход из одной зоны в другую отмечен изменением геометрии пространства и соответственным изменением соотношения перспективной конструкции и фигуры:

В зоне настоящего (это средняя зона, зона прошлого сзади, а зона будущего – самая близкая к залу) стоит один стул, спиной к зрителям. В прошлом, у ярко светящегося окна, стоит такой же стул и кровать, сразу заметно, что они несоответственно глазной перспективе уменьшены, но в то же время, несоответственно резкому перспективному сокращению раструба, увеличены. От этого перспективного противоречия, даже скажем: склоки, – сначала режет глаза, но когда сознание одно отдает временной перспективе, а другое – антропологической, то все улаживается[70].

Персонажи переходят от одной перспективной зоны к другой и одновременно от одной временной перспективы к другой, деформируясь от перемещения в прошлое и в глубь раструба, или в будущее и к авансцене, где перспективные коллизии работают слабее. Стул, как и во многих графических листах Пригова, обозначает место зрителя, точку зрения субъекта.

Я не имею тут возможности разбирать всю сложную поэтику трансформаций и переходов, выдуманных Приговым. Отмечу лишь некоторые черты меняющихся энтелехий. На сцену выносится некое чудовищное, бесформенное существо. Вся его метаморфоза и движение целиком подчинены динамике перспективного уменьшения или увеличения. Не столько сам монстр движется, сколько само пространство формует и движет его:

Чудовище настолько непропорционально с задним планом, что внутренняя сила перспективы выталкивает его вперед, на авансцену, даже куда?то дальше – в зрительный зал. И волосы встают дыбом, потому что воображение берет это вытолкнутое внутренней силой перспективы внаружу чудовище и, не уменьшая его, а все, следуя привычке глаза при перенесении дальних предметов на ближний план, увеличивая его и увеличивая, переносит в зал, где каждый заранее уже чувствует себя раздавленным[71].

Но в какой?то момент нагнетание и выталкивание кончается, чудовище оказывается «инопородно, иноприродно нам», а потому, в конце концов, оно выталкивается из сценического пространства вовне. Пьеса кончается стремительным исчезновением и самого театрального пространства, как нам не соприродного:

В то же самое время стены раструба, пол и потолок его, как уди-уди, но только с жутким треском, скатываются вперед, исчезают, как шторки фотоаппарата. И тут открывается огромное, а может, и не огромное, но кажется, что огромное, а на самом деле – неугадываемое ни в глубину, ни в ширину, темное и незнакомое пространство[72].

В начале пьесы точка зрения зрителя, или, в иных терминах, субъекта, обозначена стулом. Но по мере пространственных и перспективных метаморфоз эта точка зрения совершенно утрачивает релевантность. Субъект исчезает, а всякое новое пространство уже не связано с ним, а приходит как бы извне. Органический агрегат такого театра становится все менее зависимым от зрителя, который как бы поглощается самой энтелехией пространственных конфигураций. Уже упоминавшийся Мишель Серр находит прямой аналог такой сценической машине у того же Лейбница:

…невозможно обозначить неизменного в своей интимности места, в котором бы покоился субъект, или душа, или субстанция машины. Эта последняя всегда, в конечном счете, находится вовне и также может отделяться, разгуливать вне автомата. Этот технический, псевдо-органический агрегат так образом составлен из неотвратимо внешних, безразличных и заменяемых элементов. Короче, это чистая топография[73].

Топография – энтелехия поглощает субъект, зрителя.

Для Пригова, как и для этой его пьесы, первично пространство, его конфигурация и та телесная энтелехия, которая в нем обитает. Именно из них возникают тела, персонажи, сюжет, который зачастую сводится именно к переходу от одной монады к другой. У Пригова каждый жанр, стиль, историческое направление в искусстве – это прежде всего особое пространство, специальная геометрия, часто помноженная на «географию времени». Для него характерен (и явлен, в том числе и в «Пьесе в постановке») переход от сценического трехмерного пространства к двумерному кинематографическому, экранному. Так, в сценарии перформанса «Fantasmic Family» в какой?то момент объемные сценические фигуры начинают исчезать из пространства сцены, уходя вверх:

Когда Третий уже скрылся из виду, сверху спускаются тросы подъемного механизма. Двое оставшихся в полнейшем молчании крепят его к столу, который так же медленно начинает поднимается вверх вместе с тарелками и графином. При подъеме обнаруживается длинная свисающая вниз скатерть, потом служащая экраном для видео-проекции. В третьем действии, после длительной паузы при молчании двух оставшихся участников сцены, которые тихо садятся сбоку, на экран проецируется видео-изображение (10–12 минут), героями которого являются те же трое персонажей за столом, но уже в обыденной домашней атмосфере[74].

Происходит трансформация пространства, соответственно и трансформация поведения, и возникает новая видимость уже знакомых фигур и действий.

Примеров таких можно привести множество.

4

Тот факт, что пространство у Пригова всегда первично, а фигуры целиком от него зависят, придает неожиданный поворот отношению видимого и невидимого в приговском искусстве. Пригов всегда постулирует наличие видимого и невидимого. При этом видимое часто, как в его воображаемых инсталляциях, помещается внутрь некоего условного эвклидова куба, внутри которого явленное зависит от невидимых энтелехий. Поскольку «театр» Пригова – это театр обнаружения и манифестации тел, в нем всегда подразумевается временное измерение. В каком?то смысле перед нами театр морфогенеза – появления формы, фигурации из невидимой энтелехии. В этом смысле художник близок Паулю Клее, также понимавшему форму как результат почти биологического морфогенеза[75]. Правда, приговский морфогенез обращен не столько к биологии, сколько к теологии. Эпигенез форм смешивается у Пригова с идеей воплощения.

Пригов любит подчеркивать границы зон и вводит в свою графику, как и в театр, рамочные конструкции. Феноменальное, видимое начинает зависеть от невидимого, которому Пригов часто приписывает теологические или метафизические черты. Неслучайно в его работах так часто фигурируют Бог, ангелы, черт и т. д. Невидимое определяется как «место Бога».

То, что делает Пригов, неплохо описывается в терминах феноменологии Жана-Люка Мариона, который видит в живописи взаимодействие видимого и невидимого, позволяющего этому видимому обнаружиться. Невидимое Марион идентифицирует с перспективной конструкцией, которая сама по себе не видна. Перспективная конструкция сама по себе ничего не обнаруживает, но позволяет взгляду войти в нее и пронизывать с ее помощью пустоту. Но это не та физическая пустота, которая наполняется вещами, как пустая комната:

Пустота перспективы ничего не добавляет к реально видимому, поскольку она выводит его на сцену. В действительности мой взгляд в перспективе невидимо проникает через видимое, а это последнее, не претерпевая никакого реального добавления, делается более видимым ‹…› Лучше сказать, что без разделяющей их [разноцветные поверхности, данные нам в восприятии] невидимой пустоты мы не смогли бы распознать поверхности в этих цветовых пятнах, собиравшихся без какого?либо порядка или смысла, плотно нагроможденных друг на друга…[76]

Иными словами, видимое должно впустить в себя незримое, абстрактное, а иначе вместо форм обнаружится лишь хаотичный набор пятен или материальная бесформенность. Именно это происходит в «Пьесе в постановке», когда на первый план перспективой выталкивается безразмерно растущее чудовище, заслоняющее собой перспективный, морфогенный раструб и вываливающееся прямо на раздавленных им зрителей. Марион называет такую фигуру, подавляющую невидимое удушающим присутствием, – «идолом». Идол вычеркивает невидимое и насыщает собой взгляд до полной потери смысла. Изображение, ассимилирующее в себе невидимые структуры зрения – нечто сходное с лейбницевской энтелехией, – Марион называет «иконами».

Пригов осмысливает проекты своих инсталляций, представленные на множестве графических листов, как мир невидимого. Это идеальные, энтелехийные формы, которые могут вписываться в реальные пространства и производить в процессе этого вписывания некие фигурации, искаженные тела, несущие на себе отпечаток энтелехий, ставших зримыми:

…любая инсталляция является фантомом. В отличие от традиционных жанров, оперирующих с вполне определенными объектами, легко перемещаемыми из пространства в пространство, инсталляция возникает прямо на месте происшествия как артефакт. До поры же своего осуществления она пребывает в качестве эскиза, воображения, представления в голове художника. Ну, в крайнем случае, в виде эскиза на бумаге. В процессе своего осуществления она, инсталляция, столь протеична, что, приспосабливаясь к особенностям и конфигурациям данного помещения, уже абсолютно уходит от первоначального идеального замысла, рождаясь прямо в пространстве осуществления. По истечении же срока экспозиции 90 % инсталляций так же фантомно исчезают, рассыпаясь на составляющие части…[77].

Инсталляции для Пригова всегда лежат в области морфогенеза, понимаемого как воплощение:

Естественно, что идей инсталляций, во всяком случае у меня, возникает в неизмеримое количество раз больше, чем возможностей их реализации. Но запечатлеваясь на бумаге в виде проекта, они как бы уже и осуществляются, истинно соответствуя истинной фантомной природе инсталляции. Собранные же вместе они являют некий идеальный, небесный мир существования ангельских тел многочисленных инсталляций – такая вот виртуальная страна с ее чистыми обитателями.

Все проекты моих инсталляций представляют собой изображение некоего модельного пространства, которое в реализации в пределах конкретного помещения, конечно же, модифицируются соответственно ему, изменяясь порой до неузнаваемости. Но на бумаге они существуют в первозданной чистоте и нетронутости[78].

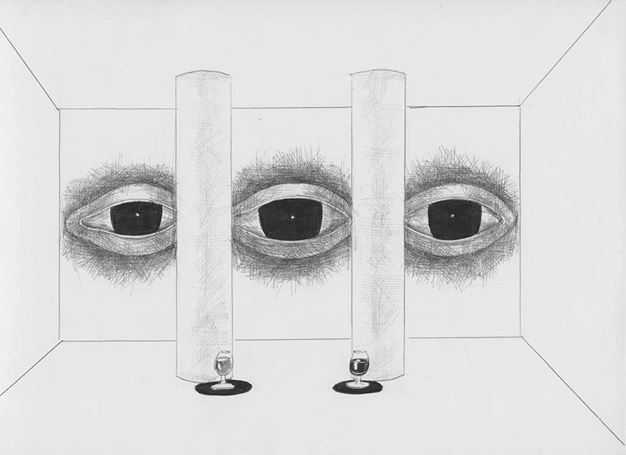

Инсталляции – это те невидимые формы, которые придают смысл видимому. Именно их следует обнаруживать за грубоватой и искажающей материальностью тех сцен, на которых они воплощаются. Но умозрительным конструкциям приговских инсталляционных пространств в его работах соответствует и еще один существенный и очень любимый им элемент незримого в зримом. Пригов, как хорошо известно, любил помещать в свои пластические работы изображение большого глаза, который в принципе легко идентифицируется с глазом Бога. В чем смысл этого навязчиво возникающего глаза, однако, сказать не так просто. Глаз этот, как мне представляется, прямо связан с идеей умозрительного пространства и перспективных кодов. Перспектива в любой ее форме так или иначе связана с постулированием точки зрения как ее структурным организатором. Именно точка зрения организует видимое так, что начинает выстраивать хаос цветовых пятен в некий порядок и вносит пустоты, превращающие эти пятна в познаваемые и узнаваемые тела. Таким образом, глаз – это форма, в которую спрятан невидимый взгляд, являющийся источником всех иных видимых форм. «Икона» Мариона так и мыслится. Проникая сквозь видимое, зритель, в конце концов, обнаруживает в иконе взгляд Бога, который и есть то незримое, что делает зримое зримым. Нетрудно догадаться, что окно в глубине черной перспективной конструкции «Пьесы в постановке» – это эквивалент того же глаза, через который смотрит Бог. Марион пишет:

…обмен перекрещивающихся взглядов молящегося и Иисуса (или его заместителя) происходит через видимое, в соответствии с экономией Творения и Воплощения, но не сводится к нему. Так происходит потому, что в режиме тел взгляд наших глаз остается невидимым: я могу видеть обнаженное тело и лицо как два объекта, представленных как очевидные и зрелищные; если же я вижу радужную оболочку, глаз человека и т. д., я не вижу его взгляд, потому что он выходит из отверстий его зрачков, которые пусты; взгляд нереален: он зарождается в черной дыре[79], которую в диалоге я ищу или от которой убегаю, которую хочу захватить или которой хочу избегнуть, именно потому что ее ирреальная пустота захватывает меня, как источник невидимого в самой сердцевине видимого[80]. Икона живописно опирается на включение, в человеческом взгляде, невидимого в недра видимого…[81]

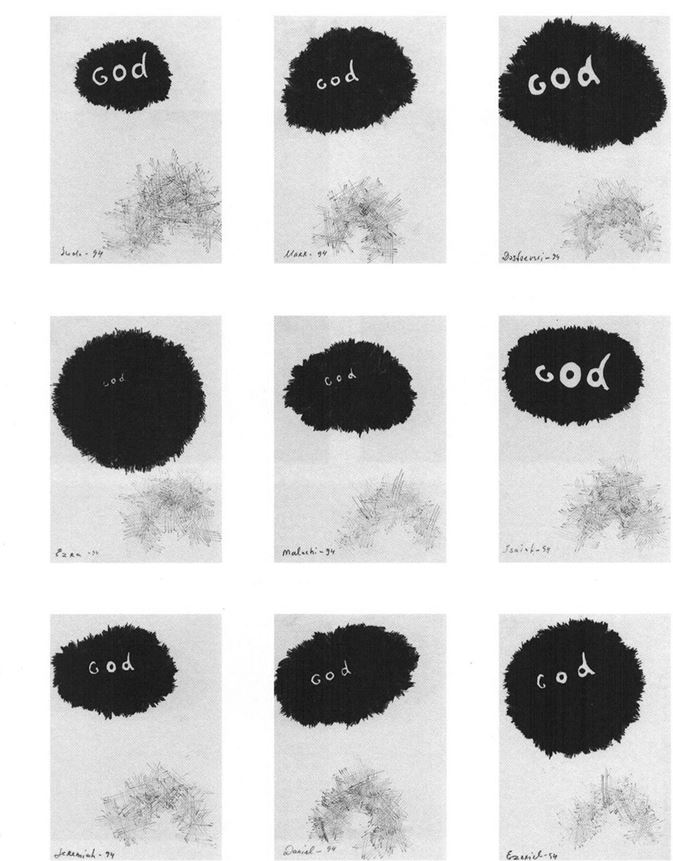

Глаз эманирует невидимый луч, который, проникая в мир реальных пространств, начинает воплощаться. Глаз этот может принимать и частую у Пригова абстрактную форму черного круга, или черного круга с белым кружком внутри. Черное же у него – всегда ничто, изъятие формы, чистая негативность вычеркивания. То есть черное и есть у Пригова – черная дыра, зримое явление невидимого. В черном обнаруживает себя то, что не может манифестироваться.

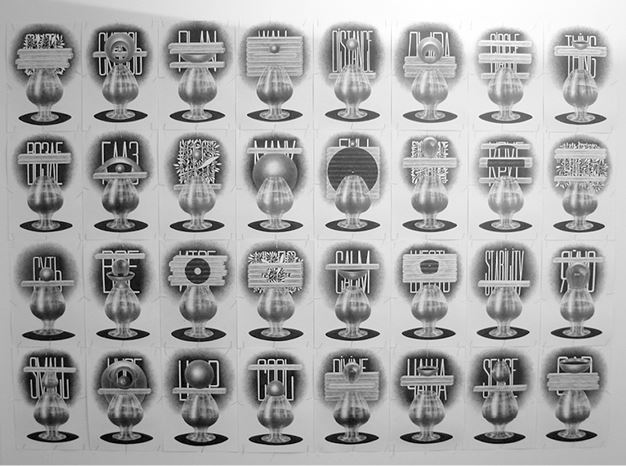

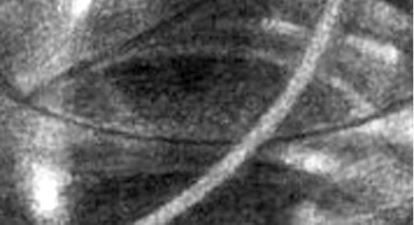

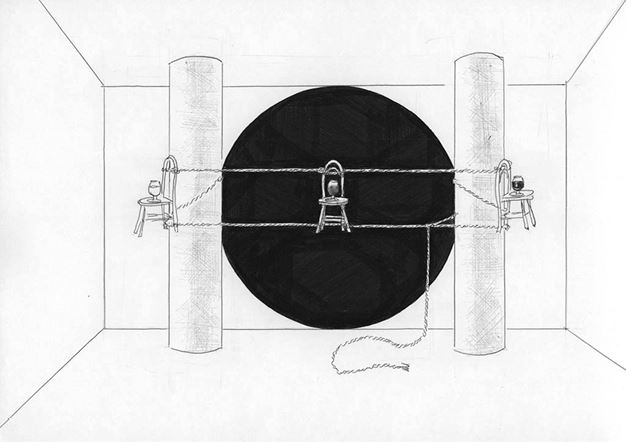

Глаз или черный круг с центром, отмечающим ось зрения, то есть проекцию невидимого, часто соотнесены с ограниченным набором форм. Это может быть яйцо, но чаще всего это бокал, обычно заполненный жидкостью, например красной кровью или вином. Яйцо тут, как мне представляется, – это чистая морфогенная проекция невидимого в видимое, круга в эллиптоидную объемную форму, из которой могут развиться, как из эмбриона, иные тела и фигуры. Загадочный бокал менее очевиден в своем значении. Бокал прямо соотнесен с глазовидным кругом или глазом или формами, которые могут замещать собой глаз (Ил. 2). Они чаще всего предстают в нерасторжимой связке. Загадка этой пары, как мне кажется, раскрывается проще, чем можно ожидать. Бокал в данном случае является «глазом», перешедшим из невидимого в видимое. Приговский бокал всегда сужается к краю, который подносится к губам. Если представить себе бокал в прямоугольной изометрической проекции, то мы получим несколько концентрических кругов, напоминающих условное изображение глаза у Пригова (Ил. 3). Бокал – это объемное схематическое изображение глаза, хорошо схваченное Мандельштамом, который писал о «наливных рюмочках глаз». В некоторых работах переход от незримого в зримое описывается Приговым как превращение чистой геометрии взгляда, как точки в ничто, в формы яйца, бокала или объемной топологическй фигуры, прочитываемой как явление глаза из мира невидимого в мир зримого (Ил. 4). Бокал прозрачен, это чистая энтелехия, в которую вливается жидкость, делающая ее зримой. Пригов работал и над вполне реалистическим изображением бокала или графина, в который налита жидкость (Ил. 5, 6). Если внимательней приглядеться к созданному им изображению бокала, становится видно, как в налитой в него жидкости возникает призрачный глаз (Ил. 7 – деталь Ил. 6). В форме бокала соединяются разные поверхности вращения, переходящие от положительной к отрицательной кривизне в области ножки. Кривизна его поверхности – переменная и включает в себя переход от одной геометрии к другой, от сферы к псевдосфере Бельтрами – Лобачевского. Переход этот часто представляется как проливание жидкости из бокала или в бокал. Жидкость в данном случае – метафора морфогенеза, образования формы из незримого через переход от взгляда к форме самого глаза (бокала). Эти переходы от черного круга (невидимого, взгляда, энтелехии) к шару, бокалу и т. д. (видимому, глазу, форме) – исследуются Приговым в его графике и инсталляциях в сотнях листов и вариантов (Ил. 8, 9, 10). В эту игру морфогенеза можно включить многочисленных монстров Пригова, изображенных под глазом и с бокалом или рядом с бокалом и яйцом (Ил. 11). Монстр в такой игре оказывается как бы первичной манифестацией невидимой формы при ее переходе от невидимого к зримому. При дальнейшем морфогенезе монстр способен приобрести совершенно иную энтелехию и стать человеком.

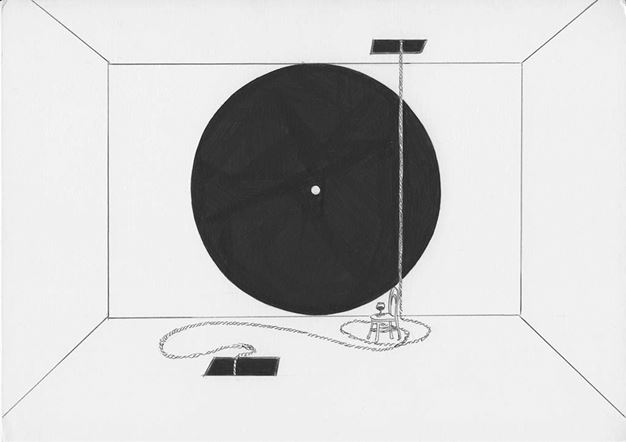

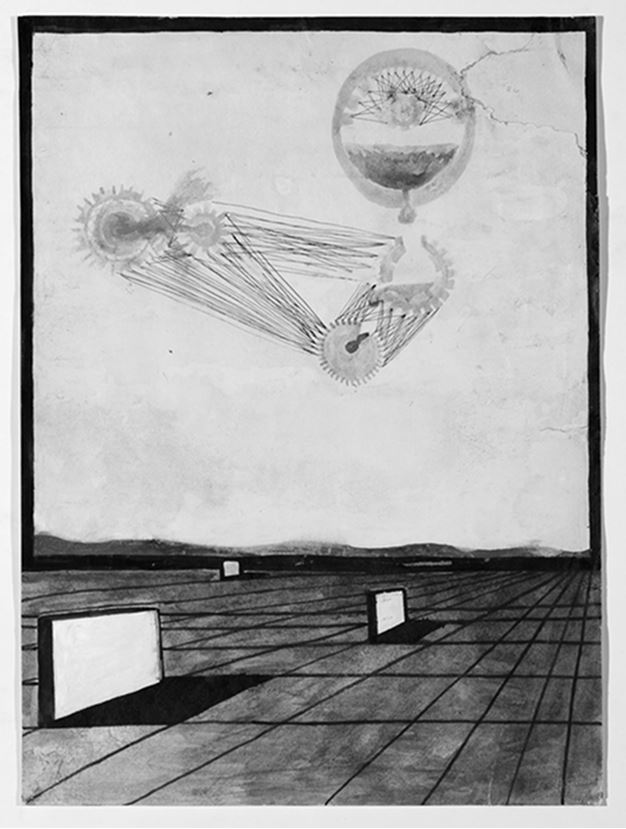

Есть у Пригова странная диаграмма, где над перспективно представленной поверхностью парят круговые формы, соединенные лучами света и одновременно линиями геометрической проекции (Ил. 12). Круг слева – это солнце, из которого возникает фигура апокалипсического ангела, стоящего на нем. Похоже, что это фигуры незримого, делающего все вокруг видимым. Вверху изображен разрез глаза, наполовину заполненный голубой жидкостью. Это глаз-бокал, в котором содержится цвет неба – первоначального зримого. Из глаза-бокала жидкость вытекает в виде слезы (излюбленный Приговым мотив), попадающей в еще один круг, тот, который соединен линиями проекции с солнцем и ангелом, то есть с невидимым. Эта странная диаграмма пытается представить нам генезис видения, где глаз – это одновременно и вместилище видимых форм, и обитель невидимых энтелехий. Диаграмма эта представляется мне метакомментарием к значительной части приговского творчества.

Ил. 2

Ил. 3

Ил. 4

Ил. 5

Ил. 6

Ил. 7

Ил. 8

Ил. 9

Ил. 10

Ил. 11

Ил. 12

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Игорь П. Смирнов БЫТ И БЫТИЕ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Д. А. ПРИГОВА

Игорь П. Смирнов БЫТ И БЫТИЕ В СТИХОТВОРЕНИЯХ Д. А. ПРИГОВА 1. Философский дискурс конституирует себя, создавая напряжение между двумя полюсами — бытием (Sein) и бытом (Dasein). Это напряжение может разрешаться умозрением в пользу то одной, то другой из противоборствующих

Дмитрий Голынко-Вольфсон ЧИТАЯ ПРИГОВА: НЕОДНОЗНАЧНОЕ И НЕОЧЕВИДНОЕ

Дмитрий Голынко-Вольфсон ЧИТАЯ ПРИГОВА: НЕОДНОЗНАЧНОЕ И НЕОЧЕВИДНОЕ 1Дмитрий Александрович Пригов — виртуозный мифологизатор, искусно вплетающий героико-комический миф о себе, Великом Поэте Земли Русской, в бытовую коллективную мифологию советского и постсоветского

Михаил Эпштейн ЛИРИКА СОРВАННОГО СОЗНАНИЯ: НАРОДНОЕ ЛЮБОМУДРИЕ У Д. А. ПРИГОВА[264]

Михаил Эпштейн ЛИРИКА СОРВАННОГО СОЗНАНИЯ: НАРОДНОЕ ЛЮБОМУДРИЕ У Д. А. ПРИГОВА[264] Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди — философы… Ф. М. Достоевский[265] Вывод: в практике жизни, в терпении, добре и взаимной предупредительности

Андрей Зорин СЛУШАЯ ПРИГОВА… (Записанное за четверть века)

Андрей Зорин СЛУШАЯ ПРИГОВА… (Записанное за четверть века) В первый раз я увидел и услышал Пригова зимой восемьдесят первого года. Стыдно признаться, что до до того дня я ничего о нем не знал, но буквально с первой секунды чтения почувствовал, что наконец столкнулся с

Джеральд Янечек СЕРИЙНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. А. ПРИГОВА

Джеральд Янечек СЕРИЙНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. А. ПРИГОВА Хотя серийность как метод творчества не относится исключительно к концептуализму, тем не менее это один из излюбленных приемов концептуалистского направления. В этом контексте вспоминаются числовые картины Романа

Кэтрин Чепела, Стефани Сандлер ТЕЛО У ПРИГОВА

Кэтрин Чепела, Стефани Сандлер ТЕЛО У ПРИГОВА Дмитрий Александрович Пригов — поэт, художник и мастер арт-перформанса — всю свою жизнь представал перед аудиторией в разных обликах: как автор печатных текстов, изображений, экспонированных в галереях и в Интернете, в

Александр Чанцев ИЗ ЯПОНИИ В МОЛЧАНИЕ (о книге Д. А. Пригова «Только моя Япония»[821] )

Александр Чанцев ИЗ ЯПОНИИ В МОЛЧАНИЕ (о книге Д. А. Пригова «Только моя Япония»[821]) Бесплатным развлечением было для китайских и корейских студентов, обучавшихся по обмену в японском университете, попросить учившегося с нами на одном отделении украинца Вову произнести

Глава 3 Время метаморфозы (как тексты Пригова избегают устойчивой модальности)

Глава 3 Время метаморфозы (как тексты Пригова избегают устойчивой модальности) Если бы меня спросили о том, что, на мой взгляд, является наиболее важной чертой творчества Дмитрия Александровича Пригова, я бы сказал, что это крайняя и сознательно выстроенная сложность