Глава 3 Время метаморфозы (как тексты Пригова избегают устойчивой модальности)

Глава 3

Время метаморфозы (как тексты Пригова избегают устойчивой модальности)

Если бы меня спросили о том, что, на мой взгляд, является наиболее важной чертой творчества Дмитрия Александровича Пригова, я бы сказал, что это крайняя и сознательно выстроенная сложность в однозначном определении существа его текстов. Невозможно сказать, чем они являются – пародией, пастишем, языковым экспериментом, соц-артистским манифестом, концептуальным жестом. Пригов сам неоднократно говорил, что разные читатели могут выбирать в его тексте любой уровень значения. Но то, что такой выбор возможен и однозначно не определяется автором, неизбежно создает ситуацию смысловой неопределенности. Пригов говорил о «неоднозначных стихах»:

А неоднозначно, – объяснял он, – в смысле, что в пределах обычного житейского потребления условно выделенного практикой жизни привычного языка многого числа объединенных им простых людей они кажутся как бы нетрактуемы ‹…› или трактуемы, если уж кому особо захочется, весьма многообразно, практически каждое слово дает возможность увести в другую сторону, в другой ментальный и культурный пласт[82].

Чтобы понять модальность приговского текста, имеет смысл вновь, хотя и в ином ключе, вернуться к проблематике направления, в частности, концептуализма, о которой речь шла в первой главе. В разговорах с Сергеем Шаповалом Пригов указывал на совершенно особые черты российского концептуализма, который, по его мнению, радикально отличался от западного. На Западе важной была проблема взаимоотношения вещи и языка описания, а в России это отношение не имело существенного значения, на первый же план выдвигалось иное: «разыгрывание пространства жития текста» и «драматургия текста, читателя и автора»[83]. При этом Всеволода Некрасова Пригов выводил за рамки актуального концептуализма потому, что тот, как и авангардисты 1920?х годов, верил «в абсолютное значение текста» (ПГ, с. 12). Но концептуализм, по мнению Пригова, кончился в конце 1970?х годов, а на смену ему пришел постмодернизм, усложнивший отношения между автором, текстом и читателем:

У концептуализма были все?таки жесткие рамки допустимости, добродетелью концептуализма было неспутывание автора и текста, жесткая выдержанность дистанции автора относительно текста. Постмодернистское сознание несколько спутало все это, породило модель мерцающего взаимодействия автора с текстом, когда весьма трудно определить степень искренности высказывания (ПГ, с. 13).

Внешне приговское понимание постмодернизма похоже, например, на теорию полисистемности, разработанную в США Томом Леклером, Джозефом Натали, Уильямом Полсоном, Итамаром Эвен-Зохаром и другими. Согласно этой теории, культуру следует понимать как систему, объемлющую иные системы, динамически в нее входящие. Эти системы накладываются друг на друга и дестабилизируют друг друга, постоянно перераспределяя позиции центра и периферии. Пригов, однако, понимал то, что он, за неимением лучшего[84], называл постмодернизмом, иначе, совершенно несистемно. Для него это скорее пространство неопределенности. Постмодернистская теория предполагает некие пространства неразличимости, в которых происходит взаимодействие элементов, утрачивающих свою идентичность. Один из лидеров постмодернистской теории Жан-Франсуа Лиотар, например, использовал в качестве метафоры такого пространства так называемую зону, полосу, окружающую город, где последний смешивается с пригородом:

Сегодня границы города прорваны мегаполисом, который не имеет ни внешнего, ни внутреннего, будучи тем и другим одновременно наподобие зоны. Таким же образом метафизика, бывшая урбанизацией с помощью концепций чего?то внешнего по отношению к мысли, как будто утрачивает смысл, когда внешнее, природа, реальность, Бог, человек растворяются под воздействием критики[85].

Зона – место деконструкции понятий, крушения метафизики, место критики, в котором Бог, человек и природа перестают противостоять друг другу подобно внешнему и внутреннему.

Зона, вообще говоря, – это такая область неопределенности, которая выходит за рамки всякого эклектизма, всякого взаимодействия систем. Здесь совершенно исчезают идентичности. Показательно, что Пригов, например, связывает критику идентичности с практикой миметизма:

‹…› именно мимикрия, как я могу реконструировать и сам себе объяснить, у меня артикулировалась в персонажное поведение, что, конечно, является психотерапевтической сублимацией. Например, ко мне подходят и говорят: вот ты – поэт, а я отвечаю: нет, нет, я – художник. Или наоборот: вот ты – художник, а я: нет, нет, я – поэт. Такая вот спасительная попытка избежать идентификации – почти ясно выраженная синдроматика (ПГ, с. 28).

Тут нет попытки деконструировать понятия «поэт» или «художник». Здесь возникает миметическая поведенческая модель, в рамках которой сам Пригов – то поэт, то художник, или, вернее, – то не поэт, то не художник. Но то же самое происходит и с его текстами – то они шутка, то эксперимент, то пародия, или, вернее, – то не шутка, то не пародия и т. д. Особенность такого отношения, по мнению самого Пригова, заключается в том, что оно разворачивается не между вещью и описанием, означающим и референтом:

У нас уровень вещи и ее качественности замещен пафосностью номинации, т. е. оказалось, что у нас отсутствует возможность концептуализма. Но в то же время акцентуация на языке описания, которую делал концептуализм, порождала иллюзию, что номинация – это уже концептуализм (ПГ, с. 12).

Особенностью такого российского псевдоконцептуализма было «выстраивание языков над номинациями и игра, иллюзия восприятия номинации, как предмета» (ПГ, с. 12). Это очень важное замечание. Речь, собственно, идет не об отношении понятий «поэт» или «художник» к фигуре автора, а об игре номинаций. Я назову его «поэтом», и он станет поэтом. Номинация становится предметом. А вот я назову его «художником», и он станет другим «предметом» – «художником». Отсюда важный момент стратегии Пригова – подмена идентичности ролями. Но роли эти совсем не релятивистские, не деконструктивные и, по существу, не постмодернистские. Речь в данном случае идет о совершенно особой стратегии роста смысла из игры номинаций. В 1977 году Пригов замечал:

Что же познаю я средствами поэзии? Конечно же, не многообразие материального мира, не людей, не их психику, не социальные законы, не… ничего. Тут я понял, что, скорее, не познаю что?то уже существующее, а построяю. Построяю мир поэзии и параллельно его же и познаю (СПКРВ, с. 26).

В том же году Пригов создал цикл из четырех стихотворений «Имя Бога», который он включил в «сборник» «Опасный опыт». В этом «сборнике» большую часть занимало сложное теоретическое «Предуведомление». Его пафос связан с мистическим богословием Псевдо-Дионисия Ареопагита, который имел для Пригова чрезвычайно большое значение и которого он систематически упоминал в разных контекстах. Речь идет о трактате Дионисия «О Божественных именах»:

Поскольку истинного Имени Бога в человеческом языке быть не может (что с избыточностью показал Дионисий Ареопагит ‹…›), – писал Пригов, – не может быть в сфере языка истинного развертывания Имени. А стихи (и, соответственно, поэт), подвигнувшиеся на подобное, невольно претендуют на это. Они скрыто (если не лукаво) несут в себе отрицание какого?либо другого возможного развертывания Имени. И мы должны признать, что в плане поэтического языка (именно поэтического, в других я не судья) единственно истинное в них – это сама динамика развертывания, реализующаяся система порождения, которая может реально различно воплощаться[86].

В этом смысле Пригов стоит на позициях прямо противоположных исихастскому православию и когда?то влиятельной в России философии имени, так называемому имяславию. Имяславцы, в противоположность Дионисию, видели в имени прямую связь с Богом, то есть отношение с истинным.

Сергий Булгаков, например, выступал против однозначного ассоциирования слов с signa, а не с realia. Он утверждал:

…слова суть самосвидетельство вещей. ‹…› В словах содержится энергия мира, словотворчество есть процесс субъективный, индивидуальный, психологический только в форме существования, по существу же он космичен. Мировое все, разлагаясь, дробясь и сверкая в лучах смыслов, отражает эти лучи, и это суть слова. ‹…› Солнце, катящееся по небу, составляет истинную душу слова «солнце» и своей идеальной энергией оно присутствует в нем…[87]

Пригов, отрывая слово от всякой истинности, однако вполне в духе исихазма видит в словах энергию, силу, которая создает некие динамические конфигурации. Но конфигурации эти не манифестируют трансцендентность и абсолют, а являются энтелехиями художественных миров.

Эта динамика развертывания слова, подчеркивает Пригов, отличает стихи от графических построений:

В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь[88], а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка (СС3, с. 156).

Графическая и письменная культура в большей степени выражают отчуждение сознания, чем стихотворная речь. Когда?то Моисей Мендельсон, оказавший сильное влияние на Канта и Гегеля, писал о том, что система наших знаков складывается в результате необходимости сводить «неизмеримое к измеримому». Он замечал, что в языках, не знающих письменности, неопределенность звуков устной речи гораздо выше, чем в языках с письменностью, так как письменные знаки дисциплинируют и упрощают речь. Системы графических обозначений (пиктография, иероглифика) вносили измеримость в неизмеримость мира, подменяя реальность внятностью графем, которые постепенно подменили собой реалии мира.

Мы видели, как такая невинная вещь, как простой способ письма, может очень скоро выродиться в руках человека и превратиться в фетишизм. ‹…› Нужда в письменных знаках была первой причиной фетишизма[89].

Что означает невозможность истинных имен? Прежде всего – невозможность референции, возникающая в выродившихся языках. Ни одно имя не обладает референциальностью, связывающей его с внеязыковой реальностью. Именно такую связь с референцией Пригов считал утраченной в советской культуре. В ином месте, опять же со ссылкой на Дионисия, Пригов говорил:

‹…› я прежде всего занимаюсь вычленением некоего Логоса данного типа письма и творения. Меня не очень интересует его взаимосвязь с конкретной жизнью. Вот Дионисий Ареопагит, его можно читать как Дионисия Ареопагита, но он меня всегда интересовал в не меньшей мере и как модификация лозунгов, которые висят на улице, как такие вот ангелы нашей мистической реальности (ПГ, с. 20–21).

Лозунги в таком понимании не имеют никакого референтного значения, никак не связаны с жизненной реальностью, но лишь с определенными процедурами речевой практики, с порождающими операциями разворачивающегося Логоса. Вопрос, однако, заключается в том, что связь лозунгов с Логосом далеко не самоочевидна. В лозунгах письменные фетиши заняли место живого понятия. Идея, понятие в той мере, в какой они принадлежат живому Логосу, как считал Гегель, – это и есть жизнь:

Мертвая, неорганическая природа несоразмерна идее, и лишь живая, органическая природа является ее действительностью. Ибо жизни присуща, во?первых, реальность различий понятия как реальных, во?вторых, в ней имеется также и отрицание этих различий ‹…›, в?третьих, в ней налицо нечто одушевляющее как положительное явление понятия в его телесном воплощении, как бесконечная форма, которая в состоянии отстаивать себя как форму в своем содержании[90].

Понятие обладает внутренней диалектикой, которая делает его живым, в том случае, когда оно не отчуждается в абстракции и схоластической универсальности. В «Феноменологии духа» Гегель будет говорить об эквивалентности понятия времени.

Остин как?то заметил, что вопрос о значении слов глуп сам по себе, так как предполагает, что слова имеют какой?то выделяемый и абстрагируемый смысл. Он указывал, на то, что нелепо само предположение, что есть такая «одиночная вещь (single thing), называемая смыслом»[91]. Не существует ни понятий, ни класса определенных идей, к которым может отсылать слово как к области своего смысла. Источником такого рода заблуждений Остин считал смешение слова и имени:

Прежде всего существует занятное верование, что все слова – имена, даже имена собственные, а следовательно, замещают что?то или указывают на что?то так же, как собственные имена. Но это представление о том, что общие имена «имеют денотацию» точно так же, как собственные имена, так же нелепо, как и убеждение в том, что собственные имена «имеют коннотацию» точно так же, как общие имена…[92]

Имена Бога у Дионисия тоже не обладают референцией или денотацией, так как относятся к бесконечной сущности, которая выше любой референциальной практики. Но имена эти не бессмысленны. Они связаны с Богом как с Логосом, который един, но к которому причастно все многообразие сотворенного. Так, Дионисий различал «объединяющие» имена Бога, которые относятся «ко всецелой Божественности» (2: 3), и имена, выражающие раздельность в Боге, например, «Отец», «Сын» и «Дух» – «они никак не могут быть обращены или использованы как полностью общие» (2: 3)[93]. Эти аспекты Бога «неслиянно растворены друг в друге». Слияние в Едином и разложение на множественность идут параллельно и приводят к некоему состоянию Логоса, который погружается в молчание, выражающее созерцание невыразимой тайны Бога. Известный теолог Ганс Урс фон Балтазар, для которого Дионисий был важным источником, писал в книге о христианском созерцании, что сам Христос движется к всеединому, и что движение это отражается в нарастающем его молчании, отказе от слова, покуда в конце своей земной жизни он не становится «бессловесным, но все еще звучащим Словом»[94]. Слово начинается в молчании и кончается в молчании.

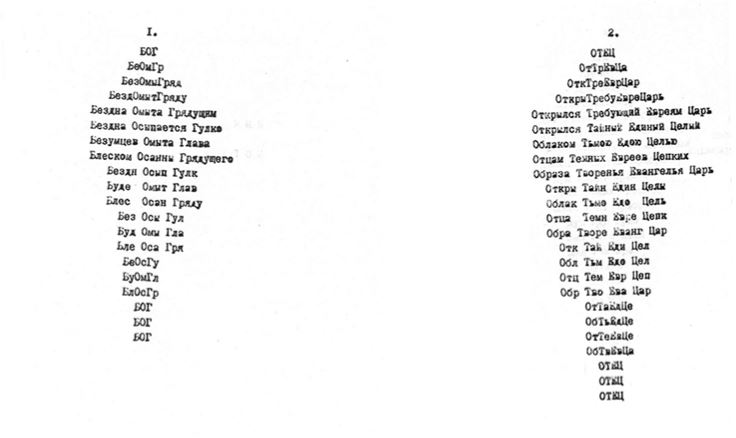

Ил. 13

В цикле «Имя Бога» Пригов конструирует стихи как такую генерацию множественности из единства, множественности, которая в конце вновь поглощается единством. Все четыре стихотворения графически дают сначала форму расширения из острия, а затем постепенного сужения в острие (Ил. 13). Все стихотворения являют амплификацию первослов – «Бог», «Отец», «Сын» и «Дух», то есть именно как переход от «объединяющего имени» к «именам, выражающим раздельность». Каждое из этих слов трактуется как аббревиатура, то есть именно как сведение множества «имен» в одно. Так Бог – это аббревиатура «Бездна Омыта Грядущим» или «Бездна Осыпается Гулко». И стихотворение дается как постепенное развертывание аббревиатуры, а затем ее свертывание. Например:

БОГ

БеОмГр

БезОмыГряд

БездОмытГряду

Бездна Омыта Грядущим (СС3, с. 168).

Затем происходят трансформации слов, которые постепенно начинают сворачиваться в исходное слово «БОГ», но уже в ином буквенном составе:

БеОсГу

БуОмГл

БлОсГр

БОГ

Как видим, тут нет никакой референции, никакой внешней материальной реальности, но лишь процессы схождения и расхождения, воплощенные в движении букв и слов. Одновременно с элиминацией референтности исчезают претензии поэзии на истинность, которыми «больна» русская поэтическая традиция. Пригов так описывает движение Логоса в цикле:

Очевидно, сузившись на кратком пределе возможности прикоснуться к первоименам до состояния узкой языковой иглы, по обратному ее собственным усилиям направлению, то есть по направлению от первоимени к речи, в неком вычищенном виде выкажут себя строгие закономерности, сходящие из этой горней области во все сферы материального бытия (СС3, с. 161).

Такого рода движение Логоса целиком относится к сфере теологического платонизма. В поэзию это движение букв и слов превращается, по мнению Пригова, только тогда, когда хотя бы один из участвующих в расширении и схождении слоев распознается читателем как игровой. Поэтому различие между теологией и поэзией заключается в модальности понимания качества слоя (игровой vs. неигровой). Пригов замечает:

Примером, кстати, может служить Крученых, который, по причине бытования исключительно в сфере поэзии, воспринимается как голая игра, но который, приди это кому?нибудь на ум, мог быть воспринят и как умозритель абсолютнейшей серьезности (СС3, с. 164).

Эта условность модальности, которая позволяет один и тот же текст читать как сакральный, поэтический или смеховой, основана на все той же приостановке референтности. У нас просто нет никакого объективного критерия для оценки модальности слоя или всего текста. Поэтому огромное значение придается авторскому поведению, тому, что Пригов назвал «разыгрыванием пространства жития текста». Без этого разыгрывания вообще нельзя понять, что перед нами. Неопределенность модальности текстов у Пригова, с которой я начал, – прямой продукт такого рода поэтики.

Но есть тут и еще один важный момент. Пригов говорит о динамике слоев в движении Логоса как «воплощенной жизни». Свой собственный стиль он однажды полушутя обозначил как «соввитализм» и пояснил:

Уже из двух составляющих можно понять, что он имеет отношение к жизни (в данном случае термин «витализм» взят именно для акцентирования некоего всеобщего и вневременного значения понятия жизнь) и к жизни именно советской (СПКРВ, с. 88–89).

Он вообще часто использовал термин «жизнь», который всегда у него означает нечто иное, чем жизнь реальных тел в мире референтной реальности. Это именно воплощенная жизнь, но жизнь не в физическом ее понимании. В трактате Дионисия «О Божественных именах» между прочим есть главка о жизни. Здесь дается описание жизни именно как движения от сверхсущей Причины (своего рода Логоса молчания) к разнообразию имен. И процесс этот не эквивалентен процессу творения, но сродни процессу самовыражения, экспрессии, которая не обращена вовне, не реализуется из трансцендентного по направлению к области тварного, земного:

Бытием же и Самой-по?себе-жизнью (и Самой-по?себе-божественностью) мы называем – как нечто изначальное, божественное и являющееся Причиной – единое сверхначальное и сверхсущественное Начало и Причину всего, а как нечто причастное – подаваемые непричастным Богом промыслительные силы: самого-по?себе-осуществления, самого-по?себе-оживления, самого-по?себе-обожения. – Соответствующим образом причащаясь каковым, сущее является, и называется и сущим, и живущим, и обоженным, и тому подобным (11: 6)[95].

Речь идет именно о самоэкспрессии первопричины, по существу о движущей силе энтелехии, как у Аристотеля, Лейбница и Дриша, которая создает условия для причащения к себе самой в силу ее выраженности. Это и есть движение, которое Дионисий называет жизнью.

Пригов пишет о такой же динамике его собственной поэзии:

В моих стихах единицей опять?таки остается слово, но оно берется не как данное, а как становящееся, развертывающееся из слогов и букв, в свою очередь, имеющих свою интенцию стать словом (СПКРВ, с. 33).

Иначе говоря, за исток текста берется слово, которое развертывается, точно так же как в цикле «Имя Бога», в слоги и буквы, имеющие тенденцию снова собраться в слово. В итоге мы получаем то, что имели в начале, но только финальное слово (например, «Бог» в рассматриваемом мной стихотворении) уже причащается через этот динамический процесс самоэкспрессии к самому себе, первоначально не выраженному, не живому. Этот странный процесс, как говорил Дионисий, «самого-по?себе-осуществления, самого-по?себе-оживления» и есть жизнь вне области референции, а в режиме, так сказать, автореференции.

Весь процесс жизни у Пригова разворачивается как отрицание исходного термина, его уничтожение, трансформация этого термина в чужое, иное и затем возвращение к себе. Но это возвращение выступает как дифференциация себя из себя же, внедрение внутреннего различия. В этом смысле становление чего?то позитивного, наличествующего (жизни) всегда разворачивается как процесс отрицания, как внедрение небытия. В предуведомлении к сборнику «Апофатическая катафатика» – отмечу еще раз связь с теологией – Пригов писал:

Да и вообще, где ты, незыблемая точка, с которой можно было бы истинно сказать чему?либо или о чем?либо: да! или нет! Только, пожалуй, о себе, да и то о своей предполагаемо-интенциональной, а не субстанциальной природе (СПКРВ, с. 210).

В этом «апофатически-катафатическом» контексте Пригов понимал и советскую реальность. Коммунизм у него был классическим мерцанием между существованием и несуществованием. Неистинным именем, из которого что?то рождалось.

Такое понимание искусства близко тому, что Хент Де Врис назвал «минимальной теологией». Это странная теология неверия, возникающая оттого, что Бог до такой степени уходит в трансцендентное, что утрачивает всякие признаки присутствия:

Модальность трансцендентности Бога кажется все менее и менее способной найти, а тем более утвердить какое бы то ни было присутствие, наличность существования. И при этом она не производит единожды и навсегда простой редукции, фальсификации, натурализации или секуляризации[96].

Де Врис, как и Пригов, считает эту неопределенность существования или несуществования Бога, невозможность однозначно решить этот вопрос свойством постмодернистского сознания.

Неопределенность и постоянные динамические переходы от одного к другому встречаются у Пригова часто и принимают то тематическую форму, то форму словесной игры, например палиндромов. Его особенно интересуют метаморфозы тел, превращение человека в монстра. Отсюда, среди прочего, – интерес к тематике оборотничества. Оборотень – это стадия динамики формы, движущейся к энтелехийному завершению, но еще не достигшая ее. В 1992 году Пригов написал текст под названием «Оборотень», в котором рассказывается, как муж некой крестьянки превращается по ночам в волка-оборотня. Там же повествуется о том, как крестьяне идут на охоту за волками и привозят в деревню вместо волков тела молодой супружеской пары. Крестьянка подходит к возку с оборотнями и поднимает рогожу, прикрывающую тела:

А там, а там, о Господи –

Она, она не понимает

Она, она, да, понимает

Нет, нет, она не понимает

Не понимает, не понимает

Нет, нет, она все понимает

Все понимает, понимает

И все же не понимает

и не понимает, и не понимает

и все-все-все понимает…[97]

Понимание и непонимание входят тут в режим постоянного мерцания, которое не может зафиксировать никакого из названных состояний. Под сомнение ставится сама процедура называния, которую Пригов считал основополагающей для российской культуры (см. главу 1). Цитированный текст перерабатывает более ранние мотивы, например, очевидные в сборнике 1978 года «Стихи весны лета осени года жизни 1978», где оборотень ассоциируется с фантомностью имен советской идеологии:

Какой характер переменчивый у волка –

Сначала он, я помню, был вредитель

Стал санитаром леса ненадолго

И вот опять – то[т] самый же вредитель

Так человек – предатель и вредитель

Потом – попутчик, временный приятель

Потом опять – предатель и вредитель

Потом опять – вредитель и приятель[98]

В 1992 году Пригов писал о волке:

‹…› волк всегда являет собой тип злодейский (отнюдь не по причине хищности – полно других хищников, не наделенных чертами злобности и жестокости). Соответственно, тот социальный тип, в предыдущее время геральдически обозначенный как волк, в наше время выходит из тени социальной негации. Оставляя на нем опознавательные знаки волка, попытаемся по?новому понять и описать их (СПКРВ, с. 221).

Иными словами, вредитель становится санитаром прямо на наших глазах. И эта метаморфоза интересует Пригова.

Но то же самое происходит и с Пушкиным:

Обычно, когда люди говорят «Пушкин», они имеют в виду некий фантом, который они принимают за истинного Пушкина. Фантомов много. Есть Пушкин пушкинистов. Пушкин поэтов, Пушкин власти, Пушкин власти царской… Мощь поэтов. Или же литераторов, культурных деятелей вообще, она заключается именно в том, сколько таких фантомов можно набрать и насколько все они сочетаются. Вот Пушкин в России самый великий поэт, не потому что он там хорошие стихи написал – он хорошие написал стихи – но потому что у него больше всего этих фантомов существующих, и они действительно как?то иерархически вкладываются один на другой (СС4, с. 214).

Пригов считал, что Пушкин в долгу перед ним потому, что он умножил количество фантомов, обозначаемых этим именем, усилиями Пригова еще более утративших связь с референцией. Эта мультипликация фантомов вводит Пушкина одновременно в область теологии и советской культуры, от нее неотличимой. В ином месте Пригов признавался:

Я исходил из того, что любой язык может стать советской властью. Я неожиданно для себя это понял буквально по одной фразе (не помню кому она принадлежит): «Сталин – это Пушкин сегодня» (ПГ, с. 95).

Метаморфозы имени часто разворачиваются у Пригова между двумя полюсами – демоническим и ангельским. И демоны, и ангелы – фантомные, неистинные имена, но именно они создают полюса безреферентных трансформаций. Пригов описывает текст, как если бы его раздирали между собой демоны и ангелы. Ангелы влекут его к абсолютно неслышимому и непроизносимому пению, демоны – к неартикулируемому скрежету, рыку и реву. Оба полюса выводят текст за пределы семантики, и в этом смысле они родственны. Но тематически они воспроизводят два полюса метаморфозы – прекрасной юной пары и зловещего волка, вредителя и санитара. В 1989 году Пригов писал в предуведомлении к сборнику «Демоны и ангелы Текста»:

Чуяли ли вы (о, конечно! конечно чуяли! кто не чуял?! – нет такого), как под тонкой и жесткой корочкой стиха пузырится вечно что?то, пытаясь разорвать ее зубами, вспучит спиной своей бугристой пупырчатой! Это и есть демоны текста, внаружу выйти пытающиеся… (СПКРВ, с. 191).

Демоны текста буквально прорываются сквозь текстовую кожу, как волк-оборотень – сквозь тело человека:

Но тут же бросаются им наперерез белые ангелы текста, выхватывая из их зубов слова в их предначертанной целости, и распевают как имена, с другими неспутываемые и ни в какие, кроме равенства, возможной единовременности и разной слышимости звучания, отношения не вступающие (СПКРВ, с. 191).

В ином месте Пригов описывает единовременность звучания «чеховских разговоров лошадей свифтовских» (выполняющих роль демонов) и ангельского пения:

‹…› треском, воем, ором, шумом, громом заглушить пытается враг наш в умах наших пение ангелов наших, но поскольку он не слышит, как поют ангелы, а ангелы все слышат и знают и видят и ведают, то промахивается враг наш, ангелы же спокойно уходят от него и поют поверх всех этих дикостей, отвратительностей и немыслимостей (СПКРВ, с. 176).

Эта одновременность двух текстов, которые трудно отличить один от другого и которые дифференцируются только в процессе взаимного движения, придает всей текстовой метаморфозе особый характер. Речь идет именно не о последовательном движении от одного полюса к другому, но об их взаимной дифференциации в рамках синхронности. В 1992 году, когда интерес Пригова к метаморфозам достиг своеобразного апогея, он написал «Предуведомление к сборнику “Обратимые полуметаморфозы”», которое имеет смысл привести здесь целиком:

Обратимость полуметаморфоз является свидетельством некой потери классически понимаемого (как положительного) иммунитета, фазовости перехода и его обратимости. Ну, наше время, известно, гомогенизирует пространства (социальные, экономические, информационные, культурные и пр.) посредством обживания, конституирования и интенсифицирования манипулятивно-коммуникационной сферы, так что метаморфозы в пределах артикуляционной зоны (раньше мыслившейся как истинно соотносящаяся с референтной зоной) становятся все более жестовой практикой, сами по себе потеряв обязательное соотнесение с привычными референтами, но просто включая их в ареал возможных корреляций и мерцающего контекста. В то же время языковая практика, если и не порождает новые референтные сущности, то во всяком случае обнаруживает некоторые иные (вернее, иное), либо новые связи между привычными, либо просто переносит акцентацию (СПКРВ, с. 237).

«Обратимость полуметаморфозы» – это приговский термин, выражающий процесс дифференциации, который завершается в точке своего начала, в результате чего в идентичность вписывается инаковость. Кэролайн Уокер Байнум, изучавшая средневековое понимание феномена «оборотня», предложила различать два типа изменений: «изменение-замену» и «изменение-эволюцию». Первое – резко радикально и имеет место, например, при трансмутации материалов в алхимии или в евхаристии, второе – медленное органическое изменение[99]. Приговские вервольфы и полуметаморфозы в принципе не могут описываться в подобных терминах. В них не происходит подмены одной идентичности другой. И это отсутствие полной метаморфозы связано с особым пониманием времени, которое выражается в исчезновении «фазовости перехода». Фазовость в данном случае отсылает к «расхожему пониманию времени», о котором писал Хайдеггер, возводя его к Аристотелю. Тот, как известно, представлял себе время как последовательность моментов «теперь»: «Время подает себя ближайшим образом как непрерывная череда теперь»[100]. Эти теперь, моменты наличия, присутствия, моменты настоящего и являются носителями фаз метаморфозы. И в качестве фаз эти теперь связаны с идентичностью вещей. Хайдеггер замечал:

Хотя отчетливо не говорится, что теперь наличны подобно вещам, все же онтологически они «увидены» в горизонте идеи наличности[101].

Пригов пишет о том, что ранее метаморфоза мыслилась в пределах зоны, в которой происходила артикуляция фаз и вещей, то есть чего?то относящегося к референтному миру. Но по мере распада референциальных связей сами фазы времени (соотносимые с моментами присутствия, то есть, в конечном счете, с вещами) утрачивают смысл. Артикуляция логоса и мира вещей распадается, уступая место чистому жесту, сущность которого сводится исключительно к внутренней дифференциации включенных в движение масс. Эту дифференциацию Пригов называет «акцентацией», или перераспределением «возможных корреляций и мерцающего контекста». Жильбер Симондон считал, что в момент перехода из одного агрегатного состояния в другое (например, от жидкости к кристаллу) сосуществуют две фазы метаморфозы, делающие различение состояний невозможным. Он предлагает использовать термин французского минералога Жоржа Фриделя «мезоморфное состояние» для определения «промежуточного состояния между аморфным и кристаллическим»[102]. Именно в мезоморфном состоянии возникает неопределенность жизни. Иными словами, подлинной метаморфозы не происходит, но внутри некоторой неопределенности начинается процесс «жизни», меняются акценты, устанавливаются новые связи. Исходное дифференцируется, тем самым генерируя инаковость внутри себя.

Вся эта проблематика в конечном счете связана с артикуляцией пространства и времени. Нечто представимое, видимое (а Пригов говорил, что создает «имиджи», в том числе и имиджи как авторские маски) здесь непосредственно связано с формой временного развертывания. Отношение пространства и времени издавна артикулируется вокруг понятий линии и точки. Аристотелевский момент «теперь» подобен пространственной точке. Гегель писал о том, что

пространство есть непосредственное, налично существующее количество, в котором все остается устойчиво существовать, и даже граница носит характер устойчивого существования. В этом заключается недостаток пространства[103].

Эта разграниченность и устойчивость пространства и не допускает метаморфоз. Это внутреннее противоречие пространства снимается во времени, которое, согласно Гегелю, буквально возникает из пространства в качестве диалектического снятия этого противоречия. Снятие этого противоречия уже заключено в точке, которая является конституирующим элементом пространства, но ему не принадлежит, так как не обладает размером:

Время и есть наличное бытие этого постоянного снятия; во времени, следовательно, точка обладает действительностью. ‹…› Истиной пространства является время; так пространство становится временем. Таким образом, не мы переходим к времени, а само пространство переходит в него[104].

Только во времени, идентифицируясь с моментом «теперь», точка приобретает действительность.

Пригов по образованию был художником, он много работал в области пластических искусств, категория пространства постоянно занимала его. «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство», – заявлял он (СПКРВ, с. 47). Я, впрочем, уже приводил его высказывание, где он выражал неудовлетворенность чистой пространственностью. Повторю его:

В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь, а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка.

Графический элемент слишком укоренен в разграниченности и устойчивости, в которых Гегель видел недостаток пространства. В графическом поле Пригова поэтому особенно интересовали точки и линии, которые проходят через точки и их маркируют. В точке, совершенно как у Гегеля, у Пригова осуществляется артикуляция пространства и времени, диалектическое снятие одного другим, или, как выражался Гегель, обнаружение времени как «истины пространства». В 1978 году Пригов писал:

Темой этого сборника («Болевые точки». – М.Я.) является ситуативность. Но вместо описаний ситуаций и положений я попытался отыскать их, как бы это выразить – болевые точки ‹…›. Некоторые фразы являются пограничными ключами перевода из одной ситуации в другую. ‹…› Слова «в этой жизни» стоят на границе между реальным и загробным (СПКРВ, с. 73).

Точка позволяет осуществить артикуляцию одного пласта, одного пространства с другим. В ней кроется ключ к метаморфозе. В другом тексте Пригов писал о том, что его занимает дифференциация «столь близкого, загадочного, пугающего и наполненного неясными и бескачественными значениями понятия времени» (СПКРВ, с. 79). И в этой дифференциации принципиальную роль также играет «точка в поле времени, способствующая его кристаллизации» (там же).

И хотя точка сохраняет у Пригова существенное значение, например в его романах, она сама в каком?то смысле постепенно подвергается снятию, так как жизнь и «обратимые полуметаморфозы» с их сложным взаимопроникновением прошлого и будущего в принципе не могут быть артикулированы в категориях точки и линии. Хайдеггер в свое время подверг критике гегелевское понятие времени и его артикуляцию вокруг точки, показав, что такое понимание времени исключает его экстатический характер, выход из себя, и потому не способно оперировать понятием будущего. Поскольку оно возникает из отрицания противоречий, заключенных в пространстве, оно у Гегеля не более как «абстрактная негативность»[105]. Пригов сам выходит за параметры точки как чистой негативности, как абстрактного отрицания пространства, когда пишет, что «время является не просто континуумом, но имеет и бытийное существование» (СПКРВ, с. 79).

Проблему неопределенности смыслов, «жизни» и метаморфозы я предлагаю рассмотреть на примере одного текста, специально артикулирующего эту проблематику, – «Пятьдесят капелек крови». Текст этот был опубликован в 1993 году и прямо примыкает к произведениям 1992 года, сосредоточенным на проблематике метаморфозы, – в частности, к «Оборотню». Предуведомление к «Пятидесяти капелькам» декларирует неопределенность смыслов, вытекающую из совершенной жанровой неопределенности текста:

Как можно заметить, этот опус находится на пересечении стилистик японской хайху, ассоциативной поэзии, традиции афоризмов и поп-артистских и концептуальных текстов.

Правда, в отличие от хайху, всякое указание на конкретный предмет или же переживание сей же час стремится стать простым высказыванием, просто языковым актом. В отличие от традиции афоризмов, автор не следует принципу экономии и дидактической осмысленности, если и не манифестируемой, то предположенной как осмысляющая интенция.

Ассоциативной же поэзии не соответствует столь жесткая предумышленность, почти каноническая форма (3–4 строки) с назойливо повторяющейся присказкой о капельке крови.

От поп-арта и соцарта, а также концептуальных текстов эти отличает стремление апеллировать к какому-никакому реальному визуальному и эмоциональному опыту, а также к прямому поэтическому жесту.

В общем, всего понемножку, и ничего, к сожалению, в целом[106].

Текст, таким образом, заявляет о себе как совершенно неопределенная смесь несочетаемых стилевых и жанровых черт, подрывающая возможность однозначного его понимания. В произведение включены 44 коротких текста. В книге, подготовленной Приговым, эти тексты перемежаются пятнадцатью графическими листами, которые соотнесены с корпусом «Пятидесяти капелек». Графические листы, как я уже говорил, не обладают такой же способностью к жизни, как слово в стихах, но они образуют важный слой отчужденного смысла, который позволяет стихам обретать дополнительную жизнь. Через все тексты и листы графики проходит один мотив – крови, или «капелек крови», как уточняет Пригов.

Связь с хайку в текстах – наиболее бросающаяся в глаза. В некоторых случаях она заявлена тематически:

Ветка сакуры на листе японского календаря

Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце

Громовой иероглиф, выпадающий

Из свинцовой тучи

Рим должен быть разрушен! (ПКК, с. 56).

Ветка сакуры на календаре – указание на определенный тип темпоральности, характерный для дальневосточной поэтики, в частности, для хайку. Марсель Гране был первым, кто заметил, что китайцы не знают понятия времени в европейском смысле, то есть как автономной от мира прогрессии, в которой один момент сменяет другой. Гране писал о Китае:

Ни один философ не подумал о том, чтобы помыслить Время в виде монотонной длительности, составленной из качественно однородных моментов, следующих друг за другом в единообразном движении. Ни один не видел интереса в том, чтобы рассматривать Пространство как простую протяженность, возникающую от соположения однородных элементов, как протяженность, каждая часть которой может быть наложена на другую. Все предпочитали видеть во Времени совокупность периодов (?res), времен года и эпох, а в Пространстве комплекс областей (domaines), климатов и частей света (orients)[107].

Время года на Дальнем Востоке выражает движение времени, которое не воспринимается как изолированная длительность, но как совокупность процессов, движений, изменений. Франсуа Жюлльен пишет о том, что для китайца время года

ткет сеть сходств, оно осуществляет коммуникацию между различными аспектами внутри одного и того же качества[108].

Время года – это всегда состояние изменения, особенно очевидное весной и осенью, – изменения, подчиненного взаимодействию инь и ян. Это изменение понималось китайцами как «жизнь». Американский исследователь писал:

Что в пейзаже указывает на качество наполняющей его жизни? Цзин Хао в своих «Шести основах живописи» назвал это цзин (ошибочно переводимым как вид или пейзаж). Цель цзин заключалась в том, чтобы «придать изображению атмосферу сезона, явить таинственное в нем и через это установить истину»[109].

В улавливании цзин существенную роль играло изображение цветов:

Цикл роста, цветения и увядания цветка иллюстрирует действие инь и ян; так живопись цветка на определенной стадии развития описывает либо его аспекты ян либо инь[110].

В трактате Чжу-жэня «Альбом живописи сливы мэй [мастера] Хуа-гуана» (XII век) разъясняется, что в саму структуру ветки сливы вписан процесс взаимодействия ян и инь:

В цветах мэйхуа заключен образ-символ – сян. Это и есть, по сути дела, их дух, сущность – ци. Цветы построены по принципу ян, как и Небо, тогда как деревья, их стволы и ветви – по принципу инь, как и Земля. ‹…› Тычинки тоже полны символики. Когда сливы в полном цвету, это означает стадию [развития], называемую лаоян – «возмужалый Ян». [Если] распустившиеся цветы до первой стадии увядания – тычинок семь. Когда же цветы увядают, они символизируют лаоинь, и тогда тычинок остается шесть. Полураскрывшиеся цветы символизируют шаоян – «меньший Ян», и тычинок тогда три. Цветы, частично увядшие, олицетворяют шаоинь – «меньшую Инь», и тычинок тогда четыре[111].

Цветок оказывается диаграммой времени, вписанной в процесс его цветения и увядания. Когда Пригов в самом начале говорит о «ветке сакуры на листе японского календаря», он соединяет две взаимосвязанные манифестации времени – время года и цветок. Вторая строка, однако, уже движется в ином направлении: «Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце». Фарфор обладает сильной дальневосточной коннотацией. Капли встречаются в хайку, чаще всего это капли дождя или росы:

Как быстро летит луна!

На неподвижных ветках

Повисли капли дождя[112].

Иногда капли косвенно сопоставляются со слезами. Например, у Басё:

Росинки на горных розах.

Как печальны лица сейчас

У цветов полевой сурепки[113].

Иногда слезы появляются в контексте увядания цветов и прямо не связываются с каплями воды:

Цветы увяли.

Сыплются, падают семена,

Как будто слезы[114].

Но капли крови – необычный для хайку мотив. Особенно странно капли крови и слез возникают в тексте на фоне последующей строки:

Громовой иероглиф, выпадающий

Из свинцовой тучи.

Дело в том, что капли чаще всего являют себя в контексте миновавшего дождя, как исчезающий след последнего. В одном из хайку, например, Басё писал:

Нынче выпал ясный день.

Но откуда брызжут капли?

В небе облака клочок[115].

Это облако вписано в ясный день, как инь в ян, оно знаменует движение времени, и дождь вместе с этим изменением вносит меланхолию в ясность. У Пригова же капли на блюдце предшествуют грозе и заявляют о своей непричастности к ней. К тому же молния сама вдруг дистанцируется от движения времени как изменения погоды, превращаясь в письменный знак, иероглиф, движение кисти по бумаге. Иероглиф трансформирует природу молнии из вспышки в графему, зафиксированную на бумаге и не знающую времени. Молния утрачивает связь со временем, которая характерна для хайку, где молния обычно возникает в контексте неподвижности, обездвиженности, как некий прорыв, сдвиг:

Молния в тьме ночной.

Озера гладь водяная

Искрами вспыхнула вдруг[116].

Или:

Молнии блеск!

Как будто вдруг на его лице

Колыхнулся ковыль[117].

Неожиданная четвертая строка как будто полностью выпадает из контекста хайку: «Рим должен быть разрушен!» Эта строка – искаженный афоризм, в который вдруг перерастает хайку. Молния как будто сбивает афоризм, радикально меняя его смысл. Не Карфаген должен быть разрушен Римом, как того упрямо требовал Катон Старший, но прямо наоборот. Временн?я инверсия тянет за собой инверсию семантическую, которая ретроспективно позволяет читать молнию как вспышку гнева громовержца Юпитера. Дюмезиль прямо связывает громовержский аспект Юпитера и его способность посылать пророческие знаки – auspicia – в виде, например, птиц, по которым гадали авгуры[118]. Высвечивая небо, вспышка молнии вызывает прозрение будущего, являемого в знаках.

Марк-Ален Уакнин обратил внимание на семантику в библейском иврите слова zag, означавшего виноградную шкурку, прозрачность которой позволила использовать это слово для обозначения стекла и его производных. От этого корня производились слова со значением ‘прояснять’, ‘делать прозрачным’. Уакнин поясняет:

Таким образом, мы открываем возможную этимологию слова zigzag, восходящую к арамейскому zigz?g – «прояснять». Это образ молнии в черной ночи, указывающей путь заблудившемуся страннику. ‹…› Значение света, высвечивающего вещи, вплоть до того, что из него возникает ангел, носящий имя Zagzag’el[119].

Существенно и то, что зигзаг, пророчески проясняющий путь, имеет форму не прямой линии, но ломаной кривой, в которой движение вперед прерывается движением в сторону и даже назад. Уакнин ассоциирует зигзаг с риторической фигурой зевгмы (zeugma[120]), позволяющей связывать неким общим термином два совершенно разнородных понятия. Примером зевгмы может послужить, скажем, такая фраза: «Я потерял рассудок и сумку». И действительно, рассматриваемый короткий текст Пригова, как и практически все тексты «Пятидесяти капелек крови», имеет зевгматический характер. В них происходит насильственное связывание совершенно разнородных реалий – сакуры и Рима, например. И связь эта основана на глубокой трансформации темпоральности: от темпоральности хайку – к темпоральности афоризма и пророчества в едином, обратимом вспять, зигзагообразном движении.

Эта обратимость времен в пророчестве отсылает нас к катренам Нострадамуса, который часто выдавал слегка замаскированные сведения о событиях прошлого за пророчества. О его катренах принято было говорить как о «ретроактивных пророчествах». Как показал уже упомянутый Дюмезиль, один из катренов (V 6) является прямым пересказом эпизода из Тита Ливия, когда Нума превращается жрецом-авгуром в царя, преемника Ромула[121]. К числу ретроактивных пророчеств можно отнести и описание разграбления Рима имперской армией, случившееся примерно за тридцать лет до первого издания «Центурий» и фигурировавшее в них как пророчество будущего. Упоминание Рима в рассматриваемом тексте Пригова как будто указывает в этом направлении.

Я бы не упоминал Нострадамуса, если бы в «Пятидесяти капельках» не было пародийного «астрологического» текста, напоминающего катрены последнего и прямо вводящего тему гороскопа как пророчества:

Затягивающиеся белизной глаза

Умирающего ягненка

Поздно обнаружившееся смещение Марса в сторону Лебедя

Но и не капелькой крови единой ведь

Конечно нет (ПКК, с. 43).

Умирающий ягненок – это, конечно, классический топос принесенного в жертву агнца, совмещенный тут с пародийной астрологией.

У Нострадамуса можно найти множество астрологических элементов сходного типа, помещенных в сознательно темный гномический контекст. Например (II 48):

La grande copie qui passera les monts.

Saturne en l’Arq tournant du poisson Mars:

Venins Cach?s sous t?te de saumons,

Leur chef pendu ? fil de polemars[122].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Почему русские люди избегают доносов?

Почему русские люди избегают доносов? В: Почему русские люди избегают доносов? О: Из боязни пристраститься. Удивительное объявление слышал я давеча, едучи по эскалатору. Госнаркоконтроль предлагает всем, кто знает что-нибудь о распространении или потреблении наркотиков,

Глава 2. ВРЕМЯ ЛИ ЖИТЬ В РОССИИ?

Глава 2. ВРЕМЯ ЛИ ЖИТЬ В РОССИИ? ВЫРАЩИВАТЬ ЛИ ПОМИДОРЫ В РОССИИ?Первая задача — защита определенных сфер и отраслей национальной экономики, необходимость которой связана с тем, что между странами есть объективные различия в климатических, географических и иных условиях,

Глава 1 «МЕТАМОРФОЗЫ» РОМАННОЙ ФОРМЫ В «БЛЕДНОМ ОГНЕ» В. НАБОКОВА

Глава 1 «МЕТАМОРФОЗЫ» РОМАННОЙ ФОРМЫ В «БЛЕДНОМ ОГНЕ» В. НАБОКОВА Десятилетие рубежа 50—60-х годов отмечено вновь переживаемым западным романом обновлением жанровой формы. Показательна развернувшаяся именно в это время дискуссия о судьбе романа: предречение его смерти,

Глава вторая ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ДНЕВНИКЕ

Глава вторая ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ДНЕВНИКЕ 1. Роль хронотопа В отличие от других жанров дневниковая запись начинается с даты, а нередко и с указания места. Да и в самом жанровом названии содержится указание на периодичность как главную особенность дневника.

Завет Иезекииля: «И это было время твое, время любви» Семейный вопрос в драматургии

Завет Иезекииля: «И это было время твое, время любви» Семейный вопрос в драматургии В середине 1890-х годов, почти в самом начале литературной деятельности, Василий Розанов выступил в печати с собственной разработкой «семейного вопроса», который в те годы обретал черты

Глава VIII. ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ

Глава VIII. ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ Диккенс вернулся в Лондон в июне 1845 года. Примерно тогда же он стал издавать «Дейли ньюс» — газету, план которой почти один и разработал, и задумал (надеюсь, она и сейчас помнит о своем почти божественном происхождении). Как я говорил в предыдущей

Постмодернистские метаморфозы

Постмодернистские метаморфозы Западноевропейская литература конца XX в., обратившаяся к сущностным вопросам бытия человека в эпоху «тотального разочарования», остро актуализировала художественный опыт экзистенциализма в постмодернистских текстах. Именно здесь

Глава 2 Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова

Глава 2 Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова 1В короткой автобиографии 2003 года Пригов пишет, что художественные влияния на него «сменялись последовательно – от Микеланджело до Бойса», литературных же влияний на себя он не обнаруживает,