Епископ и каторжник

(ВИКТОР ГЮГО. «ОТВЕРЖЕННЫЕ»)

В 1862 году появился знаменитый роман Виктора Гюго «Отверженные». Он потряс французских читателей, да и не только французских.

Ознакомившись с романом и наведя некоторые справки, видный французский журналист Арман де Понмартен поспешил в городок Грасс. Узнал, где находится убежище для духовных лиц, удалившихся на покой, и разыскал там 86-летнего старика, каноника Анжелена.

В какой связи находятся эти — далеко не равноценные — события?

Об этом я и хочу рассказать.

* * *

За тридцать пять лет до появления в печати «Отверженных» молодой литератор Виктор Гюго заинтересовался слухами об умершем в 1818 году епископе города Динь, монсеньере Миолли.

Его удивительная скромность, бескорыстие, отзывчивость, множество добрых поступков — качества, по-видимому, довольно редкие в среде высшего духовенства, — снискали ему всеобщую симпатию.

Личность добродетельного епископа завладела воображением Гюго. Он раздобыл подлинную рукопись диньского епископа. Это было богословское сочинение. Называлось оно: «Краткое изложение учения Священного Писания, разъясненного Вселенскими Соборами и отцами церкви».

У Гюго возникла мысль о романе «Рукопись епископа». Он даже заключил (в 1832 году) договор с книгоиздательством на книгу под этим названием.

Однако она не была написана.

Больше того, Гюго и не начинал ее писать.

Великий романист имел обыкновение тщательно сохранять все черновики, предварительные наброски, заметки, планы своих произведений.

От замысла «Рукописи епископа» не осталось никаких следов.

И все же замысел не погас окончательно. Через полтора десятка лет Гюго вернулся к давно облюбованной фигуре монсеньера из Дпня.

Черты епископа Миолли отчетливо проглядывали в образе одного из центральных героев «Отверженных» — епископа Мириэля.

В материалах к роману сохранился даже набросанный самим Гюго план города Дииь с указанием улиц, площадей, бульваров и памятников.

Замысел, однако, изменился в корне.

Гюго заинтересовался не епископом-богословом и его сочинениями, а добрым человеком. Воображение художника пробудил один реальный случай из жизни Миолли.

Это была встреча епископа с каторжанином. Иерарха католической церкви тронула участь отверженного галерника. Он вмешался в его судьбу и совершил благородный поступок.

Каторжника звали Пьер Морен.

В романе он назван — Жан Вальжан.

В двадцатилетнем возрасте Морен решился на кражу. На это его толкнуло отчаяние. Сестра и семь ее детей буквально умирали с голоду. Пьер взломал оконную решетку булочной и украл хлеб.

Расплата была жестокой: пять лет каторжных работ. Он их отбыл на галерах.

Когда «Отверженные» вышли в свет, давно уже не было в живых ни епископа из Диня, ни Морена.

Виктор Гюго жил тогда в изгнании, на острове Гернси. Правительство не могло ему простить гневных, пламенных выступлений против императора Наполеона III — узурпатора, растоптавшего республику, возникшую в огне революции 1848 года.

Вся Франция с восторгом и упоением читала «Отверженных». А услужливая консервативная критика с бранью напала на роман, в котором Гюго смело обнажил зияющие язвы денежного общества.

Особенным нападкам подверглась горестная история Жана Вальжана.

«Как?! — негодовали критики. — Во Франции судья приговорил к каторжным работам человека, с голоду укравшего хлеб? Этого быть не может! Это неправдоподобно! Это клевета на законы Франции, на суд Франции, на общественный строй Франции!»

На самом же деле приговор, вынесенный Пьеру Морену, не был ни единственным, ни случайным.

В архиве Гюго сохранилась выписка из французского судебного регламента. Указаны преступления, карающиеся каторжными работами. В перечислении значится «кража со взломом».

Судьям не вменялось в обязанность вникать в обстоятельства или личность обвиняемого.

Факт взлома автоматически влек за собой приговор к каторжным работам.

* * *

Когда мы читаем увлекательнейшие литературоведческие изыскания (я чуть не сказал: приключения) талантливого ученого Ираклия Андроникова (вроде «Загадки Н. Ф. И.»), мы убеждаемся, как удивительно интересны могут быть не только результаты, но и сами перипетии, самый ход поисков.

К сожалению, осталось неизвестным, каким образом журналист Понмартен узнал, что жив свидетель давней встречи преосвященного Миолли с Пьером Мореном, престарелый каноник Анжелен, бывший в юности секретарем диньского епископа.

Мы можем только догадываться о мотивах, побудивших Понмартена заняться «частным расследованием», как говорится на юридическом языке. Проще всего предположить, что ему, опытному и предприимчивому журналисту, хотелось преподнести читателям своей газеты интересное интервью с человеком, близко знавшим епископа, на которого молва указывала, как на прототип монсеньера Мириэля, — с живым свидетелем сенсационной встречи епископа с каторжником.

Вероятно, это так и было. Но мне почему-то хочется думать, что Понмартен был движим благородными мотивами.

Может быть, его больно задели недобросовестные, нечестные нападки на писателя, которым Франция гордилась, как одним из самых великих своих сыновей.

Может быть, журналисту захотелось заступиться за писателя-изгнанника. Бросить в лицо реакционной шайке, травившей Гюго, факт, опровергающий злостные обвинения в «неправдоподобии» жестокой судебной расправы за кражу хлеба.

«Вы считаете, что такой бесчеловечный приговор не мог иметь места? Вот вам показания живого человека, в правдивости которого вы не осмелитесь усомниться, — почтенного духовного лица, каноника».

* * *

Понмартену удалось установить, где проживает каноник Анжелен.

Журналиста привели к седому, учтивому старцу. Нетрудно было убедиться, что, несмотря на преклонный возраст, каноник сохранил ясность ума и свежесть памяти.

Он произвел впечатление свидетеля добросовестного и надежного. Полеты фантазии не были ему свойственны. О том, что было пережито, увидено и услышано, он рассказал неторопливо, просто и искренне.

Многие подробности запомнились ему с удивительной отчетливостью. Возможно, потому, что события того памятного дня были действительно из ряда вон выходящими. Они резко выделялись на фоне обычного, размеренного и мирного образа жизни епископа и его секретаря.

Тщательно, с журналистской бойкостью и блеском (и, я думаю, с внутренней радостью) Понмартен записал его рассказ.

* * *

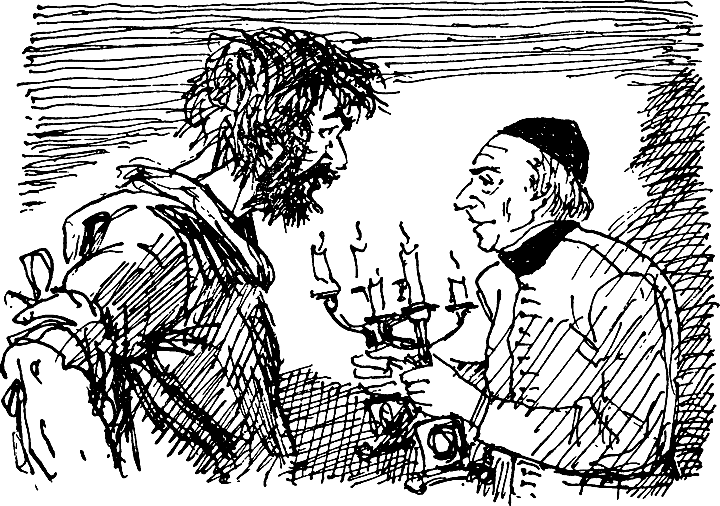

Осенним вечером монсеньер Миолли и Анжелен сидели за столом в ожидании ужина. У ног епископа мирно спал старый пес Медор.

Разговор шел о брате епископа, наполеоновском генерале Миолли. Он блестяще отличился в недавнем сражении. Газеты восторженно писали о нем. Это радовало епископа.

Старая служанка Розали расставила на столе приборы и вышла.

Внезапно раздался резкий стук в дверь.

Епископ сохранял хладнокровие.

Бледная от испуга Розали спустилась по лестнице.

— Святая дева, кто может так стучать? — воскликнула она, всплеснув руками. — Говорят, что сегодня по городу шатались подозрительные люди.

Медор, проснувшись, тревожно залаял, потом протяжно завыл.

— Спокойно, Медор! — сказал епископ. — Розали, подите откройте дверь.

Вошел широкоплечий, рослый человек лет тридцати. Наружность его не внушала доверия.

«Было бы не очень приятно встретить его где-нибудь в глухом лесу», — подумал Анжелен.

Все же он казался не столько свирепым, сколько подавленным, измученным голодом и усталостью. Растерянное выражение его лица резко контрастировало с могучими плечами и богатырским сложением.

По лбу вошедшего струился пот. Перед величавым обликом Миолли он как-то сник, пробормотав несколько невнятных фраз.

Освобожденный после отбытия пятилетней каторги, путник целый день добирался пешком до города… Пристанища он не мог найти нигде. Тщетно стучался в двери гостиниц.

«Каторжника», пусть бывшего, никто не хотел впускать. Никто не хотел продать ему съестного.

Пожилая женщина, выходившая из церкви, направила его к дому Миолли.

Сейчас он настороженно смотрел на хозяев. Очевидно, он опасался, что у «попов» встретит не более гостеприимный прием, чем в гостиницах.

— Успокойтесь, мой друг! — дружелюбно промолвил епископ.

* * *

Увлеченно слушая рассказ Анжелена, журналист по профессиональной привычке пристально наблюдал за рассказчиком.

«— О месье! — Волнение звучало в голосе каноника. — По прошествии долгих лет мне кажется, что я слышу эти слова, исполненные милосердия, простоты и человечности. Благословенный голос проникал в душу, успокаивал, трогал и умилял, внушая уверенность, что есть в мире и вера, и надежда.

«Мой друг, мой друг!» — повторил Пьер Морен, как бы говоря с самим собой. Казалось, его мужественное и мрачное лицо прояснилось. Сдержанная слеза блеснула в его ресницах».

* * *

Пьер Морен назвал себя, рассказал, за что он попал на каторгу и как безжалостно с ним обошлись владельцы гостиниц.

— Садитесь вот здесь, — сказал епископ, пригласив его к столу, застланному белоснежной скатертью. — Розали, еще прибор!

Трудно передать выражение изумления, смущения и благодарности, которым светилось лицо каторжника, хотя поначалу на нем еще проступало недоверие. Морен как будто боялся, что вдруг он проснется от сладкого сна.

Но вот Розали придвинула ему стул и поставила третий прибор. Перед ним оказалась дымящаяся тарелка с супом. По знаку монсеньера Анжелен откупорил бутылку старого ламальга, покрытую паутиной. Изумление Морена перешло в восторг.

Пьер Морен пил и ел с жадностью, которую он и не пытался скрывать.

Как изысканно выразился благовоспитанный каноник (а может быть, журналист, записавший его рассказ), «по мере того, как утолялся животный аппетит, можно было видеть, как в глубине этой души, погрязшей во мраке, совершается таинственная работа. Погруженный в океан позора, ужаса и страдания, его мозг начал размышлять, когда тело перестало страдать от голода».

Когда Пьер Морен вдоволь наелся, стало видно, до чего он смертельно устал и измучен. Он еле держался на ногах. Монсеньер сообщил, что в конце коридора ему отведена комната и приготовлена постель.

— Комната друга, — добавил епископ, убедившись в магическом впечатлении, которое производили ласковые слова на «изуродованную и опустошенную душу» неожиданного гостя.

Привыкшая повиноваться Розали отвела Морена в «его» комнату.

* * *

Как все похоже на аналогичную главу «Отверженных»!

Виктору Гюго был дорог необычайный случай, о котором ему рассказали. В течение многих лет он бережно сохранялся в его памяти и наконец обрел художественное бытие.

Но… Тут есть одно «но».

Я должен вернуться к первой странице очерка Понмартена.

По его словам, когда он вошел в комнату Анжелена, на столе у него лежал том «Отверженных».

— Можно с уверенностью сказать, — заключил журналист, — что каноник внимательнейшим образом прочел роман и в облике Бьенвеню Мириэля нашел все черты епископа, у которого он служил.

Не закрадывается ли у нас некое подозрение?

Сходство рассказа Анжелена с аналогичным местом в романе разительно. Оно бросается в глаза.

Но чем это сходство обусловлено?

Может быть, совсем не тем, что Гюго был знаком с подробностями первой встречи диньского епископа с галерником?

Может быть, произошло обратное?

Роман, в котором под именем Мириэля был действительно выведен епископ Миолли (об этом было широко известно), произвел, разумеется, огромное впечатление на каноника Анжелена. И он мог приписать (невольно, конечно) давно прошедшему случаю все детали сцены, ярко описанной романистом.

Опасения вполне законные.

Тогда, пожалуй, и незачем приводить дальнейший рассказ каноника. Мы ведь прекрасно знаем, что вслед за этим происходит в романе.

Жан Вальжан крадет столовое серебро. Он попадается жандармам, и его приводят к епископу, чтобы уличить в краже.

А епископ заявляет, что сервиз он сам подарил Жану Вальжану.

«— В таком случае мы можем отпустить его? — спросил унтер-офицер.

— Разумеется, — ответил епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.

— Это правда, что меня отпускают? — произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.

— Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? — ответил один из жандармов».

На этом, как мы помним, сцена не кончается.

«Друг мой, — сказал епископ, — не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они».

С юных лет пронзили нас эти слова, воплощение человечности и безграничной доброты!

Монсеньер Мириэль подходит к камину, берет подсвечники и протягивает их Жану Вальжану.

Сцена с подсвечниками запечатлелась в памяти любого читателя на всю жизнь. Даже если он позабыл на девять десятых (и даже больше) содержание огромного, разветвленного романа.

* * *

Оказывается, однако, что воспоминания каноника не содержали ничего похожего.

Никаких подсвечников не было!

Не было ни кражи, ни великодушного дара…

Ночь прошла совершенно спокойно. Утром следующего дня епископ с Анжеленом прогуливались по саду.

— Что мы будем делать с этим бедным малым? — озабоченно размышлял вслух Миолли.

В окне показалась фигура вчерашнего гостя.

Его глаза были устремлены на епископа с невыразимым чувством благодарности, обожания, восхищения, уважения, любви и смирения.

Он вышел в сад и почтительно приветствовал хозяина дома, которого он вчера принял за простого кюре.

— Розали мне сказала, что вы епископ, — бормотал он в смущении. — Извините, я этого не знал.

Теперь наше доверие к рассказу Анжелена восстановлено полностью.

Если бы он, беседуя с журналистом, следовал — вольно или невольно — за романом, неужели он прошел бы мимо того поразительного поворота событий, который описан в романе?

Неужели он не упомянул бы о великодушном прощении, о подсвечниках, так красиво рисующих нравственную высоту диньского епископа, которого он, Анжелен, обожал всю жизнь?

* * *

Но почему это для нас так важно?

Да потому, что отчетливо обозначилась граница между действительно происшедшим и художественным вымыслом.

И нам дан ключ, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть хотя бы на миг в потаенную сферу фантазии художника.

Вот перед нами куски реального события. Виктор Гюго вводит их почти неизмененными в ткань романа, вплоть до мельчайших штрихов.

Другие ему не надобны. Он их отбрасывает.

И рядом, бок о бок, почти слитно с фактическими деталями мощный, вдохновенный, грандиозный взлет творческого воображения. Попробуем разобраться в этих пластах образной ткани. Может быть, нам удастся таким образом глубже проникнуть в художественный замысел Гюго.

* * *

Из реальной истории Пьера Морена в роман вошел только первый вечер знакомства с епископом. Между тем дальнейшая его жизнь была полна драматизма. Богата волнующими и трогательными моментами.

Епископ расспрашивал Морена про его профессию. Тот немного знал токарное дело и ремесло краснодеревца.

— Я не боюсь работы, — повторял он. — Я хочу быть честным. Но кто мне поверит? Кто примет с желтым паспортом меня, «вечного» каторжника? Ни в одну харчевню, ни в один заезжий дом меня и на порог не пускали. На мои деньги не желали смотреть. Так будет всегда и везде! Всюду ждут меня позор, презрение, окрики: «Пошел вон!»

Миолли проникся доверием к своему несчастному гостю. Он написал рекомендательное письмо своему брату генералу. Тот устроил Морена санитаром походного госпиталя.

И Морен доказал, что достоин доверия.

Однажды он вытащил с поля боя под огнем неприятеля раненного в грудь навылет молодого лейтенанта. На руках у санитара офицер скончался.

Читатель, я думаю, помнит, что этот эпизод биографии Морена тоже использован в «Отверженных». Но в воображении писателя этот факт преобразился. Не Жан Вальжан, а негодяй Тенардье вынес с поля боя умирающего офицера.

Тенардье снимает с умершего медаль и впоследствии использует эту медаль в корыстных целях, обманывая Мариуса.

В жизни же все было иначе.

У умершего лейтенанта оказались призовые часы, золотая цепочка и 30 луидоров (600 франков). Все эти ценности Морен полностью передал генералу.

О вознаграждении он и слышать не хотел. «Лучшей наградой было бы, — сказал он, — если бы генерал написал несколько слов моему епископу».

Генерал написал брату о достойном поведении Морена. Упомянул и слова «мой епископ», особенно тронувшие его. Генерал не мог не заметить взволнованного тона, которым Морен произнес эти слова.

Бывший каторжник стал генеральским денщиком. В кровопролитной битве Морен дрался «не только как храбрый солдат, исполняющий свой долг, не только как бывший заключенный, стремящийся вернуть себе доброе имя, но и с отчаянным мужеством человека, ищущего смерти».

Участь Морена оказалась трагичной, несмотря на благоволение епископа и генерала.

В 1814 году, после падения Наполеона, он явился в Динь, в епископский дом, оборванный, промокший до нитки. Он остался служить у Миолли, влюбился в племянницу Розали, но не решился признаться в любви из-за своего «страшного прошлого» (так выразился каноник), «хотя и доблестно искупленного». Печальный и мрачный, считая свою жизнь навсегда разбитой, он вернулся под наполеоновские знамена. Его убили при Ватерлоо. Не только внешние злоключения преследовали Морена. Он не мог освободиться от «миллиона терзаний» внутренних, душевных.

«Чем больше прояснялось его сознание, с тем большей требовательностью он относился к себе. Цена выкупа в его глазах все увеличивалась. Он всячески старался изгладить и искупить свое прошлое».

«Искупить свое прошлое». Эти слова заслуживают самого пристального внимания.

Пьер Морен страдал от сознания своей вины. Ему не приходило в голову, что не он виноват перед обществом, а общество перед ним.

Между тем именно в этом заключалась главная идея «Отверженных».

Прекрасно понял это и выразил Достоевский. По его словам, основная мысль Гюго — «восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества».

В образе Жана Вальжана мы не находим той смиренной покорности, того мучительного сознания неполноценности, которые так заметны в характере Пьера Морена.

В глазах Виктора Гюго Морен и Жан Вальжан — близнецы, воплотившие в себе многие прекрасные черты французского трудового люда, простонародья.

Но Жан Вальжан крупнее Пьера Морена. Его волевое и нравственное начало — активнее. Замыслы — смелее, размах — шире. Он предприимчив, стремится обрести силы и возможности, чтобы деятельно и успешно помогать людям.

Так видоизменился облик Морена в творческом горниле художника.

* * *

Вернемся к эпизоду с подсвечниками.

«Подсвечники» представляются мне прожектором, ярко освещающим любопытнейший участок величественной литературной дороги, носящей название РОМАНТИЗМ.

Не беру на себя смелость походя решать такой сложный вопрос, как соотношение реализма и романтизма. Все же мне думается, что «подсвечники» помогут нам уяснить такие научные понятия, как романтический стиль, романтическая манера.

На страницах этого эпизода заискрилась, заиграла всеми цветами радуги романтическая стилистика.

Бездомный бродяга, вчерашний каторжник попал в покои монсеньера из Диня. Так произошло в жизни — лучше и придумать нельзя! Захватывающе острая ситуация. Вполне в духе романтической школы. Вполне в духе Виктора Гюго.

А события следующего утра, о которых мы знаем из воспоминаний каноника, — не показались ли они романисту слишком мирными, слишком сглаженными?

Гюго повернул события по-другому, повернул резко.

В ту драматическую ночь Жан Вальжан проявляет черную неблагодарность. Он обворовывает радушного, добросердечного хозяина.

Возникает вопрос: правдоподобен ли такой поворот событий? Оправдан ли психологически чудовищный поступок Жана Вальжана?

Разве недостаточно было чудесного гостеприимства, оказанного епископом, чтобы в душе каторжника сразу же взошли семена благодарности? Чтобы он тут же, решительно и бесповоротно, избрал путь честной жизни?

Нет, недостаточно. Так, очевидно, казалось романисту.

Мне думается, что перед Гюго мысленно (скорее всего, интуитивно) вопрос ставился так: достаточно ли было одного вечера, чтобы смягчить сердце человека, жизнь которого с младых лет была сломлена ужасающей несправедливостью?

Не сердце Пьера Морена, а сердце Жана Вальжана, характер которого представлялся Виктору Гюго гораздо более резким, более жестким. Менее податливым и уступчивым. Менее миролюбивым и более ожесточившимся.

Слишком исстрадался Жан Вальжан, каким его видел романист, за долгие годы каторги. Слишком тяжки были оскорбления тюремщиков и надсмотрщиков. Слишком свежи были переживания сегодняшнего дня: ему, уже освобожденному, уже «бывшему» узнику, всюду — за исключением одного лишь дома — отказывали в крове, в пище, в хлебе.

Слишком много накопилось горечи в его истерзанной душе.

* * *

Романисту ярко представились заманчивые возможности, которые таились в необычайной встрече каторжника с епископом.

Исключительно радушный прием, оказанный в доме монсеньера несчастному галернику, стал поворотным пунктом в его судьбе. Но так идиллически, как в жизни Пьера Морена, перелом у Жана Вальжана не мог произойти. Не сразу испарилась его озлобленность. Были крутые зигзаги вверх и вниз, были острейшие повороты. Не могли не быть — в этом художник был непоколебимо убежден.

Жандармы поймали Жана Вальжана с поличным: с украденным у епископа серебром. Все рухнуло! Обретенная свобода, надежды на нормальную жизнь. Рухнуло внезапно и навсегда.

Впереди — тюрьма. Даже больше: каторга. Слишком уж отвратительно преступление — кража у высокого духовного лица. У человека, приютившего гонимого, бездомного бродягу. Окружившего его лаской.

И вдруг — как с неба свалившееся спасение.

Неожиданное для жандармов. Еще более неожиданное для Жана Вальжана. Более всего неожиданное — для читателей.

Сервиз не украден. Он подарен гостю. Так заявляет епископ Мириэль.

Благородно? Да. Человеколюбиво? Да, разумеется. Великодушно? Да, свыше всякой меры.

Но романисту этого мало. Следует вторая неожиданность. Ошеломляющая, как гром!

«Друг мой, не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники!»

«Ваши!» Гость, оказывается, забыл про второй подарок монсеньера. Спасибо жандармам, что привели его. Теперь-то он уж заберет все свое.

Так мог придумать только романтик! Вернее, один: самый романтический из всех романтиков.

В «подсвечниках» — вся «соль» ключевого эпизода романа, неподражаемого в своей эффектности.

Гюго хотелось, чтобы этот эпизод поразил читателя, накрепко врезался в его память.

Он этого добился.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК