Инес Озеки-Депре КАЗУС БОДЛЕРА-ПЕРЕВОДЧИКА: «ВОРОН» КАК ПОЭМА В ПРОЗЕ

Инес Озеки-Депре

КАЗУС БОДЛЕРА-ПЕРЕВОДЧИКА: «ВОРОН» КАК ПОЭМА В ПРОЗЕ

I. Вопрос состоит в том, чтобы узнать, является ли переводчик действительно «цельным субъектом», хозяином своего выбора.

На самом деле вопрос выбора – это скорее вопрос современности. Так, в древние времена, вплоть до Средневековья переводчик – человек подневольный, для которого перевод соответствовал «миссии», – руководствовался сферой употребления переводимого текста, а именно сферой общественной (в этом случае перевод должен быть верен оригиналу, то есть быть буквальным) или частной (в этом случае перевод может не быть буквальным).

Это утверждение как бы стремится показать, что действия переводчика определены скорее социальным, политическим и экономическим контекстом, к которому он принадлежит, что, безусловно, неоспоримо. Так, А. Бриссе524, оспаривая «идеалистическую» идею открытости переводчика для понимания (Беньямин – Берман), задается целью «исследовать коллективное, культурное измерение переводящего субъекта и его позиции». В самом деле, согласно этой исследовательнице и вслед за Л. Нанни, чьими работами она руководствовалась, поле свободы переводчика сужается в зависимости от исторических обстоятельств «употребления» переводимого произведения. Переводчик уже ограничен социальными и культурными условностями не только в своем эстетическом выборе, но и в интерпретации, которую он дает литературным произведениям. Культура «направляет и возделывает интерпретацию оригинального текста, выступая посредником… между переводящей субъективностью и предметом перевода»525.

С этим трудно поспорить. Совершенно очевидно, что выбор произведения для перевода по большей части зависит от момента и других факторов, которые, в свою очередь, зависят от того, что П. Бурдьё называет «литературным полем». В диахроническом плане мы и в самом деле оказываемся перед формальной интерпретацией и изменчивой семантикой текстов, переведенных «вольно», – сотня французских переводов «Энеиды» служит тому ярким примером.

Таким образом, «Энеида» Дю Белле, написанная десятисложным стихом, приравнивается к великим поэмам XVI века и изображает трогательную Дидону на новом поэтическом языке, которому будет суждено стать основой литературного французского. Точно так же и «Энеида» аббата Делиля в XVIII веке, написанная александрийским стихом, растянутая и выровненная, напоминает трагедию Расина. Таких примеров можно привести множество, вплоть до П. Клоссовски, который пытался в свое время возродить в своем переводе эпический слог и латинский субстрат текста Вергилия.

При таком видении проблемы само собой разумеется, что все заявления и принципы переводчика следует принимать с недоверием. Стремится ли он создать новое произведение или же подстроиться под великих авторов, субъективность переводчика – воображаемая субъективность («Я хотел…») – восходит к противопоставлению «мое-я – я» (Moi-je) переводчика, и заявления такого рода исчисляются сотнями.

II. Итак, идея, которую нам хотелось бы предложить, состоит в следующем: может быть обнаружена линия раздела, которая не подчиняется ни «моему-я» субъективности526, ни «я эпистемическому» (формулировка А. Бриссе). Для первого из этих «я» Лакан527, идя вслед за Декартом, смог доказать, что «я», которое существует, потому что мыслит, не совпадает с тем «я», которое мыслит, потому что существует; во втором случае речь идет о «я» социальном.

В действительности одно не существует без другого, поскольку «мое-я не может быть отделено от второго и одновременно оказывается заключенным в само определение социального и исторического»528. Речь идет также и не о «третьем» «я», а скорее о субъекте, о «я» по Рембо, который работает над написанием перевода.

Нам важно показать разницу между «моим-я» (воображаемым, дуалистическим «я») и «я» перевода. И даже если формулировка А. Бриссе – согласно которой отсутствует «цельный» субъект, «субъект, сознание которого полностью присутствовало бы при переводческом акте», – кажется неоспоримой, само собой разумеется, что при переводческом анализе вопрос единичности вполне уместен. Иногда, чтобы подкрепить наши гипотезы, мы будем опираться на психоанализ. Мы постараемся установить разницу между «индивидуальным» и «индивидуализирующим» использованием стиля, если вспомнить формулировку М. Дюфрена (Энциклопедия Universalis). Другими словами, даже если переводчик, веря, что создает «собственное» произвольное произведение, помещает себя в план воображаемого и из?за этого становится более зависимым от социальных компонент, от габитусов, которые его обуславливают, случается, что ни «мое-я – я», ни «эпистемическое я» не могут помешать переводящему субъекту, чья свобода бессознательна, а это само собой разумеется.

Случай Бодлера

Пример Бодлера как переводчика Эдгара По позволит нам продемонстрировать описанное выше различие. Бодлер начинает знакомить читателя с По в 1848 году, когда переводит его «Невероятные истории», «Сказки» и затем в 1857?м поэму «Ворон» («The Raven»). В общей сложности Бодлер переводит его семнадцать лет. Согласно критикам, только благодаря таланту переводчика По считается во Франции великим поэтом, более почитаемым, чем у себя на родине. Мы попытаемся понять, что у этого переводчика исходит из воображаемого (мое-я), что из габитуса эпохи и что – от субъекта-Бодлера.

Восхищение, с которым Бодлер относился к тому, кого считал своим «братом» в поэзии, отмечено во многих текстах. И совершенно ясно, что их сближают многие элементы: их личная жизнь, чувственный опыт, «жажда бесконечного». И Бодлер, и По – авторы небольших, но беспрестанно совершенствуемых поэтических сочинений; связи между их воображаемым были превосходно показаны в работе В. Беньямина529, посвященной Бодлеру. Беньямин отмечает параллели и различия в подходах писателей к таким темам, как толпа, смерть, вино, двойники. И очевидно, что такие приемы, как противоречие, парадокс и оксюморон, являются ключевыми элементами их поэтической программы (мечта/реальность, жизнь/смерть, «сплин»/«идеал») и векторами, по которым проходят эти видения. Беньямин выявляет влияние американского поэта на Бодлера, в том числе и на мотивы поэм («Вино убийцы», «Прохожей» и др.).

Их сближает еще один момент: особое внимание к материальности литературного текста, даже к техничности выражения, отсюда – использование цитат, интертекстуальности, иронического клише, отсюда же и игра фикция/реальность.

Открытие По Бодлером вынудило последнего защищаться – до такой степени его теоретические размышления по эстетике и поэтике напоминали теории американского поэта. Можем привести слова самого Бодлера:

Меня обвиняют, меня! в подражании Эдгару По! Да знаете ли вы, почему я так терпеливо переводил По? Потому что он похож на меня. Когда я в первый раз открыл его книгу, я с ужасом и восхищением прочел не только сюжеты, о которых сам мечтал, но и фразы, которыми думал, написанные им на двадцать лет ранее530.

Итак, мы можем сказать, что, по всей видимости, на выбор Бодлера влияли различные факторы и что некоторые из них определялись конъюнктурой, социальными, эстетическими, а также личностными особенностями. В противовес эстетике и этике второй половины XIX века (ценности которого: иллюзорный технический прогресс, богатство напоказ, стремление к наживе даже у писателей и т. д. – претили французскому поэту) Бодлер находит опору в эстетике По; он считает его кем?то вроде своего двойника, находя в произведениях американца художественный отклик на собственное творчество и отголосок собственных фантазмов531.

Тем не менее этот уход от себя самого, выражающийся в отождествлении с Другим через другой язык, позволяет Бодлеру выявить форму, которая не соответствует его «жажде» трансцендентности, а скорее подходит «к лирическим движениям души, поворотам фантазии, метаниям совести» (предисловие к «Сплину Парижа», опубликованному в 1862 году), форму, родившуюся из «посещений огромных городов и из пересечения их бесчисленных связей». Такова наша гипотеза, и анализ переводов Бодлера помогает ее подкрепить.

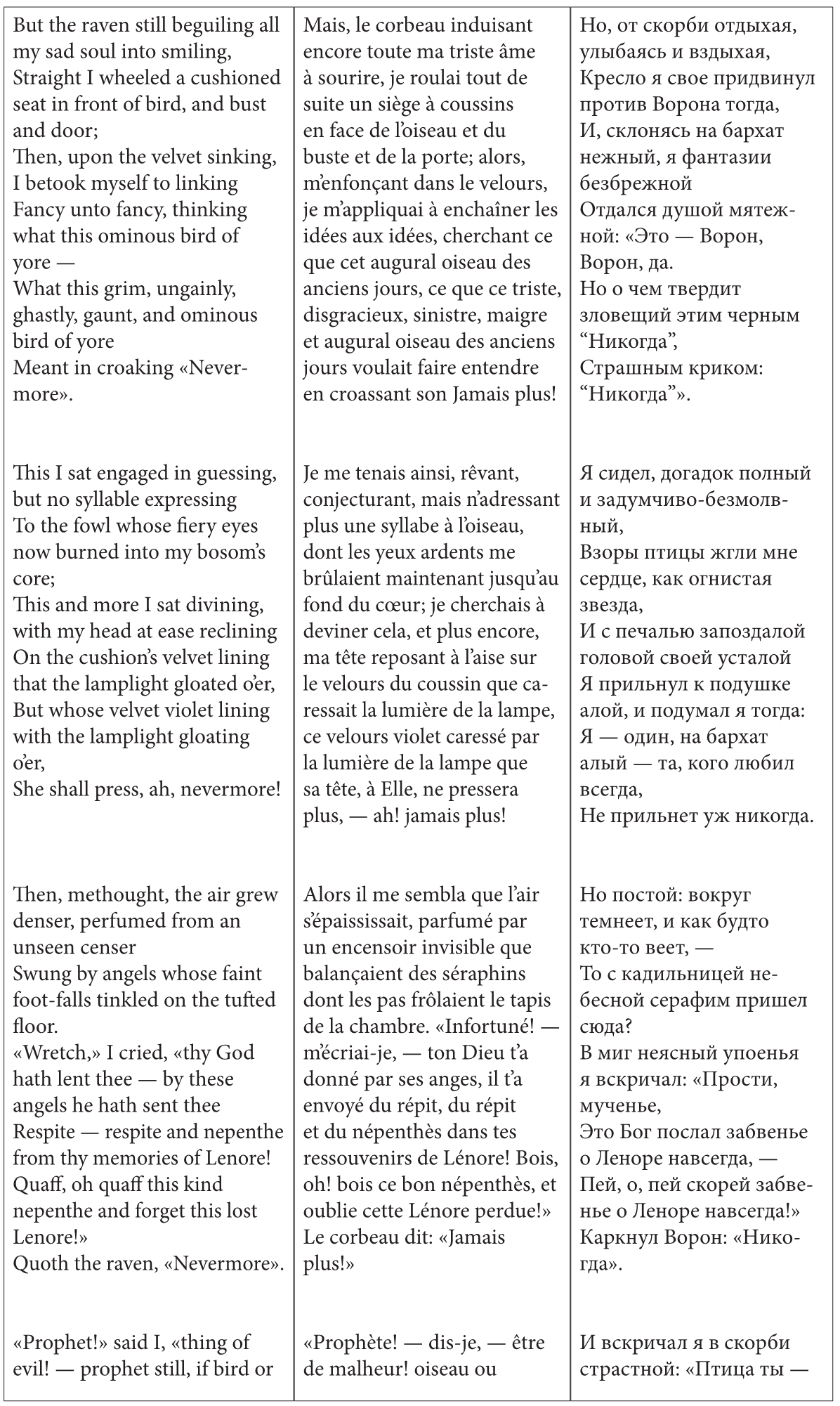

Поэма и ее французский перевод

Поэма «The Raven» переписывалась более пятнадцати раз. В первый раз она была опубликована в «New York Evening Mirror» 29 января 1845 года за вознаграждение в 10 долларов. Что касается ее «созревания», то критика расходится во мнениях. Одни говорят о десяти годах, другие – о двух-трех, а третьи намекают на возможность того, что По одним духом сложил 18 шестистрочных строф, написанных 8?стопным хореем, иногда на 8,5 стопы, а рефрен – шестая строка – на 3,5. «The Raven» был напечатан строфами, которые разделялись цезурой. Поэма к тому же пережила 21 лексическую замену на 108 строк текста, что еще очень мало по сравнению с другими. Причиной этому, возможно, послужило желание достичь лучшей организации поэмы («эффект целостности») или желание убрать чересчур нелепые образы.

В работе «Philosophy of Composition» По иронически заявляет, что его поэма была задумана как математическая задача, «proceeded, step by step, to its completion with the precision and rigid consequence of a mathematical problem» («[я] шаг за шагом подвигался к своей окончательной форме со всею отчетливостью и строгой последовательностию математической задачи»532).

По говорит, что первой его целью было достижение нужного эффекта; затем необходимо было определиться с длиной (сто строк), с тоном и духом поэмы (грусть) и найти то, что станет «изюминкой». Такую «изюминку» По нашел в рефрене «Nevermore», к которому его привела необходимость сделать максимально убедительным конец строфы путем повторения долгого «O» и «R» – «the most sonorous vowel» (самый звонкий гласный) и «the most producible consonant» (самый употребляемый согласный) соответственно. Темой, показавшейся подходящей для поэмы, стала история человека, оставшегося в одиночестве после смерти возлюбленной, – тема «the death of a beautiful woman» (смерти прекрасной женщины). Кульминация поэмы – диалог между молодым человеком и птицей.

«Ворон» Шарля Бодлера533

Комментарий к переводу

Согласно классификации Х. Ван Горпа534, перевод Бодлера стоит отнести к категории добавления наряду с эксплицитным или информативным переводом: «вид перевода, который стремится обнажить прототекст для иноязычного читателя»535. А. Попович называет такой тип перевода, в котором «достоинства и недостатки находятся в равновесии, псевдопереводом»536. По мнению Е. Эткинда, перевод Бодлера следует поставить в один ряд с переводами Мадам де Сталь в книге «О Германии» и отнести к категории перевод-интерпретация, где «перевод сочетается с парафразой и анализом»: «Именно к этому типу восходит перевод Бодлером “Ворона” Эдгара По: проза и комментарий»537. В предпринятом анализе мы выражаем несогласие с такими упрощающими суть дела классификациями.

Проект и собственно намерения Бодлера-переводчика (мое-я – я) подробно объясняются им самим в предисловии, озаглавленном «Генезис поэмы»538. Бодлер напоминает о важности для По поэтической «работы», полной «анализа, комбинаций, расчетов», что и обосновывает его позицию в выбранном типе перевода:

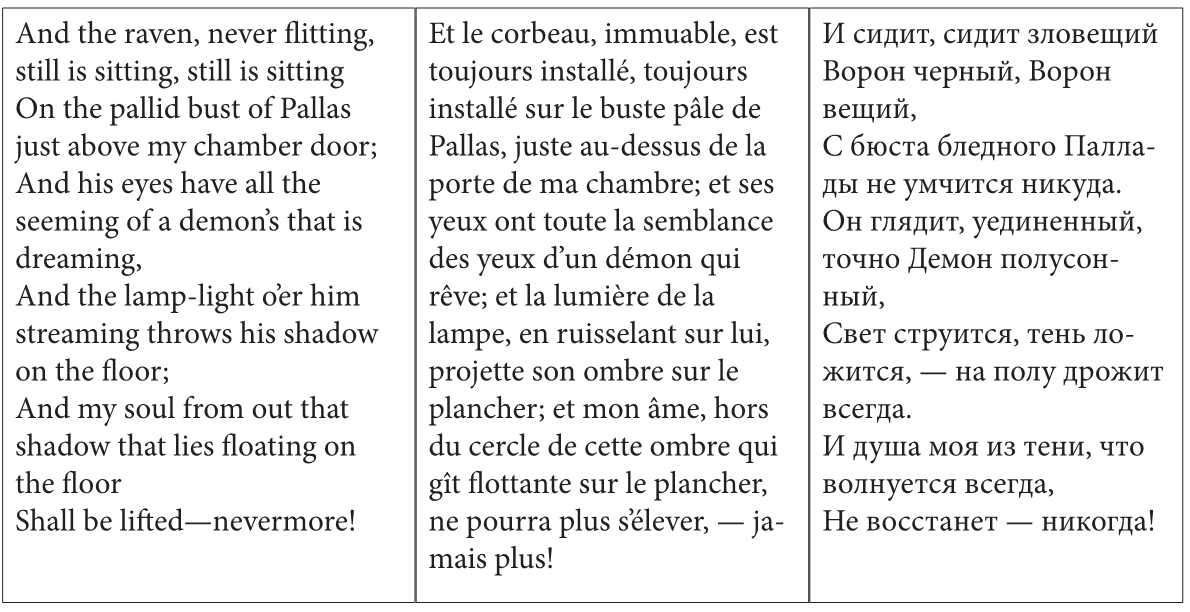

Et le corbeau, immuable, est toujours install?, toujours install? sur le buste p?le de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un d?mon qui r?ve; et la lumi?re de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher; et mon ?me, hors du cercle de cette ombre qui g?t flottante sur le plancher, ne pourra plus s’?lever, – jamais plus!

И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий,

С бюста бледного Паллады не умчится никуда.

Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,

Свет струится, тень ложится, – на полу дрожит всегда.

И душа моя из тени, что волнуется всегда,

Не восстанет – никогда!

В слепке прозы, приложенном к поэзии, обязательно присутствует чудовищное несовершенство; но рифмованное подражание было бы куда большим злом. Читатель поймет, что мне не по силам передать точную идею той глубокой и скорбной звучности, монотонной силы этих строк, широкие тройные рифмы которых звучат, как прощальная песнь по меланхолии539.

«Слепок в прозе» – единственная форма, способная передать всю мощь американской поэмы, и мы можем задаться вопросом, почему один из наиболее выдающихся стихотворцев XIX столетия и почитателей американского поэта сделал такой выбор.

Здесь нам хотелось бы сделать два замечания. Первое касается текста По: он мастерски построен на речитативе (ритм, ассонансы, рифмы, четкость метрики, эхо и т. д.), и в этом его сила: поэма540, хоть и очень образная, держится за счет строя, костяка. В ней очень важны просодические средства.

Согласно Роману Якобсону (1963)541, в этой поэме превосходно проиллюстрировано понятие поэтической функции, которая проецирует ось выбора (фонико-синтаксическая парадигма) на ось конкатенации (ось синтагм). Это проявляется в рифмах, параллелизмах, звуковых повторах. К тому же, по мнению лингвиста, По рифмует слова с разной синтаксической функцией: «While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping / As of someone gently rapping» (задремав/стук/ударяющий).

Затем Якобсон рассматривает все использованные По способы создания парономазии, которая заключена не только в многочисленных аллитерациях, что так поразило П. Валери, но и в поэтической этимологии:

Так, the pallid bust of Pallas (/p?l/P?l/) не только напоминает «Sculptured on alabaster obelisk» (t/l/b//t/b/l/) Шелли («Изваянный на алебастровом обелиске»), но и обнаруживается в placid (безмятежный), настоящей контаминации и, более того, в парономазии, которая сближает птицу, сидящую на ветке, с ее насестом: «bird or beast upon the bust» (b/b/b)542.

Но, по словам Якобсона, величайшая находка По – это инверсированное повторение слова «raven» в рефрене «never», образ «зеркальный, воплощенный в этом “никогда”». И так со всеми аллитерациями, которые создают образ в поэме, где «тень лежит» (lies) рифмуется с «глазами» (eyes) Ворона, «повторяя впечатляющую рифму, оказавшуюся не на своем месте».

Второе наше замечание – о диегезисе в поэме543, относительно которого нужно учитывать контекст, эпоху, «необычный» характер рассказов По, эхом отзывающиеся в самом содержании поэмы. Речь и в самом деле идет о «повествовательной» поэме (что могло понравиться Бодлеру и направить его работу), иллюстрирующей некий эстетический принцип формы – что, несомненно, и объясняет успех По среди парнасцев. Нас же здесь интересуют скорее трансформации, привнесенные Бодлером в английский текст и исходящие из интерпретации текста в смысле антиципации провала, который изначально портит впечатление.

Вместе с тем выбор между оригиналом и читателями, кажется, не слишком занимает Бодлера; его главное стремление – представить наиболее точную версию текста По, то есть свою. Следовательно, прием замещения часто используется слишком вольно, другими словами, он оказывается сверхинтерпретированным. Так происходит с прилагательными: quaint, что означает «странный» или «причудливый», Бодлер переводит многозначным словом «драгоценный» (pr?cieux). То же и с существительными: lore (знания) Бодлер переводит как «учение» (doctrine); ember (горячие угли) – как «головешки» (tison); dirges (заупокойная месса) – как «De Profundis»; fancy (фантазия) – как «мысли».

Также мы можем выявить и транспозиции544, то есть замещения с изменениями грамматической формы. Сюда можно отнести слово nameless, переданное с помощью перифразы «И которую не назовем…»; а также with many a flirt and flutter (с неким смятением и трепетом) – у Бодлера «с шумными взмахами крыльев»; и Night’s plutonian shore (адский берег Ночи) – «адской» становится ночь. Перечень подобных трансформаций можно продолжить.

Переводя прозой, Бодлер сохраняет структуру поэмы – разделение на восемнадцать строф, каждая из которых содержит пять или шесть строк. Что касается пунктуации, то можно отметить большее, чем у По, количество восклицательных знаков (31 вместо 19) – это было вполне обычно для французских переводчиков – и большее количество запятых и точек с запятой (158 вместо 126). В XIX веке французский язык остается аналитическим и поясняющим, что не могло не коснуться Бодлера. В отличие от своих собственных стихотворений в прозе он не использует тире, часто встречающееся у По.

Чтобы возместить потерю просодических элементов, рифмы, ритма и аллитераций (парономазий), являющихся первостепенными в сочинении По, Бодлер с помощью параллелизма и звуковых и синтаксических повторов создает систему соответствий, которая заменяет внутреннюю рифму, и сохраняет рефрен.

Следует отметить и стремление Бодлера составлять группы из трех элементов, которые С. Бернар545 обозначил как одну из характеристик фразы «музыкальной, но без ритма и рифмы», – она станет характерной для его поэм в прозе. Приведем всего один пример: Бодлер пишет «[полный] удивления, страха, сомнений» там, где у По идет перечисление из четырех членов: wondering, fearing, doubting, dreaming (удивляясь, боясь, сомневаясь, видя сны).

Таким же образом он создает внутренний «стих» в 15?й строфе:

«Пророк! – сказал я» (5) / «исчадье ада!» (5) / «птица иль демон!» (5) / «но всегда пророк!» (5).

Схему 16?й строфы можно представить как таратантара (цезура в центре), но при неравном количестве стихов:

«Пророк! – сказал я» (5) / «исчадье ада!» (5) / «птица иль демон!» (5) / «всегда пророк!» (4 или 5).

Можно отметить большое количество повторений прилагательного «драгоценный», соответствующего разным английским словам. Дальше Бодлер пользуется тем же повтором, что и По, чтобы восполнить отсутствие рифмы и создать клише. В 17?й строфе он повторяет слово «буря» из 15?й строки, «птица иль демон» из предыдущих строк. Ж. Делез, цитируя Кьеркегора, напоминает, что из повтора можно создать что?то новое, возвысив его над волей или свободой. У Ницше повтор сковывает и освобождает, означая одновременно поражение и победу, смерть и жизнь, болезнь и здоровье546.

Подведем итог. Переводя сверхразмеренную (сверхкодированную) поэму По прозой, Бодлер использовал ряд трансформаций, часть которых можно объяснить переходом с одного языка на другой, ибо английский, как известно, является языком с ударением (отсюда и хорей, и явная цезура, и система повторов, и внутренняя рифма). Парономазия («the raven – never» по Р. Якобсону) не соблюдена. Однако если перевод является еще и герменевтической операцией, то Бодлер подводит поэму По (одновременно «нездоровую» и ироничную, математически точную) к более загадочной интерпретации, близкой к необыкновенным историям (новеллам) По. Используя свойственные ему приемы, он получает одновременно буквальный и вольный перевод, с четко выраженным собственным стилем. Таким образом, читатель видит перед собой другой текст.

То, что свойственно Бодлеру, то, что он ищет (но, по его ощущению, безуспешно), – это свободная форма (предисловие к поэмам в прозе), отвечающая появлению больших городов. Поэтому в переводе «Ворона» можно было бы усмотреть рождение жанра поэмы в прозе: это подтверждают сохранение повествовательной схемы, столь дорогой для По, а также фразовая организация, группировка единиц, волнообразный ритм, арабески, тройной ритм, все это – признаки нового жанра.

Конечно, мы могли заметить, что восхищение американским поэтом объясняется также совпадением «пространства-времени» двух авторов. Определенная тематика, противопоставления, в особенности антитезы позволяют Бодлеру – обращаясь к Другому (другому языку, другому голосу) – найти противоядие от романтизма, от которого он уходит. К тому же он разделяет со своими современниками последствия «кризиса стиха», о котором будет говорить Малларме547.

Кризис стиха, с одной стороны, может обозначаться как общеизвестный факт, культурный феномен определенной эпохи; с другой стороны, его причины до сих пор не объяснены (слишком активное использование александрийского стиха, смена горизонта, обнаружение Другого…).

Бодлер никоим образом не отделен от своего «пространства-времени», но, отмечает Бурдье,

нужно признать, что именно через эту работу над формой проступают в произведении структуры, которые писатель (Бодлер), как любой социальный агент, несет в себе в практическом воплощении, не умея толком использовать, и что собирается анамнез всего того, что погребено в обыденности в имплицитном или бессознательном состоянии, в виде автоматизмов языка, который работает вхолостую548.

Эту работу Бодлер выполняет «в двойном отказе» – от «искусства ради искусства» и от реализма посредством «безжалостного исключения всех прописных истин, банальностей, присущих какой?либо группе, и от всех стилистических черт, могущих отметить или выдать приверженность той или иной позиции или точки зрения549». Таким образом, объединяя Бодлера с «группой» художников, которые вышли из образованной буржуазии, но которым противны ее самые мелочные характеристики (пошлость, соблюдение приличий, богатство напоказ), Бурдье тем не менее указывает на революционную сторону работы поэта (ассоциирующейся с работой Флобера). Отношения Бодлера с его окружением всегда были отношениями разрыва, и его взгляд на буржуазную среду всегда был «непримиримым».

Ж. Рубо550 говорит о появлении бодлеровских поэм в прозе как о «появлении строя, защищающего поэзию от стихов»… «Разрывая отождествление поэзии со стихами, рождение поэм в прозе, вместо того чтобы устранить различие “проза/поэзия”, нацелено сохранить его, придав ему абсолютный, сущностный статус». Рубо добавляет, что Бодлер, вводя это разделение «в самое сердце того, что является поэзией», сохраняет основное различие стих/не-стих. На самом деле полярность между поэзией и прозой, стихами и не-стихами оказывается смещена: «Проза – это не-стих, но и в поэзии она оказывается не-стихом». Перевод «Ворона» позволяет прозе становиться поэзией, а не-стихам – стихами. Бодлер выполняет индивидуализирующий перевод.

Остается только сказать, что Бодлер, индивидуализируя свою практику, вырабатывает собственный стиль; или, как отмечает Ж. Деррида (1998) в работе о «фальшивой монете», Бодлер не осознает того, что он «создал»551.

Лакановская теория субъекта может привнести большую ясность в эту проблему552. Если «мое-я» Бодлера соединяется с исторической действительностью, которая его обусловливает, то он в этом случае не одинок. Пусть мы можем понять его фантазмы (женщина, древности, город), при этом остается субъект-Бодлер, то есть стиль Бодлера, своеобразный, зависящий от контекста, но более, чем что?либо другое, поясняющий контекст, освещающий современность (Беньямин). Однако, несмотря на излагаемую точку зрения, в особенности в рассматриваемом нами примере, а также несмотря на те трансформации и благодаря тем трансформациям, которые Бодлер привнес в оригинальный текст, не только в соответствии со вкусом эпохи, но и в соответствии со скрытым замыслом, несмотря на все его связи с контекстом эпохи, Бодлер выступает как эмблема субъекта перевода. Согласно А. Дюмри и К. Клеман553, «внешняя сторона кроется внутри субъекта». По Фрейду, «бессознательное вводит в “автономию” субъекта ряд компонентов, которые избавляют его от этой “автономии”: и субъект больше не оказывается перед миром, он, если так можно сказать, оказывается лицом к лицу с самим собой». Отталкиваясь от того, что мы называем стилем (Гранже), индивидуализирующая практика, после поворота к иному, становится субъектом перевода. Или же, как говорил Лакан: «Субъект – это не обязательно мое-я, ощутимое в более или менее непосредственных данных осознанного наслаждения или тяжкого отчуждения»554. И далее: «Как только игра означающих придаст ему (субъекту) какое?либо значение, он станет истинным субъектом»555.

Что касается интересующего нас вопроса, то, возможно, Бодлер представляет собой особый пример с точки зрения его «структуры», но нашей целью не является его психоанализ. Однако кажется, что он первым использовал свои противоречия и предложил систему противопоставлений и оксюморонов (что сближает его с По) для того, чтобы с их помощью сказать как можно больше, чтобы связать эфемерное с вечным, повседневное – с всеобщим и прийти к эстетической формуле, в не меньшей степени оксюморонной, – формуле «реалистического формализма», по выражению Бурдьё. В самом деле, согласно последнему,

[Бодлер] пережил, с ясностью первых начинаний, все противоречия, испытанные как double binds, которые присущи литературному полю в процессе становления… никто лучше Бодлера не видел связи между переменами в экономике и обществе и переменами в художественной и литературной жизни556.

Это, бесспорно, делает из Бодлера предвестника Современности, или модернитета. Таким образом, анамнез Бодлера способствует осуществлению этой встречи с Другим, на этот раз – встречи своего бессознательного с бессознательным По.

Не желая возвращаться к «эссенциалистской концепции художественного творчества», которая переоценивает «автономию субъекта», как это сформулировала А. Бриссе557, а также не веря в абсолютную «свободу» переводчика, мы предлагаем двигаться в направлении некоей эпистемологии стиля, онтологически гетерогенной единичности, которая оставляет след на литературном поле. И если «мое-я» всегда отделено от самого себя, но никогда – в то же самое время, что и «самость»; и если «единичность» имеет в качестве неоспоримого признака лишь способность «отличать», «откладывать на потом», то субъект оставляет свой след в стиле – понимаемом как работа над формой – или, как сказал бы Деррида, на «сцене немыслимого для какого бы то ни было субъекта дара».

Перевод с французского Ольги Волчек

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Эпилог переводчика

Эпилог переводчика Последние штрихи к «ЕО» Пушкин сделал в начале октября 1831 г. в Царском Селе, а полностью роман вышел в 1833 г. Тщетны попытки установить, каковы причины (политические, личные, практические, художественные) того, что он завершил его именно так, а не иначе,

От переводчика

От переводчика Для Теда Хьюза, крупнейшего английского поэта второй половины XX века, Шекспир всегда был центром европейской культурной традиции. По его мнению, Шекспир обладал чертами поэта-пророка, поэта-шамана, чье творчество всегда представляло собой интерпретацию

Послесловие переводчика

Послесловие переводчика Рецензия Э. Фромма на «Дианетику» Л. Рона Хаббарда была впервые опубликована в «New York Herald Tribune Book Review» 3 сентября 1950 г . Ее отыскал и опубликовал недавно биограф Фромма Райнер Функ. Фромм тогда не мог знать, что за несколько десятилетий основанная

Конец Бодлера

Конец Бодлера Да разве перечесть эти поэтические формы, если все, о чем Бодлер говорил (а говорил он всей душой), подано им в виде символа, всегда такого материального, такого ошеломляющего, в столь малой степени отвлеченного и при этом использующего самые выразительные,

ВОРОН

ВОРОН Говорят, что ворон триста лет живет, говорят, что ворон долбит мертвечину. Многое подметил мудрый наш народ, для сомнений в этом нет у нас причины… Над притихшим к ночи, задремавшим бором пролетает тихо темноперый ворон. Вдруг

Робер Кан БЕНЬЯМИН – ПЕРЕВОДЧИК БОДЛЕРА И ПРУСТА

Робер Кан БЕНЬЯМИН – ПЕРЕВОДЧИК БОДЛЕРА И ПРУСТА Вальтеру Беньямину выпало стать судьбоносным переводчиком Бодлера и Пруста. «Парижские картины», «У Германтов», «Под сенью девушек в цвету» – он был глубоко убежден в силе желания, ключом бьющей в этих текстах.

«Песня о соколе» (Поэма в прозе) Литературоведческий анализ

«Песня о соколе» (Поэма в прозе) Литературоведческий анализ Жанр этого произведения — песня. Горький воспевает храбрость, безумство, стремление жить и умереть достойно. Именно поэтому эта песня служила гимном революции.Излюбленный ход Горького — противопоставление

Ворон к ворону летит Шотландская народная баллада (перевод А.С. Пушкина)

Ворон к ворону летит Шотландская народная баллада (перевод А.С. Пушкина) Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: «Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать?» Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед; В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый. Кем

Черный ворон Русская народная баллада

Черный ворон Русская народная баллада Под зеленою ракитой Русский раненый лежал, А над ним и полем битвы Черный ворон пролетал. «Черный ворон! Что ты вьешься Над моею головой? Ты добычи не добьешься: Я солдат еще живой! Ты слетай к родному краю, К милой матушке

«Поэма Горы» и «Поэма Конца» Марины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет

«Поэма Горы» и «Поэма Конца» Марины Цветаевой как Ветхий Завет и Новый Завет Две пражские поэмы Цветаевой — едва ли не кульминационная точка ее творчества. Они принадлежат к числу высших достижений в жанре русской поэмы XX столетия — жанра, отмеченного такими вехами, как