Глава III. Претексты драматургии Д. Мережковского

Глава III. Претексты драматургии Д. Мережковского

Д. Мережковский был автором сравнительно небольшого количества пьес. Публикуя их собрание[123], мы исходили из того, что самостоятельно им написано двенадцать пьес, девять из которых были завершены, семь — опубликованы, как и написанная в соавторстве с З. Гиппиус и Д. Философовым драма «Маков цвет». Основанием для того, чтобы считать все эти произведения принадлежащими писателю, стали прижизненные публикации пьес, а также произведения, сохранившиеся в его архиве. Не опубликованы ранние пьесы: драматический этюд «Митридан и Натан», комедия «Осень», инсценировка «Юлиан Отступник» и три незавершенные — «Мессалина», «Сакунтала» и пьеса без названия. В эмиграции Д. Мережковский написал киносценарий «Данте» и в соавторстве с З. Гиппиус — киносценарий «Борис Годунов», которые, строго говоря, драматургией не являются, но для выводов о характере художественного мышления писателя представляют известный интерес. Эти произведения были опубликованы Т. Пахмусс[124].

Анализ истории их текстов свидетельствует о том, что и здесь источником вдохновения Д. Мережковского была не действительность, а ее отражение в творчестве другого писателя. Иногда эта дистанция давала ему возможность скрыть авторство прежнего текста, о чем мы уже говорили, иногда приблизить его к современности, заставить служить собственным целям, переинтерпретируя и адаптируя его. Как писал Н. Абрамович, Д. Мережковский

«первый показал, что существует особого рода талантливость, заключающаяся в способности. пылать, так сказать, заемным светом»[125].

Интенсивность и влияние этого «заемного света» были различными. Мы покажем, что в некоторых случаях одним из способов создания Д. Мережковским «из чисто литературных элементов» новой художественной реальности была стилизация. М. Бахтин полагал, что

«…совокупность стилистических приемов, которую она воспроизводит, имела когда-то прямую и непосредственную осмысленность, выражала последнюю смысловую инстанцию <…>. Чужой предметный замысел (художественно-предметный) стилизация заставляет служить своим целям, то есть своим новым замыслам. <…> Стилизатору важна совокупность приемов чужой речи именно как выражение особой точки зрения. Он работает чужой точкой зрения. Потому некоторая объектная тень падает именно на самую точку зрения, вследствие чего она становится условной. <…> Условным может стать лишь то, что когда-то было неусловным, серьезным. Это первоначальное, прямое и безусловное значение служит теперь новым целям, которые овладеют им изнутри и делают его условным»[126].

Как известно, существует немало определений стилизации, многие из них связывают это явление с пародией. М. Бахтин не только различал стилизацию и пародию, но стилизацию и вариацию. В его понимании для нас самым важным является мысль о том, что при стилизации писатель опирается на чужой замысел как выражающий «особую точку зрения», что приводит к условности нового замысла. Именно в этом смысле мы будем говорить о стилизации литературных претекстов, точкой зрения автора которых Д. Мережковский оперирует и «заставляет служить своим целям».

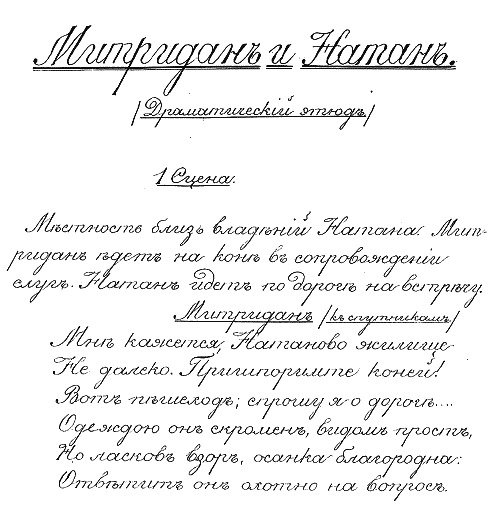

Первым завершенным произведением молодого писателя можно считать драматический этюд «Митридан и Натан», не публиковавшийся при его жизни. Датируется приблизительно началом 1880-х гг. Его автограф[127] помещен в отдельном альбоме и записан четким каллиграфическим почерком. Вероятно, пьеса относится к самым ранним произведениям Д. Мережковского. Анализ текста дает возможность говорить о том, что его претекстом была третья новелла Дня девятого «Декамерона» Боккаччо. Как известно, она начинается так:

«Митридан, завидуя щедрости Натана, отправляется его убить, встречает его, неузнанного, и, разведав у него самого, каким способом это сделать, находит его в роще, как и было уговорено. Признав его, ощущает стыд и становится его другом»[128].

Д. Мережковский, вероятно, знакомился с ее текстом в переводе на русский язык, опубликованном в 1882 г.[129], что позволяет уточнить датировку произведения. Он опускает повествование о мудром Натане и завистливом Матридане, стремившемся превзойти мудреца богатством и щедростью, которым открывается новелла Боккаччо, и начинает свой этюд прямо со сцены приезда Митридана в его владения. Ключевые моменты сюжета Д. Мережковский сохраняет, располагая их в иной, обратной последовательности, превращая слово повествователя в реплики действующих лиц. Скажем, у Боккаччо повествуется о женщине, тринадцать раз просившей милостыню у Митридана:

«Случилось однажды, когда юноша был совсем один во дворе своего дворца, какая-то женщина, войдя в одни из ворот дворца, попросила у него милостыню, которую и получила; вернувшись вторыми воротами, снова получила ее, и так последовательно до двенадцатого раза. Когда она вернулась в тринадцатый, Митридан сказал: „Милая моя, ты уж очень пристаешь с своими просьбами“; тем не менее он подал ей. Старушка, услышав эти слова, сказала: „О, щедрость Натана, сколь ты удивительна! Я вошла тридцатью двумя воротами, ведущими в его дворец, как и в этот, и попросила милости, и никогда он не показал, что узнал меня, и всегда я ее получала; а здесь, явившись лишь в тринадцатый, я была узнана и осмеяна“. Так сказав, она ушла и более не возвращалась. Услышав речи старухи, Митридан, считавший все, что доходило до него о славе Натана, за умаление своей, воспылал яростным гневом и принялся говорить: „Увы мне, несчастному! Как дойти мне до щедрости Натана в великих делах, не то что превзойти, как того желаю, когда я не могу сравняться с ним и в малейших! Поистине я тщусь даром, если не выживу его со света, а так как старость не берет его, мне следует немедленно совершить это моими руками“. В таком возбуждении поднявшись и никому не сообщив о своем решении, он с небольшой свитой сел на коня и на третий день прибыл туда, где жил Натан».

Д. Мережковский передает этот фрагмент как рассказ Митридана от первого лица:

«Убогая старушка чрез ворота

Туда взошед, приблизилась ко мне,

Костлявую протягивая руку.

Ей денег дать я знаком повелел.

Подачку взяв, колдунья удалилась

И скоро вновь через другую дверь

Является за новым подаяньем,

Чтобы потом и в третий раз войти;

Двенадцать раз старушка возвращалась,

Двенадцать раз я денег ей давал,

Но наконец, в тринадцатый с упреком

Ей отказал, терпенье потеряв…» (70).

В сравнении с претекстом Д. Мережковский иначе расставляет акценты. У Боккаччо Натан отпускает Миридана,

«дав ему очень ясно понять, что ему никогда не превзойти его в щедрости»[130].

У Д. Мережковского Натан испытывает потребность сохранить душу Митридана для подвигов в духе демократической идеологии («труд любви», «всех людей, как братьев, возлюбить», «их горести и муки облегчать», «тернистый путь страданий», «заступником добра и правоты»), сочетающейся с поисками божеской истины («То Божий свет, то мощное добро», «всем существом стремиться к божеству», «Да изберет Господь тебя навек»), понятой как добро. Видимо, это и было целью стилизации: в столкновении мудрости с завистливой молодостью утвердить новое понимание смысла человеческой жизни, состоящее в служении идеалам добра и правды. Это индивидуальное прочтение претекста сходно с настроением лирики первой книги молодого поэта «Стихотворения. 1883–1887». Видимо, к началу 1880-х гг. относится и замысел драмы «Мессалина». Датируется по первой записи в тетради. Ее автограф в описи называется «Меланина»[131]. Характер текста позволяет говорить о том, что замысел молодого писателя так и не вылился собственно в пьесу.

«Действ<ующи>е лица

Император Клавдий .

Силий, молодой, знатный Римл.<янин>, готов.<ящийся> принять звание консула.

Нарцисс

Каллист

Паллас Откупщики-временщики.

Эвод палач Мессалины, временщ<ик>.

Гета начальник претор.<ии>.

Валерий прежний любовник М.<ессалины> сов.<етник> Клавд.<ия>.

пирующих 2 и 3

Мессалина жена царя Клавдия.

Юния Силана жена Силия.

Кальпурния

Клеопатра Наложницы Клавдия

Лепида мать Мессалины

Британик

Октавия дети Мессалины

Действие происходит в Остии, в лужумовых садах, в Риме, в вилле Силия, во дворце Клавдия. В августе Месяце. Когорты, преторианцы, легионы, гости на пире Месса<лины>, хор вакханок.

I Акт

Дом Силия. Столовая. Силий и Мессалина. Разговор об его разводе с Юнией Силаной. Она говорит, что презирает молву, смеется над своим муже<м>, царем и вдруг предлагает ему чудовищный план о женить.<бе> и об разрыве с Клавдием. Тот сначала приходит в ужас, Силий ее начинает упрекать за то что она зашла так далеко и губит себя ее из-за пустого тщеславия зачем например она столько раз стояла с целой свитой перед его домом ожидая его приезда, зачем наконец не перенесла чуть ли не все хозяйст<в>о, чуть ли не всех рабов к нему в дом оставляя лишь своего мужа как ненужную утварь. Он говорит, что слышит будто Кла.<вдий> при всей своей слабой воле и апат<ии> иногда чересчур раздраженный приход.<ит> в страшное бешенство; эти вспышки могут быть слишком опасны. Мессалина отвечает ему на это что кроме заговора против Клавдия для его убийства, открыто<го> захвата власти, и женитьбы им ничего не остается.

Входит Валерий объясняя причину своего прихода в шутовском духе он сообщает новости именно что Клавдий отправляется в Остию по государст.<венным> делам. т. е. для развлеч.<ения>. При этом Мессалина переглянулась с Силием.

II

Вилла Силия на берегу моря. Осень. Заход солнца. Народ толпится перед колон<н>а<ми> у входа в виллу Силия. Рабы несут множество корзин с вином сваливая его в огромные чаны и т.<ак> д.<алее> как бывает во время праздника Вакха.

1 из гостей и 2. Разговор насчет недавно прошедшей, в высшей степени неприличной, однако слишком достоверной свадьбы Силия и Месса<лины>.

Вина: библосское, виосское, варосское, коринфское» (631–632).

Источником сюжета является XI книга «Анналов» Тацита (12, 26 и 27), в которой говорилось о решении Мессалины при живом муже возвести на трон своего любовника Силия. Неспешный и подробный рассказ историка автор превращал в набросок диалога действующих лиц. Во втором явлении действие должно было происходить после заключения брака. В наброске даны ремарки и фрагмент диалога, восходящего к «Анналам» (XI, 27):

«…консул на следующий срок, который встретился в заранее условленный день с женой принцепса, созвав свидетелей для подписания их брачного договора, что она слушала слова совершавших обряд бракосочетания, надевала на себя свадебное покрывало, приносила жертвы пред алтарями богов, что они возлежали среди пирующих, что тут были поцелуи, объятия, наконец, что ночь была проведена ими в супружеской вольности. Но ничто мною не выдумано, чтобы поразить воображение, и я передам только то, о чем слышали старики и что они записали».

К этому же времени относится и другой набросок, озаглавленный автором «Сакунтала», находится в «тетради с разными записями и копией комедии „Осень“»[132]. Запись в тетради «Сегодня, 27 марта 1886 года» (л. 9) не может быть использована для датировки произведения: тетрадь, очевидно, велась в течение нескольких лет и включает в себя замыслы разного времени.

Набросок мало отвечает требованиям драматического жанра. О замысле автора свидетельствует подзаголовок — «1 Акт». Текст содержит комментарии к происходящему, показывает слабое владение Д. Мережковским техникой создания собственно драмы и потребность объяснить поступки и мысли действующих лиц. Приводим текст по «верхнему» слою.

«Царь Душманта охотится за газелью. Он говорит своему кучеру: „видишь — как пугливо она оглядывается на нашу колесницу, грациозно сгибая свою шею, боясь моих стрел она трепещет и жмется всем телом, и усталая роняет изо рта травы, которые щипала и не успела пережевать. Какие смелые прыжки! Она не бежит, она летит над землею. Я начинаю уже терять ее из виду“. Царь приказывает кучеру отпустить вожжи, тот отвечает: „я отпустил их! Кони напрягают грудь закинув гриву с конца ушей; они кидаются вперед так что даже пыль поднятая ими не может их обогнать, как будто они завидуют быстроте газели. Царь с радостью восклицает: то, что казалось мне маленьким, вдруг увеличивается; двойное сливается в одно целое; изогнутые линии превращаются в прямые; колесница несется так быстро, что ни чего ни на минуту не остается ни близким, ни далеким от меня“. Он уже прицеливается, чтобы поразить газель, когда является пустынник. По его приказанию колесница останавливается; он говорит царю священной рощи пустынникам нет, нет, пусть эта стрела не падает на нежные члены газели, как пламя на букет цветов — „Сними же стрелу с натянутого лука — пусть твое оружие защищает угнетенных, а не преследует невинность!

Царь говорит — „прочь стрела!“

Отшельник Твой поступок достоин тебя, о светоч рода Пуру.

Отшельник благословляет царя и предрекает ему рождение сына, который сделается повелителем мира; по приглашению пустынника царь въезжает в рощу, где обитают отшельники; здесь скрытый деревьями он видит Сакунталу ; вместе с подругами она поливает растения. Царь любуется ею. Не подозревая, что за нею наблюдают, она выказывает непринужденную грацию и одну из самых характерных своих черт — любовь ко всему живому цветам, животным, растениям, с которыми она обращается как мать с детьми; эта особенность совсем не европейское чувство материнской любви к природе, составляет главную прелесть Сакунталы. Поливая одно из цветущих деревьев, она вскрикивает: „Смотри, пчела — я вспугнула ее водой из моей лейки с цветка жасмина — она укусит меня“. Сакунтала старается отогнать пчелу. Царь смотрит на нее с любовью: „с какой грацией она защищается! С какой бы стороны пчела не подлетала к ней она кидает на нее пугливые взгляды и она хмурит брови! Любви пока еще нет, но боязнь заставила ее уже высказать всю прелесть быстро сверкающим взором. Пчела касается к ее глазу и уголок ее века дрожит; пчела с тихим жужжанием подлетает к ее уху, как будто для того, чтобы ей прошептать какую-то тайну. В это время когда она поднимает руку, чтобы прогнать ее, пчела садится на ее губы и пьет нектар!“ Царь решается наконец выйти из свой засады. После первых взаимных приветов. Сакунтала, смущенная и взволнованная, сама не понимая своей тревоги. Обе ее подруги сразу замечают как Сакунтала понравилась царю и как она смущена этим, дразнят ее разными намеками. Притворным гневом, она старается скрыть свое чувство. Царь расспрашивает подруг о происхождении Сакунтала и узнает что она дочь мудрого царя-монаха Каусили и нимфы Менаки, которую боги нарочно подослали соблазнить аскета; они боялись что иначе своей порочностью он достигнет такой силы, которая даже для них богов могла бы сделаться опасной. Это конечно интересная черта индийского миросозерцания. И так Канва настоятель той пустыни принял для воспитания Сакунталу, найденную им на берегах реки Тотами. Царь с тревогой спрашивает, не дала ли Сакунтала монашеского обета девственности и когда узнает, что не дала, восклицает с радостью: ободрись, мое сердце! Теперь уверенность заменила прежние сомнения. То, что казалось мне огнем, превратилось в бриллиант, который можно взять в руку“. Т. е. Сакутала, как монахиня казалась ему недоступной теперь же он видит, что она может ему принадлежать. Между тем и Сак.<унтала> раздраженная откровенностью подруг на ее счет. Приамведа удерживает ее замечая, что она <должна> полить еще два дерева; но царь говорит, что Сакунтала устала — „несколько капель пота, не дают качаться ее серьгам, так что они прилипли к ее лицу: волосы рассыпались и она поддерживает одной рукой их непослушные пряди. Итак, Приамведа — я отдам тебе долг за нее“ — и с этими словами он <хочет> снять с пальца кольцо; девушки по имени и гербу на перстне узнают царя Душманту. В это время в лесу раздаются тревожные крики отшельников, которые думают, что царь охотится в их священной роще; желая защитить своих зверей, они кричат друг другу: видите пыль поднятая царскими копьями, как туча саранчи в лучах заката, покрыла деревья нашего леса! Видите скот испуганный царской конницей ворвался в нашу рощу; он разгонит стада наших газелей; один из его клинков вонзился в дерево, который он ударил с страшной силой: ноги его запутались в сетке лиан, которые удерживают его, как крепкая стропы…» Девушки услышав эти крики хотят уйти. Они уже простились с царем. Но Сакунтала ищет предлога, чтобы еще на минутку остаться с Душмантой, черта страсти — «Апазуя, — говорит она одной из подруг — я ранила себе ногу стеблем этой травы; мое платье зацепилось за ветку кураваки — помоги мне отцепиться!» говоря так она смотрит на царя и потом медленно, неохотно удаляется с подругами. Царь тоже уходит, но он признается, что это ему тяжело: «В то время, как мое тело движется впереди, моя душа противится тому и стремится обратно, как шелковая ткань знамени, откинутая назад» (633–635).

Претекстом, видимо, было одно из двух произведений, связанных между собой — «Махабхарата» и драма Калидасы «Признанная [по кольцу] Шакунтала». Как известно, в «Махабхарате» Душьянта отказывается от Шакунталы, сомневаясь, признают ли придворные брак, заключенный в лесной обители без совершения обрядов. В драме Калидасы Душьянта не решается вступить в брак, находясь под влиянием чар Дурвасаса, которого не заметила и которому не оказала почтения Шакунтала. Пьеса не завершена, но основной мотив — узнавание по кольцу — здесь намечен. Судить о том, какой из вариантов развития сюжета мог избрать молодой драматург, а также о цели стилизации по сохранившемуся отрывку затруднительно.

Комедия «Осень» помещена во второй юношеской тетради Д. Мережковского и в описи значится «копией комедии». Датируется 1886 г. по записи в тетради[133]. Она завершена, но при жизни Д. Мережковского не публиковалась, вероятно, вследствие ее слабости и художественной неубедительности. Пьеса написана по тезисам плана в той же тетради.

1 Действие

1 явл. 2 явл.

Монолог Аделаиды. Молотов и Волков. Мол.<отов> упрекает Волк.<ова> что он любит А.<делаиду>, Волков признается, что все это от скуки (пошлое либеральничанье, нет дела). Зависть М.<олотова> Волкову и его капиталы (М.<олотов> говорит о Наташе. Волк.<ов> гов.<орит> что она очень хор.<оша>, <ошенькая> но что в принц.<ипе> любит не ум, любит Адел.<аиду> от разд.<ражения> на себя и за цвет ее губ, хотя и зн.<ает> что она подкр.<ашивает> В.<олков> любит осень, показывает М.<олотову> георгины, сравнен.<ие> с А.<делаидой>. М.<олотов> отз.<ывается> презрит.<тельно> (гнилая эстетика). М.<олотов> гов.<орит> что если б не больш.<ое> дело, не сооружение чуг.<унного> моста, в кот.<оторое> он вл.<ожил>, то он полюб.<ил> бы Наташу (хотя архи прелест.<ная>)

3 явл.<ение> Мамаша и Наташа вых.<одит> Мам.<аша> жал.<уется> на мигрень хоз.<яин> не давал ей спать ночь и бесп.<окоится> что Нат.<аша> бледненькая от бессонной ночи (уходит).

Ан.<на> Н.<иколаевна> Пет.<ербург> (скорей бы в дер.<евню>. зовет Адел.<аиду> та крич.<ит> сейчас. 4 явл.<ение> Выходит. Говорит М.<олотову> — какой вы сейчас интересный.

Аделаида высказывается (генералы, ее подчинение) Вспомнила про кошку (пропала) посыл.<ает> Д.<ашу> искать, огорчается. 5 явл.<ение> Мать говорит, что ей свежо здесь — уходит. Мол.<отов> просит Н.<аташу> сыграть ему — тоже уходят.

6 явл.<ение> Аделаида и Волков. Аделаида гов.<орит>, что люб.<ит> воен.<ные> орк.<естры> Объяснение — Ад.<елаида> ух.<одит>, [7 явл.<ение>], вх.<одит> Молот.<ов> [8 явл.<ение>] (я кое-что слышал) разговор. [9 явл.<ение>] Волк.<ов> уходит. 10 явл.<ение> Мол.<отов> один Наташа [11 явл.<ение>] — книга Разговор. Наташа любит Волк.<ова> Нат.<аша> хоч.<ет> пост.<упить> на курсы, книга — геометрия. 12 явл.<ение> Мол.<отов> на минуту один, план его действий. В.<олков> Уход.<ит> Откр.<ывает> окно, опять Ад.<елаида> разг.<овор> с матерью раздраженный. Мать уходит, Ад.<елаида> одна, ее монолог (29 лет).

2 действие

Ранний вечер. На берегу озера. Сосновый лес. Скамейка. Восходит луна. На скамейке Мол.<отов> и Адел.<аида>.

1) Разговор. Ад.<елаида> реш.<ила> отк.<азать> В.<ол кову>. Конч.<ается> поцелуем Ад.<елаида> убегает

2) Мол.<отов> гов.<орит> Ад.<елаиде> что будет жд.<ать> ее здесь вечером

3) Мол.<отов> один (Скоро поб.<еда>) Уход.<ит> Мать и Наташа. Разговор. Нат.<аша> тоск.<ует> о дер.<евне> Мать тоже, о бедности, об Аделаиде. Завтра утром

Уходит (гуляют). Вх.<одят> взволн.<ованные> Вол.<ков> с М.<олотовым> — В.<олков> — Ад.<елаида> (отказала). М.<олотов> — утеш.<аться> с Нат.<ашей> в пику А<делаи>де. М.<олотов> — вот она идет — оставляю. Кив.<ает> Нат.<аше>. Уходит.

5) Нат.<аша> грустная, пугается. Прощается с Волк.<овым>. Объяснение. Они любят друг друга. Идут к матери.

6). Мол.<отов> Адел.<аида>. Ад.<елаида> (страшно бывает, но…) М.<олотов> — в Америку Ад.<елаида> в обморок с криком. 7) Мать, В.<олков> и Нат.<аша> (что случилось?..) 8) Даша — кошка нашлась — финал. Ад.<елаида> уходит <с> офицером.

Литературные претексты произведения найти не удалось. Вероятно, причиной неуспеха этого творческого замысла было отсутствие некоего литературного образца, которому можно было бы следовать. От Д. Мережковского требовалось выразить в пьесе, используя выражение М. Бахтина, «первоначальное, прямое и безусловное значение», а это представляло для него сложность.

В 1890 г. во втором номере журнала «Северный вестник» была опубликована пьеса «Сильвио», жанр которой Д. Мережковский определил как «фантастическая драма в стихах»[134]. История этого текста под заглавием «Возвращение к природе» теперь хорошо изучена, потому сошлемся на современное издание[135], в котором она освещается и в котором исправлены погрешности, допущенные нами при публикации этого произведения.

Стилизируемым претекстом этой пьесы была драма Кальдерона «Жизнь есть сон». Об этом свидетельствует и примечание автора:

«Основной сказочный мотив предлагаемой драмы тот же, что в известной пьесе Кальдерона „Жизнь — только сон“. Но кроме общности внешней интриги, эта вещь совершенно чужда произведению испанского драматурга и написана вполне независимо от него. Действие происходит в среде фантастической, не совпадающей с культурой итальянского Возрождения, а только слегка приближено к ней: вот почему те подробности быта, которые могли бы показаться анахронизмами при требовании более строгой исторической перспективы, допущены мною не по небрежности, а намеренно, и оправдываются законами и условиями фантастического мира»[136].

И в «Сильвио», и в «Науке любви», о которой мы говорили в 1 главе в связи с рецензией Скрибы, стилизируемым претекстом были «старинные тексты», использование которых Д. Мережковский в обоих случаях аргументирует сходным образом.

В 1892 г. он завершил работу над пьесой «Писатель», черновой автограф которой хранится в ОР ИРЛИ РАН[137]. Пьеса была впервые опубликована в журнале «Труд» в первом номере за 1893 г. под названием «Гроза прошла» и с подзаголовком «Драматические сцены в четырех действиях». Датируется по письму к А.П. Чехову от 24 февраля 1892 г.:

«На меня обрушились всякие несчастия: 1) цензор Альбединский драму мою запретил. Почему, — неизвестно, ибо в ней нецензурного, кроме самого обыкновенного адюльтера — ничего нет. Я пришел в такое уныние, что даже Вам ее не послал. Отдал в СПб. В<естник>. Флексер не принял ее и написал, что эта драма ниже всякой критики и что мне надо ее стыдиться. Я не поверил и отдал Ясинскому для передачи в „Наблюдателя“ — Ясинский говорит мне, что я по призванию драматург и что Пятковский ее примет наверное. Кому верить, — не знаю»[138].

Поиски ее литературного претекста к результату не привели. Е. Толстая полагает, что «Гроза прошла» создавалась как полемическая по отношению к чеховскому творчеству, и именно в этом контексте следует ее интерпретировать.

«Трудно поверить, что „Гроза прошла“ и планировалась как античеховская пьеса. Скорее, это была вариация Мережковского на тему „Лешего“, в которую античеховские мотивы добавлялись по мере того, как обострялся конфликт»[139].

Вариация, как известно, такой тип стилизации, в основе которого лежат аллюзии на произведение или группу произведений. Изменение названия пьесы Е. Толстая также связывает с полемикой Д. Мережковского с А. Чеховым, и более того, пишет, что

«…пересечения их литературных судеб не ограничились конфликтом 1892–1893 годов. Так, можно сказать, что Мережковский со своим удивительным талантом стилизатора воспринял „импрессионистский“ принцип чеховской прозы и перенес его в критику»[140].

Е. Толстая показывает «творческие и нетворческие моменты» в полемике Д. Мережковского с А. Чеховым. Ее наблюдения представляются убедительными и не требующими дополнительного комментария: отошлем к главе ее монографии «Поэтика раздражения», в которой об этом идет речь[141].

Замысел новой пьесы возник у Д. Мережковского, вероятно, в 1906 г. Основанием для такого предположения является его письмо А.Г.Достоевской от 16/29 сентября 1906 г. Мережковский сообщал, что он

«задумал написать трагедию — „Смерть Павла I“»[142],

но пьеса была завершена лишь осенью 1907 г. Знакомство с материалами того времени З. Гиппиус относит к 1904 г., когда он,

«задумывая новую трилогию, занимался эпохой Екатерины — Павла — Александра I. Две последние его особенно интересовали»[143].

Д. Мережковский планировал французское издание пьесы, добивался постановки в Европе. 27 декабря 1907 г. из Парижа он писал А.С. Суворину:

«…Вы упоминаете о „Смерти Павла I“. Мне очень хотелось познакомить Вас с этою пьесою и предложить Вам ее постановку в Вашем театре. Разумеется, постановка всей пьесы невозможна — придется сделать купюры — напр.<имер>, выключить сцену убийства. Но, может быть, оказалось бы возможным поставить хотя бы отдельные сцены из Этой Пьесы. Я заранее согласен на все нужные исключения, с тем только, чтоб ничего не прибавилось.

Я надеюсь поставить пьесу по-французски здесь, в Париже, в Одеоне или у Коплена (Th??tre de la-Parte-de-St.-Martin), а также в Берлине, где пьеса выйдет по-русски оригинальным изданием, дабы оградить мои авторские права Международной Конвенцией. Если Вы считаете принципиально возможным постановку „Павла“ на Вашем театре, то я пришлю Вам рукопись до выхода пьесы в свет — она появится в „Русской мысли“, в Февр<альской> книжке, но, надо думать, в довольно искаженном виде, по цензурным условиям. <…> Кстати, „Смерть Павла I“ первая часть трилогии, вторая часть „Александр I“, третья „Николай“ (Декабристы). Но первая часть имеет совершенно самостоятельное значение»[144].

Однако по возвращении в Петербург он узнал, что

«привлекается к суду за „Павла I“; он и Пирожков (издатель), суд 16 апреля… по 128-й статье: „Дерзостное неуважение к Верх(овной) Власти…“. Минимум наказания — год крепости»[145].

Слушание дела удалось отложить до осени, и оно состоялось лишь 18 сентября. В преддверии судебного разбирательства Д. Мережковский сообщал Ф.Д. Батюшкову:

«почти уверен, осудят, но, надеюсь, не сейчас посадят. Хотелось бы раньше кончить „Александра 1“. А на него тоже точат зубы…»[146].

Таким образом, круг источников этой пьесы обусловлен авторским замыслом: они связаны с определенной исторической эпохой. В письме к В. Брюсову от 4 июня 1908 г. Мережковский сообщал, что считает несправедливым конфискацию тиража:

«… в книге нет никакой узко-политической „тенденции“ — она объективна… Тем более, что все „нецензурное“ взято из легально напечатанных в России документов (изд. Суворина „Цареубийство 1 марта 1801 г.“)»[147].

В письме названа вышедшая в издательстве А.С. Суворина книга «Цареубийство 11 марта 1801 года (Записки участников и современников)» (СПб., 1907), в которую были собраны опубликованные за рубежом, а впоследствии и в русской периодической печати воспоминания Н.А. Саблукова, графа Бенигсена, графа Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен, князя Чарторыйского, барона Гейкинга и А. Коцебу. Его рабочие тетради с выписками к драме «Павел I»[148] свидетельствуют о том, что он обращался к более широкому кругу источников, чем эта книга о цареубийстве. Б. Томашевский полагал, что

«… яснее всего можно наблюдать процесс собирания материала при изучении работы писателя над исторической темой. <…> Обыкновенно это собирание материалов выражается в выписках из разных произведений и документов. Так, в Пушкинском доме имеются материалы выписок и вырезок, сделанных Д.С. Мережковским для его „Трилогии“»[149].

Такие же выписки он делал, как можно судить по архивным собраниям, к большому числу своих произведений. В тетради выписок к «Павлу» его источники обозначены на полях фамилиями авторов «Шильдер», «Ростопч.<ин>», «Карамз.<ин>», «Незелен.<ов>», «Вигель», «Порошин». В тетради (л. 69) также помечено «Брикн.», на лл. 3–4 «Пып. Общ.», на л. 95 — «Шумиг.», на л. 99 — «Голов.».

Речь идет об исторических трудах и мемуарах, посвященных эпохе Павла и содержащих детали, важные для понимания его личности, окружения и особенностей правления: Н.К. Шильдера «Император Павел Первый» (1897), а также «Император Павел Первый по Шильдеру и воспоминаниям современников» (1907). В 1897–1898 гг. в издательстве «Новое время» А.С. Суворина вышел в свет его труд в четырех томах «Император Александр Первый. Его жизнь и царствование». Д. Мережковский также знакомился с «Сочинениями» Ф.В. Ростопчина (1855); А. Незеленова («Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769–1785 гг.», 1875 и «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», 1889); «Записками» Ф.Ф. Вигеля (1864–1865); «Записками» С. Порошина («Семена Порошина записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благоверного Государя Цесаревича и Великого князя Павла Петровича наследника престола Российского», 1844); трудом А. Брикнера «Смерть Павла Первого» (1907), а также с работой А.Н. Пыпина «Общественное движение в России при Александре I» (1871), трудом Е.С. Шумигорского «Император Павел I. Жизнь и царствование» (1907) и «Записками графини В.Н. Головиной» (1899).

В одной из тетрадей выписки располагаются по разделам:

«I. Личность Павла (Речи его, анекд.<оты> и пр.)»; «II. Указы»; «III. Павел и Европа»; «IV. Воспоминания. Екат.<ерина> I, Петр III и пр.»; «V. Алекс.<андр> Конст.<антин>, Елизав<ета>»; «VI. Мар.<ия> Феод.<оровна>»; «VII. Пален и другие приближенные Павла»; «VIII. Заговорщики»; «IX. Анна Гагарина»,

по которым сделаны поздние пометы синим и красным карандашами. По их характеру можно предположить, что синими пометами выделены выписки, содержащие детали интерьера, а красными — наиболее важные высказывания. Так, на л. 12 он записывает:

«Павел велел приготовить далматик византийских императоров, похожий на архиерейский саккос. Отсюда слух, что император желает священнодействовать. М.<ожет> б.<ыть> сделать сцену, как Павел примеривает перед зеркалом только что сшитый великолепный далматик и по этому поводу говорит о Царе-священнике, наместнике Христа; вспоминает Кондратия Селиванова, который, будто бы, один только понимал значение русского самодержавия: „От Жены, облаченной в солнце.“».

Д. Мережковский реализует эту идею и пишет сцену, в которой Павел меряет далматик, и вводит в нее другую выписку, из исследования Н.К. Шильдера:

«Государи Российские суть главою церкви.» (л. 49).

Она в тетради обведена красным карандашом. В сцене выписки объединены:

«Грубер. В Писании сказано: един Пастырь, едино стадо. — Когда соединится власть Кесаря, Самодержца Российского с властью первосвященника Римского — земное с небесным…

Павел. Отстань, говорю, ну тебя, брысь!..

Грубер. Одно только словечко, государь, одно словечко — и его святейшество сам приедет в Петербург…

Павел. Вот привязался! Ну, на что мне твой папа?

Грубер. Ваше величество, папа — глава церкви…

Павел. Врешь! Не папа, а я. Превыше всех пап, царь и папа вместе, Кесарь и первосвященник — я, я, я один во всей вселенной!.. Видал ли ты меня в далматике?

Грубер. Не имел счастья, государь!

Павел. Иван! Иван!

Кутайсов подбегает к Павлу.

Кутайсов. Здесь, ваше величество!

Павел. Сбегай-ка, братец, живее, принеси далматик, знаешь, тот новый, ненадеванный. Кстати ж примерю.

Кутайсов. Слушаю-с, ваше величество!

Кутайсов уходит.

Павел. Подобие саккоса архиерейского, древних императоров восточных одеяние, знаменует оный далматик царесвященство таинственное, по чину Мельхиседекову… Как о сем в Откровении-то, помнишь, Григорий Григорьевич?

Кутайсов. Жена, облаченная в солнце, родила Младенца мужеского пола, коему надлежит пасти все народы жезлом железным» (226–227).

На л. 14 записаны слова Павла:

«Я знаю, что ты имеешь много благородства в сентиментальности.»

введенные в его диалог с Александром в I действии:

«Павел. Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька, — ты меня поймешь… Ах, зачем, зачем так мало знают люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем…» (209).

Он выписал также особенно характерные высказывания исторических лиц или лиц из их окружения, бытовые детали. Так, из «Записок» С. Порошина Д. Мережковский выписывает:

«… машина, сделанная истопником Андреичем: два чижика, один на цепочке прикован к столбику, около сделан обруч, а внизу вода, которую сам он таскал маленьким ведерком. Столовые фарфоровые часы, у которых внизу представлена была кухня. Его Высочество весьма забавлялся ими.» (лл. 77, 79).

Этот фрагмент выделен синим карандашом. В драме он использован для диалога Павла с Анной как его воспоминание о детстве:

«Павел. Давнее-давнее, детское… Клеточка для чижиков, один чижик прикован к столбику с обручем, а внизу вода — сам таскает ведерышком; клеточка, будто бы пустынь, а чижик — пустынник, „Дмитрием Ивановичем“ звать, а другой на воле, тот — „Ванька-слуга“… А еще столовые часики фарфоровые, белые, с цветочками золотыми да розовыми… Когда солнце на них, то в цветочках веселие райское…» (259).

На л. 23 записано выражение Павла о его министрах:

…«Вообще эти господа желают вести меня за нос; но к несчастью для них у меня его нет!»,

вошедшее в диалог с Паленом во II действии пьесы. Оно скомпилировано с другим его высказыванием, выписанным со страницы 199 статьи А.Н. Пыпина «Общественное движение в России при Александре I»:

«Ужасные происшествия Европы. Пусть меня называют Дон-Кишотом, но сей славный рыцарь.» (л. 4),

и в диалоге с Паленом это выглядит так:

«Павел. Под стягом Мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи, отродия хамова!

Пален. Помоги вам Бог, государь!

Павел. Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон-Кишотом зовут — сей доблестный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество!.. Да вот беда — хитрить не умею и с господами-политиками частенько в дураках остаюсь. За то себя и казню: любил кататься, люби саночки возить. Справедливость требует сего. Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я первый на поединке оном пример покажу.

Молчание.

Павел. А господа политики с носом останутся. Меня думали за нос водить, но, к несчастью для них, у меня нос курнос. (Проводя по лицу рукой). Ухватиться не за что!..» (223).

Из книги Е. Шумигорского Д. Мережковский выписывает характерную для Павла оценку Александра:

«„Бабушкин внучек!“ — называет Павел Александра» (л. 95).

Она включена во вторую картину I действия, но в подлинное высказывание Павла вводится сопоставление, важное для концепции писателя. Реплика действующего лица соединяет пьесу, первую часть второй трилогии «Царство Зверя», с романом «Антихрист. Петр и Алексей», последней частью его первой трилогии «Христос и Антихрист». Между произведениями, таким образом, возникают метатекстуальные связи.

«Павел. Все-то у вас от бабушки, сударь, и сами вы — бабушкин внучек!.. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия, не то что Вольтеровы глупости! Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните?» (215).

Однако они не могут объясняться только той близостью, которую между эпохами утверждал Д. Мережковский. Во вторую картину IV действия вводится такой эпизод:

«Анна (обнимая и целуя голову Павла). Павлушка, бедный ты мой, бедненький!..

Павел. Да, — „Бедный Павел! Бедный Павел!“ Знаешь, кто это сказал?

Анна. Кто?

Павел. Петр.

Анна. Кто?

Павел. Государь император Петр I, мой прадед.

Анна. Во сне?

Павел. Наяву.

Анна. Привидение?

Павел. Не знаю. А только видел я его, видел вот как тебя вижу сейчас. Давно было, лет двадцать назад. Шли мы раз ночью зимою с Куракиным по набережной. Луна, светло почти как днем, только на снегу тени черные. Ни души, точно все вымерло. На Сенатскую площадь вышли, где нынче памятник. Куракин отстал. Вдруг слышу, рядом кто-то идет — гляжу — высокий, высокий, в черном плаще, шляпа низко — лица не видать. „Кто это?“ — говорю. А он остановился, снял шляпу — и узнал я — государь император Петр I. Посмотрел на меня долго, скорбно да ласково так, головой покачал и два только слова молвил, те же вот, что ты сейчас: „Бедный Павел! Бедный Павел!“» (258).

Рассказ Павла о видении Петра I Д. Мережковскому не принадлежит: это пересказ слов Павла из сборника «Император Павел I по Шильдеру и воспоминаниям современников»:

«В Брюсселе Павел рассказал собравшемуся у него вечером обществу один фантастический эпизод из своей жизни, который следует привести в нашем повествовании, как превосходную характеристику ненормальной, нервной натуры Павла Петровича. „Однажды вечером я, в сопровождении Куракина и двух слуг, шел по улицам Петербурга. Погода не была холодная. Мы были веселы; не думали о чем-либо религиозном или даже серьезном. Я шел впереди, предшествуемый, однако, слугою, за мною, в нескольких шагах, следовал Куракин <… > При повороте в одну из улиц я заметил в углублении одних дверей высокого и худого человека, завернутого в плащ, в роде испанского, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, поджидал кого-то, и, как только мы миновали его, он вышел из своего убежища и подошел ко мне с левой стороны, ни говоря ни слова. Я почувствовал охватившую меня всего дрожь и, обернувшись к Куракину, сказал:

— Мы имеем странного спутника.

Но Куракин никого не видел и разубеждал меня. Вдруг глухой и грустный голос раздался из-под плаща закрывавшего рот моего спутника и назвал меня моим именем:

— Павел I.

Я невольно отвечал:

— Что тебе нужно?

— Павел! — повторил он.

Я ничего не отвечал и ждал; он снова назвал меня по имени, а затем вдруг остановился. Я вынужден был сделать то же самое.

— Павел, бедный Павел, бедный князь!

Я обратился к Куракину, который также остановился.

— Слышишь? — сказал я Куракину.

— Ничего, государь, решительно ничего. А вы?

Что касается до меня, то я слышал: этот плачевный голос еще раздавался в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие над собою и спросил таинственного незнакомца, кто он и чего он от меня желает.

— Бедный Павел. Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи, как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души. Я шел за ним, потому что теперь он давал направление нашему пути; это продолжалось еще более часу, в молчании, и я не могу вспомнить, по каким местам мы проходили.

— Наконец, — продолжал Павел Петрович, — мы подошли к большой площади между мостом через Неву и зданием сената.

— Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и еще в другом месте. — Затем его шляпа сама собою приподнялась, как будто бы он прикоснулся к ней; тогда мне удалось свободно разглядеть его лицо. Я невольно отодвинулся, увидев орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку моего прадеда Петра Великого. Ранее, чем я пришел в себя от удивления и страха, он уже исчез. На этом самом месте императрица сооружает знаменитый памятник, который изображает Петра на коне…“» (54).

Этот рассказ Павла, зафиксированный его современниками, созвучен концепции Д. Мережковского, выраженной в двух его трилогиях. Более того, писатель опирается даже на детали, приводимые современниками, и использует эти детали не только в пьесе, но и в статье. Так, в первой картине I действия в реплике Александра:

«Александр . Вороны-то в летнем саду как раскаркались! Верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится» (205),

и во второй картине V действия в ремарке:

«Сначала издали, потом все ближе и ближе, наконец, у самых окон, на деревьях Летнего сада слышится воронье карканье» (262)

использованы подлинные свидетельства современников:

«В верхнем саду на ночь слеталось бесчисленное множество ворон и галок; птицы, испуганные движением войска, поднялись огромною тучею с карканьем и шумом и перепугали начальников и солдат, принявших это за несчастливое предзнаменование» («Из записок Фонвизина» по «Цареубийству.», 165).

«В половине одиннадцатого гренадерский пехотный батальон, который вели вдоль Летнего сада, спугнул стаю ворон, поднявшихся с пронзительным криком. Солдаты в испуге начали роптать и не хотели идти дальше. Тогда Уваров крикнул: „Как! Русские гренадеры не боятся пушек, а испугались ворон, вперед! Дело касается нашего государя!“ Это двусмысленное восклицание убедило их, и они молча последовали за своими офицерами, хотя и с неудовольствием» («Записки барона Гейкинга» по «Цареубийству.», 249).

В статье «Зимние радуги», вошедшей в сборник «Больная Россия» (1910), Д. Мережковский снова пишет о птицах, переживших несколько периодов правления русских царей:

«Моя ежедневная прогулка в Летнем саду, мимо домика Петра Великого… Там… множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мной каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра…»[150].

Вернемся к выпискам, сделанным писателем в ходе работы над трагедией. Из «Записок» графини В.Н. Головиной он выбирает такую характеристику Константина:

«Константин ломал руки своей невесте, кусал ее, но это было только предисловие к тому, что ждало ее после замужества. В это же время забавлялся в манеже Мраморного дворца стрельбой из пушки, заряженной живыми крысами. Ему не было еще и 17 лет» (л. 99),

и вводит ее в реплику Елизаветы во второй картине I действия:

«Елизавета. Да, все-таки… А правда, что когда Константин целует руки жене, то ломает и кусает их, так что она кричит?

Александр. Кто тебе сказал?

Елизавета. Она сама. А раньше, будто бы, он забавлялся тем, что в манеже из пушки стрелял живыми крысами» (214).

В тетради также содержатся характеристики исторических лиц из окружения Павла. Иногда Д. Мережковский записывает некоторые факты из их биографии, характерные детали, например, Грубер «варит шоколад» или «вылечил М.<арию> Ф.<едоровну> от зубной боли» (л. 374); «Духовник о. Исидор, добрый и глупый человек, всем известен за самого горького пьяницу.» (л. 103) и пр.

Две другие тетради, хранящиеся в том же собрании, дополняют представления о том, какие темы привлекали его внимание при изучении той эпохи: «Духовный быт», «Календарь поста 1801 г.», «Мистики», «Любовь и женщины» и др. Здесь же, во второй тетради, — набросок сцены, оказавшейся, очевидно, наиболее трудоемкой для автора, — собрание заговорщиков перед убийством императора. Д. Мережковский переписывает ее несколько раз, вносит все новые и новые детали, наполняет реплики цитатами из произведений А. Радищева, М. Ломоносова и пр. Особое внимание он уделил ремаркам в этой сцене (лл. 44–75-об.).

Для реализации замысла Д. Мережковский прибегает к стилизации, а стилизируемыми претекстами были воспоминания участников заговора против Павла I, точкой зрения на события которых он оперировал. Анализ свидетельствует, что почти за каждой репликой трагедии стоит конкретное высказывание современника, свидетеля, участника событий. Так, в первой картине I действия Павел делает смотр параду.

«Павел. В пятой шеренге фельдфебель — коса не по мерке. За фронт!

Фельдфебеля подводят к Павлу.

Павел. Что у тебя на затылке, дурак?

Фельдфебель (заикаясь). К-коса, ваше величество!

Павел. Врешь! Хвост мыший. Мерку!

Подают палочку для измерения кос. Мерит.

Павел. Вместо девяти вершков — семь. Букли выше середины уха. Пудра ссыпалась, войлок торчит. Как же ты с этакой прической во фронт явиться смел, чучело гороховое?» (207).

Н. Саблуков вспоминал, что в

«описываемое время все солдаты также носили букли и толстые косички с множеством пудры и помады, вследствие чего прическа нижних чинов занимала очень долгое время; в то время у нас полагалось два парикмахера на эскадрон, так что солдаты, когда они готовились к параду, принуждены были не спать всю ночь из-за своей завивки»[151].

А. Коцебу свидетельствовал:

«Меня уверял один гвардейский офицер, что, когда полк должен был на другое утро вступать в караул, солдатам нужно было вставать в полночь, чтобы друг другу завивать волосы. По окончании этого важного дела они должны были, дабы не испортить своей прически, до самого вахт-парада сидеть прямо или стоять, и таким образом в продолжение 36 часов не выпускать ружья из рук»[152].

В той же сцене придирка Павла к цвету мундира, вспомнившаяся Н. Саблукову, соединена с репликой, свидетельствующей о недовольстве порядками, заведенными новым императором и приведшим, в конечном счете, к его убийству.

«Пален. Ай, ай! Вот и кровь… Должно быть, зуб выбил. Примочку бы, а то распухнет. И за что вас так?

Яшвиль. За цвет мундирной подкладки у нижнего чина… Сего тиранства терпеть не можно! Честью клянусь, он мне за это…» (208).

Н. Саблуков писал, что Павел заменил цвет мундиров,

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Мысли о коммунистической драматургии*

Мысли о коммунистической драматургии* Но поводу пьесы Ламшуса «Фома Мюнцер»Тов. В. Ламшус, член III Интернационала, прислал мне свою пьесу «Фома Мюнцер. Трагедия пророчества». Это первая ласточка настоящей коммунистической драматургии. Те строгие критики, которые

Вопросы литературы и драматургии*

Вопросы литературы и драматургии* 1[Вступительное слово председатели диспута]Товарищи, мне хотелось бы установить сразу нечто вроде регламента для дискуссии, ибо я не предполагаю делать сейчас какой-нибудь большой доклад или читать вступительную лекцию, а хочу

СОБРАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДРАМАТУРГИИ

СОБРАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДРАМАТУРГИИ В Клубе работников искусств было проведено областное собрание работников литературы и искусства, посвященное обсуждению редакционной статьи газеты «Правда» — «Преодолеть отставание драматургии».С докладом выступил член бюро

<«Александр I» Д.Мережковского>

<«Александр I» Д.Мережковского> «Поучительно оглянуться на эту недавне-давнюю страницу русской истории», – говорит Д.С. Мережковский в предисловии к новому изданию «Александра I».«Быть может, кто-нибудь прочитает мою книгу и не как художественное

Поэтика драматургии Д. И. Фонвизина (1745-1792)

Поэтика драматургии Д. И. Фонвизина (1745-1792) Если Сумароков писал свои трагедии главным образом для того, чтобы внушить монархам должные представления об их монаршем нравственном облике и общественной позиции, а комедиями пытался расправиться со своими литературными

1. Духовный быт и обиход русского народа в драматургии А. Н. Островского до «Грозы»

1. Духовный быт и обиход русского народа в драматургии А. Н. Островского до «Грозы» В те годы, когда Островский делал первые шаги на поприще драматургии, в русской жизни еще были живы и сильны сознательные умонастроения и бессознательные импульсы, которые много позже

«Число бога» в драматургии Островского

«Число бога» в драматургии Островского Сейчас я хотела бы предложить вниманию читателя плоды своих трудов, проделанных в середине 1990-х годов. Просто удивительно, чем я занималась, когда умные люди приватизировали Россию.Я подсчитала, сколько раз в пьесах А. Н. Островского

Дмитрий Самозванец в русской драматургии

Дмитрий Самозванец в русской драматургии Ключевое событие Смутного времени — появление на арене истории мнимого сына Иоанна Грозного — творчески взволновало многих русских литераторов.И не только русских. Несколькими годами спустя после гибели Самозванца Лопе де

«Забытые» фрагменты переписки Брюсова и Мережковского

«Забытые» фрагменты переписки Брюсова и Мережковского Сохранился экземпляр книги стихов Валерия Брюсова «Tertia vigilia» (М.: Скорпион, 1900) с дарительной надписью: Дмитрию Сергеевичу Мережковскому знающему и уверенному от желающего заблуждаться

НАПОЛЕОН НЕИЗВЕСТНЫЙ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО

НАПОЛЕОН НЕИЗВЕСТНЫЙ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО За двадцать с лишним лет жизни в эмиграции Д. С. Мережковский выпустил в свет более десятка новых книг. В сравнении с его прежним творчеством эти произведения знаменуют новый этап, отмеченный по меньшей мере двумя особенностями.

ИСТОРИЯ КАК МИСТЕРИЯ Египетская дилогия Д. С. Мережковского

ИСТОРИЯ КАК МИСТЕРИЯ Египетская дилогия Д. С. Мережковского Авторское вступление, которое Мережковский предпослал в 1914 г. своему «Полному собранию сочинений», начинается с указания на неразрывную связь между входящими в это издание различными книгами — романами,