Боннар Марта, Марта, Марта, Марта

В мае 1908 года Андре Жид побывал на аукционе на улице Друо в Париже. "Выставляют Боннара, — пишет он в "Дневнике", — работа откровенно слабая, но пикантная; на картине обнаженная женщина одевается, где-то я это уже видел. Цена ползет мучительно медленно: 450, 455, 460. Вдруг кто-то выкрикивает: "Шестьсот!" — и я застываю в изумлении, ибо это был мой собственный голос. Я взглядом умоляю соседей перебить мою ставку — я вовсе не желаю становиться владельцем этой картины, — но чуда не происходит. Я чувствую, что краснею; пот льет с меня градом. "Здесь очень душно", — говорю я Лебею. Мы выходим".

Жид подчеркивает абсурдность порыва, несовершенство объекта, его вызвавшего, и, далее, необыкновенное великодушие аукционного дома, округлившего его ставку и окончательный счет до 500 франков — как бы в знак сочувствия к жертве секундного помутнения рассудка. Но при желании можно истолковать ситуацию иначе: работа великого художника вонзается в душу против нашей воли, даже если разумом мы этому сопротивляемся, даже если ее "пикантность" нацелена на другую сексуальную ориентацию. Несмотря на все это, вы выбрасываете в воздух номерную карточку.

Как видно из рассказа Жида, Боннар может производить непредсказуемый эффект. Я помню, как в течение десятилетия побывал на трех крупных выставках его работ, и всякий раз первой моей реакцией было: до чего искусный куратор! Он отобрал для выставки сплошные шедевры, а таких картин, которые на аукционе покупают по ошибке, почти нет. Как будто где-то в подсознании отголосок знаменитой боннаровской скромности упорно подавляет правильную реакцию. Следовало бы сказать: до чего великий художник! Он написал так много шедевров, а неудачных работ почти нет. Второй реакцией — на этот раз ничем не подавляемой — было потрясение, вызванное нераздельностью цели и пути к ней: от слегка топорного набизма он перешел к абажурному интимизму, чтобы в конечном итоге стать, безусловно и бесповоротно, Боннаром. Он писал только то, что удавалось ему лучше всего; отзвуки других художников в его работах почти не слышны. Не напоминает ли "Большая желтая обнаженная" какую-то из картин Матисса? Возможно, в первые секунды (хотя многие называют Мунка); но это впечатление вскоре уходит.

Нет в стиле Боннара и наскучивающего однообразия. Как отмечал Ларкин, так называемому "развитию" художника сегодня придается почти мистическое значение; не исключено, однако, что истинное развитие связано не столько с движением от стиля к стилю (зачастую неоднозначным), сколько с готовностью раз за разом возвращаться к зримой правде и упорно постигать то, как красота проявляется в форме или форма вырастает из красоты. Незадолго до смерти Боннар сказал своим гостям в Ле-Канне: "Я старый человек и начинаю понимать теперь, что знаю ничуть не больше, чем знал в молодости". Он сказал это не из скромности (или, по крайней мере, не только из скромности): он был еще и мудр.

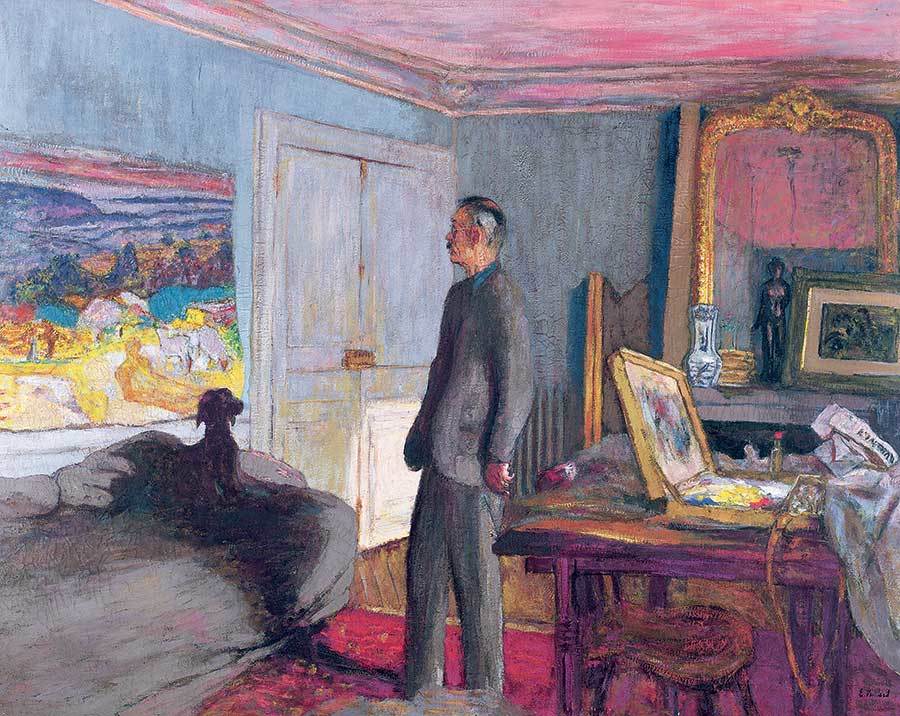

Эдуар Вюйар. Пьер Боннар. Из цикла "Анабаптисты". 1930–1934. Музей современного искусства, Париж. Photo: Roger-Viollet / Bridgeman Images.

Переход от приглушенных, темных тонов интимизма к теплу и свету стал удивительной метаморфозой, открытием сначала желтых, оранжевых и зеленых, затем розовых и фиолетовых. Этот прорыв — или высвобождение — на первый взгляд носит чисто топографический характер: парижанин покидает городскую квартиру и открывает для себя солнечный юг. Но свет отныне заполняет пространство не только снаружи, но и внутри. Меняется также изображаемое время суток: раньше вечерние (как по настроению, так и по существу) сцены встречались у Боннара постоянно; теперь их практически нет. Все — даже купание Марты — как будто происходит немногим раньше или позже полудня. Меняется, наконец, состав персонажей на картинах. Ранние работы Боннара заселены довольно плотно: это уличные пейзажи, изображения беседующих, сцены семейных вечеров; на юге картины быстро пустеют; остается разве что собака, пара котов, сам художник, возможно, случайный гость, и Марта, Марта, Марта, Марта.

Предметная составляющая у Боннара бывает столь соблазнительна, что порой даже настораживает. Все эти картины из французской жизни с их уличным зноем и истомой будуаров, тарелки с едой, фрукты, пузатые кувшинчики, окно, вид из окна, кроваво-красная подкладка под скатертью, подпертая дверь, толстый радиатор, умилительный кот — прямо-таки по-платоновски идеальное воплощение того самого g?te, домика во французской провинции со страниц туристического буклета. Боннар остается художником великого интерьера, даже когда пишет великий пейзаж. Этот пейзаж мы часто наблюдаем из безопасного нутра дома, через окно, из-за ограды балкона. Но даже если мы оказываемся непосредственно снаружи, пейзаж предстает заполненным и статичным, словно интерьер. Пестрые леса похожи на обои — хотя коль скоро это обои Боннара, то и выглядят они почти как часть живой природы. Дует ли в пейзажах Боннара ветер? Его небо выразительно в первую очередь цветом, а не движением, реальным или предполагаемым. А поскольку ветра почти нет, боннаровские листья никогда не падают с боннаровских деревьев. Один лондонский критик, возмущенный таким буйством растительности, заявил, что в садах, которые видны из окон на картинах Боннара, "слишком много зелени". В конечном итоге работы художника предстают перед судом экспертов в радиопередаче "Садовод: час вопросов" ("И если уж на то пошло, этот ваш Таможенник[27] насажал многовато кактусов у себя на участке").

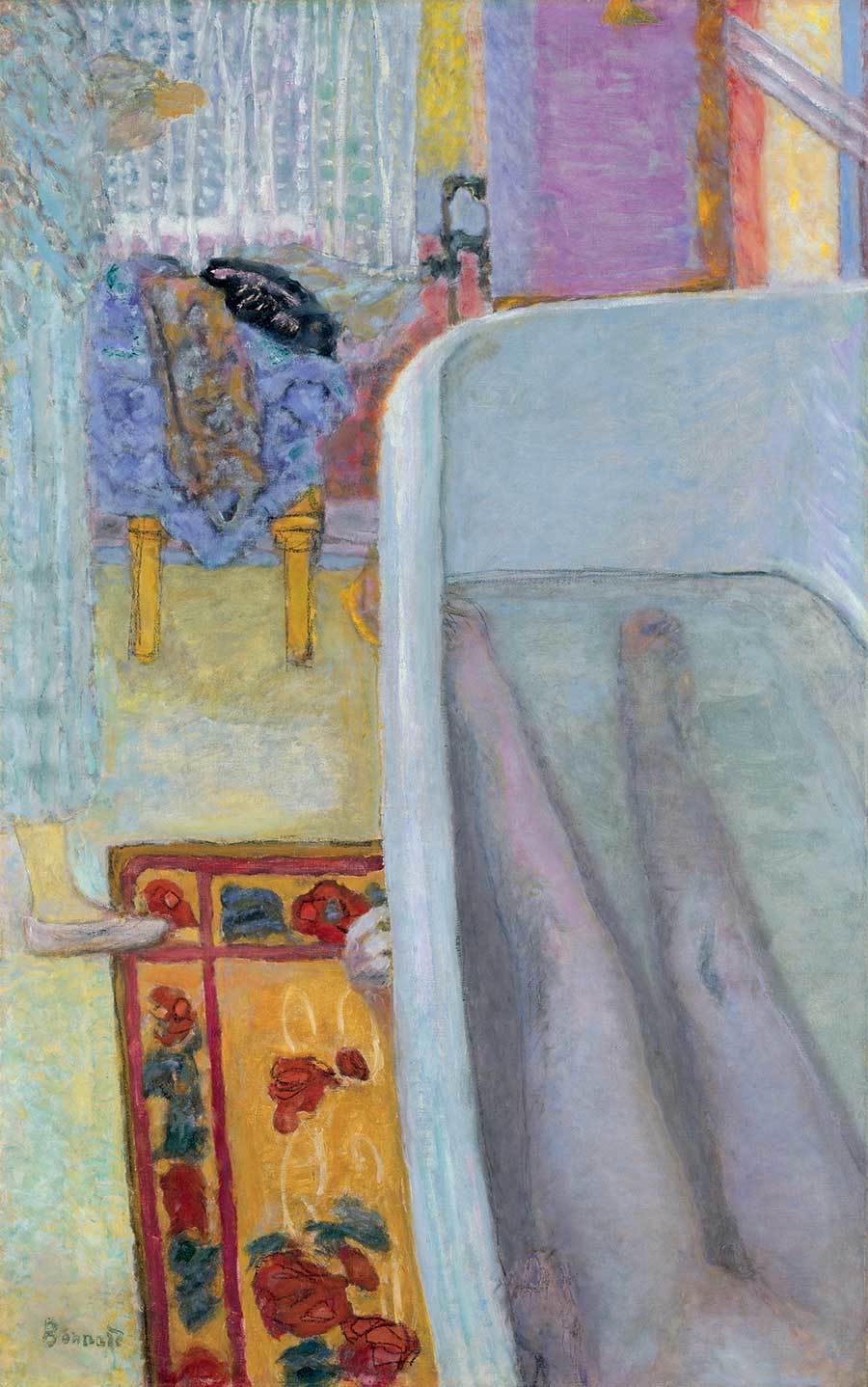

Но даже поклонники Боннара, бывает, задумываются, не перегибают ли они палку в своем восхищении; не вызвана ли их любовь мелочными, недостойными причинами, не в последнюю очередь связанными с хмурым лондонским небом. Джон Бёрджер назвал мир Боннара "камерным, созерцательным, доступным лишь избранным, оторванным от внешнего мира": два описательных прилагательных и две близкие по смыслу фразы с намеком на оценочность. Возможно, Пикассо был в чем-то прав, утверждая, что Боннар обладает "повышенной восприимчивостью", которая заставляет его "тянуться к тому, к чему не следует тянуться" — и, по всей вероятности, любить то, что не следует любить. Марту, пожалуй, можно отнести к этой категории. Зачем, спросите вы, он, замуровав себя в четырех стенах с этой женщиной, пишет ее 385 раз? Что это — некая одержимость домом или рабское подчинение жене, запрещающей писать кого-то еще? Другой лондонский критик назвал "уму непостижимым" тот факт, что Боннар продолжал писать Марту в ванне спустя пять лет после ее смерти. Пора отпустить прошлое, старина! Что и говорить, она твоя муза, твоя страсть, твоя главная натурщица — но она умерла, время остановиться. Найди себе новое занятие. Для начала можно прополоть сад.

И все же Марта — это способ развеять наши сомнения по поводу чрезмерно соблазнительного предмета изображения. Она появляется везде и всюду, от картины к картине, в ванне, в постели, в одежде и без одежды, наливает кофе, кормит котов, бездельничает, пассивна и одновременно назойливо-вездесуща со своим кошачьим личиком и стрижкой под горшок. Далеко не сразу мы осознаем, что регулярное ее воспроизведение не складывается в цельный портрет — по крайней мере, такой портрет, который, как, например, у Лотто или Энгра, рассказывал бы, кто перед нами: мудрый правитель, домашний тиран, опытная куртизанка. Вспомним многочисленные изображения Марты и спросим себя: какая она? Мы этого не знаем (в традиционном понимании слова). Мы видели ее столько раз, но при этом словесное описание, например, у Тимоти Хаймана в его прекрасной монографии, посвященной Боннару, оказывается совершенной неожиданностью. Она была, говорит нам Хайман, "обидчивым эльфом", изъяснялась "необычайно резко и беспардонно", а одевалась "как настоящая оригиналка, порхая на высоких каблуках и напоминая всем своим видом какую-то экзотическую птицу".

Пьер Боннар. Обнаженная в ванне. 1925. Галерея Тейт, Лондон. Фото: Tate, London 2015 © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.

Это описание не имеет ничего общего с Мартой на картинах, кроме, пожалуй, ее предпочтений в обуви. Конечно, можно сказать, что это взгляд человека со стороны; Боннар же писал женщину, с которой прожил двадцать, тридцать, сорок лет. Фокус внимания в супружеской паре со временем меняется: появляется глубина, уходит сиюминутность. Причина могла быть и формальной. Боннар считал, что "человек на картине должен быть частью фона, на котором он написан". Окруженная кувшинами и скатертями, ставнями и радиаторами, кафелем и ковриками для ванной, Марта стала — конечно, в самом безобидном, живописном смысле — частью обстановки комнаты.

Но это еще не все. Боннар пишет не внешний облик Марты (и уж тем более не ее характер), а скорее ее присутствие и впечатление от этого присутствия. Все те картины, на которых где-нибудь в углу виднеется кусочек Марты, можно было бы рассматривать как попытку — сознательную или подсознательную — избавиться от нее, оттеснить ее к краю холста; в действительности же смысл этих картин ровно противоположный: это доказательство ее имманентности. И когда на картине не остается ни затылка, ни даже локтя, она присутствует незримо: кофейная чашка, тарелка на столе, пустое кресло — верные знаки того, что Здесь Была Марта, знаки ничуть не хуже священного следа стопы, оставленного на скале неким древним религиозным деятелем, когда тот возносился на небо. И то, в чем принципиальный критик увидит лишь свидетельство праздного образа жизни, на самом деле предлагает нам нечто гораздо более сложное и неуловимое.

Избранная палитра цветов говорит одно, само изображение — другое. Соотносится ли энергия и сложность палитры с чувственным опытом, к которому отсылает картина, — с недавним приемом пищи, с сексом, который только что был или скоро будет, с прогулкой жарким, пряным днем, — или же эта палитра есть избыточный, почти иронический способ показать ограниченное, уединенное, неврастеническое существование, смысл которого — сидеть целыми днями без дела да прятаться от солнца? Счастливые это картины или печальные: можем мы ответить хотя бы на этот вопрос? Конечно, они могут быть и теми и другими, эти домашние откровения, запечатленные в таком фейерверке красок, что подобное изобилие неизбежно вызывает мысль о своей быстротечности. И чем живописнее это торжество, тем печальнее впечатление, которое оно производит.

Пятьдесят лет назад было проще. Племянник Боннара, Чарльз Террасс, в предисловии к каталогу выставки МоМА 1948 года упомянул, что его дядя "хотел писать только счастливые моменты". Звучит немного двусмысленно (хотел, но ему это не удалось), хотя автор высказывания, вероятно, ничего такого не имел в виду. Так или иначе, сегодня это никого уже не устроит. Счастье? Не может же великий художник, в самом деле, хотеть писать только счастливые моменты? На белой бумаге счастье пишет белыми чернилами[28], а на холсте — палитрой человека, которого некоторые называют ни больше ни меньше как "великим колористом". Нет, так не пойдет. И здесь на выручку как будто приходит биография, услужливо напоминая нам о Рене Моншати. Если когда-нибудь человеческие жертвы помогали художнику сделать имя, то Боннар — тот самый случай, и история с Рене пришлась здесь как нельзя кстати. Теперь вместо не ослабевающей на протяжении всей жизни одержимости Боннара Мартой — натурщицей, подругой, женой — мы имеем Боннара, который после тридцати лет отношений с Мартой увлекается вдруг Рене, начинающей художницей много моложе его, делает ей предложение в 1921 году, трусит и идет на попятный (впрочем, здесь могла вмешаться Марта) и находит Рене мертвой в номере парижского отеля. Спустя год после самоубийства Рене Боннар женился на Марте.

Тут можно пуститься в размышления о дальнейшей судьбе терзаемого чувством вины художника, который отныне прикован к своему пассивно-агрессивному тюремщику; можно понять неэротичность, характерную для поздних картин с обнаженной Мартой, и то, что на автопортретах Боннар все сильнее походит на несчастного, иссохшего коммивояжера; можно привести в качестве доказательства "Молодых женщин в саду" — картину, которую Боннар переписал после смерти Марты так, что сияющая Рене заслоняет собой оттесненную на край полотна Марту. (Можно, в конце концов, предположить, что каждый кот на работах Боннара — это остроумная отсылка к фамилии Рене[29].) Можно… А можно ли? Вырванный из биографии кусок — опасная вещь. В одной из ранних версий истории с Рене Боннар находил ее тело в ванне, и этот "факт" мгновенно наделил бы гротескным, жутковатым подтекстом всякое последующее изображение Марты, принимающей ванну. Позже, однако, выяснилось, что Рене "всего-навсего" застрелилась в своей постели, обложившись перед этим цветами.

На самом деле, ведет ли человек искусства скучную или интересную жизнь, важно исключительно для рекламных целей. Я помню, как однажды по радио передавали концерт, и в беседе во время антракта прозвучала мысль, что двухсотлетний юбилей Шуберта затмил столетнюю годовщину смерти Брамса, потому что про Шуберта нам известно больше аппетитных подробностей. Бедняга Брамс. Долгие годы его земную жизнь "делал интересной" факт, что впечатлительным подростком он играл на рояле в моряцком борделе, — опыт, который, разумеется, наложил свой отпечаток и заставил его впоследствии бежать от мира грубых чувственных наслаждений. Увы, последние биографические исследования доказали сомнительность этой пикантной детали. Вернемся теперь к Боннару. Представьте, что история с Моншати оказалась мистификацией, — смотрели бы мы на его картины так же, как раньше? Есть все-таки что-то грустное в нашем стремлении окружить любого художника мрачными тайнами.

Вы можете возразить мне с чисто прагматической точки зрения: эта трагическая история на руку Боннару в посмертной битве с Пикассо, современным художником, который лучше других представлял, как правильная биография повышает цену искусства. Пикассо — вышибала у дверей модернизма. Боннар, может, и не пытался вставать в эту очередь, но Пикассо все равно запретил ему входить. Его доводы — а они дошли до нас во всей своей полноте благодаря невероятно подробным воспоминаниям Франсуазы Жило — стоит процитировать целиком:

"Не говори со мной о Боннаре. То, что он делает, — не живопись. Он никогда не выходит за рамки чувственного восприятия. Он не способен сделать выбор. Когда Боннар пишет небо, он сначала использует, скажем, голубой, что более-менее соответствует действительности. Потом он всматривается в небо чуть дольше, видит там лиловый и добавляет пару мазков лилового, просто для виду. Потом он решает, что небо, если приглядеться, немного розоватое, а раз так, почему бы не добавить розового? В итоге его нерешительность выливается в мешанину. Если он продолжит изучать небо, то в конце концов добавит еще и желтого, вместо того чтобы определиться наконец, какого цвета небо должно быть. Так картины писать нельзя. Живопись — это не вопрос восприятия; это готовность захватить власть, возвыситься над природой, а не ждать от нее помощи и доброго совета. Вот почему мне нравится Матисс. Матисс умеет осознанно выбрать цвет. Боннара… вообще нельзя назвать современным художником: вместо того чтобы превзойти природу, он ей подчиняется… Боннар — это конец старой идеи, а не начало новой. То, что восприимчивость у него чуть выше, чем у других художников, на мой взгляд, просто еще один недостаток. Эта повышенная восприимчивость заставляет его тянуться к тому, к чему не следует тянуться".

Вряд ли можно ожидать от Пикассо — провокатора, человека левых взглядов и любителя эпатажа — симпатии к Боннару, закрытому, консервативному домоседу. Фигура Боннара — или, скорее, репутация Боннара, — должно быть, раздражала Пикассо, особенно после того, как Матисс открыто назвал Боннара гением. Возможно, неспособность выкинуть Боннара из головы (а также из головы окружающих) провоцировала его язвительную агрессию — и ошибочность его суждений. Начать с того, что Боннар вовсе не метался между небом и холстом, маниакально запечатлевая всякий увиденный цвет; он писал по памяти, а память у него была отменная.

В борьбе против Боннара Пикассо обращается к главной антитезе искусства: является ли художник слугой Природы или ее господином? Кто он: благоговеющий подражатель или неукротимый соперник-дикарь, способный голыми руками забороть Великую Самку? Можно догадаться, какой вариант вы предпочтете, если вам импонирует идея Художника как Героя (хотя в этом концепте нет ничего отчаянно модернистского: взять хотя бы Курбе). Отношение Пикассо к Природе напоминает отношение Юла Бриннера к полному скептицизма и, казалось бы, непобедимому Илаю Уоллаку в "Великолепной семерке": вон отсюда!

Но великая антитеза по большому счету иллюзорна и по большому счету постепенно сходит на нет. Даже самый кроткий подражатель, высаживающий живую изгородь, оперирует суровой системой отбора, упорядочения и контроля — преобразования и замещения старого новым, — когда копошится над ивовыми кустиками. Это и есть Искусство в самых разных его формах, крупных и малых, от живописи и литературы до садового дизайна и кулинарии. Швырнуть Природе в лицо горсть песка, бросить ей вызов, стать творцом параллельной или касательной вселенной — в этом заключается эстетика грубой силы, но все созданные нами вселенные своим воздействием обязаны первичной вселенной, в которой мы живем. "Захватить власть" звучит волнительно и наводит на мысли о Прометее, но в искусстве это все равно что выпросить на время зажигалку Zippo, оставив богам контролировать государственную энергосистему. Кубизм имеет смысл лишь до тех пор, пока мы принимаем как данность устоявшийся и непрерывный процесс восприятия визуального мира. Если бы кубизму удалось потеснить этот мир, он бы сам стал нормой, которую мы зовем Природой.

Пикассо заявил, что Боннар был "концом старой идеи", что его "нельзя назвать современным художником". Ему вторит неумолимый Джон Бёрджер: в работах Боннара "1914 год прошел практически бесследно". И все же, как ни странно, Боннар отказался оставаться тише воды ниже травы на манер своей таксы Убю. К моменту смерти Боннара в 1947 году многие считали его второстепенным художником; прошло двадцать лет, и Бёрджер обеспокоенно заметил: "Теперь некоторые заявляют, будто он — величайший художник нашего века". Что произошло? По мнению Бёрджера, такой скачок популярности совпал "с уходом ряда интеллектуалов от политики и с массовой утратой уверенности". Звучит довольно расплывчато, но, по-видимому: 1956 год, 1968 год, кризис левых сил и, как результат, тоска по искусству "камерному, созерцательному, доступному лишь избранным, оторванному от внешнего мира". Есть и более оптимистичное предположение: репутация художника перестала наконец зависеть от категоричных суждений "ряда интеллектуалов", уверенных в своей правоте.

Существует несколько линий защиты от нападок Пикассо. Можно отказаться от модернистской терминологии: какая, в сущности, разница, был ли Боннар великим модернистом, если он в любом случае был великим художником? Можно задаться вопросом, почему художник непременно должен принадлежать своему времени: Тургеневу критики вменяли в вину оторванность от жизни и современности, порожденную его западническими взглядами; сегодня он считается великим писателем, и нам совершенно не важно, что нигилизм и положение крепостных у Тургенева отстают от реальности на десять лет. Говоря о Боннаре, можно также сослаться на то, что к концу Первой мировой войны ему было уже за пятьдесят и он вырабатывал свой стиль на протяжении долгих тридцати лет. Для художника нет ничего унизительнее и бесплоднее, чем на ходу запрыгивать в уходящий поезд, когда на горизонте уже показался следующий.

Или же можно возразить, что, несмотря на всю свою постимпрессионистскую маскировку, Боннар все-таки модернист, пусть в его случае это и не так очевидно. Освоение им пространства картин, его эксперименты со сжатием и растяжением этого пространства, с диссонирующими углами и головокружительными траекториями, может быть, не так скандальны, как то, что делают кубисты, но не менее радикальны. Картины с изображением ванной комнаты составлены из кочующих по холсту и противоречащих друг другу точек зрения, а "Угол стола" (1935) считается одной из самых подспудно тревожных картин XX века. Что же касается цвета, Пикассо в своем стремлении к модернизации делал упор на драматическое упрощение, Боннар — на драматическое усложнение. Время играет с искусством презабавнейшую шутку: с каждым годом бессмысленность грызни между школами прошлого становится все очевиднее.

Пьер Боннар. Угол стола. 1935. Центр Помпиду, Париж. Фото: Bridgeman Images © ADAGP, Paris and DACS, London, 2015.

Последней законченной работой Боннара стало "Миндальное дерево в цвету"; это было дерево из его собственного сада. Он умер, едва успев поставить на картине подпись. В день похорон, 23 января 1947 года, на светлые желтые мимозы падал снег; снег падал на светлый нежно-розовый миндаль. Очевидно, что Природа прощалась не с раболепным прислужником, но со страстной любовью. Что, к слову, Природа сделала ради Пикассо, когда тот умер?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК