Графологический жест (Из новых наблюдений в области карпалистики[*] )

Графологический жест

(Из новых наблюдений в области карпалистики[*])

Эти заметки — о почерке и смерти. Случается, что смерть или предсмертный спазм застают нас в процессе письма, превращая написанное в человеческий документ. Именно о такого рода документах и пойдет речь в предлагаемых заметках.

Интерес этой темы зависит от вида искусства. Мы слишком привыкли к выражению слабеющей рукой, чтобы в последних письмах и завещаниях из романа нас волновало что-либо, кроме содержания. Другое дело — кино, в котором почерк воспроизводится факсимильно. На экране слабеющая рука принимает облик движения или следа. Смерть персонажа предстает перед зрителем как жест.

Предлагаемые наблюдения — преимущественно о кино, но я начну не с него, а с историй, известных нам по биографической и художественной литературе.

ПОСЛЕДНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Ценителям воспоминаний, возможно, знакома книга Елены Лурия «Мой отец А. Р. Лурия» — портрет выдающегося русского нейропсихолога глазами ребенка. Прежде чем поделиться выдержками из этих удивительных по зоркости мемуаров, несколько слов о том, чем нам интересна фигура Александра Романовича Лурия.

Во-первых, Лурия был другом Эйзенштейна. Во-вторых, эта дружба основывалась на общности интересов: как Эйзенштейн, так и Лурия интересовались движением и жестом. В 1923 году Эйзенштейн (совместно с Третьяковым) написал статью «Выразительное движение» для так и не вышедшей Энциклопедии театра[1947]; в 1929 году статью под таким же названием (правда, во множественном числе и, конечно, имеющем в виду другое содержание) опубликовал в Большой медицинской энциклопедии Александр Лурия.

Наконец, Лурия и Эйзенштейн не только интересовались сходными вопросами, но и планировали совместные опыты и исследования, фрагменты из которых приведены в книге Елены Лурия[1948]. Каждый из них понимал, что выразительное движение на сцене и выразительное движение в психологическом плане — разные системы, но оба верили, что у этих разных систем одни и те же биологические и органические корни. У Лурия Эйзенштейн черпал сведения о генетической психологии, о том, как формируются движения у эмбриона и как они замещаются более сложными формами организации движения[1949]. В свою очередь, Лурия часто просил Эйзенштейна порисовать — и наблюдал за зарождением движения карандашом по бумаге.

Вот как звучит одно из воспоминаний дочери Лурия — о совместном с отцом визите на квартиру к Эйзенштейну:

Сегодня они разговаривают о царе Иване Грозном. Папа замолчал, он слушает, а Сергей Михайлович что-то ему объясняет и рисует на обороте рукописи <…>. Карандаш оставляет на бумаге след — плавную закругленную линию, волну, падающую и вздымающуюся — вверх, вниз. И через несколько секунд, когда линии смыкаются, а карандаш замирает, я вижу на желтоватом листе напряженные плечи, упавшую на грудь голову и руку, откинутую в каком-то напряженном изломе. Этому человеку очень плохо, очень тяжело, и его протянутая рука, его ладонь принимает на себя давящую тяжесть и опускается. Страдание — говорит тонкий голос <Эйзенштейна>, взлетая вверх и замирая на секунду. Выразительность! И снова карандаш плавно и закругленно летит по бумаге и рождается другой человек. Нет! Это тот же самый, но в следующую минуту человек, который страдает.[1950]

Вот другое воспоминание — возможно, оно проливает свет на одно из направлений совместных изысканий Эйзенштейна и Лурия:

Сергей Михайлович был папиным другом; их связывало многое, и прежде всего радость интеллектуального общения. Они пережили вместе много тяжелых лет, лет, когда люди боялись откровенно говорить даже с собственными женами. Дамоклов меч ареста висел над их головами. В эти страшные годы (где-то после окончания войны) Эйзенштейн показывал папе рукописи великого режиссера Мейерхольда, арестованного в 1939 году. Архив Мейерхольда после его ареста был спрятан у Эйзенштейна на даче, на втором этаже в деревянном стенном шкафу, и я видела, как папа и Сергей Михайлович вдвоем разбирали эти папки.[1951]

Чем архив Мейерхольда мог заинтересовать психолога Лурия? Было бы наивным считать, что когда-нибудь кто-либо ответит на этот вопрос. Тем не менее, если предположить, что разбор папок на даче был движим общими научными интересами наших героев, можно указать на одно звено, объединявшее новейшую психологию того времени, с одной стороны, и новейшую театральную теорию — с другой.

Поясним. Я уже говорил о том, что Эйзенштейн и Лурия верили в биологическое (а не психологическое) происхождение выразительных движений. Вера в био-начала была исходным постулатом биомеханики — теории сценического движения, выдвинутой Мейерхольдом (и развитой его учеником Эйзенштейном) с целью, помимо прочего, опровергнуть теорию Станиславского об актерском переживании.

Одной из научных опор биомеханики, по Мейерхольду, был парадокс психолога Уильяма Джеймса, который, оспаривая Дарвина, утверждал, что выразительные движения не выражают, а вызывают эмоции. Как можно судить по упомянутой статье Лурия в Большой медицинской энциклопедии, последний тоже считал, что причина выразительных движений — не в субъективных переживаниях человека:

В<ыразительные> д<вижения> есть, прежде всего, выражение протекающих в организме б<олее> или м<енее> глубоких изменений, другой стороной которых является то или иное субъективное состояние. Последнее есть не причина в<ыразительных> д<вижений>, но их сопутствующая сторона, причем общим корнем обоих процессов являются глубокие изменения физиологической динамики, связанные иногда (как, например, при интеллектуальной деятельности) с деятельностью центральной нервной системы и, в частности, коры, а иногда (например, преимущественно при резких аффектах) с деятельностью симпатической и секреторной системы. Поэтому достаточно ввести в действие тот или иной нервный или секреторный аппарат, чтобы получить те или иные «выразительные» изменения, связанные иногда с произвольной скелетной мускулатурой (мимические и пантомимические движения), иногда же с непроизвольной мускулатурой (изменения в кровообращении, сужение зрачка, деятельность потовых желез и т. п.).[1952]

Простыми словами, выразительные движения выражают не наши мысли и чувства, а состояния и реакции организма, которыми эти мысли и чувства обусловлены.

Вернемся к воспоминаниям дочери Лурия. Эйзенштейн и Лурия были столь близкими людьми, пишет она, что известие о втором инфаркте режиссера явилось для отца настоящим потрясением.

Я помню, как папа позвал меня в кабинет, усадил рядом с собой на диван и необычным для него ровным голосом медленно сказал: «Сегодня ночью умер Сергей Михайлович»… За окном был серый зимний день, в папином кабинете — полутемно. У меня перед глазами замелькали снопы светлосиних искр, и я почувствовала, что через тело прошел электрический ток, как было в раннем детстве, когда я засунула ножницы в штепсельную розетку.[1953]

Там же Елена Лурия сообщает читателю своих воспоминаний об известном эйзенштейноведам обстоятельстве смерти Эйзенштейна:

Сергей Михайлович умер в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года. На столе с разложенными книгами лежала страница последней рукописи. Одна строка ее была изломана и переходила в запись: «Здесь случилась сердечная спазма. Вот ее след в почерке»…[1954]

Здесь поражает не то, что сердечная спазма (внеурочное движение непроизвольной мускулатуры) получила внешнее выражение в работе произвольной мускулатуры, отвечающей за движение пера. В конце концов, это может случиться с любым сердечником. Поражает то, что, верный себе, Эйзенштейн — этот неустрашимый исследователь жестов — нашел в себе силы зафиксировать это наблюдение на бумаге — и уже тем санкционировал дальнейшее изучение этой темы.

ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕСТ

Словосочетание «графологический жест» предложено не нами. Им пользуются искусствоведы, когда, например, говорят о графической энергии шрифта в политических плакатах или о неистовстве мазка у Ван Гога или у Сидни Поллака[1955]. Карпалистика лишь позаимствовала этот термин у искусствознания и распространила на литературу и кино.

В русской поэзии начала XX века графологическому жесту повезло. Напомним об «Эпилоге» Кузмина (1907), который имеет смысл привести целиком:

Что делать с вами, милые стихи?

Кончаетесь, едва начавшись.

Счастливы все: невесты, женихи,

Покойник мертв, скончавшись.

В романах строгих ясны все слова,

В конце большая точка;

Известно — кто Арман, а кто вдова,

И чья Элиза дочка.

Но в легком беге повести моей

Нет стройности намека.

Над пропастью летит она вольней

Газели скока.

Слез не заметит на моем лице

Читатель плакса,

Судьбой не точка ставится в конце,

А только клякса.

Биографический и библиографический подтекст образа романа, в конце которого — «большая точка», выявлен А. В. Лавровым и Р. Д. Тименчиком в их совместном комментарии к «Эпилогу». Горькая ирония по поводу счастья невест и женихов связана с недавней женитьбой друга Кузмина, а имена героев — с вымышленным сентиментальным романом «Любовь Элизы и Армана, иль Переписка двух семей», который читает в пушкинском «Графе Нулине» Наталья Павловна[1956].

Не претендуя на роль сокомментатора, укажем на одну графологическую параллель. Придуманный Пушкиным роман — эпистолярного жанра, то есть жанра, в котором с большей вероятностью, чем в других романах, может встретиться указание на почерк. К эпистолярным (наполовину — в нем есть и повествовательные главы) принадлежит и роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», героя которого, по счастливому совпадению, зовут Арманом.

В отличие от более известной, чем сам роман, инсценировки его сюжета, в книге Арман не присутствует при смерти Маргариты, а узнает о ней постмортем — из писем к нему умирающей. Потрясавший театры мира жест — смерть в объятиях раскаявшегося возлюбленного (так, мы знаем, умирала в этой роли Сара Бернар) в романе предстает как жест графологический. Вот как кончается последнее из писем Маргариты к Арману:

«Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в „Водевиль“. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание, все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Всю ночь я кашляла и харкала кровью. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно еще больше страдать, чем я страдаю, и если…»

Следующий за этим ряд выведенных Маргаритой букв было невозможно разобрать, и дальнейший текст был написан Жюли Дюпре. (Пер. С. Антик.)

Обсуждая графологический жест в литературе начала века, нельзя не вспомнить об уникальном содружестве поэтов и художников русского футуризма, породившем рукописные (и разрисованные) книги стихов и сопутствующие им теории о том, чем важен почерк для поэта. Так, манифест Хлебникова и А. Е. Крученых «Буква как таковая» (1913) устанавливает зависимость между «настроением» поэта и почерком, передающим это настроение читателю[1957]. В печатный вариант этого манифеста[1958] не вошли слова, записанные рукой Хлебникова в черновом наброске, носящем заглавие «Буква как буква»: «Листы черновика суть подмостки, где буквы, почерк — лицедеи»[1959].

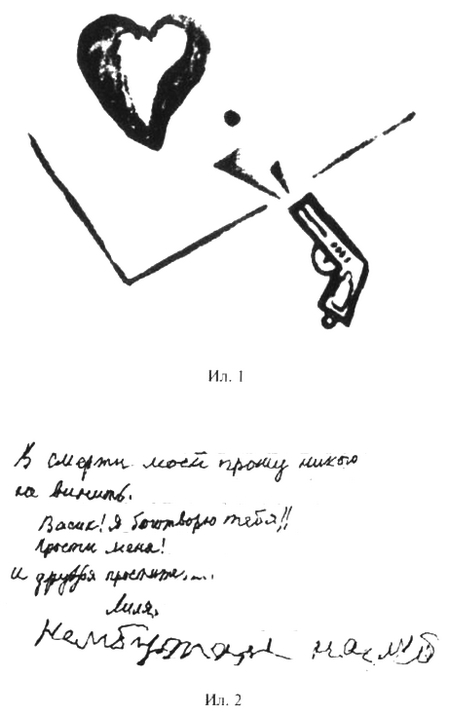

Именно лицедеев в лице рукописных букв и знаков препинания выводили футуристы из кулис черновика на открытую сцену рукописных книг. Взглянем на «точку пули в своем конце», о которой думает герой «Флейты-позвоночника» (1915) Маяковского и которая звучит едва ли не ответом на кляксу Кузмина. В издании 1919 года поэма любовно переписана красивым почерком Л. Ю. Брик, которой Маяковский посвятил это издание. Разрисовал издание сам Маяковский. На соответствующей странице к «точке пули» пририсованы лист бумаги, сердце и нацеленный в сердце пистолет (ил. 1).

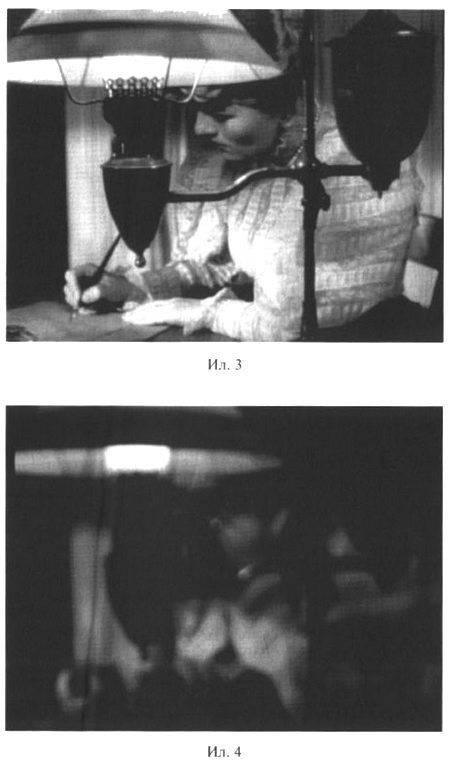

В жизни самой Лили Брик точкой стала не пуля, а таблетка. В недавно обнародованной предсмертной записке под подписью Лили Брик можно прочесть слово нембутал — по всей видимости, подсказка так и не подоспевшему врачу. Нажим, размер и наклон в написании этого слова указывают на борьбу умирающей со сном (ил. 2).

ГРАФОЛОГИЯ КИНО

Как нам уже приходилось говорить, кино — наиболее благодарный для почерка вид искусства. Здесь письмо предстает не только в увеличении, которому позавидует графолог-криминалист, но, если нужно, и в процессе написания — и вот мы наблюдаем уже не только за начертанием букв, но и за движением пера. Кому, как не кинорежиссерам, заняться наукой графологией?

У этого вопроса почтенная история. В 1910 году его задал автор неподписанной заметки «Графология в синематографе»:

Не приходилось ли вам заметить, что почерк в поясняющих надписях картин фабрики А постоянно крупный, а в картинах фабрики Б постоянно мелкий, что отец, пишущий своей дочери, и дочь, отвечающая ему, имеют совершенно одинаковый почерк, между тем как мы отлично знаем, что 16-летний подросток и старый профессор не могут выводить совершенно одинаковые буквы. Вот почему в синематографических драмах почерк того или другого действующего лица должен по возможности применяться к его характеру, и потому с художественной точки зрения слишком недостаточно, если все поясняющие надписи фабрик А, В, С и т. д. будут изготовляться чисто механически специальным служащим.[1960]

В 1918 году на почерковедческие возможности кино обратил внимание и Федор Сологуб, которому кинофабрика «Русь» заказала сценарий. Предложенный Сологубом сценарий носил название «Барышня Лиза» и представлял из себя стилизацию старого сентиментального романа в письмах (время действия — конец 20-х — начало 30-х годов XIX века), по жанру похожего на тот, который в «Графе Нулине» читает пушкинская героиня. «Желательны кое-где как бы страницы показанной книги, — гравюры, виньетки, заставки, все, конечно, с большим тактом»[1961], — наставляет на ум будущего постановщика Сологуб.

Так и не принятый «Русью» к производству, сценарий «Барышня Лиза» сохранился в сологубовском архиве. В конце сценария — приложение: «Заметки к постановке». Одна из заметок касается почерковедческой характеристики персонажей:

Тексты писем рукописные, гусиным пером. Почерки старинные, красивые. У Алексиса широкий, размашистый, с определенными нажимами и густыми росчерками, довольно наклонный. У Лизы — прямой, тонкий, связанный, строчки не совсем ровные, буквы круглые.[1962]

Спустя десять лет после Сологуба на возможности графологии указал кинематографистам и Владимир Набоков. В стихотворении 1928 года «Кинематограф», художественной задачей которого было разоблачение этого с виду правдивого, а по сути лживого искусства, Набоков указал на несогласованность крупных планов письма и темпоритма пишущей руки:

Там письма спешно пишутся средь ночи:

опасность… трепет… поперек листа

рука бежит… И как разборчив почерк,

какая писарская чистота![1963]

Иными словами, актеры стараются вовсю, а Хлебниковы лицедеи — буквы — сидят без дела. Как правило, так оно и бывает. Но бывают и исключения. Наиболее драматическая роль отводится буквам в письмах умирающих. Приведем некоторые из них.

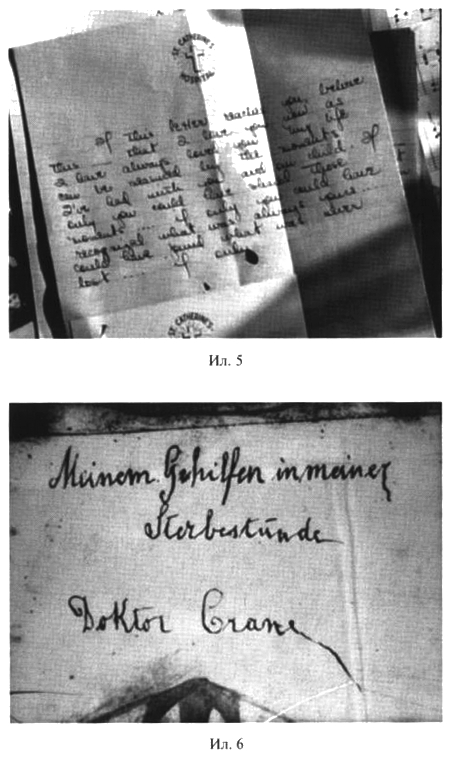

Начнем с примера из относительно близкой нам эпохи — фильма Макса Офюлса «Письмо незнакомки» (1948). Это — рассказ о неслабеющей любви женщины по имени Лиза к мужчине, который одно время был ею серьезно увлечен и который, встретившись с Лизой снова, прежней подруги не узнал. В фильме обрамляющим сюжетом является письмо, в котором смертельно больная героиня рассказывает любимому человеку историю своей к нему любви.

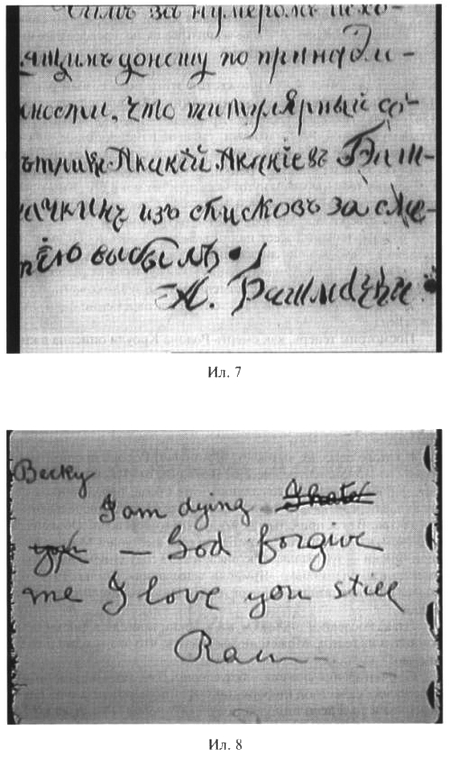

К концу фильма мы застаем ее за столом — она кончает письмо (ил. 3). Внезапно Лиза закрывает лицо рукой. Изображение теряет резкость (ил. 4) — и в следующем кадре мы видим крупный план письма (ил. 5). Почерк остался разборчивым и красивым до конца — но слова «если только» завершаются кляксой — той самой, которую, по слову Кузмина, в стихах судьба предпочитает точке.

Фильм сделан по новелле Стефана Цвейга. В новелле письмо есть, но нет графологического жеста. Он привнесен или сценаристом, или режиссером.

Из предсмертных писем в немом кино двадцатых годов назовем надпись «Моему ассистенту в годину моей смерти» на конверте из немецкого фильма «Алгол — трагедия власти» (1920), подпись под которой переходит в росчерк, робко, но явственно указывающий на слабеющее перо (ил. 6), а также великолепный русский экземпляр — докладную записку Башмачкина о собственной смерти из фильма «Шинель» по сценарию Тынянова (ил. 7). У Гоголя, как мы помним, предсмертной записки Башмачкин не пишет. Источником этой кинонадписи, видимо, следует считать «Предсмертное», выведенное слабеющей рукой Козьмы Пруткова — тоже блюстителя канцелярской каллиграфии:

…почерк найденной рукописи сего стихотворения во всем схож с тем несомненным почерком усопшего, коим он писал свои собственноручные доклады по секретным делам и многочисленные административные проекты <…> две последние строфы сего стихотворения писаны весьма нетвердым, дрожащим почерком, с явным, но тщетным усилием соблюсти прямизну строк; а последнее слово: «Ах!» даже не написано, а как бы вычерчено, густо и быстро, в последнем порыве улетающей жизни. Вслед за этим словом имеется на бумаге большое чернильное пятно, происшедшее явно от пера, выпавшего из руки.[1964]

Из попавшихся нам киножестов этого рода самый ранний (1915) — из американской экранизации «Ярмарки тщеславия» (1847–1848) Теккерея. Героиня «Ярмарки» — авантюристка. Обманутый муж Бекки, Родон Кроули, узнав об измене, покинул жену. Через несколько лет он умирает на далеком острове. Бекки Шарп узнает об этом из письма. «Бекки, — пишет Родон, — я умираю. Я ненавижу тебя (перечеркнуто) — да простит меня Бог, я по-прежнему тебя люблю». От подписи — Rawdon Crawley — осталось три буквы и нетвердый красноречивый пунктир (ил. 8).

Графологический жест налицо. Бедняга рогоносец умер, не дописав письма к жене англичанке, — как, не дописав письма, умерла влюбленная в Армана французская куртизанка Маргерит из романа Дюма-сына «Дама с камелиями», опубликованного, по счастливой случайности, в 1848 году — одновременно с романом Теккерея.

Посмотрим теперь, как смерть Родона Кроули описана в книге «Ярмарка тщеславия». Оказывается, у Теккерея муж негодяйки Бекки Шарп умирает буквально на последний странице последней главы. Об этом сказано бегло, как в эпилоге. Как Бекки отреагировала на это известие и дошло ли оно до нее вообще, Теккерей не сообщает. Писем в романе много, но последнего письма Родона в нем нет.

Из этого вовсе не вытекает, что письмо Родона продиктовано волей сценариста или режиссера. В отличие от «Письма незнакомки», фильм «Ярмарка тщеславия» — не проза, переделанная для экрана, а переделка для экрана прозы, уже однажды переделанной для театра. В чем причина такого двойного перевода? Объясняется он тем, что в фильме в роли Бекки года выступает Минни Мэддерн Фиски — театральная актриса, в 1899 году снискавшая славу именно в инсценировке «Ярмарки тщеславия». Фильм 1915 года подвел шестнадцатилетний итог театрального успеха Фиски в роли Бекки.

Итак, последнее письмо мужа к Бекки пришло в фильм не из романа, а из театра. Можем ли мы сказать, что это — одно и то же письмо?

С точки зрения сюжета — безусловно. Письмо — незаменимый переносчик сюжетной информации. В кино, в романах и на сцене персонажи то и дело пишут и получают письма. Гоголевский Городничий узнает о намеченном приезде ревизора из письма. Арман и Маргерит обмениваются письмами не только в романе, но и в переработке «Дамы с камелиями» для театра.

На сцене, однако, писем зрителям de visu не предъявляют — их просто зачитывают вслух. Остроумно — от обратного — это различие между театром и кино обыграно у Николая Евреинова. В 1911 году на сцене «Кривого зеркала» Евреинов показал пародию на то, как выглядел бы «Ревизор», будь он поставлен в театрах различных направлений. Последний из евреиновских «Ревизоров» представал «в кинематографической постановке»:

Музыка — рояль со скрипкой — играет «Гитаннету». Действующие лица сидят, скучившись, вокруг Городничего, который быстро вскакивает, вынимает из кармана конверт и машет им в воздухе. Все испуганно встают, садятся, меняют места и сильно жестикулируют. Городничий молниеносно достает из конверта письмо и делает вид, что его читает. В ту же секунду письмо Чмыхова с его полной подписью появляется на экране. Когда письмо исчезло, все действующие лица суетливо прощаются с Городничим и исчезают налево.[1965]

В этой статье я упомянул три экранизации, в которых почерковедческая констатация смерти героя идет не от Гоголя, Теккерея или Цвейга, а привнесена сценаристом от себя. Думается, виновником этой отсебятины следует признать не Тынянова, Самнера Уильямса или Макса Офюльса, а кино, точнее, его особую знаковую природу. В самом деле, чем отличаются письма на сцене и в кино от письма в прозаическом произведении? Различие, как видится, заключается не столько в информации, сколько в преобладающих каналах ее доставки. В романе канал чисто словесный, в театре — словесно-слуховой, а в кино письма доставляются преимущественно (в немом кино — исключительно) по словесно-зрительному каналу. У каждого канала — свои законы выразительности. Именно в силу этих законов в кино графологические жесты встречаются чаще, чем в книгах.

Юрий Цивьян (Чикаго, Иллинойс)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Наши задачи в области художественной литературы*

Наши задачи в области художественной литературы* Стенограмма доклада на издательском активе ЗИФаI«Земля и фабрика»1, будучи государственным советским издательством, не может иметь никакой другой литературной политики, кроме политики партии, и должна выбрать себе

Покушение на репутацию Из наблюдений очевидца

Покушение на репутацию Из наблюдений очевидца Писатели — так уж повелось — скандалят по всякому поводу и без всякого повода. Делят свежую славу и общее имущество, доставшееся в наследство от советской эпохи, продвигают своих фаворитов и задвигают чужих, ловят друг друга

94. Художественный жест

94. Художественный жест Одно из значений слова «жест» — "поступок, рассчитанный на внешний эффект". Любая художественная практика в той или иной мере тоже рассчитана на внешний эффект; закономерно, что произведение художника, который не столько «мастерит», сколько

В завоеванной области

В завоеванной области 1 Собственно, в эту завоеванную область мы попали вразброд (как уединистам и полагается), каждый по-своему, и разное время нам благоприятствовало. Я даже не совсем ясно представлял, как очутились в «сфере вечности» другие. Мой же путь был не от моего

«Слово о полку Игореве» в поэзии Иосифа Бродского: несколько наблюдений к теме

«Слово о полку Игореве» в поэзии Иосифа Бродского: несколько наблюдений к теме [472]Предметом дальнейшего анализа будут преимущественно аллюзии на «Слово о полку Игореве» в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» (1975), входящем в цикл «Часть речи» (1975–1976).

Из наблюдений

Из наблюдений В истории человечества, пожалуй, еще не бывало эпохи, сравнимой с нашей, с двадцатым веком, который своей каждодневной практикой разрушительства и гигантомании обесценил и растоптал всю нравственность, все идеи, над которыми, как казалось, не властно время.

Примерный царскосел и великий лицеист: Из наблюдений над поэтикой гр. Василия Алексеевича Комаровского

Примерный царскосел и великий лицеист: Из наблюдений над поэтикой гр. Василия Алексеевича Комаровского Многократно отмечалось, что русские поэты Серебряного века, причастные к «царскосельскому кругу идей» (формулировка Гумилева), ориентировались прежде всего на

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**]

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**] 1. «Сумерки… словно оруженосцы роз…»«Сумерки… словно оруженосцы роз…» — одно из самых ранних стихотворений Пастернака, известных исследователям. Написанное, видимо, около 1909 года, оно вошло в сборник «Лирика» (1913) и при

Алексей Парщиков ЖЕСТ БЕЗ КОНТЕКСТА

Алексей Парщиков ЖЕСТ БЕЗ КОНТЕКСТА В творческой рефлексии Дмитрия Александровича понятие «жест» — синоним художественного произведения; во всяком случае, это очень широкое представление, определяющее динамику жанра и стиля и всего комплекса артистической