АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ

АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ

· * * *

Итак, с рождения вошло —

Мир в ощущении расколот:

От тела матери — тепло,

От рук отца — бездомный холод.

Кричу, не помнящий себя,

Меж двух начал, сурово слитых.

Что ж, разворачивай, судьба,

Новорожденной жизни свиток.

И прежде всех земных забот

Ты выставь письмена косые

Своей рукой корявой — год

И имя родины — Россия.

1963

Опалённый взгляд Алексея Прасолова

Алексей Тимофеевич Прасолов родился 13 октября 1930 года в селе Ивановка Россошанского района Воронежской области, в крестьянской семье. Отец, Тимофей Григорьевич Прасолов, оставил семью, служил офицером, погиб в первый месяц войны.

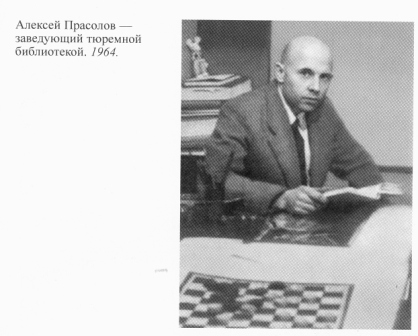

В 1937 году Алексей Прасолов поступил в Морозовскую неполную среднюю школу, которую закончил лишь после окончания войны, в 1946 году. В 1942 - 1943 годах был в оккупации, где испытал немало страданий. В послевоенные годы окончил Россошанское педагогическое училище, преподавал в школе, затем перешел на работу в газету: работал в воронежской областной молодежной газете, затем в районной. Женился, родился сын. С 1961-го по 1964 год находился в исправительно-трудовом лагере, будучи дважды судим за мелкие бытовые преступления.

Писать стихи начал рано, первая поэтическая публикация появилась в газете в 1949 году. Но поэтическая зрелость пришла позже, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Умным советником оказалась критик и литературовед Инна Ростовцева, с которой Прасолов переписывался все тюремные годы. В 1964 году впервые его стихи были опубликованы в журнале «Новый мир» с одобрения Александра Твардовского.

В 1966 году у Алексея Прасолова вышли сразу две книги стихов в Москве и Воронеже — «День и ночь» и «Лирика». Далее — «Земля и зенит» (1968) и «Во имя твое» (1971). В последние годы жизни снова работал в районных газетах Воронежской области. В 1970 году еще раз женился, родился второй сын. Последний период испытывал глубокий творческий кризис, много пил. 2 февраля 1972 года повесился в Воронеже.

Несомненно, один из самых ярких русских поэтов XX века

* * *

В этом последнем великом поколении, пожалуй, не было более тревожного, более печального поэта, нежели Алексей Прасолов. Может быть, и страшные слова скажу я, но тюрьма спасала поэта некоторое время от неминуемой беды... Так бы и сидеть ему в лагере этак лет двадцать, одаряя мир своими неожиданными философско-поэтическими прозрениями:

Скелет моста ползучий поезд

Пронзает, загнанно дыша.

И, в беспредельности освоясь,

Живая ширится душа.

(«Так — отведешь туман рукою...», 1963)

Он как никто другой, лучше Заболоцкого, лучше Вознесенского, мог по-настоящему оживлять, одухотворять индустриальный пейзаж.

И не ищи ты бесполезно

У гор спокойные черты:

В трагическом изломе — бездна.

Восторг неистовый — хребты.

Здесь нет случайностей нелепых:

С тобою выйдя на откос,

Увижу грандиозный слепок

Того, что в нас не улеглось.

(«Коснись ладонью грани горной...», 1963)

Впрочем, он и сам многие годы рос в нем, в этом индустриальном пейзаже, как бы внутри него, временами был не частью человеческого общества, а скорее частью переделочного материала земной материи. По-крайней мере, это была какая-то новая реальность:

Дикарский камень люди рушат,

Ведут стальные колеи.

Гора открыла людям душу

И жизни прожитой слои.

…………………………..

Дымись, разрытая гора.

Как мертвый гнев —

Изломы камня.

А люди — в поисках добра —

До сердца добрались руками.

Когда ж затихнет суета,

Остынут выбранные недра,

Огромной пастью пустота

Завоет, втягивая ветры.

И кто в ночи сюда придет,

Услышит: голос твой — не злоба.

Был час рожденья. Вырван плод,

И ноет темная утроба.

(«Изломы камня», 1963 - 1967)

Здесь уже какая-то индустриальная мистика, сакральная пляска дикарей после крушения сильного противника. И уважение к поверженной горе, и некий остаточный страх перед нею, и радость от рожденного плода...

Путь Сергея Есенина или Николая Рубцова был изначально для него отрезан тюремными сроками. В лагере — то в одном, то в другом — его абсолютной реальностью становилась жизнь индустриального рабочего. Кирпич был ему роднее дерева:

Ведь кирпич,

Обжигаемый в адском огне, —

Это очень нелегкое

Древнее дело...

И не этим ли пламенем

Прокалены

На Руси —

Ради прочности

Зодческой славы —

И зубчатая вечность

Кремлевской стены,

И Василья Блаженного

Храм многоглавый.

(«Кирпич», 1962)

Деревенское из него достаточно быстро выветрилось, хотя и родился он 13 октября 1930 года в селе Ивановка Кантемировского района Воронежской области.

Писать, как и все поэты, он начал достаточно рано, но я согласен с В. М. Акаткиным, который в предисловии к наиболее полному сборнику его посмертных стихов, вышедшему в Воронеже в 2000 году, пишет: «Начальные опыты Прасолова... — это скорее отклики на официальную литературу, на советскую общественную атмосферу, чем лирическое самовыражение или попытка создать оригинальный образ мира».

Если жизнь прекрасна,

Весела, светла,

Надо, чтоб и песня

Ей под стать была...

(«Весенняя песня», 1953)

Кстати, если бы не тюрьма, вполне может быть, что мы и не получили бы изумительного поэта. Посмотрите его ранние газетные стихи: так, еще один газетный писака из тех, что годами обивают пороги редакций. Впрочем, многие к Прасолову так и относились, как к газетному писаке — до смерти. Некая наивность социального бодрячка, может быть, и оправдывающего свою наивность зарешеточным миром — мол, там-то, вне лагеря идет все прекрасно и весело, — у Алексея Прасолова сохранялась чуть ли не до самых последних дней жизни. По-крайней мере, странно от бывалого зэка услышать вдруг такие стихи:

И вот настал он, час мой вещий.

Пополнив ряд одной судьбой,

В неслышном шествии сквозь вечный

Граниту вверенный покой

Схожу под своды Мавзолея.

Как долго очередь текла!

…………………………..

Где с обликом первоначальным

Свободы, Правды и Добра

Мы искушеннее сличаем

Свое сегодня и вчера.

(«И вот настал он, нас мой вещий...», 1967)

Это уже написано в 1967 году. И написано не в угоду кому-то, а из внутренней потребности души. Он же никогда не был комиссарствующим поэтом типа Роберта Рождественского. Он не писал стихотворные «паровозы» в угоду лагерному начальству. Он сам был таким убежденным землеустроителем. Он вообще редко кого слушал в своей жизни. Был откровенным отшельником и одиночкой, но какие-то социальные коммунистические прописи прямо из лагерных тетрадок уверенно и упоенно нес своему народу и миру. И этим он удивительно схож с Андреем Платоновым, который, несмотря на всю карательную критику и даже несмотря на свой «Котлован», оставался до конца жизни социальным утопистом. Скажем, у Алексея Прасолова — тоже стихотворение, посвященное Анхеле Алонсо. Даже не верится: это же в карательном лагере и уже в конце смены взялись разгружать зэки еще один дополнительный вагон с кубинским сахаром:

Так много горечи глубинной

Таил кубинки чистый взгляд:

Из тонких рук ее

Любимый

За час до пытки принял яд.

……………………………..

Мешки в вагоне шли на убыль,

Ложились в плотные ряды.

На каждом «KUBA», «KUBA», «KUBA»,

Как позывные в час беды.

Под паровозным дымом низким,

Нерасторопных торопя,

В молчанье часть невзгод кубинских

Мы взваливали на себя.

(«Портрет», 1962)

Было это или не было на самом деле? Или нужна и зэкам иногда какая-то героическая, утопическая опора в их бытовой изнуренной жизни? Не знаю. Впрочем, думаю, что его земляк Анатолий Жигулин с его «мученической позицией», тоже прошедший лагеря, эти стихи точно бы не принял. Потому они и относились друг к другу крайне осторожно, как два абсолютно разных стана. Сейчас, после смерти и того и другого, много появляется легенд и слезливых сказок о их дружбе. К счастью, сохранились письма, которые никого из них не унижают, но четко разводят по своим поэтическим мирам. (Хотя понимающий поэзию и сам бы смог прочувствовать абсолютную чужесть этих миров.) «Жигулин ответил из Москвы письмом... Говорит: в январе, может, буду (в те годы поэты часто выступали в лагерях. — В. Б.)... Я подумал так, нужно на случай встречи определить свою позицию заранее. Он, может, ждет стихов, родственных его стихам. Поэтому я сразу же решил «размежеваться» и выслал два стиха из философских, назвав их своим главным направлением. Это избавит меня при встрече от лишних разговоров о том, что пишу, что беру за основу» (из письма Инне Ростовцевой).

Он боится соскользнуть на эту лагерную тему и потому вновь и вновь добавляет в своих письмах: «Пусть сразу узнает, что я избрал другое направление, которое, как я сказал ему, в «страдательных» и прочих условиях не меняется. Мне мало видеть хлеб — мозоли, тяжесть труда, — мне нужен Мир, Век, Человек. Человек изнутри, а не одна его роба и т.п. ...Планов жигулинской прочности в мире нет и не будет, как и другого, что им, Жигулиным, делается на земле. Или ничего, или Мое».

Это не борьба с Жигулиным. Переписка и отношения с ним продолжались, но это — ясное понимание своей темы в поэзии, даже в лагерных условиях. Это выработка своей философии добра и справедливости, даже если весь мир предстанет злым и недобрым. Это принятие всей, в том числе и лагерной, действительности.

Собственно, такой же федоровско-циолковско-платоновской философией добра и справедливости он пробовал сохранить и спасти свой мир добра и справедливости. Может быть, он был последним философическим русским поэтом XX века?

Мирозданье сжато берегами,

И в него, темна и тяжела,

Погружаясь чуткими ногами,

Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,

Колыхалось озеро без дна.

И над картой неба наклонила

Многодумно голову она...

(«Мирозданье сжато берегами...», 1965)

Его поэзия настолько необычна в нашем XX веке, что трудно даже назвать его поэтических сотоварищей. Впрочем, один такой же и рос там же в Воронеже – уже упомянутый мной Андрей Платонов. Столь же странный и непонятный, столь же мечтательный и столь же трагичный, и еще — столь же соединяющий в себе конкретику индустриального мира, натурфилософию космоса, природную русскую отзывчивость к людям и откровенный национал- большевизм. Вот и Прасолов очеловечивал индустриальный мир, находил поэтику в индустриальных стройках.

Грязь колеса жадно засосала

Из-под шин — ядреная картечь.

О дорога! Здесь машине мало

Лошадиных сил и дружных плеч.

Густо кроют мартовское поле

Злые зерна — черные слова.

Нам, быть может, скажут,

Не грешно ли

После них младенцев целовать?..

Ну, еще рывок моторной силы!

Ну, зверейте, мокрые тела!

Ну, родная мать моя Россия,

Жаркая, веселая — пошла!

………………………………

И когда в единстве изначальном

Вдруг прорвется эта красота,

Людям изумленное молчанье

Размыкает грешные уста.

(«Грязь колеса жадно засосала...», 1964)

Конечно, по общей интонации наши литературоведы спешат определить в его стихах тютчевско-блоковскую традицию, да и сам Алексей Прасолов с этим спорить бы, наверное, не стал. Но не было во времена и Тютчева, и даже Блока таких слов, таких противостояний человека и материи, не было бетона и грейдера, не было «высокой скорби труб» и «вознесенья железного духа». Лексическое содержание совсем иное у Прасолова, а значит, и стихи — иные. Да и таких человеческих схваток друг с другом во времена Блока и Тютчева еще не было.

Все-таки после наших ГУЛАГов и великих войн, после наших строек и катастроф поэзия как бы обретала свою первичность. И как бы ни молился Алексей Прасолов на Блока, как бы ни зачитывался мастерами старой русской школы, выходя на свою стезю, на свою тему, он становится абсолютным поэтическим отшельником. Ибо — он выпадает и из зэковской прозы и поэзии: его радостного социального отношения к труду и к жизни не примут другие «сидельцы» — ни Варлам Шаламов, ни Леонид Бородин, ни тот же Анатолий Жигулин. А Прасолов и в лагере чувствовал свою державность и победность.

Долагерную поэзию Алексея Прасолова разбирать почти нет никакого смысла. Оставим это занятие дотошным литературоведам и краеведам, которым любая пылинка с его плеча сгодится. Конечно, его относят и будут относить к «детям поколения войны», да он и сам немало написал стихов о войне, как правило, мало удачных. Скажем, гибель на войне отца заслонило то, что отец бросил семью, и они с братом росли безотцовщиной. С матерью отношения тоже не ладились. От всего этого остались одни ощущения:

Итак, с рождения вошло —

Мир в ощущении расколот:

От тела матери — тепло.

От рук отца — бездомный холод.

……………………………….

И прежде всех земных забот

Ты выставь письмена косые

Своей рукой корявой — год

И имя родины — Россия.

(«Итак, с рождения вошло...», 1963)

Он и писал свои корявые письмена, отнюдь не заглядывая в недра фольклора, отказываясь от своей же песенности. В чем-то он, близкий по судьбе да и внешне Николаю Рубцову, чрезвычайно далек от него по своей поэзии. Да и читателей у Алексея Прасолова всегда будет, очевидно, гораздо меньше. Зато каких!

В поэзию Алексея Прасолова надо вчитываться, как он сам врубался в руду, работая на шахте, находить самому драгоценнейшие жилы среди добротных и вполне качественных лирических стихов. «А камни — словно кладбище / погибших городов...»

В чуде своего дара — он немногословен. Большинство его стихов, особенно ранних, я бы без сожаления отдал на растерзание Дмитрию Галковскому в «Уткоречь»[3]. Но вдруг среди простой, пустой породы — самородок, шедевр мирового уровня. Камень из кладки мировой культуры. Этот его период самородков тоже был не столь длителен.

Где-то с 1962 года обнаруживаются первые таинственные прожилки неведомого мирового дара и пропадают за год до смерти в 1972 году. Меньше десяти лет чудотворной поэзии. Можно составить один сборник его истинной поэзии, но зато какой! Уровня лучшей русской классики.

Я услышал: корявое дерево пело,

Мчалась туч торопливая темная сила

И закат, отраженный водою несмело,

На воде и на небе могуче гасила.

………………………………….

И ударило ветром, тяжелою массой.

И меня обернуло упрямо за плечи.

Словно хаос небес и земли подымался

Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.

(«Я услышал: корявое дерево пело...», 1965)

Какое отличие от пейзажной лирики того же Владимира Соколова или Анатолия Передреева! Пейзаж всего лишь как повод для философской мысли.

Всмотримся в зарождение этого чудесного дара. В рождение великого русского поэта. С запозданием закончил среднюю школу, помешала война, побывал под оккупацией, был свидетелем немецких зверств, что до конца жизни убило в нем чувство пацифизма. В 1951 году закончил Россошанское педучилище. Был школьным учителем, но уже тянуло в литературу. В 1953 году перешел работать в районную газету. За свою жизнь Алексей Прасолов проработал в девятнадцати районных газетах Воронежской области, и до арестов, и после. Думаю, ничего ему эта газетная работа не дала. Там и приучился, и пристрастился он к крутой загульной выпивке. Но он умел скрывать свою обреченность, свои тайные сокровенные поэтические знания и, пряча себя самого, печатал все пятидесятые годы в многотиражных газетах самые необходимые для того времени стихи и рассказы — на своевременные и современные темы.

Одичалою рукою

Отвела дневное прочь.

И лицо твое покоем

Мягко высверлила ночь.

Нет ни правды, ни обмана —

Ты близка и далека.

Сон твой — словно из тумана

Проступившая река.

………………………

И, рожденная до речи,

С первым звуком детских губ,

Есть под словом человечьим

Неразгаданная глубь.

Не сквозит она всегдашним

В жесте, в очерке лица.

Нам постичь ее — не страшно.

Страшно — вызнать до конца.

(«Неразгаданная глубь», 1964)

Вот эта «неразгаданная глубь» его стихов, еще до сих пор «не вызнанная никем до конца», и составляет крупнейшее поэтическое явление XX века — Алексея Прасолова.

Всегда немногословно описывают тот трагический зигзаг, который раз за разом менял Прасолову жизнь, отправляя его по ничтожным бытовым поводам в лагеря. Думаю, за такие мелочи вполне можно было ограничиться штрафами и другими подобными наказаниями. А после первого лагеря ты уже «рецидивист» и так далее, как поется — «срока огромные...».

Если представить, сколько таких, как он, «бытовиков», промахнувшихся по нелепой случайности, сидят сегодня в российских лагерях, то увидишь всю хрестоматийную Россию. Взять бы их всех и освободить одним махом. Какая созидательная сила вышла бы на свободу! Когда Александру Трифоновичу Твардовскому рассказали всю правду о сроках и статьях, по которым дважды с 1961-го по 1964 год сидел в лагерях поэт Алексей Прасолов, тот отмахнулся: по таким статьям пол-России посадить можно. И сажают до сих пор, а бандиты и мошенники гуляют на свободе. Каждому свое. Такова нынешняя Россия.

Безобидный хрупкий человечек, так никем и не узнанный до конца, исполнительный внешне и строптивый внутренне — как жаль мне его и его судьбу. У него не было даже капли лагерного, тюремного авантюризма, блатной удали или хотя бы рубцовско-есенинской бесшабашности. Он был совсем иным, чем и поразил Александра Твардовского. И тот сделал все возможное, чтобы Алексей Прасолов досрочно вышел из заключения.

Правда, сказать, чтобы Твардовский всерьез увлекся Прасоловым, как ныне утверждают многие специалисты по поэзии, тоже нельзя. Да, большая подборка стихотворений в «Новом мире» еще не вышедшего на свободу поэта была его, Твардовского, подвигом. Но отбирала стихи все-таки не редакция «Нового мира», а юный литературовед Инна Ростовцева с помощью воронежского литературоведа Анатолия Абрамова. Уже на следующую подборку, присланную Прасоловым в «Новый мир», Александр Трифонович посмотрел довольно косо, так что в актив журнала Прасолов не попал. Большой дружбы с журналом не получилось. Может быть, тоже не по тем статьям сидел, не так как надо лагерную жизнь описывал? «Новый мир» так и не познал по-настоящему Прасолова, хотя благодарный поэт до конца дней своих помнил великолепный, почти рыцарский шаг Твардовского посреди всяческой журнальной мертвечины. Он в чем-то сродни был публикации в скором будущем в том же «Новом мире» знаменитого рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

И как угадал Твардовский в Прасолове: «Тут и культура видна, автор и Пушкина, и Тютчева знает, а пишет по-своему... Да где вам понять, старые перечницы...» (из воспоминаний В.Я.Лакшина о Твардовском). На Твардовского тогда вышла смелая до отчаяния и влюбленная в Прасолова Инна Ростовцева. Принесла рукопись его стихов сразу к Твардовскому домой. Он хоть и поворчал, но рукопись была принята. А так могла бы и затеряться в отделе поэзии. Все бывало.

Инна Ростовцева, поразившая своим поступком Твардовского, — и была тем человеком, который решил судьбу поэта в самую лучшую сторону...

Теперь я уже скажу свое, может быть, и неординарное и крайне субъективное мнение о прасоловских тюремных поселениях. Чем он там жил, можно понять сейчас, прочитав удивительную книгу, составленную известным критиком Инной Ростовцевой из писем, присланных ей поэтом из тюрьмы, и вышедшую в 2003 году под заголовком «Алексей Прасолов. Я встретил ночь твою». Книга о поэзии, книга о самом поэте, книга о его глубокой и трагической любви.

Платье — струями косыми.

Ты одна. Земля одна.

Входит луч тугой и сильный

В сон укрытого зерна.

…………………………….

Пусть над нами свет — однажды

И однажды — эта мгла,

Лишь родиться б с утром каждым

До конца душа могла...

(«Платье — струями косыми...», 1964)

Любовные стихи никогда не были главными в эпической лирике Прасолова. Но самые сильные из них — посвящены Инне Ростовцевой. Мне кажется, Инна Ростовцева сама до конца не понимает, какую ответственность на себя она в те годы взвалила.

Я не собираюсь влезать во все никогда не затухающие воронежские литературные бои, которые сам Алексей Прасолов люто ненавидел. Но говорить о малой значимости Инны Ростовцевой в его судьбе теперь не сможет ни один мало-мальски объективный литературовед. Конечно же, она значила для поэта чрезвычайно много, даже, на беду свою, чересчур много. И как умная женщина, и как умный собеседник, и в какой-то мере как поэтический наставник, и как возлюбленная на многие годы. Она откровенно заменила ему и Литературный институт, и круг единомышленников, и в каком-то смысле семью. Страшно сказать, но, может быть, это она и родила гениального поэта Алексея Прасолова. Она приручила его, как Маленький Принц из сказки Антуана Сент-Экзюпери приручил Лиса. Но приручив, и особенно с такой полнотой, Инна Ростовцева взвалила на себя огромную ответственность. А вправе ли? Способна ли она была выдержать сама? По силам ли ей судьба, к примеру, Надежды Мандельштам?

Она стала для Прасолова единственной женщиной, способной понять его: «Вчера утром сел за стол. Ты звенела во мне. И я совсем не боялся, что "выдумываю" тебя. Чтобы после "прозреть". Видимо, в том и вся необъяснимая сила, что ты сливаешь в меня поэзию и действительность — и одно достойно другого. Написалось вчера не "любовное", но звуки в нем — от тебя:

Схватил мороз рисунок пены.

Река легла к моим ногам —

Оледенелое стремленье,

Прикованное к берегам.

…………………………..

Душа мгновения просила,

Чтобы, проняв меня насквозь,

Оно над зимнею Россией

Широким звоном пронеслось...

(«Схватил мороз рисунок пены...», 1964)

...Кажется, удалось и примыкает к последнему — "Зима крепит твою державу". Возможен цикл. Ведь я твой совет принимаю. Как и твои губы...».

Позже Инна Ростовцева откровенно покинула своего талантливого Лиса и, может быть, тем самым предопределила его печальный конец, предопределила трагедию 2 февраля 1972 года, когда поэт повесился у себя дома... Предопределила и свою тихую ученую судьбу.

Я ни в коем случае не собираю литературные сплетни, не плету интриги, не собираюсь занимать ту или иную сторону в незатухающих страстях вокруг Прасолова. Я рассуждаю всего лишь как литературный критик, я иду от книги, смело выпущенной ею самой и состоящей единственно из писем самого поэта (и здесь Инна Ростовцева, на мой взгляд, поступила совершенно правильно, не став печатать свои собственные письма — и величие, и трагедия поэта, его взлет и его падение не нуждаются ни в чьих комментариях). Книга уже стала литературным событием, и мы имеем право обсудить с предельной откровенностью все ее страницы. Ведь и он, и она уже стали литературными образами.

Да, уже после первых своих писем из лагеря к случайно попавшейся на глаза в газете молодой воронежской критикессе «газетный писака» Алексей Прасолов неожиданно для себя встретил в лагерной переписке, которые заводятся стихийно и шутейно, многотысячно, — человека, который и заметил в нем приметы необычайного дара, и сделал все, чтобы своими многостраничными еженедельными письмами развить этот дар, закрепить в нем.

Со временем Инна Ростовцева стала не просто собеседницей и умным советником, стала его женщиной. Его возлюбленной... Да, она приезжала на свидание с ним, и это тоже неожиданность — читать в письмах Прасолова, как наивно и целомудренно развиваются их самые интимные отношения. Он уже звал ее «мой Инн». «Слово "жена" поставлю своей рукой... Я очень привык к твоей обстановке за те дни — и вот мне так тебя не хватает... Живу как оглушенный, внезапная тишина, пустота... Поэтому надо браться за самое бытовое... Жена моя, любовь неразменная». И вот уже в письмах разговоры о стихах тесно переплетаются с разговорами об их будущей совместной жизни. Он ждал уже не просто свободы. Он ждал свободы с Инной, сильным и крепким человеком. Ждал новых стихов, новой жизни. Он настроился на совершенно новую судьбу... Не получилось.

Алексей Прасолов мечтал: наконец в 1964 году уже на свободе, еще чуть-чуть — и женитьба на любимой Инночке Ростовцевой, и уже растут стихи в нем, какие-то невиданные, свободные. Как в русской народной сказке: а дальше до самой смерти жить дружно, детей растить и умереть в один день... А какие бы стихи увидел бы мир!

Не случилось. Ни детей, ни стихов, ни общей жизни.

Нет, лучше б ни теперь, ни впредь

В безрадостную пору

Так близко, близко не смотреть

В твой зрак, ночная прорубь.

Холодный, черный, неживой...

Я знал глаза такие:

Они глядят, но ни одной

Звезды в них ночь не кинет.

Но вот губами я приник

Из проруби напиться —

И чую, чую, как родник

Ко мне со дна стремится.

И задышало в глубине,

И влажно губ коснулось,

И ты, уснувшая во мне,

От холода проснулась.

(«Нет, лучше б ни теперь, ни впредь...», 1968)

Не хочу влезать в их отношения помимо текста книги «Я встретил ночь твою». Пишу о них, как об образах из прочитанной книги. И, насколько я понимаю, бесстрашная Инна, идущая на квартиру к Твардовскому, поселившая вышедшего на свободу поэта у своей мамы в Воронеже, по-прежнему влюбленная в его стихи, испугалась его самого, которого и видела-то несколько раз в жизни, да и интимные встречи в лагере вряд ли способствуют развитию романтических отношений. Возможно, испугалась черноты тюремных полос, испугалась его загульных срывов, которые были для нее пострашнее разговоров с начальством. Испугалась, может быть, и за свою карьеру литературоведа, которая требует покоя и сосредоточенности.

В этом доме опустелом

Лишь подобье тишины.

Тень, оставленная телом,

Бродит зыбко вдоль стены.

(«В этом доме опустелом...», 1968)

Александр Солженицын в своих записках из «Литературной коллекции» сожалеет о том, что Иосиф Бродский все пять лет — до конца — не провел в ссылке: другим бы поэтом вернулся. «Жаль, не досидел»2...

Кто знает, не освободился бы досрочно Алексей Прасолов — сохранилось бы дальнейшее тюремное содружество по переписке, которое, может быть, завершилось бы циклами чудных натурфилософских, психологических, эпических и любовных стихов? Я свожу всю вершинную поэзию Алексея Прасолова к его тюремному, «мученическому» периоду 1962 - 1965 годов, и как поэту ему можно было только пожелать, чтобы этот «мученический период» продлился бы еще годика три-четыре... Столько замыслов у поэта было! Такие гениальные прорывы намечались!

Сюда не входит ветер горный.

На водах — солнечный отлив.

И лебедь белый, лебедь черный

Легко вплывают в объектив.

Как день и ночь. Не так ли встретил

В минуту редкостную ты

Два проявленья в разном свете

Одной и той же красоты?..

(«Сюда не входит ветер горный...», 1963)

Возможно, и любовь сама по себе притушилась бы, перешла в какие-то иные — элегические формы, и мы стали бы свидетелями появления самых лучших его стихов в будущем, уже в наши дни... Философской лирике возраст не помеха. Впрочем, обо всем этом можно только гадать.

Книга «Я встретил ночь твою» хоть и связана неразрывно с Инной Ростовцевой, но более всего она рассказывает о самом о поэте, и каком поэте!

Во-первых, это одна из немногих книг, где поэт так подробно и предельно искренне говорит о своей поэзии, своем подходе к поэзии. «Напишешь утром — кажется здорово, в обед строки режут душу как осколки стекла, отложишь на несколько дней — и только тогда взгляд устоится и видишь, что есть на самом деле...».

Пожалуй, каждое письмо (а их сотни, практически каждую неделю по письму) — это смесь литературоведческих раздумий, философских сомнений и любовных признаний, не найдем мы только подробностей тюремной жизни. Об этом ни слова, лишь можно догадаться о каких-то мероприятиях. Нет в письмах и личного нытья, жалоб на судьбу, на безрадостную жизнь, нет пессимистических или чисто тюремно-сентиментальных признаний. Это диалог поэта-философа с умным знатоком литературы.

Сначала этого Прасолову хватало вполне, посылались черновики стихотворений, он сам просил: «Будь моей суровой копилкой. Все буду отсылать тебе». Так двигался из тюрьмы к Инне Ростовцевой письменный конвейер. Нарастание творческой энергии поэта было налицо, он знал, что любой его стих — о тракторе или об Анхеле Алонсо, о кирпиче или о каменоломне — найдет внимательного и профессионального читателя.

Во-вторых, эта редкая книга о том, как делаются стихи. Перед нами нараспашку мастерская поэта.

И что бы ни говорили оппоненты, помогла стать большим поэтом Алексею Прасолову именно критик и литературовед Инна Ростовцева. И какие бы стихи ни писались в письмах, они писались ей — как соучастнице единого творческого процесса: писатель — читателю. А стихи-то шли, как ни парадоксально, совсем в другую от любовной лирики сторону. Лишь изредка каким-то намеком, тенью проходила и тема возникшей любви... Вот прошел 1962 год, прошел 1963-й, стихи пишутся обо всем — о космосе, о времени, о восстановлении истины, о пути человеческой души, о политике — и почти ничего о самой Инне, никаких строк о любви.

Видимо, поэт боялся этой темы еще и потому, что боялся напороться на неприятие, боялся потерять собеседника и сотворца. Он пишет уже возлюбленной своей: «Бойся выдуманного Алексея, разгляди того, что есть. Это трудно в таких условиях. Но не так уж невозможно...».

Он не то что проверял ее, он сам дорастал до нее как до литературоведа, давая и ей дорасти до него как до поэта. Он искал у нее понимания во всем: в египетской истории («Была царицею в Египте...»), в своих стихах о войне ли или современной политике, о смерти Иосифа Сталина, к примеру... Он и в этом хотел слить их души в нечто единое.

Мы многое не знали до конца.

И в скорбном звоне мартовской капели

Его, приняв покорно за отца,

Оплакали и преданно отпели.

В слезах народа лицемерья нет,

Дай Бог другим завидный этот жребий!

Ведь был для нас таким он в годы бед,

Каким, наверно, никогда и не был.

Я рос под властью имени вождя,

Его крутой единоличной славы,

И, по-ребячьи строчки выводя,

В стихе я гордо имя это ставил!

(«Мы многое не знали до конца...», 1963)

И далее уже в письме: «Но Сталин достоин лучших стихов. А это — проба на тему...» А сколь много шло в письмах революционных, политизированных и романсовых стихов! Того самого стихотворного шлака, от которого никак не мог избавиться большой русский поэт.

Он как бы вместе с Инной Ростовцевой добирался до главной темы. И в этом она ему помогла. Ум и понимание поэзии в ней были заложены с детства. Тут — она, молодая женщина, на самом деле отдала ему лучшие четыре года своей жизни. 1964 год не случайно оказался у поэта одним из самых удачных. И как четко он определяет величину поэтического замысла. «Не робей перед большим замыслом.

Зарево искусства — широкое и вещее. Входи в него и брось всю мелкоту. Ты видела, как Блок обращался с ней в своих рецензиях? Убийственно и чутко. Едва блеснет среди мертвечины свежая строфа — он радуется, а остальное сжигает протокольно-кратким словом...»

Поэт рассказывает своей любимой историю написания одного из лучших своих стихотворений «Летчику А. Сорокину». Поражает уже сама тема — в лагере пишет державное стихотворение о военном летчике:

Чертеж войны — он сквозь прицел приемлем.

И, к телу крылья острые прижав,

Ты с высоты бросаешься на землю

С косыми очертаньями держав.

Держав, что килем выпирают в море,

Что здесь в полыни, сбитой из пыли,

На опаленном среднерусском взгорье

Ракетоносцев форму обрели...

И страшен ты в карающем паденье,

В невольной отрешенности своей

От тишины, от рощи с влажной тенью,

От милой нам беспечности людей...

(1964)

Этот военный летчик, капитан, — страшно застенчивый и одновременно смелый человек. Таким мог бы быть и сам Алексей Прасолов. Еще один соловей Генштаба, волею случая оказавшийся в лагерях.

И в самом деле, он шел в своей поэзии самым высоким курсом. Полнейшее расхождение со всей так называемой лагерной лирикой, как приблатненной, так и с мученически-жертвенной. «Как мне скорей хочется лечь на курс, высокий, строгий, идущий сквозь век, сквозь душу...» — писал Алексей Прасолов. Он даже в лагере соответствовал ритму нашего XX века. Я согласен с его земляком Акаткиным, который пишет: «Прасолов — одно из последних напряжений русского поэтического Ренессанса XX века, романтический порыв к высокой духовности, к трагически-бетховенскому пафосу». Поэзия для него означала все. Он ценил форму, которой любили играть шестидесятники, но четко отделял себя от них, не видя в них серьезности и глубины, высшей жертвенности. Конечно, с ним судьба сыграла жестокую шутку: поэт высокого пафоса и эпического замаха проводит годы, а по сути и всю жизнь в мелкой ненужной суете. И, конечно, не Твардовский, с кем он единожды встречался и который дал жизнь большой подборке его стихотворений, помог ему выжить среди оледенелости, не он приучил его видеть весь мир опаленным взором высокой реальности. Здесь живое и жизненно важное влияние Инны Ростовцевой. А влюбленному поэту это удесятеряло творческие силы.

Твоя рука в усилье властном,

В нетерпеливости — моя

Сводили трудно и согласно

Его каленые края.

Глаза смотрели чуть сурово,

И детски верили они.

Тяжка огромная подкова...

Но ты храни ее, храни.

(«Когда со старою подковой...», 1963)

Подкова была — реальная, но, увы, Инна Ростовцева и Алексей Прасолов ее не сохранили. Хотя уже и жил поэт после тюрьмы у родителей Инны в Воронеже, ждал свою невесту из Москвы.

Мне эта трагическая история любви, внимательно прочитанная в книге «Я встретил ночь твою», немного напоминает романс «Но не любил он, нет, не любил он, / Нет, не любил он, ах! Не любил меня!», разве что романс этот вышел от лица мужчины. Наверное, таких тюремных романсов всегда немало было на Руси, но здесь речь идет о большом русском поэте, а у больших поэтов и тюремные романсы иные.

Будущей жизни с Инной не получилось, дружбы с «Новым миром» не получилось. Ничего из задуманного в письмах не вышло. Все, что обещалось бедному сердцу, вскоре было отдано другому, у Инны родился ребенок, но от другого поэта, этого ребеночка еще успел даже нарисовать несчастный Алексей Прасолов.

Остались прежние мелкие газетки в Воронежской области, грызня и ненависть в среде воронежских писателей. Еще года два, до середины 1966 года, в адрес Инны в Москву идут письма, но из них исчезает глубина былых замыслов. Так, какие-то привычные отчеты — для сохранения себя как поэта.

Почему ему не дали хотя бы комнату в Воронеже? Почему не пристроили на работу в издательство или воронежскую газету? Знали же ему цену. Что делали те воронежские ценители, которые сейчас обслюнявили все мемуары? Его, как зайца, гоняли по занюханным районным центрам, допуская лишь до районных газетенок, не подпуская к городу. Поэт спивался, болел. Не спасла и женитьба в 1970 году на Рае Андреевой и рождение сына. А тут еще и болезнь легких, недолеченная, после лагерей сказалась.

Алексей Прасолов предчувствовал: старости у него не будет. Остановится все на зрелости. «Моя никчемность на свете уже настолько осознана, что я явственно вижу: как я в последний раз вхожу к этим сволочам с этим вопросом — нужен ли я? Как выхожу от них... Все впереди лишено смысла... Сознание именно бессмысленности существования — больного или здорового — все равно... P.S. За себя перед Богом отчитаюсь...».

Это уже из последних писем 1972 года из больницы жене Раисе. Перед смертью, такой нелепой и ненужной.

И когда опрокинуло наземь,

Чтоб увидеть — закрыл я глаза,

И чужие отхлынули разом,

И сошли в немоту голоса.

Вслед за ними и ты уходила.

Наклонилась к лицу моему.

Обернулась — и свет погасила.

Обреченному свет ни к чему.

……………………………….

Шаг твой долгий, ночной, отдаленный

Мне как будто пространство открыл,

И тогда я взглянул — опаленно,

Но в неясном предчувствии крыл.

(«И когда опрокинуло наземь...», 1965)

Стихи после этого трагического поражения в любви вдруг стали уходить, как и замыслы, как и энергия таланта, как и победоносность взгляда.

Мы лжем, что не нужны друг другу,

Мы лжем, что кто-то ближе есть,

И так по проклятому кругу

Бредем с тобой — куда невесть.

Зачем так долго ты во мне?

Зачем на горьком повороте

Я с тем, что будет, наравне,

Но с тем, что было, не в расчете?

(«Последний исход», 1970)

Видимо, расчет у поэта не состоялся. Зато остались его золотые стихи, долгое время изгоняемые воронежцами из своих изданий.

Не кляни разлучающей ночи,

Но расслышь вековечное в ней:

Только так на земле нам короче,

Только так нам на свете видней.

(«Лабиринты света», 1966)

2004

* * *

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Алексей Крученых

Алексей Крученых «Старые щипцы заката…» старые щипцы заката ??заплаты рябые очи смотрят смотрят на восток нож хвастлив взоры кинул и на стол как на пол офицера опрокинул умер он № восемь удивленный камень сонный начал гла?зами вертеть и размахивать руками и как

Алексей Хомяков

Алексей Хомяков В альбом сестре Не грустью, нет, но нежной думой Твои наполнены глаза. И не печали след угрюмой, На них – жемчужная слеза. Когда с душою умиленной Ты к небу взор возводишь свой, Не за себя мольбы смиренной Ты тихо шепчешь звук святой; Но светлыми полна

Алексей Кольцов

Алексей Кольцов Кольцо Песня Я затеплю свечу Воску ярова, Распаяю кольцо Друга милова. Загорись, разгорись, Роковой огонь, Распаяй, растопи Чисто золото. Без него – для меня Ты не надобно; Без него на руке — Камень на сердце. Что взгляну – то вздохну, Затоскуюся, И

Алексей Жемчужников

Алексей Жемчужников Верста на старой дороге Под горой, дождем размытой, У оврага без моста Приютилась под ракитой Позабытая верста. Наклонившись набок низко, Тусклой цифрою глядит; Но далеко или близко — Никому не говорит. Без нужды старушка мерит Прежний путь,

Алексей Плещеев

Алексей Плещеев Notturno [12] Ночь тиха… Едва колышет Ветер темные листы. Грудь моя томленьем дышит, И тоской полны мечты… Звуки дивные несутся, Слышу я, в тиши ночной: То замрут, то вновь польются Гармонической волной. Вот вдали между кустами Свет в окне ее мелькнул… Как бы

Алексей Апухтин

Алексей Апухтин Грусть девушки Идиллия Жарко мне! Не спится… Месяц уж давно, Красный весь, глядится В низкое окно. Призатихло в поле, В избах полегли; Уж слышней на воле Запах конопли, Уж туманы скрыли Потемневший путь… Слезы ль, соловьи ли — Не дают заснуть… Жарко мне!

Алексей Кольцов

Алексей Кольцов Д. Мережковский Из статьи «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» <…> Песни Кольцова в нашей поэзии едва ли не самое полное, стройное, доныне еще мало оцененное выражение земледельческого быта русского крестьянина. Мы

Алексей Жемчужников

Алексей Жемчужников В. Соловьев Из энциклопедического словаря ЖЕМЧУЖНИКОВ (Алексей Михайлович) – лирический поэт, сатирик и юморист; родился в 1821 г., кончил курс в училище правоведения, служил в Сенате и участвовал в сенатских ревизиях Орловской и Калужской губерний и

Алексей Апухтин

Алексей Апухтин Ю. Айхенвальд Из книги «Силуэты русских писателей» Не только жил Апухтин уединенно, но какой-то грустный флер отречения лежит и на его страницах. Легкое облако меланхолии окутывает его стихи, и в нашей лирике, в нашей словесной музыке представляют они

7. Алексей Толстой

7. Алексей Толстой Здесь положен Алексей Толстой, Бывший граф, но человек простой, Доказавший эту простоту Тем, что брал сюжеты на

Алексей Ганин

Алексей Ганин * * * Спустился Ангел смуглолицый От семицветных, райских врат В долине мук к лесной больнице О чем-то тайном погадать. Вдали тоскующую просинь Окутал бархатом полы И разбросал по сучьям сосен Охапки предвечерней мглы. Пожаром золотым расправил Шесть крыл

Алексей Слаповский. Оно

Алексей Слаповский. Оно «Эксмо», Москва Мировая литература привечает мужчин с влагалищем под коленкой и прочих существ, достопримечательных в половом отношении, – но не русская литература; тем заметнее сюжет нового романа Слаповского («Они», «Мы», «Участок») – в обычной

«Царевич Алексей»

«Царевич Алексей» История ли нас интересует, изображение ли интереснейшей страницы нашей истории, занимает ли нас символическая психология противоположений «Христа и антихриста», отца и сына, духа и плоти, которой отношения царя Петра и царевича Алексея дают такой