ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ

* * *

Спой ты мне про войну,

Про солдатскую жену.

Я товарищей погибших

Как сумею помяну.

Тебя, Сергей, за Волгой схоронили,

Фанерную поставили звезду.

Мой старший брат погиб на Украине.

В сорок первом, сорок-горестном году.

Спой ты мне про войну

Да про тех, кто был в плену.

Я товарищей погибших

Как сумею помяну.

Всех без вести, всех без вести пропавших.

А сколько их пропало за войну!

Всех ребят, ребят, России не продавших,

Как сумею, как умею помяну.

Спой ты мне про войну,

Про солдатскую страну.

Много стран на белом свете —

Я ручаюсь за одну.

Она меня мальчишкою растила,

На трудный хлеб, на трудные хлеба,

Ты одна на всех, моя Россия,

И защита, и надежда, и судьба.

1970-е

Праздник глазами остриженного подростка

Геннадий Федорович Шпаликов, поэт, сценарист, родился 6 сентября 1937 года в городе Сегежа, в Карелии. Отец, Федор Григорьевич, был военным инженером и в тот период строил Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. В 1939 году, после завершения строительства, семья вернулась в Москву. Во время войны был в эвакуации под Фрунзе в Туркмении. В 1944 году в Польше погиб его отец. В 1945 году поступил учиться в московскую школу, но через год как сын погибшего офицера был направлен в Киевское суворовское училище. Окончил училище в 1955 году и сразу же был направлен учиться в Московское Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР. Через год на батальонных учениях повредил ногу и по состоянию здоровья был уволен из армии. В 1956 году поступил на сценарный факультет во ВГИК, который окончил в 1961-м.

Стихи начал писать еще в суворовском училище. В 1964 году выходит фильм по его сценарию «Я шагаю по Москве», ставший явлением в кинематографе шестидесятых годов. Геннадий Шпаликов приобретает громкую известность как сценарист. В 1965 году выходит еще один знаковый фильм по его сценарию «Застава Ильича» под измененным после хрущевского скандала19 названием «Мне двадцать лет». В том же году его друг Виктор Туров ставит «Я родом из детства». Фильмы по его сценариям снимают Г. Данелия. М. Хуциев, В. Туров. Ю. Файт («Трамвай в другие города», 1962), Л. Шепитько («Ты и я», 1972), С. Урусевский («Пой песню, поэт...», 1973) — ведущие кинорежиссеры Советского Союза. В 1966 году он снял первый и единственный фильм по собственному сценарию «Долгая счастливая жизнь», который получил премию на фестивале авторского кино в Бергамо (Италия). В начале семидесятых, с концом «оттепели», явно не вписался в атмосферу застоя и приспособленчества. 1 ноября 1974 года покончил с собой в Доме творчества в Переделкино, навечно оставшись молодым символом шестидесятников. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Геннадий Шпаликов всегда тянулся к празднику в жизни. К полету ввысь. Он лепил свои легенды из талого лада. Но лед таял, и оставался почти неуловимый намек на краткость его земного бытия.

Он сам стал скоротечной тающей легендой. Он опередил свое поколение детей 1937 года и нырнул в творчество в ту пору, когда в литературе еще не господствовали ни ирония, ни игра, ни двойственность семидесятых. Он остался в хрупком романтизме военного детства, которое его сформировало. Взрослым он становиться не пожелал, не захотел терять наивный, чистый взгляд на мир.

Геннадий Шпаликов мог бы стать после смерти легендарным героем целой эпохи, знаком шестидесятничества, как Сэлинджер в Америке, но остальные лидеры шестидесятников не простили ему верности своему времени и своим мечтам.

Он ушел из жизни 1 ноября 1974 года, когда понял, что такой как есть он никому не нужен, а меняться Шпаликов не хотел. Менялся Василий Аксенов, менялся Булат Окуджава, менялась его сверстница Белла Ахмадулина, а он, как талый лед своих романтических надежд, растаял вместе со своим временем, отказавшись от двойничества, амбивалентности и цинизма.

Как ни странно, сломались и предали свое время другие, повзрослевшие, заматеревшие творцы «оттепели», уютно расположившиеся и в застойной обстановке. Он, самый молодой из них, не захотел принадлежать к надвигающейся эпохе лицемерия и фальши. Как «Чайка по имени Джонатан» Ричарда Баха20, он и поныне летает в небе хрупкой мечты детей военного времени.

Его манифест «Я родом из детства» будут читать и смотреть романтики всех будущих поколений. «Это будет фильм о детстве поколения, — пишет он в сценарии "Я родом из детства", — к которому так или иначе принадлежат все эти люди, детство у них было разное, но в чем-то удивительно похожее. Может быть потому, что у всех в детстве была война, а это уже много. И еще, может быть, потому что у половины из них нет отцов — это тоже объединяет».

Не случайно и у Геннадия Шпаликова, и у Владимира Высоцкого самой любимой песней с детства была эта:

Вставай, страна огромная!

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Геннадий Шпаликов вводит эту песню и в свои сценарии, и в свой незавершенный роман.

Для меня загадка, почему Геннадия Шпаликова, ярчайшую легенду шестидесятых, так грубо затеряли и бросили его сотоварищи? Для сверстников, творчески созревших позже, для Распутина или Маканина он был чересчур наивен и романтичен. В целом поколение детей 1937 года все-таки принадлежит не «оттепели», они быстро переболели Хемингуэем и Аксеновым и уже входили в литературу мудрыми скептиками, созерцателями, наблюдателями и аналитиками что с левого, что с правого фланга. С Геннадием Шпаликовым их всех роднит только одно — они дети войны.

В рассказе «Давно это было» он пишет: «...Дети войны. Она, война эта, останется и пребудет до конца дней, и дети ваши, не видевшие ничего, все равно вашими глазами будут смотреть на мир этот, мир — праздничный, зеленый, глазами остриженного наголо подростка около разрытой общей могилы, куда опустили маму его, братьев его, одногодков его...»

Они рано ощутили смерть. Такие же схожие зарисовки — жизнь глазами детей войны — есть у Владимира Высоцкого, у Валентина Устинова, у Владимира Маканина. Однако Геннадий Шпаликов острее других чувствовал это дыхание смерти, эту тоску по отцам, и не только потому, что его отец Федор Григорьевич Шпаликов, инженер-майор, погиб в Польше в 1944 году. Конечно, эта утрата доминировала в его памяти, но еще и его окружение детское усугубляло в нем чувство сиротства. В 1947 году десятилетним пацаном он был отправлен в Киевское суворовское военное училище, куда принимали только детей погибших фронтовиков. И потому на его личные страдания накладывались рассказы всех его друзей. Кто-то из них прошел оккупацию, видел виселицы, присутствовал при расстрелах. Вот это постоянное чувство военного детства стало главным в творчестве Шпаликова. И как контраст с гибелью отцов и братьев — тяга к свету, к мечтам, к романтике.

А в это время зарождался новый стиль в стране, в обществе, в культуре. Начало творчества Шпаликова соединилось с концом сталинской эпохи, с атмосферой большей открытости и раскованности, с новым стилем шестидесятых годов.

Это был вдох. Новый вдох в искусстве, когда стали откровением для молодежи «Звездные мальчики» Василия Аксенова, первые песни Булата Окуджавы, фильмы «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве», поставленные по сценариям Геннадия Шпаликова и ставшие знаменитыми. Тогда же страна запела незатейливые шпаликовские песенки «Пароход белый-беленький» и «Я шагаю по Москве». Пусть песенки были всклоченные, неказистые, какие-то самодельные, но они дышали живой жизнью, они были первичными, почти природными, трогательными, сентиментальными. Конечно, в жизни не было того рая, который ощущался в песнях и сценариях, но подлинна и повсеместна в послевоенной стране была мечта о простоватом, человечном рае. И в самом деле:

Бывает все на свете хорошо,

В чем дело, сразу не поймешь, —

А просто летний дождь прошел,

Нормальный летний дождь.

(«Бывает все на свете хорошо...», 1964)

Эти стихи и песни были написаны совсем молодым Геннадием Шпаликовым для таких же молодых, влюбленных, радостных, возвышенных и истово верящих еще в идеалы парней и девчат. Все находили в них самих себя. Они стали знаком времени, его надежд и пристрастий. Шпаликов упрямо ищет в жизни любовь, красоту и надежду и в те шестидесятые годы находит легко то, что искал. Великая наивность, жертвенность связываются с чувством прекрасного, с новизной мира.

Это был последний порыв в будущее всей советской цивилизации, поддержанный и в науке, и в искусстве, когда в душах еще царила музыка.

Не верю ни в Бога, ни в черта,

Ни в благо, ни в сатану,

А верю я безотчетно

В нелепую эту страну.

Она чем нелепей, тем ближе,

Она — то ли совесть, то ль бред,

Но вижу, я вижу, я вижу

Как будто бы автопортрет.

(«Утро»)

Сегодня можно удивляться наивности всего народа, но тогда искренне верили в скорый коммунизм, в грядущие победы, в прекрасность человека. Дружба, любовь, красота, отнюдь не казенные призывы, добровольцы, целина, стройки...

На Песчаной — все песчанно,

Лето, рвы, газопровод,

Белла с белыми плечами,

Пятьдесят девятый год.

Белле челочка идет.

Вижу четко и нечетко —

Дотянись — рукой подать:

Лето, рвы и этой челки

Красно-рыжей благодать.

(«То ли страсти поутихли...»)

Удивительное и скоротечное время всеобщих надежд. Подобной наивностью, восторженностью и крикливостью переболело и его поколение. Но, не успев взойти на эстраду, переболело втихую, в черновиках, в первых публикациях в заводских многотиражках.

В залах и на стадионах шумели иные витии. Аксенов, Евтушенко, Любимов... И не за тот искренний шум я их нынче осуждаю, а за откровенное предательство той мечты, за уход в цинизм и блефование, за придворное диссидентство.

Не знаю, повезло Геннадию Шпаликову или наоборот, но самый пик его творчества, минуя черновики, пришелся на взлет шестидесятничества, Шпаликов пристал к поколению писателей старше себя. Если почти все поколение детей 1937 года — это уже скорее выдох советской цивилизации, то Геннадий Шпаликов — один из немногих в нем, кто вошел в число художников, повторивших вдох последней надежды.

Так, смолоду, он примкнул к иному братству, позже цинично бросившему его вместе со всем его творчеством.

Сегодня Василий Аксенов вспоминает: «Это были времена такого романтического подъема. Мы считали себя авангардом. А авангард, кстати, — всегда массовое явление. Ты не один. Ты в группе. Авангардом были не только Гладилин, я, Белла... — но и, например, Юра Казаков. Несмотря на то, что он был ближе к деревенщикам, традиционалистам... С этим авангардным движением долго не могли ничего поделать. Придушили авангардистов — так разгорается бардовская поэзия... Придушили джаз — в кино новая волна пошла... Сейчас... такого массового движения не видать... Нет такого ощущения братства по оружию... Для меня это сейчас детский сад».

И все же после смерти Геннадия Шпаликова в 1974 году былое «братство по оружию», посчитавшее свое наивное прошлое детским садом, напрочь забыло о своем младшем брате. Почти 25 лет его не числили в главных творческих обоймах прежние товарищи, изредка, как бы по касательной, называя его фамилию. Он оказался чище их со своим самодельным «детским садом», со своими речными баржами, самолетиками и беленькими пароходами. К счастью, в самое последнее время вышли подряд три книги стихов и прозы в Москве и Екатеринбурге («Пароход белый-беленький», М., 1998; «Я жил как жил», М., 1998; «Стихи, песни, сценарии», Екатеринбург, 1999), и я уверен, что нынешняя молодежь вполне может в нем найти неожиданно для себя, да и для былых его «братьев по оружию», нового кумира. Сегодня молодым необходим новый романтический взлет. Для нового вдоха нужны певцы вдоха, не изменившие ему. Какое простое, какое удивительное чувство имперскости:

А я иду, шагаю по Москве,

И я пройти еще смогу

Соленый Тихий океан,

И тундру, и тайгу.

(«Бывает все на свете хорошо...»)

Или какая природная, естественная патриотичность в малоизвестном куплете известной песни, который не прозвучал в кинофильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве»:

Москва, Москва, люблю тебя как сын,

Как русский пламенно и нежно,

Люблю поток твоих машин

И летний воздух свежий.

(Там же)

Пусть чуть коряво, пусть излишне простовато, но возникает очарование таким человеком, распевающим такие песни в такой стране.

Могут исчезнуть со временем не верящие давно ни во что, ненужные никому своим цинизмом былые профессионалы, запачкавшие грязью измен и равнодушием свои юные порывы, но вряд ли исчезнет чистый знак радости человека, верящего в окружающий мир.

Нынешний Аксенов жалуется, что не вписывается в русскую литературу. «Я для них чужой — и они правы. Даже в среде друзей литературных я чувствую, что они уже не до конца меня считают своим». Есть отчего впасть в уныние. Они — переползавшие из эпохи в эпоху шестидесятники — люди без мифов. А Геннадий Шпаликов — сплошной миф.

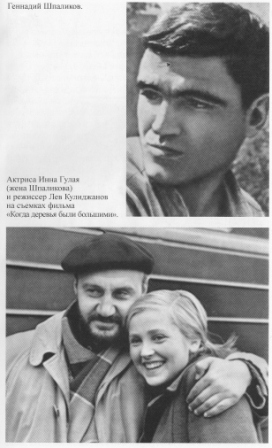

Миф в жизни. Соавтор популярнейших фильмов, шумная женитьба на актрисе Инне Гулая, трагический финал. Художник, не приняв чужого времени, накладывает на себя руки на чердаке Дома творчества.

Миф в творчестве. Десятилетиями гуляли по стране тетрадки с его стихами, а гитаристы наигрывали в дружеских компаниях его песенки.

Ах, утону я в Западной Двине

Или погибну как-нибудь иначе,

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут.

(«Ах, утону я в Западной Двине...»)

Это — уже предсмертный Шпаликов, о котором драматург Александр Володин писал: «У каждого есть свое страдание. Геннадий Шпаликов, писатель светлого молодого дара, в течение двух-трех лет постарел непонятно, страшно. Встретились в коридоре киностудии. Он кричал — кричал! — "Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!.." Он спивался. И вскоре повесился».

Миф идеологический. Чтобы понять лучшее, на что нацеливались его современники в шестидесятых, стоит всего лишь прочитать его лучшие сценарии — «Я родом из детства» или «Девочка Надя, чего тебе надо?». Ныне многие его былые соратники изображают из себя жертв советской власти. И никто им не верит. А Геннадий Шпаликов и сегодня остается для читателей и зрителей символом романтизма и веры.

«Ребята, вот вы все, я, мы, — сказала Надя. — Есть какая-то идея, ради чего стоит жить?.. Потеряли мы что-то все!.. В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть... А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свете людей! И хуже вас тоже нет... Советские мы все, таких больше на земле нет...»

Этот так и не поставленный сценарий с главной героиней Надей, явно близкий и дорогой сердцу Шпаликова, — вариант «Оптимистической трагедии» шестидесятых годов. Есть в нем нечто корчагинское, молодогвардейское. И такие порывы незамутненной веры есть в каждом из его сценариев, вплоть до вызвавшего большой скандал фильма «Застава Ильича», переименованного позже в «Мне двадцать лет»[8].

Увы, набирающей силу циничной партноменклатуре не нужны были новые Павки Корчагины, романтические герои. Весь порыв эпохи они спустили на тормозах, идеалистов высмеяли.

Поверить во что-то другое, земное, у Шпаликова не хватило сил. Кончился оптимизм, кончился и писатель. Началась богемная жизнь, запои, милиция и жуткий есенинский итог. Только я не стал бы объяснять, как иные из либеральствующих критиков, его самоубийство творческим бессилием, а бессилие — цензурой и притеснением властей. Надоели эти дешевые спекулятивные агитки. Кто боролся с советской властью, тот боролся. Но Геннадий Шпаликов не был ни Александром Солженицыным, ни Леонидом Бородиным, ни Владимиром Максимовым. И его гибель скорее похожа на гибель большевиков-идеалистов от разочарования в начале НЭПа, вспомним хотя бы знаменитых героев Алексея Толстого. Кончилась их вера, их героический порыв, видеть же бюрократическое загнивание они не пожелали и ушли в небытие.

Геннадий Шпаликов рождался как писатель в радостном крике, и крик был его опорой, его поэтическим стилем, закончил он тоже криком — безнадежности и тупика.

Он воспринимал поэзию как сильнодействующее снадобье, так же он воспринимал и кино. От читателя и зрителя он ждал такого же восприятия. Ему не нужен так называемый элитный, культурный читатель, не впадающий в зависимость от вымысла.

Что за жизнь с пиротехником,

Фейерверк, а не жизнь,

Это адская техника,

Подрывной реализм.

(«Что за жизнь с пиротехником...»)

Он и был подрывным реалистом, озаряющим небосклон на народном гулянии. Не случайно долгие годы его кумиром был Владимир Маяковский, ему он подражал в стихах и поступках в свои суворовские годы. Его повторил он и в последнем жизненном действии. Он с серебряной легкостью воплотился в кратком поэтическом миге — и остался в нем навсегда как воздушный памятник эпохе. Геннадий Шпаликов изначально мечтал, как и всякий романтик, утвердить себя навеки, преодолеть краткость бытия, но уцелели после него некие фигурки из бумаги, как вырезанная сестрой на новогоднюю елку 1943 года бумажная рыба. Но ведь иные бумажные фигурки долговечнее памятников из мрамора и бронзы.

Весь праздник жизни он увидел глазами подростка. Геннадий Шпаликов продемонстрировал своему читателю и зрителю типично русский образец жизни в творчестве. Тип Аполлона Григорьева.

Шпаликов — еще один мой северный земляк из поколения детей 1937 года. На его родине в Сегеже я бывал не раз, бывал и на целлюлозно-бумажном комбинате, который строил его отец, военный инженер. Жизнь так устроена, что в одном обществе, в одной эпохе трудно отделить «чистых» от «нечистых». И руководил военный инженер Федор Шпаликов сотнями зэков, занятых на этом важном для страны строительстве. А среди зэков были отцы других детей 1937 года. Вот так и соединялись кровь и созидание, строительство и любовь, долг и жертвенность.

У одних отцы гибли в лагерях, у других — на войне. Военное детство объединило всех.

Живыми вернуться просили.

Живыми вернутся не все.

Вагоны идут по России,

По травам ее, по росе.

И брат расставался с сестрою,

Покинув детей и жену,

Я юностью связан с войною

И я ненавижу войну.

(Песня из фильма «Пока фронт в обороне»)

Пацифизм наших хиппи шестидесятых годов как-то легко уживался с воспеванием героизма, с культом Фиделя Кастро и Че Гевары, с преклонением перед комиссарами двадцатых годов. Страна, уставшая от войны и суровости, искренне верила в устоявшийся мир и свое будущее счастье. Посмотрите фильмы шестидесятых, вслушайтесь в песни того времени — они все наполнены радостью и любовью.

Не случайно тогда же первым писателем для всей молодежи стал Александр Грин, а не Булгаков, Платонов или Набоков, те пришли позже. И из западной литературы Хемингуэй и Ремарк отодвинули временно в своей популярности Фолкнера и Бёлля. Первых хрупкий миг открытости выдвигал романтических героев. Веселые, чудные люди, живущие коротко, но ярко. Сливающиеся с природой, с дождем, солнцем, рекой, они путешествуют во времени не по законам постмодернизма, а в легких воздушных снах и видениях. Так, в сценарии «Все наши дни рождения» главный герой Митя легко попадает из шестидесятых годов в военное время, где помогает отважной летчице Наташе, покорившей его когда-то в военном детстве. Там, в реальном детстве, она погибает, здесь, в своих видениях, Митя старается ее спасти.

Так же встречаются погибший в войну отец и сын в сценарии «Застава Ильича», в знаменитой сцене, разгневавшей Хрущева, где погибший двадцатилетний отец не знает, что посоветовать такому же двадцатилетнему сыну. На его вопрос: «Как жить?» он отвечает: «Решай сам»... Не тут-то было. Что-то решать самому этому поколению не давали аж до самой перестройки, когда, увы, все прогнило в бюрократических структурах, а поколение детей, не допущенное до реального управления жизнью, потеряло и веру в себя, и надежды на будущее.

Герои Шпаликова еще полны были веры в свои силы, честные, живые, сентиментальные — где они теперь? Где тот восторженный Никита Михалков, распевающий песенки по утренней Москве? Где Василий Аксенов, автор «Коллег» и «Звездного билета»? В фильме по его же «Коллегам» звучит знаменитая песенка Шпаликова:

Пароход белый-беленький,

Дым над красной трубой.

Мы по палубе бегали —

Целовались с тобой.

(«Палуба», 1962)

И какие незамысловатые, трогательные проблемы у молодых:

Ах ты, палуба, палуба,

Ты меня раскачай,

Ты печаль мою, палуба,

Расколи о причал.

(Там же)

Сейчас вряд ли возможно даже представить ту простодушную, беспечальную атмосферу, такие герои — уже мечта для новых поколений третьего тысячелетия. Песни и фильмы Геннадия Шпаликова и есть мечта о русском рае, о том, как могло бы быть. Он сам похож на Иванушку-дурачка из сказки: «Солнцем обрызган целый мир, / Празднично блещет улица...» Так бы и жить, с крыльями за спиной.

Бывают крылья у художников,

Портных и железнодорожников,

Но лишь художники открыли,

Как прорастают эти крылья...

(«Бывают крылья у художников...»)

Солнечный, крыластый, умеющий летать веселый поэт. Казалось, он обречен на «Долгую счастливую жизнь», как назвал он свой сценарий. Да и его герои в фильмах «Причал», «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича» находят друг друга, женятся, догоняют свои баржи и свои поезда. Даже гибель его любимого комиссара Нади из сценария «Девочка Надя, чего тебе надо?» являет собой общую Победу над свалкой и грязью жизни. И в финале девочка Надя, а может, ее душа, летит где-то высоко в небе, рядом летят ее друзья.

И комиссары в пыльных шлемах

Склонятся молча надо мной.

Не случайно именно этими словами из песни Окуджавы «Сентиментальный марш» заканчивается сценарий.

Да и манифестный сценарий Шпаликова «Я родом из детства» тоже направлен на Победу, на жизнь. Кончается военное детство героев, и друзья Женька и Игорь отправляются в счастливую жизнь, которой может угрожать разве что нечто совсем постороннее, вроде американских империалистов, сбрасывающих бомбу на Хиросиму и упрямо мечтающих «смести все города, уничтожить все, для чего люди жили, любили, работали, вынесли такую большую войну». И это надо понимать в своей простой, напряженной и радостной жизни. Надо делать все, чтобы сохранить и жизнь друзей, и родной город, и родину.

Друзья прощаются перед дорогой. «И Женьку, и Игоря, который сегодня уезжал, внезапно охватило такое чувство родины, что никогда не знаешь точно, как об этом говорить, какими словами, чтобы слова были не ниже, а равноценны этому чувству. Ни Женька, ни Игорь не сказали этих слов, они просто не умели говорить вслух об этом и шли молча. И еще было одно, о чем они тоже не могли сказать друг другу, стеснялись, что ли, — о том, что каждый из них много значит в жизни другого, о том, что они друзья...»

Разве не бывает такой наполненной светлой жизни? Разве нет в мире добра и заботы? Разве зло царит везде и всегда?

А мы ни в чем не виноваты,

Мы постучались ночью к вам,

Как те бездомные солдаты,

Что ищут крова по ночам.

(«Садовое кольцо»)

Сценарии Шпаликова полны, казалось бы, мимолетных зарисовок, быстротечных деталей жизни, пейзажных этюдов. Но и из этих обыденных примет жизни он выбирает не угрюмые, не злые, не ожесточающие. Он сам, как легкий летний дождик, как ветерок, не ломающий деревья, а озорно раздувающий юбки у смеющихся девушек, смахивающий шляпу с солидного чиновника, подгоняющий кораблик из бумаги, пущенный малышом в дальнее плавание по луже. Пройдет дождик, стихнет ветерок — кто о них вспомнит? Но, может быть, такие мгновения и делают иногда человека счастливым и возвращают веру в жизнь? Потому и надо беречь таких легкотечных, солнечных художников. Как берегут свое счастье, свои моменты радостного бытия.

Шпаликов был в России шестидесятых годов верным рыцарем поэтического кино. Когда-то он писал в заметке, посвященной памяти такого же, как он, воздушного, волшебного и также умершего молодым французского кинорежиссера Жана Виго21, своего учителя и в кино, и в жизни: «Я плакал — уже потом на этой великой картине ("Атланта" — главный фильм Жана Виго. — В. Б.) — да и, собственно, не от картины — оттого, что Вы, Виго, померли таким молодым — и таких картин больше никто не делал... страшно, что мы ровесники сейчас, — да — и нам бы дружить — но что я мог сделать? — я только мог снять длинно и безумно длинно — идущую по воде баржу, воду, девочку с гармошкой — ...это было объяснение в любви к Вам, Виго, — где Вы сейчас, Виго? — ...такая тоска».

Сегодня так могут сказать о самом Геннадии Шпаликове его молодые читатели и зрители. В самом деле, после киноработ Шпаликова, после «Летят журавли», после «Сорок первого» — таких фильмов уже лет тридцать никто не делал.

Собственно, в последние годы его жизни он уже не был востребован: поэтическое кино, романтические стихи — кончились, ушли вместе с эпохой Александра Грина и Ан- туана де Сент-Экзюпери. Он сам присутствовал на своем отпевании:

Отпоют нас деревья, кусты,

Люди, те, что во сне не заметим,

Отпоют окружные мосты,

Или Киевский, или ветер.

Да и степь отпоет, отпоет,

И товарищи, кто поумнее,

А еще на реке пароход,

Если голос, конечно, имеет.

Я затем мешковину надел,

Чтобы после, на расстоянье,

Тихо всплыть по вечерней воде

И услышать свое отпеванье.

(«Отпоют нас деревья, кусты...»)

Такие, как Геннадий Шпаликов, не подлежат переделке. Певцы одной пронзительной ноты, они уходят вместе со своими героями, со своей эпохой. Одни — уходят в монастыри или затворничество, другие — в смерть.

В Америке такой же певец нечаянной радости жизни Сэлинджер тоже не стал меняться, он исчез из литературы и живет своей жизнью, уединившись на долгие десятилетия в американском захолустье. Самолет Экзюпери улетел в никуда и, может быть, и сейчас летает в каком-то неведомом нам мире. Свой последний в жизни миф Геннадий Шпаликов сотворил своей загадочной смертью.

Конечно, сегодня сытые советско-буржуазные писатели, при всех режимах пристроенные и обустроенные, «измученные» дачами в Переделкино, домами творчества в Ялте и Коктебеле, собраниями сочинений и квартирами в элитных домах, изображая из себя жертв «кровавого режима», ссылаются на загубленные судьбы Геннадия Шпаликова или Владимира Высоцкого, уравнивая свою мнимую трагичность с их финалами. Вспоминая мелкие придирки цензуры, они эти уколы раздувают до расстрельной величины. Один «классик» плачется, что не опубликовали его переводы сталинских стихов, выполненные по указке Берии, но не разрешенные самим вождем, другой вспоминает, как долго ему не давали Ленинскую премию...

Так, совсем недавно маститый растиражированный драматург весьма средних способностей Леонид Зорин, герой советского репертуара, лауреат государственных премий, орденоносец, вспоминает свои «муки»: «Все можно пережить — нищету, голод, только не цензуру. Она вас калечит, она вас делает нечеловеком, недочеловеком. Сколько погубленных судеб!.. Помню самоубийство Шпаликова...» Хотя сам преспокойно переживал эту цензуру, не бунтовал, принимал награды, значит, и был недочеловеком, а прикрывается «загубленным Шпаликовым».

Сам Геннадий Шпаликов не считал себя жертвой режима, а от таких благополучненьких держался подальше. Однажды он устроил скандал в Доме кино на премьере фильма «Крах» — о провале белого движения, в частности Бориса Савинкова22. На виду у всего президиума, состоявшего из лидеров советского кино и генералов КГБ, он взялся защищать Савинкова, без которого, мол, не было бы ни кинофильма «Крах», ни всей съемочной группы. Разумеется, не был Геннадий Шпаликов ни монархистом, ни поклонником Савинкова, и, конечно, был он выпивши. Более всего его возмутило то, что всей этой презентацией чекистского «Краха» руководил Андрон Кончаловский, скоро благополучно уехавший в США.

Будь красным, будь белым, но тогда уж будь им... «Что-то меня возмутило во всей этой процедуре премьеры — то ли что Андрон представлял эту картину, — уж совсем не его это дело, представлять картины такого рода, хотя — почему бы и не представлять...»

Чекисты забрали Шпаликова, затем «с богом отпустили, но скандал вышел большой». Вот бы разыграть ему эту героическую карту перед диссидентствующей интеллигенцией, а он пишет в Киев своему другу Виктору Некрасову про свой поступок: «В общем, типично ноздревская история... Все тот же юношеский бред... Так что, если тебе кто-нибудь расскажет эту историю в каком-либо трагическом или геройском виде, ты не верь...»

Маленький эпизод, но сразу видны два характера из поколения детей 1937 года. Обывательский, сытый цинизм Андрея Кончаловского, которому все равно, что воспевать — чекистов или же гангстеров, как в своем более позднем голливудском фильме «Поезд-беглец». И наивно-романтический протест Геннадия Шпаликова — против такого цинизма. Он бы и над словами Леонида Зорина так же посмеялся. Впрочем, о причинах своего тупика в семидесятые годы он писал сам: «Все со мной кончено... я и не собирался этого отрицать. На самом деле кончился — не прорыв, не перерыв, и не жизнь иная, — проза ничего не переменила, а, напротив, все поставила на место... год — для меня — был уже концом прежних завоеваний, и вообще я бы мог прекрасно жить на прежних достижениях, — новая советская волна, и это на самом деле так. Но это все дешевка. Дальше начался прорыв не к этому... Я напишу — совесть. Все равно — слово. Наверно — и наверняка — ведь и половины не вышло, — вовсе не благодаря СССР, а несовершенству собственному. Ничего запрещенного нет, есть собственное отношение — как и что. Я всегда это знал, и может быть, эти годы будут хорошие, но не в кино... Отчего так все переменилось...»

Счастливая жизнь очень рано закончилась. Его любимая баржа, сопутствующая почти всем его сценариям, не доплыла до неведомого причала и перевернулась, а потом и вовсе затонула. А какой разбег был! Какой полет ввысь! Даже баржа из пасмурного ноябрьского дня стремительно всплывала в ослепительный летний день. «Теперь она уже плывет прямо по полевым цветам, по высокой свежей траве... по всей летней пестроте и прелести зеленого луга... взлетают птицы; проносятся на лошадях без седла босоногие мальчишки... Реальным выражением счастья плывет она среди блеска летнего дня... Могу только добавить, что и я бы хотел плыть на этой барже».

Он думал, что все впереди, что все самое лучшее еще только предстоит где-то там, в других местах и городах, где он еще не бывал, но обязательно побывает... и с ним случится то самое важное и главное, что должно случиться в жизни каждого человека.

Его творчество и было ожиданием важного и главного. Наверное, и счастье — это когда ты еще ожидаешь впереди что-то главное и важное. А если уже ничего не ждешь?

Он готов был работать и работал, но время его ушло. «Не думаю, что дело в каких-то особых запрещениях — это пусть себя другие утешают — просто я чувствую, что должен наступить какой-то качественный, общий скачок». Он и наступил, но не в ту сторону — еще дальше от его летней баржи в травах и цветах. «И все-таки ощущение, что жизнь не вышла, меня не покидает. Не мое это дело, — а какое мое? — писать? — так я всю жизнь пишу... Все-таки есть предел работоспособности в условиях полной неработоспособности, т. е. все шло к тому, чтоб я ничего не делал, а я работал и работаю. Но честно говоря, так дальше долго не получится».

В начале семидесятых у Геннадия Шпаликова все более нарастает чувство изношенности. «Куда девается одежда современников? Она изнашивается, и все новое, красивое превращается в хлам или в вещи покойников, вечные вещи покойников. А куда пропадают молодые люди в коротких пальто, в ярких ботинках и в зеленых шляпах? Это ведь тоже поколение, которое производит, как и белые рубашки, впечатление вечности. Но все это — слава конферансье или клоуна. Было много конферансье, и сейчас они новые».

Метко сказано. Его соратники по шестидесятым годам сменили свои клоунские наряды, появились и новые клоуны, новые звезды, которые, как рубашки, производят впечатление вечности. А у него оставалось только счастье прошлого.

Жить обреченным явно на смех,

А между тем спокойно, насмерть,

Блевотиной освободя,

Жить для себя.

Качайся в смехе, покачайся,

Но ты особо не печалься,

Сегодня — точно не помру.

И мартовская талость

Бросается и рвет.

Мне докружить осталось

Последний поворот.

(«Даше»)

Совсем другие слова, совсем другие стихи. Может быть, формально даже сильнее, профессиональнее, но ушло самозабвение и исчезла целомудренность, наивность остриженного подростка, не стало лирической дерзости. Сумел бы обрести поэт приземленную зрелость, развить присущие ему блестящие версификационные возможности, умело передразнивая своих поэтических кумиров? Смолоду Геннадий Шпаликов был подчеркнуто литературен, щедро используя литературные реминисценции, скрыто цитируя и Тютчева, и Лермонтова, и Пушкина, и Маяковского. Но это была щедрость первооткрывателя, который в открываемый им для читателя мир включал и природу, и эмоции, и любимых авторов. Все как бы впервые. Цитата из Пушкина звучала как бы впервые — без иронии и игры, без интеллектуального постмодернизма. Какой тут конец истории, тут самое ее начало!

Может, главным и будет ныне для читателей Шпаликова, утомленных XX веком, чувство открытия новизны мира. То, чего уже не было в поздних, увядающих, но мастерских стихах:

Спаси меня, Катя Васильева, —

О жалкие эти слова.

А ты молодая, красивая,

Пускай мне конец, ты права.

Не плачу, не то разучаюсь,

Не то разучили меня,

Но вот под конец получалось

Одна у меня ты родня...

(«Спаси меня, Катя Васильева...»)

Думаю, Геннадия Шпаликова погубила его же цельность, его привитое в суворовском училище, в военной семье рыцарство. Постепенно, вместе с тающей эпохой он становился рыцарем печального образа. «Конечно, я родился писателем — по призванию, по влечению, но, как это часто бывает, много не успел... Слава Богу, что у меня хватает ума это понимать — про себя хотя бы. Но каждый успевает отпущенное. Вот это — уж точно. У меня не было многого, что составляет гения или просто личность, которая как-то устраивает (в конце концов) современников или потомков... То, как все у меня в конце концов сложилось, глубоко меня не устраивает, и очень давно уже... Чего еще ждать?.. Так мне кажется сегодня 22 июля 1971 года...»

Он разминулся с новой эпохой. Но где были все его друзья? Где были Васи, Беллы и Андроны? Я не говорю, что они должны были вытащить его из петли, петля — финал этой разминки с застоем. Но когда в душе его рухнула концепция глобального счастья и близкого торжества коммунизма, друзья могли бы ему внушить иные, более земные ценности, ради которых стоит жить. Хочется так думать.

Вольным — вольная воля,

Ни о чем не грущу,

Вздохом в чистое поле

Я себя отпущу.

Но откуда на сердце

Вдруг такая тоска?

Жизнь уходит сквозь пальцы

Желтой горстью песка.

(«Остается во фляге...»)

Геннадий Шпаликов пробует дорожить просто верой в человека, «счастьем того, что есть на каждый день». Но как уберечь себя от пустоты? Плюнуть на интеллигенцию, уйти в простую жизнь? Он раздумывает: «Физическим рабочим стать, чтобы от мелкосоветской интеллигенции избавиться». И в перерывах между раздумьями этими пьет по-черному с соседями-алкоголиками, с путевыми рабочими. Но стать рабочим и пить с рабочим — это же разные вещи.

Вот в таком сумеречном состоянии, наверное, и стали приходить мысли о скорейшем конце. Из тупика он выбрал свой выход. Тем более что какое-то самоистребительное предрасположение, какая-то игра в самоубийство сопутствовали ему всю жизнь, даже в самые солнечные годы. Войной ли это было заложено, гибелью отца — постоянные мысли о смерти.

Поначалу, еще суворовцем, — протест, отрицание возможности добровольного ухода из жизни, осуждение, к примеру, нашумевшего самоубийства Александра Фадеева. С юношеской бравадой, в ритмах Маяковского он пишет в 1954 году:

Я эту люблю жизнь,

Дни люблю пить,

Буду сухарь грызть

И все равно —

любить

Даже без рук

и ног,

И с пустотой

впереди

Я б добровольцем не смог

В небытие уйти.

(«Жизнь», 1954)

Запись в дневнике в 1956 году: «Вчера покончил с собой Фадеев... Очень неприятно и смутно на душе. Фадеев — алкоголик... Жалости нет, алкоголиков не жалеют. Какими же руками он писал, как мог говорить о светлом, чистом и высоком — пьяница по существу...»

Как тут не вспомнить, зная дальнейшую судьбу Шпаликова, библейское: «Не судите, да не судимы будете...» Ведь это же он — Геннадий Шпаликов — во всех своих лучших творениях «светлый, чистый и высокий...» И он же «пьяница по существу», которого после смерти как алкоголика и не пожалеют.

Правда, в те же годы возникали и иные мысли: «Проще простого взять и... покончить разом со всем» перед страхом за будущую жизнь.

Заигрывание со смертью продолжилось, когда он учился на сценарном факультете ВГИКа. Одна из первых сценарных работ так и называлась «Человек умер», и обыгрывалось в ней траурное объявление:

«Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни Шпаликов Геннадий. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам.Доступ в 6 час., вынос тела — в 7. После выноса будет просмотр нового художественного фильма».

И далее по сценарию студенты обсуждают причины самоубийства и самого героя...

Веселый кладбищенский юмор, розыгрыш, но, увы, подтвержденный жизнью. Нельзя поэту предрекать свою смерть. Но что тянуло его в эту рисковую игру, в русскую рулетку, по русской же литературной традиции?

Есть у раздражения

Самовыражение.

Дверью — хлоп

И пулю — в лоб.

Ах, как всем досадил!

Он лежит — уже ничей

В ожидании речей.

(«Есть у раздражения...»)

В сценарии «Девочка Надя...» один из героев, тоже алкоголик, ища выход в другую реальность выбрасывается с балкона... После легкой жизни захотелось легкой смерти. Какое детское, подростковое отношение к смерти — праздник кончился, значит, все, сигай из окна.

Страна не пожалеет обо мне,

Но обо мне товарищи заплачут.

(«Ах, утону я в Западной Двине...»)

И в прозе, и в стихах, и в сценариях почти ежегодно как некая навязчивая идея — мысль об уходе из жизни:

Хоронят писателей мертвых,

Живые идут в коридор.

Служителей бойкие метлы

Сметают иголки и сор.

Ровесники друга выносят,

Суровость на лицах храня.

А это — выносят, выносят —

Ребята выносят меня.

(«Хоронят писателей мертвых...»)

Пока была вера в человека, вера в счастье, энергия жизни в нем побеждала энергию смерти. Когда осталась пустота, победило подспудное желание уйти в иную реальность, отказаться от жизни, если в ней потеряно счастье. Даже любимая дочка не удержала. И уже не как розыгрыш, а всерьез звучат последние стихи:

Не прикидываясь, а прикидывая,

Не прикидывая ничего,

Покидаю вас и покидываю,

Дорогие мои, всего!

Все прощание — в одиночку,

Напоследок — не верещать.

Завещаю вам только дочку —

Больше нечего завещать.

(«Не прикидываясь, а прикидывая...»)

Он отгулял свой праздник бытия, нарядный, радостный, полный очарования и надежд, а то, что было после праздника — грязная посуда на залитых вином столах, заплеванный пол, злые в похмелье собеседники, — его уже не привлекало. Он решил уйти после праздника, как обиженный подросток, каким он и оставался до последних дней.

Так всю жизнь он и прожил с ощущением скорого взлета. Моя жена, Лариса Соловьева, в те годы юная актриса «Современника», дружившая с Инной Гулая, женой Шпаликова, вспоминает, как по вечерам, освободившись от работы, они любили ездить в Шереметьево большой компанией, где до утра пили кофе в ночном кафе и смотрели, как взлетают самолеты.

Самолеты, как мороженые рыбы...

Шереметьево ночное, ты прости —

От полета до полета перерывы

Начинают удлиняться и расти.

Улетаю я все реже, и все реже,

Шереметьево, могу я передать

К самолетам удивление и нежность,

Удивление возможностью летать.

(«Самолеты, как мороженые рыбы...»)

Еще продолжают жить в душах многих людей созданные Геннадием Шпаликовым кинообразы, а сам он начинает выбывать из игры. С молодостью и любовью уходит желание жить. Он отказывается от новых крупных кинозамыслов, пишет какую-то сумасшедшую авангардную прозу, где все вперемежку, где живут литературные герои русской классики, где живут сами классики в каком-то потустороннем мире: Ахматова рядом с Пушкиным, Цветаева и Терешкова, Амадей Моцарт и Сергей Михалков.

В этом незавершенном романе интереснее всего мысли автора, его итоговые переживания, его полет над миром. Он все более отстраняется от живой жизни, говорит о себе в третьем лице, как о каком-то бывшем человеке. Он и стал «бывшим», как дворяне в России после 1917 года. И все его последние стихи звучат как послесловие к прошлому, ко времени взлетов и причалов, пароходов и летящих барж. Он отказывается от мира вещей, освещенных солнцем и обдуваемых ласковым ветерком. Наваливается тяжесть смертных видений.

Стихи, — какие там стихи?

Обыденность, я захлебнулся.

Как вечера мои тихи,

Я в дом родной издалека вернулся.

Мой дом родной — и не родной,

Родные, вы не обижайтесь

И не расспрашивать старайтесь,

Не вы, не вы тому виной.

(«Стихи, — какие там стихи?..»)

И уже не будет у него ни лодки на все лето, ни плаванья на закате. Дитя войны, рожденный в сентябре 1937 года, бравый суворовец, курсант военного училища, он возвращается к своему погибшему в Польше в 1944 году отцу.

Может, лучше было бы, если бы он оставался военным? Он же родом из потомственной военной семьи. Его дядя, который заменил погибшего отца, — знаменитый генерал С. Переверткин, бравший Берлин (позже погибший в авиакатастрофе). Но так распорядилась судьба. Будучи курсантом Московского военного училища, командиром отделения, будущий пехотный офицер неудачно прыгнул с парашютом и повредил правую ногу. Весной 1956 года его комиссовали подчистую, а уже осенью он поступил во ВГИК и сразу, с начала шестидесятых, еще не окончив институт, стал работать в кино. Популярные фильмы, популярные песни. Чувство сиротства отступило, вернее, уходило в сценарии, в рассказы. Дух офицерства сменился пацифизмом, лирическим миролюбием. Он слишком верил всем, слишком доверился ликующему времени. Остриженный подросток военного времени был принят в эфемерную, хрупкую, но казавшуюся радужной семью шестидесятников. Однако стая оперилась, птенцы стали коршунами и кукушками, разлетелись по белу свету, и наш несмышленыш Шпаликов, ставший вдруг снова одиноким сиротой военного времени, вывалился из гнезда. Осталась лишь дочка Дашенька да те первые ощущения военного детства, тоска по былому военному единству.

Спой ты мне про войну,

Про советскую страну,

Много стран на белом свете,

Я ручаюсь за одну.

Она меня мальчишкою растила,

На трудный хлеб, на трудные хлеба,

Ты одна, одна на всех, моя Россия,

И защита, и надежда, и судьба.

(«Спой ты мне про войну...» — для фильма «Рабочий поселок» П. Тодоровского)

И так хотелось, чтобы все наладилось, даже роман незаконченный назвал «А жизнь — прекрасна, как всегда...» Это жизнелюбивое военное детство боролось в нем с потухшим, истаявшим шестидесятничеством. В жизни — победило, увы, поманившее гнилым светом шестидесятничество, эпоха которого, уходя в небытие, забрала и своего горниста. В творчестве — одержало все-таки победу военное детство: эра великой Победы окрасила все лучшее в его стихах, сценариях, прозе неисчезающим солнечным светом.

«А солнышко меж тем светило. Великая моя страна, великая — всеми проклятая, проданная тысячу раз, внутри и издали — великая, прости меня, рядового гражданина, я боюсь за тебя, обеспокоен...» (из дневника).

2000

· * * *

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГОР Геннадий Самойлович (1907–1981)

ГОР Геннадий Самойлович (1907–1981) Интерес к философским проблемам, совмещение в повествовании прошлого, настоящего и будущего — основные черты фантастики Г. Гора. Писатель размышляет о соотношении времени и пространства, о месте в них короткой человеческой жизни.

Геннадий Суздалев СТИХИ

Геннадий Суздалев СТИХИ ПЕТРУШИН БЕРЕЗНИК Рос за речкой березовый лес. Назывался Петрушин березник. Долго рос, да в военные годы исчез. В том и я виноват, несознательный грешник. Был березник. Забыли без слез. Поразъехались. Умерли. Выросли дети… Убери у природы десяток

Геннадий Суздалев ЗЕМЛЯ И ЗЕМЛЯКИ Очерк

Геннадий Суздалев ЗЕМЛЯ И ЗЕМЛЯКИ Очерк «Курганцы горды своей причастностью к подвигу на целине. Более чем на 600 тысяч гектаров увеличилось хлебное поле области за счет новых земель. Больше всего — свыше 100 тысяч гектаров ковыльных степей — было распахано в одном

Геннадий Хомутов ОЖИДАНИЕ СЕСТРЫ Стихотворение

Геннадий Хомутов ОЖИДАНИЕ СЕСТРЫ Стихотворение Уже стемнело, не метет Поземка, не дымится. Сейчас сестра моя придет, С работы возвратится. Сестра в избе огонь зажжет, И разбегутся сумерки. Сестра достанет: — На-ко, вот! — Морозный хлеб из сумки. Потом расскажет

ГЕННАДИЙ СУЗДАЛЕВ МАМЕ

ГЕННАДИЙ СУЗДАЛЕВ МАМЕ На крылечке —Руки — в варежки,И как говаривал отец,Я скажу:— Давай, хозяюшка,Наколю тебе дровец!Ты топор достанешь веселоИз-под плахи золотой,И глаза твои засветятсяМилой сердцу теплотой.И тебе опять почудитсяГолос юного отца,И нальется светом

ГЕННАДИЙ КОРЧАГИН ОСЕНЬ РОНЯЕТ ХОЛОДНЫЕ СЛЕЗЫ

ГЕННАДИЙ КОРЧАГИН ОСЕНЬ РОНЯЕТ ХОЛОДНЫЕ СЛЕЗЫ Вот отсверкали лучистые грозы.Ниже спускается облачный круг.Осень роняет холодные слезы.Птицы торопятся снова на юг.Рощи буранят листвой золотою.В стынь серебрится отава в лугу.Тихо. Я в царство иду голубое,В горнице теплой

Геннадий Корчагин СТИХОТВОРЕНИЕ

Геннадий Корчагин СТИХОТВОРЕНИЕ Утонули в росах травы, День как лебедя крыло. Возле песенной дубравы Пахнет жатвою село. Хлебный дух в ноздрях щекочет, Я иду под сень лесов, Солнце радостно хохочет Сотней птичьих голосов. Ток

Геннадий Устюжанин НОВЕЛЛЫ

Геннадий Устюжанин НОВЕЛЛЫ Ключ на косогореСолнце палит с рассвета. В кабине «Волги», как в печке, хотя все стекла опущены до предела.— Приверни-ка к Холодному ключу, Саша, тут недалеко, — говорит шоферу Артем Борисович Игнатьев — первый секретарь Куртамышского райкома

Геннадий Барабтарло СОЧИНЕНИЕ НАБОКОВА

Геннадий Барабтарло СОЧИНЕНИЕ НАБОКОВА Посвящается моей жене Recognoti В русских научных изданиях не утвердился, кажется, добрый обычай западных помещать перед входом, на отдельном листе римской пагинации, выражения признательности лицам, которым автор обязан

Геннадий Прашкевич. «Угнать бы ладью у Харона...»

Геннадий Прашкевич. «Угнать бы ладью у Харона...» Геннадий Мартович Прашкевич — прозаик, поэт, переводчик. Родился на Енисее, живет на Оби, с палеонтологами и вулканологами объездил, исходил в маршрутах Сибирь, Урал, Алтай, Сахалин, Камчатку, Курильские острова, плавал по