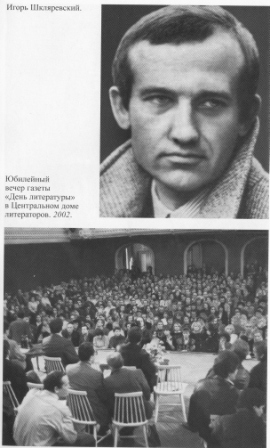

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

* * *

Я все еще живу, храня

звучанье чистой русской речи,

и на прощанье у меня

назначены с грядущим встречи.

Там баркалабовские грозы

прошли, и мокрые стрекозы

блестят у брата на спине,

там детство ловит в быстрине

форель прохладно-золотую,

и ласточкой в моем окне

там счастье ставит запятую.

Одинокое блуждание по земле

Игорь Иванович Шкляревский родился 25 июня 1938 года в поселке Белыничи Могилевской области, в Белоруссии, в семье учителей. После войны семья переехала в Могилев. Во время тяжелой длительной болезни отца был отдан в послевоенный интернат. Это детдомовское детство отразилось и на его судьбе, и в его стихах.

После школы поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, за драку был отчислен, но позже восстановлен, и окончил его в 1965 году. В Москве его дружески опекал Борис Слуцкий. Тогда же на двадцать лет сдружился со Станиславом Куняевым, вместе много ездили по стране, увлекались охотой и рыбалкой. В 1962 году в Минске вышла первая книжечка стихов «Я иду», там же спустя два года вторая — «Лодка». С 1968 года его поэтические сборники выходят в московских издательствах:«Фортуна» (1968), «Воля» (1972), «Тень птицы» (1976), «Красная книга» (1986), «Глаза воды» (1989) и другие. Много занимался переводами стихотворений белорусских поэтов. Мастер русской пейзажной лирики.

В 1986 году опубликовал свой перевод знаменитого «Слова о полку Игореве», который получил поддержку Д. Лихачева и других известных специалистов по древнерусской литературе.

Стихи Игоря Шкляревского переводились на многие европейские языки. Лауреат Государственной премии России. Какое-то время был председателем Союза российских писателей. Живет в Москве.

· * * *

Я долго не мог решить, стоит ли мне писать об этой книге и об этом поэте. Книга его стихов мне, безусловно, понравилась, но скорее своей откровенностью, чем жизненной позицией. Сам поэт производил куда более сложное впечатление. В жизни он как бы оборонялся ото всех сразу, избегал близкого общения. Запланированная беседа с ним срывалась раз пять, пока я не понял, что эта беседа Игорю Шкляревскому не нужна, и не потому, что предполагаемый собеседник ему чужд, а потому, что сам жанр беседы — это попытка прорваться в глубоко запрятанный мир поэта, заглянуть в его личную жизнь. Насколько я понял, он вообще редко кому в жизни давал интервью. И вся его общественная жизнь — это искусные баррикады, ничего не проясняющие в нем самом. Пусть он числится сопредседателем одного из союзов писателей, членом жюри разных премий — это все по касательной. По-настоящему он живет лишь наедине с природой, для него и стихи — такая же часть природы, такая же стихия, где нет места другим.

Стою одинокий. Счастливый.

До города долго идти.

Вода и плакучие ивы...

Дорога блестит впереди.

Плывут, окликают, рыдая,

вечерние звуки вдали.

Прохлада. Дорога пустая,

и сердцу не надо любви.

(«Стою одинокий. Счастливый...»)

Это, думаю, одно из программных стихотворений поэта. Дело не в том, что поэт лишен дара любви, скорее он устал от тяжести ее креста. Подводя некоторые итоги в свои шестьдесят лет, Игорь Шкляревский не случайно в книгу лучших стихов, изданную книжной серией журнала «Арион» в 1997 году, отобрал такие, как «Стою одинокий. Счастливый...», «Люблю озера без людей...», «С утра молчит мой телефон...», «Утопая в безднах одиночества...», «Ни души. Только свежесть безлюдья...» и так далее. Потому и стихи его воспринимаются лучше не на шумных вечерах, не с голоса, а в таком же молчаливом диалоге со страницей. Поэт заносит на лист свою напряженную тишину.

Зачем я здесь и почему

с тобой через полоску света

из тьмы перехожу во тьму?

Ни от кого не жди ответа.

(«Несогласие»)

Всем злым людным городам поэт безусловно предпочитает безлюдье природы. Он готов даже бокал поднять:

За то, что синяя вода

нас отделяет иногда

от болтовни и от позора,

за то, что мы еще не скоро

вернемся в злые города,

за одинокие озера...

(«Давайте выпьем, господа...»)

Может быть, это одно из главных состояний конца XX века? Может быть, сегодня Игорь Шкляревский — молча читаемый поэт, который даже не знает таких же, как он сам, одиноких читателей? Мне не так важно разбирать его рифмы, его графику, строфику, вернее, это тоже важно, но прежде всего необходимо видеть лицо автора, лицо стиха. Хочу чувствовать настроение стиха. Почему его цикл девяностых годов называется «Прощание с поэзией»? Что привело его к столь желаемому одиночеству? Ведь и в «звучанье чистой русской речи», и в «баркалабовские грозы» он уходит от людей. Ему проще переговариваться с героями «Слова о полку Игореве», с великими своими предшественниками Лермонтовым и Баратынским, чем со сверстниками по поколению.

Земные взоры Пушкина и Блока

устремлены с надеждой в небеса,

а Лермонтова черные глаза

с небес на землю смотрят одиноко.

(«Земные взоры Пушкина и Блока...»)

Ему проще говорить с природой, шептаться с журавлями, перемигиваться с подосиновиками, чем раскрывать свою душу даже перед друзьями. Вот чисто шкляревский мотив:

С утра молчит мой телефон,

как будто провод подключен

к холодным белым облакам,

к полям и дорогим могилам...

И я звоню березам, ивам,

звоню на Умбу — валуну!

В Карелию звоню — заливам.

Что мне людская болтовня

с ее корыстью затаенной!

— Алло, алло... И журавли

курлычут в трубке телефонной.

(«С утра молчит мой телефон...»)

Все у Бога получилось: и одуванчики, и стрекозы, а вот люди не получились. «И сияет на небе вечернем угасающее отчаяние...»

Вот такой печальный получился у Игоря Шкляревского юбилейный сборник стихов, очень просто названный — «Стихотворения». То ли прощание поэта со своими читателями, то ли разговор начистоту, когда все ранние завесы, маски сбрасываются, когда уже не хочется оборонительно мимикрировать... И через этого позднего Шкляревского по-иному читаются все его былые победные стихи...

И все же, возможно, я и не решился бы заняться разгадкой Шкляревского, оставив его читателей наедине со стихами, не подоспей свежий номер журнала «Наш современник» с искренней, исповедальной, уважительно-требовательной главой воспоминаний Станислава Куняева «В нашей дружбе и волчьей и нежной...» из его будущей книги «Поэзия. Судьба. Россия». Не знаю, с какими чувствами прочел ее сам Шкляревский, может, что-то его больно задело, чему-то оказался рад. Тут и признание его недюжинного таланта, и доверительность былой дружбы, и горечь затянувшегося расставания. Настоящая дружба, как и настоящая любовь, так просто, без зарубок, без незаживающих ран не уходит. Для меня эти воспоминания оказались истинным путеводителем по поэзии Игоря Шкляревского. Игорь отбирал свои лучшие стихи для итогового сборника, Станислав Куняев дал живой образ самого поэта. Стало понятнее его одиночество.

Так случилось, что он очень остро пережил свое детдомовство. До сих пор не любит говорить о своем детстве, о своей биографии. Станислав Куняев пишет: «Постепенно я узнал о причинах его гневных вспышек в разговорах с матерью и отцом. Сначала из стихов. "Год 52-й играет на трубе. Поет над головой в сиротской синеве", "Я о детдомовце забыл", "Остриженные все под ноль", "Плачут сиротские горны", "Там вечерами хор детдомовцев поет", "Стоит монастырь за Днепром. Веселый советский детдом", "Словно я убежал из приюта"... Случилось так, что, когда родился его младший брат и заболел отец, Ксения Александровна (его мать. — В. Б.) вынуждена была на какое-то время отдать Игоря в послевоенный интернат. Ребенок стал как бы сиротой при живых родителях. Что он там, тщедушный, болезненный подросток, пережил — одному Богу известно, но когда я все это уяснил, мне стал понятен жалостливый, неизбывно виноватый взгляд матери на взрослого, почти тридцатилетнего мужчину, ее покорное молчание в ответ на приступы порой почти беспричинной ярости...»

С тех пор он и привык уходить от людей в лес, в стихи и в книги.

Вода смотрела мальчику в глаза,

испуганно моргая тростниками,

прошла гроза, и не было людей.

На сиротливой отмели песчаной,

забыв себя, сидел он перед ней...

(«Вода смотрела мальчику в глаза...»)

Вот такому мальчику, который после детдома долго еще «оцепенев, он смутно вспоминал себя — еще до своего рождения», суждено было стать поэтом, суждено было бороться в мире людей. Вот почему он с радостью взялся за перевод «Слова о полку Игореве», скорее не как филолог, книжник, любитель древности, а как человек, ищущий себе собеседника среди таких же одиноких природных людей. «С детства я жил где-то на границе города, леса и реки. Когда я занимался переводом, я внимательно изучал природу, запечатленную в "Слове", и это отражено в книге. Деревья, птицы, травы, воды рассказали мне столько об авторе, что я осмелился даже нарисовать его портрет... Я считаю, что это был ловчий, потом это называлось сокольничий...». Сам Игорь Шкляревский тоже ловчий в нашей поэзии конца века, сокольничий в своем поколении детей 1937 года. «А ведь "Слово" все заполнено пространством, грозами, природой. Мне легче было его читать, чем некоторым "кабинетным" ученым-исследователям. При том, что они превосходят меня в знании древнерусского языка, исторических подробностей».

И в самом деле, разве это не шедевры пейзажной лирики: «Лисицы брешут на червленые щиты» или «Скрипят телеги в полуночи, будто лебеди растревоженные»? Кому же как не мастеру пейзажной лирики Шкляревскому браться за перевод и «Слова о полку Игореве», и «Песни о зубре» Миколы Гуссовского, могилевского лесничего?

А к пейзажной лирике его привела сама жизнь, природное состояние души. Уйдя от людей в леса и озера, он только там и чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Пустое небо на косе песчаной

и веселящий душу холодок...

Где нет людей, там я не одинок,

(«Пустое небо на косе песчаной...»)

Он сразу отделил себя от шумных эстрадных поэтов, не были ему близки и рациональные, умозрительные стихи уважаемого им Бориса Слуцкого. Он писал Куняеву: «Прочел в 10 номере рецензию Абрамыча, я его люблю и уважаю, но он совершенно не понял мой мир. Природа, свобода слов и чувств, мысль во плоти, в чешуе, в росе, в порыве — для него это не мысль, ему надо рассуждение, то есть голая формула, нужны философские потуги и намеки... истинный поэт хрен ложил на все рассуждения... пусть сосноры смещают исторические планы при помощи древнерусских словечек... Я разозлился страшно и Абрамычу напишу, он уже не понимает, кто что значит и кто что может. А все оттого, что не понимает самого пронзительного — пространство и жизнь, костер и ледяное небо...»

Уже в своей поэтической молодости, при всей жажде самоутверждения, он обходил чуждые ему шумные баталии, чуждался и позерства, и политиканства. Потому и потянулся к такому же, как он, рыбаку и певцу природного действа Станиславу Куняеву. Как нынче считает Куняев: «Игорь тянулся ко мне, словно отрок, обделенный в свое время родительской заботой, как мальчик, испытавший немало унижений во время детдомовского отрочества, как хрупкий человек, которому всю жизнь не хватало дружеской заботы и мужской поддержки. Я чувствовал, с каким пристрастием, с какой ревностью он восхищался моей двужильной выносливостью, неприхотливостью, уверенностью в себе...»

От такого сердечного отношения рождались и строки:

В нашей дружбе и волчьей и нежной

было досыта боли кромешной,

и любовь, и отвага, и риск,

но никто не сбивался на визг.

Было в горле от горечи сухо,

но достоинство светлого духа

сохранили, зубами скрипя...

Что — любовь? — уважаю тебя.

(«В нашей дружбе и волчьей и нежной...»)

Как признается Куняев, и его младший друг Шкляревский (он лет на пять моложе) ему нужен был «не меньше, чем я ему»... «Дело в том, что к тому времени, закрученный бытом, обремененный семьей, необходимостью постоянного заработка, московской борьбой за самоутверждение в литературном мире, я вдруг начинал осознавать, что задыхаюсь, что мне не хватает кислорода, что я теряю многие из природных связей с рекой, лесом, вольной жизнью, которой жил в послевоенное время. Знакомство с Игорем помогло мне вернуться к родному для меня образу мыслей и чувств...»

Они подпитывались вольной жизнью рек и озер, вместе ловили рыбу на северных реках, вместе путешествовали по Грузии и Армении, немало времени проводили и на родной Игорю Могилёвщине. Из этого сплава молодости, таланта, стихов, рыбалки, странствий рождались письма друг другу. Разве не приятно было Станиславу получить от друга такое письмо: «Здравствуй, друг! Через шестьсот сырых расхлябанных верст посылаю тебе несколько слов. Держись, родной, и люби себя, потому что ты один из самых умных людей в России и поэт не меньше Баратынского... И вот ведь что интересно, в частностях ты проигрываешь иногда Соколову или мне, во всяком случае, в частностях ты нам больше проигрываешь, но в целом ты, сука, выигрываешь! В этом твоя тягучая сила, твоя золотая тяга, твоя длинная терпкая тоска и еще что-то... Начинаю читать Блока — он совсем исключил мастерство из поэзии, он выше и беззащитнее, потом читаю Сельвинского — где мастерство, там скука, слабина, глупость. Вот так я тасую, тасую века и поэтов, и незаметно крепнет чувство собственного достоинства, особенно после чтения таких, как Ахмадулина. Кроме жеманства, ничего своего, все остальное из Пастернака...»

Такие сокровенные письма так просто не пишутся. Ему нужен был в те молодые годы друг, кому можно было сказать все, и надо признаться, что в обнаженной душе Шкляревского, в отличие от Сельвинского, не найдешь ни скуки, ни слабины, ни глупости. Такая сокровенная душа рождает столь же сокровенные стихи:

Люблю протяжный стон гусей,

березы желтое отрепье

и поздней осени твоей

угрюмое великолепье!

А ночью ветер ледяной

солому кружит во вселенной,

и не поймешь, где звук живой,

где только отзвук незабвенный.

В такую ночь уже нельзя

всю душу выболтать растеньям,

надежды, женщины, друзья —

все подвергается сомненьям.

Но ты — моя святая дрожь!

Где шум лесов, где вздох народа?

Где слезы матери, где дождь?

Где Родина и где природа?

(«Люблю протяжный стон гусей...»)

Станислав Куняев, высоко оценив талант нелюдимого друга, всячески помогал ему уцелеть и выстоять в московской жестокой литературной сутолоке, где слабых не любят, где пейзажная лирика без кулаков мало чего стоит. «Нет, недооценивали его стихи Кожинов и Соколов, а я любил — вот почему на два десятка лет он и притулился ко мне, вот почему и открывался мне в письмах таким, каким его не знал никто, — проницательным эгоистом, отчаявшимся волчонком, одиноким сверхчеловеком, желчным мизантропом...»

Двадцать лет наблюдая вблизи друга, очевидно, чувствовал Станислав это нарастание обреченной одинокости, нарастание брезгливости по отношению к миру. Загнанный с детства в угол, Игорь Шкляревский научился давать отпор, стал хорошим боксером, но оказалось, что он может победить мир в тех или иных проявлениях, но не может Просто принять его. Или изгой, отщепенец, или сверхчеловек, герой, превосходящий всех, — так и в жизни, и в поэзии его бросало из одной крайности в другую.

Есть злая радость — не дойти до цели,

каких-то десять верст не дотянуть

до водопада, где стоят форели.

Приехали! Пора в обратный путь.

О водопады синей Калевалы,

несбыточных свиданий холодок.

О юности восторженные планы,

владею всем, чего достичь не смог...

(«Есть злая радость — не дойти до цели...»)

Игорь Шкляревский рано обозначил себе цену и старался никогда не отступать от нее. В этом была своя правота, но это лишь усугубило его одиночество в поэзии. Как он сам считает: «Я давно тайно подозреваю, что мир был задуман мудрее, но случился какой-то просчет, и лучшие люди этой земли обречены на ту же участь, что и ничтожества. Мы не получаем за свои бескорыстные страдания ни одного десятилетия сверх, даже "северную надбавку" время не выделяет нам, наоборот, урезает отпущенное. "Лицом к лицу лица не увидать", нас еще оценят те, кто понимает, "где поза, а где свобода и полет". Только не видать этих ценителей...»

В поэзии, как во всем другом, Игорь Шкляревский ценит краткость. Может, сама природа своими точными и емкими формами вызывает и в его поэзии такую же краткость и точность.

Не просто так стою над пнями

стою над страшной глубиной,

и отсеченными ветвями

шумят деревья надо мной...

(«Не просто так мне стало грустно...», 1963)

Так он начинал где-то в 1963 году. И вот та же мысль, выраженная в девяностые: «...и ветка одна, не зная, / что срублена, — зацвела». Отсеченный от мира поэт обреченно продолжает писать стихи неведомо для каких читателей. «Мы порой боимся сказать о читателе нового поколения правду. А что, если ничтожные тиражи прекрасных, благородных книг, — это отчасти отражение его вкуса, его душевного состояния?»

Это состояние приводит поэта к еще большему неверию в людей, к наслаждению безлюдьем. К отчуждению от друзей. Вот и со Станиславом Куняевым, я уверен, их развело не политическое противостояние, политикой Игорь Шкляревский никогда не интересовался, и даже не литературная борьба, в которой, при всех своих нынешних должностях, Игорь всерьез никогда не участвовал. Он и на должности, на членства различные соглашался скорее, чтобы выстоять самому, чтобы найти для себя какие-то финансовые и информационные опоры. Очевидно, его одиночеству уже мешала шумная общественная жизнь Куняева — главного редактора «Нашего современника». Он выбрал нишу потише. С неизбежностью отдалялся от него и Куняев: «Годы, борьба за выживание, успех, болезни, неудачная женитьба с каждым годом всё беспощаднее ломали его хрупкую натуру. И я, погрязший в своих драмах и поисках собственного пути, уже всё меньше мог поддерживать и спасать его. Разве что пониманием. Болезненное презрение к людям, нарастающая с каждым годом замкнутость, одинокая гордыня ("И нет в творении творца". — И. Ш.) и какой-то тупиковый биологический материализм все глубже и глубже отдаляли его от меня».

Куда он удалялся, на какой «праздник честолюбия»? Но, возможно, честолюбие и спасало? А иначе зачем в наше время писать стихи, если не уверен в их совершенстве? Кому он может быть близок, если, не скрывая, мечтает о безлюдье? Как лермонтовский Печорин, поэт угрюмо смотрит на весь род людской. Не спасла дружба, не спасла и любовь.

Два облака белых плывут по лазури,

стоит ослепительный зной.

Ну вот мы и встретились после разлуки!

Невечной разлуки земной...

Над жизнью, в которой мы прочно забыты,

над синим холодным Днепром,

над кладбищем, где мы не рядом зарыты,

сегодня мы рядом плывем.

Два облака белых... Одно розовеет,

над миром приветствуя день.

Другое опять отдалиться не смеет,

лежит на нем первого тень.

Нам встретится дым! И о юности милой

ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.

Я ливень пролью над твоею могилой...

А ты над моей не прольешь...

(«Два облака белых плывут по лазури...»)

Давно не читал таких грустных, предельно лирических, душевных стихов о прошедшей, о погибшей любви. Это тот случай, когда перо достигает больших результатов, чем предполагает характер поэта. Стихи прорываются сквозь замкнутость и герметичность Шкляревского. Образуется некая душевная раздвоенность между автором и его пронзительными в своем отчаянии стихами. Его поэзия перерабатывала его же психологическую зажатость, так же, как сокровенные письма к другу. Но письма все же предназначены одному, верному другу, а поэзию он доверяет сразу всем, что так противоречит его закрытому, нелюдимому характеру. Вот почему столь полезны воспоминания Куняева, ибо они в своей, может быть, и жестокой откровенности, просвечивают не совсем ясные мотивы безлюдных стихов Шкляревского, раскрывают жизненную реальность его поэзии, уточняют истину поэтических слов. Такие шедевры пейзажной лирики и удерживали Станислава Куняева долгие годы рядом со своим сумрачным другом, заставляли его прощать капризы и презрение к роду человеческому, побуждали бороться за его стихи. Как пишет Куняев: «Нет, Передреев был неправ, упорствуя в своем неприятии Игоря... Поэт, пишущий такие стихи и такие письма...» конечно же, был обречен на свое одинокое блуждание по земле.

Когда говорил Игорь Шкляревский о Борисе Слуцком, что слабые поэты сбиваются в стаи, а сильные поэты живут одиноко, конечно, он имел в виду самого себя. И свою конкретную ситуацию. Я не думаю, что «стая» пушкинской плеяды или же круг символистов, даже футуристы от Маяковского до Хлебникова, такие уж слабые поэты. Но иным гениям необходимо общение, соперничество в близком кругу, другие, как Юрий Кузнецов или Игорь Шкляревский, очерчивают себя одиночеством. «В столетии я друга не нашел» — так по-кузнецовски мог бы сказать и поздний Шкляревский. Он принял поэзию как свою аскезу монаха. Иногда даже кажется, что он для себя поэзию поставил на место Бога или вровень с Богом. Ибо такое безлюдье, такое изгойство не может быть у верующего человека. В одиночестве Шкляревского есть своя гордыня и отсутствует христианское смирение. Впрочем, таким «приблизительно верующим» или совсем безбожным было почти все его поколение, последнее литературное поколение уходящей советской цивилизации — от Венички Ерофеева до Андрея Битова. Может быть, отсюда и обрыв каждого из них в свой одинокий круг. Ни православной соборности, ни советского коллективизма, а с возрастом уходят и узы братства и любви. Ни у послевоенной плеяды поэтов — Межиров, Слуцкий, Наровчатов, Твардовский, ни у ранних шестидесятников — Евтушенко, Вознесенский, Рождественский — такого изгойства не было и быть не могло. И вдруг поколение одиноких, из детдомовства в бездомность переходящих — Чухонцев, Примеров, Устинов, Глушкова, Русаков, Кузнецов. Но даже среди них Игорь Шкляревский выделяется беспощадностью своего безлюдья. Некий синдром хронической усталости от людей, служение лишь природе и поэзии, и больше никому. Все остальное — мимикрия, спасающая от натиска людей.

Этот мальчик, веселый и жадный,

вдруг проснется один и поймет,

что и радости к нам беспощадны...

(«Этот мальчик, веселый и жадный...»)

Тема детства в стихах Шкляревского всегда связана с прояснением для себя истоков своего одиночества.

Поэты его поколения раньше всех диссидентов почувствовали отсутствие общности людей в нашей стране, общих идей, общего дела, за чем неизбежно должен был последовать распад — горбачевский, ельцинский, какой угодно. Когда распад в душах людей остановится, а я на это надеюсь, мы вновь первыми почувствуем новую близость, новую общность именно в стихах новых поэтов.

Родился Игорь Шкляревский в Белоруссии, на Могилёвщине в 1938 году. И мать Ксения Александровна, и отец Иван Иванович — скромные, тихие сельские учителя. Там у себя на реке Сож, когда-то чистейшей, а потом попавшей под чернобыльскую радиацию, они и прожили всю жизнь. Может быть, не будь детдома, и у Игоря судьба пошла бы по-другому, но после интерната он мечтал вырваться из своего захолустья, через спорт, через поэзию утвердить себя в жизни, стать победителем. Переехал из Могилева в Минск, затем — Москва, Литературный институт, первые книги, первое признание. Сборники «Я иду», «Фортуна», «Лодка», «Воля». Напористость в стихах, напористость в жизни. «Когда я молод, молод, молод, / люблю весенний синий холод...» — конечно же, в этих энергичных, самоутверждающихся стихах нет литературности, нет осознанной переклички с футуристами и их лозунгами — «Каждый молод, молод, молод, / В животе чертовский голод. / Все, что встретим на пути, / Может в пищу нам пойти». Это скорее совпадение дерзости, молодости и стремления покорить мир. Но его молодость оказалась на обочине, вне всяких обойм. Вливаться в команду шустряков, воспевающих Братскую ГЭС и ленинскую школу в Лонжюмо, он не хотел, ибо уже видел всю зыбкость официальных догм: «И под ногами нет опоры, / и на земле опоры нет». Нет большой веры ни в людей, которых познал не с лучшей стороны еще в сиротском детстве, ни в государство, ни в Бога. Остается затворничество. Галина Седых в послесловии к книге «Стихотворения» абсолютно верно пишет: «Осознание своей избраннической миссии равноценно толстовскому затворничеству. В разряженной атмосфере одиночества "бессильны Тургенев и Блок. И Пушкин почти одинок". Болевой порог не преодолен, но достиг такого предела, что поэт начал "заговариваться". Он — подумать только! — предъявляет счеты Создателю:

Ты Бог! Но ты не гений

своих земных творений,

завистливых и злых.

Ты только Бог растений...

...Но ты не Бог людей.

Натурфилософия и пантеистическое видение мира — мучительная тема постоянных размышлений поэта...»

Все так и есть, только проще, без всяких философских откровений, ибо, в отличие от Галины Седых, не вижу я у Шкляревского никакой философской поэзии, думаю, он и сам к этому не стремится, не медитирует, а уйдя в добровольное затворничество, избегает и презирает мир людей и напряженно вслушивается в хорошо ему с детства знакомый мир зверей, птиц и лесов. Он все-таки живет не памятью, а впечатлениями.

Мелькнули в книге белые страницы,

и не пеняй на типографский брак.

С четырнадцатой — улетели птицы,

с шестнадцатой — ручей удрал в овраг!

И лес в леса ушел из этой книги —

опять стоит на берегу Днепра.

И две строки о спелой землянике

лежат на дне прохладного ведра.

(«Мелькнули в книге белые страницы...»)

Когда он пишет о природе, о росе, о форели — он жизнерадостен, весел, звучен, когда он поворачивается к цивилизации — он зол и беспощаден, угрюм и желчен. Иногда эти перевороты происходят в рамках одной строфы, даже в пределах строчки.

И дубы, и березы, и ели...

ни к чему их древесный язык

подгонять под язык человечий.

(«Помолчи! Есть такие стихи...»)

Как-то чересчур по-протестантски для него всегда враждебны толпа, народ, скопище людей, от них идет гибель и природе, и его поэзии. Он становится как бы защитником своих любимых миров от человека.

Ваши дети от случайных браков

из унылых жэковских бараков,

из двухсотых и трехсотых блоков

не полюбят Пушкина и Блока.

Над судьбой Муму не зарыдают

и последних галок из рогаток,

как врагов заклятых, расстреляют,

чтобы в мире не было загадок.

(«Ваши дети от случайных браков...», 1965)

Игорю Шкляревскому не приходит в голову: а вдруг он неправ? Вдруг в этом жэковском бараке живет новый юный Шкляревский или Баратынский? От людей не ждет поэт никаких добрых посланий. Только от родной природы. Только ей он верит.

Однажды в юности, летящей

на крик и на веселый свист,

я заглянул в почтовый ящик,

а в нем лежал осенний лист.

(«Однажды в юности, летящей...»)

В то же время в мире людей «нежно пахнет земляникой / торговки наглая рука». Потому и не ждет он отклика, неосознанно уповая на глухое молчание. По-настоящему все равно не оценят, а ждать снисходительного одобрения — унижение.

Игорь Шкляревский традиционалист настолько, насколько традиционна жизнь природы. Модернизм для него — это все равно что подстриженное дерево или рыбка из аквариума, есть в этом неестественность, фальшь. Язык поэзии для него — тоже природа. Он и погружается в его глубину, как в карельские чистые озера. Все перемешано, форель и гласные, залив и запятые...

Там детство ловит в быстрине

форель прохладно-золотую,

и ласточкой в моем окне

там счастье ставит запятую.

(«Я все еще живу, храня...»)

Русский язык оказался равновелик миру лесов и озер. Собственно, он и дает этому миру новую словесную жизнь. Со своей отчужденностью поэт был бы на самом деле вне читателя, но язык дает ему выход в национальную русскую поэзию, а его пейзажная лирика делает его близким многим нашим соотечественникам. Получается, что Шкляревский прав — в природном безлюдье, чувствуя и описывая тончайшие наслаждения от нашего национального исторического пейзажа, он становится не одинок. Уходя от людей, он через стихи возвращается к людям.

Я видел бедные равнины,

поля послевоенных лет.

Я видел черные руины,

подвалов сиротливый свет.

Я видел паклю и кресало

в руках у матери больной,

но только небо потрясало

меня своею глубиной.

(«Я видел бедные равнины...»)

Ни страдания больной матери, ни страдания людей из подвалов не отдавались в поэте глубиной переживаний, они были как бы вне его чувств, вне его сопереживания, шаткая трясина болота ближе ему, более подходит к его ощущению безвременья. Он даже свою жизнь измеряет ощущениями природы. Вот «раскроет крылья черный махаон, / и там вдали, / мерцая перламутром, — / детдомовский вздохнет аккордеон». Так перламутр бабочки вызывает в памяти эпизоды детства, золотая кольчуга тайменя дает ощущение счастья, мотылек напоминает о вечности.

Ну что ж, лучше бы ему вообще не поминать о людях, тая свое угрюмое неприятие цивилизации, а идти к тем же людям со своей широко распахнутой книгой природы, и эта книга жизни соединит поэта Игоря Шкляревского с миром людей. Она им сегодня, может быть, более необходима, чем иные стихотворные фейерверки из необязательных встреч, поверхностных чувств и поспешных признаний в любви. Может быть, это и есть его форма сострадания?

А Книгу жизни — Книгу золотую

дубрав и речек, ласточек и пчел,

где счастье снова ставит запятую,

ты и на треть пока что не прочел.

Но ты, как в детстве, жаром огневицы

охваченный, когда весь дом притих,

тайком прочел последние страницы

и стал взрослее сверстников своих...

(«Таймень»)

Не принимая свое время, он сам — часть этого времени, не принимая мира людей, он сам — часть этого мира. Его одинокое блуждание по земле выдает в нем человека цивилизации прежде всего. Ибо природный человек от земли скорее тянется к людям, к своей общине, к своей семье и своему роду. И потому все его неприятие является своего рода самокритикой, осуждением себя самого. Он становится сам архаичным наречием своего времени. Но и без этого наречия уже русский язык будет неполон.

2000.

* * *

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Игорь Пронин Трое без документов

Игорь Пронин Трое без документов 1 Трое без документов Ты хочешь, чтобы я рассказал о себе? А мне вот неинтересно слушать о незнакомцах… Патруль привел человек пятьдесят, но почти всех Доломи уже отпустил. Народ обычный — все больше шудры, перепуганные новостями о

Игорь Северянин (1887–1941)

Игорь Северянин (1887–1941) 118. Серенада Хоровод рифм Как сладко дышится В вечернем воздухе, Когда колышутся В нем нежных роз духи! Как высь оранжева! Как даль лазорева! Забудьте горе Вы, Придите раньше Вы! Над чистым озером В кустах акации Я стану грёз пером Писать варьяции И

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН Игорь Васильевич ЛОТАРЕВ 4(16).V.1887, Петербург — 20.XII.1941, Таллин

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН Игорь Васильевич ЛОТАРЕВ 4(16).V.1887, Петербург — 20.XII.1941, Таллин Начало XX века напоминало мрачное удушье перед мировой грозой. Предгрозье, как надвигающийся трагизм жизни, ощущалось всеми, особенно интеллектуалами и читающей публикой. Что делать и где

Салман Рушди и Игорь Яркевич

Салман Рушди и Игорь Яркевич Если верить фотографиям, Салман Рушди — в высшей степени некрасивый мужчина. И Игорь Яркевич — тоже вполне некрасивый мужчина — тут мне даже не надо ссылаться на фотографии: жить в Москве и не увидеть Яркевича практически невозможно, даже

Игорь Северянин

Игорь Северянин I«Когда возникает поэт, душа бывает взволнована», — писал Ф. Сологуб в предисловии к «Громокипящему кубку». Конечно, певец звезды Маир, обычно скупой на похвалы, не мог ошибиться, произнося приговор столь решительный. Чуткость не изменила Ф. Сологубу,

Игорь Гергенрёдер Чёрный континент

Игорь Гергенрёдер Чёрный континент В своё время Маргарет Тэтчер назвала СССР Верхней Вольтой с ядерными бомбами. Книга Игоря Шесткова «Африка» (Библиотека журнала «Литературный европеец», Франкфурт-на-Майне, 2007, ISBN 978-3-936996-25-3) заставила меня посочувствовать упомянутой

Игорь Меламед: Душа моя, со мной ли ты еще?

Игорь Меламед: Душа моя, со мной ли ты еще? Когда-то, в литинститутскую бытность, проживая с Игорем в одной комнате знаменитой общаги на Добролюбова 9/11, я — и в шутку и в серьез — написал об Игоре статью. Шутка была в том, что самое большее, на что я, начинающий критик, мог

Игорь Северянин. «Адриатика»

Игорь Северянин. «Адриатика» Маленькая книжка в серой обложке, изданная автором в 500 экземплярах, ничем не напоминает Игоря Северянина первых сборников поры его блестящего и мгновенного расцвета. Но есть в ней несколько скромных стихотворений из тихого, ничем не

Игорь Ефимов Неверная

Игорь Ефимов Неверная «Азбука», Санкт-Петербург Ефимов – гражданин США с настолько существенными заслугами перед русской литературой («Суд да дело», «Седьмая жена», Ефимов – Довлатов «Эпистолярный роман»), что даже его вульгарное маяковсконенавистничество не является

«Я, гений Игорь Северянин»

«Я, гений Игорь Северянин» Игорь Васильевич Северянин, настоящая фамилия Лотарев (1887-1941), считал своим учителем К. К. Фофанова. 20 ноября 1907 г., день, когда познакомился со своим главным поэтическим учителем, И. В. Северянин праздновал ежегодно.Свой псевдоним поэт писал

14. Игорь соколом летит

14. Игорь соколом летит Солнце даёт Игорю, находящемуся в половецком плену, новое ярчайшее знамение: «Прысну море полунощи, идутъ сморци мьглами… Погасоша вечеру зари. Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля меритъ отъ великаго Дону до Малаго Донца». О каком море идёт