ИОСИФ БРОДСКИЙ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Народ

Мой народ, не склонивший своей головы,

мой народ, сохранивший повадку травы:

в смертный час зажимающий зерна в горсти,

сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,

пьющий, песни орущий, вперед

устремленный, встающий — огромен и прост —

выше звезд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,

осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,

хоронящий в себе свои муки — и твердый в бою,

говорящий бесстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,

мой народ, ни минуты не мыслящий без

созиданья, труда. Говорящий со всеми, как друг,

и чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!

Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.

Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.

Но услышишь ее, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,

говорящий неправду, ладонью закроет народ.

И такого на свете нигде не найти языка,

чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.

Путь певца — это родиной выбранный путь.

И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть,

раствориться, как капля, в бессчетных людских голосах,

затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.

Пусть возносит народ — а других я не знаю судей, —

словно высохший куст, самомненье отдельных людей.

Лишь народ может дать высоту, путеводную нить.

Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к. великой реке.

Пью великую речь, растворяюсь в ее языке.

Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз

сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Декабрь 1964

Взбунтовавшийся пасынок русской культуры

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, скончался 28 января 1996 года в Нью-Йорке. Отец — морской офицер, фотограф, журналист, мать — бухгалтер.

В пятнадцать лет оставил школу. Работал на заводе, в морге, в геологоразведочных экспедициях. Делал попытку поступить в Балтийское училище подводного плаванья. Изучал английский и польский языки, много занимался англоязычной литературой. Переводил стихи английских и польских поэтов.

В 1960 году впервые его стихи были напечатаны в подпольном журнале «Синтаксис», который выходил в Москве в 1959—1960 годах (не путать с парижским). В том же году познакомился с Анной Андреевной Ахматовой. Поэтически Ахматова была ему не близка, но на жизнь его оказала большое влияние. В 1963 году опубликовал в ленинградском детском журнале «Костер» поэму «Буксир».

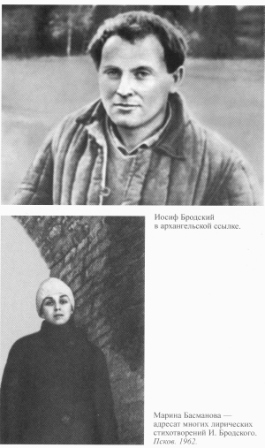

28 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» был напечатан печально знаменитый фельетон «Окололитературный трутень», где поэта обвиняли в тунеядстве. 17января 1964 года он был арестован. Суд состоялся в Ленинграде 18 февраля 1964 года. Иосиф Бродский был приговорен к пяти годам административной ссылки за тунеядство и выслан в Архангельскую область. Ахматова тогда сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему». И на самом деле судебное дело Бродского стало известно во всем мире. Стенографическая запись суда Ф. Вигдоровой сначала широко распространилась в самиздате, затем была опубликована на Западе. Во многом благодаря мировому резонансу Иосифу Бродскому досрочно в ноябре 1965 года разрешили вернуться в Ленинград. Свой ссыльный деревенский период Иосиф Бродский считал лучшим периодом в жизни. Ссыльные стихи также являются, пожалуй, лучшими в его доэмигрантском творчестве.

С юности был влюблен в художницу Марину Басманову, родившую ему уже после ссылки сына Андрея. Стихи о любви к ней появлялись до конца восьмидесятых годов, вплоть до его женитьбы в Швеции на русской итальянке Марии и рождения дочери Анны.

В1972 году эмигрировал в США. Там его поэзия меняется, исчезают детали, почва, знакомая реальность, стихи становятся более сухими и метафизическими, за исключением стихотворений о любви. В1987 году поэту присудили Нобелевскую премию.

В своей поэзии Бродский активно смешивал высокое и низкое, иронию и лирику, традиции русской классики и мировой, прежде всего англоязычной поэзии. При его жизни в России вышли поэтические сборники «Бог сохраняет все» (1992) и «Избранные стихотворения. 1957—1992» (1994).

Преподавал русскую и английскую поэзию в колледже в штате Массачусетс.

Оказался плохим пророком: несмотря на знаменитые строки «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, /на Васильевский остров я приду умирать...», после начала перестройки не решился вернуться на родину. Умер во сне ночью с 27 на 28января 1996 года. Был временно захоронен в пригороде Нью-Йорка, затем по требованию вдовы Марии перезахоронен в Италии, в Венеции.

· * * *

Он себя сам не раз называл пасынком русской культуры. Ну что ж, оставим за ним это определение. Что поэт имел в виду: свою национальность, свое кочевье, репрессивные меры государства по отношению к нему — нам сейчас уже знать не дано. Но пасынок с юности начал бунтовать, и не только против конкретных властей, но и против романтических тенденций в русской литературе, против французского влияния на русскую поэзию, против азиатских, восточных прививок. Впрочем, бунт — это тоже давняя традиция в русской культуре. От Аввакума и до сегодняшнего Эдуарда Лимонова...

Я, пасынок державы дикой

с разбитой мордой,

другой, не менее великой,

приемыш гордый...

(«Пъяцца Маттеи», 1981)

- * -

I. Бунт против жизни

Затянувшейся в самом метафизическом смысле слова оказалась его жизнь, а также и его творчество, и его судьба чуть ли не со времен его эмиграции. Он этого и сам не скрывал: «Жизнь моя затянулась...»; «не горизонт вижу я — знак минуса / к прожитой жизни»; «чую дыхание смертной темени / фибрами всеми»; «Боязно! То-то и есть, что боязно». И вот так же откровенно — «затянувшаяся жизнь»... Его поздняя поэзия и была, даже для него самого, поэзией после смерти: «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» или же «Навсегда расстаемся с тобой, дружок. / Нарисуй на бумаге простой кружок. / Это буду я: ничего внутри. / Посмотри на него — и потом сотри».

Его поэзия конца восьмидесятых — начала девяностых — это «что будет после конца...». Сборник его поздних стихов можно назвать по стихотворению 1987 года «Послесловие»... Послесловие ко всему: к неудавшейся, затянувшейся на двадцать с лишним лет любви, к его уже давно состоявшейся и определившейся поэзии, к его судьбе, к его былым мечтам и пророчествам, к былому романтизму и даже к былому классицизму. Ко всему — послесловие:

Я уже не способен припомнить, когда и где

произошло событье. То или иное.

Вчера? Несколько дней назад? В воде?

В воздухе? В местном саду? Со мною?

…………………………………………….

Тронь меня — и ты заденешь то,

что существует помимо меня, не веря

мне, моему лицу, пальто,

то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря...

("Послесловие", 1987)

Мне кажется, это ощущение затянувшейся жизни определило всю его позднейшую эмигрантскую поэтику, весь его так называемый «скептический классицизм», когда он уже весь мир поверяет иронией, все его затянувшиеся стихи в триста-четыреста строк, затянувшиеся сюжеты да и его знаменитый enjambement, постоянный перенос из строки в строку, лишь усиливают впечатление нескончаемой затяну- тости чего бы то ни было. Он боялся прервать строку, ибо с окончанием строки может закончиться и сама жизнь. Его становится трудно цитировать, мысль не вмещается не только в строчку, но даже в строфу, перетекает из строфы в строфу. Далее мысль уже не вмещается и в короткое стихотворение, его приходится растягивать до бесконечности. Поэзия становится прозой, но для прозы нет динамичного сюжета, нет героев, нет конфликта. Конфликт один — поэт и надвигающаяся смерть. Независимо от его воли возникает метафизическая темнота стиха. Она усугубляется его страхом, его скептической иронией по отношению ко всему живому. Ирония иногда пожирает смысл стиха. Я понимаю, что он спасался самоиронией от надвигающегося конца. Он чересчур много думал о смерти в эти годы.

Меня упрекали во всем, окромя погоды,

и сам я грозил себе часто суровой мздой.

Но скоро, как говорят, я сниму погоны

и стану просто одной звездой...

(«Меня упрекали во всем, окромя погоды...», 1994)

Иосиф Бродский и жил, и писал, и курил — взатяжку, почти без пауз. Таким образом он продлевал свое существование бесконечного кочевника. Он мог сколько угодно говорить о своем космополитизме и своей всемирности, но потеряв свой родной балтийский угол, он (кстати, как и Владимир Набоков) другого родного угла не нашел, потому и колесил по всему свету, потому и скрывался время от времени в шведских фиордах, потому и не приобретал нигде никакой недвижимости. Разве что небольшой деревянный домик в штате Массачусетс, в котором ему неплохо работалось. Его сделали кочевником помимо его желания. Сделали кочевником питерские власти, любимая женщина да и ревнивые друзья-соперники. Осесть в своем этническом еврейском углу он категорически не желал, выбивал из себя местечковость всеми возможными способами — дружбой почти исключительно со славянскими и арийскими женщинами, любовью к скандинавскому и англосаксонскому миру, любой Восток, в том числе и еврейский, для него был чужд. Вот и метался Бродский по треугольнику трех великих империй: русской, американской и римской.

Он со временем на беду себе порывает с любой почвой, становится все более всемирным, потому что не привязывается ни к чему почвенному, конкретному. Но без почвы — нет поэта. Какими бы ни были всемирными Джойс или Йейтс, Уолкотт или Фрост, все они несли в себе свое ирландство или карибскую окраску своих народов. Как Одиссей Телемаку, пишет он, как бы обращаясь к своему сыну Андрею в Питер:

Мне неизвестно, где я нахожусь,

что предо мной. Какой-то грязный остров,

кусты, постройки, хрюканье свиней,

заросший сад, какая-то царица,

трава да камни... Милый Телемак,

все острова похожи друг на друга,

когда так долго странствуешь, и мозг

уже сбивается, считая волны...

…………………………………………….

Расти большой, мой Телемак, расти.

Лишь боги знают, свидимся ли снова...

(«Одиссей Телемаку», 1972)

Но были в этой затянувшейся метафизике его творчества, которая откровенно мешала ему самому (думаю, он сам, при своей самокритичности, согласился бы со многими замечаниями и Наума Коржавина, и Александра Солженицына), и поистине божественные прорывы. На них и остановимся.

- * -

2. Бунт за любовь, или М.Б.

Для начала о заголовке. Разумеется, более привычное словосочетание: бунт против. Но одна из особенностей Иосифа Бродского в том, что многие его бунты, на мой взгляд, носили характер утверждения чего-то, вживления в свое сознание новых понятий и представлений, и это я назвал: бунт за.

Это, конечно же, почти все стихи, посвященные Марине Басмановой. Его чудная любовная лирика. Познакомились они 2 января 1962 года в гостях у композитора Бориса Тищенко. Первые стихи, адресованные любимой, написаны 2 февраля 1962 года — «Я обнял эти плечи и взглянул...», дальше уже шло по нарастающей. И в жизни, и в чувствах, и в его поэзии:

Два глаза источают крик.

Лишь веки, издавая шорох,

во мраке защищают их

собою наподобье створок.

Как долго эту боль топить,

захлестывать моторной речью,

чтоб дать ей оспой проступить

на теплой белизне предплечья?

(«Загадка ангелу», 1962)

Роман о их жизни, любви и разлуках, я думаю, еще будет написан. Мне кажется, и филологи, и историки литературы зря проходят мимо этой стержневой линии в жизни поэта. Многое, если не все, двадцать семь лет определялось именно этой безумной любовью. По касательной были и тюремные камеры, и пересылки, и шумные фельетоны, гораздо важнее — разлука с милой или же редкие моменты счастья. Со временем мне хочется написать статью исключительно о стихах, посвященных Марине Басмановой, ленинградской художнице, и впрямь околдовавшей во имя русской поэзии рыжего кочевника. Тем более почти все стихи, ей посвященные, — шедевры русской лирики. О стихах, написанных в архангельской ссылке, поговорим позже. Там, в деревенской глуши, было все — и высшее проявление страсти, счастья, там же были и горькие драматичные расставания.

Но как-то глуховато, свысока

тебя, ты слышишь, каждая строка

благодарит за то, что не погибла,

за то, что сны, обстав тебя стеной,

теперь бушуют за моей спиной

и поглощают конницу Египта.

(«Сонет», 1964)

Но вот настал 1972 год. Перед отъездом из России поэт последний раз встречается со своей любимой, и уже навсегда, казалось бы, все кончено. Здравствуй, новая жизнь! Поэт переменил империю, живет на другом берегу океана, иные друзья, иные женщины. И вновь, вплоть до 1989 года, находим лирические стихотворения, посвященные Марине. В целом — более тридцати посвящений, а сколько стихов и без посвящений пронизаны темой его любви! Иные его ревнивые друзья полагают, что эти посвящения случайны и необязательны, посвящены одной, а говорят о другой, что посвящения Басмановой — это пустой повод и так далее. Полноте, ревнивцы! Вчитайтесь в тексты. Все та же конкретная почва конкретнейшей осязаемой любви. И те же «бухгалтерские» перечисления предметов, коллекция необязательных впечатлений, так раздражающие и Наума Коржавина, и Эдуарда Лимонова, и даже Анатолия Наймана, как по волшебству преображаются, когда они подчинены всепоглощающей любви. Они обретают чувственность, предметы оживают, как в сказке Гофмана, холод затянувшихся строк превращается в пламень любовных признаний.

Вот, к примеру, уже 1982 год, минуло десять лет американской жизни. Поэт сидит у камина, весело горит огонь, и вдруг происходят волшебные превращения: пламя каминного огня колдовским образом преобразуется в страстное пламя любви — и небесной, платонически возвышенной, ностальгически отдаленной, и сугубо земной, откровенно, беспредельно чувственной:

Зимний вечер. Дрова,

охваченные огнем, —

как женская голова

ветреным ясным днем.

…………………………

Пылай, пылай предо мной,

рваное, как блатной,

как безумный портной,

пламя еще одной

зимы! Я узнаю

патлы твои. Твою

завивку. В конце концов —

раскаленность щипцов!

Ты та же, какой была

прежде. Тебе не впрок

раздевшийся догола,

скинувший все швырок.

Только одной тебе

свойственно, вещь губя,

приравниванье к судьбе

сжигаемого — себя!

Впивающееся в нутро,

взвивающееся вовне,

наряженное пестро,

мы снова наедине!

Это — твой жар, твой пыл!

Не отпирайся! Я

твой почерк не позабыл,

обугленные края...

(«Горение», 1981)

Ау, ревнивые «ахматовские сироты», вычеркивающие из памяти литературы все упоминания об этой большой любви! Разве не конкретно Марине Басмановой адресованы все эти стихи? Пожалуй, один Евгений Рейн ведет себя порядочно и честно, не передергивая живую историю литературы. Все остальные питерские стихотворные неудачники, заслоненные в русской культуре яркой фигурой Бродского, снедаемые завистью к его Нобелевской премии, в своих нынешних многотомных мемуарах заполоняют пространство вокруг Иосифа Бродского самими собой, присасываются к его памяти, как пиявки. Они-то и создают переделанный, измененный на свой либерально-местечковый размер облик поэта Бродского, якобы далекого и от России, и от ее истории, якобы мученика и страдальца от Российского государства. А Иосифа Бродского мучили совсем не допросы или отрицательные отзывы на его стихи в советских литературных журналах (хотя, естественно, радости от них было мало, но — побоку...), а то, что

Ты та же, какой была.

От судьбы, от жилья

после тебя — зола,

тусклые уголья...

(Там же)

С прямо-таки цветаевской неистовостью Иосиф Бродский загоняет в свои строфы никак не затихающую и незатухающую страсть. Боюсь, что и отказ от возвращения в Петербург, отказ даже от простого приезда на родину отнюдь не связан ни с политикой властей, ни с отношением к русской литературе или к самому любимому городу. Сгоревший дотла не хотел вновь приближаться к огню былой любви, не имея ни малейшей надежды. Он боялся приехать в те места, где был хоть изредка счастлив и любим. И еще он не хотел приезжать в город, где уже не было его родителей, где им было в последние годы жизни плохо и одиноко. Вот те две причины, которые отчетливо вижу я. И абсолютно неправ Александр Солженицын, когда пишет: «А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: "Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн-Арбор?" Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчетливо выразился». Нет, не вижу я в этом упорном нежелании приехать в Петербург отношения к России. Впрочем, со временем, думаю, и приехал бы поэт, но тут уже преждевременная смерть не дала. Александр Солженицын тоже ведь поначалу не спешил возвращаться. Уже все его эмигрантские друзья и враги на родине перебывали, от Войновича до Максимова, уже вернулись и Юрий Кублановский, и Эдуард Лимонов, и Михаил Назаров, и Юрий Мамлеев, прежде чем писатель двинулся в путь. Уверен, дозрел бы до приезда или переезда и Иосиф Бродский, только по другим мотивам, нежели Александр Солженицын. Хотя бы для восполнения языковой русской памяти, которой стало не хватать в последние годы. И уже защищенный от незаживающей раны любви своей новой семьей — итальянкой с русскими корнями Марией и маленькой дочуркой Анной. (Кстати, и жена, и дочь тоже как-то проходят вне зоны бродсковедения, их почти нет в многочисленных воспоминаниях «ахматовских сирот». Не слышно, по крайней мере в России, и их самих.) А ведь, думаю, решение-то окончательное о месте захоронения принимала итальянка Мария, и не было ли, кроме всего остального, кроме преклонения поэта перед Венецией, еще и чисто женского нежелания вернуть прах поэта в город его возлюбленной? Ведь это ей посвящались стихи:

Я бы заячьи уши пришил к лицу,

наглотался б в лесах за тебя свинцу,

но и в черном пруду из дурных коряг

я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».

Но, видать, не судьба, и года не те...

(«То не Муза воды набирает в рот...», 1980)

И потом, отдать его прах на захоронение в Питер — это вроде бы согласиться с его же стихами уже 1989 года, внушенными мистической, колдовской властью соперницы:

Я рад бы лечь рядом с тобою, но это — роскошь.

Если я лягу, то — с дерном заподлицо.

И всхлипнет старушка в избушке на курьих ножках, и сварит всмятку себе яйцо.

(«Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос...»)

Будто вспомнил избушку в деревне Норенская Коношского района Архангельской области, где прожил целых восемнадцать самых счастливых месяцев своей жизни в ссылке, где встречал и провожал свою Марину.

Нет, с «дерном заподлицо» не получилось, осталось найти укрывище среди изгнанников на венецианском кладбище Сан-Микеле, да и там строгие и суровые ревнители всех религий не дали ему места ни на еврейском кладбище, ни на католическом, лишь за чертой, на более доступном протестантском участке, там, где хоронят самоубийц и актеров, больших грешников с изломанной судьбой.

И все же остается только поражаться деталировке его любовных стихов, посвященных Марине Басмановой, ничего абстрактного, никаких туманных Лаур или блоковских незнакомок, конкретно одна деталь дополняет или развивает, уточняет другую, один предмет заменяется другим. Если на то пошло — это опись чувственных фетишей. И, может быть, прав Эдуард Лимонов: эта бухгалтерская опись была бы скучна и затянута, если бы не та живая страсть, с которой поэтом фетишизируются все эти предметы поклонения. Иосиф Бродский уже забывает все свое раннее русское прошлое, уходит в мир английской культуры, уже не находит иной раз удачного синонима на русском языке, явно оскудевает словарный русский запас или дополняется мусорным эмигрантским суржиком, он пристрастился, как многие эмигранты, к русским словарям, к тому же Далю, но мир его любви все так же заселен конкретикой, пусть уже и полусгоревшей страсти.

Первые стихи из басмановского цикла — 1962 год, последние — 1989 год. А вскоре, 1 сентября 1990 года уже и свадьба в Швеции на доброй и верной Марии Содзани, а 9 июня 1993 года родилась маленькая Анна Мария Александра, и стихи о былой любви, которые, может быть, по- прежнему пишутся, но уже шифруются и из уважения к молодой супруге и маленькой дочурке публикуются без явных посвящений.

Эта страстная любовь, возможно, и изменила всю жизнь Иосифа Бродского. Может быть, он и уехал из Питера, дав согласие чекистам на израильскую визу (не так уж насильственно его и гнали; отказывались же иные от навязываемых КГБ израильских виз, и ничего, творили дальше), прежде всего из-за желания оказаться подальше от колдовского омута любви, надеясь в американской глухомани излечиться от него, но омут памяти остался до конца его дней, рождая все новые волшебные строки:

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии

на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною

чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более

немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем

ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,

но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,

еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,

ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?

ибо время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своем бесправии.

Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

(«Дорогая, я вышел сегодня из дому...», 1989)

Может быть, двадцать семь или более лет почти трагической любви Иосифа Бродского и испортили его характер, его судьбу больше, чем все судебные и ссыльные перипетии, может быть, они и создали впечатление затянувшейся жизни больше, чем все инфаркты и операции на сердце, но этот затянувшийся любовный роман явно способствовал созданию целого ряда поэтических шедевров. А начиналось все когда-то в веселые молодые годы, когда поэт был уверен и в себе, и в своих чувствах, и в будущем счастье, и в праве на пророчества:

Да, сердце рвется все сильней к тебе,

и оттого оно — все дальше.

И в голосе моем все больше фальши.

Но ты ее сочти за долг судьбе,

за долг судьбе, не требующей крови

и ранящей иглой тупой.

А если ты улыбку ждешь — постой!

Я улыбнусь. Улыбка над собой

могильной долговечней кровли

и легче дыма над печной трубой.

(«Новые стансы к Августе», 1964)

Иосиф Бродский не был большим любителем составлять свои поэтические сборники. Максимум — это было редактирование и изымание из присланной от издателя его рукописи тех стихов, что ему казались слабыми и ненужными. «Книжку куда интереснее читать, чем составлять, — считал поэт. — Было время, когда я думал, что уж не составлю в своей жизни ни одной книжки... Просто не доживу. Поскольку чем старше становишься — тем труднее этим заниматься. Но один сборничек я все же составил... Это сборник стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени это главное дело моей жизни. Когда я об этом думал, то решил так: даже самые лучшие руки этого касаться не должны, так что лучше уж это сделаю я сам...»

Вот и читайте, истинные любители русской поэзии, этот сборник «Новые стансы к Августе», к которому нет претензий ни у Александра Солженицына, ни у Наума Коржавина — двух самых яростных и доказательных ниспровергателей обширного творчества Иосифа Бродского.

В заметках о Бродском из «Литературной коллекции» Солженицын пишет: «Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвященных М. Б. В исключение ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле... проявляется несомненная устойчивая привязанность... Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчетливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи...» И далее: «Однако во всех возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целости, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращенных к М. Б...»

Так ведь поэт сам признается, что «это главное дело моей жизни». Вот и судите его за главное дело. Дай Бог любому поэту хоть строкой войти в мировую поэзию, а здесь — целый двадцатилетний поэтический цикл...

Впрочем, и у раздраженного и требовательного Наума Коржавина, не принимающего у Бродского «стиль опережающей гениальности», к любовному циклу стихов, посвященных Марине Басмановой, никаких претензий, скорее, наоборот: «Стихотворение это было "Ты забыла деревню, затерянную в болотах..." — к моему удивлению, оказалось очень хорошим... Я впервые осознал, что он не только не бездарен, но очень талантлив... Стихотворение обладало всеми особенностями Бродского, с той лишь разницей, что они были на месте и к месту. Даже его переносы окончаний предложений на следующую строку (анжабеманы), обычно столь изощренно-противоестественные, можно сказать, "зверские", — все было задано импульсом, то есть замыслом...

...А зимой там колют дрова и сидят на репе,

и звезда моргает от дыма в морозном небе.

И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли

да пустое место, где мы любили.

(«Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», 1978)

Странная, казалось бы, вещь — стихи о любви, выстроены вокруг боли, а говорится о деревне. Но при этом их ни по теме, ни по сути не отнесешь к "гражданской лирике" — это просто лирика, притом любовная... Мы приобщаемся к внутреннему миру человека, способного чувствовать жизнь и людей, а это внутреннее богатство — одно из условий эстетического наслаждения. И приобщаемся в момент обострения всех его чувств, вобравших в себя весь мир вместе с этой деревней... "Пустое место, где мы любили" — полость, которая щемит, напоминает о любви, о том высоком, что редко воплощается в жизни, но все равно в нас живет, существует...»

В момент обострения любви, в момент накала чувств поэту все становится родным и близким, понятным и дорогим: даже деревня, затерянная в болотах, «...где чучел на огородах / отродясь не держат — не те там злаки...». Через свою любовь он приобщается ко всей жизни, к той самой народной жизни, о которой мы нынче не любим говорить.

- * -

3. Наросты лишнего

Иосиф Бродский на самом деле написал много лишнего, работал скорее не по-пастернаковски — лишь тогда, «когда строку диктует чувство...», а по принципу старой латинской поговорки, использованной Юрием Олешой для названия собственной книги, — «Ни дня без строчки». Отсюда рождались холодные, затянувшиеся, трудно читаемые, уходящие в пустоту многозначительности, никак не прерывающиеся строчки. Что это для него было — гимнастика ума? Иногда, думаю, одурев от собственной скуки нанизываемых строк, он кидался в такое же расчетливое, продуманное ерничество, пустое гаерство, рождающее порой немыслимую для поэта такого ранга и такого дарования пошлость. Те же «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» для меня законченный пример подобного занижения самого себя и своего замысла. И пусть литературоведы именуют это «скептическим классицизмом», пусть трактуют ученые мужи о бахтинском карнавальном низе, но ей-богу, всему есть свое место. И похабные русские частушки народ не распевал в храме или у могилы родителей. Должны же быть святыни у любого народа, у любого поэта, свои сакральные ценности или хотя бы уважение к ценностям других людей. Само обращение на «ты» к королеве уже отдает пошлостью, но далее: «В своем столетьи белая ворона, / для современников была ты блядь», или же такое ерничание над трагедией:

«Ей отрубили голову. Увы». —

«Представьте, как рассердятся в Париже». —

«Французы? Из-за чьей-то головы?

Вот если бы ей тяпнули пониже...» —

«Так не мужик ведь. Вышла в неглиже». —

«Ну, это, как хотите, не основа...» —

«Бесстыдство! Как просвечивала жэ!» —

«Что ж, платья, может, не было иного». —

«Да, русским лучше; взять хоть Иванова:

звучит как баба в каждом падеже»...

(«Двадцать сонетов к Марии Стюарт», 1974)

Эта грубая, брезгливая, высокомерная ироничность по отношению ко всему миру, от какого бы внутреннего отчаяния она ни происходила, отнюдь не близка простонародной похабной лексике. Это уже литературная люмпенизация своего же любимого языка. И в конце концов должны же быть какие-то святыни. К примеру, попробовал бы он так похотливо посмеяться над толпой голых евреев, стоящих в очереди в крематорий, поиздеваться над холокостом, как полезной чисткой, омолаживающей еврейскую усталую нацию. Ведь тоже в конце концов все сводилось к отрубанию головы тем или иным способом. Опасная эта тема — торжество низа в карнавальной культуре: сегодня можно поёрничать над сбитыми американскими башнями или же над затопленной подлодкой «Курск», а завтра над чем?

Обращает на себя внимание и его нескрываемая нелюбовь к Востоку, тоже принимающая иной раз достаточно явные ксенофобские формы. Тут к месту и не к месту употребляемый в стихах и прозе «Чучмекистан» в самом презрительном контексте. К примеру, в Бразилии на писательском форуме Бродский говорил: «Чучмекистан от этого тоже млеет, и даже пуще европейца. Там навалом этого материала из Сенегала, Слоновой Кости и уж не помню, откуда еще. Лощеные такие шоколадные твари, в замечательной ткани, кепки от Балансиаги и проч., с опытом жизни в Париже, потому что какая же это жизнь для левобережной гошистки, если не было негра из Третьего мира... А у белого человека вести себя нагло в других широтах основания как бы исторические, крестоносные, миссионерские, купеческие, имперские — динамические, одним словом. Эти же никогда экспансии никакой не предавались... сострадание, может, проснется в Джамбулах этих необрезанных...» Тут и презрительное по отношению к восточной мусульманской цивилизации эссе «Путешествие в Стамбул» с утверждением, что «...все эти чалмы и бороды — это униформа головы, одержимой только одной мыслью: резать... "рэжу" следовательно существую». После публикации этого эссе на английском языке его друг Чеслав Милош заметил: «Осторожнее с поездкой туда. За вашу голову назначен "приз"...» Не случайно и негр, один из студентов Бродского, бросил ему недовольно: «Короче, это все расистские штучки...» По-своему этот негр был прав.

Мусульмане могут обижаться вполне обоснованно. Тут и сатана, живущий не где-нибудь, а в мусульманском мире, тут и «Календарь Москвы заражен Кораном...», и «Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе...», и четкое формулирование будущего мира: «Либо нас перережут цветные. / Либо мы их сошлем в иные / миры. Вернемся в свои пивные...»

Может быть поэтому он и к бытовому, нерадикальному, антисемитизму относился снисходительно, как к еще одному, пусть и чуждому ему, мировоззрению, ибо и сам себе позволял быть ксенофобом по отношению к каким-то другим народам. Он и расизм считал неизбежным проявлением человеческих чувств. Неприятным, но неизбежным. Иосиф Бродский не раз говорил, что «в вопросе антисемитизма следует быть очень осторожным. Антисемитизм — это по сути одна из форм расизма. А ведь все мы в какой-то степени расисты. Какие-то лица нам не нравятся. Какой-то тип красоты...Что такое предрассудки, в том числе и расовые? Это способ выразить недовольство положением человека в мире. Проблема возникает, когда предрассудок становится частью системы».

Исходя из своих взглядов, он критически относился и к навязываемым в западных университетах политкорректным взглядам на воспитание человека: «Новаторы одержимы идеей, что программы слишком европоцентричны, географически и расово непропорциональны и т. д. Демократический принцип равенства... в некоторых областях не срабатывает. Одна из них — область искусства. В нем применение демократических принципов означает приравнивание шедевра к поделке... Но у радетелей равноправия... очень громкий голос — их не перекричишь». И далее достаточно рискованное для гражданина демократического мира заявление: «Я придерживаюсь теории, что на эволюционной лестнице человечества тоже нет равенства... Что не все люди — люди... Мы — грубо говоря, разные особи...» Иные его высказывания очень близки нашим самым пламенным реакционерам. Думаю, был бы Иосиф Бродский русским по рождению, неизбежно он стал бы сам пламенным реакционером... Вряд ли украинцам нравится его стихотворение о Тарасе Шевченко, которому он противопоставлял нашего Пушкина, своего Пушкина. Бродский, надо признать, не был человеком двойного стандарта: что позволял себе, то допускал и у остальных...

Ничего не остыну! Вообще забудьте!

Я помышляю почти о бунте!

Не присягал я косому Будде...

(«Речь о пролитом молоке», 1967)

А дальше там же — прямое предвидение сегодняшних дней в России:

...Иначе — верх возьмут телепаты,

буддисты, спириты, препараты,

фрейдисты, неврологи, психопаты.

Кайф, состояние эйфории

диктовать нам будет свои законы.

Наркоманы прицепят себе погоны.

Шприц повесят вместо иконы

Спасителя и Святой Марии.

……………………………………………

Я не воспитывался на софистах.

Есть что-то дамское в пацифистах.

Но чистых отделять от нечистых —

не наше право, поверьте.

Я не указываю на скрижали.

Цветные нас, бесспорно, прижали.

Но не мы их на свет рожали,

не нам предавать их смерти...

- * -

4. Несостоявшийся пророк

Прочитав массу необязательных, часто затемняющих облик поэта и вызывающих наибольшее раздражение своей «опережающей гениальностью» воспоминаний и интервью, я бы выделил лишь две более-менее стоящие книги: «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова и книгу воспоминаний Людмилы Штерн «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph». В них есть даже неприятная для самих авторов книг правда о ином Бродском, который оказывается шире их представлений, который влюблен в Россию более, чем требуется для еврейского эмигранта, который пропагандирует, наперекор им самим, великую русскую культуру, своими лучшими стихами называет стихи о любви к Марине Басмановой, а своим лучшим периодом жизни — жизнь в архангельской ссылке в 1964—1965 годах. Прав оказался Александр Исаевич Солженицын: не помешало бы поэту прожить и все пять лет в северной деревенской глухомани, совсем другого поэта получили бы те же американцы. Недодержали. Видит Солженицын в ссылке Бродского и в его стихах ссыльного периода: «Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломленным городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное — и уже втягивал в радость. Думаю: поживи Бродский в ссылке подольше — та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нем...» Я бы сказал, почти не удержались...

Да, он оказался никудышным пророком, об этом мы рассуждали еще с покойной ныне Татьяной Глушковой. Это слабое качество для большого поэта. Впрочем, Иосиф Бродский и сам рано почувствовал свою слабость в пророчествах. Для этого надо было быть другим — человеком железной воли, поэтом-трибуном, в конце концов борцом и полемистом. А он был болен и своей любовью, и своим телом, и своими сомнениями в себе самом. В пророки явно не годился.

У пророков не принято быть здоровым.

Прорицатели в массе увечны. Словом,

я не более зряч, чем назонов Калхас.

Потому — прорицать все равно что кактус

или львиный зев подносить к забралу,

все равно что учить алфавит по Брайлю.

Безнадежно. Предметов, по крайней мере,

на тебя похожих на ощупь в мире,

что называется, кот наплакал.

Каковы твои жертвы, таков оракул.

("Прощайте, мадмуазель Вероника", 1967)

А он и был одновременно и оракулом, и жертвой...

Увы, повинна его возлюбленная (если возлюбленные вообще могут быть в чем-то повинны) в несостоявшемся, загубленном даре пророчества, столь необходимом каждому истинному поэту. Поэт «обязан» следовать своим пророчествам, «обязан» следить с горных вершин, дабы они исполнялись. Многие приводят как явный пример пророческой несостоятельности Бродского несоответствие его ранних строк: «Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать. / На Васильевский остров / я приду умирать» — его двойному захоронению — сначала в Америке, затем в Венеции. Впрочем, и здесь судьба несостоявшегося пророчества, как я уже говорил выше, носит вполне конкретное женское имя — Мария. Не будь его жена итальянкой, может быть, и получил бы Питер еще одно место литературного поклонения, еще одну василеостровскую Ясную Поляну. Но все же любая конкретика управляется свыше, небесными силами, значит, нечто мистическое мешало Иосифу Бродскому всю жизнь исполнять свои поэтические пророчества.

И, боюсь, начиналось это все с того же изумительного любовного «Пророчества», посвященного Марине Басмановой, пророчества, полного надежд на самое счастливое будущее. О какой «мучительной ссылке» можно говорить исследователю его стихов, погруженному в чуть ли не былинные, фольклорные строки:

Мы будем жить с тобой на берегу,

отгородившись высоченной дамбой

от континента, в небольшом кругу,

сооруженном самодельной лампой.

Мы будем в карты воевать с тобой

и слушать, как безумствует прибой,

покашливать, вздыхая неприметно,

при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода...

(«Пророчество», 1965)

Пусть ныне все мемуаристы стараются как-то принизить значимость Марины Басмановой в жизни поэта. Она стала той судьбой для поэта, от которой его окончательно смогла отделить только смерть. Но само пророчество поэта о счастливой, сказочной жизни до старости с любимой женщиной (как пишут в сказках, и умерли они в один день...), увы, не сбылось:

Мы будем в карты воевать, и вот

нас вместе с козырями отнесет

от берега извилистость отлива.

И наш ребенок будет молчаливо

смотреть, не понимая ничего,

как мотылек колотится о лампу,

когда настанет время для него

обратно перебраться через дамбу.

(Там же)

Лишь только часть, хотя и немалая, этого северного поморского пророчества состоялась, лишь в одном подчинилась ему судьба (или любимая женщина, что часто одно и то же):

Придет зима, безжалостно крутя

осоку нашей кровли деревянной.

И если мы произведем дитя,

то назовем Андреем или Анной,

чтоб, к сморщенному личику привит,

не позабыт был русский алфавит...

(Там же)

Рожденный Мариной Басмановой сын от Иосифа Бродского был назван ею Андреем. Лишь в этом она пошла навстречу пророчеству своего возлюбленного. Но даже отчество поначалу ему дала по имени деда — Павлович, да и фамилию оставила сыну материнскую — Басманов. Сколько ни вчитываюсь во все версии любовных перипетий, в историю ее измены с бывшим другом Бродского Дмитрием Бобышевым, не понимаю истинной причины разрыва. Впрочем, это всегда тайна двоих, и никого более. Тем более историю с Бобышевым поэт своей любимой полностью простил (естественно, порвав все отношения с самим Бобышевым). Лучшие дни их любви остались в северной поморской ссылке. А дальше лишь нарастало чувство обреченности и катастрофичности в творчестве Бродского, так и не сумевшего отделить себя от своей любимой. Банальная, но вечная история о любви. Его старая знакомая Людмила Штерн вспоминает: «Мне кажется, что, несмотря на состоявшееся примирение и попытки наладить общую жизнь, несмотря на приезд Марины в Норенскую (место ссылки Иосифа Бродского в Архангельской области. — В.Б.) и рождение сына Андрея, этот союз был обречен... Для Марины Иосиф был труден, чересчур интенсивен и невротичен, и его "вольтаж" был ей просто не по силам... Постоянной напряженности между ними способствовало также крайне отрицательное отношение родителей с обеих сторон. Иосиф не раз жаловался, что Маринины родители его терпеть не могут и на порог не пускают. Он называл их "потомственными антисемитами"...» Остается только повторить: каждый выбирает свою судьбу сам, но предопределяется это свыше.

- * -

5. «Я - плохой еврей»

Национальный вопрос никогда не занимал много места в жизни Бродского. Он жил в русской культуре и жил русской культурой. И потому, может быть, даже в семейном плане впадать в еврейство никогда не стремился. Рассказывают такой случай: посмотрев фильм Вуди Аллена «Анни Холл» о неврастеничном еврее, раздираемом между манией величия и комплексом неполноценности да к тому же без ума влюбленном в англосаксонку «голубых кровей», Иосиф Бродский небрежно бросил: «Распространенная комбинация — dirty jew и белая женщина. Абсолютно мой случай...» Бедный Иосиф все искал объяснений своей неудавшейся любви, но, думаю, и для Марины Басмановой его еврейство ничего не значило: рождение сына от него — тому явное доказательство. Это лишь попытка самооправдания в своей любовной трагедии. А в память о поморском «Пророчестве» он все-таки и дочку от позднего брака назвал Анной. Так и получилось: Андрей и Анна. И оба — от «белых» нееврейских женщин. Как говорил Бродский: «Абсолютно мой случай...»

В чуждый ему Восток входил, как ни странно, и Израиль. Сэр Исайя Берлин рассуждал на эту тему с Дианой Абаевой:

«Д. А. А почему, по-вашему, он избегал Израиля?

Сэр И. Б. Не знаю почему... Он не хотел быть еврейским евреем. Быть окруженным евреями, мучиться еврейскими мыслями, думать о еврейских проблемах было не для него. Его еврейство не интересовало. Он вырос в России и вырос на русской литературе. Это было для него.

Д. А. Он ощущал себя северянином, петербуржцем. Любил Север, идею Севера. Это у него общее с Оденом. Он по его стопам ездил в Ирландию, и ему тоже, как Одену, нравилась северная Англия, Швеция. Италию он обожал, но это было сибаритское и эстетическое восхищение заезжего человека. А чтобы поработать, так это где-нибудь на Севере. Восток ему совсем был чужд, он его внутренне как будто побаивался».

Он осознанно не хотел быть евреем в литературе, еврейским поэтом, поэтом для евреев. В жизни — ради Бога, он никогда не комплексовал, но и не возвеличивал свое еврейство. В литературе он был заведомо русским поэтом и никаким другим. Его поздний бунт против русской культуры в себе самом явно не удался. В его русскости были свои провалы, свои отторжения, свое изгойство. Перед отъездом из России он зло написал:

Собака лает, ветер носит.

Борис у Глеба в морду просит.

……………………………………

Пускай Художник, паразит,

другой пейзаж изобразит.

(«Набросок», 1972)

Пейзаж оказался американским. В изгнанничестве он одно время пытался отринуть от себя Россию, пытался издеваться над ней, что хорошо продемонстрировал Александр Солженицын в той же статье о Бродском: «И так получилось, что выросши в своеобразном ленинградском интеллигентном круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся. Да и весь дух его — интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая преемственность... В "Пятой годовщине" (1977) даже пейзажные приметы покинутой страны перечисляются без малейшего сожаления. Потом в выступлениях Бродский называл Россию своей "бывшей родиной"...»

Да, много чего чуждого России можно найти у позднего Бродского, как у любого другого самых русских кровей эмигранта, долго живущего вне родины, как и у самого Солженицына, например, в его пожеланиях американцам военной неуступчивости в переговорах с Россией. Не о том сейчас речь.

В Иосифе Бродском меня скорее удивляет другое — что русскости в своей поэзии и даже в жизни, в ее запредельности и амбивалентности он так и не сумел преодолеть. И еврейскость в свою культуру не пустил. На этом сходятся и Александр Солженицын, и Наум Коржавин, и Шимон Маркиш. Шимон Маркиш пишет: «Смею полагать, что в этой уникальной поэтической личности еврейской грани не было вовсе. Еврейской темы, еврейского "материала" поэт Иосиф Бродский не знает — это "материал" ему чужой...» Он не был иудеем ни по вере, ни по мироощущению, впрочем, так же, как и Осип Мандельштам и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную судьбу в русской культуре.

«На "Кем вы себя считаете?" — Бродский отвечал: "Русским поэтом"; на "Считаете ли вы себя евреем?" — отвечал: "Считаю себя человеком"... На "Важно ли для вас, что вы — еврей?"... пространнее: "Для меня важным в человеке является, трус ли этот человек или смел, честный он или лжец. Порядочен ли он, что особенно проявляется в отношении человека к женщине"», — пишет в книге о Бродском Людмила Штерн.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Иосиф Уткин*

Иосиф Уткин* Вместе с комсомолом можно поздравить русскую литературу с появлением первых произведений Иосифа Уткина1. Уже эти первые произведения показывают, что мы имеем в его лице настоящего поэта. Поэт, то есть художник-литератор, излагающий свои мысли и чувства в

Иосиф Христиан фон Цейдлиц[77]

Иосиф Христиан фон Цейдлиц[77] Этот австрийский поэт-романтик прожил богатую и интересную жизнь. Он сам принимал участие в битвах с наполеоновской армией, и личность французского императора произвела на него очень сильное впечатление. Попытка поэтически осмыслить судьбу

Иосиф и его братва

Иосиф и его братва Эдвард Радзинский. Апокалипсис от Кобы. Иосиф Сталин. Начало. М.: АСТЭдвард Радзинский может быть, если надо, предельно скромным. В новой книге он мелькнет перед читателем лишь в самом начале — словно робеющий дальний родственник на пышной кавказской

Александр Проханов. Теплоход «Иосиф Бродский»

Александр Проханов. Теплоход «Иосиф Бродский» «Ультра.Культура», Екатеринбург В этот раз Проханов крутанул штурвал сильнее прежнего – и, похоже, «Теплоход» протаранит-таки мол, за которым укрывались от иронии скептиков самые преданные его читатели, чтобы, затонув,

И.А. Бродский

И.А. Бродский Иосиф Александрович Бродский (24. V.1940, Ленинград — 28.1.1996, Нью — Йорк) — выдающийся и всемирно известный русский поэт, лауреат Нобелевской и других престижных премий — прошел непростой и нелегкий жизненный и творческий путь.Детские годы будущего поэта прошли

Приложение [Рецензия на книги: ] Иосиф Бродский: стратегии поэта и мифы о нем (заметки на полях книг интервью)

Приложение [Рецензия на книги: ] Иосиф Бродский: стратегии поэта и мифы о нем (заметки на полях книг интервью) Бродский И. Книга интервью. 3-е изд., испр. и доп. М.: Захаров, 2005. 784 с. Тираж: 5000 экз.Полухина Валентина. Иосиф Бродский глазами современников. Книга вторая (1996–2005).

Александр Ват и Иосиф Бродский: Замечания к теме

Александр Ват и Иосиф Бродский: Замечания к теме В одном из своих интервью, данном 10 сентября 1991 года в Лондоне, отвечая на вопрос о роли снов в поэтическом творчестве, Иосиф Бродский сказал: «Ну что такое сны? Вы знаете, сны, как сказал один мой в некотором роде знакомый, —