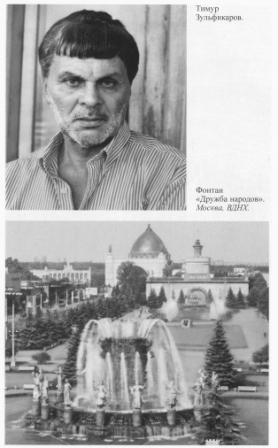

ТИМУР ЗУЛЬФИКАРОВ

ТИМУР ЗУЛЬФИКАРОВ

Кликуша

Я умру вместе с русской последней деревней

Когда в очи и в душу полезет победный бурьян

И когда над забытою Русью в траве продираясь последней

Лебединый последний навеки взойдет просквозит караван

Я умру вместе с русской последней деревней

Вместе с русским последним опойцей пропойцей

Сильвестром попом

Вместе с русской последней вдовой заревницей бездонной

солдаткой Лукерьей

Что покорно полвека с войны дожидалась убитых сынков

Я умру распадусь вместе с русской последней трухлявой

орловской избою

Вместе с церквью последней в которой лишь мышь да зола

Вместе с нашим льновласым кудрявым пианым раздольным

Христом что приколот прибит пригвожден притеснен

ко кресту ко березовому

И Его — Одного на Руси неповинного — некому снять

спеленать обласкать

Я умру вместе с русской последней блаженной деревней

Я обдамся упьюсь из колодца последнего дремной

прогорклой невольной забытой

Сиротской водой

Русь!.. Слеза ты моя!.. Да была ль ты?.. Была ли твоя

золотая деревня?

Или был только шелест сентябрьских твоих златотканых

златопарчовых злато-

Хладных златосеребряных златодымчатых златотягучих

златозадумчивых рощ?..[4]

Дарящий улыбку посреди больной Имперьи

Тимур Касимович Зулъфикаров родился 17 августа 1936 года в Таджикистане, в городе Душанбе. Отец был расстрелян в 1937 году. Мать — русский ученый-востоковед, автор известнейших в Таджикистане словарей и учебников.

Как пишет он сам: «Мой отец — таджик, мать — русская. И потому две культуры, две религии особенно притягивают, волнуют, томят меня: Азия и Русь...»

Детство провел в Таджикистане, учился в русской школе в Душанбе. Затем переехал с матерью в Ленинград. Начинал учиться на филологическом факультете Ленинградского государственного университета, но вскоре ушел из него и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1961 году. Долгие годы был лишен возможности публикации своих оригинальных стихов и песнопений, орнаментальной прозы. Вынужден был работать сценаристом на Таджикской киностудии. Автор многих сценариев, среди них и фильм «Черная курица» по сказке Погорельского, получивший немало призов и в России, и за рубежом.

Редко публикуясь в московских журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя», Тимур Зулъфикаров лишь в 1980 году увидел свою первую книгу «Поэмы странствий», вышедшую в «Молодой гвардии». До перестройки вышли еще две его книги: в издательстве «Известия» — «Мудрецы, цари, поэты» (1983), в «Советском писателе» — «Таттабубу» (1984). Его определили в нишу ориентальной литературы, хотя он всегда был тонким знатоком русского языка, русской истории и создал свой пленительный стиль, используя знание древнерусской и библейской литературы.

К перестройке отнесся скептически, начав регулярно публиковать свои публицистические работы в газетах «Завтра» и «День литературы».

Живет в Москве. Женат. Лауреат нескольких международных премий.

Прежде, чем поймешь смысл песнопений и молитв Тимура Зульфикарова, — услышишь его чарующие звуки, увидишь набегающие, как волны друг на друга, повторяющиеся, дополняющие друг друга строки. В уединении, в дачной тишине я долго вчитывался в них и едва ли не физически ощутил ритмы его поэтической речи, пышное восточное цветение метафор и сравнений, и статья моя о Тимуре Зульфикарове сложилась почти в его стилистике. Таков магнетизм поэта. До смысла его поэзии доходит не каждый даже из его поклонников. Впрочем, свой смысл есть и в звуке, и в звуковом повторе, и в словесных кружевах его строчек.

Так дико так пустынно люто одиноко сонно так печально дремно

Так пахнет горьким дымным палым листом

Так пахнет голым беззащитным березовым стволом

Так пахнет тайным одичалым гибельным кочующим волком...

О, Богородица!...

Скорей покрой златую Русь своим покровом снежным святым платом

омофором

Чтоб стало на Руси светло

Чтоб стало на душе тепло...

(«Так дико так пустынно...»)

Он сам, как кочующий монах, переполнен древними забытыми обрывками молитв, старается восстановить дряхлые прошлые тексты, чтобы спасти будущее людей, чтобы возрадоваться вместе с ними и с ними же вместе погибать, уходить в мир иной, оставляя для будущего не проклятья злобных от несчастий людей, а почти исчезающую улыбку от слов радости и надежды. Но в том же ритме слов и звуков, теми же протяженными метафорами он сегодня пишет и о самой жгучей современности, о гражданской войне в Таджикистане, о расстреле Дома Советов в 1993 году, о разрухе и развале его родной величественной Империи.

Поэзию Тимура Зульфикарова не спутаешь ни с чем и ни с кем. Иногда, устремляясь в простоту своих песен и романсов, он чем-то напоминает иеромонаха Романа, иные его стихи близки поэзии Максимилиана Волошина, какие-то строчки могут напомнить о его восточном друге Олжасе Сулейменове, но это лишь тень дальнего сближения. И поэтикой своей, и ритмами, и смысловыми пластами он далек от поэзии своего времени, далек от поэзии XX века в целом. Впрочем, он также далек и от великой русской поэзии века ХIХ-го.

Истоки его поэзии, его чарующих, завораживающих, наполняющих то дремным томлением, то тревожащим ритмом звуков — в глубокой древности. Его наползающие друг на друга, как льдины на Северном полюсе, словеса рождены, кажется, тем же повелением, что и библейские тексты, духовные песнопения, заклятья каменных веков. Его поэтика взята из текстов погибшей много веков назад Александрийской библиотеки8. Она пришла к нему по наитию, как часто происходит с пророками и поэтами, и в этом смысле рукописи в самом деле не горят. Через века поэты и пророки ведут свою словесную перекличку.

Наверное, он еретик, даже не смыслом своих стихов — во многих из них он верно служит Богу, в других — Аллаху, – но будучи художником с мятущимся духом, он уже поэтикой своей противоречит библейскому смыслу. Очевидно, скажет мудрый учитель, нельзя одними и теми же волшебными приемами, звуковыми повторами, одинаковой ритмикой, одним ударом колокола и звать людей в храмы совершать богоугодные дела, и звать людей в постель к блуду сладкому и заманчивому или к битвам кровавым, жестокосердным... И до него пели свои моления монахи-подвижники, но его зульфикаровское молитвословие, его умиленная песнь, хотя и истекает из глубин души, но взывает часто не к Господу. Его красно украшенное слово частенько пьянит. Услаждает. Веселит усталого человека, уносит его с дионисийским дымом в лазоревые небеса от скучной земли, как признается и сам поэт. Молитва порой оказывается и хмельной, и безумной, и медоточивой. Поэт не хочет добавлять горести человеку, и без него утомленному грешной невыносимой жизнью, он готов в молитвенных словах и песнопениях унести его в наркотические радостные видения. Хоть на миг. Хоть на мгновенье одарить его счастьем.

Что мог поделать Тимур Зульфикаров, если это природное его волхвование опережало даже его собственную душу, лишь позволяя ему заполнить чашу его шаманского торжища то собранными им напевами гор и степей, пустынь и ущелий, то услышанными из древних веков русской истории песнями героев, княжескими обрядами, жалобными песнями старцев и вдовиц. Его плавильная поэтическая чаша плавила все, не отделяя видений мусульманских от видений христианских, перемешивая зороастрийские откровения с древнееврейскими пророчествами. Газетные новости сегодняшнего дня под пером Зульфикарова сразу уходят в древние хранилища памяти человечества. В одном словесном и заповедальном ряду в творчестве поэта оказываются откровения Омара Хайяма, пророчества Сергия Радонежского и боевой клич газеты «Завтра», передовицы Александра Проханова... Его эпическая чаша склеена из осколков разных вер, разных времен и разных традиций. Лишь вначале это была Азия и Русь. Как признает сам поэт: «Мой отец — таджик, мать — русская. И потому две культуры, две религии особенно притягивают, волнуют, томят меня: Азия и Русь. Отсюда блужданья, странствия двоякой двубережной неприкаянной веселой русско-таджикской души-музы». Затем к союзу Азии и Руси добавились и другие поэтические, религиозные и исторические параллели.

Он бесконечно расширяет свою поэтическую вселенную, оставаясь в ней очарованным одиноким заблудившимся спутником. Он прямо по Бунину познает тоску всех стран и всех времен, оставаясь одиноким прохожим на зыбком песке вечности.

«Я сочиняю самую вольную! Самую богатую! Самую медовую невнятную

цветастую павлинью поэзию в России дотоле небывалую.

И потому нет у меня, ветхого, ни славы ни денег ни друзей преданных

ни даже сапог для зимы русской...

...Но ты счастлив, босой одинокий павлин в стране снежных куриц?..

Да!..»

(«Павлиньи перья»)

Что держит воедино, что объединяет столь несоединимые понятия Востока и России в поэзии Тимура Зульфикарова? Лишь чувство великой Империи. Он болен им еще с детства, он обречен на свою имперскость. Даже временами ненавидя Империю, он вынужден творить по ее законам. «Поэт — и империя, поэт — и тиран, человек — и Бог. Жизнь — и загробные странствия неприкаянной души — вот главная тема моих поэм». К тому же поэт в избытке чувств всегда живет сам, опьяненной жизнью своих героев, но и читателей своих опьяняет, вгоняет в наркотическое, сомнамбулическое состояние. «Да. Я люблю пенные чаши вина, а не диетический бульон литературных импотентов. Я люблю дионисийскую опьяненность краткой нашей жизнью!.. Забыли мы, что слово может пьянить и уносить от больной эпохи!» Поэт если не лечит саму боль времени, то хотя бы дает передышку радостного опьянения чудом жизни. Думаю, он прав. Он использует молитвенный канон не для смирения, а для забвения, для опьянения, для услады. И потому — он еретик для всех. Он и кается для всех.

Что ему делать в родном и крайне дорогом его сердцу Таджикистане, если мать у него — русская, известный филолог. Даже не будь этой страшной гражданской войны, ему было бы тесно среди традиционной современной таджикской поэзии, питающейся древним полузабытым классическим наследием великого прошлого. Да и его там, в Душанбе, многие соратники не принимали за своего. В лучшем случае он был для них связником, посланником, далеким московским и питерским имперским гостем.

Но что ему, выросшему в восточной неге, воспитанному в восточных чувственных оттенках знаний и умений, рожденному таджиком Касымом, делать сейчас на обломках больной Империи где-нибудь в дальней московитской глубинке?

Его близкий друг Владимир Личутин, сам северный кудесник слова, искренне считает, что «кровь восточная слилась в Зульфикарове с русскою кровью, смешались языки, миры, причуды, затеи. И все же жара Востока оборола стылый Север: ибо родина бывает одна, и зов ее, запечатленный тысячью милых с детства примет, куда сильнее, памятнее, подробнее, хмельнее будущей городской науки. Зульфикаров пишет на русском, но он таджик, и потому стихи гор куда приметливее, пространнее, сочнее стихов заснеженных новгородских равнин...»

Для Личутина его друг — таджик, но для многих таджикских писателей Зульфикаров — русский. И это еще одна драма, более того — трагедия поэта. Как и многие мировые открытия поэзии последнего времени, он весь — на изломах своего времени, своего пространства. Не так ли рос на своих островах Вест-Индии последний нобелевский лауреат по поэзии Дерек Уолкотт?9 То ли цветной, то ли белый, то ли колонизатор, то ли жертва колонизации? Кстати, таким же изгоем был и Салман Рушди10, невольный имперский ставленник уже давно распавшейся Британской империи...

Вот и Тимур Зульфикаров — невольный имперский ставленник — вольно мог существовать и чувствовать себя только в границах Империи, а если ее нет, или уже нет, он продолжает ее сам на страницах своих книг. Лишь имперскому поэту вольно бродить и по мусульманским, и по буддийским, и по христианским просторам и нигде не быть чужим, везде находить пристанище, везде продолжать свою песнь. Кто ее остановит?

Разве его поэма «О князе Михаиле Черниговском» — это не русская поэма? Разве далека она от древних русских поэм «Слово о полку Игореве» и «Слово о Законе и Благодати» по ритмам своим, по словам, по понятиям своим? А если кажется эта легендарная, времен Сергия Радонежского и Михаила Черниговского, зульфикаровская Русь напетой и возникшей из его волхвования, — книжной и стилизованной, то и точно так же напетая от древних восточных поэм и сказаний Азья дервиша Зульфикара становится новым восточным литературным мифом. Но не миф ли и вся наша литература? Мощь и трагизм сюжетов одинаковы что во времена Михаила Черниговского, что во времена царя Бахрам-Гура Сасанида, что во времена кровавого развала Советского Союза. Так же гибнут дети, и так же плачут женщины. Потому все они достойны воспевания в новом молитвослове великого грешника дервиша Зульфикара. Бог ему простит этот экуменизм на крови... «Русская святая тысячелетняя Империя рухнула, и мраморные, неповинные, византийские обломки, кариатиды пали на безвинные головы наших дедов и отцов. А нынче насмерть на нас обрушилась, рухнула советская империя, и радиоактивные, чернобыльские бетонные обломки, плиты рухнули, осели на наши головы!..»

И случаен ли союз древнего помора Владимира Личутина с заколдованным дервишем Зульфикаром из тысячелетней давней эпохи? Он и сам такой же собиратель древних русских слов и звуков, древних обычаев и героев, как Тимур Зульфикаров. А не из того же древнего колдовского мира слов-оборотней и слов-заклятий, слов-оберегов и слов-оздоравливающих вышел ныне самый современный писатель Александр Проханов? Откуда его парад метафор? Из самой глубокой древности. И почему они все оказались творчески близки друг другу? За ними не только плач по потерянной Империи, за ними магическая сила древних слов, которая может вести и в будущее. Эти слова давно потеряны на Западе, там таким последним великим заклинателем был Толкин, так всерьез и не понятый и на Западе, и в России, создатель последнего великого мифа белой цивилизации. На Руси последние великие таланты также трепетно относятся к природной метафористике, как их деды и прадеды. Они не придумывают метафоры, они ими живут, живут эпитетами. Живут фольклорными обрядами, всей древней, исчезающей на глазах словесно-образной палитрой слов и сюжетов.

В России живы пока еще кудесники древних слов и понятий. Думаю, среди них и Тимур Зульфикаров. Прикасаясь к его перу, все становится метафорическим, все уходит в мистическую хранимую вечность. Значит, жива еще и великая русская литература. Его Восток — это уже понятый и принятый нами, русскими, Восток. Это наша Ойкумена, наша окраина пусть больной, но еще Имперьи. Ее продолжает петь в своих песнях, сказах, мифах и поэмах Тимур Касымович Зульфикаров.

Не шелохнется чаша Русь.

Не шелохнется не колыхнется не содвигнется чаша полевая травяная чаша

Русь овечья Русь

А испей а испей а испью

А избей а избей а смирюсь а смирюсь а усну...

Шел полем Иисус в бездонну в росну светлу чашу ликом осиянным заглядясь

по-девичьи смеясь ой заглядясь

Русь Чаша Рос зеркальная хранящая запечатленный отраженный вечный

светлый лик ликующий Христа

(«Русь — чаша»)

Он — яркий живописец слова, он способен рисовать картины гниения и распада, картины схватки и поражения, картины блуда и осквернения. Он сам создал свой стиль, опираясь на словеса древних. Но в затуманенности его сладкоречивых слов не тонет правда. Всего хватает в печальном отражении дремотно-развалившейся нынешней Руси в поэзии Тимура Зульфикарова, и жутко вглядываться в его иные гнилостные картины Руси. Не отворачивается поэт от нынешней грязи и скорби, от крови и предательства, но в итоге у Зульфикарова лишь Русь с Христом, а Христос с Русью, а что может быть выше этой истины?

Его имперскость, так же как имперскость любого другого русского, украинского, татарского или белорусского поэта или прозаика, делает их всемирными, имперскость всегда приобщает к мировой культуре. Если и сегодня русский поэт прислушивается ко всему многоголосью своих товарищей по бывшей Империи, обогащается их родовыми древними знаниями, становится знатоком десятка национальных культур, он поневоле становится всемирным поэтом, он уходит от своей региональности, становится явлением мирового порядка. Не случайно же «Земные и небесные странствия поэта» Тимура Зульфикарова были отмечены английской премией «Коллетс».

И в то же время Тимур Зульфикаров поэт почти церковный, богобоязненный, но не канонический. Он, как всякий яркий поэт, образен, обладает редкой звукописью, но и в поэзии существует вне канона. Его поэзию полезно хоть немного слушать и слышать, даже если не в исполнении поэта, то самому читать его иные стихи, тогда поймешь многое, дойдешь до пророческого смысла. Иногда смысл почти не замечается или теряется, преобладает музыка, вибрация слов, колебания слов. Ты как бы погружаешься в древнее гипнотическое состояние, слышишь звук один, второй, третий, и на фоне звуков появляются образы, потом эти образы начинают перевешивать, заслонять звук, и тогда тебя иногда раздражает чарующий перебор звуков, ибо и смысл стихов становится громаден. Ты сам материализуешь уже мир Зульфикарова вокруг себя:

Поэт... всю жизнь ходил со свежей ширазской розой в руках

Никто не знал откуда он доставал ширазские розы зимой

Когда пришли к нему шесть ночных палачей чтобы убить его он поднял розу

высоко в руках и сказал

Стреляйте в меня но не попадите не разбейте не развейте розу

Чтобы как я не осыпалась не расплескалась до срока своего

Дервиш сказал:

— Так должны жить и умирать поэты...

Если они должны умирать...

(«Смерть поэта»)

Читатель волен прочитывать кружевные, игольчатые, перламутровые, ледовые, упоительные строчки, упиваться ими и возвращаться к ним опять, и ему уже не всегда требуются другие, новые, насыщенные, пахнущие иной свежестью строчки поэта. В каком-то смысле его не обязательно всегда дочитывать до конца, им можно наслаждаться понемногу, по частям, заполняя свою черствую суетную душу певучими переливами чешуйчатых слов. Кому-то хватает и одного цветка, чтобы понять всю прелесть его, кому-то нужен целый букет, а кто-то наслаждается и сброшенным ветром откуда-то очаровательным лепестком.

Его стихи всегда многослойны и обладают разными уровнями реальности и условности, разными уровнями их постижения. Иным читателям хватает и звукового очарования, другие тянутся к его византийской имперской возвышенности слога, не заботясь о содержании, третьим всегда нужен и зульфикаровский смысловой шип внутри розы, острый шип отношения к действительности.

Русь Русь Русь! А твои ли неоглядные златохмельные златопохмельные

леса — не Гефсиманский необъятный сад?..

……………………………………………………

Гляди поэт, тут тут самый несчастный на земле народ русский томится

Гляди — а тут самый блаженный вольный народ боголюбец богоприимец

русский затаился..,

(«Гефсиманский сад»)

Не случайно же его не печатали десятилетиями в советское время. Над ним измывалась цензура. Он эстетически был им неуместен.

Не случайно и в девяностые годы, в период развала и уничтожения Империи, он становится постоянным автором газет «Завтра» и «День литературы» — самых протестных газет нашего времени. И самых имперских газет. Вдруг этот «суфийский декамерон», этот «алый цыган», этот песчаный тоскующий верблюд, этот сладострастный и эротический певец своего зебба среди новелл о любви и среди обрывков молитв и исторических песнопений прячет где-то свой простой и надежный автомат Калашникова!.. И внутри его сладостных видений и ритмической текучести стиха появляется простое проклятье всем нынешним разрушителям Империи. И уже герой сам берет пистолет и стреляет в страшную колесницу разрухи, но пули были пьяные и никого не задели... И кричит его герой: «Гляди, поэт! Мертвецы пришли на Русь в обличье живых! И они пляшут замогильные чужие мертвые пляски!.. И я Хозяина тирана Беса Губителя Руси отхлестаю на небесах, как блудного пса. Отобью отдеру его над Русью...

И чахоточный поэт увидел двуглавого орла, заживо объятого кишащими муравьями пухоедами тлями... орел с тысячелетних небес падал, падал...»

Кто остановит падение русского орла? Под силу ли это поэту? Ему под силу кричать, призывать, волхвовать, но есть и читатели... Его «священное безумство» становится реальным объектом самого пристального наблюдения. И не случайно же такие кудесники постоянно кучкуются вместе со своими ритмическими заклинаниями. Талая вода робких песнопений может превратиться и в смывающий все поток талых вод. Не ими ли готовится новый всемирный потоп, дабы затопить мир бездушия и торгашества? Не эти ли прекрасные златопевцы вдохновили разрушителей всемирных башен зла? Чем прекраснее поэзия, тем она более сильна и страшна для разрушителей. В хрупком злате слов закутанного в халате дервиша Зульфикара постепенно растет памятник стойкости, памятник устоявшим людям.

Матерь! Мати!..

Сколько ж выпало Тебе блаженно странствовать

Скитаться

Чтобы все дубравы на Руси златым огнем затеплить зажечь аки

Лампады свечи величальные венчальные...

(«Богородица»)

Поэт изображает всю нынешнюю Россию с мором и голодом, с безбожием и преступниками, но и в такой России он видит надежду на спасение. Что помогает ему?

Прошлое. Великая история, великая литература, великая вера. Он не хочет умствовать, он хочет чувствовать. Прочитайте его последнюю поэму — «Горькую беседу двух мудрецов-златоустов в диких медвяных травах». Поэт опускает злую современность в смиренную вечность, словно стакан кипятка в океан, и призывает воителя-заступника на бесов и растлителей Руси. Влюбленный в Русь, он не хочет смиряться с дурным финалом.

Он всегда опьяняется самой жизнью, какая бы она ни была. Опьяняется жизнью бомжей и проституток, жизнью вельмож и властителей, он плачет вместе со своим народом, но готов принять любую жизнь, ибо за ней — будущее, за ней — возможное спасение.

По сути своей он прост, как и просты его песни, которые поет его очарованная ученица. Только перенесись куда-нибудь вдаль, и по времени, и по пространству, чтобы не мешала нагрянувшая суета, и погрузись в караван его песнопений. Они все о том же: о любви, о смерти, об одиночестве творца и о могуществе тирана. Что может молвить муравей, ползущий по пирамиде, да и заметит ли он ее?

Он отражает свое имперское пространство, в котором проходит и вся наша жизнь. Он улавливает из древности живые духовные слова, и оказывается, что они несут тот же смысл, что и раньше. Его стихи-молитвы, стихи-заклинания, стихи-откровения о прошлом становятся услышанными читателями, а значит, и сам автор становится прощенным.

Ой вы хвойные хоромы

В вас бы сгинуть на века

В вас уснуть бы навсегда

Да на тихих на холомах

Обворованы-обломаны

Словно ветви май-черемухи

Плачут храмины Христа

Плачут сироты Христа

Уповают уповают

Русский божий человече

Уповают на тебя...

(«Песня»)

Может быть, поэзия Тимура Зульфикарова и на самом деле тот дальний, далекий, неслышный и невидимый сакральный Эверест, о котором мы все знаем, но к которому часто и пути простому человеку перекрыты. И лишь кто-то, одиночкой, прорвется на вершину и прокричит оттуда с любовью на всю Русь, на все ее холмы и поля все то же простое слово человечье: ищи простоту любви и живи в ней, страшись смерти и беги от нее, цени друга и держи слово свое!

Пересказывать книгу притч Тимура Зульфикарова — это все равно, что самому становиться дервишем.

Я всегда, с той поры, когда мы познакомились с Тимуром в начале семидесятых годов, считал его несомненно русским поэтом. Мы все тогда держались вместе — одной сорокалетней литературной неприемлемой для начальства ордой. Среди нас был и казах Оралхан Бокеев, ярчайший талант своего народа, и тихо бормочущий что-то Борис Примеров, страстные борцы за русское дело Владимир Личутин и Владимир Крупин, эстеты Володя Орлов и Руслан Киреев, были и наши восточные пророки Анатолий Ким и Тимур Зульфикаров. Я их всех считал несомненными имперскими русскими писателями... Впрочем, я уже тогда считал русской имперской литературой и Айтматова, и Сулейменова, и Рытхеу, и Василя Быкова и, очевидно, был в этом прав. Такими же русскими писателями, как Проханов или Маканин, я считал всех талантливых писателей, пишущих на русском языке. Своими национальными нюансами, национальными характерами, своей поэтикой они лишь обогащали, делали всемирной русскую культуру. Тоска по мировой культуре делала их всех мировым литературным явлением. И Нобелевская премия Иосифу Бродскому — это все-таки премия великой русской литературе прежде всего.

Даже внутри своей личной поэтики Тимур Зульфикаров подчеркнуто широк и эклектичен. То сворачивает к европейскому средневековью, то к гомеровской «Одиссее», то резко поворачивается к восточному лиризму Хайяма, Хафиза, Фирдоуси, то уходит к истокам русских былин и «Слова о полку Игореве»...

Делить поэта Тимура Зульфикарова на русского и таджика, на буддиста, мусульманина или христианина, а то и католика я не в состоянии. Бог ему простит его прегрешения и еретические выпады, ибо высший смысл творчества поэта — любовь к людям, спасение души.

Богооставленные реки — зачем текут

Богооставленные травы — зачем растут

Богооставленные храмы куда глядят

Богооставленные избы зачем дымят

Зачем кишат грешат бездонно

Богозабытые града

Богооставленный народ мой

Грядешь куда?

(«Русь Богооставленная»)

Тимур Зульфикаров в своей поэтике никогда дальше средневековья не продвигался, потому и оставался и, думаю, будет оставаться недопонятым ценителями современной поэзии. Он осознанно, а может, с опаской для себя даже не приближался к пушкинской и послепушкинской поэтике. Отстранял ее от себя. Даже когда он пишет свои стихи на смерть Пушкина, он лишь сам познает его как нечто иное, прекрасное, но дальнее для него. Ему, в его поэзии, Александр Пушкин не нужен. Так же, как не нужен ему Сергей Есенин или Борис Пастернак. Тем и велика русская культура, что она разновелика и разнообразна. Пальма никогда не станет дубом, береза не превратится в кипарис.

Тимур Зульфикаров как бы дал новые побеги на древнем полузасохшем дереве поэзии Бояна. Он и стал этим новым Бояном русской поэзии XX века. Тимур, растекающийся своими златоткаными, златосеребряными дождями-словами посреди осиянной русской дороги в будущее.

Естественно, он пришелся не ко времени и не к месту во времена перестройки, во времена гибели его Империи. Не ко двору нынешнему Ему бы быть придворным средневековым поэтом во дворе знатного вельможи. Откуда бы он позволял себе и убегать на время в чужие леса, и дерзить своему суверену.

Он мог бы на самом деле оплакивать погибших русских воинов во время битв с монголами и татарами, петь на княжеских свадьбах. Посмотрите, как слово за словом он ткет свое величальное или же дремотно-печальное полотно поэтических откровений и плачей.

Меня радует скорее другое — что и сегодня все-таки хватает ценителей уникального зульфикаровского дара. И сегодня он нужен своим читателям. А читатели откровенно нужны ему. И он идет на громокипящие вечера газет «Завтра» и «День литературы» со своим словом, он готов поднять митинговое знамя русского слова. Как любая пророческая поэзия, его поэзия и героическая, и трагическая. Он видит гибель, вымирание людей и на русском Севере, и в далеком родном Таджикистане. И он не знает, как остановить эту гибель. Любовью? Нежностью? Эротикой? Чувственностью мира?

И потому эротичность иных поэм Зульфикарова, на мой взгляд, носит не бытовой, заниженный, и даже не раблезианский характер карнавального низа, а представляет один из выходов спасения человека. Пробуждая чувственность человека, он стремится заслониться от пошлости и кровожадности его.

Аллах! Дай мужам ослов стволы!.. Дай женам груди слаще даштикипчакских дынь, слаще самаркандской халвы!., дай их лону свежесть нежность мартовской речной прибрежной каракулевой родниковой сон травы травы травы!..

(«Песни дервиша»)

С тех пор, как знаком с Тимуром, помню всегда его терпеливое ожидание пришествия, признания, озарения своих читателей. Он приучил к своей поэзии даже советских издателей и спустя двадцать лет устного чтения своих песнопений и заклинаний стал с начала восьмидесятых годов, еще в застойное брежневское время, регулярно выпускать свои томики то ли стихов, то ли прозы, печататься в самых видных литературных журналах. Редакторы их лишь пролистывали. За редактуру, к счастью, не брались. Помогала и восточная фамилия. То, что не дозволялось чисто русскому поэту (и второго Велимира Хлебникова в семидесятые годы не допустили бы сами редакторы, пример тому — поэзия Леонида Губанова, не более сумасшедшая с обывательской точки зрения, чем поэзия Тимура Зульфикарова), в Москве позволили как бы таджику, решили, что им так писать положено по традиции, что это их стиль. А уж издав первые томики в Москве, в главных издательствах Империи, он дошел в 1990 году и до родного Душанбе. Тогда и на родине поэта издатели решили показать свою смелость и широту. До этого он для них был лишь талантливым и изобретательным сценаристом на киностудии. Как говаривали в мире кино: самый авангардный сценарист работает на самой консервативной и отсталой таджикской студии. Он даже получал за сценарии какие-то премии и награды, но явно тяготился этим. Он знал себя прежде всего как поэта и только поэта.

Никогда и никому не понять, к авангарду или к самому ретроградному древнему традиционализму надо относить поэзию и ритмизированную прозу Тимура Зульфикарова. Может быть, настоящий авангард — это и есть всегда возвращение к древним истокам, к архаической памяти, к первым поэтическим архетипам. Еще когда колеблется сама субстанция, определяя свою живучесть, и выделяет при этом первые звуки. Он хорошо слышится и среди древних икон, среди древней архитектуры, но также его поэзия легко вписывается в самые новаторские проекты.

Для меня он и внешностью своей, и поведением своим, неспешной гибкой походкой всегда как бы являлся из мира дальних, давних, древних, дремучих странствий. Меня его строчки всегда затягивали, закручивали, хотелось дойти до конца всех его слов, которого, может быть, и не было.

Мне он даже напоминал не Восток, а скорее Византию и византийский витиеватый стиль. Недаром его поэзию так ценил и любил его сверстник знаменитый византолог Сергей Аверинцев, о чем он мне сам рассказывал при наших встречах. Может, там, в византийском гареме, евнухи пели сладким наложницам такие же медвяные и бесконечные сладостные видения и истории.

Заброшенный из Византии в Древнюю Русь, поэт достаточно быстро осваивается и, используя античную патетику, начинает уже петь православные песни и плачи. И «Поэма о князе Михаиле Черниговском» и «Откровения Сергия Радонежского» — это уже плач о России, забытой, болящей, много раз разоренной. Тут нет обнаженных нервов живых эмоций, скорее увиденное и запечатленное в мелочах и подробностях житие Древней Руси.

Меня всегда поражали точные предметные детали в огромных поэмных полотнах Зульфикарова. Скажем: «И шел полем Николай-угодник и жгуче люто плюнул в поле мыши и заросли...» — так и вижу этого люто сплюнувшего Николу-угодника. А таких подробностей многие тысячи, лишь дойдет до какой-нибудь избы и сразу же видит: «Забытую забитую прогорклую слепую муравьиную истлелую плакучую избу». Зато и «дитя у звончатых у млековых у де вьих грудей кормится лепечет лепится...», тут же и горе, тут же и радость.

Поэт предметного мира, воспевающий этот мир. И все-таки даже в любовных картинах своих пишущий свой зульфикаровский свод молитв, как его пели когда-то древние пастухи, становящиеся со временем пророками.

Дантеса пуля и досель

Ищет рыщет свищет в поле

А за ней грядет метель

Чтоб убитому поэту

Пухом раскидать постель

На всю Русь постлать постель

Гробовую вековую

Белоснежну колыбель...

(«Смерть Пушкина»)

Как ни покажется странным, а Тимур Зульфикаров — поэт именно нашего времени.

Его поэтическая улыбка — это хранилище души, о которую разобьется не одна волна черных бесовских сил...

2004

· * * *

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Тимур Кибиров: переучет в музее словесности

Тимур Кибиров: переучет в музее словесности Смысла, смысла, Смысла, смысла Домогался и молил, Копоть смыл И суть отчистил, Воск застывший отскоблил. Т. Кибиров В рекламной подборке цитат, напечатанных на обложке сборника Тимура Кибирова[360] «Избранные послания», первым

Тимур

Тимур Тимур – самый известный и популярный герой советской литературы для детей. А потому после 1991 г. ему и досталось по полной программе от завидущей братии бездарей-демагогов, едва им представилась возможность поиздеваться над бывшим идеологическим кумиром.Самое

Тимур Бекмамбетов на линии

Тимур Бекмамбетов на линии 26.03.2008Цитата: — Реально ли добиться от вашего голливудского фильма доходности, аналогичной прежним российским проектам? — Я делаю фильм в первую очередь для русского зрителя. Чтобы фильм можно было назвать коммерчески успешным, он должен

Тимур Бекмамбетов на линии

Тимур Бекмамбетов на линии 30.06.2008Цитата: — На вас общение с Норманом как-то повлияло? — Вы, наверное, хотите, чтобы я рассказал какой-нибудь секрет, который мне достался по наследству? — Например. — Есть такой секрет. Правда, он не очень вербализуемый. От Нормана исходил

Тимур Бекмамбетов и гарпун судьбы

Тимур Бекмамбетов и гарпун судьбы 24.09.2008С мест сообщают: Студия Universal Pictures сообщила, что намерена экранизировать знаменитое произведение Германа Мелвилла «Моби Дик». Вполне вероятно, что воплощать непростой проект в жизнь будет российский режиссер Тимур Бекмамбетов,

Тимур Кибиров, «Парафразис»

Тимур Кибиров, «Парафразис» Тимур Кибиров – поэт «книжный». Но не в том осудительном значении, которое обычно придается этой характеристике, а потому что книга является для него единицей творческого измерения: он мыслит в масштабе книги, в крайнем случае цикла. И сегодня