3. Притяжение точки

3. Притяжение точки

«Я хочу писать очень много очень хороших стихов», — записывает Хармс в 1933 году (Дневники, 471)[353]. Действительно, поэт, участвующий в миротворении, должен быть продуктивным[354]: он не только творит новые, «чистые» объекты, но и творит самого себя, обновляясь в каждом творческом акте. Вечное богорождение из Ungrund’a, которое Бёме назвал теогоническим процессом, находит свое соответствие в не ограниченном во времени творческом процессе, целью которого является обретение первореальности бытия. Это, конечно, идеал, вряд ли достижимый в земной жизни, но Хармс всегда руководствовался максимой «ищи то, что выше того, что ты можешь найти» (Дневники, 451).

Жорж Пуле, комментируя строчки Данте — «Он образует круг, чьи измеренья / Настоль огромны, что его обвод / Обвода солнца шире без сравненья»[355], — замечает, что «у Данте, так же как и у неоплатоников, Бог — это бесконечно увеличивающаяся в своем объеме точка, источник распространяющейся по всей Вселенной энергии»[356]. Бог предстает в виде бесконечной, охватывающей все формы бытия сферы и одновременно в виде бесконечно малой точки, которая находится в центре этой сферы и аккумулирует в себе все ее потенциальные и актуальные состояния.

Небо, природа, все мироздание в его пространственном и временном развертывании существуют лишь постольку, поскольку их существование определяется наличием вечного и вездесущего созидательного центра[357], — разъясняет Пуле.

Хармс в теоретических своих текстах неоднократно подчеркивал антропоцентрический характер творения: человек — это центр мира, но, добавляет Хармс, чтобы из твари превратиться в творца, он должен стремиться к максимальному охвату действительности, к перманентному расширению своего сознания за счет бессознательных элементов; сверхсознание, которое будет продуктом подобного расширения, будет отражать новую реальность, в которой человек станет богочеловеком.

Беккет далек от подобного рода представлений. В образе художника-творца он не находит ничего привлекательного: в сущности, Беккет не хочет быть писателем; он пишет только потому, что в письме надеется обнаружить его собственные пределы, дойти до той грани, за которой сквозь ткань слова начнет просвечивать, «сочиться» пустота. Именно Беккет показал, насколько велика опасность, которая подстерегает художника, попытавшегося воплотить в жизнь утопические проекты авангардистов: стремление создать некий абсолютный, всеобъемлющий текст, текст-макрокосм, может привести к потере контроля над собственным творением и к растворению в бесформенном, неструктурированном мире-в-себе, вне которого ничего не существует. Лишь с огромным трудом самому Беккету удается совладать с притяжением бессознательного и расслышать за «гулом» превратившегося в словесную магму языка ту музыку молчания, которая так восхищала его в произведениях Бетховена. В метафизическом плане восстановление контроля над текстом и над миром означает возвращение в то изначальное состояние, когда мир был только точкой в пустоте небытия.

Согласно Пуле, Бог у средневековых мистиков манифестирует себя в виде лучей света, исходящих из одной центральной точки и проникающих во все уголки бесконечной Вселенной. Это тот самый свет, который Винни из пьесы «Счастливые дни» называет «святым» и от которого некуда укрыться, — безжалостный, испепеляющий свет Божества, неотрывно наблюдающего за человеком.

Кто-то по-прежнему смотрит на меня, — констатирует Винни. — По-прежнему помнит обо мне. (Пауза.) Ведь это чудо что такое.

(Театр, 292–293)

Знаменательно, что в поздних произведениях этот свет уже больше не проникает в сознание персонажа, поскольку последний находится в полной прострации и не воспринимает ничего, что приходит к нему из внешнего мира:

Тело обнаженное белое неподвижное неразличимое на белом фоне. Лишь глаза бледно-голубого почти белого цвета. Голова как шар приподнята глаза бледно-голубого почти белого цвета лицо неподвижное внутри тишина[358].

Такие глаза не видят, они слепы, и их слепота, невосприимчивость к миру служит залогом достижения тишины, прекращения повествования:

Голова как шар приподнята глаза белые лицо неподвижное старое бах шепот в последний раз может не один секунда глаз потускневший черно-белый полузакрытый длинными ресницами умоляющий бах тишина хоп кончено[359].

Пустота у Беккета окрашена в черно-белые тона: белый цвет — вообще не цвет, а его отсутствие, «пустая форма» цвета, подобная инфинитиву — «пустой форме» времени; черный цвет — чернота и непроглядность замогильного существования, не воспринимающий свет зрачок, закрытый веком. В прозаическом тексте 1989 года «Толчки» единственное окно, через которое доходит «что-то похожее на свет», есть не что иное, как глаз персонажа, ослепление которого будет означать долгожданное погружение в черноту небытия:

Слабый неменяющийся свет непохожий на то что было раньше когда ночь сменяла день а день ночь. С тех пор как угас его собственный свет у него остается только этот приходящий снаружи свет пока он в свою очередь не угаснет оставив его в темноте. Пока он сам не угаснет в свою очередь[360].

Ослепление, пусть и символическое, — отнюдь не единственный способ преодоления телесности, который берет на вооружение беккетовский герой: он может прибегнуть также к самооскоплению. Если для Плотина точка является «отцом круга»[361], то цель, которую персонаж Беккета преследует при самооскоплении, как раз и заключается в том, чтобы не дать точке превратиться в круг, не дать ей исторгнуть его из себя. Еще один рекуррентный мотив — мотив возвращения в материнское лоно — нужно рассматривать в том же контексте: прежде всего это возвращение в центр бытия, границы которого совпадают с границами материнского чрева (чрево как круг, очерчивающий мир)[362]; во-вторых, это уподобление еще не рожденному, еще не обнаружившему свою всеобъемлющую природу божеству.

В последних текстах Беккету удается достичь неподвижности неподвластного течению времени Ничто, его текст становится абстрактным, лишенным авторской индивидуальности, деперсонализированным. Выше я говорил о «пустой форме» времени и о «пустой форме» цвета; продолжая этот ряд, можно сказать, что перед нами «пустая форма» текста, некая математически выверенная, вневременная структура, «чистота порядка» которой, как сказал бы Хармс, граничит с пустотой[363].

Отсутствие авторского начала является проекцией той онтологической ситуации, когда Бог еще не стал творцом, когда мир существует в качестве непроявленной потенциальности, когда точка еще не превратилась в окружность. Вот почему ротонда, в которой находятся два белых тела из «Воображение мертво воображайте», не имеет выхода: тем самым исключается возможность того, что однажды оба персонажа покинут ее, покинут материнское чрево, чтобы возобновить скитания по кругам бытия. М. Ямпольский напоминает, что оккультистами выход из влагалища понимался как препятствие, которое делит на части пустоту и обозначается числом «три» (Ямпольский, 266). Именно препятствие, по Хармсу, создает «троицу существования», деля изначальное ничто на «это» и «то», «там» и «тут», на время и пространство. Если препятствия не существует, если из материнского лона нет выхода, то замкнутое на себе бытие неподвижно лежащих в ротонде тел равнозначно небытию, отсутствию.

* * *

Во второй половине тридцатых годов Хармс готов отказаться от чистоты ради достижения пустоты, которая могла бы избавить его от постылого существования. Если раньше он чувствовал себя творцом своего текста, то теперь контроль над ним начинает ускользать от него. Чтобы остановить саморазворачивание текста, поэт вынужден вернуться в относительную устойчивость земного бытия, отвратительные порождения которого заполоняют его прозаические тексты той поры. Естественно, его грубая материальность не может не ужасать поэта, унаследовавшего от авангарда стремление к очищению мира; единственное, что в его силах, это попытаться избавить его от «человеческого, слишком человеческого». В результате перед нами предстает мир бесцветный, механизированный, населенный марионетками, которые не живут ни сознательной, ни бессознательной жизнью; точнее, они вообще не живут. Так, в «случае» «Машкин убил Кошкина» Кошкин танцует вокруг Машкина как заведенная кукла; весь танец, а затем и убийство происходят как бы в безвоздушном пространстве, в вакууме, в полной тишине, нарушенной лишь предсмертным вскриком Кошкина. Этот вскрик разрезает пустоту, делая на мгновение Кошкина живым человеком; получается, что существование становится жизнью лишь в момент агонии. Но сама смерть в прозе Хармса не является чем-то окончательным: заканчивая «случай» «Сундук» фразой «жизнь победила смерть неизвестным для меня способом», Хармс сам отмечает ее двусмысленность. Непонятно, кто кого победил: жизнь смерть или смерть жизнь, и двусмысленность грамматической конструкции лишь отражает двусмысленность всей экзистенциальной ситуации.

«Сундук» особенно богат символикой, связанной с процессами рождения и умирания. Персонаж рассказа забирается в сундук, чтобы увидеть «борьбу жизни и смерти» (Чинари—2, 335). Фрейд отметил, что сундук, наряду с другими объектами, имеющими «особенность ограничивать полое пространство, способное быть чем-нибудь заполненным»[364], символизирует матку. В то же время сундук — это также и гроб, что делает из текста описание путешествия в потусторонний мир, в то дородовое состояние, которое является одновременно состоянием посмертным. Неуспех всего предприятия, связанный в первую очередь с исчезновением сундука[365], свидетельствует о тщетности попытки вернуться в материнское лоно. Эта тщетность уже была наглядно продемонстрирована в «Теперь я расскажу, как я родился…», где изгнание из лона происходит целых три раза: за собственно рождением следует второе изгнание из матери и, наконец, изгнание из инкубатора — того же сундука. Персонаж этого последнего текста, то есть сам Хармс, лишен нормального рождения, иначе говоря, его рождение не доведено до конца, оно как бы не окончательно. Неудивительно поэтому, что «недо-рождение» превращается в «недо-жизнь» в «недо-мире», наполненном «недо-человеками», сама смерть которых становится ненастоящей, «недо-смертью».

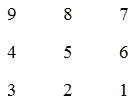

Молчаливый танец Кошкина заставляет вспомнить еще об одном хармсовском тексте — написанном в 1930 году «Балете трех неразлучников». Как видно из названия, он представляет собой описание перемещений по сцене трех безымянных танцовщиков. Перемещения подчиняются заранее разработанному плану и осуществляются в пределах геометрической фигуры, образованной девятью цифрами, расположенными следующим образом:

«Балет трех неразлучников» поразительно напоминает «Четверку» — одну из телевизионных пьес Беккета, написанную в 1980 году. Секрет их сходства довольно прост: оба текста построены на принципе «исчерпания» возможностей, о котором я уже говорил выше. Жиль Делез, посвятивший беккетовским телевизионным пьесам отдельное эссе, пишет, что существование четырех безмолвных персонажей «Четверки» целиком определяется их пространственным расположением, той позицией, которую они занимают на замкнутом поле квадрата.

«Четверка» — это ритурнель, в основе которой — движение, а вместо музыки — шорох балетных туфель. Похоже на движение крыс, — говорит Делез. — Форма ритурнели — серия, но здесь речь уже идет не о последовательности предметов, а о последовательности переходов с одного места на другое[366].

В «Четверке» Беккет сделал еще один шаг к тишине: ему уже не нужно, подобно Уотту, «исчерпывать» предметы, перечисляя их; предметный мир больше не существует, теперь наступил черед такой абстракции, как само пространство, взятое как таковое. Не случайно Делез находит сходство между текстом Беккета и современным балетом, для которого характерен

отказ от предпочтения, отдаваемого обычно вертикальной постановке тела[367]; слипание тел; подмена точно определенного пространства пространством неопределенным; замена истории, повествования — на набор жестов и поз; поиски минимализма; превращение ходьбы в танец; освоение жестикуляционных диссонансов…[368]

Проанализировав четыре телевизионные пьесы Беккета, Делез делает вывод, что в «Трио призрака» налицо движение от пространства к образу, причем образ

обладает большей глубиной, чем пространство, поскольку отклеивается от своего объекта, чтобы самому стать процессом, то есть возможным событием, которое больше не обязано реализовываться в каком-либо теле или объекте: это напоминает улыбку чеширского кота у Льюиса Кэрролла[369].

В телепьесах «…одни облака…» и «Nacht und Tr?ume», а также в таких прозаических текстах, как «Недовидено недосказано» и «Толчки», «исчерпание» пространства превращается в «исчерпание» образа:

В любом случае, — поясняет Делез, — образ отвечает требованиям, предъявляемым Недовиденным Недосказанным, Недовиденным Недослышанным, которые правят в царстве духа. И, будучи движением духа, образ не существует вне процесса собственного исчезновения, испарения, даже если оно наступает преждевременно. Образ — это дыхание, дуновение, которое угасает, затухает. Образ тускнеет, чахнет, это падение, чистая интенсивность, которая обретает себя лишь в высоте своего падения[370].

Михаил Ямпольский, которому мы обязаны подробным разбором «Балета трех неразлучников», проводит параллель между этим текстом и рядом других. Среди них — небольшой прозаический текст «Одному французу подарили диван…». В нем рассказывается, как некий француз пересаживается со стула на кресло, с кресла на диван, с дивана опять на кресло и т. д.

Француз, пересаживаясь с места на новое место, никогда не знает, какое решение он примет, заняв его. Решения в действительности целиком возникают от расположения мест, полностью детерминирующих поведение фигуры. В этом смысле поведение француза совершенно механично, — указывает Ямпольский.

(Ямпольский, 360)

С ним трудно не согласиться: в самом деле, поведение француза напоминает действия марионетки. Серийность позволяет Хармсу преодолеть временную линеарность, поясняет далее исследователь; при этом создается видимость континуальности, наррация разворачивается «без всякого истока, без предшествования» (Ямпольский, 361). Серийность работает как генератор «саморазворачивающегося рассказа неизвестно о чем», о котором говорит Леонид Липавский, рассуждая об особом пространстве шахматной доски (Чинари—1, 247).

Однако два принципиальных момента вызывают тут возражения. Во-первых, возможности подобного рода «саморазворачивания» ограничены количеством комбинаций, которые можно составить из имеющихся в наличии элементов. Бесспорно, Хармс пишет рассказ ни о чем, чтобы не писать о мерзостях, которые его окружают, но при этом он надеется, что однажды ему удастся остановиться, «истощив» все возможности бытия. В этом отношении «Балет» предоставляет ему больше возможностей (отмечу, возможностей не реализованных в полной мере), поскольку в нем отсутствует всякий намек на психологическую мотивацию, от которой несвободен текст про француза. Конечно, француз не знает, какое решение он примет в следующий момент, но причина, побуждающая его к перемене места, все-таки каждый раз довольно ясна (дует из окна, устал сидеть на стуле и т. п.). Действующие лица «Балета», напротив, предельно деперсонализированы; тем самым Хармс делает шаг в сторону их радикальной дематериализации, в сторону их превращения в «силовые линии».

Превращение видимых фигур на шахматной доске в «силовые линии»— это, кстати, первый этап дематериализации автономного мира шахмат, которую предлагал осуществить Леонид Липавский[371]. Затем должно последовать разрезание доски на карточную колоду, замена этой колоды на подобранную по соответствующей системе таблицу знаков и, наконец, превращение ее «в одну формулу, в которой при изменении одного знака претерпевают изменения все» (Чинари—1, 247). Хармсу, по сути, удалось осуществить то, о чем размышлял его друг: «Балет», как, впрочем, и беккетовская «Четверка», есть не что иное, как математическая формула, развернутая в пространстве сцены. В 1930 году Хармс еще не думает о том, как бы побыстрее закончить повествование: «Балет» для него — не более чем возможность продемонстрировать вкус к абстрактным формулам и действиям, не преследующим никакой цели[372]. Поэтому, к слову, он и не пытается исчерпать все возможные комбинации; неудивительно, что занавес опускается в тот момент, когда три неразлучника замирают на клетке 1. Хармса не беспокоит, что может начаться новый отсчет, новый цикл перемещений, делающих бесконечное саморазворачивание текста вполне реальным. Единственным средством борьбы против такого разбухания текста была бы попытка исчерпать все его возможные комбинации, в результате чего троица вновь оказалась бы на той клетке, с которой она начала отсчет своих перемещений, — на клетке 8 (каждый из четырех танцоров беккетовской «Четверки» возвращается в конце концов на исходную точку). В последнем случае пространство текста превратилось бы в автономную систему, залогом самоуничтожения которой была бы как раз ее отдельность, обособленность от остального мира, ее самодостаточность, алогичность. Через пару лет такое превращение станет насущной необходимостью.

И еще один момент. Поскольку француз и еще в большей степени три «неразлучника» ведут себя как марионетки, это подразумевает наличие того, кто дергает за ниточки. Роль кукловода и в «Балете» и в «Четверке» выполняет автор, он открывает спектакль и он же опускает занавес, но при этом он никак не выказывает своего отношения к происходящему: автор предельно деперсонализирован, так же как и его персонажи-марионетки. Передвигая марионеток по пространству сцены (она же — шахматная доска), автор-манипулятор вольно (как Беккет) или невольно (как Хармс) занимается «исчерпанием» этого пространства, сведением его к исходной точке, не занимающей никакого места. Возвращение на эту бесплотную точку будет концом действия, концом текста, концом Вселенной.

Поразительно, что Беккету удается достичь подобной «экстериоризации» автора по отношению к собственному тексту не только в драматических, но и в прозаических произведениях. Например, текст 1968–1970 годов «Опустошитель» является развернутой дидаскалией, скрупулезно фиксирующей те передвижения, которые происходят в замкнутом пространстве цилиндра. В конце текста, когда каждый из двухсот безымянных и бессловесных персонажей занимает свое определенное место, в цилиндре наступает полная темнота, температура опускается до нуля градусов и прекращается постоянный, напоминающий непрерывное жужжание насекомых шум. Любопытно, что на основе «Опустошителя» был создан спектакль, в котором манипулятор (Барри Варрилоу) передвигал белые пластиковые фигурки, изображающие персонажей текста.

Другие тексты (например, «Как есть» или «Общение», 1980), написаны в совершенно другой манере и продолжают линию, начатую в трилогии: образы прошлого перемешиваются в них с образами настоящего, что создает типично беккетовскую атмосферу неуверенности, двусмысленности, сомнения. Но налицо и существенные трансформации, затрагивающие прежде всего отношения между субъектом и объектом коммуникации. Так, в трилогии отправителем и получателем информации было одно лицо — главный герой, в голове которого происходила неравная борьба между бессознательными элементами (голоса из прошлого, принимающие обличья других людей) и сознанием, подвергающим информацию, передаваемую голосами, сомнению. Верх в этой борьбе одерживало очевидным образом бессознательное; огромный, красный, извергающий потоки слов рот в пьесе «Не я» наглядно свидетельствовал о том, что под его напором эго как конституирующий центр личности подвергается эрозии. В «Как есть» ситуация несколько иная: тот, кто говорит, не знает, он ли это или кто-то другой; «говорю как слышу», — повторяет он как заклинание. В «Общении» же голос просто доносится до кого-то, лежащего в темноте. Может быть, это голос самого персонажа, но, в отличие от более ранних текстов, он не исходит из глубин его подсознания, а приходит извне, из окружающей героя пустоты, так что складывается впечатление, что персонаж не имеет к нему никакого отношения. Более того, голос не дает ему заговорить от первого лица, навязывая ему третье: «Употребление второго лица означает голос. Употребление третьего — этого злостного другого. Если бы он мог говорить с тем и о том, с кем и о ком говорит голос, вышло бы первое лицо. Но он не смеет. Не станет», — констатирует бесстрастный рассказчик, и тут же, чтобы еще резче обозначить пропасть между говорящим и слушающим, в дело вступает голос, обращаясь напрямую к персонажу: «Ты не смеешь. Не станешь»[373]. Таким образом, если голос занимает внешнюю по отношению к персонажу позицию, то рассказчик внеположен и персонажу и голосу: в результате у него появляется реальная возможность закончить текст, поставить долгожданную точку, погрузиться в блаженство молчания.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ДВЕ ТОЧКИ НАД «i»

ДВЕ ТОЧКИ НАД «i» Всем известно выражение «расставить точки над „i“. В сегодняшней Галиции издается культурологический независимый журнал, называющийся одной буквой, передающей звук „йи“ (как в словах „Кыйив“, Украйина»), — вертикальная палочка с двумя точками.

Гоголь и призрак точки

Гоголь и призрак точки В качестве убийственного примера совершенно неизъяснимой, отвратительной (быть может, просто издевательской) лживости Гоголя крупнейший историк российской изящной словесности, автор торжественных, многажды переизданных хрестоматий по русской

Анализ повестей с точки зрения их места в общем замысле цикла

Анализ повестей с точки зрения их места в общем замысле цикла Так по внешнему ряду «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» есть печальная и скучная история ссоры двух обывателей, двух друзей, «единственных друзей». И эта ссора по совершенно

Глюк точки зрения

Глюк точки зрения Автор путается, от чьего собственно лица ведется повествование, без особой причины начинает описывать происходящее глазами другого персонажа или сообщает нам что?то, чего этот персонаж никак не может

Реалистичные злодеи и точки зрения

Реалистичные злодеи и точки зрения "Методы Рационального Мышления" иногда ошибочно принимают за историю с моралью вида Серое против Серого.Это изумило меня в первый раз, когда я услышал такой отзыв, и я до сих пор на самом деле не могу принять то, что некто мог прочитать

Значение искусства с коммунистической точки зрения*

Значение искусства с коммунистической точки зрения* Важнейшие стороны, которыми искусство связывается с коммунистической партией и ее строительством, таковы:1. Коммунистическая партия опирается на марксизм. Марксизм же есть мудро считающаяся с субъективной1

9. Нити, искры и точки

9. Нити, искры и точки Как видим, в большинстве приведенных пассажей, включая гоголевский с его «вытканным» образом Катерины, содержится общий мотив нитей; последний же, безо всякого сомнения, прослеживается к мифологическим универсалиям. В 3-й главе своего труда «Образы и

О конфликте рационального и эмоционального в стихах и песнях Окуджавы с точки зрения новых знаний о работе мозга

О конфликте рационального и эмоционального в стихах и песнях Окуджавы с точки зрения новых знаний о работе мозга You know far less about yourself than you feel you do. Daniel Kahneman. Thinking, Fast and Slow[211] Многие сюжеты в художественной литературе испокон веков строились вокруг конфликта между чувствами и

Пьер Лафорг БОДЛЕР, ДЮПОН И «БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

Пьер Лафорг БОДЛЕР, ДЮПОН И «БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ» …Когда внимательно перечитываешь эти политические песни, находишь в них особенную остроту. Они необычайно убедительны и объединены одной общей связью – любовью к человечеству…34 Бодлер посвятил

Проблема «точки зрения» в романе

Проблема «точки зрения» в романе Понятие «художественная точка зрения» раскрывается как отношение системы к своему субъекту («система» в данном контексте может быть и лингвистической, и других, более высоких, уровней). Под «субъектом системы» (идеологической, стилевой и

С точки зрения творческого метода

С точки зрения творческого метода Вероятно, научно-фантастическая литература - самое подвижное явление в искусстве двадцатого века. Её черты, вчера ещё представлявшиеся каноническими, сегодня уступают место другим, новым. Характерное "технологическое" направление,