Пушкинская сказка

Пушкин не мог не написать свои сказки — то, что с детства запало в сердце поэта, рано или поздно должно было отозваться. И гений создает целый мир, а не обломки его; а мир человеческий немыслим без детства, как и детство немыслимо без сказки.

Сказки были особенно важны ему и потому, что из всей литературы они первыми проникают к людям разных сословий, и проникают рано, когда душа открыта всему высокому. В России исстари сказки любили все.

Пушкин был частым посетителем народных гуляний и ярмарок и там почти с завистью наблюдал, как жадно расхватываются сказочные лубки.

«Тогда в Москве они так же легко покупались, как изюм, орехи и моченые яблоки», — писал друг Пушкина Вяземский.

Пушкин должен был написать сказки, чтобы отдать людям то, что ему самому подарили Арина Родионовна и Мария Алексеевна, — мудрость, заключенную в волшебных образах. Чтобы «чувства добрые» входили в сознание с колыбели и не позволяли впоследствии сбиться с пути.

Это была задача такой важности, что Гоголь, узнав о завершении Пушкиным «Сказки о царе Салтане», писал Жуковскому: «Страшные граниты заложены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол во славу векам!»

Пушкин с восторженным удивлением записывал народные сказки, открывая в них новую и новую прелесть. Но записью не кончалась работа; тут снова надо вспомнить слова Веневитинова о гордом участии поэта.

В сказке, когда ее слушаешь, кроме повествования, есть еще и музыка тихого таинственного голоса, есть нежность, с этим голосом ниспадающая. в твое сердце.

Я трепетал — и тихо наконец

Томленье сна на очи упадало.

Как сберечь это в написанных словах, чем заменить?

Сравним записи того, что услышал Пушкин — уже взрослым — из уст Арины Родионовны и других сказителей, с его собственными сказками. Иногда эти два потока почти параллельны, но тут же они далеко расходятся.

«Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — убирает его. Двенадцать братьев приезжают, — записывал Пушкин. — «Ах, — говорят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной али брат названый; коли женщина, будь нам мать али сестра»...

И в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» царевна попадает в пустой терем среди леса. И только она «всё порядком убрала», в терем входят богатыри:

Старший молвил:

«Что за диво!

Всё так чисто и красиво.

Кто-то терем прибирал

Да хозяев поджидал.

Кто же? Выдь и покажися,

С нами честно подружися.

Коль ты старый человек,

Дядей будешь нам навек.

Коли парень ты румяный,

Братец будешь нам названый.

Коль старушка, будь нам мать,

Так и станем величать.

Коли красная девица,

Будь нам милая сестрица».

Стихи следуют за записью. Но при этом в них не только воскресает домашнее и милое устного рассказа, но и появляется иное, что прежде не существовало и не могло существовать, — тайна пушкинской поэзии.

Еще одна запись Пушкина, как Султан Султанович, турецкий государь, слышит рассказ об удивительном чуде: «...У моря лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».

А вот пролог к «Руслану и Людмиле»:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Прислушайтесь, как незаметно и прекрасно поэзия преображает повествование.

Читаешь незаконченную «Сказку о медведихе», и все время слышится певучий голос сказителя. Мужик убил медведиху, а «малых медвежатушек в мешок поклал». Печалится осиротевший медведь:

«Уж как мне с тобой, моей боярыней,

Веселой игры не игрывати,

Милых детушек не родити,

Медвежатушек не качати,

Не качати, не баюкати».

Старинным, почти былинным складом движется сказка. Звери приходят к вдовцу горемычному:

Прибегал туто волк дворянин,

У него-то зубы закусливые,

У него-то глаза завистливые.

Приходил тут бобр, богатый гость,

У него-то, бобра, жирный хвост.

Приходила ласточка дворяночка,

Приходила белочка княгинечка,

Приходила лисица подьячиха,

Подьячиха, казначеиха,

Приходил скоморох горностаюшка,

Приходил байбак тут игумен,

Живет он, байбак, позадь гумен.

Прибегал тут зайка-смерд,

Зайка беленький, зайка серенький.

Приходил целовальник еж.

Всё-то еж он ежится,

Всё-то он щетинится.

Будто вся тогдашняя Россия возникает в сказочной череде.

«Никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин», — сказал Достоевский.

Но и когда сказки текут параллельно устному рассказу, они не просто повторяют услышанное поэтом, не просто перелагают это в стихи.

Разве для одного лишь повторения доверена поэту судьба сказочника?

«Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного духом одного народа... — говорил Веневитинов. — Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины только тогда истинно нам нравятся, когда оне оправданы гордым участием поэта».

Меняя установившийся исстари сюжет сказки, поэт не изменяет традициям народного творчества; тут все дело в чистоте его дара.

Ведь и лучшие сказители чаще всего передают сказку не слово в слово, а так, как она запомнилась, как соединилась с мыслью, памятью, пониманием жизни.

Множество веков существовала на земле сказка, когда впервые появились цари. И кто-то — неведомый — первым ввел в нее злого и доброго царя и красавицу царевну и первый сказал слова, сразу наполняющие тебя ожиданием необычайного: «В некотором царстве, в некотором государстве...»

Уже множество веков жила сказка, когда люди научились делать зеркала. И кто-то впервые в воображении своем создал волшебное зеркальце. Оно поселилось в сказке, будто существовало в ней вечно, рядом с избушкой на курьих ножках, родившейся гораздо раньше.

Поселившись в сказке зеркальце преображалось, пока череда сказителей не подарила ему самое главное свойство — правдивость.

Помните у Пушкина в «Сказке о мертвой царевне»:

Вот царица, наряжаясь

Перед зеркальцем своим,

Перемолвилася с ним:

«Я ль, скажи мне, всех милее,

Всех румяней и белее?»

Что же зеркальце в ответ?

Ты прекрасна, спору нет;

Но царевна всех милее,

Всех румяней и белее.»

Как царица отпрыгнёт,

Да как ручку замахнет,

Да по зеркальцу как хлопнет,

Каблучком-то как притопнет!..

Ах ты, мерзкое стекло!

Это врешь ты мне назло».

Да, не легко быть правдивым. Но на то и сказка, чтобы научить нас преодолевать все испытания...

А еще задолго до создания зеркала люди приручили коня. Первый волшебный конь, пращур Конька-горбунка, вошел в сказку привычно, как в теплое стойло, будто и всегда был там, покосил умным глазом на хозяина, разгадал его сердце и стал верно служить.

Гордое свое участие, опыт жизни, веселую, а то и горькую усмешку, а то и слезы внесли в сказку тысячи неизвестных сказителей. И Пушкин не изменил древней традиции. Он только шагал по этой же дороге семимильными шагами, как пристало гению...

Теперь, когда приближается окончание главы, пора вернуться к спорам о пушкинской сказке.

Записать сказки, пришедшие из далекого прошлого, слово в слово, как требовали некоторые критики, дело ученых — фольклористов, этнографов. И этот великий научный труд, как мы знаем, при Пушкине и еще в допушкинские времена сам собой начался по всей стране.

Словарь и собрание пословиц Даля, собрание песен Киреевского, собрание сказок Афанасьева — все это завершало первый этап работы, не имеющей, в сущности, конца; ведь и словотворчество никогда не прекратится. Наука следовала главному для нее условию — точности. Поэзия избрала другой, единственно для нее возможный путь — творчества; пожалуй, отношение поэзии к народной сказке глубже всех определил Веневитинов.

Пушкин, как и до него несчетный ряд безымянных сказителей, внес в сказку идеи, которыми жил, свой опыт, видение жизни и свой поэтический гений. Для него, как и для народных сказителей, сказки были не просто собранием занимательных сюжетов, а драгоценным выражением и общечеловеческой мудрости, накопленной столетиями и столетиями выверенной, и собственного жизненного опыта.

С народной мудростью мысль и душа поэта соединяются так, чтобы ничто выстраданное людьми не потерялось. В естественности соединения творчества поэта со стихией народного творчества — величайшее чудо пушкинской сказки.

Когда цари вошли в сказку, образ этот вобрал в себя и черты корыстной жадности, вздорного властолюбия.

Вот и царь Дадон сластолюбив и жесток; как Александр Первый предал сподвижников первых лет царствования, как Николай Первый казнит декабристов, с тем же нечеловеческим равнодушием Дадон, только увидел Шамаханскую царицу,

И забыл он перед ней

Смерть обоих сыновей.

Царь лжив. Пушкин ощущал не только обман окружающего, но и призрачность, обреченность того, что на этом обмане возникает. Дадон обманул скопца.

Вдруг раздался легкий звон,

И в глазах у всей столицы

Петушок спорхнул со спицы:

К колеснице полетел

И царю на темя сел,

Встрепенулся, клюнул в темя

И взвился... и в то же время

С колесницы пал Дадон —

Охнул раз, — и умер он.

А царица вдруг пропала,

Будто вовсе не бывало.

И так же, «будто вовсе не бывало», развеивается добытое одной лишь жадностью в «Сказке о рыбаке и рыбке».

Помните?

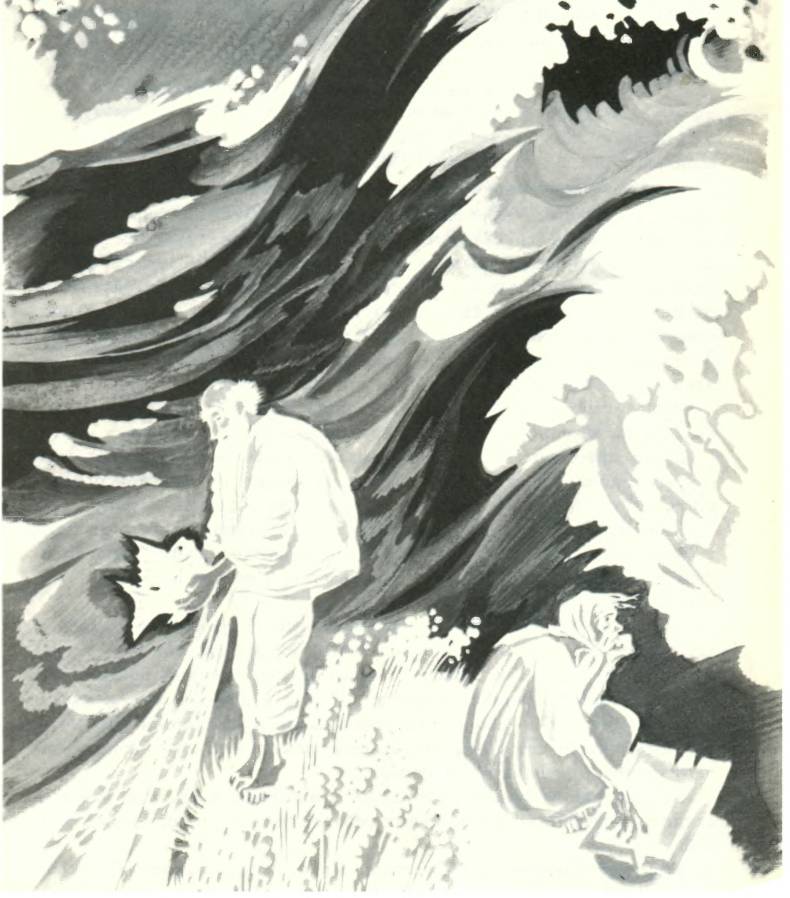

«Захотела старуха, которую золотая рыбка сделала царицей, стать владычицей морскою. Ничего не сказала рыбка». Воротился рыбак домой.

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

«Сказка о золотом петушке» завершает сказочный мир Пушкина. Но и в «Медном всаднике», последней его поэме, как и в сказке, грозно звучит пророчество зыбкости того, что куплено страданиями людей.

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась.

Пред нею Все побежало; все вокруг

Вдруг опустело...

Не только бешенство природы возникнет в воображении. Волны окрашиваются кровью.

Гроба с размытого кладбища

Плывут по улицам!

Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.

Наводнение — напоминание о замученных; они похоронены не на кладбище, стали частью земли, которую попирает «кумир на бронзовом коне». И никогда не успокоится эта земля.

Царь Дадон замыкает ряд враждебных человеку образов. В ряду этом завистливые сестры и сватья баба Бабариха, и поп, толоконный лоб, и царица, для которой нет ничего дорогого, кроме собственной красоты. О всех них можно сказать пушкинской строкой: «Вы равнодушны, злы, коварны». Это чернь; вряд ли есть в языке еще такое же несказочное слово, но иного не подберешь.

Образы зла возникают и в других произведениях поэта, и прежде всего в «Маленьких трагедиях».

Скупой рыцарь, склонившись над грудами золота, рассказывает себе нечто вроде сказки — безжалостной, как его душа:

«... Читал я где-то,

Что царь однажды воинам своим

Велел снести земли по горсти в кучу,

И гордый холм возвысился — и царь

Мог с вышины с весельем озирать

И дол, покрытый белыми шатрами,

И море, где бежали корабли.

Так я, по горсти бедной принося

Привычну дань мою сюда в подвал,

Вознес мой холм — и с высоты его

Могу взирать на всё, что мне подвластно.

Что не подвластно мне? как некий демон

Отселе править миром я могу;

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;

В великолепные мои сады

Сбегутся нимфы резвою толпою;

И музы дань свою мне принесут,

И вольный гений мне поработится,

И добродетель и бессонный труд

Смиренно будут ждать моей награды.

Я свистну, и ко мне послушно, робко

Вползет окровавленное злодейство,

И руку будет мне лизать, и в очи

Смотреть, в них знак моей читая воли.

Мне всё послушно, я же — ничему...»

Неутолимая страсть скупца. Но уже близка смерть... «Вольный гений» не поработится, а передаст грядущим поколениям страшный, но и жалкий образ того, кто все человеческое в себе отдал за призрачную власть над миром.

В трагедии «Моцарт и Сальери», отвергая слух, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт говорит Сальери:

Он же гений,

Как ты да я. А гений и злодейство —

Две вещи несовместные. Не правда ль? —

Ты думаешь? —

отвечает Сальери, бросая яд в стакан Моцарта.

Пушкин убежден, что гений и злодейство несовместимы; устами Моцарта говорит сам поэт. Зло может убить гения, но оно обречено. И истинная красота тоже несовместна со злом.

Мир пушкинских сказок гармоничен и прекрасен тем, что ненависть, корысть, зависть, тирания — все зло людского существования в этом мире — презренны и обречены гибели. Всегдашнее торжество истинной разумности роднит пушкинские сказки со сказками народными гораздо больше, чем сходство сюжета.

Первоначальное в жизни не зло, а материнская любовь, и вообще любовь; первым ребенок произносит слово «мама» — самое нежное на земле, первые его ощущения — тепло рук матери.

Солнечный луч и море, самое синее и безбрежное из всех поэтических морей, красота природы и женская красота, увиденные как бы впервые, освещают пушкинские сказки.

И тем самым — нашу жизнь.

... Старуха осталась «у разбитого корыта». А старик рыбак? Он, как и прежде, будет жить «у самого синего моря». И если снова попадется в его сеть золотая рыбка, он поступит как в первый раз.

Отпустил он рыбку золотую

И сказал ей ласковое слово:

«Бог с тобою, золотая рыбка!

Твоего мне откупа не надо;

Ступай себе в синее море,

Гуляй там себе на просторе».

Рыбак и природа — одно, и в этом счастье рыбака.

В пушкинских «Сценах из рыцарских времен» Бертольд, посвятивший жизнь науке, говорит богатому купцу Мартыну:

«— Золота мне не нужно, я ищу одной истины.

— А мне черт ли в истине, мне нужно золото», — отвечает Мартын.

Бертольд и Мартын, как рыбак и его старуха, — в них воплощена вековечная борьба истины и корысти. Золото кажется иногда всесильным, но, говорит Пушкин, это только временное и обманное могущество.

Человек — часть природы, и природа придет на помощь человеку, если он в согласии с ее мудростью. Из моря выйдут к Гвидону «в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря», чтобы верно ему служить. И с ними царевна Лебедь.

Из сказки в сказку переходит поэтическая тема торжества любви. В «Сказке о мертвой царевне» неутешный королевич Елисей скачет по белу свету, ищет невесту:

И кого ни спросит он,

Всем вопрос его мудрен;

Кто в глаза ему смеется,

Кто скорее отвернется...

Только ветер помогает влюбленному.

...«Постой, —

Отвечает ветер буйный, —

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный

На цепях между столбов.

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места;

В том гробу твоя невеста».

Пошел королевич, куда указал ему ветер, «на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз». Увидел — «спит царевна вечным сном». И в отчаянии

... О гроб невесты милой

Он ударился всей силой.

Гроб разбился

... Дева вдруг

Ожила. Глядит вокруг

Изумленными глазами...

Красота жизни, гордое торжество разумности, добра, любви рано входит в сознание — и не одного человека, а в сознание народа, человечества — вместе со сказками Пушкина и других великих сказочников. И до Пушкина были в России замечательные сказки. Но не каждому дано начинать жизнь «под шепот старины болтливой». Иные сказки доживали свой век только в одной деревне, даже в одной, покосившейся, вросшей в землю избе, затерянной среди лесов и полей. С явлением Пушкина страна — прежде всего дети страны, но не они одни — услышала сказку, всем близкую и внятную.

Общее счастливое переживание вошло в судьбу не одного ребенка, и даже не одного только поколения — в детство народа.

Будто вместе со своим гениальным поэтом народ впервые всей грудью вздохнул, и уже второе столетие воздух пушкинской правды струится от человека к человеку — от матери к дочери и сыну.

Пушкин завершил многовековый труд создания живого литературного языка. Но язык — не простое собрание слов, подобное наваленным в сокровищнице драгоценным камням. Главное в словах — что они живые и связаны между собой.

Как в географическом пространстве есть направления — север и юг, восток и запад, — без них человек блуждал бы, так и в «нравственном пространстве» языка, в каждом нравственном понятии существуют направления к правде и ко лжи, к добру и злу, к любви и ненависти; одни — общие для всех языков и всех стран, другие — продиктованные историческим опытом различных эпох общественного развития именно этого народа.

Постижение направлений главных нравственных понятий впервые входит и утверждается в сознании ребенка вместе с пушкинской сказкой.

Младший современник Пушкина Иван Александрович Гончаров почти столетие назад писал: «Я по летам своим старше всех современных писателей; принадлежу к лучшей поре расцветания пушкинского гения, когда он так обаятельно действовал на общество, особенно на молодые поколения. Старики еще ворчали и косились на него, тогда как мы все падали на колени перед ним... 15—16-летним юношам приходилось питаться Державиным, Дмитриевым, Озеровым, даже Херасковым... И вдруг Пушкин...»

Мы счастливее школьника Гончарова. С детства к нам приходят лучшие писатели нашей страны и всего мира — от Андерсена и Диккенса до Толстого, от Сервантеса до Чехова.

И все-таки, вступая в пушкинскую поэзию, вначале в сказки его, потом, тоже на всю жизнь, в мир «Цыган» и «Бахчисарайского фонтана», «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», в мир «Медного всадника» и пушкинской лирики, мы каждый раз заново испытываем ни с чем не сравнимое чувство восторга и благодарного преклонения перед светлым гением; то чувство, которое Гончаров выразил в простых словах:

И вдруг Пушкин...

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК