Соотношение дискретного и континуального во внутреннем пространстве Венеции

Соотношение дискретного и континуального во внутреннем пространстве Венеции

Специфика взаимосвязи времени и пространства. — Три уровня вообразимости: от дискретного к континуальному. — Доминантные точки венецианского топоса. — Венецианский лабиринт

Организация внутреннего пространства Венеции завершилась сравнительно рано — в XVI веке. Последующие столетия мало, что изменили в ее городской структуре и внешнем облике. Из замечательных построек XVII века можно назвать только церковь Санта Мария делла Салуте, здание таможни и два дворца работы Лонгены. Природная специфика места, принявшего город, изначально обусловливала относительную определенность и устойчивость его границ, расположение и соотношение центров, особенности периферийной застройки. В течение нескольких веков город почти не расширялся и мало менялся внешне. Эту особенность Венеции, как бы остановившей время, отметил в 1902 году В. Брюсов: «Венеция не растет более, хотя места еще много. Еще много отмелей, которые можно бы тоже обратить в улицы…»[41].

За десятилетия ХХ века положение несколько изменилось, но незначительно. Почти через 70 лет после Брюсова С. Н. Всеволожская в единственной изданной за сравнительно недавние годы российской книге, специально посвященной Венеции, пишет: «Сама Венеция, расположенная на 108 островах и прорезанная 160 каналами, была застроена в прошлые века, и современных зданий в городе почти нет. Отсутствие промышленных предприятий, современного строительства и автотранспорта способствует тому, что Венеция сохраняет облик старого города, превратившегося как бы в музей, привлекающий массы туристов»[42]. Таким образом, Венеция являет собой абсолютно уникальный город, где время обрело пространственные формы и одно вне другого не существует. Следовательно, любой разговор — о времени ли, о пространстве ли — оборачивается применительно к ней разговором о венецианском хронотопе с возможностью лишь доминантных уклонений. Художники, тесно связанные с Венецией и много писавшие о ней, остро чувствовали здесь проницаемость границ хроноса и топоса. Последовательнее и ярче других это выражено у И. Бродского, который и в стихотворениях, не связанных прямо с венецианским текстом, но имплицитно с ним соотносимых, фиксировал внимание на временных трансформациях пространства и пространственных трансформациях времени. Те же тенденции в восприятии и изображении Венеции отчетливо видны в романе Ю. Буйды «Ермо», где пространство наделено ключевыми признаками времени, а время выражает себя через пространство. Подобное почти уникальное единство проявлений времени и пространства синтезирует весь венецианский мир, который на уровне общего ощущения города предстает как цельный внутри себя.

Органическое соединение природного и рукотворного обусловило выраженность в пластическом облике Венеции сразу двух временных проявлений — линейного (исторического) и циклического (замкнутого мифологического). Взаимодействуя, они не только не противоречат друг другу, но создают совершенно неповторимый мир с трансхронной функцией пространства.

Теснейшая связь с временем обусловила изображение внутреннего пространства Венеции в русской литературной венециане как дискретного и континуального одновременно. Изображение пространства как дискретного во многом определяется законами восприятия городского топоса, которые, в свою очередь, тесно связаны с законами роста и развития города, о чем писали многие урбанологи. А. Э. Гутнов, в частност, по этому поводу замечает: «Город начинался с перекрестка дорог, водных или сухопутных. Такое положение обеспечивало ему главенство над целым районом, размеры которого, в свою очередь, определяли значение и перспективы дальнейшего роста самого города. Точно так же и внутри городов есть свои точки роста, функциональные доминанты, своего рода „города в городе“, активно воздействующие на всю остальную территорию»[43].

Выделение подобных доминантных точек совершенно необходимо при формировании образа любого города. Они в системе составляют подобие образного каркаса, который на визуальном уровне позволяет отличить один город от другого. Наличие доминантных точек делает картину города упорядоченной настолько, что его, пользуясь выражением К. Линча, можно читать как текст[44]. Опознаваемость города по характеру и соотношению его доминантных точек К. Линч называет вообразимостью. Для нас эта категория очень важна, поскольку она фиксирует переход от значимого, но сугубо эмпирического образа города к его художественному восприятию и воплощению. Важность этой категории в нашем случае становится тем больше, чем значительнее временное расстояние между моментом фактического восприятия Венеции и моментом воссоздания ее образа в художественном тексте. Объясняется это тем, что степень вообразимости напрямую связана со структурой запоминания не только на уровне материальных объектов, но и на уровне переживания. Каждая доминантная точка, воспроизведенная в памяти, «работает» как реминисценция цельного городского текста, возвращая субъекту пережитые ранее ощущения, и служит толчком к воплощению образа в слове, красках, звуках. Все названные аспекты и соединяются в очень емком понятии вообразимость, о котором К. Линч пишет следующее: «Поскольку нас интересует предметное окружение в роли независимой переменной, мы будем искать предметные качества, которые соответствовали бы атрибутам опознаваемости и структуре мысленного образа. Это приводит к необходимости определить то, что лучше всего назвать вообразимостью, — такое качество материального объекта, которое может вызвать сильный образ в сознании произвольно избранного наблюдателя. Это такие формы, цвет или композиция, которые способны облегчить формирование живо опознаваемых, хорошо упорядоченных и явно полезных образов окружения. Это качество можно было бы назвать читаемостью или, быть может, видимостью в усиленном смысле, когда объекты не просто можно видеть, но они навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно»[45].

Проекция вообразимости в сознании и памяти наблюдателя, как нам представляется, — и это подтверждают художественные тексты — проявляет себя в процессе восприятия в виде явления трехуровневого. На первом уровне происходит формирование образов отдельных, разрозненных доминантных точек, между которыми возникают пространственные разрывы, определяющие дискретный характер восприятия. На втором уровне доминантность каждой отдельной точки несколько затушевывается, возникает представление об их связанности, появляется ощущение заполненности промежуточного пространства, что порождает качественно иной образ, отмеченный начальными признаками континуальности пространства. Здесь уже может формироваться обобщенный художественный образ города, и многие авторы задерживаются на этом этапе, согласном с их личностными предпочтениями и принципами поэтики. Третий уровень отчасти соотносим с первым, но образы отдельных доминантных точек возникают в этом случае как носители одновременно и частного и общего, то есть как конкретные воплощения образа города в целом. Здесь и проявляется та диалектика дискретного и континуального, о которой мы говорили выше. Именно такой тип восприятия города имеет в виду К. Линч, когда говорит следующее: «Легковообразимый в указанном смысле город будет казаться хорошо сформированным, ясным, примечательным, побуждающим внимание и соучастие зрения и слуха. Чувственное проникновение в такое окружение будет не только и не столько упрощенным, сколько расширенным и углубленным. Это город, который со временем будет постигаться как целостная картина, состоящая из многих различных частей, ясно связанных между собой. Уже знакомый с ним восприимчивый наблюдатель может впитывать все новые впечатления без разрушения имеющегося у него обобщенного образа, и каждый новый импульс будет затрагивать многие из ранее накопленных звеньев… Венеция может служить примером такого окружения, обладающего высокой степенью вообразимости»[46].

Слова «в указанном смысле» в данном высказывании К. Линча означают, что вообразимость есть необходимое свойство для формирования художественного образа, требующего эстетической гармонии частей в структуре целого. Это качество очень наглядно представлено в композиции живописного текста, с которым порой сравнивается организация венецианского топоса. А. Э. Гутнов и В. Л. Глазычев в книге «Мир архитектуры» пишут: «В Венеции архитектура кажется призрачной, вымышленной декорацией, обрамляющей плотную сеть каналов и узких пешеходных переходов»[47]. Еще более определенно говорится об этом в книге «Венеция. Архитектурные памятники»: «… здания, воздвигнутые по обеим сторонам канала, производят впечатление двухмерной живописной архитектуры, получается сплошная архитектурная линия фасадов без глубины, без пространств»[48]. Первое замечание могло бы дать повод к сопоставлению живописности Венеции с декоративностью Петербурга, о которой писал Ю. М. Лотман[49], но второе точнее определяет венецианскую архитектурную специфику. Canale Grande — это не столько декорация, сколько галерея, демонстрирующая разные полотна, дающие вместе с тем ощущение цельности. Эту особенность города почувствовал А. Блок, который писал из Венеции матери: «Здесь хочется быть художником, а не писателем, я бы нарисовал много, если бы умел»[50].

Связанные с Венецией признаки живописности, отражаясь в литературе, становятся элементами художественного языка венецианского текста. В художественной речи они предстают вариативно, сопрягаясь с разными сегментами топоса, отмечая пространство и горизонтали и вертикали. Так, в «Венеции» (1912) А. Ахматовой признаком живописности явно наделяется точка абсолютного верха:

Как на древнем, выцветшем холсте,

Стынет небо тускло-голубое…

Однако и стихотворение в целом обнаруживает ту же интенцию, о чем уже писала Й. Спендель де Варда: «Восприятие Венеции Анной Ахматовой, ее чувства и настроения странно перекликиваются с впечатлениями А. Блока, который тремя годами ранее совершил это путешествие… Стихи Ахматовой стремятся уловить это неуловимое, казалось бы, впечатление, когда стих начинает рождаться из бесформенного клубка линий и цветов… И дальше общий фон становится более и более замкнутым, зрение начинает сосредоточиваться уже на определенных деталях и образах, приближаться как бы к центру картины, а центром картины оказывается лев, образ которого повторяется в разных аспектах»[51].

Порой стихотворный текст как бы соединяет, если не синтезирует, стилистику и предметный мир разных венецианских художников, переводя все это в плоскость словесной живописи, как, к примеру, в «Венеции» (1919) М. Кузмина, где с названным Тьеполо знаково соседствует неназванный Пьетро Лонги:

Синьорина, что случилось?

Отчего вы так надуты?

Рассмешитесь: словно гуси

Выступают две бауты…

А Нинета в треуголке

С вырезным, лимонным лифом —

Обещая и лукавя,

Смотрит выдуманным мифом.

Словно Тьеполо расплавил

Теплым облаком атласы…

На террасе Клеопатры

Золотеют ананасы.

Тот же принцип видения и изображения Венеции, но уже как сквозной, структурообразующий, лежит в основе одноименного стихотворения М. Волошина:

Резные фасады, узорные зданья

На алом пожаре закатного стана

Печальны и строги, как фрески Орканья, —

Горят перламутром в отливах тумана…

… О пышность виденья, о грусть увяданья!

Шелков Веронеза закатная Кана,

Парчи Тинторетто… и в тучах мерцанья

Осенних и медных тонов Тициана…

Как осенью листья с картин Тициана

Цветы облетают… Последнюю дань я

Несу облетевшим страницам романа,

В каналах следя отраженные зданья…

Венеции скорбной узорные зданья

Горят перламутром в отливах тумана.

На всем бесконечная грусть увяданья

Осенних и медных тонов Тициана.

(«Венеция», 1903)

Для живописно-словесного представления Венеции, которое реализует закон трехмерности изображения, существует в русской литературной венециане проблема своего рода четвертого измерения, связанная с «человеком в пейзаже». Данная точка внутри пространства исключительно значима уже потому, что в большинстве случаев она активна по отношению к окружению, ибо именно человек выстраивает это окружение в своем сознании, перебирая и сополагая отдельные его элементы с опорой на вообразимость. Но категория вообразимости может «работать» и от обратного, когда художник слова в своем представлении о топосе вообще и венецианском топосе в частности в предположении исключает фигуру наблюдателя как неотъемлемый элемент целого, утверждая автономность внеположенного по отношению к нему пейзажа. Такова философская и, насколько это возможно для лирического текста, эстетическая позиция И. Бродского, нашедшая выражение в стихотворении «Посвящается Пиранези» (1993–1995). Стихотворение это, уже самим названием своим связанное с Венецией через имя легендарного архитектора, представляет в искусственном пиранезиевском пейзаже двух собеседников, рассуждающих о фигурах в пейзаже и таким образом выводимых в позицию над относительно самих себя:

Не то лунный кратер, не то — колизей, не то —

где-то в горах. И человек в пальто

беседует с человеком, сжимающим в пальцах посох.

Неподалеку собачка ищет пожрать в отбросах.

… «Но так и возникли вы, —

не соглашается с ним пилигрим. — Забавно,

что вы так выражаетесь. Ибо совсем недавно

вы были лишь точкой в мареве, потом разрослись в пятно».

Ах, мы всего лишь два прошлых. Два прошлых дают одно

настоящее. И это, замечу, в лучшем

случае. В худшем — мы не получим

даже и этого. В худшем случае карандаш

или игла художника изобразят пейзаж

без нас. Очарованный дымкой, далью,

глаз художника вправе вообще пренебречь деталью

— то есть моим и вашим существованием. Мы —

то, в чем пейзаж не нуждается, как в пирогах кумы.

Ни в настоящем ни в будущем. Тем более — в их гибриде.

Видите ли, пейзаж есть прошлое в чистом виде,

лишившееся обладателя.

Правда, следует признать, что И. Бродский не доводит данный принцип до абсолюта, ибо деталь в пейзаже может у него взорвать чистую пейзажность, перенося изображение в план «живой жизни», то есть как бы вынимая его из рамы. То же стихотворение «Посвящается Пиранези» заканчивается строкой —

И тут пейзаж оглашается заливистым сучьим лаем.

Однако в целом для венецианских произведений И. Бродского все-таки более характерна позиция, когда человек, находясь в пейзаже, отделяет себя от него, оставаясь художником, изображающим пейзаж. Это видно во многих стихотворениях поэта: «В лагуне» (1973), «Лидо. Венеция» (1992), «С натуры» (1995), а «Венецианские строфы (2)» (1986) в данном отношении открыто перекликаются со стихотворением «Посвящается Пиранези»:

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле

под открытым небом, зимой, в одном

пиджаке, поддав, раздвигая скулы

фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремление запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня.

Следует заметить, что обе позиции — и «человека в пейзаже», и художника-пейзажиста — равно характерны для русской литературной венецианы XIX и ХХ веков. Причем живописность изображения, основанная на вообразимости, в любом случае опирается на представление о доминантных точках, которые для «человека в пейзаже» часто существуют как дискретные фрагменты топоса, а для художника-пейзажиста почти всегда являются элементами целого. При этом — в системе ли, или вне ее — данные точки для Венеции остаются одними и теми же: собор св. Марка как центр венецианского мира, ближайшая к нему топика — Пьяцца, Пьяцетта, Дворец дожей, Прокурации, далее — Мост вздохов, тюрьма, Риальто, дворцы, реже — библиотека, Академия, церкви Санта-Мария делла Салюте, Сан-Джорджо Маджоре… Примером текстов первого типа могут служить венецианские стихотворения К. Романова, где сознание лирического героя выхватывает из целого отдельные, знаковые для Венеции, точки, не сополагая их относительно друг друга:

Плыви, моя гондола,

Озарена луной,

Раздайся баркарола

Над сонною волной.

… Смотри, уж на Пьяцетте

Погашены огни,

При ярком лунном свете

С тобою мы одни.

(«Баркарола», 1882)

Под мостом вздохов проплывала

Гондола позднею порой,

И в бледном сумраке канала

Раздумье овладело мной.

(«Мост вздохов», 1882)

Помнишь, порою ночною

Наша гондола плыла,

Мы любовались луною,

Всплескам внимая весла.

… Мимо палаццо мы дожей,

Мимо Пьяцетты колонн

Плыли с тобою… О, Боже,

Что за чарующий сон!

(«Помнишь, порою ночною…», 1882)

В том же ключе даны доминантные точки в «Венеции» (1858) К. Павловой:

Зыбь вкруг нее играет ярко;

Земли далеки берега;

К нам грузная подходит барка,

Вот куполы святого Марка,

Риальта чудная дуга.

И гордые прокурации

Стоят, как будто б корабли

Властителям блажной стихии

И ныне дани Византии

Толпой усердною несли.

В литературе ХХ века явно преобладает второй тип образности, представленной с позиции художника-пейзажиста. Более того, многоуровневость текстов и насыщенность метафорами уводят их от чистой пейзажности и эмпирических адекватов в сферу литературного импрессионизма или венецианской метафизики. В плане восприятия городского топоса здесь, несомненно, господствует третий уровень своения вообразимости, впрочем, не вовсе чуждый и художникам XIX века, хотя для них он не является основным. Пример тому — стихотворение П. Вяземского «Пожар на небесах — и на воде пожар…» (1863), которое, несмотря на небольшую неточность словоупотребления («Палацца», — видимо, вместо «Пьяцца»), является одним из лучших произведений венецианы XIX века:

Пожар на небесах — и на воде пожар.

Картина чудная! Весь рдея, солнца шар,

Скатившись, запылал на рубеже заката.

Теснятся облака под жаркой лавой злата;

С землей прощаясь, день на пурпурном одре

Оделся пламенем, как Феникс на костре.

Палацца залилась потоком искр златых,

И храмов куполы, и кампанилы их,

И мачты кораблей, и пестрые их флаги,

И ты, крылатый лев, когда-то царь отваги,

А ныне, утомясь по вековой борьбе,

Почивший гордым сном на каменном столбе.

Как морем огненным, мой саламандра-челн

Скользит по зареву воспламененных волн.

Раздался колокол с Сан-Марко и с Салуте —

Вечерний благовест, в дневной житейской смуте

Смиренные сердца к молитве преклоня,

Песнь лебединая сгорающего дня!

Позиция «человека в пейзаже» здесь сюжетно зафиксирована, но это скорее дань традиции, чем ракурс изображения. Доминантные точки становятся в данном стихотворении узлами общего образного каркаса, что знаменует собой переход от воссоздания внутреннего пространства Венеции как дискретного к выражению его континуальности. В этом отношении знаменательны почти все венецианские стихотворения П. Вяземского, ибо поэт с равной силой ощущает и цельность городского текста, и пространственные разрывы в нем. Последние у него в значительной степени связаны не с отдельными точками внутреннего венецианского топоса, а с его специфическим природным фактором — водой. Противостояние воды и суши, берега и моря, утвердившись в романтической традиции, продолжает и далее присутствовать в сознании художников слова как образная формула. Для П. Вяземского, прошедшего школу поэтов пушкинского круга, это особенно актуально. Видимо, потому он был единственным поэтом XIX века, который на данной основе создал и уникальный образ по-своему дискретного внутреннего пространства Венеции:

Город чудный, чресполосный —

Суша, море по клочкам…

(«Венеция», 1853)

Эту же чресполосность города отметит в ХХ веке П. Перцов в главе с показательным названием «Венеция сверху». «Везде вода, — пишет П. Перцов. — Она охватывает и проникает весь город, разделяя его синими лентами» (7). Однако момент дискретности не актуализируется у П. Перцова настолько, чтобы стать определяющим характер внутреннего городского пространства. То, что в его картине Венеции порождало дискретность, со сменой ракурса становится основой пространственной континуальности: «Венеция с колокольни открывается буквально „как на ладони“. Она вся лежит внизу одним сплошным пятном. Вокруг предместья, проливы, мели и широкий пояс моря. Весь город крыт красной черепицей — точно огромное чешуйчатое животное всплыло из глубины погреться на весеннем солнце с семьей своих детей. Но красные пятна тонут в голубом просторе; воздух Венеции, бледный и влажный, сливается ее бледно-голубым морем… Сдержанный шум доносится наверх — земноводный город живет своей жизнью» (6–7). В данном смысле, принадлежа по своему положению относительно внешнего пространства к городам эксцентрического типа, Венеция не обладает многими их признаками и в значительной степени являет собой исключение из правила. Вода, выполняя в Венеции функцию дорог, характеризуется таким свойством пути, как непрерывность. На образном уровне это вполне согласуется с рядом ее мифологических и архетипических свойств и, прежде всего со способностью воды выступать в качестве символа бесконечного времени и пространства. Причем исключительно важно то, что упорядочивание связанного с водой природного фактора произошло в Венеции не за счет насильственного подчинения его чуждой природе человеческой воле, как это случилось с Петербургом, а за счет встраивания города в природу с использованием естественных отмелей и проливов. В этом еще одна причина бесконфликтного сосуществования Венеции с водной стихией. Все вместе взятое породило особую форму упорядоченности венецианского топоса, совершенно отличную от петербургской, — лабиринт. На фоне математической выверенности Петербурга с его прямыми улицами и проспектами, с его просматриваемой пространственной перспективой венецианская топика выглядит почти лишенной порядка. Именно это имел в виду Умберто Эко, посетивший Петербург в 1998 году, когда в беседе с журналистами заметил: «Этот город называют Северной Венецией, но мне кажется, что он больше похож на Амстердам. Он такой же упорядоченный, размеренный, строгий. Венеция же — это полная противоположность»[52].

Образ города-лабиринта намечается, но еще не складывается вполне все в той же «Венеции» (1853) П. Вяземского, стихотворении, не столько повлиявшем на последующую русскую венециану, сколько значимом в качестве составного звена ее:

Пешеходу для прогулки

Сотни мостиков сочтешь;

Переулки, закоулки, —

В их мытарствах пропадешь.

В мировой литературной венециане попытка создания данного образа есть уже у И. В. Гёте. Первоначально слово «лабиринт» возникает у него как метафора городской периферии вообще, но тотчас вслед за этим конкретизируется применительно к венецианскому топосу: «После обеда, в жажде поскорее составить себе впечатление от целого, я без провожатого, ориентируясь только по странам света, ринулся в лабиринт этого города. Весь изрезанный каналами и канальчиками, он тем не менее воссоединен мостиками и мостами. Здешнюю тесноту и скученность трудно себе представить, не видя ее. Как правило, ширину улочки можно измерить распростертыми руками, а на самых узких, подбоченясь, локтями уже касаешься стен. Есть, правда, улочки пошире, кое-где даже маленькие площади, но в общем повсюду теснота»[53]. Однако, как видно из приведенной цитаты, И. В. Гёте все-таки больше занимает не цельный образ венецианского лабиринта, а отдельные его фрагменты с характерными для них признаками заполнения пространства. Позднее венецианский лабиринт будет представлен у Г. Джеймса, Э. Хемингуэя и других художников, но все-таки русских писателей образ Венеции-лабиринта привлекает гораздо больше, чем европейских.

В русской литературе он вполне утверждается в ХХ веке. По всей видимости, образ этот, как и в случае с литературой европейской, был введен в литературную практику путевыми очерками, оказавшими сильное влияние на формирование языка русской венецианы. Именно в данном жанре впервые прорисовывается тот фон, на котором обозначаются узловые точки венецианского топоса, то есть происходит уплотнение, заполнение внутреннего пространства города. Попытка такого рода в XIX веке была предпринята А. И. Герценом, но его доминирующие социологические и конкретно-исторические интенции явно мешали рождению цельного образа, и венецианская топика, с точки зрения ее организации, представлялась ему хаотичной или, в лучшем случае, подчиненной тем или иным историческим всплескам. «Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale, — пишет он в „Былом и думах“, — должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда, давайте еще больше разных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваяния, картин, фресков. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с евангельем св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин»[54].

Совсем иначе это представлено у П. Перцова и, тем более, у П. Муратова. И у того и у другого образ лабиринта связан с моментом неожиданности. И у того и у другого он не пугает. Венеция-лабиринт у них вполне соответствует необходимым требованиям к тому, что играет в неупорядоченность, о чем пишет К. Линч. «Следует признать, что есть некая ценность в таинственности, в лабиринте, в неожиданности окружения, — замечает он. — Многие из нас получают удовольствие в Луна-парке, и есть несомненное очарование в кривых улочках Бостона. Это так, но только при соблюдении двух условий. Прежде всего не должно ощущаться опасности полной утраты понимания основной формы или чувства ориентации, не должно возникать страха, что никогда не удастся выбраться. Неожиданности должны случаться в рамках определенного сценария, беспорядок должен занимать лишь малые фрагменты видимого целого. И, во-вторых, лабиринт или таинственность должны сами по себе обладать некой формой, которую со временем можно исследовать или усвоить»[55].

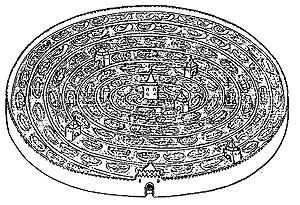

У П. Перцова фоновый лабиринт венецианского топоса увиден глазами человека, если и не впервые погрузившегося в переливы узких улочек, то, во всяком случае, находящегося в процессе их освоения. Однако он уже чувствует лабиринт настолько, чтобы уловить элементы его пространственного ритма, отметить кажущиеся разрывы в его непрерывности, которые в действительности служат лишь узловыми точками, как это видно на рисунке, приведенном Г. Фуга и Л. Вианелло[56] и взятом ими из «Hypnerotomachia Polyphili»:

Говоря о разновидностях лабиринта, авторы «Corto sconto» пишут: «Что касается наземного и водного лабиринтов, интересно отметить, что в отличие от наземного, об4ладающего множеством тупиков, прерывающих движение, водный лабиринт со всеми образующими его каналами характеризуется сквозным течением воды в любых его изгибах. В течение шести часов вся эта масса воды перемещается в одном направлении, а следующие шесть часов — в обратном, в зависимости от прилива или отлива. Таким образом, в этом городе наблюдается некий момент слияния двух его лабиринтов тогда, когда адриатическая sessa и луна, управляющая приливами и отливами, вызывают такое повышение уровня воды, что она выходит из своих природных или искусственных берегов… и заливает улицы и площади, вызывая хорошо известное всем венецианцам явление: lуacqua alta»[57] («высокая вода»).

П. Перцов ничего не говорит о специфике водного лабиринта. Геометрическая организация топоса и элементы образности в нем для очеркиста пока важнее. Но существенно, что лабиринт у него не безлюден. Более того, в нем всегда найдется человек, для которого этот сложный мир является своим, что позволяет пришельцу не страшиться и не ощущать тревоги потерянности. «Сворачиваешь с Пьяццы куда-нибудь в первую встречную щель бокового переулка, — пишет П. Перцов. — Блуждаешь в лабиринте узких коридоров, переплетающихся, как венецианские каналы, среди высоких стен домов… Изредка, среди сплошной стены разноцветных каменных четвероугольников, вдруг попадается фигурный фасад старинного дворца, который невозможно видеть и никто не видал с самого построения дома. Временами из щели выходишь на площадь или, точнее, площадку, со всех сторон заставленную домами. Это обыкновенно „campo“ („поле“) какой-нибудь церкви — своего рода расширенная паперть. Через минуту опять попадаешь в лабиринт. Беспрестанно поднимешься и спускаешься по ступеням дугообразных мостов, заходишь в тупик, проходишь в туннелях под домами. Наконец заплутаешься в этом каменном лесу и первый встречный мальчишка с гиком и свистом выводит тебя на большую дорогу» (13). Сравнение с лесом говорит о том, что П. Перцов воспринимает лабиринт как почти природное образование с соприродными ему обитателями. Это не означает, что он вовсе лишает лабиринт логического начала, но только то, что у П. Перцова здесь в образном плане доминирует логика естества.

Следует выделить еще одну существенную особенность венецианского лабиринта, отмеченную П. Перцовым, — перед скитающимся в нем он разворачивается из центра и к центру возвращает. Абсолютная значимость Пьяццы как центра делает ее несравнимой с прочими доминантными точками Венеции, а нетрадиционность сосуществования в венецианском центре духовной и светской власти, соседство собора св. Марка, Прокураций и Дворца дожей подталкивает к проведению семантической аналогии с мифологическим Центром Мира, той точкой, где встречаются Земля и Небо. Именно этот момент оказался едва ли не ведущим для Б. Пастернака, который в «Охранной грамоте» наделяет и лабиринт, и центр чертами космизма. При этом первый связан у него с идеей пути и кругового движения, а второй обладает неодолимой притягательностью, определяющей центростремительную направленность внутренних сил венецианского топоса.

Лабиринт у Б. Пастернака, так же, как и у П. Перцова, предстает как многоуровневый, но П. Перцов актуализирует в нем горизонталь, а Б. Пастернак — вертикаль. Актуализация вертикали у Б. Пастернака порождает удвоение в виде небесной проекции земного лабиринта или земной проекции небесного. «В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, — пишет он, — светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему млечному пути тянул пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки… Указанный адрес возвращал нас к началу нашего путешествия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движению»[58].

Пьяцца как центр открывается у Б. Пастернака навстречу пространству лабиринта и вбирает его в себя. «С какой стороны ни идти на Пьяццу, — замечает автор „Охранной грамоты“, — на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобием преддверия и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галерею» (248).

Изображение лабиринта и его отношений с центром в муратовских «Образах Италии», в отличие от перцовского и даже пастернаковского, так сильно субъективировано, что его пластическая выделенность и специфическая геометрия оказываются вторичными по отношению к позиции и типу воспринимающего субъекта. По П. Муратову, есть люди Пьяццы и люди лабиринта. При этом Пьяцца приобретает черты отдельного локуса, яркого и праздничного, но с ослабленными признаками центра, а лабиринт, с акцентуацией водного начала, архетипически связанного с глубинными слоями психики, оказывается наиболее репрезентативной для венецианского топоса и венецианского духа формой пространственной организации. Так, принцип двух Венеций последовательно реализуется П. Муратовым через многоаспектную маркировку локусов, обозначенных как здесь и там, внешнее и внутреннее: «Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают, их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте лишь живописной подробностью, — черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, — выступают здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода! Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце» (8–9).

Мир лабиринта лишен у П. Муратова нерасчленимости подсознательного. Он наделен своей логикой и даже той производной геометричностью, которая возникает как образ на уровне постигающего и творящего сознания. «Только первые дни, — пишет П. Муратов, — трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов, потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, продвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонения от прямой линии, можно прийти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть одно удивительное место — открытый и пустынный бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия» (9).

Обратим внимание на последнее замечание Муратова, которого в водном, по преимуществу, лабиринте водного города привлекает искусственный водный резервуар. Кажется, здесь возникает некий переизбыток водности, и это так бы и было, если бы речь шла не о П. Муратове. Для него значимость воды сравнима со значимостью ее для И. Бродского, предпочитавшего воду любым проявлениям иных изначальных тихий:

Растительность в моем окне! зеленый колер!

Что на вершину посмотреть, что в корень —

почувствуешь головокруженье, рвоту;

и я предпочитаю воду,

хотя бы — пресную. Вода — беглец от места,

предместья, набережной, арки, крова,

из-под моста — из-под венца невеста,

фамилия у ней серова.

Куда как женственна! и так на жизнь похожа

ее то матовая, то вся в морщинках кожа

неудержимостью, смятеньем, грустью,

стремленьем к устью

и к безымянности. Волна всегда стремится

от отраженья, от судьбы отмыться,

чтобы смешаться с горизонтом, с солью —

с прошедшей болью.

(«Растительность в моем окне! зеленый колер!..», 1986)

Грани фонового венецианского топоса, отраженные в литературе первой трети ХХ века, не сохранились далее в своей чистоте и неизменности. Трудно сказать о более поздних художниках, следуют ли они традициям Б. Пастернака или П. Муратова, хотя как единичные признаки ориентированности порой возникают муратовские штрихи или ракурс, характерный для П. Перцова. Первые просвечивают, к примеру, в одном из стихотворений В. Бетаки: в субъективной разделенности центра и фона, в пристрастии к лабиринту, в мотиве покоя:

Ну вот мы и дома —

В Венеции нашей сырой,

От римского солнца

Ныряем в душевный покой.

Не там, где оркестры

Да фрески в толпе голубей,

А в темных

И тесных

Проулках, где ветер грубей.

(«Ну вот мы и дома…»[59]),

вторые — во внимании к внешнему, в первичности опыта встречи с лабиринтом и практическом игнорировании его водной природы — проявились у Ю. Нагибина в рассказе «Кошка, голуби и Тинторетто» из его «Итальянской тетради», в путевых заметках Р. Бухарева «Дорога Бог знает куда». Особняком в этом отношении стоит роман Ю. Буйды «Ермо», где образ венецианского лабиринта метафорически отражен во внутреннем лабиринте залов, комнат, коридоров, лестниц палаццо Сансеверино. Вместе с тем, в романе, как и у П. Муратова, хотя, по-видимому, вне его влияния, появляется шахматная аллюзия к лабиринту в виде шахматного столика с чашей Дандоло, находящегося в сердце палаццо — потайной треугольной комнате. Источником этой пространственной ассоциации у Ю. Буйды могла быть повесть В. Набокова «Защита Лужина», где герой, рассматривая географический атлас, видит его глазами незаурядного шахматиста, недовольного алогичной организацией пространства. Встреча с картой для него подобна несыгранной трудной, но лишенной красоты шахматной партии, ходы в которой сродни движению в лабиринте: «Но в общем все это можно было бы устроить пикантнее, — говорил он, показывая на карту мира. Нет тут идеи. Нет тут пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний, и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти из Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей[60]. Повесть эта включена в систему интертекстовых связей романа «Ермо» и занимает в ней, как и все творчество Набокова, заметное место.

Есть, однако, в русской литературной венециане еще один аспект преемственности, соотносимый с венецианским лабиринтом. У таких писателей, как П. Муратов, Б. Пастернак, И. Бродский, Ю. Буйда, с данным образом связана не всегда явная, но неизбежная его ремифологизация и, как следствие, сакрализация всего внутреннего фонового пространства. И. Бродский в «Набережной неисцелимых» прямо соотносит венецианский лабиринт с критским, находя тому и пространственно-историческое обоснование (225)[61]. С учетом традиционной для древнего лабиринта семантики, позволяющей толковать движение от периферии к центру как процесс постижения тайны мира и собственной души[62], мы можем вслед за названными авторами говорить о венецианском лабиринте как о единственно возможном пути к постижению духа города и глубинному осознанию значимости его центра. Таким образом, поскольку вход в лабиринт во внутреннем венецианском пространстве находится близ центра, последний постигается дважды: вне лабиринта, праздно и поверхностно, и через лабиринт, полно и сакрально, в его вечной и истинной сущности мирообразующего начала.

Попытки ремифологизации делают более очевидными и те образные грани венецианского лабиринта, которые, будучи связаны с древнейшими мифами, оказывают на его скрытую женскую природу, противостоящую тому, что проявилось, к примеру, в рационально-четкой организации петербургского топоса. В этом смысле венецианский центр, хорошо организованный и отмеченный именем святого Марка, и периферия могли бы символизировать разные генетические корни, если бы и первый и вторая не были равно связаны с женственной стихией воды, определяющей характер и восприятие всего внутреннего пространства города. Указанные тенденции отчетливо проявились в специфике разноуровневых вертикальных соотношений лабиринта и в литературном мифе о рождении Венеции.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Любовь и смерть в Венеции

Любовь и смерть в Венеции «Смерть в Венеции» Томаса Манна послужила творческим толчком для многих художников. Итальянский режиссёр Лукино Висконти, экранизировав новеллу, создал кинематографическое чудо; замечательный английский композитор Бенджамин Бриттен на её

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста Таким образом, порождение художественного текста — это одновременно и экстериоризация эпизодической и семантической памяти в вербальную и далее в связный текст, и интериоризация

В. Хлебников Голова вселенной. Время в пространстве

В. Хлебников Голова вселенной. Время в пространстве Вот виды нового искусства числовых лубков, творчества, где вдохновенная голова вселенной так, как она повернута к художнику, свободно пишется художником числа; клетки и границы отдельных наук не нужны ему: он не ребенок.

Стихи и песни о внутреннем разладе

Стихи и песни о внутреннем разладе Здесь мы рассматриваем те тексты Окуджавы, где он пишет о себе как о поэте и сосредоточен на отношениях эмоциональной и рациональной сторон своей личности. Можно сказать, что эти отношения конфликтные.Первая песня в сборнике Окуджавы

Постмодернистское путешествие в пространстве и времени в романе Бориса Акунина «Алтын-Толобас»

Постмодернистское путешествие в пространстве и времени в романе Бориса Акунина «Алтын-Толобас» [1063]Роман Бориса Акунина «Алтын-толобас» (2001) построен по принципу последовательного чередования двух сюжетных линий: двух путешествий в Россию – немецкого дворянина

Лирический субъект в пространстве (сад, небо, дом, лес)

Лирический субъект в пространстве (сад, небо, дом, лес) Целостный, фемининный, декадентско-модернистский и солипсический лирический субъект сонетов Вилькиной локализуется в пространствах, имеющих дополнительные эстетико-философские коннотации. Постоянно повторяющиеся

Глава 1 ОБРАЗНОЕ ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ВЕНЕЦИИ

Глава 1 ОБРАЗНОЕ ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ВЕНЕЦИИ Венеция как «врожденная идея». — Венецианский пратекст и его роль в формировании первичного образа Венеции. — Поиски эквивалента«Платон учил в древности о „врожденных идеях“. Должно быть, число их растет с возрастом и

Глава 3 ИМЯ ВЕНЕЦИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Глава 3 ИМЯ ВЕНЕЦИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Женское в имени и облике Венеции. — Именные вариации. — Анаграммы имени города в русской литературной венецианеНачиная разговор о роли имени города в русской литературной венециане, уместно вспомнить последнее пятистишие

Смерть в Венеции

Смерть в Венеции На пороге эсхатологии: представление о Венеции как об умирающем городе. — Связь смерти и бессмертия. — Формы выражения мотива смерти. — Метафорический образ Венеции-Чистилища. — «Праздничная смерть»: единство несходного. — Мортальные локусы

Глаз как «орудие мышления»: соотношение чувственного познания и поэтической рефлексии в «Путешествии в Армению» Осипа Мандельштама

Глаз как «орудие мышления»: соотношение чувственного познания и поэтической рефлексии в «Путешествии в Армению» Осипа Мандельштама В одном фрагментарно сохранившемся письме 1931 или 1932 года сам Мандельштам охарактеризовал специфику тематики и поэтики своего

Томас Манн Thomas Mann 1875 – 1955 СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ DER TOD IN VENEDIG 1912

Томас Манн Thomas Mann 1875 – 1955 СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ DER TOD IN VENEDIG 1912 Перевод Наталии Ман

4. Homme fatale, запретный секс и «Смерть в Венеции»[*]

4. Homme fatale, запретный секс и «Смерть в Венеции»[*] Что благороднее — любить красоту или быть красивым? Роберт Ирвин. Плоть молитвенных подушек (О «Запретных цветах» Ю. Мисимы)1Неоднозначность романа Мисимы «Запретные цвета» («Киндзики», 1951) начинается уже с названия,