3.10. «…лежу я Бога и ничей» (Поэтика парадоксализма Леонида Аронзона)[**]

3.10. «…лежу я Бога и ничей»

(Поэтика парадоксализма Леонида Аронзона)[**]

в лицо тех глаз взглянул я глубоко

и свил речное их свеченье

как лебедь плавая в веленьях снов

свирелью слов навеял я печаль

явив простору утра отраженье.

Н. Фатеева. «Читая Аронзона»

Не случайно замечено, что поэтический мир Л. Аронзона, с одной стороны, сводится к относительно простейшим и перечислимым составляющим [Миллер 2004, Кривулин 2006], с другой — совершенно уникален, причем, по-видимому, настолько, что для его описания трудно найти адекватный метаязык. Все это говорит о том, что главное у Аронзона — особое, до конца не уравновешенное соединение языковых элементов, которое почти в каждом стихотворении может получать новую конфигурацию. Цель данной статьи — попытаться ответить на вопрос, в чем состоит необычность языка поэта, который ушел из жизни столь молодым, что кажется, будто оставленные им тексты — только эскизы к чему-то более цельному, совершенному, что могло бы стать языковой вселенной Л. Аронзона. Однако и это начальное ядро вселенной уже представляет собой синтез всех языковых стихий: фонетики, грамматики, семантики, комбинаторики, каждая из которых по своей природе идиостилистична. Попробуем последовательно описать состав этого «ядра».

(1) ОТ ЗВУКА К СМЫСЛУ

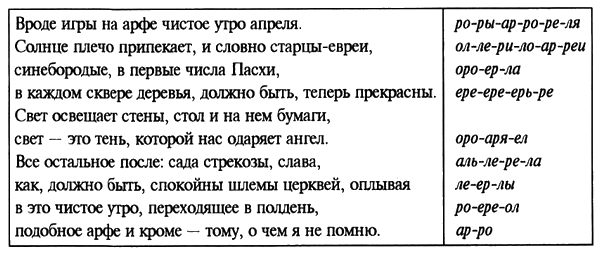

Хотя количество звуковых и фоносиллабических сочетаний ограниченно, тем не менее каждый поэт, подобно композитору, находит неповторимую систему их взаимоотражения, которая и определяет «звуковой сюжет» текста. Стиль Аронзона отличает то, что звуковой резонанс у него задают не только сами согласные или гласные (то есть аллитерации и ассонансы), а сочетания гласных и согласных, образующие открытые и перевернутые слоги. Тем самым звуковые повторы оказываются тесно связаны со структурой слога и просодикой текста и являются суперсегментным средством выделения и объединения языковых единиц, которые реализуются поверх линейного развертывания текста. Особо показательно с этой точки зрения стихотворение «Вроде игры на арфе чистое утро апреля…» (1964) [1, 62][174], уже в первой строке которого создается фоносиллабическая[175] последовательность, имеющая перформативный характер, — воссоздается подобие игры на арфе: ро-ры-ар-ро-ре. Далее звукобуквенные сочетания с «р», а затем и сонорным «л» равномерно распределяются по тексту, буквально озвучивая текст. Ср.:

Вроде игры на арфе чистое утро апреля. ро-ры-ар-ро-ре-ля

Солнце плечо припекает, и словно старцы-евреи, ол-ле-ри-ло-ар-реи

синебородые, в первые числа Пасхи, оро-ер-ла

в каждом сквере деревья, должно быть, теперь прекрасны, ере-ере-ерь-ре

Свет освещает стены, стол и на нем бумага,

свет — это тень, которой нас одаряет ангел. оро-аря-ел

Все остальное после: сада стрекозы, слава, аль-ле-ре-ла

как, должно быть, спокойны шлемы церквей, оплывая ле-ер-лы

в это чистое утро, переходящее в полдень, ро-ере-ол

подобное арфе и кроме — тому, о чем я не помню. ар-ро

Такая звуковая организация провоцирует семантические связи между словами из разных семантических полей и порождает замкнутый круг, в котором в состоянии слияния находятся православная и еврейская Пасхи (вроде игры на арфе… утро апреля — старцы-евреи — в сквере деревья… теперь прекрасны — одаряет ангел — шлемы церквей, оплывая — утро, переходящее в полдень — арфе и кроме), деревья и синебородные старцы-евреи, стрекозы и слава, утро и поддень. И все это происходит потому, что постоянно изменяется излучение света, так как наряду с сонорными свою значимость обретают и слова, содержащие «С»: чистое — солнце — словно старцы — синебородые — Пасхи — сквере — прекрасны — свет освещает стены, стол — свет — нас — все остальное после: сада стрекозы, слава — спокойны — чистое. В шестой же строке, начинающей вторую половину стиха, получаем отраженное уравнение света, который становится при произнесении «светотенью» (свет — это тень), а позиционно выделенными в стихе оказываются анафорически повторяющиеся сочетания с «С» и «В», которые являются, как мы покажем, ключевыми для всего поэтического мира Аронзона:

Вр

Со

си

в

Све

све

все

В этой связи сразу вспоминается замечание Авалиани [1996] о внутренней форме фамилии Аронзон («А звук-то, а звук светлый, звонкий. А-рон-зон. Песнь, зонт. Аарон. Моисей. Аарон» [Авалиани 1996]), в котором акцентируется само определение звука «светлый»[176].

Многие исследователи [Степанов 1985, 2006; Казарновский, Кукуй 2004; Миллер 2004 и др.] отмечают влияние В. Хлебникова на поэтику Л. Аронзона. В каком-то смысле это правильно: прежде всего, конечно, что касается сферы «поэтической этимологии», скорнения слов и особых сдвинутых грамматических конструкций. Однако по своему звучанию многие стихотворения Аронзона скорее являются звуковыми импровизациями на тексты Б. Пастернака. В частности, разбираемое стихотворение содержит отзвуки «Весны» Пастернака («Апрель. Возмужалостью тянет из парка, / И реплики леса окрепли») [1, 81][177] и его вариации со словом СВЕТ (см. [Фатеева 2003: 151 и далее]); в стихотворении же «Лебедь» [1, 101] Аронзон развивает пастернаковскую фоническую тему лилии-Офелии; немало и других звуковых отражений, в частности связанных с игрой на арфе (ср. у Пастернака в «Лете» 1930 года: И это ли происки Мэри-арфистки, / Что рока игрою ей под руки лег / И арфой шумит ураган аравийский, / Бессмертья, быть может, последний залог [1, 389]). Во многом сходны и мировоззренческие основы этих двух поэтов, прежде всею в построении своих индивидуальных, наполовину языческих религиозных систем, в центре которых обнаруживаются взаимоотражающиеся образы БОГА и ЖЕНЩИНЫ[178], сливающиеся в едином ТЫ и созерцающем Я. Не случайно само имя Пастернака появляется в стихотворении, где обнаруживается парадоксальная для современного языка глагольная форма зрил: «Был лес весь ландышем обжит, / и вымоину лога, / беснуясь, чиркали стрижи, / как Пастернак — автограф. / Там я лежал в траве и зрил…» [1, 65], которая затем повторяется в стихотворении «Полдень»: «Я созерцал, я зрил и только…» [1, 66]. Быть может, ее появление мотивировано усилением семы ‘зрения’, поскольку существует даже поговорка Зри в три, не зевай [Даль 1, 694][179].

Однако, поскольку Аронзон — поэт следующего за Пастернаком поколения, он идет дальше своих предшественников и, благодаря взаимопревращению слогов и контаминации слов, создает дополнительную систему координат для своего поэтического мира: он порождает собственное попе близкозвучных слов, приобретающих в его текстах свое уникальное значение. Другими словами, Аронзон генерирует альтернативную словообразовательную систему, в которой на основании звуковых перекличек появляются особые «квазиморфемы» (В. П. Григорьев), связывающие стихотворения поэта в единое целое. Это и понятно, поскольку одно из основных действий в мире Аронзона — «сведение воедино», что находит выражение в контаминации понятий «свивания» (от глагола вить) и «свеивания» (от глагола веять). Образуются авторские неологизмы свель и свей, свея, мотивация которых неоднозначна, однако форма стилизована под архаичную или диалектную. Кроме связи с «веять», «вить» и «вести» в них просматривается и корреляция со «светом», и тогда в единый круг соединяются свель, свея, свет, а далее, на основании поэтических схождений между текстами, — и свирь, свирель, север, соловей, слово, которые буквально «сливаются» друг с другом во всё. Получается личный авторский словарь, точнее, «словарево» в понимании А. Альчук [2000], где связи между лексемами всплывают на поверхность постепенно. Ср.:

Как осень из собранья пауз

я строю слово для тебя,

в котором сад — наброски позы… [1, 70]

(курсив здесь и далее мой. — Н.Ф.);

и было мне с тобой спокойно

и потому — моя свирель ты, [1, 74];

не бутон — но поют как!

и по свели виясь распушают перо [1, 75];

там, где на отшибе

тонких

рисунок

с

гласная

в

озеро

е

Й

птиц

я [1, 76];

Вега рек на гривах свей,

пряжа пчел лесных — Онега… [I, 85];

порхали тысячи обрезков,

и куст сирени на песке

был трепыханьем их озвучен,

когда из всех, виясь, два лучших

у вас забились на виске! [1, 86];

царуй сияльный государь

где свирь церквей на реках Спаса

где недобычливый сударь

я благолепьем твоим спасся… [1, 89];

Глаза твои, красавица, являли

не церкви осени, не церкви, но печаль их.

Какие-то старинные деревья

мне были креслом, ты — моей свирелью. [1, 93];

Я знал, что нас сведет еще Господь:

не вечно же Ему наш сад полоть. [1, 94];

Я выгнув мысль висеть подковой

живое всё одену словом

и дав учить вам наизусть

сам в кресле дельты развалюсь. [1, 97];

Благословен ночей исход

в балеты пушкинских стихов,

где свет, спрессованный во льды

широкой северной воды,

еще не мысля, как извиться?

блистает тенью белой птицы,

<…>

Дыханье озвучив свирелью,

над ней дитя рисует трелью… [1, 100];

лебедь плавает бутоном.

Будто аштой со свечи

УТРА КУКОЛКОЙ в ночи.

<…>

Так плывет, как будто не с кем…

не плывет — скользит по льду

продолженье снов чудесных,

света чистого сосуд. [1, 101];

Я эту ночь продлю стихами,

что врут, как ночью соловей.

Есть благость в музыке, в дыханье,

в печали, в милости Твоей. [1, 145]

Как можно заметить, у некоторых выделенных слов и словосочетаний появляется собственная семантика, которая отлична от общеязыковой не только на уровне лексического, но и грамматического значения. Так, аронзоновское слово све(й)я неопределенно как по своему значению, так и по категориальной принадлежности — это именная и глагольная форма (повелительное наклонение или деепричастие) одновременно. Причем в необычном графическом стихотворении «там, где на отшибе…» она, на первый взгляд, связана с птицами, что вполне вписывается в «птичье» семантическое поле (ср. свей гнездо для птиц), однако допускает совершенно свободные грамматические связи из-за подвижности точки зрения «Я», вписанного в саму структуру веяния. Параллельно возникает и «водяной знак» озера, который развивается поэтом также в стихотворении «Вега рек на гривах свей…» в связи с северными реками и, видимо, озерами, в частности с Онегой и Онежским озером (др. название Онего). В открывающей последнее стихотворение строке развивается звездно-конная звуковая метафора, обусловленная отражением в воде, поэтому и слово свея в родительном падеже множественного числа получает значение, связанное с ветром и развевающейся гривой. При этом в слове вычленяется квазиморф ВЕ-, отображающий первый слог названия звезды Северного полушария в созвездии Лиры — Веги. Однако если учесть, что слово грива имеет еще и специальное значение ‘ряд невысоких вытянутых увалов, разделенных ложбинами’ (например, Гривы в поймах рек [Толковый словарь 2007: 171]) и является элементом рельефа, представляющим собой наследие ледникового периода (в то время гривы являлись водоразделами древних водоемов), то получим иную картину, в которой свея соединяет или сливает воедино реки на холмистой земле[180]. Параллельно свей — это древнее название шведов. Таким образом, све(й)я получает и географическую связь именно с водным севером Европы[181]. Далее звуковые комбинации Веги рек (видимо, разветвленной системы рек, подобной звезде) через взаимоотраженную по тексту рифму (Вега — Онега — нега — брега), связывающую начала и концы строк, выдвигают вновь, как и в «апрельском» стихотворении со старцами-евреями, образ утренних церквей, при этом свей и церквей образуют концевую рифму. Ср:

Вега рек на гривах свей,

пряжи пчел лесных — Онега,

нега утренних церквей

на холмах ночного брега…

[1, 85]

Если учесть концовку стихотворения (ты стояла предо мною, / глядя Господу в лицо [1, 85]), то в словосочетании Вега рек можно прочесть анаграмму слова ВЕРА. Интересно, что другой вариант этого стихотворения, носящий название «Подражание», более архаичен по своему лексическому составу и таит в себе остатки язычества:

Вега рек на гривах свей,

пряжи пчел лесных — Онега,

нега утренних церквей

возле кром пустынных брега…

И колеблющимся зноем,

утопив стопы в песок,

Вы стояли ланью бега

там, где Вас бог рек стерег.

[1, 347]

Обратим внимание, что в данной редакции архаичными оказываются не только собственно поэтизмы (нега, брег), но и слово крома (современное кромка ‘край’), которое, видимо, было выбрано по звуку и ритму. Однако у слова кром(а) есть еще одно значение, которое сохранилось в словах закрома и укромный. Оно обозначало в древности, согласно словарю Даля [2, 197], внешнее городовое укрепление, в противоположность детинцу или кремлю. К древности отсылает и «бог рек» в конце текста этой редакции под названием «Подражание» [1, 347]. Подобное заглавие не случайно, так как литературные истоки этого варианта лежат в «И и Э. Повести каменного века» В. Хлебникова; там же обнаруживаются и бегущие олени-лани. Ср.: «О, бог реки, / О, дед волны, / К тебе старики / Мольбой полны. <…> Сделай так, чтоб, бег дробя, / Пали с стрелами олени. / Заклинаем мы тебя, / Упадая на колени» [Хлебников 1986: 197]. Параллельно у Аронзона появляется генитивная метафора лань бега («Вы стояли ланью бега /там, где Вас бог рек стерег»), которая своей обратимостью напоминает «озеро берега» В. Хлебникова [1986: 44]:

На берега озере

Времыши, камыши,

На озера береге

Священно шумящие.

Как можно заметить, бог рек в своем звуковом обличье вытекает из ведущей рифмы брега — бега; и эти звуковые схождения проявляют в контексте стихотворения семантику «оберега» (стерег). Заметим, что в этом альтернативном варианте «Вы» еще неопределенно по своей родовой принадлежности, в то время как в основном «Ты» — уже однозначно женского рода: это женщина-жена, которой посвящено стихотворение (ты стояла предо мною).

Учитывая все вышевыведенные звукосмысловые схождения, можно более точно определить, что такое «свирь церквей на реках Спаса» в стихотворении с начальным четверостишьем:

царуй сияльный государь

где свирь церквей на реках Спаса

где недобычливый сударь

я благолепьем твоим спасся.

[1, 89]

Поскольку Аронзону вообще свойственна генитивная метафора, причем с потенциальной обратимостью компонентов, то свирь церквей можно прочитать и как церкви на Свири (которых действительно очень много). Однако поскольку здесь слово свирь теряет признаки имени собственного (в отличие от рек Спаса), так как записано с маленькой буквы, то его значение можно толковать более расширительно — а именно как связанное с глаголом свить — ‘свиток’, но в то же время и как родственное свирели, которая производна от др. — рус. глагола свирати, свиряти ‘играть на флейте’, а далее этимологические схождения ведут к др. — инд. svarrati ‘звучит’, svarans, svarras ‘звук’ [Фасмер 3, 579]. Тогда свирь церквей будет означать ‘звучание церквей’ и их колоколов. В самом же словаре Фасмера для названия реки Свирь дается другая этимология: оно объясняется как заимствованное из фин. Syvari — озеро в у. Куопио, мест. назв. Syvarila (Улеаборг); от фин. syva ‘глубокий’ [Фасмер 3, 580]. Однако другие исследователи считают, что фасмеровская этимология нелогична ни в фонетическом, ни в географическом, ни в историческом, ни в содержательном отношении, и предлагают возводить Свирь к готскому sweirei [свири], «что в славянских ушах должно было звучать как раз как свирь, означает ‘слава, честь’. Тогда по-русски Свирь — это нечто вроде Славенки»[182]. Сторонники третьей версии не отрицают финно-угорского происхождения этого названия, однако дают иную мотивировку: они считают, что значение славянского элемента СВ- «коррелируется с терминами САВ и САП в финно-угорских языках, где их значение сохранилось в языках ханты и манси как ИСТОК из ОЗЕРА, реже ИСТОК из БОЛОТА»[183]. Эта версия, на наш взгляд, наиболее правдоподобна, так как Свирь берет начало в Онежском озере и впадает в Ладожское. Однако поскольку ни одна из версий не может быть окончательной, то в поэтическом мире Аронзона свирь как раз приобретает собирательное значение — ‘звук, слава, свиток, исток’, — которое в сочетании со словом церквей приобретает религиозное звучание, тем более в соединении с генитивной метафорой на реках Спаса. И хотя синтаксические отношения между элементами строки действительно смещены, так как имя собственное Спас обычно соотносится с образами иконографии Христа[184], все же внутренние связи между этими элементами определены. Размытость и эллиптичность данных связей как раз позволяет более глубокое и непроявленное понимание всей строки, как если бы перед нами была картина, нарисованная акварелью. Эта особенность словесного выражения Аронзона хорошо схвачена В. Кривулиным, который писал: «„Я“ Аронзона текуче и переливчато, оно не знает и не хочет знать своих границ, оно само есть некая постоянная меняющаяся, дрожащая граница между внутренним и внешним» [Кривулин 1998]. Такая же «дрожащая граница» образуется и между лексемами: они становятся относительно взаимопроникаемы, и за счет этого каждая из них расширяет свой внутренний потенциал значения. Не случайно глубинную семантику текстов поэта Кривулин уподобляет аронзоновской метафоре «слетевшего листа», который оставляет «на слуху слабый осенний шорох, перерастающий в органное звучание потаенной музыки смыслов, недоступной обыденному сознанию, но открывающейся как психоделическое озарение, как пространство продуктивных повторов и постоянных возвращений к уже сказанному — чтобы снова и снова обозначать новые уровни метафизического познания того, что на языке современной философии именуется отношением Бытия к Ничто» [Кривулин 1998].

В свете определений Кривулина показательно, что внутренняя связь между церквями и свирелью закрепляется Аронзоном в строках из стихотворения «Мадригал», в которых обнаруживаются не просто церкви, но церкви осени, причем отраженные в печальных глазах красавицы:

Глаза твои, красавица, являли

не церкви осени, не церкви, но печаль их.

Какие-то старинные деревья

мне были креслом, ты — моей свирелью.

[1, 93]

Иными словами, в текстах поэта снова все смещено во взаимоотражениях: церкви являются в глазах, будучи в то же время созданы самой природой. Осень — любимое время года Аронзона, может быть, потому, что она созвучна его фамилии (ср. вариант Аронсон[185]), но сама осень в его стихах соотносима именно с неким пространственным объемом и строением, часто связанным с богослужением, — это церковь (от греч. kyriak?s (domos) ‘божий дом’), собор или костел.

Есть в осени присутствие зеркал,

объем их мнимый в воздухе осеннем… [1, 58];

будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый собор… [1, 63];

Осенний день велеречивей оды,

просторна осень, как стеклянный холл.

<…>

вон те холмы… — Сентябрь. Церковь. Стадо. [1, 68];

Там, где булыжник тряс повозкой

большие осени церквей… [1, 97];

В объеме осени парадный сей костел,

сей ровный свет, сей отраженный морем

огромный свет, и мысль моя растет… [1, 109];

о тело: солнце, сон, ручей!

соборы осени высоки,

когда я <в> трех озер осоке

лежу я Бога и ничей. [1, 119]

Если обратиться к поэтической традиции, то картина осени или, точнее, осеннего леса с яркими по окраске деревьями нередко обнаруживала у поэтов сходство с некоторым строением. Так, например, в стихотворении И. Бунина «Листопад» лес предстает как «терем расписной, / Лиловый, золотой, багряный» и «И Осень тихою вдовой / Вступает в пестрый терем свой» [Бунин 1987; 83–84]. Как мы видим, у Бунина осень даже олицетворяется и предстает как женщина-вдова, потерявшая мужа. У Пастернака в стихотворении «Золотая осень» [2, 91] осень описывается уже как «сказочный чертог, / Всем открытый для обзора»; в стихотворении же «Август» [3, 525] из живаговского цикла «осень, ясная как знаменье», явившаяся во сне лирическому герою, который ощущает себя умершим, вызывает к жизни прежний «голос провидческий, еще не тронутый распадом» и прощающийся с лазурью Преображенской, золотом второго Спаса и женщиной. Парадоксально, но если мы прочитаем все стихотворения Аронзона, в которых появляется образ церквей осени, то обнаружим все направления развития «осеннего сюжета», которые заданы Буниным и Пастернаком, только в особом авторском преломлении: здесь будет и женщина (жена) с печальными глазами «церквей осени», и умерший герой, наподобие Живаго (которого Лара, оплакивая, называла «реченькой», как Христа) накануне «воскресения» и «преображения» («я умер, реками удвоен, / чтоб к утру, может быть, воскреснуть»), и некий «голос», и особый «сей ровный свет» (как Фаворский «свет без пламени»), и простор осени «в светлый день в осиннике, в высоком листопаде», и «Я», лежащий в траве, «к покою причастясь». Добавим еще мандельштамовскую осень, которая «поет в церковных хорах и в монастырских вечерах» [1, 267][186].

Сопоставление этих контекстов снимает вопрос о противостоянии риторического и антириторического в поэзии Аронзона, который поставлен Д. Давыдовым [2006: 52]. Как всякий поэт, Аронзон вырабатывает свою риторическую систему, основанную на прежних системах, но вносит в нее личностный сдвиг, «смещающий зеркало» (В. Набоков)[187]. Такой «сдвиг» как раз задается аронзоновской формулой «лежу я Бога и ничей», смещающей отношения между «Я» и «Богом» и помещающей «Я-себя» в центр вселенной. Как считает В. Кривулин, эта формула дает «ощущение себя растворяющимся центром», недаром в стихах Аронзона часто «звучат слова „вокруг меня“: „Вокруг меня сидела дева…“, „Вокруг лежащая природа…“» [там же]. В этом Кривулин видит истинный религиозный смысл поэзии Аронзона: «Смысл очень глубокий — и на меня, по крайней мере, это произвело огромное впечатление как какой-то факт перехода от эстетического созерцания мира к уже религиозному восприятию всего, что нам дает мир» [Кривулин 2006: 59].

Однако главным в этом восприятии является именно «обратимость», которая делает и ощущение «созерцательного» центра весьма относительным. Аронзоновское «вокруг» — это «обращение к себе лицом» (ср. «ты входишь в сонные глаголы / и, обратясь к себе лицом, / играешь на песке лесном» [1, 83]), причем «лицо» здесь имеет диффузную семантику, включающую и значение грамматического лица, так что обратимыми становятся и местоимения «Я» и «Ты», то есть первого и второго лица. К этой теме мы еще вернемся, лишь повторно отметим, что с этой позиции вполне органичными становятся «обратимые тропы» Аронзона, которые делают процесс семантического преобразования не только симметричным, но и взаимно отраженным (как в зеркале). Так, у поэта одинаково присутствуют и церкви осени, и осени церквей; и, как мы выше показали, почти все генитивные метафоры (свирь церквей, гривы свей, лань бега и др.) у него также потенциально обратимы.

К таким же обратимым метафорам относится и загадочное кресло дельты, в котором все время оказывается лирический герой поэта, взирающий на свою возлюбленную-свирель. Заметим, что сочетание «дельта кресла» было бы более естественным, однако у Аронзона именно дельта образует или заменяет кресло, а не кресло имеет форму дельты.

Если обратиться к семантической структуре слова «дельта», то оно прежде всего является названием четвертой буквы греческого алфавита, а написание ее в заглавном варианте напоминает треугольник: ?. Интересно, что графически она происходит от финикийской буквы ? — далет, имя которой означало ‘дверь’ или ‘вход в палатку’. Парадокс заключается в том, что в современных языках слово дельта испытало метаморфозу, поскольку оно утратило свой первоначальный архаичный смысл и приобрело другой: дельта — это ‘устье большой реки с его разветвлениями на отдельные рукава и прилегающая к нему часть суши’ [Толковый словарь 2007: 189]. Как объясняют словари и энциклопедии, это слово получило свое значение на основании визуального сходства — в древности оно было дано треугольной дельте реки Нил [Там же, Википедия][188]. Удивительно, но в наши дни появилось еще одно «лингвистическое» значение слова дельта, основанное на той аналогии, что дельта реки имеет ветвящуюся структуру. Как известно, для моделирования подобных объектов и процессов в математике используется абстрактная структура — дерево. А поскольку предложения естественного языка также имеют ветвящуюся иерархическую структуру — подчинительные связи слов образуют дерево зависимостей, — то в современных синтаксических анализаторах используются дельта-модели, которые позволяют восстанавливать неполные и эллиптические синтаксические конструкции[189].

Тексты Аронзона также дают нам значения «кресла дельты», связанные с разветвлением деревьев и рек, более того, сами «старинные деревья» образуют это кресло:

Какие-то старинные деревья

мне были креслом, ты — моей свирелью.

[1, 93]

Можно также обнаружить, что «кресло дельты», как и церкви, прикреплено и к «свирели», так как оно встречается в повторяющемся контексте:

но я, гонимый без погони,

сидел ослабнув в кресле дельты,

и было мне с тобой спокойно

и потому — моя свирель ты.

[1, 74]

К «речному» же значению «дельты» нас выводит контекст, связанный со смертью и воскресением лирического «Я», причем здесь важно и удвоение или, шире, умножение рек, поскольку реки у Аронзона почти всегда во множественном числе:

и, развалившись в кресле дельты,

повсюду живший поневоле,

я умер, реками удвоен,

чтоб к утру, может быть, воскреснуть.

[1, 97]

В связи с таким удвоением обращает на себя внимание аронзоновское «утроение озер»:

я синей лодкой на песке

улегся в трех озер осоке [1, 96].

соборы осени высоки,

когда я <в> трех озер осоке

лежу я Бога и ничей [1, 119].

Все эти схождения наводят на мысль о влиянии на Аронзона модели «двоек и троек»[190] Хлебникова, которая в поэтическом творчестве поэта-футуриста атрибутирована как раз к озерам.

Трата и труд, и трение,

Теките из озера три!

Дело и дар — из озера два!

<…>

Все вы течете из тройки,

А дело, добро — из озера два.

Дева и дух, крылами шумите оттуда же.

Два — движет, трется — три.

[Хлебников 1986: 179)

Парадоксально в этой связи то, что ДВА своей начальной буквой (а Хлебников прочно привязывает два к словам, начинающимся с Д, и вообще фиксирует внимание на начальной букве слова) оказывается связанным с дельтой, ведь кириллическое Д также восходит к этой греческой букве. Более того, у Аронзона в прозе «кресло дельты» или, точнее, «кресло-дельта» соединяется с идеей двойничества в наброске «Появление двойника»: «Восков держался безжалостно. Кресло, подменившее ему дельту, облегло его, и было бы резонно прекратить истязание» [2, 90]. Однако при этом когда речь идет о «воскресении», то появляется слово «треть» («хочу я рано умереть / в надежде: может быть, воскресну, / не целиком, хотя б на треть, / хотя б на день, о день чудесный» [1, 119]). Конечно, здесь вряд ли идет разговор о «Святой Троице», скорее можно говорить о счетности внутренних состояний и ощущений «Я», когда возможна «вторая, третия печаль…» [1, 164], а жена, голос которой подобен флейте (ср. ранее Ты-свирель), вмещает в себя сразу трех женщин:

Люблю тебя, мою жену,

Лауру, Хлою, Маргариту,

вмещенных в женщину одну.

[там же]

«Три» соотносимо у Аронзона также и с паузами в стихе («Молчание одно, другое, третье. / Полно молчаний, каждое оно — / есть матерьял дня стихотворной сети» [1, 173]), то есть с понятием внутреннего ритма. Однако значимость понятий «два» и «три» у поэта более абсолюта, и к этому вопросу мы еще вернемся.

Что же касается свирели, сопутствующей «креслу дельты», то это также был любимый музыкальный инструмент Хлебникова, и его название вовлечено им в процесс сотворения неологизмов и связано с идеей «свивания», очень близкой Аронзону:

И я свиреп в свою свирель,

И мир хотел в свою хотель.

Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток.

Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок.

[Хлебников 1986: 41]

Таким образом, в звукословообразовательной и интертекстуальной проекции у Аронзона образуется круг между свирелью, свелью, свирью церквей и гривами свей, причем, как мы показали выше, грива в этом кругообороте обнаруживает семантическую связь с дельтой. Все эти звукосемантические связи основаны на модели «свивания», которая в визуальном плане представлена на рисунке Аронзона к «Сонету» о лебеде [1, 99], где лицо и спина «Я» обратимы.

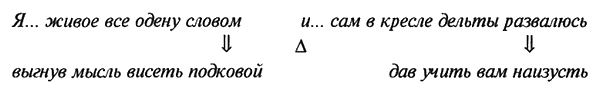

Обращаясь же к словесному творчеству, получаем контекст, связанный с «одеванием словом» и одновременным «выгибанием мысли»:

Я выгнув мысль висеть подковой

живое всё одену словом

и дав учить вам наизусть

сам в кресле дельты развалюсь.

[1, 97]

Интересно, что сама поза «Я» в «кресле дельты» всегда расслабленная, «развалившись», в то время как творческий процесс порождает как раз напряженное разветвление мысли. По стихам поэта можно определить, что его «мысль» то сгибается, то разгибается[191] (ср. «Длинной мысли продолженьем / разгибается ручей» [1, 165]), то в жаре снова свертывается, как бы умирая («Как бой часов, размерена жара, / заломленная локтем за затылок, / в ней всякое движенье притаилось, / мысль каждая, свернувшись, умерла» [1, 329]). Если же мы исследуем синтаксическое строение стихотворных текстов Аронзона, то они оказываются построены по принципу сгущения подчинительных связей (то есть разветвления), которые явно преобладают, с периодической их разрядкой в сочинительных конструкциях. Прекрасный пример такого «дельта-дерева» представляет само стихотворение «Я выгнув мысль висеть подковой», где сочинительную основу (свертку) представляет предложение, осложненное двумя подчинительными конструкциями — деепричастными оборотами, окончания которых рифмуются с его ядерными частями:

Я… живое все одену словом и… сам в кресле дельты развалюсь

? ? ?

выгнув мысль висеть подковой дав учить вам наизусть

Возникает вопрос: проявляется ли в языке Аронзона архаичное значение дельты как «двери и входа»? Надо сказать, что такая связь обнаруживается только опосредованно, через разветвление, называние (то есть одевание живого словом). Интересно, что для «разветвления» Аронзоном выбран созвучный осени ясень, развертывающий свои литературные корни в поэзии О. Мандельштама, где он звукосемантически связан с обратимым соотношением «ясность-неясность»[192]:

Ясень высохший имен

будет мною разветвлен.

Безымянное утрачу,

окрестив его иначе,

обзову живое разно

и умру никак не назван,

словно рыба иди зверь,

и войду в природы дверь.

[1, 92]

Как пишет А. Степанов [1983–1985][193], у Аронзона «переживанию точности однозначного соответствия между словом и его денотатом, отвечающему эстетике ясного, „дневного“ смысла, противостоит вариативность, а то и „расплывчатость“ значения этого слова при изображении предметов скрытых, „ночных“». Такой скрытой сущностью была для поэта «смерть», для которой у него хотя и существовало название и даже интенсиональное значение, однако не ясен был ее экстенсионал. Именно поэтому в стихотворении одновременно с называнием присутствует обратный смысл «безымянности», «неназванности», наряду с тем, что сам текст содержит анаграмму фамилии поэта, рождающуюся в разнонаправленных по смыслу строках: «ОбЗОву живое РАЗНО / и умРу никак не НАЗвАН». Так на противоречии смыслов действительно происходит утрата «безымянности» и крещение «разным» именем при жизни. Однако это «разное», «живое» имя теряется в пространстве смерти, когда человек, подобно всему живому, вновь возвращается в природу. Именно в этом пространстве и рождается заумный язык Аронзона, который подобен двери, обращенной к самому себе — ср. в поэме «Прогулка»: «Дверь открывалась выходом ко мне» [2, 12]. Можно даже предположить, что у Аронзона такая «никакая неназванность» связана с понятием «ничейности» («лежу я Бога и ничей»), которое обусловлено конечностью земного бытия человека. И тут поэт вплотную подходит к философским рассуждениям над проблемой Ничто, волновавшей мыслителей с древности.

Ближе всего Аронзону оказывается точка зрения Парменида, который одним из первых выразил отрицание онтологического значения Ничто: «То, что высказывается и мыслится, необходимо должно быть сущим („тем, что есть“), ибо есть-бытие. А ничто — не есть» [Фрагменты 1989: 288]. Поэтому его и невозможно назвать. Однако поэту не чужда и мысль философов-экзистенциалистов XX века (М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра) о том, что само осознание бытия возможно лишь по отношению к Ничто. Сама же формула Аронзона «лежу я Бога и ничей» скорее находит объяснение в идеях Н. Бердяева, размышлявшего над проблемой соотношения между Богом и Ничто в рамках религиозного экзистенциализма. На основании признания Ничто существующим Бердяев строит свою философию свободы, основывающуюся на мысли, что Бог Творец не является в полном смысле слова Абсолютом, поскольку Он сам творит мир из Ничто, которое существует наряду с Богом и, значит, независимо от Него. «Независимость Ничто от Бога и объясняет значение, которое оказывается столь же неподвластным Богу, как и свобода, которой обладает человек. Однако при этом Бог теряет свое „верховное“ положение, становится „ущербным“, „страдающим“ Богом и, фактически, оказывается зависимым от конечного человеческого бытия или даже тождественным с ним» [Евлампиев 1996: 130]. В итоге получается, что «всесильный Бог не всесилен над небытием» [Хайдеггер 1997: 157]. Поэтому и наш поэт считает, что он «ничей», а сам в себе[194]. Ср. у Аронзона:

Напротив звезд, лицом к небытию,

обняв себя, я медленно стою…

[1, 131]

Неизвестно, насколько глубоко Аронзон был знаком с философией экзистенциализма, скорее он был стихийным экзистенциалистом. По мнению А. Степанова [2006: 50], поэту ближе всего религиозный экзистенциализм, согласно которому в его системе возникают сложные отношения между Богом и Ничто. Степанов замечает, что «расширенная редакция одного из последних стихотворений поэта „Как хорошо в покинутых местах…“ завершается ассонансом „Бог — ничего“. Здесь обращает на себя внимание, с одной стороны, тесная сопряженность названных понятий (утверждаемая и чисто стихотворными средствами: созвучием, сцеплением окончаний рядом стоящих строк), а с другой — их антитетичность, подчеркнутая слоговым, фонетическим противостоянием: „ог — го“. Таким образом, ничто и Бог хотя и связаны безусловно существенно, но связь их более сложна, чем обычное тождество (ср.: „лежу я Бога и ничей“)» [Степанов 2006: 50].

Можно также обнаружить, что Аронзон склонен к импровизациям на темы «бытия»: он прибавляет к этому слову то отрицательную частицу не-, то приставку до-, то комбинирует их, благодаря чему появляется добытые в «Забытом сонете», оказывающееся также на границе жизни и смерти:

Когда бы умер я еще вчера,

сегодня был бы счастлив и печален,

но не жалел бы, что я жил вначале.

Однако жив я: плоть не умерла.

Еще шесть строк, еще которых нет,

я из добытия перетащу в сонет,

не ведая, увы, зачем нам эта мука…

[1, 162]

Степанов [2006: 52] также приводит примеры из записных книжек поэта за 1967 год, где постепенно разрастается донебытие, доходящее до третьей и даже четвертой степени: «Что было… До дододонебытия?» Однако этот философский парадокс связан с особым осмыслением поэтического времени, о котором речь пойдет в следующем разделе.

(2) ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ:

ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, «Я» И «ТЫ» («МЫ»)

В связи с расширением представления о нормативности/ненормативности поэтического языка в XX–XXI веках, ученые стали очень осторожно подходить к самому понятию аномальности в художественных текстах. Так, Д. Б. Радбиль [2007: 314] на основании ряда исследований этого феномена приходит к выводу, что «многое из того, что безусловно осознается как некая аномалия в сопоставлении с интуитивно заданным „нормальным“ миром, естественным языком и правилами наррации, на самом деле выступает как норма для концептуальной, языковой и повествовательной организации данного художественного дискурса. Иными словами, аномалия выступает как норма художественного дискурса, поскольку идиоматичная интерпретация аномалий (и даже определенное ожидание таковых) входит в план адресата в той же степени, как установка на их намеренное порождение в плане фатической коммуникации (и даже ожидание, что читатель адекватно распознает это намерение) входит в план говорящего, т. е. автора художественного текста».

С этой точки зрения многие необычные с формальной и содержательной стороны конструкции Аронзона вполне объясняются некоторыми внутренними постулатами его творческой системы, в рамках которой они перестают быть аномальными.

Отличительной чертой поэтики Аронзона прежде всего является сама неопределенность поэтического высказывания как на уровне отдельных строк, так и всего текста. Эта неопределенность создается в первую очередь за счет относительности точек отсчета говорящего/пишущего «Я» и смещенности в системе временных и пространственных координат его мира. У Аронзона подвижными оказываются как границы внешнего/внутреннего мира, так и переда/зада, верха/низа, начала/конца, которые обусловлены обратимостью во внешнем пространстве и взаимоперетеканием во внутреннем. Само же внутреннее «перетекание» связано с особой созерцательной установкой «Я» (лежал и… зрил), поэтому и статические процессы «стояния» и «лежания» у него тоже получают замедленное, но все же скоростное измерение (медленно стою, медленно лежал). При этом само тело «Я» оказывается обращенным к самому себе, или в аронзоновском смысле «свитым» и повернутым задом к тому, что появляется во время внутреннего движения мысли. Ср.:

Напротив звезд, лицом к небытию,

обняв себя, я медленно стою… [1, 131];

Но окруженный чьим-то чувством,

лежал я медленно и грустно,

лежал я задом наперед,

и ко всему, что в мире было,

я обращен был, как кобыла

к тому, кого она везет [1, 127].

Подобное «лежание» или «стояние» есть своеобразный уход от себя прежнего в новое состояние, причем этот «уход» связан в сознании поэта с возможной смертью. Такой уход запечатлен в стихотворении «Валаам». Видение появляется тогда, когда лирический субъект надевает оксюморонные «очки слепца»: с их помощью он хочет по отпечаткам стоп узнать лицо ушедшего мужчины, при этом между стопами и лицом образуется временной зазор:

там я, надев очки слепца,

смотрю на синие картины,

по отпечаткам стоп в песках

хочу узнать лицо мужчины.

И потому как тот ушедший

был ликом мрачен и безумен,

вокруг меня сновали шершни,

как будто я вчера здесь умер.

[1, 81]

Оказывается, что лик ушедшего «мрачен и безумен», что позволяет сделать условное допущение о вчерашней смерти «Я», однако поданное с точки зрения говорения «Я» «здесь и сейчас». Таким образом, ситуация «смерти» все время разыгрывается Аронзоном в плане «раздвоения» сознания, сопутствующего смерти с последующим возвращением в этот мир (ср. ранее упоминавшиеся строки: «Я умер, реками удвоен, / чтоб к утру, может быть, воскреснуть»).

Понятно, что в подобных стихах нет реального времени, а есть лишь «время мысли», своим ходом создающее «нескорый пейзаж времени». Ср.:

Се аз на Зеях стог времен,

где мох изрыт ходами мысли.

В урусах каменных умрем —

портрет непоправимой мысли,

пейзаж где времени нескор

и тело лодкою лежит

в урусах каменных озер

красива бденьяночь свечи.

И там, где в погребке лесном

бродили молодые вина,

в краю лосей и мешковины,

подставив Ладоге лицо,

стоял в лесничестве один я.

[1, 79]

В данном стихотворении не только время, но и пространство по отношению к «Я» совершенно относительны: с одной стороны, «аз» (в своей архаичной форме) находится на Зеях (в Амурской области) в виде стога времен, с другой — видим «Я», одиноко стоящего на Ладоге. Интересно, что в переводе с эвенкийского зея означает ‘лезвие’, а значит, «аз» находится на самом острие «стога времен». Непонятную этимологию имеет и слово «урусы», которое, видимо, получает у поэта уникальное значение, быть может, связанное со словом урса, урсы ‘ворох, куча (рыбы)’ [Даль, 4: 509]. Не исключено также, что значение слова урусы близко к диффузному значению неологизма свея (и), так как последнее присутствует в вариантах данного стихотворения: ср. «На свеях вытигды и Ладог» [1, 423].

В контексте же аронзоновского «нескорого времени» появляется еще один неологизм бденьяночь, созданный на основе генитивной метафоры, которая у поэта обратима (ср. также «Ночьбденья. Озером не спят. / Как осень из собранья пауз / я строю слово для тебя, / в котором сад — наброски позы» [1, 70]). Слияние двух компонентов в единое целое объяснимо самим процессом «бдения» в процессе медленного «лежания» или «стояния», сопутствующего созерцанию и творчеству. Однако данное слияние может быть объяснено и существованием целостного словосочетания Всенощное бдение со значением ‘церковная служба в канун Рождества и Пасхи, в канун больших праздников и под воскресение, всенощная’ [Толковый словарь 2007: 33]. Не случайно в разбираемом стихотворении порождается генитивная метафора второй степени — бденьяночь свечи, которую можно связать с церковным обрядом. Такое расширенное понимание этого неологизма позволяет интерпретировать и необычную конструкцию «Озером не спят» в стихотворении «Подношение невесте» — это эллиптическое построение, скорее всего, должно восприниматься как метаморфоза (типа «подобно озеру не спят во время бденья»)[195]. Интересна и концовка этого стихотворения, где длительность приравнивается к акту смерти («все это было слишком долгим, / что показалось вдруг умершим»), В этом смысле ночьбденья и бденьяночь по своим внутренней семантике и даже звуковой оболочке у Аронзона оказываются близки понятию донебытия, когда нет измерения реальной длительности жизненных процессов.

В связи со «стоянием» и «лежанием» можно вернуться к «сидению в кресле дельты», в котором поэту «спокойно», поскольку рядом возлюбленная. И тут вновь возникает тема «двойничества» в соединении с темой «одиночества». Скажем сразу, что понятие «одиночества» у Аронзона так же парадоксально, как и «двойничество», что наиболее явно обнаруживается в стихотворении «Гуляя в утреннем пейзаже…»:

Гуляя в утреннем пейзаже,

я был заметно одинок,

и с криком: «Маменьки, как страшен!»

пустились дети наутек.

Но видя все. и пруд, и древо,

пустой гуляющими сад —

из-под воды смотрела Ева,

смотря обратно в небеса…

[1, 128]

Интерес в этом тексте представляет словосочетание заметно одинок, поскольку в нем возникает противоречие внутреннего/ внешнего: одиночество человек ощущает внутри себя, а заметно что-либо может быть только со стороны. Более того, само «гуляние в пейзаже» также парадоксально, так как пейзажем в русском языке называется ‘общий вид какой-либо местности’ [Толковый словарь 2007: 619], на которую мы смотрим, или его живописное изображение. Значит, мы должны искать в тексте некоего внешнего наблюдателя. И он появляется, причем «оснащенный» сразу двумя предикатами «зрения» (но видя все… смотрела). Этим наблюдателем оказывается Ева, месторасположение которой необычно — ее взор направлен из-под воды обратно в небеса. Если попытаться найти реалистическое толкование подобной картины, то в тексте, скорее всего, запечатлено отражение Евы (то есть любимой женщины) в воде, не случайно она видит все: «и пруд, и древо, и… сад». Не менее странен и пустой гуляющими сад. Во-первых, само словосочетание пустой гуляющими необычно с точки зрения грамматического управления. Но все встанет на свои места, если допустить, что это словосочетание представляет собой обратную сторону полного гуляющими сада. Тогда возникает второй вопрос: как же все же сад оказываются пустым, когда в нем находятся «Я-гуляющий» и Ева? Это может быть только тогда, когда точки обзора этих двух действующих лиц совпадают либо взаимно отражаются.

Объяснение этому парадоксу находим в «Записи бесед, I», где местоимения «Я» и «МЫ» становятся приравненными друг другу в говорении:

И кто не спрячется за самого себя, увидев ближнего своего?

Я, — ОТВЕЧАЕМ МЫ.

Ведь велико желание помешаться.

Запертый изнутри в одиночку, возвожу себя в сан Бога, чтобы взять интервью у Господа.

Больно смотреть на жену, просто Офелия, когда она достает из прошлого века арфу, пытаясь исполнить то, чего не может быть.

<…>

Или в двуречье одиночества и одиночества, закрыв ладонями глаза, нарушить сон сов…

[1, 236].

Данный текст раскрывает, что обращенность на самого себя есть «закрывание на замок» — и тогда «Я» изнутри оказывается «в одиночку», что заставляет его раздваиваться на Я и Бога, чтобы начать творить. Иными словами, поэт ищет «Бога-в-себе», а жена остается в виде внешнего объекта наблюдений «Я» и его ощущений («Больно смотреть на жену»). Так образуется двуречье одиночества и одиночества, и в итоге получается не раздвоение, а «растроение»: Я + Бог-в-себе + Ты-Жена. Причем слово «двуречье» может означать как слияние рек, так и слияние «речей», поскольку оно связано с «мы — говорением».

Заметим однако, что понятие «растроения» у Аронзона тоже не однозначно, так как в его видениях существует «двойник Бога» и одновременно тройник «Я», недаром поэт хотел бы воскреснуть «хотя б на треть». При всем этом сам язык мешает выражать поэту тройственность, поскольку обоюдная форма местоимения друг друга подразумевает только двух участников. Ср.:

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДВУХ ШАГОВ

УВИДЕЛ Я ДВОЙНИКА БОГА —

это был мой тройник:

БЫК — ДЕВОЧКА,

БЫК — БАБОЧКА,

и мы пригубили друг друга.

Мы ПРИГУБЛЯЛИ ДРУГ ДРУГА,

мы ТАНЦЕВАЛИ ДРУГ ДРУГА,

мы ПИЛИ ДРУГ ДРУГА.

[1, 76]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

<«СОТЬ» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА>

<«СОТЬ» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА> Нередко случалось в истории литературы, что книгу, которую впоследствии читало и перечитывало несколько поколений, при появлении ее называли «пробой пера», а автора, который достиг в ней высокого творческого подъема, характеризовали как

Бога звали Пастернак

Бога звали Пастернак В нашей культуре явно усиливается «тема Пастернака» – весной показали телефильм по мотивам романа «Доктор Живаго», летом книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак» (серия ЖЗЛ) получила премию «Национальный бестселлер». Сочинение Быкова попало и в

<«СКУТАРЕВСКИЙ» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА >

<«СКУТАРЕВСКИЙ» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА > Первоначальное впечатление от первых ста или полутораста страниц — решительная неудача. Обычный советский «производственный» роман с научными формулами и экономическими размышлениями, с описаниями героической борьбы за социализм

Четвертая правда Леонида Бородина

Четвертая правда Леонида Бородина Так случилось, что биография Леонида Ивановича Бородина более широко известна, чем его художественное творчество.Так случилось не потому, что Бородин как общественный деятель, в прошлом активный диссидент и правозащитник, заплативший

II. ИСКУССТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

II. ИСКУССТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА Но Леонид Андреев и не может и не хочет быть вторым Достоевским. Его рано отравили другие сны.Он боится судить, потому что ему велели не прощать, а он чувствует, что, начни он судить, и какая-то сила поднимется в нем и заставит и простить и

Дуализм и демонология у Леонида Андреева

Дуализм и демонология у Леонида Андреева Жизнь, наука и философия (с ее важнейшим отделом – гносеологией, то есть теорией познания) не столько призваны решать роковые и трудные (так называемые «проклятые») вопросы, сколько ставить их. В противоположность им религия и

Поиски Бога

Поиски Бога Писатель, поэт, философ, критик Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866-1941) стал теоретиком и создателем основных критериев русского символизма. В основе нового искусства, по его мнению, должно лежать мистическое содержание, символы и расширение художественной