3.1. От «сложного» к «простому» и обратно: Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**]

3.1. От «сложного» к «простому» и обратно:

Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**]

Несмотря на то что, по мнению Ю. М. Лотмана, большинство поэтов проделывает путь от сложности к простоте, такого феноменального развития, как у Пастернака, мы не найдем ни у кого. Путь эволюции поэтического языка Пастернака может быть представлен в качестве свидетельства художественной уникальности его системы. Причем индивидуальный язык поэта развивался не только в координатах «сложность — простота», но и «поэзия — проза», «искусственность-естественность», «свой — чужой»[114].

Многими исследователями отмечались особые характеристики стиля Пастернака, но при этом незаметно выводы, сделанные на материале стихов молодого поэта, распространялись на весь корпус его произведений. Так, Петер Алберг Енсен в статье «По ту сторону „своего“ и „чужого“: заметки об эстетике Пастернака» (1995)[115], противопоставляя два типа дискурса — язык вглубь и язык поперек, отмечает, что именно второй характерен для Б. Пастернака. У «языка вглубь» перспектива как бы идет от говорящего субъекта вглубь смыслового пространства, «вдоль» перспективно-ценностных осей. Высказывание развертывается между Я и Ты через оговоренный, пространственно и ценностно упорядоченный мир. Этот язык историчен. «Язык поперек» переориентирует вербальные высказывания от смысловой оси вглубь на функцию поперек перспективного осмысления; он аисторичен, его смысловое пространство уникально.

Хотя мы не сомневаемся в уникальности смыслового пространства мира Пастернака, нам кажется не совсем точным ряд последующих утверждений, а именно:

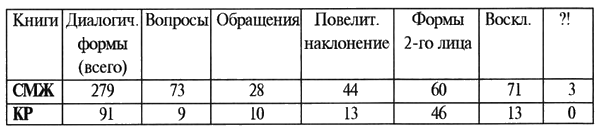

(1) что высказывание у Пастернака не имеет контура диалогической ситуации (этому противоречат реальные подсчеты диалогических форм, представленные в таблице 1, причем у молодого Пастернака их гораздо больше[116]);

Таблица 1.

Диалогические формы в ранней и поздней книгах Пастернака

(2) что «описание у Пастернака не призвано создать перспективного пространства, организованного вокруг оси субъект — предикат»;

(3) неправомерно также не видеть «направленности вглубь смыслового пространства» и противопоставленности в этом пространстве «своего» и «чужого» [Енсен 1995: 274, 275], если рассматривать эволюцию всей художественной системы поэта целиком — с самых первых опытов «начальной поры» до последних, раскрывающих «основания» и «корни» этой системы.

На наш взгляд, эволюция Пастернака свидетельствует о том, что рефлексия поэта над своим языком и миром уничтожает случайные поверхностные связи, обусловленные «поиском в ширину», и сохраняет в памяти лишь те, что направляют «поиск в глубину». На завершающем круге глубинные зависимости «идиостиля» выносятся на поверхность, и поиск своего стиля сливается с поиском средств его представления миру в «чистом виде». Поэтому не случайно в последней книге поэта «Когда разгуляется» и в вариантах к ней все время повторяется набор признаков, выраженных наречиями: все вглубь, все настежь, наружу, насквозь; целиком[117].

Логично предположить, что в ходе развития индивидуального стиля Пастернака система глубинных инвариантов и система поверхностных вариантов стремятся к гармонии и на вершине эволюционного развития как бы авторефлексивно формулируются инварианты этой системы (в области семантики, синтаксиса, композиции). Для доказательства наших утверждений мы хотим представить сравнительный анализ книг «СМЖ» и «КР» по некоторым параметрам.

Исследователи Пастернака выделяют следующие отличительные характеристики его стиля, на которых мы и сосредоточимся.

1. Многие авторы (Ю. М. и М. Ю. Лотманы, А. Юнггрен, П.-А. Енсен, Вяч. Вс. Иванов и др.) отмечают, что Пастернак как бы манипулирует синтаксической и семантической ролями субъекта и это создает эффект неопределенности агенса выдвигаемого на первый план действия. При этом Енсен считает, что для исторического языка «вглубь» характерна идентификация агенса, которая на эксплицитном уровне у поэта отсутствует. М. Лотман в книге «Мандельштам и Пастернак» [1996] пишет, что субъект «прячется» в глубине логико-синтаксической конструкции; автор тянет с его вводом, нередко вводит подставной субъект и лишь в конце, «прикинувшись объектом», проскакивает основной субъект высказывания [Лотман М. 1996: 27]. Таким образом, в тексте происходит «размывание субъектности».

2. Первое выделенное исследователями свойство определяет «глагольность» стиля Пастернака (особенно в сопоставлении со стилем Мандельштама). Нельзя также не заметить обилие причастных и деепричастных форм глаголов в пастернаковских текстах, которое также позволяет сместить перспективу с субъекта на предикат или, точнее, на присваиваемый субъекту предикативный признак. П.-А. Енсен тонко замечает, что деепричастные формы «как бы смещают акциональность на качественность, или качественность на акциональность», и поэтому «сама агентивная сила как бы растворяется во всем изображенном мире» [Енсен 1995: 278].

3. Логичным следствием второго положения становится третье: а именно, «образы», создаваемые Пастернаком, часто необъяснимы только переносом значений из одной денотативной сферы в другую. Весь мир поэта оказывается «сдвинутым», поэтому каждый раз невозможно заново регистрировать его «двуплановость» и «неодномерность». Получается, как пишет Енсен, что «образные якобы обозначения претендуют на то, чтобы быть реальными референтами текста» [Енсен 1995: 279]. Эти замечания связаны с мета-описательными высказываниями самого поэта о «переместившейся действительности» в «Охранной грамоте» («Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство» [4, 186][118]). Однако далее Енсеном делается довольно жесткий вывод, что «смена семантических и синтаксических сочетаемостей и валентностей есть то, что сдвигает и смещает язык с оси вглубь на ось поперек» [Енсен 1995: 280]. Это положение мы хотим далее оспорить, так как сдвиг «поперек» или «вширь» не устраняет глубинных семантических трансформаций, которые реорганизуют семантическое пространство всего языка поэта.

4. Четвертая особенность стиля Пастернака, отмечаемая всеми: закрепление семантических «смещений» особой звуковой организацией текста, которая стирает границы между словами и отдельными синтаксическими конструкциями и создает динамическое движение словесной ткани в стихе как по горизонтали, так и по вертикали.

5. К этим четырем особенностям мы хотим добавить еще одну — в текстах поэта обращает на себя внимание большое количество сравнительных конструкций, вводимых союзом КАК[119]. Эти конструкции, создающие вторичную предикативность текста (поскольку содержат свернутое сказуемое), выступают некоторым аналогом деепричастных оборотов, в которых предикативный признак может быть одинаково семантически соотнесен как с предикатом основного высказывания, так и его субъектом. Обе эти конструкции (сравнительная и деепричастная) наиболее явно демонстрируют, что предикация в тексте несводима к одной синтаксической позиции и что поэтический текст является «сплошь предикативным» [Ковтунова 1986: 148]. Обе эти конструкции обнаруживают именно конструктивную, а не «деструктивную» (как считает М. Лотман) роль синтаксиса, который постепенно «узаконивает» все семантические «смещения», то есть строит глубинные семантические отношения, преобразуя функции устоявшихся синтаксических структур.

Именно поэтому мы не совсем согласны с М. Лотманом, который находит, что «у Пастернака в почете самые разнообразные синтаксические трансформации, „затемняющие“ образ глубинной структуры и осложняющие структуру поверхностную, поскольку они заставляют задерживать внимание на самой конструкции» [Лотман М. 1996: 60]. Синтаксические трансформации у Пастернака как раз сами создают глубинные зависимости в его текстах, то есть активно строят его новый, рождающийся на наших глазах мир. Сравним в этой связи два четверостишия, которые представлены в разных вариантах стихотворения «Мне снилась осень в полусвете стекол…» 1913 и 1928 годов.

И — пробужденье. День осенний темен,

И ветер — кормчим увозимых грез.

За сном, как след роняемых соломин,

Отсталое падение берез, (1913) [1, 429].

Я пробудился. Был, как осень, темен

Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,

Как за возом бегущий дождь соломин,

Гряду бегущих по небу берез. (1928) [1, 51].

Очевидно, что в позднем варианте мы имеем дело с более сложным поверхностным строением текста, что позволяет, благодаря наличию сравнительных и деепричастных оборотов, более явно наблюдать семантическое смещение стоящей за текстом действительности. Ведь сравнительный оборот, в отличие от метафоры, которая устанавливает отношения изоморфности между различными денотативными пространствами (например, «И ветер — кормчим увозимых грез»), и метонимии, которая осуществляет транспозицию сущностей в одном денотативном пространстве, не устраняет наличие двух семантических пространств, налагаемых друг на друга с целью установления гомеоморфизма (ср. «Был, как осень, темен Рассвет»), Точно так же наличие вторичного параллельного действия, выраженного деепричастием, не уничтожает актуальность основного (можно даже сказать: «и ветер, как бы удаляясь, нес»). Поэтому все смещения в затекстовой ситуации, вербализированной в тексте («Осень. Темный рассвет. Ветер. Дождь. Березы за стеклом»), оказываются более визуализированными. В связи с этим в тексте возникает и выраженная субъектность, а именно «личность» восприятия всей картины — появляется «Я», в пробуждаемом сознании которого и происходят все фиксируемые текстом преобразования. А значит, семантический эффект преобразований возникает в тексте не на базе абстрактного принципа аналогии, а основан на конкретной связи элементов зрительного ряда. Смежные явления и действия встраиваются друг в друга, происходит смещение метафорических переносов по метонимической оси. Это смещение реализуется в ритмической структуре текста: текст действительно становится «речью двух измерений» (по Б. В. Томашевскому) — в нем синтаксические связанные члены смещаются в связи с особым разбиением на строки

Был, как осень, темен

Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,

и дислоцируются друг от друга (о чем, собственно, и говорится в тексте: «удаляясь нес»):

<Как за возом бегущий дождь соломин,>

Гряду бегущих по небу берез.

(1928) (гряду берез мы находим только через строку).

Появляются то «динамическое напряжение и тревожная неупорядоченность», о которых пишет М. Лотман [1996: 43], однако она возникает не вопреки, а согласно новой ритмико-синтаксической структуре, которая становится иконическим отображением семантики данных строк. Однако, несмотря на синтаксическую осложненность, семантическая структура второго четверостишия более понятна, так как последнее сравнение представляет всю затекстовую ситуацию более «приземленной»: мы уже не находимся в мире «увозимых [ветром-кормчим] грез», а имеем дело с ветром, несущим по небу гряду берез, похожих на бегущий за «возом» «дождь соломин». Картина становится более прочерченной и определенной, поскольку сохраняется ее непрерывность.

Так переименование действительности в текстах поэта по существу становится процессом глубинной предикации, а рождение нового смысла происходит благодаря предикативной ассимиляции, которая при развертывании текста устраняет конфликт между семантической согласованностью/несогласованностью. Приостанавливается процесс описательной обыденной референции и происходит адресация к воображаемому — то есть «к глубоко укорененным возможностям реальности в той мере, в которой они отлучены от подлинных обстоятельств, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни» [Рикер 1990: 426].

Посмотрим, насколько «глубоко» адресация к воображаемому закладывается в систему креативной памяти поэта и действительно ли она «отлучается от подлинных обстоятельств», с которыми он имел дело в повседневной жизни? Сравним два стихотворения Пастернака, где описываются стога в степи: стихотворение «Степь» из «СМЖ» (1917) и «Стога» из «КР» (1957).

Приводим их тексты.

«Степь» из «СМЖ» (1917)

Как были те выходы в тишь хороши!

Безбрежная степь, как марина,

Вздыхает ковыль, шуршат мураши,

И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь

И гаснут, вулкан на вулкане.

Примолкла и взмокла безбрежная степь,

Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,

В волчцах волочась за чулками,

И чудно нам степью, как взморьем, брести —

Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?

Не наш ли омет? Доходим. — Он.

Нашли! он самый и есть. — Омет,

Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет

На Керчь, как шлях, скотом пропылен.

Зайти за хаты, и дух займет:

Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед.

Ковыль всем Млечным Путем рассорён.

Туман разойдется, и ночь обоймет

Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,

На шлях навалилась звездами,

И через дорогу за тын перейти

Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли

И полночь в бурьян окунало,

Пылал и пугался намокший муслин,

Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит.

Когда, когда не: — В Начале

Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,

Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!

Вся степь как до грехопаденья:

Вся — миром объята, вся — как парашют,

Вся — дыбящееся виденье!

[1, 146–147]

«Стога» из «КР» (1957)

Снуют пунцовые стрекозы,

Летят шмели во все концы.

Колхозницы смеются с возу,

Проходят с косами косцы.

Пока хорошая погода,

Гребут и ворошат корма

И складывают до захода

В стога, величиной с дома.

Стог принимает на закате

Вид постоялого двора,

Где ночь ложится на полати

В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже,

Стог высится, как сеновал,

В котором месяц мимоезжий,

Зарывшись, переночевал.

Чем свет телега за телегой

Лугами катятся впотьмах.

Наставший день встает с ночлега

С трухой и сеном в волосах.

А в поддень вновь синеют выси,

Опять стога как облака,

Опять, как водка на анисе,

Земля душиста и крепка.

[2, 83]

На первый взгляд эти стихотворения кажутся совершенно различными, но все же они написаны одним и тем же художником слова. В чем отличие? В первом стихотворении «степь» дана в становлении, на стадии формирования мироздания, в ней не обозначены границы («Вся — миром объята, <…> Вся — дыбящееся виденье»), в ней пространственная открытость («Омет и степь с четырех сторон»), в ней «ничто не мелко» (даже комары и муравьи), так как смещены все пропорции. Недаром в «СМЖ» основная поверхность степи представлена как море («Безбрежная степь, как марина»). Эта необычность пастернаковского стихотворения отмечена В. Н. Топоровым в исследовании «О поэтическом комплексе моря и его психофизиологических основах» [1995: 580]: «Общий знаменатель степи и моря — безбрежность (в экстенсивном плане) и особенно (в интенсивном плане) — колыхательно-колебательные движения, фиксируемые и визуально, и акустически, индуцирующие соответствующий ритм в субъекте восприятия и как бы вызывающие мысли и даже чувство беспредельного, отсылающие к началу, к творению, к переживанию его смысла». Эта колебательность воплощена в волнообразных повторах текста, в результате которых степь, сначала изображенная как разросшееся живое «намокшее» существо («Примолкла и взмокла безбрежная степь, Колеблет, относит, толкает»), постепенно теряет свою активность и «личность», так как наполняет собою все пространство («И чудно нам степью, как взморьем, брести — Колеблет, относит, толкает»). При этом во втором цитируемом нами четверостишии в безбрежном пространстве очерчиваются другие активные деятели — «стога с облаками» (именно их мы снова встретим в «Стогах» «КР»), которые «построились в цепь» как горы и, сливаясь с закатом, приобретают вид вулканов.

Обилие предикатов, а также «всеобщая одушевленность» растений и живых существ заставляют воспринимать представленный нам мир степи в процессе становления, а не как раз и навсегда данный. Именно поэтому в этом мире необходимо и движение речи — а именно диалог между «Я» и «Ты», которым здесь одним принадлежит мир и они его осваивают, превращая из «чужого» в «свой» (он делится на «наш» и «не наш»). Вопросы, восклицания, обращения призваны снять жесткость утверждения, подвергнуть его верификации, внести временную расплывчатость, возможность выбора («Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит. Когда, когда не: — В Начале Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши, Волчцы по Чулкам Торчали?»). Таким образом, мир степи формируется в «СМЖ» в контексте диалога «Я» с любимой. Этот мир основан на личных ощущениях, и особо значимым в нем оказываются один из стогов, обозначенный как «наш ли омет?» под вопросом. Интересно, что в заключительном стихотворении «СМЖ» под названием «Конец» этот стог снова особо дейктически выделен: «Снова, что ни ночь, — степь, стог, стон, И теперь и впредь»[120].

В стихотворении «Стога» книги «КР» совсем другая картина. Здесь основной «мотив — образ» — «стог — дом», «стог — место ночлега», поэтому весь мир, включая землю и небо, а также во времени — день и ночь, очерчен рамками «своего», обжитого пространства (кстати, в «Степи» «СМЖ» весь мир находился «за хатами»: «И Млечный Путь стороной ведет На Керчь, как шлях, скотом пропылен. Зайти за хаты, и дух займет: Открыт, открыт с четырех сторон»[121]). Однако это «свое» пространство, где устраиваются на ночлег и ночь, и небесный месяц, и день, населено не только насекомыми (стрекозы и шмели), но и «колхозницами» и «косцами»; в нем явно как бы не находится места для «Я» и «Ты», которые в безбрежной степи облюбовали «наш (свой) омет». Это мир уже сформировавшийся и общий, в котором все идет по-налаженному («А в полдень вновь синеют выси. Опять стога как облака. Опять, как водка на анисе, Земля душиста и крепка»), и только облака повторяют контур «Степи» «СМЖ». Однако именно этот повтор-сравнение с наречием «опять» определяет то, что мир Пастернака стал «всегдашним» и в нем уже все определено и стало нормой то, что «С земли и неба стерта грань» (в «СМЖ» эта проекция только формировалась и вызывала удивление и вопрос: ср. «Не стог ли в тумане? Кто поймет?.. Когда еще звезды так низко росли…?»). Стала нормой и «обжитость» мира, которая только заявлена в «СМЖ»[122].

К сходному выводу мы приходим, сравнивая семантику деепричастных оборотов (систему вторичной, параллельной предикации, определяющей основную) в этих книгах и «КР». В «СМЖ» вторичные действия направлены вширь, они почти без пространственных (разметав, и в жар всем небом онемев) и временных (век в душе качаясь) границ, в крайней степени выражения (нагулявшись всласть, еле дыша; пышучи), иногда уподоблены движению в жидкости (плеща по площадкам, плывя по олифе, плеснув). Часто это вторичное действие неконтролируемо (мигая, моргая) и ненаправленно (шатаясь на корню, качаясь, трясясь), беспорядочно (щемя, мечась; торопясь; прянув; свалясь), бесцельно (валандавшись, волочась, топчась, машучи, ляская и гладясь), порой агрессивно (бодаясь, лазурь с отскоку полосуя), нередко негармонично озвучено (разлаявшись, кряхтя, гундося, жужжа, гудя). Мир дан молодым Пастернаком в период становления, причем на довольно дисгармоничной стадии, и мы имеем дело с «неорганизованной полнотой» этого мира, который как бы «впивает» в себя поэт. И действительно, определенный корпус деепричастий передают ощущения субъекта, отраженного в природном мире и впивающего в себя этот мир всеми органами чувств: и хотя действительными субъектами носителями предикации являются «душа», «влага», «воздух», реально это действие или, точнее, «качество» соотнесено с лирическим субъектом. Ср.:

С тех рук впивавши ландыши,

На те глаза дышав,

Из ночи в ночь валандавшись,

Гормя горит душа [1, 126].

Душистою веткою машучи,

Впивая впотьмах это благо,

Бежала на чашечку с чашечки

Грозой одуренная влага [1, 128].

И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух

Солдатских бунтов и зарниц.

Он замер, обращаясь в слух [1, 145].

У Пастернака категория «персональности» (А. В. Бондарко), определяющая принадлежность высказывания лирическому субъекту, тесно связана с идеей «всеобщей одушевленности», проецируемой лирическим «Я» на объекты действительности. Происходит ассимиляция субъекта и объекта восприятия. Точнее, в мире Пастернака мы вступаем в такую область творчества, «где нет терминов „объект“ и „субъект“ как терминов сознания, <…> но где термины „объект“ и „субъект“ будут терминами „метаязыка“» [Мамардашвили, Пятигорский 1971: 348]. В то же время, благодаря динамичности предикативных отношений, присваиваемых объектам внешнего мира, все процессы синтаксического смещения выстраивают обратную проекцию, при которой внешне элиминированное «Я» субъекта выдвигается как отражение отраженного. В ранних стихах «Я» часто как бы вынесено за скобки, оно «за кадром» и его действия и качества присваиваются создаваемому им миру, — зато в поздних этот Я-субъект проявляется как на фотографии[123]: с теми же предикатами, что и ранее природные субъекты:

О природа, о мир, о созданье!

Я великую службу твою,

Сам не свой, затаивши дыханье,

Обратившись весь в слух, отстою.

(вариант, «КР», 1956) [2, 560].

Анализируя же собственно деепричастия книги «КР», можно констатировать следующее. Хотя случайность («В просветленьи вскочивши с софы, Целый мир уложить на странице…») и беспорядочность вторгаются в действия субъектов (например, «Блуждают, сбившись в кучу, Небесные тела; Крадучись, играя в прятки, Сходит небо с чердака»), однако это уже воспринимается как часть принятых «правил игры» (ср. «А я чинил карандаши, Отшучиваясь неуклюже»), На этом фоне выделяются вторичные предикаты, которые можно назвать «охватными» и «регулирующими» («Все время схватывая нить Судеб, событий; Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях; Как бы ее [землю] в руках держа И ею властвуя законно», а в вариантах даже «Как будто бы, разбив по плану, Аллеи парка и поляны…») — в них отражена определенность и очерченность линий. В рамках последней устанавливаются соотношения между внутренним и внешним пространством: действие в этом случае снова принадлежит «подставному», но уже «живому» лицу («двойнику» поэта), который движется в двух направлениях. Первое направление — выбегание из круга («Словно выбежав с танцев И покинув их круг, Королева шотландцев…», в начальном варианте даже: «Как бы начатых танцев Бросив прерванный круг…»), причем здесь одинаково важно и само понятие круга, и выход за его рамки; второе направление — внутрь «своего» пространства («Вернувшись внутрь, он заиграл Не чью-нибудь чужую пьесу, Но собственную мысль, хорал, Гуденье мессы, шелест леса»). Эти два направления «все вглубь, все настежь», как мы уже говорили, с неслучайным постоянством повторяются у Пастернака во время работы над книгой «КР»; причем конструкции с деепричастиями и сравнительные конструкции с КАК, определяющие глагольное действие, при опробовании вариантов оказываются взаимозаменимыми: ср.

(пробный вариант)

Так, распахнувшись в глубине

Сквозным пролетом,

Предстало будущее мне

За поворотом [2, 590].

(окончательный вариант)

Готово будущее мне

Верней залога. <…>

Оно распахнуто, как, бор,

Все вглубь, все настежь [2, 119].

Как мы видим, приверженность к этим конструкциям — инвариантное свойство системы Пастернака, и действительно, вслед за М. Лотманом мы можем сказать, что у поэта «основные принципы синтаксической организации текста изменяются лишь в незначительной степени» [Лотман М. 1996: 43].

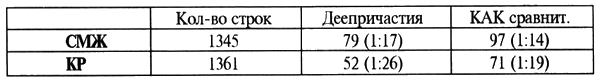

Таблица 2.

Вторичная предикация в ранней и поздней книгах Пастернака

Однако осложненность текста данными обособленными конструкциями, как видно из нашей таблицы, имеет тенденцию к убыванию, наряду с тем, что уравновешиваются отношения между ритмом и синтаксисом (хотя они не «бесконфликтны», как пишет М. Лотман). Итак, мы действительно можем говорить об изменении поверхностной структуры текстов Пастернака, но только в отношении ее развития в сторону естественности выражения. Начиная с книги «Второе рождение» сам поэт связывает представление о «неслыханной простоте» именно с этим понятием («Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой»). Позднее в очерке о Верлене (1944) Пастернак называет подобную «простоту» «идеальной и бесконечной», но одновременно настаивает на ее созвучности природному «голосу жизни»: ср. «Верлен <…> по-разговорному, сверхъестественно естественен, т. е. он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него» [4, 399].

Ровно к такому же выводу об «естественности» способа выражения приходит и Ю. М. Лотман, когда заявляет, что в отношении эволюции идиостиля Пастернака легче всего принять гипотезу о закономерности смены «риторической» ориентации на «стилистическую». Согласно этой гипотезе, на первом этапе индивидуальный язык «оформляется как отмена уже существующих поэтических идиолектов. Очерчивается новое языковое пространство, в границах которого оказываются совмещенными языковые единицы, прежде никогда не входившие в какое-либо общее целое и осознававшиеся как несовместимые. Естественно, что в этих условиях активизируется ощущение специфичности каждого из них и несоположенности их в одном ряду. Возникает риторический эффект» [Лотман 1981в: 25]. Когда же речь идет о неординарном художнике (прежде всего Ю. М. Лотман имеет в виду Б. Пастернака), «он обнаруживает силу утвердить в глазах читателя такой язык как единый. В дальнейшем, продолжая творить внутри этого нового, но уже культурно утвердившегося языка, поэт превращает его в определенный стилевой регистр. Совместимость элементов, входящих в такой регистр, становится естественной, даже нейтральной, зато резко выделяется граница, отделяющая стиль данного поэта от литературного окружения» [там же]. Однако, по нашему мнению, эту «естественность» никак нельзя назвать простой, так как она одновременно определяется развитием мира поэта и «вглубь», и «настежь целиком».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«ОБРАТНО»*

«ОБРАТНО»* В «Русском слове» Д. Философов оскорбился за русский язык: 1) Из русского Гейне, ультрасовременного поэта Саши Черного Она целовала меня, И я ее тоже обратно. (Альм. «Шип<овник>» стр. 126) До сих пор брали билеты «туда и обратно», теперь можно «туда и обратно»

Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58]

Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58] И все б сошло за сказку, не проснись мы И оторопи мира не прерви. (Б. Пастернак,

3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака

3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания. (Б. Пастернак, «Охранная грамота») Заглавия и имена собственные обладают особой силой моделирования мира поэта. Первые — потому что занимают

3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака)

3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака) Пастернак — поэт, который стремился максимально гармонизировать окружающий его мир. Вот почему способ представления пространства у Пастернака предельно приближен к

3.5. Краски мира Бориса Пастернака

3.5. Краски мира Бориса Пастернака …магия заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений <…> взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь мимолетный

3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака

3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятованья о Тебе: во гробе, кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими

Туда-сюда-обратно

Туда-сюда-обратно Есть такой анекдот. В море встречаются два корабля с евреями-эмигрантами. Первый плывет в сторону Земли Обетованной, второй – прямо оттуда. Пока оба корабля находятся в пределах обоюдной видимости, их пассажиры, высыпав на палубы, сигнализируют друг

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**]

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**] 1. «Сумерки… словно оруженосцы роз…»«Сумерки… словно оруженосцы роз…» — одно из самых ранних стихотворений Пастернака, известных исследователям. Написанное, видимо, около 1909 года, оно вошло в сборник «Лирика» (1913) и при

«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**]

«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**] В стихотворении Пастернака «Определение поэзии» (из цикла «Занятья философией» книги «Сестра моя — жизнь») поэзия «определяется» как звуки и эмоции, прежде всего связанные с

Указатель произведений Бориса Пастернака

Указатель произведений Бориса Пастернака ПОЭЗИЯАвгуст: 34, 35, 256.Баллада: 222.Близнец в тучах: 60, 61, 123, 252.Близнец на корме: 60, 61.Близнецы: 60.Болезнь: 83.В больнице: 51, 83, 222, 240–247, 250, 251.Вакханалия: 222.Весна («Что почек…»): 51, 153.«Весна. Я с улицы, где тополь удивлен…»: 236.Вокзал: 50, 51.Волны:

3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**]

3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**] Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка! В. Маяковский. «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» Мое стремление обратиться еще раз к знаменитой статье М. И. Шапира «Эстетика небрежности в

3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**]

3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**] Дитя, нам горестно и больно Всходить по лестнице любви. А. Блок В своей книге «Поэт и проза. Книга о Пастернаке» [Фатеева 2003: 268–281] я уже