3.5. Краски мира Бориса Пастернака

3.5. Краски мира Бориса Пастернака

…магия заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений <…> взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь мимолетный характер, что здесь начинается переход в музыку.

(Гегель)

А. Вознесенский [1989, 26] в книге «Мир Пастернака» написал, что «в визуальности» Пастернак «вобрал и предвосхитил» живопись XX в. Сам поэт в стихотворении «Нобелевская премия» заметил: Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Тому, в каких красках и цветовых образах рисует «красу» России XX в. Б. Пастернак в поэзии и прозе, и посвящен этот раздел нашего исследования.

О теме «Пастернак и живопись» уже писали многие исследователи, достаточно назвать Д. Ди Симпличио, Вяч. Вс. Иванова, Е. Фарыно, С. Витт. Отмечалось также, что глагол «писать» у Пастернака многофункционален и развивает в его текстах свою многозначность: это и «писание стихов» и прозы, это и «писание» живописной картины или фрески (ср. прежде всего стихотворения «Ожившая фреска» и «Рождественская звезда», анализируемые в работах [Фарыно 1988, Bodin 1976, 74]), это и «писание»-«вышивание».

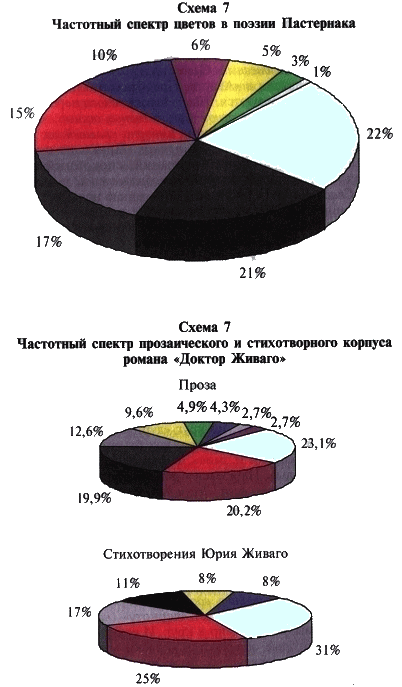

Однако мы сосредоточимся на частотном спектре цветов поэта, который мы получили, проведя статистический анализ стихотворного корпуса его произведений и прозаического и стихотворного текстов романа «Доктор Живаго». В суммирующих схемах мы, конечно, не можем дать всего разнообразия оттенков, которое присутствует в текстах Пастернака (например, серый цвет включает в себя и седой и серебристый, красный — огненный, бордовый, багровый, рубиновый и даже розовый плюс описательные цвета — в куманике, в клюкве), однако вся богатая гамма красок не остается вне поля нашего исследования — она и составляет содержание данного раздела.

Доминирующие в частотном отношении цвета в поэзии Пастернака — черный и белый[115], в романе «Доктор Живаго» — белый и красный.

Начнем с поэзии. Хотя белый доминирует в основном корпусе — 75 против 68 черного, сравнение абсолютной частоты употреблений во всей книге, включая боковую линию, показывает обратный результат: 89 «черных» клеток против 86 «белых». Видимо, творческая работа Пастернака как раз и состояла в освобождении от «черноты» мира. Интересно, что в его «Повести» борьба «белого» и «черного» происходит на «перекрестке» улиц Садово-Кудринской и Чернышевского[116] (символизирующих собой соответственно «Божий» (природный) и «Исторический» миры), и «белый» побеждает благодаря листве «тополей» — деревьев, с которыми поэт входил в «неслыханную веру», — ср.: Ночной дождь только что прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. <…> Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий и все утро <…> — в их седой и свежей руке [4, 141].

Белый цвет молодого Пастернака — это кипение и раскаленность добела: весь мир бьет белым ключом, создавая белый кипень облаков, белогривый гребень, белое бешенство петель морской стихии; белый плеск зимней метели (белой плескало копною). Растительный же мир и воздух «садовый», как соды настой, Шипучкой играет от горечи тополя, а далее белизна все более «озвучивается» — утро в степи «белеющим блеяньем тычется»(«Сестра моя — жизнь»). И такое кипящее белыми воплями «мирозданье» представляет собой первый этап сотворения мира поэта, когда весь мир — немутимо белый свет, возвышающийся над всем земным. Ср.:

Как белым ключом закипая в котле,

Уходит бранчливая влага, —

Смотрите, смотрите — нет места земле

От края небес до оврага.

(«Стрижи», 1915)

На втором круге творения — в поэмах благодаря слиянию и «перевертыванию» неба и земли белая рьяность волн и белая пряность акаций понемногу укрощается, и постепенно «замерзает», как музыка, и «перестает лишаться» жемчужных луж и речек акварель — ср.: Рядом сад холодел. Шелестя ледяным серебром («905 год»); В зимней призрачной красе Дремлет рейд в рассветной мгле, Сонно кутаясь в туман Путаницей мачт И купаясь, как в росе, Оторопью рей В серебре и перламутре Полумертвых фонарей («Лейтенант Шмидт»); Посеребренных ног роскошный шорох Пугал в полете сизых голубей, Волокся в дыме и висел во взорах Воздушным лесом елочных цепей («Спекторский»). Все покрывается молочно-белой мглой и дымкой, порождая млечность матовых стекол, отражающих светло-серую грусть поэта. И «серый», «седой» и «серебристый» цвет «рассвета» служит переходом от белого и черного ко всем остальным цветам (см. частотный спектр поэзии на схемах 7, 8[117]).

В книге «Второе рождение» кипение вновь ненадолго оживает, и метель полночных маттиол как бы достигает высшей фазы, чтобы затем окончательно усмирить белую магию пены и черную магию воды в книге «На ранних поездах». Однако даже в книге «НРП», когда цвета поэта приобрели свою определенность (Я люблю их, грешным делом, Стаи хлопьев, холод губ, Небо в черном, землю в белом), «настоящая зима» нередко отбрасывает поэта в детство (Нас отбрасывала в детство Белокурая копна В черном котике кокетства И почти из полусна). Символ детства на языке «живописи» Пастернака — яйцо. В белок «окунает ноги» Пастернак при прощании с «летом» в стихотворении «Волны» и начиная новый поэтический круг: И все ж, то знак: зима при дверях, Почтим же лета эпилог. Простимся с ним, пойдем на берег И ноги окунем в белок. А дальше, рифмуя с Пушкиным «гусей и снег», поэт до очередной «весны» соперничает в «белизне» со «снегом». Так, в «Прозе 1936 года» читаем: Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, белооблачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами. Но теперь тут ни гусей, ни снега. <…> Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей [4, 259].

И именно при возвращении к детским зимним праздникам и сказкам образуется «белое царство» поэта, которое постепенно заполняет весь его «сад» и все чаще уже приходит «напоминаньем» о смерти и бессмертии: И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь». Это «царство» как бы «приближается» к состоянию искусства прошлого столетия, которое оказывается, как и «речек акварель», в «серо-белом» замерзшем состоянии: Октябрь серебристо-ореховый. Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана («Зима приближается», 1943). И тут же в «приближающейся зиме» поэт понимает, что «черный» цвет создан для оттенения «белого». Этот закон выведен им еще в «Охранной грамоте», где цветовые ощущения синтезированы с «запахами» и запечатлены через «царство цветов»: Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытые и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием [4, 164]. Тут снова вспоминаются «глаза» Пастернака.

И действительно, «черный» цвет в мире Пастернака как бы задан «двумя черными солнцами», «бьющими из-под век» поэта. В то же время это цвет чернейшего демона, черных имен духоты, черных сводов дней, которые чернее иночеств. Это цвет «лагеря мрака», который всегда у Пастернака готов рассеяться. И тогда «свет» заполняет всю землю и еще ярче становятся видны все остальные краски мира: все «черное» становится «белым». Ср. в «Повести»: Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, хотя и во всем черном, белена и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой тучи, наседавшей на сады переулка. Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное [4, 136]. Ведь начиная с ранних произведений «светлые стороны» мира привносятся в жизнь лирического «Я» поэта именно женщиной, черты которой рождаются в «туче», но затем она уподобляется «белому свету», с которой даже пожелтевший белый свет — белей белил.

Сизо-лиловая туча же становится «водяным знаком» женщины и в ранних, и в поздних произведениях Пастернака, а фиолетовый налет часто «рифмуется» с летом: в грозу лиловы глаза и газоны И пахнет сырой резедой горизонт. В спектре же цветов сиреневый-фиолетовый (а именно в сиреневой ветке появляется Девочка книги «Сестра моя — жизнь») соседствует, с одной стороны, с цветом солнца, с другой — с цветом неба, образуя сиреневую синеву («Второе рождение»). Ср. в прозе: По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака («Повесть») [4, 112]. Само же солнце превращается в синем небе в ледяной лимон обеден, и «вкус» этого южного фрукта символизирует собой преображенье света, его поворот к лету: с его появлением наступает весна и все покрывается лимонной желтизною: пруды — желто-лимонны; пред ней [девушкой] и мной Зарей желто-лимонной — Простор, затопленный весной, Весной, весной бездонной («Весеннею порою льда…», 1931)[118].

При лом все три цвета в разных своих оттенках — голу-бой-синий, желтый-золотой и сиреневый-лиловый — становятся дольками единого «лица» жизни природы, а слова, их обозначающие, образуют «тесноту» стихового ряда: лбы голубее олив, небосвод лиловый низколоб, неба роговая синь, желтые очки промоин. «Зрение» природы все улучшается, прорезывается зеленая кожа рвов и стежек, и земля, «состав» которой «не знает грязи», становится «сладкой», как рыжий грязи шоколад, или покрывается особым блеском: Синее небо. Желтый янтарь, Блеск чернозема («В низовьях»).

В то же время синий, золотой и зеленый для поэта составляют «извечный рождественский рельеф». Это и забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха на елке в «Охранной грамоте»; и наборы цветовых прилагательных в «Вальсах» книги «На ранних поездах»:

Озолотите ее, осчастливьте, —

И не смигнет, но стыдливая скромница

В фольге лиловой и синей финифти

Вам до скончания века запомнится.

(«Вальс со слезой»)

Эти же цвета, по собственному замечанию Пастернака, определяют «колорит ночной Венеции и ее водных отражений». Сама Венеция для поэта — это прежде всего венецианская живопись (И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства [4, 206]), так что в первый раз сам город показался ему «почерневшей от времени живописью в качающейся раме»: Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция [4, 199].

При этом венецианская манера письма оказалась наиболее близкой творческому почерку молодого Пастернака, потому что ее мазки были как бы отражением неточной поэтической рифмы, свойственной поэту в 1920-е гг. Аналогия рифмы и манеры письма была отмечена еще А. К. Толстым [1964, 109]: «Приблизительность рифмы в известных пределах <…> может <…> сравниться со смелыми мазками венецианской школы, которая своей неточностью, или, вернее, небрежностью <…> достигает эффектов, на которые не должен надеяться и Рафаэль при всей чистоте своего рисунка». Такие «мазки рифмы» находим, например, у Пастернака в варианте поэмы «Спекторский»:

По вечерам он выдувал стекло

Такой игры, что выгорали краски,

Цвели пруды, валился частокол,

И гуще шел народ по Черногрязской.

В самой же лирике поэта знакомые ему с детства названия красок органично вписались в природную цветовую гамму — ср.: Как обещало, не обманывая, Проникло солнце утром рано Косою полосой шафрановую От занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою Соседний лес, дома поселка… («Август»).

Верхним основанием этой «восходящей» гаммы служит сочетание «золотого» и «синего» — ср.: лазурь Преображенская, золото второго Спаса. Это «божественное» сочетание стало так близко поэту, что даже «согревало» самые страшные страницы его романа «Доктор Живаго». Например, когда Живаго начинает писать «Рождественскую звезду» и «Зимнюю ночь», эта зимняя ночь, подчиняясь «живому» почерку поэта, начинает «голубеть», приобретая «рождественский рельеф»: Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание[119] (ч. 14, гл. 8).

В «Божьем» же мире у Пастернака прежде всего цветы «соперничают» с естественными и уподобленными им источниками света: На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом («ОГ», [4, 164]). На пике «цветения» в мире поэта доминируют «красные» цветы, которые одного «колера» с маком — именно с ним ассимилирует себя Пастернак в разгар «пожара» святого лета «Сестры моей — жизни». Чтоб сделать «роскошь лета розовей», бурен и багров клевер, и другие цветы также «в жару»: Это огненный тюльпан, Полевой огонь бегоний Жадно нюхает толпа, Заслонив ладонью. И «благоухание» цветов также «одуряюще», как и их цвет, с которым гармонируют и летающие насекомые: красная балерина комара, пунцовые стрекозы. Краски накалены и при воспоминании о молодых годах в «Охранной грамоте»: сады пластом лежали на кузнечном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне [4, 192].

Однако «пожар» этого святого лета 1917 г. оказался и предвестником исторических катаклизмов. И вместе с ними «красный» цвет все чаще приобретает на втором Историческом круге поэта «кровавые очертания». Эти очертания становятся особенно сильны в романе «Доктор Живаго», где «красный» цвет становится вторым после «белого» (см. Частотные спектры стихов и прозы романа на схеме 8). И хотя символом этого красно-белого сочетания являются здесь «ягоды рябины в снегу» и другие природные сущности, в частности закатное солнце, все краски «чужого» для Пастернака-Живаго мира оказались «подмененными»: Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в лесу (ч. 12, гл. 9).

Не случайно, что в центре романа Пастернака, описывающего время Гражданской войны, центральным цветовым образом оказывается «рябина на снегу» — красное на белом. Ветви рябины напоминают Живаго о Ларе, он слышит это сравнение «красной девицы» с «красой рябины» в народной песне у партизан. В этой же песне поется о схожести ягод с кровью на снегу, и последний раз это сравнение материализуется в сцене смерти Стрельникова: мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины (ч. 14, гл. 18).

Обращаясь ретроспективно к описанию этого исторического периода в стихах, замечаем, что в период с 1918 по конец 1920-х гг. у поэта стал доминировать «кроваво-кумачовый» «обледенелый» цвет, символизирующий «замерзание» и «разорванность» времени «на куски». Этот цветовой образ прошелся по стихам и поэмам «обледенелой красной нитью»: облака в куманике и клюкве, курящийся кровью мороз, бурный рубчик рубиновой зари; флаг — малинов, мрак — лилов; пунцовая стужа; снег, вливаясь в душу, рдел и др. Этот «сплав» красного и белого преобразил всю природу и дорогу к дому так (Дорожку к дому огненно наохрив, Вечерний сплав смертельно леденел, Как будто солнце ставили на погреб — «Спекторский»), что и «переразложился» весь «спектр» ощущений живого (И голая ненависть листьев и лоз Краснеет до корней волос). Ср. тот же образ более двадцати лет спустя в романе «Доктор Живаго»: Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками (ч. 2, гл. 8).

В «спектре» стихов и прозы «Доктора Живаго» обращает на себя внимание и сочетание «красный-(черный) — серый-желтый», предшествующее всем остальным краскам и создающее палитру «горения» (пожары и погорелища составляют основу «пейзажа» «Исторического мира» — общая частотность — 37). Это — цвета предиката дымится, соотносимого, во-первых, с «чудовищем-змеем», с которым св. Георгий вступает в бой (И в дыму багровом, застилавшем взор, Отдаленным зовом огласился бор — «Сказка»), и, во-вторых, с «тучей», надвигающейся над Москвой в день смерти Живаго, которая приобретает уже черно-лиловый оттенок.

«Исчерна-багровый» дым как бы обволакивает «три круга» романа, подобно тому как «дракон» «обматывает хребет Девы» в «Сказке», и в итоге ведет к «задыханию» поэта Живаго. Сначала желто-багровый дым появляется в эпизоде, когда Стрельников решает идти на фронт: Неожиданное мерцание звезд затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим в ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом <…> Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года. (ч. 4, гл. 6). И по художественной логике романа, Стрельников, двойник Живаго, оказывается «заколдованным» этим «змеем поезда» (см. [Фатеева 2000, 173–197]).

Следующий раз подобная цветовая картина возникает тогда, когда Живаго на фоне великолепия бытия наблюдает за митингом: За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка (ч. 5, гл. 7).

Символическое подобие «змея» возникает в доме Живаго и в разгар революционных боев на улицах Москвы: Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора (ч. 6, гл. 7); Живаго в поисках выхода открыл форточку[120]. Затем у сына Живаго Саши открылся ложный круп и он начал задыхаться. Этот эпизод можно считать символическим предзнаменованием для семьи доктора.

Серо-черно-огненные краски появляются у Пастернака и в эпилоге романа при описании Великой Отечественной войны; и эти краски теперь связаны с дочерью Живаго и Лары, которая так и не узнала своих родителей: Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные, и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю (эпилог, ч. 16, гл. 3).

И даже «конь» Живаго «утром серого дня», когда он едет мимо «обледенелой водокачки», — это желтовато-дымчатая курчавая вятка (ч. 14, гл. 4). Этот «конь» и везет Живаго и Лару к «логовищу дракона» — оттуда Лара поедет уже одна вместе с «чудищем заурядности» Комаровским. Приезд Комаровского предвещал белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца и который «ослепил» Живаго. «Полыхание месяца» озвучивало «утробно-скулящее» завывание «серых волков». В тот день, когда Комаровский увозит Лару, «месяц» также становится «серым»: Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпяному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц. Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним (ч. 14, гл. 11). А когда Живаго вспоминает, что он наделал, отпустив Лару (свою «музу»), и видит перед собой то место, где позапрошлою ночью стояли волки, то краски темно-пунцового солнца на фоне синей линии сугробов постепенно приобретают оттенок багрово-бронзовых пятен зари (ч. 14, гл. 13).

И Живаго начинает писать о «волнах моря», в которых он видит свою любимую, и эти волны предвещают его возвращение в Москву и путь ко «второму рождению» его поэзии. Какую же картину находим мы в «Стихах Юрия Живаго»? До «Сказки» — это синий, черный, белый и сизо-голубой цвета. Затем за багровым дымом появляется сам дракон, пламенем из зева рассевающий свет. После боя цветовая тональность меняется: Светел свод полдневный, Синева нежна. И на этой цветовой ноте мы попадаем в «Август» Преображения, где краски последовательно чередуются. Шафрановая полоса переходит в жаркую охру и загорается ясной, как знаменье, осенью, в которой свет уже без пламени, и лишь имбирно-красный лес кладбищенский горит, как печатный пряник. Приходит смерть, перед лицом которой звучит «прежний, спокойный голос поэта», прощающийся с лазурью Преображенской и золотом второго Спаса. Затем мы попадаем в «Зимнюю ночь», которую Живаго пишет при «спокойной желтизне лампы»: в ней высвечиваются блоковский «черный вечер», «белый снег» с серым оттенком (И все терялось в снежной мгле, Седой и белой), а в середине яркий свет свечи и жар соблазна, вздымающий два крыла, с которыми поэт уже простился в «Августе». Но тут все «поворачивается вспять», и за «Разлукой» следует «Свидание», приносящее «озарение», после которого зажигается «Рождественская звезда»: Мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой Соломы и сена Средь целой вселенной…

А далее вновь появляется «рождественский рельеф», но уже в поэтической интерпретации (…Все яблоки, все золотые шары), и морозная ночь «походит на сказку». За этим «гореньем» приходит «Рассвет», но круг «дурных дней» не заканчивается. В стихотворении «Чудо», как бы имплицитно вторящем «Чуду о Георгии и змие», вновь мелькают молнии и «не хватает свободы». На «Земле» та же смесь огня и жути, и Свинцовою тяжестью всею Легли на дворы небеса («Дурные дни»). Цветовая «развязка» наступает только в «Гефсиманском саду», который очень похож на сад «неслыханной веры» «Начальной поры»: лишь вместо московского обветшало-серого «тополя» здесь седые серебристые маслины, которые соответствуют пейзажу библейской местности и так же, как тополя, пытаются «держать небо пред собой» (ср.: Седые серебристые маслины Пытались вдаль по воздуху шагнуть).

Так тополь вновь расчищает «черноту» (черные провалы) мира поэта, замыкая этот мир в круг. И если мы посмотрим на формы, в которые облекаются «краски мира» Пастернака, то безусловное первенство среди них получит, конечно, «круг»: так в «ДЖ» круг, полукруг, округлость, окружность, круговорот и предикаты окружать, кружиться имеют абсолютную частотность 180, к ним можно приплюсовать и колесо (16), кольцо (6), шар (8). Для сравнения: квадрат (4), четырехугольник (3), треугольник (3), куб (2). Что касается геометрии прямых «линий» (сама линия имеет частотность 38, черта — 28, штрихи — 2, ломаные контуры — 4), вписанных в «круговорот» изобразительных метафор поэта, то прежде всего обращают на себя внимание рвущийся к небу «крест» (24) и знаменитые пастернаковские скрещения и перекрестки (24) — ср. в «СЮЖ»: Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья; Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по краям креста. Таким образом, мы вновь приходим к очертаниям «мельницы» (см. схему 5), которая символично соединяет в себе два измерительных параметра Пастернака: огромный, крупный (43) и мелкий, мельчайший, маленький (145). Именно она и порождает изоморфность «мельчайших сотых долей» мира поэта и его целостного «поэтического очерка», к которым одинаково приложимо определение пастернаковский. Так своим именем поэт как бы отвечает на собственный же вопрос, заданный в книге «Сестра моя — жизнь»: Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был велик, Кому ничто не мелко, Кто погружен в отделку Кленового листа И с дней экклезиаста Не покидал поста За теской алебастра? Ведь «краски» и каждого отдельного «листа», и всей кроны «дерева» Пастернака одинаково извлечены Богом из его сердца.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Волшебные краски

Волшебные краски Один раз в сто лет самый добрый из всех добрых стариков – Дед Мороз – в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать всё, что захочешь, и нарисованное оживёт.Хочешь – нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь –

Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58]

Глава 2 Картина мира и эволюция поэтического идиостиля Бориса Пастернака (поэзия и проза)[58] И все б сошло за сказку, не проснись мы И оторопи мира не прерви. (Б. Пастернак,

3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака

3.1. Имена собственные и заглавия в поэзии и прозе Бориса Пастернака Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания. (Б. Пастернак, «Охранная грамота») Заглавия и имена собственные обладают особой силой моделирования мира поэта. Первые — потому что занимают

3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака)

3.4. «С земли и неба стерта грань…» (Поэтика художественного пространства у Бориса Пастернака) Пастернак — поэт, который стремился максимально гармонизировать окружающий его мир. Вот почему способ представления пространства у Пастернака предельно приближен к

3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака

3.7. «Музыка» в последних письмах и стихах Бориса Пастернака Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятованья о Тебе: во гробе, кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими

Месть Бориса Джонсона

Месть Бориса Джонсона Норман Спинрад. Русская весна. М.: ТекстАмериканской «новой волне» НФ у нас не везет. То на книжном рынке возникает изуродованный переводчиками Сэмюэль Дилэни, то Филипа Дика пытаются выдать за простого голливудского сценариста...А Норману Спинраду

Александр Блок Краски и слова

Александр Блок Краски и слова Думая о школьных понятиях современной литературы, я представляю себе большую равнину, на которую накинут, как покрывало, низко спустившийся, тяжелый небесный свод. Там и сям на равнине торчат сухие деревья, которые бессильно приподнимают

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**]

Из наблюдений над стихами Бориса Пастернака[**] 1. «Сумерки… словно оруженосцы роз…»«Сумерки… словно оруженосцы роз…» — одно из самых ранних стихотворений Пастернака, известных исследователям. Написанное, видимо, около 1909 года, оно вошло в сборник «Лирика» (1913) и при

«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**]

«Двух соловьев поединок»: О поэтической глухоте в «Определении поэзии» Бориса Пастернака[**] В стихотворении Пастернака «Определение поэзии» (из цикла «Занятья философией» книги «Сестра моя — жизнь») поэзия «определяется» как звуки и эмоции, прежде всего связанные с

Указатель произведений Бориса Пастернака

Указатель произведений Бориса Пастернака ПОЭЗИЯАвгуст: 34, 35, 256.Баллада: 222.Близнец в тучах: 60, 61, 123, 252.Близнец на корме: 60, 61.Близнецы: 60.Болезнь: 83.В больнице: 51, 83, 222, 240–247, 250, 251.Вакханалия: 222.Весна («Что почек…»): 51, 153.«Весна. Я с улицы, где тополь удивлен…»: 236.Вокзал: 50, 51.Волны:

3.1. От «сложного» к «простому» и обратно: Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**]

3.1. От «сложного» к «простому» и обратно: Об эволюции художественной системы Бориса Пастернака[**] Несмотря на то что, по мнению Ю. М. Лотмана, большинство поэтов проделывает путь от сложности к простоте, такого феноменального развития, как у Пастернака, мы не найдем ни у

3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**]

3.3. Еще раз об «эстетике небрежности» в поэзии Бориса Пастернака[**] Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка! В. Маяковский. «Себе, любимому, посвящает эти строки автор» Мое стремление обратиться еще раз к знаменитой статье М. И. Шапира «Эстетика небрежности в

3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**]

3.5. О том, как живет и работает пастернаковская лестница: К вопросу о феминизации пространства в художественном мире Бориса Пастернака[**] Дитя, нам горестно и больно Всходить по лестнице любви. А. Блок В своей книге «Поэт и проза. Книга о Пастернаке» [Фатеева 2003: 268–281] я уже