Заключение

Заключение

Ты — един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь.

Стихи, тобой приложенные, едины с твоей прозой и с твоей всегдашней поэзией.

(Из письма О. М. Фрейденберг Б. Л. Пастернаку)

В нашей книге Борис Пастернак предстает прежде всего как автор, для которого одинаково важны две формы словесного выражения — поэзия и проза. Благодаря смене форм выражения становится возможным проследить, как внутренняя творческая установка постепенно экстериоризуется, обнажая «код иносказания» языковой личности.

Для описания интеграционных процессов внутри целостной языковой системы Пастернака как поэта-прозаика мы, во-первых, выделили единицы метатекстового уровня — метатропы (МТР)[188], в которых заложен индивидуально-авторский код преобразования языковой картины мира, и, во-вторых, построили функцию от «Я» лирического субъекта, которая определяет единство этой картины, отражая при этом неодномерность отношений творящего «мета-Я» к объектам и адресатам его мира. На основании введенных нами понятий стало возможно дать точные определения терминам «идиостиль» и «идиолект», которые были нами верифицированы при конкретном описании индивидуальной художественной системы Пастернака.

Идиостиль представляет собой структуру зависимостей, порождаемую функцией «лирического субъекта», которая в своем развитии обнаруживает «код иносказания» творческой личности. Этот «код иносказания» включает в себя набор ситуаций, подвергшихся «личной мифологизации» [например, ситуации «зеркала», «раскрывания/закрывания окна», «солнцеворота» у Пастернака] — ситуативных МТР; систему концептуальных установок автора, как меняющуюся, так и не меняющуюся во времени [например, «единство и круговое сходство всего живого», связь «музыки» с идеей «второго рождения», а музыкального счета с рисунком воспроизводимого движения; семантический комплекс «Девочки — детства-девственности»; «врач» как воплощение «дара жизни» у Пастернака], — концептуальных МТР; систему композиционных функций [ «скрещение» души, свечи, ветра, кругового движения снега с идеями «смерти», «любви» и «возрождения» (ср. мотив «метели» в «ДЖ»); «сплавление» и «превращение в потоки дождя или волны» у Пастернака] — композиционных МТР; и систему формообразующих единиц, связанных с «памятью слова», — операциональных МТР.

При этом все типы МТР, безусловно, взаимозависимы: так, связь музыкального и стихотворного «счета» проецируется в ситуацию «открытия окна» при «втором рождении» (Окно не на две створки alla breve, Но шире, — на три: в ритме трех вторых), что получает отражение и в ритмической структуре текста. При этом строки цикла «Разрыв» «ТВ» 1919 г. (А в наши дни и воздух пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить) вступают в контрастные отношения со строками «ВР» (1931).

На каждом этапе развития идиостиля могут появляться «новые» и «устаревшие» МТР, МТР могут заимствоваться и вступать в интерференцию друг с другом точно так, как и языковые единицы. Поэтому в случае влияния одной творческой системы на другую следует говорить о заимствовании идиостилевых характеристик, т. е. целого «пучка» как содержательных, так и операциональных МТР. В этом аспекте в книге рассматриваются идиостили Пастернака и Набокова, в которых обнаруживается подобный семантический комплекс взаимозависимостей «Девочка — детство — девственность», реализующий себя в эротических метафорах «бабочки» и «цветка» (с последней связан мотив «дефлорации»). При этом у Набокова акцентуируется именно потеря «Девочки — детства — девственности», и в итоге приходится говорить о набоковской деформации возвышенного пастернаковского комплекса и его сращении с темой «бедной девочки» Достоевского.

С учетом трансформационных факторов идиолект — это совокупность текстов, порожденных в определенной хронологической последовательности по определенной развивающейся во времени системе метатропов данного автора. Что касается новой редакции ранних книг, например «Поверх барьеров» (1914–1916; 1928) Пастернака, то двойная датировка может говорить как о своеобразных «кругах эволюции», которые рождаются при метаязыковом осмыслении предшествующих этапов своего творчества, так и, в случае Пастернака, о сознательной корректировке, когда поэт ретроспективно, задним числом как бы торопит свою действительную эволюцию.

Реальность существования МТР доказывает параллельный анализ «близнечных» текстов Пастернака, различающихся в формальном выражении по оси «стих — проза». Этот анализ делает очевидным, что за его стихотворными и прозаическими текстами стоит некоторый инвариантный код смыслопорождения, который делает их взаимопереводимыми на глубинном семантическом уровне. Это, в свою очередь, говорит о том, что, несмотря на вариативность форм выражения, сохраняется единство языковой творческой личности. Причем нами рассмотрены разные типы «близнечных» текстов: объединенные одними и теми же (1) ситуативными МТР (стихотворные и прозаические тексты о Венеции); (2) концептуальными МТР (образы Девочки и Демона в «СМЖ» и повести «ДЛ»); (3) ситуативными и концептуальными МТР («Годами когда-нибудь в зале концертной…» и отрывок из «письма Р.-М. Рильке» о Е. В. Лурье-Пастернак из первой редакции «ОГ» Пастернака), а также проведен сравнительно-частотный анализ текстов, в основе которых лежат одни и те же ситуативные, концептуальные и композиционные МТР (стихотворение «В больнице» и письма «из больницы»). Во всех этих «близнечных» текстах тождественность содержательных МТР определяется благодаря референциальной, звуковой и комбинаторной памяти слов при различном их ритмико-синтаксическом воплощении.

Анализ «близнечных» текстов демонстрирует и дифференциальные признаки «прозы поэта», отличающие эти тексты от других текстов художественной прозы своим стремлением к опоре не на память ситуаций, а на «память слова». При этом в типологическом аспекте различаются риторическая проза поэта, нарочито подчеркивающая все уровни поэтического моделирования (ранний Пастернак — «Фрагменты о Реликвимини», «Детство Люверс», «Воздушные пути», «Охранная грамота»), и «прозрачная» проза (зрелый Б. Пастернак — автор «ДЖ»).

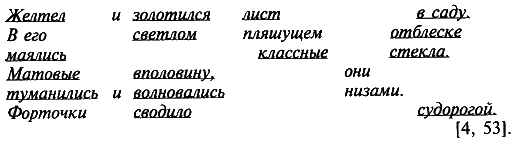

В текстах первого типа прежде всего обращает на себя внимание звуковая организация текста, которая в определенных точках «сгущения» звуковой образности по аналогии со стихотворной рифмой формирует паронимическую рифму, задающую систему пропозиционального сегментирования. Так без специального графического оформления в структуре прозы создается подобие стиховой членимости, а над линейным синтаксическим каркасом надстраивается вторичный вертикальный фразовый рисунок. При этом, в отличие, например, от Белого (см. [Фатеева 2001б]), у молодого Пастернака сохраняется семантический и конструктивный порог, позволяющий закрепить принадлежность текста к прозаической художественной речи. Ср. в «ДЛ» паронимическую рифму в рамках прозаического текста (текст намеренно разбит на строки, в которых слова «расставлены» специально для демонстрации вертикальных связей):

Желтел и золотился лист в саду.

В его светлом пляшущем отблеске

маялись классные стекла.

Матовые вполовину, они

туманились и волновались низами.

Форточки сводило судорогой.

[4, 53].

Здесь паронимическая рифма создает одновременно тесноту горизонтальных (желтел и золотился лист, классные стекла) и вертикальных рядов (маялись — матовые — туманились; светлом — сводило; вполовину — волновались; отблеске — стекла; в саду — судорогой; они — низами), благодаря чему имеет место дополнительная семантическая «осцилляция» слов, превращающая «звукопись» в «светопись». В подобных «звукописных» пропозициях нейтрализуются различия между глаголами, прилагательными, существительными, наречиями и образуется единый «водоворот качеств». Такая «осцилляция» без намеренной выдвинутости именно стихотворной рифмы уже с самого начала сближает прозу Пастернака не с построениями Белого, а с «прозрачной» прозой И. Бунина (см. [Фатеева 1992]).

При этом обращает на себя внимание и такое явление в прозе молодого Пастернака (но отзвуки его видны в «ДЖ»), когда причастия и деепричастия наряду с парными наречиями создают параллельно первичной предикативной канве, образованной значимыми глаголами в личных формах, вторичную предикативную канву. Так, у Пастернака в тексте отражается рисунок «движения». Аналог подобным конструкциям Ю. Н. Тынянов [1977, 329] видел в кино: как кадр сконструирован по принципу движения, но далек от материальной репродукции движения, так и фраза «важна не своим прямым смыслом, а самим ее фразовым рисунком». Эти слова ученого относятся к прозе А. Белого, но они верны и для Пастернака с учетом того, что «фразовые рисунки» двух поэтов-прозаиков различны.

Ниже приводится абзац из «ДЛ», в котором передается рисунок музыкального движения (единый для прозы и поэзии Пастернака, см. 3.6). Он показателен тем, что именно в музыке, как считал А. Белый, максимально дематериализован «материал искусства» и обнажена сама сущность движения как «чисто структурных отношений». «Переносный» смысл данной прозаической последовательности возникает как раз за счет сходного или контрастного протекания двух предикативных линий, создающих каждая свой ритм на фоне другой: первая создается глаголами, вторая — деепричастиями с наречиями[189]. Ср., как звуки балалайки получают «материализацию» в «летящей мошкаре» [4, 56–57]: Там низко-низко, над самой травой, ступенчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запылясь, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданиями, не спеша. Так прозаическими средствами создается «отношение динамической линии, нарисованной строками, к внутреннему содержанию строк» [Белый 1981, 143]. При этом, хотя в тексте и упоминаются предикаты «обрыва», сам текст не прерывает своей динамически-плавной линии. В этом отличие его динамической линии[190] от «треугольников» и «кривых» ритмических рисунков Белого.

В текстах второго типа мир текста тоже создается при помощи внутренних ресурсов «памяти» языковых единиц, однако все «свайные конструкции» упрятаны в «прозрачной» прозе внутрь текстовой конструкции и на поверхностном уровне преодолевается выдвинутость всех «стихоподобных», взрывающих плавное линейное развитие приемов организации текста.

Развитие Пастернака-прозаика можно считать феноменальным. Сначала для поэта характерно открытое внесение в прозаическую конструкцию элементов стихотворного моделирования. Но парадоксальность его эволюции состоит в том, что его проза, изначально осложненная некоторыми параметрами (звуковая организация, система синтаксических симметрических построений, усиленная метафоричность) стихотворного кодирования, не обнаруживала стремления к разбиению на «соизмеримые» строфоподобные абзацы и к метрической организации, а была ориентирована на длинные синтаксические периоды с особой системой пунктуации (от первых «опытов» вплоть до «ОГ»), И, наоборот, в поздней прозе романа «ДЖ», в которой Пастернак стремился быть предельно экономным во «внешних» изобразительных средствах, выявляется тенденция к малым соизмеримым абзацам (их средняя длина — 4,69 прозаической строки по сравнению с. 7, 39 «ДЛ»), Однако эта тенденция, по словам самого автора, продиктована лишь ориентацией на «короткие, полные окончательно продуманных положений или формулировок предложения» и не противоречит «спокойному, естественному изложению». Так, исходная динамическая линия прозаического текста, отражающая «волнообразное неверное хождение» Пастернака «под речью тематики» и на первых этапах придающая пастернаковскому стилю «его мучительную трудность» [Берковский 1930, 160], получает разрешение в его поздней формуле, относящейся как к прозе, так и к поэзии: Целый мир уложить на странице, Уместиться в границах строфы («КР»).

Работая над романом «ДЖ», Пастернак пытается избавиться от длинных, закрученных фразовых периодов и «добиться сжатости Пушкина», т. е. «налить вещь свинцом фактов» (цит. по [Борисов, Е. Б. Пастернак 1988, 210]). Однако поэт в то же время понимает, что XX век безусловно сместил «искусство прозы» в сторону «поэтичности» и что «кроме личной поэтической традиции» прозаик находится под очень сильным давлением «сильной поэтической традиции XX века» на всю литературу [Там же]. И, чтобы найти золотую середину, он пересматривает всю послепушкинскую прозу XIX в., обращая свой взор прежде всего к Достоевскому (его умению строить фабулу, сплетая «узлы в разных временах»), Толстому (как мастеру исторического романа и создателю «нового рода одухотворения» в прозе) и Чехову (чья «краткость» была поистине «сестрой таланта»). При этом он, как и Набоков, не перестает вслушиваться в «чистейший звук пушкинского камертона», который уже при самом замысле вещи требует «найти звук» (И. Бунин) и ритм.

Полный же анализ эволюции идиостиля Пастернака показывает, что определяющими в нем оказываются концепты «роста» и «круговращения», природного и духовного одновременно. На первом круге «роста» образуется первоначальный «союз слов и вещей» поэта и его «основные вербальные темы существования» (Р. Барт) — «Божий мир», как его определил сам поэт. Во втором «круге» в период «тем и вариаций» (который понимается шире названия книги — с 1918–1929 гг.) при наложении «Божьего» и «Исторического» миров первоначальная «модель мира» расширяется. Однако далее на «третьем» круге модель вновь сужается и окончательно «очерчиваются» границы этого мира. Поиск своего места в мире и в пространстве языка сначала происходит в диалоге детского и взрослого сознания, а позднее в координатах «свой — чужой», и определение границ «своего» мира и языка осуществляется, по признанию самого поэта, за счет «втягивания» всех «широт и множеств» в «свой личный глухой круг», в «интимизации» «Божьего» и «Исторического» миров, в создании системы перевода между ними.

При этом от самых первых опытов «Начальной поры» до романа «ДЖ» и книги «КР», где обнажаются «основания и корни» поэтической системы Пастернака, стих и проза образуют единое языковое пространство. Правила перехода от одной формы к другой в нем определены законами глубинной семантической связности, в которой проявляется сущность рефлексии поэта над языком. Сама эволюция идиостиля, протекающая в постоянной смене двух форм словесности, показывает, что резкого изменения идиостилевых характеристик не происходит. Рефлексия над своим языком и миром уничтожает случайные поверхностные связи, обусловленные «поиском в ширину», и сохраняет в памяти лишь те, что направляют «поиск в глубину». На завершающем круге глубинные зависимости «идиостиля» выносятся на поверхность «идиолекта», и поиск своего стиля сливается с поиском средств его представления миру в «чистом виде».

В отношении Пастернака легче всего принять предложенную Д. С. Лихачевым и Ю. М. Лотманом гипотезу о закономерности смены «риторической» ориентации на «стилистическую» при эволюции определенного идиостиля, согласно которой на первом этапе индивидуальный язык «оформляется как отмена уже существующих поэтических идиолектов. Очерчивается новое языковое пространство, в границах которого оказываются совмещенными языковые единицы, прежде никогда не входившие в какое-либо общее целое и осознававшиеся как несовместимые. Естественно, что в этих условиях активизируется ощущение специфичности каждого из них и несоположенности их в одном ряду. Возникает риторический эффект» [Лотман 1981 а, 25]. Когда же речь идет о неординарном художнике (прежде всего Ю. М. Лотман имеет в виду Б. Пастернака, итог поэтического развития которого характеризуется автометаописательной формулой «впасть, как в ересь, В неслыханную простоту»), «он обнаруживает силу утвердить в глазах читателя такой язык как единый. В дальнейшем, продолжая творить внутри этого нового, но уже культурно утвердившегося языка, поэт превращает его в определенный стилевой регистр. Совместимость элементов, входящих в такой регистр, становится естественной, даже нейтральной, зато резко выделяется граница, отделяющая стиль данного поэта от литературного окружения» [Там же]. Когда же внутренняя граница стиля определена, когда создан единый язык и стиль, в рамках этого единого языка уже возможны эксперименты в сторону внутреннего «риторического» эффекта, который вытекает из соположения поэтической и прозаической форм выражения.

Так, движение Пастернака от сложного к простому связано с конвертируемостью цепочек «ситуация — образ — слово». В первых книгах поэзии и прозы у Пастернака всей мощью «говорит образ» («ОГ»), т. е. слово в движении своего иносказания приближается к образу, создавая многочисленные ряды семантических переносов, перефразирований, рифменных и звуковых соответствий одной ситуации. Постепенно набор поэтических ситуаций очерчивается, в них приводятся «общие члены» и «выносятся за скобки» — в скобках (или строке) остается чистое выражение поэтической мысли, которое нельзя преобразовать в более простое.

Например, «размороженный» во «ВР» «ручей», иносказательно соотнесенный с поэтом (Когда ручьи поют романс О непролазной грязи), вновь появляется в книге «На ранних поездах», где уже рифмуется с «речью»: Где я обрывки этих речей Слышал уж как-то порой прошлогодней? («Опять весна»). Но «полным благозвучия» ручей речей становится лишь в книге «КР», когда его «голос» уже почти буквально сливается с авторским: Он что-то хочет рассказать Почти словами человека («Тишина»), Одновременно в набросках к книге «КР» появляется рифма «речь — стеречь»: Воды журчащей переливы. Теченья речь Ночами буду терпеливо Ходить стеречь. Снимается оппозиция «природный — человеческий» субъект по от ношению к поэту-творцу, что почти параллельно наблюдается и в романе «ДЖ»[191], где по отношению к Живаго концептуализируется паронимия речь — реченька, и его имя второй раз соотносится с Христом (в Библии Христос назван «сыном Бога Живаго» и именуется «Река Жизни»). Так слово обнажает «корни» своего иносказания.

Следовательно, в ходе развития идиостиля Пастернака система глубинных инвариантов и поверхностных вариантов (т. е. содержательно-семантический и формально-семантический аспекты идиостиля) стремятся к гармонии, и на вершине эволюционного развития как бы авторефлексивно формулируются инварианты этой системы. Так, в книге «КР» и в вариантах к ней все время повторяется набор признаков, выраженных наречиями: все вглубь, все настежь (Готово будущее мне <…> Оно распахнуто, как бор, Все вглубь, все настежь), наружу (И безудержно наружу Рвутся трели вон [о птичке]), насквозь (В нем [лесу] видны все времена насквозь); целиком (Лес распахнут с горизонта Настежь целиком). Именно поэтому к выросшим и взвившим свой ствольный строй «деревьям» Пастернака, в семью которых он «вошел историческим лицом», применимы метатекстовые «слова» самого поэта, намечающие выход из «лабиринта» его «лиры»: Ряды стволов Открыты настежь. Без лишних слов.

В связи с генетическими корнями Пастернака в книге также прослеживается, как язык музыки и живописи облекается в словесно-художественную форму. Анализ показывает, что творческое мышление Пастернака интермедиально — для него словесные построения аналогичны музыкальным и живописным и, переплетаясь, образуют единый стиль художественного выражения. К примеру, синтаксис Шекспира представляется поэту сразу во всех «регистрах» и «оттенках»: «высокомерный, отчаянный, шафранный, es-moll’ный, ми бемоль минорный с модуляцией в ре мажор, обманувший ожиданья си мажора, тинтореттовский» [4, 692].

Не случайно поэтому в книге определяются основные «созвучия» и любимые музыкальные инструменты Пастернака (рояль, орган, колокол, которые в своей символике уподобляются друг другу), а также рисуется спектр цветов поэта-прозаика, в котором обнаруживается переход от преобладания бело-черной гаммы в поэзии к бело-красной в романе «ДЖ». Специально рассматриваются и поля «Растительный мир», «Животный мир», близкие поэту уже по его «природной фамилии», определяется общая частотность названий каждого вида растений и животных для прозы, поэзии и в сумме. Согласно этим частотным характеристикам, строки последней книги Пастернака — Я б разбивал стихи, как сад <…> В стихи б я внес дыханье роз — получают реальное частотное подтверждение: роза имеет у поэта самую высокую частотность, как и соловей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Заключение

Заключение Самая продолжительная человеческая жизнь все же так кратковременна и быстротечна, что кажется чудом, если ее следы переживают столетия. Миллионы людей живут, умирают и обречены на забвение. Дела их исчезают вместе с ними. Немногим тысячам удается победить

Заключение

Заключение Велик писательский подвиг Гоголя. Вся жизнь его была наполнена упорным трудом. Гоголь рассматривал свое творчество как служение обществу и народу, как исполнение своего гражданского долга. Это глубокое осознание общественной миссии писателя определило весь

Заключение

Заключение Самая продолжительная человеческая жизнь все же так кратковременна и быстротечна, что кажется чудом, если ее следы переживают столетия. Миллионы людей живут, умирают и обречены на забвение. Дела их исчезают вместе с ними. Немногим тысячам удается победить

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Частично иносказания некоторых слов-кодов “Заключения” (челн, лодка, остров) были раскрыты в первой и второй частях поэмы. В целом же иносказания “Заключения” содержательно связаны еще и со вторым смысловым рядом “Вступления”, но увидеть эту связь можно

Заключение

Заключение Апокриф потому и не становился каноном, что появлялся он всегда не ко времени… Настоящие его читатели (целевая, как зовут их ныне, аудитория) давно умерли, или еще не родились. Набегают лишь комментаторы-истолкователи, где свежий труп – там и шакалы.Набежали: ну

Заключение

Заключение «Маленькая зарплата и синий бушлат – те вещи, которые достались полиции, в наследство от милиции».Толковый словарь А. Ангелова.* * *Таковы основные виды милицейских особей: они же московские милицейские особи, они же ростовские, тамбовские, казанские,

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мы определили Ломоносова как исторический момент, мы видели значение его в слоге. Но существо момента здесь еще не исчерпывается вполне. Момент может быть чисто исторический (историческим он необходимо должен явиться), и может идти далее, иметь постоянное,

Заключение

Заключение В настоящей работе на примере четырех «текстов-матрешек» Набокова я пытался продемонстрировать четыре стадии эволюции творческого сознания. Илья Борисович, Герман, Цинциннат и Федор составляют в паноптикуме Набокова целую плеяду писателей с небольшой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Творчество Василия Розанова сегодня приобретает необычайную актуальность в связи с известным консерватизмом его взглядов. По оценке социологов, российское общество, бывшее некогда либеральным, сегодня очень быстро склоняется к консерватизму.И

Заключение

Заключение Многие авторы, о которых шла речь в данной работе, хорошо известны отечественным читателям. Это и Г. Уэллс, и Э. Р. Берроуз, и Д. Лондон, и К. Чапек, и Ф. Кафка, и А. Толстой, и Г. Ф. Лавкрафт, и др. Но есть среди писателей и те, чьи труды не так-то просто найти на русском

IV. В заключение

IV. В заключение Утверждают, что Всев. Иванов — бытовик. Конечно, он пишет о том, что было недавно. Но очень ошибается, кто примет за чистый быт то, что дано писателем в его повестях и рассказах. Прежде всего у него очень большая широта художественного обобщения, чего нет

Заключение

Заключение Театральной мысли две с половиной тысячи лет, но научной теории театра столько же, сколько научному театроведению — меньше века. Более того, если об историко-театральной ветви нашего знания уже можно и должно говорить как о науке, о теории так говорить

III Заключение

III Заключение Мы определили Ломоносова как исторический момент, мы видели значение его в слоге. Но существо момента здесь еще не исчерпывается вполне. Момент может быть чисто исторический (историческим он необходимо должен явиться), и может идти далее, иметь постоянное,

27. Заключение

27. Заключение Рассмотрение яги закончено. Она рассыпалась перед нами рядом частностей и отдельных черточек. Мы должны опять их собрать воедино.Но тут окажется, что воедино собрать их нельзя. Яга-похитительница, стремящаяся сварить или изжарить детей, и яга-дарительница,