1.1.4. Концептуальные метатропы и «лирические герои»

1.1.4. Концептуальные метатропы и «лирические герои»

Общий метонимически-метафорический принцип[26], организующий круг концептуальных зависимостей «ситуация — образ — слово», определяет и тип лирических героев в сюжетных построениях Пастернака. Более того, в самих значимых именах героев зашифрованы творческие сверхзадачи поэта: ср. Реликвимини (лат. relinquo ‘оставлять след, оставаться’) ? Спекторский (лат. specto ‘созерцать, наблюдать’) ? доктор Живаго (где доктор — ‘врач-исцелитель и ученый, творчески познающий жизнь’). Самый первый герой Пастернака — Реликвимини — имел еще один вариант «говорящей фамилии» — Пурвит (фр. pour vie ‘для жизни’), саму же внутреннюю форму фамилии Реликвимини Е. В. Пастернак толкует так: «…Пастернак, чувствуя себя в долгу перед очевидной наглядностью неодушевленных миров и предметов, обреченных на смерть и забвение и взывающих к его душе <…> именем своего героя Реликвимини обещает: „Вы пребудете, вы останетесь“» (цит. по [Юнггрен 1984, 63]).

Исследователи творчества Пастернака отмечают особый тип его героев, занимающих центральное место в повествовании и заменяющих собой сюжет. Этот тип сформулирован в строках «НП»: Он весь во мгле и весь — подобье Стихами отягченных губ. Постепенно ненареченный некто «Начальной поры» (и «Близнеца в тучах») получает «говорящие имена». Такой тип героя может быть назван «метонимическим» (М. Окутюрье) или «героем-губкой» (А. Юнггрен). Последний термин связан с определением самого Пастернака: Поэзия! Греческой губкой в присосках Будь ты… (1914). При этом инструментальный характер губ-губки, где губы — функциональная метонимия, а губка — метафора поэта и поэзии, в стихах-определениях Пастернака предвосхищает понимание сущности языкового творчества И. Бродским [1991, 16]: «…не язык является его [поэта] инструментом, а он средством языка к продолжению своего существования». Поэтому в пастернаковском романе Живаго становится неотличимым, необнаружимым в калейдоскопе лучей и листьев, точно он надел шапку-невидимку как раз в тот момент, когда он хочет понять: «Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества?» (3, 341–342].

Функционально тип «метонимического» героя уподоблен самому творческому методу поэта, основанному на концептуальном МТР ‘зеркального отражения’ и воплощенному в фамилии Спекторский. Не случайно поэтому у доктора Живаго было особенное внимание к «глазу-зеркалу»: «В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы — его творческие задатки и его размышления о существе художественного образа и строении логической идеи» [3, 80–81]. «Пастернак, — пишет М. Цветаева в „Световом ливне“ [1979, 138], — это сплошное настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было. Все двери с петли: в Жизнь!»

Поэтому и в поэзии, и в прозе Пастернака «лирический герой-субъект»[27] становится «функцией» [Смирнов 1973, 342] всех сущностей-тем, втягивающихся в сферу лирики. «Поэт не автор, но предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру», — пишет Пастернак в «ОГ». Особенность такой адресации состоит в том, что по принципу взаимоотражения и сам лирический субъект оказывается зависимым от значения порождаемых и «вынимаемых из памяти» сущностей-тем, что делает само понимание этой текстовой категории подвижным. Он как субъект сознания становится зависимым от себя как субъекта адресации и референции, или, иными словами, от процесса означивания действительности, который на поверхностном уровне обнаруживает себя в последовательности семантических преобразований, особом поэтическом дейксисе и в позиции обращения, делающей адресацию текстообразующей категорией (см. [Ковтунова 1986, 24–59, 89–118; Шмелев А. 1991]). Ср., например, в первом варианте «Марбурга» (1916):

Что сделали вы? Или это по-дружески,

Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?[28]

К чему же дивитесь вы, если по-мужески —

— мне больно, довольно, есть мера длине,

тяни, но не слишком, не рваться ж струне,

мне больно, довольно —

Стенает во мне

Назревшее сердце, мой друг в матинэ?

Кажется, что «лирический субъект» в поэзии или «лирический герой» в прозе как бы элиминируются. На самом деле динамичность предикативных отношений, присваиваемых объектам внешнего мира, «определяется неслитностью, несводимостью к одной синтаксической позиции» [Арутюнова 1969, 19]. Текст становится «сплошь предикативным» [Ковтунова 1986, 148] и поэтому в нем, благодаря принципу возврата, все процессы синтаксического смещения выстраивают обратную проекцию, при которой внешне элиминированное «Я» субъекта вдвойне выдвигается как отражение отраженного. Ср. в стихотворении «Воробьевы горы» из «СМЖ»:

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.

Это полдень мира. Где глаза твои?

Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень

Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Очевидно, что здесь обращение ко второму лицу, и прежде всего к «твоим глазам», лишь провоцирует объемное восприятие картины, которую видит сам лирический субъект. «Пастернаковы глаза, — пишет М. Цветаева [Цветаева 1986, 413], — остаются не только в нашем сознании, они физически остаются на всем, на что он когда-то глядел, в виде знака, меты, патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковский это лист или просто. Вобрав лист глазом — возвращает с глазом (глазком)». При этом Пастернак-художник выбирает каждый раз новые и неожиданные точки отражения «всего белого света». Это позволило Ди Симпличио [1989, 207] заметить: «„Центральный наблюдательный пункт“, из которого отдельные части заново складываются в единое целое, помещается в пастернаковском герое, очень удачно определенном М. Дроздой как „странствующий наблюдатель“» [Дрозда 1967, 225].

Именно поэтому тексты Пастернака порождаются как своеобразные авторские мифы, где «Я» поэта соединяет линией-пунктиром все сущее в один мир: образуется круговая система взаимных соответствий, или, по Пастернаку, «существованья ткань сквозная» («ВР»).

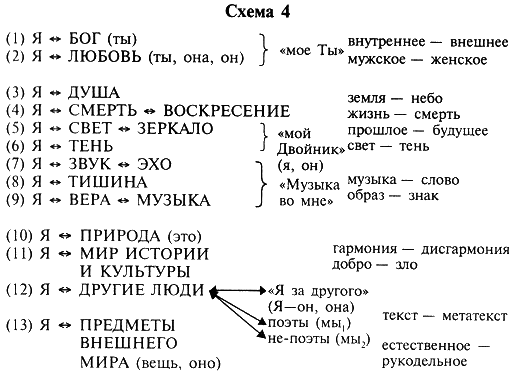

Ниже приводится схема действия «функции лирического субъекта», которая в определенной последовательности соотносит сущности-аргументы с их поэтическими значениями и маркирует точки функционального схождения между ними. Порядок функциональных соотношений определен таким образом, что более высокие по рангу соответствия включают в себя более низкие, а более низкие подразумевают наличие более высоких, так как имплицированы ими (в конкретной поэтической системе иерархия может быть менее детерминированной). В реальных текстах мы чаще всего имеем дело с совмещением нескольких соответствий, хотя одно из них может выступать как доминирующее. В перечне этих функциональных соотношений «Я» выполняет роль первого лица лирического субъекта (в прозе заменяется третьим лицом в мужском и женском роде) и служит названием функции, в результате действия которой порождается поэзия как «интеграл бесконечной функции» (Б. Пастернак). Фактически стихотворение Пастернака «Определение поэзии» имеет строение, аналогичное ниже приведенной последовательности соотношений, за исключением того, что Я — у поэта за текстом, в тексте же указательное местоимение Это, стоящее на пути субъекта и объекта.

Любопытно в отношении рассматриваемых нами соответствий высказывание самого Б. Пастернака [1992, 174] в письме к Ж. де Пруайар, где уже определены эти соотношения: «Я думаю о своей особой жизни. В список ее действующих лиц входят: Бог, женщина, природа, призвание, смерть <…>. Вот кто по-настоящему мне близки, мои друзья, соучастники и собеседники. Ими исчерпывается все существенное».

В результате развертывания данных слева функциональных соотношений происходит разрешение оппозиций, приведенных справа.

Все названные нами соответствия работают и во многих других лирических системах, которые мы привлекаем для сравнения в рамках нашей работы, но порождаемые функцией «Я» поэтические значения будут отличны от пастернаковских, так как будут различны концептуальные МТР, составляющие сущность этой функции. Может быть отличен от пастернаковского и порядок соответствий. Однако только в пастернаковской системе происходит разрешение всех названных нами оппозиций, что связано с особенностями его креативного мышления.

Особый интерес в системе Пастернака представляет второе соотношение «Я ? ЛЮБОВЬ», которое стоит за единой концепцией женского образа поэта. Для расшифровки основ этого инвариантного образа необходимо знание всех текстов поэта, включая его письма и ранние опыты.

Как писал Мандельштам [2, 138], «лирический поэт, по природе своей, двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога». И вторая половина пастернаковского «Я» воплощается в женское начало — Жизнь и Природу. И Елена-Девочка «Сестры моей — жизни», и Женя Люверс как «детство внутреннего мира» [Переписка, 31], и героиня набросков о Реликвимини, и Лара «Доктора Живаго» — женские «двойники», «близнецы» Пастернака, что выявляет последняя книга стихов «Когда разгуляется» («КР»). Ср.: Это ведь двойники <…>. И теперь они оба Точно брат и сестра («Вакханалия», 1956). «Сестра» является олицетворением всей природы, жизни, творчества. Сам же поэт воспринимает раздвоенность/слитность отношения «Я — „Сестра моя — жизнь“» как дождевую капельку, которая Цела, не дробится, их две еще Целующихся и пьющих. <…> И не разлучатся, хоть режьте. Корень «Жизни» объединяет «Сестру мою — жизнь» и «Доктора Живаго», связывая в единую «книгу жизни» все творчество Пастернака.

Вспомним эпиграф книги «СМЖ» (см. с. 35). Во-первых, эпиграф подчеркивает божественное, небесное происхождение любви и творчества, или любви как творчества, которые возникают на небе и, как гроза, застилают жертвенным дымом глаза и тучи. Во-вторых, эпиграф подчеркивает игровой характер поэзии, при котором «женская фигура» привносится в жизнь поэтическим «Я», что обнажает метаморфозы женской формы у Пастернака. Поэтическая игра сродни драме внутри «памяти», где «… всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал» («Марбург»). И в том же ряду: И память — в пятнах икр и щек, И рук, и губ, и глаз («СМЖ»), Полностью облик Девочки возникает у Пастернака в «ДЖ»: Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока ты еще на руках и губах моих, я побуду с тобой <…>. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания… [3, 446]. Здесь же мы получаем мета-текстовую интерпретацию образа Девочки: Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!» закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству [3, 339].

«Водяной знак» Лары (см. [Франк 1990]) в грозовых тучах видит Юрий Живаго и в ночь первого расставания с любимой в Мелюзееве (ч. 5, гл. 9). Такой же знак находим и в ранней прозе, где описывается любовь Реликвимини: От этого прибывало то, что небом наполняло ее всю. В этом же тексте кодифицирована христианская идея Пастернака любви к женщине: Да, излишня была любовь. Ведь они стали братом и сестрой и продолжали любить без любви и быть предсердиями друг друга. Братом и сестрой стали они. Или двумя сестрами [4, 731–732]. Ту же идею находим в набросках к «ДЖ»: Но когда пробуждение творческой жилки, новая мысль наполняли его радостью и подымали в собственных глазах <…> он вдруг открывал в себе товарища ее женской прелести, товарища, брата, загорающегося недозволенной страстью к сестре своей [3, 624]. Недаром поэтому в романе Лара становится прежде всего «сестрой милосердия», по словам Тони, «шествующей по жизни в сопровождении <…> знамений» [3, 131], а только затем любимой Живаго.

Любовь в первую очередь сливает сердца (Тесней, чем сердце и предсердье, зарифмовали нас вдвоем — «ВР») и души людей (О, как хорошо рифмоваться душе с душой — наброски к «ДЖ» [3, 632]). Да и сама любимая создается, как Ева из ребра Адама, творческой игрой воображения (ср. «Мейерхольдам», «Ева»), ребра — передающего движения волн сердца, «раскачивающих поэзию». Именно поэтому Девочка — «второе трюмо» и «сестра» поэта в «СМЖ» появляется в стихотворении «с качелей», «с бухты-барахты», подобно «тучке» «на груди утеса-великана». Недаром М. Цветаева [1979, 136] в «Световом ливне» идентифицирует «утес», определяя творческий метод Пастернака: «прорыв в слово — чаще всего довременное какое-то: точно утес заговорил, или дуб. Пастернак живет не в слове, как дерево — не явленностью листвы, а корнем (тайной)».

Сама Марина Цветаева, так правильно уловившая основные образные концепты Пастернака, тоже была уподоблена им облакам на небе. Из переписки Пастернака и Цветаевой 1926 г. узнаем, что Пастернак так же живет с фотографией Цветаевой, как лирическое «Я» книги «СМЖ» с фотографией любимой (ср. «Заместительница»). Глядя на фотографию Марины, он пишет ей: «Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину в твоей руке до размеров человеческой несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. Твоя красота, переданная на фотографии, — красота в твоем особом случае — т. е. явленность большого духа в женщине, ударяла в твое окруженье прежде, чем я попадал в эти волны блаженствующего света и звучности» [Переписка, 325]. Эти строки о «человечности стихии» поэта Цветаевой объясняют структуру общего для нескольких текстов образа, основанного на взаимном отражении «природа — человек». В то же время нельзя забывать и о взаимном отражении Цветаева — Пастернак, которое усилено статьями Марины о книгах своего «брата по перу». В письме 1923 г. она пишет: «Милый Пастернак <…> Вы — явление природы» [Там же, 305]. Пастернак же в письме 1926 г., объясняясь в любви Цветаевой, проговаривается: «Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне» [Там же, 313].

Все лирические женские образы Пастернака можно свести к единому «метаобразу» [Степанов 1965, 290]. Все они построены по принципу «сердца и предсердия», «сада и ветки», «Адама и его ребра», т. е. части, которая задает целое и без целого не существует. Эта «часть» создается воспоминанием-воображением художника: Ты создана как бы вчерне, Как строчка из другого цикла, Как будто не шутя во сне Из моего ребра возникла («Ева», 1956).

Не менее важно для Пастернака и отношение «Я — ДРУГИЕ ЛЮДИ», которое также демонстрирует важность метонимического принципа для сюжетных построений Пастернака. С особой ясностью это проявляет себя в композиции «ОГ», для которой, как заметила К. Поморска, характерно перекомбинирование реального хроникально-исторического мира и времени в памяти поэта, а также эксплицитное проецирование «сходства на смежность» и «смежности на сходство». Поморской [1973, 368] показано, что композиционно-синтагматические связи в этом произведении из-за своей многогранности приобретают характер тропов. «Высокая степень сходства выдвигает на первый план их метафоричность. В самом деле, поэт отождествляет себя со всем и со всеми, близ него стоящими [имеются в виду музыка, персонифицированная в лице Скрябина; первая возлюбленная, ответившая Пастернаку отказом; философия, соотнесенная с именем Когена; Маяковский как тип поэта и олицетворение определенной поэтики. — Н.Ф.]. Но в то же время отождествление является лишь процессом, а не неизменным состоянием. Оно проходит, и то, что должно быть тождественностью, остается лишь частью поэта, его метонимией».

Фактически биография Пастернака в этом автобиографическом эссе дается под «чужими именами», а видимым следом всех пережитых отождествлений становится поэзия. Такая рефлекторно-созерцательная установка позволяет Пастернаку, например, не отождествить свою творческую судьбу с судьбой поэта Маяковского [Раевская-Хьюз 1989]: его смерть метонимически запечатлевается в памяти слова выстрел стихотворения «Смерть поэта» книги «ВР». Это будущий «выстрел» Стрельникова как оппозиция к поэзии Живаго. Заглавие же стихотворения задает символическое словосочетание-образ, прообразом которого явилась «смерть поэта» Пушкина. Смерть Маяковского — завершение целой серии смертей поэтов Серебряного века (Блок, Гумилев, Есенин) на пороге новой эпохи в истории России. Согласно Пастернаку, «конец поэта», иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда по нежеланию защищаться «очень похожий на самоубийство», знаменует собой уход и умирание культурной эпохи, «конец жизни» оказывается «концом литературы» [Паперно 1992, 32]. И поэтому в конце «ОГ» перед Пастернаком встает олицетворенная «начисто прошлая» жизнь Маяковского: Она пошла вбок от окна в виде тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стояло наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. <…> В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между ними была так разительна, что они могли показаться близнецами [4, 238]. Затем в «ДЖ» мы встретимся с оксюморонным сочетанием смерть поэта Живаго, который окажется «близнецом в тучах» Пастернака. При этом смерть Живаго Пастернак также свяжет с топографией центра Москвы. Ср.: Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший наверх по Никитской, от университета к Кудринской. <…> В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла все выше к небу подымавшаяся черно-лиловая туча (ч. 15, гл. 12): Дата этой смерти — 1929 год — была задана Пастернаком при работе над романом изначально, как и то, что центральный герой романа — поэт — должен представлять собой нечто среднее между Блоком, Есениным, Маяковским и самим Пастернаком. В рамках же целостного описания идиостиля Пастернака эта дата как бы ретроспективно открывает новый период творчества — его «путь» к роману «ДЖ».

В романе «ДЖ» тропеическая конструкция «ОГ», связанная на уровне ситуативных МТР с книгой стихов «Второе рождение» и ретроспективно с книгой «Поверх барьеров», превращается в базовый принцип строения: там Пастернак действительно выступает под «чужими именами» (под именами Живаго и Ларисы как «рифмы» Бориса); реальный же след основного из этих имен, которое из «чужих» сделается «своим», обнаружится в цикле «Стихотворения Юрия Живаго» (1946–1953) (СЮЖ) — в нем Пастернак дарит свое авторство герою. Здесь же в романе «ДЖ» будет развернута и идея внутреннего преображения поэта из «живого» в «мертвого», породившая образ Антипова-Стрельникова (антипода и двойника Живаго). Этот образ, как мы писали, спроецирован в XX в. прежде всего на Маяковского. Стрельников в романе оказывается «заколдованным змеем», которому не поддался Живаго: Живаго сам убивает «змея» в «Сказке», автором которой он является[29]. Эта композиционная коллизия романа, представляющая собой развернутый в сюжет концептуально-композиционный МТР, в «ОГ» дана еще как смежность высказываний о «змеях», о себе и о поэте Маяковском: В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт [4, 221]. Затем в следующей главке «ОГ» (ч. 3, гл. 7) при описании того же парка, но теперь уже «вымершего» у Пастернака появляется значимый «иероглиф» дохлой гадюки, которая, наподобие скорпиона из сна Ипполита, таит в себе символику «смерти поэта», обнажая теперь ее «египетские» черты[30]: Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер [4, 222]. Заметим, что в этом контексте загадка и гадюка завязаны между собой в «узел» паронимии, вполне возможно, что затем такую же концептуально-звуковую связку у Пастернака образовали еще не разгаданный египетский иероглиф и Егорий-Георгий[31] — герой «Сказки» Живаго. В романе же «ДЖ» разговор о Маяковском (его «Флейте-позвоночнике», «Облаке в штанах», «Человеке») представлен уже в форме диалога о «сути творческого предназначения». Здесь его талант оценивается как «всепожирающая сила дарования» (ч. 6, гл. 4)[32], и в итоге романа эта «всепожирающая сила» (наподобие змея-дракона) заставляет Стрельникова «застрелиться», что равнозначно пропозиции «погубить свой дар». Ведь, по Пастернаку, талант есть «дар жизни», о чем говорит фамилия его alter ego Живаго.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

4. Наши герои

4. Наши герои Стоит познакомиться, пока всех не убили. Щелк, трескают курки, щелк. Напоминает звук, с каким картежник распечатывает свежую колоду.Они стоят в молчании — это длится не дольше нескольких мгновений, но мы успеваем их рассмотреть. Первым срывается человек в

Юрий Подкорытов ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Юрий Подкорытов ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ СЛАДКАЯ ФАБРИКА Здесь кипит работа. Тысячи маленьких работниц в черных халатах с желтыми полосками приносят с полей и лугов цветочную сладкую пыльцу. И каждая работница напевает свою песенку. Когда песенки сливаются в общий хор,

Чеховские герои

Чеховские герои Деловые люди Вопрос 9.14 В рассказе «Крыжовник» читаем: «У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал…»Что приказал, позвольте

Чеховские герои

Чеховские герои Деловые люди Ответ 9.14 «У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не

1.1. Метатропы как генетический код, определяющий вся систему языковой творческой личности

1.1. Метатропы как генетический код, определяющий вся систему языковой творческой личности 1.1.1. Определение метатропа Оппозитивный метод изучения семантических преобразований на всем корпусе поэтических и прозаических текстов одного автора требует определения

1.1.2. Ситуативные метатропы. Память «смысла» и память «зрения»

1.1.2. Ситуативные метатропы. Память «смысла» и память «зрения» Ситуативные метатропы — это определенные референтивно-мыслительные комплексы, служащие моделью для «внутренних речевых ситуаций». Они имеют соответствия в реальной жизненной, реально претекстовой

1.1.3. Концептуальные метатропы и область действия «семантического действия»

1.1.3. Концептуальные метатропы и область действия «семантического действия» Таким образом, мы закономерно вступаем в область концептуальных МТР. Концептуальные метатропы — это некоторые устойчивые мыслительно-функциональные зависимости, образующие и синтезирующие

1.1.5. Операциональные метатропы. Референциальная, комбинаторная, звуковая и ритмико-синтаксическая память слова

1.1.5. Операциональные метатропы. Референциальная, комбинаторная, звуковая и ритмико-синтаксическая память слова О ты, чья память сохранит Мои летучие творенья… (А. Пушкин, «Евгений Онегин») Ситуативные и концептуальные МТР, образуя костяк содержательно-семантического

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста Таким образом, порождение художественного текста — это одновременно и экстериоризация эпизодической и семантической памяти в вербальную и далее в связный текст, и интериоризация

Культурные Герои

Культурные Герои Даниэль Шмид Паоло и Витторио Тавиани Аки Каурисмяки Дени Аркан Джоэл и Этан Коэны Мохсен Махмалбаф Отар Иоселиани Гас Ван Сент Чжан Имоу Кумасиро Тацуми Педро

Герои и создатель

Герои и создатель Уфф, даже жалко стало так упорно не желавшего взрослеть Папу Хема, лучше бы и не видеть этой наготы отца своего.Неужто и его шедевр — «Старик и море» — выстроен по той же схеме?.. И рыбная ловля для героя такой же спорт, как и для автора?Слава богу, нет. Здесь

Лирические циклы

Лирические циклы Последние монументальные лирические произведения Рильке – циклы «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею» (завершены в 1922 г.).В центре «Дуинских элегий» находится не столько поэт, сколько растерянный, скорбный человек. Элегии объединены темой человеческой

Лирические жанры

Лирические жанры Для обозначения жанровых вариаций произведений лирического рода используются понятия ода, элегия, сатира. Напомним, что в лирике основную содержательную нагрузку несет на себе раздумье-переживание, характер которого зависит от источника, то есть

Духовная и анакреонтическая ода как лирические жанры

Духовная и анакреонтическая ода как лирические жанры Для ранней русской поэзии XVIII в. сам термин «ода» (в переводе с греческого – «песнь») был родовым понятием, обозначавшим лирическое произведение вообще. Жанровая принадлежность произведения определялась эпитетом к