1.2.1. Автокоммуникация и рефлексия как способы порождения художественных текстов

1.2.1. Автокоммуникация и рефлексия как способы порождения художественных текстов

Умолк вчера неповторимый голос,

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший им воспетый дождь.

(А. Ахматова, «Борису Пастернаку»)

С точки зрения поддержания единства творческой личности наиболее показательны идиостили поэтов Серебряного века, в которых интеграционные процессы выведены на поверхность. Диалог форм словесности эксплицирует процессы художнической рефлексии и автокоммуникации, позволяет вскрыть их внутренние механизмы. В такой «диалог» у Пастернака сначала вступают «СМЖ» (1917) и «ДЛ» (1918); новое же обращение поэта к своим первым книгам стихов «Близнец в тучах» (1913), «ПБ» (1914–1916) и их новая редакция в 1928 г. приводит к созданию «ОГ» (1929–1931), почти одновременно с которой рождается новая книга стихов «ВР» (1930–1931). Благодаря смене форм выражения становится возможным проследить, как внутренняя творческая установка постепенно экстеризуется, обнажая «код иносказания» языковой личности.

Анализ стихотворных текстов наталкивает многих исследователей [Левин 1973, Ковтунова 1990, Шмелев А. 1991, Senderovich 1987] на мысль, что в основе большинства поверхностных формальных и семантических явлений поэтического дискурса лежат внутренние автокоммуникативные мотивы и приемы, отражающие определенные закономерности творческого мышления как такового. XX век, создав «новый тип культурного пространства» — человеческое подсознание (Б. А. Успенский), вывел на поверхность стихотворного текста многие автокоммуникативные мотивы и приемы, скрытые в XIX в. «классической» гармонической формой, а затем распространил их действие и на новый тип лирической прозы.

Проблема подсознательного, «как в свое время очень тонко заметил Н. Бор, не есть проблема измерения человеком глубин своего подсознания, а есть проблема создания условий для нового сознательного опыта, или сам этот опыт» [Мамардашвили и др. 1971, 347]. В новом по отношению к предшествующей литературе «сознательном опыте» и состоит авангардность словесного искусства XX в. В ходе такого «опыта» многие текстопорождающие механизмы языка из области внутренней речи вступают «в область речи внешней, чтобы все же остаться для нас по своему смыслу внутренним голосом» [Senderovich 1987, 325]. Сам акт художественной коммуникации становится внутренним, в нем оказываются слитыми не только отправитель и адресат, но и акт порождения и воспроизведения текста, т. е. запрограммированный код восприятия основного поэтического сообщения оказывается вписанным в сам текст. Текст превращается в воображаемый автодиалог с метаописанием, с чего, собственно, и начинается «сознательный опыт» и расподобление его с непосредственной фиксацией «бессознательного».

Так, например, в цикле «Разрыв» («ТВ») Пастернака, следующем за циклом «Болезнь», запрограммирован «разрыв» в «взрывном» звуке [б] (глухой вариант [п]), который маркирует одновременно и семантику «болезни», и «условного» наклонения, формирующего «отрыв» желаемого от действительного: О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б, И я б опоил тебя чистой печалью! Но так — я не смею, но так — зуб за зуб! О скорбь, зараженная ложью вначале, О горе, о горе в проказе! <…> Но что же ты душу болезнью нательной Даришь на прощанье? <…> Когда бы, человек, — был пустым собраньем Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек! Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку <…> Я б уступил им всем, я б их повел в атаку, Я б штурмовал тебя, позорище мое! (1919); и далее по циклу логический акцент на словах с [п]/[б]. В подобных случаях, когда метатекст вписан в текст, внутренние функции текстопорождения — «концептуальная», «коммуникативно-оценочная» — переплетаются с внешней инструментальной «текстовой» функцией [Хэллидей 1980], которая реализует потенции двух первых. Коммуникативно-оценочный механизм концептуализируется и «служит одновременно для выражения и внутренних и внешних свойств индивидуума, представляющих нерасчленимую область возможных значений, которая является личностной в широком смысле слова» [Там же, 121].

Сущность рефлексии над языком отражена как в самом заглавии, так и в тексте «Разговора о Данте» Мандельштама (появившегося почти одновременно с «Восьмистишьями»), где обращение к «памяти слова» принимает форму «эксперимента». «Эксперимент», по мнению поэта, тем отличается от «примера», что он, «выдергивая из суммы опыта те или иные нужные ему факты, уже не возвращает их обратно по заемному письму, но пускает в оборот» [2, 237]. Прежде всего полем языкового «эксперимента» становится поэзия, которую И. Бродский [1979] определил как «лингвистический эквивалент мышления». Стиховые ряды представляют собой наиболее удобную внешнюю форму записи автодиалога: будучи по горизонтали аналогичны репликам диалога, они в то же время нейтрализуют вертикальную границу между отправителем и адресатом (ср. verse — лат. ‘возврат’). Эти построения и являются полем порождения переносной, возвратной по существу семантики, потому что обращены к внутренним ресурсам языка. Открытые в поэзии ресурсы языкового выражения затем распространяют область своего действия и на прозу, которая становится формой осмысления «опыта» в поэзии. Именно проза и хранит в памяти «поэтический эксперимент».

Учитывая особенности таких «экспериментов», Е. Фарыно [1989б, 11] предлагает рассматривать «коммуникативный акт авангардистов» не как «целиком разрушенный классический, а как перевернутый, протекающий в обратном порядке», т. е. не как «шифрующий», а как «дешифрующий». Сам же субъект творчества в этом акте коммуникации выступает не как «исходный отправитель, а отправитель-посредник, занимающий позицию получателя в коммуникации с исходной (космической) инстанцией и позицию отправителя в коммуникации с нижестоящим (бытовым) адресатом» [Там же, 10]. Это обнаруживается в переходности процессов «чтения-письма», «говорения-слушания» прежде всего у начинающих поэтов (ср. у молодого Пастернака в «СМЖ»: К губам поднесу и прислушаюсь… — «Плачущий сад»). Такая же коммуникативная позиция запечатлена и в «ДЖ», когда поэт Живаго слушает «заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного <…> и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам» [3, 89].

Подобная «переходность» субъекта творчества, выступающего в функции «канала связи» между миром-и языком, выражается в том, что органы восприятия и хранения информации, выступая как метонимии творческого процесса, оцениваются самими поэтами как креативные и текстопорождающие. Это прежде всего, согласно Фарыно [1989б, 36], «глаза», «уши», «губы», «грудь», «душа», «память». Они стоят на границе внешнего и внутреннего мира и обеспечивают их взаимную проницаемость: мир и «Я» удостоверяются друг в друге посредством слияния органов чувств. Ср. у Пастернака:

«глаза»

Кто это, — гадает, — глаза мне рюмит

Тюремной людской дремой?

(«СМЖ»)

«уши», «слух»

И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух

Солдатских бунтов и зарниц.

Он замер, обращаясь в слух.

(«СМЖ»)

«губы», «уста»

Я — уст безвестных разговор,

Как слух, подхвачен городами;

Ко мне, что к стертой анаграмме,

Подносит утро луч в упор.

(«Лесное»)

Дорогою бессонный говор веток

Был смутен и, как слух, тысячеуст.

(«Спекторский»)

Происходит «второе рождение» поэта как творца (как в «Пророке» Пушкина), который уже ощущает себя Творцом. Соприкосновение с «небом лирики», с «высокой болезнью» ощущается, когда все удваивается и взаимно отражается в семантике и звуке: когда «веки» становятся «веками» (ср.: Как музыка: века в слезах, А песнь не смеет плакать — «СМЖ»), «небо» — «нёбом» (Терять язык, абонемент На бурю слез в глазах валькирий, И в жар всем не(ё)бом онемев, Топить мачтовый лес в эфире — «СМЖ»), «глаза» — «звездами» (Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья. Звезды долго горлом текут в пищевод, Соловьи же заводят глаза с содроганьем, Осушая по капле ночной небосвод — «ТВ»); их «свет» — «слезами», «звуками» (Это — слезы вселенной в лопатках— «Определение поэзии»), а «сердце»-«душа» становится центром вселенной, улавливающим и испускающим свето-звуковые волны сквозь «перегородок тонкоребрость»: Мирозданье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной («СМЖ»). Ритм поэзии уподобляется биению сердца, раскачивающего и развертывающего сам текст. Ср.: Теперь качаться продолжая В стихах вне ранга («СМЖ»). Тексты же и все определенные ими соотношения закладываются в «память», которая находится в «сердце» и «душе», что позволяет интериоризовать диалог с внешним миром и свести на нет противопоставление внешнего и внутреннего слова. Все же дифференциальные признаки органов восприятия и хранения информации объединены в метафоре поэзия-губка («Весна» «ПБ»).

Таким образом, субъект, «выступая отражающей призмой», собственно отражает «тот природный и культурный универсум, который в нем самом уже предварительно отражен, как в части целого» [Хан 1988, 99]: он «отражает то целое, органичной частью которого он осознает себя и по законам которого он строит себя» [Там же]. Именно такая модель «отражения», или по-латински, «рефлексии», делает плавным переход от субъекта к объекту, что впоследствии сформулировалось у Пастернака в переводе «Фауста»: Я — части часть, которая была Когда-то всем и свет произвела. Так рефлексия над языком и миром при помощи «памяти» становится авторефлексией, а осмысление поэтом мира при помощи языка есть ответ мира, осмысливающего сам язык. В результате этого осмысления и создается «еще не бывшее состояние мира». Интересны в этом отношении замечания Пастернака о поэтическом мире Цветаевой как о новом состоянии действительного мира: «Это были состояния мира, вызванные в нем тобою <…>. Ты была <…> — Цветаевой, т. е. языком, открывающимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ» [Переписка, 325].

В режиме постоянной адресации строит свое познание мира сам Пастернак, и вопросно-ответная форма очерчивает контур его диалога с Творцом. При этом установка Пастернака на «откровение» (Я объят Открывшимся — «ВР»), которое он ждет от высших сил и природы, снимает проблему «ответности-безответности» его лирических вопросов. Благодаря принципу отражения гносеологическое различие между вопросом и ответом нейтрализуется, и в самом вопросе звучит не только постановка вопроса, но и контур ответа. Эти «контуры» в дальнейшем направляют путь осмысления определенных поэтических тем, а значит, получают статус «метатекстовых вопросов». Постепенно «контуры» поисков и решений приобретают все большую определенность и на следующем круге фиксируются в виде действительных ответов.

Подобное наблюдаем в текстообразующем, переходящем из текста в эпиграф и обратно в текст вопросе с обращением «Мой друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь?». Понимание сущности этого вопроса и его адресата созревает в «СМЖ» лишь в цепочке «текст — метатекст — текст», организованной взаимным отражением «лирического субъекта» и «Плачущего сада». Сначала не видимый нами за «плачущим садом» субъект обращается к этому саду в своей внутренней речи (Ужасный! — Капнет и вслушается) в стихотворении «Плачущий сад». Далее по мере развертывания этого стихотворения намечается переход от вслушивания к звукопорождению (К губам поднесу и прислушаюсь, Все я ли один на свете). Затем внутренний адресат сам превращается в Ужасный говорящий сад («Душная ночь»). Мир становится «речегенным» (Е. Фарыно), так как по свойству «отражения-рефлексии» внешней действительности присваиваются предикаты речи и внутреннего состояния субъекта, а сам субъект наделяется свойствами отражаемого: Меж мокрых веток с ветром бледным Шел спор. Я замер. Про меня! («Душная ночь»). Так «диалог» и «спор» с миром в виде обращений, вопросов и ответов становится принципиально конверсивным (ср. У звезд немой и жаркий спор: Куда девался Балашов? В скольких верстах? И где Хопер? И воздух степи всполошен — «Распад»), а позиции обоих участников (автора и мира) симметричными. В нем заглавная тема («Плачущий сад», где уже имплицитно причастием задана персонификация) становится ремой (Он будет вечен, Ужасный говорящий сад), номинация (Ужасный!) оборачивается имплицитной предикацией, адресация порождает новое бытийное состояние как мира, так и лирического субъекта. Показательно в этом отношении и заглавие «Дождь» с подзаголовком «Надпись на „Книге степи“», которое фактически служит обращением в текстово-метатекстовом (текста «Дождя» «СМЖ» и эпиграфа о «девочке-туче») диалоге: Она со мной. Наигрывай, Лей, смейся, сумрак рви! Топи, теки эпиграфом К такой, как ты, любви! Так «Дождь» «Плачущего сада», который, собственно, Капнет и вслушается, становится полноправным собеседником лирического субъекта, самого являющегося отражением (прежде всего через «Зеркало») этого сада с дождем.

Лирический субъект обретает, с одной стороны, множественность выражения, с другой — неопределенность в качестве текстовой категории. Благодаря тому, что все объекты-адресаты внешнего мира наделяются способностью мыслить и говорить, получают свой «язык», сам мир через «Я» поэта порождает свой «метаязык» описания и дает ответы на обращенные к нему вопросы. При этом он сам выступает то в роли «сына», то «Бога-творца», который, отражаясь в природе и подчиняясь ее «природе» (В природе лета было жечь — «Балашов»), собственно, и «велит, Чтоб жглась юродивого речь». Ср.: Давай ронять слова, Как сад — янтарь и цедру <…> Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские страдали? <…> Ты спросишь, кто велит? — Всесильный бог деталей, Всесильный бог любви, Ягайлов и Ядвиг.

Поэтический диалог с миром, рождающий «юродивого речь», выталкивает поэта в те сферы, приблизиться к которым он был бы иначе не в состоянии. Поэтому Пастернак все время как бы «перерастает» свои вопросы, как физические преграды, встающие на пути, оставляя их «внизу»: так преодолевается недостаточность веры (Я унизил себя до неверья — «ТВ»), невыявленность «содержания» (Мой друг, мой дождь! Ты видел? Понял? Да? Не правда ль, это — то? Та бесконечность? То обетованье? И стоило расти, страдать и ждать? И не было ошибкою родиться? — «Белые стихи», 1918) и неясности «формы» — ср. в поэме «ВБ», где тишь «припомнить силится»: Что, бишь, я только что сказать хотела? в «замешательстве смысл темня». Значит, вопросы у поэта в контексте всего творчества выполняют и «терапевтическую функцию». Так же, как тексты Пастернака постепенно избавляются от «метафор болезненного состояния» после написания «Высокой болезни» (см. 3.3), они избавляются и от болезненных вопросов — дознаний «изнанки души» (Так все дознанья хороши О вакханалиях изнанки Нескучного любой души. Он — тоже сад. В нем тоже — скучен Набор уставших цвесть пород — «Нескучный сад»). Неопределенность вопросов и ответов первых книг и поэм переходит в стройность утверждений в книгах зрелой поры (после «Второго рождения»), сами же вопросительные конструкции приобретают все меньший «удельный вес». Хотя сама релевантность вопросов, поставленных при спокойном и прозрачном течении сознания, увеличивается. Ср., например, последний вопрос и ответ поэта в «Нобелевской премии» (1959): Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей[45].

Оценивая вопросы Пастернака с точки зрения их типологии, можно сказать, что у поэта происходит наложение нескольких типов вопросов, выделенных И. И. Ковтуновой [1986, 128–146]: в одном вопросе часто сливаются и вопрос-рассуждение, вопрос-предположение и изобразительный вопрос, особенно если речь идет об отождествлении лирического субъекта и адресата, времени и места. Так, вопросы типа Кто велит? Кто я? Кто ты? Кто он, она? по сути, выполняют функцию связности: проводя межмировые линии между разными состояниями творческой системы Пастернака, они создают ощущение «незаконченности» и «неопределенности» вопроса-ответа в конкретных текстах на первых кругах эволюции. Множественность позиций «лирического субъекта» в диалоге «Я — мир» позволяет обнаружить большое число взаимоисключающих друг друга (с точки зрения одной позиции) связей. Эти связи одновременно устанавливаются и между словами, и между смыслами, порождая во внутренней речи «многозначные личностные семантические комплексы» — метатропы. Их особый смысловой модус в какой-то мере становится непереводимым на значения внешних речевых ситуаций. Проигрывая в определенности «внешней речи», поэтический текст выигрывает в стереоскопичности. Это и дает несколько «степеней свободы» ответа в контексте всей книги стихов и даже в контексте дальнейшего творчества.

Такую переходность позиций «лирического субъекта» при нейтрализации оппозиций говорящего/слушающего, автора/наблюдателя/героя, адресата/адресанта, субъекта/объекта творчества наблюдаем, например, при описании сотворения города в цикле «Петербург» (1915) Пастернака, в котором, собственно, и рождается заглавие всей книги стихов «Поверх барьеров». Это «со-творение» представлено через смену точек зрения «сновидения Я». Заметим, что сам создатель Петербурга — Петр I — не назван своим именем в качестве синтаксического субъекта в первой части «Петербурга», как и в поэме «Медный всадник» («МВ») Пушкина, где о Петре напоминают лишь местоимение он и словосочетания Петра творенье; град Петров; вечный сон Петра; на площади Петровой; Кумир с простертою рукою; строитель чудотворный; Всадник Медный. У Пастернака Петр сначала появляется в творительном падеже деятеля (Как в пулю сажают вторую пулю Или бьют на пари по свечке, Так этот раскат берегов и улиц Петром разряжен без осечки[46]), затем — в восклицании с местоимением третьего лица (О, как он велик был!) и прилагательном, создающем метонимическое отношение «Петр — его глаза» (Когда на Петровы глаза навернулись, Слезя их, заливы в осоке), далее снова в виде местоимения третьего лица Он в прямом и косвенном падежах (И к горлу балтийские волны, как комья Тоски, подкатили; когда им Забвенье владело; когда он знакомил С империей царство, край — с краем), которое в следующей строфе переходит в Я в косвенном падеже (Мне сновиденье явилось, и счеты Сведу с ним сейчас же); затем опять происходит коммуникативный переход к третьему лицу: Он тучами был, как делами завален (то же отмечает и Е. Б. Пастернак в книге [Материалы, 329]). Неопределенность субъекта-творца усиливается в третьей части стихотворения, где, собственно, и рождается неопределенно-личная формула Здесь скачут на практике Поверх барьеров, относящаяся как к Петру (который здесь единственный раз появляется в номинативе: Петр машет им шляпою), так и к «Медному всаднику», прочно соединенному в литературе с именем Пушкина (Чертежный рейсфедер Всадника медного От всадника — ветер Морей унаследовал). Поэтому обращенный к согражданам вопрос кто это? на который в финале третьей части мы получаем ответ с местоимением Он, в четвертой части стихотворения превращается в вопрос невидимого Я к неопределенному собеседнику-творцу (Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был, Город — вымысел твой), на который отвечают лишь «волны наводнения»: Это ведь бредишь ты, невменяемый, Быстро бормочешь вслух. Причем последнее Ты обращено к тому же Я, к которому «сновиденье явилось» в первой части стихотворения, т. е. к автору всего текста — новому творцу «Петербурга». Это «бормотание вслух», «унаследованное ветром морей», затем превратится в вариацию на тему «Медного всадника» в «Теме с вариациями» (1918): На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн (начало «Подражательной» вариации), где снова стирается граница между субъектом и объектом творчества. Соответственно стирается и граница между отдельными текстами, текстом и его метатекстом, а лирический субъект и создаваемый им мир становятся интертекстуальными.

И уже в общей системе Пастернака мы им?ем дело с перевоплощениями создающего субъекта и создаваемого им мира: творец Петербурга ? Петр ? Медный всадник ? творец «Медного всадника» ? Пушкин ? новый творец «Петербурга» и «Медного всадника» ? новый поэтический Бог ? Пастернак. Последний переход задается уже в «Теме с вариациями» (Два бога прощались до завтра, Два мира менялись в лице), благодаря неназванности субъектов двух первых вариаций (В его устах звучало «завтра», Как на устах иных «вчера»). Все эти превращения связаны концептуальным МТР «Здесь скачут на практике Поверх барьеров», определяющим дальнейшее развитие всей системы превращений лирического субъекта Пастернака в координатах «Я — Ты — Он»: Новый поэтический бог, скачущий «поверх барьеров» ? «Художник» (1936) (Но кто же он? <…> Он жаждал воли и покоя (аллюзия к Пушкину) <…> Лошадь взвил я на дыбы) ? Святой Георгий — всадник-бог, перешедший земли границы в «Ожившей фреске» (1944). Последний затем станет организующим символом как «Стихотворений Юрия Живаго», так и всего романа «ДЖ». Следовательно, в ходе развития идиостиля Пастернака в тройной параллели «творцов» (Петр — Пушкин — Пастернак — «Я») выделяются как доминирующие два семантических признака «Всадник» + «Бог», а вся последовательность семантических операций содержит «код» поиска «нового поэтического бога-всадника», корни которого лежат не в мире культуры, а в мире природы и которому не страшны «земные оковы». Этот всадник несет в себе не «бегство», не «самоубийство», а возрождение к вере и жизни. Этот же «всадник» создаст композиционное противопоставление Москвы (герб Москвы — Св. Георгий, убивающий змея) и Петербурга с его «Медным всадником» в «ДЖ».

Таким образом, умозрительные семантические операции (порождаемые концептуальными МТР) превращаются в конкретные «возможные миры» текстов (ситуативные и композиционные МТР, фиксируемые операциональными МТР), «код теряет свою условность и выдает имплицируемую им картину мира» [Фарыно 1989 б, 45]. Память творящего субъекта упорядочивает причинно-следственную последовательность таких семантических операций, превращая их в новые концептуальные МТР, которые на определенном этапе развития идиостиля уже могут быть зафиксированы автометаописаниями: ср. письма Пастернака и его прозаические произведения по отношению к стихотворным; «Тему с вариациями» по отношению к «Петербургу», а также поэмы «Лейтенант Шмидт» (1926–1927) и «Спекторский» (1925–1930) (последнюю Пастернак называл «мой „Медный всадник“» [5, 312]) по отношению к более ранним вариациям на темы Пушкина; эти поэмы заставили поэта вновь в 1928 г. обратиться к книге «ПБ». Память, сохраняя «надвременное единство» и тождественность «Я» [Флоренский 1914, 202], в то же время позволяет видеть себя в прошлом как бы со стороны. Такую же возможность создает и художественный текст, обладающий «поэтической памятью» и автоинтертекстуальным «лирическим субъектом». Следовательно, результатом автокоммуникации и художнической рефлексии становится порождение сферы «метасемантики», в которой стирается грань между языком-объектом и метаязыком. Точнее, «метасемантика» создает такой язык, на котором художественный мир повествует о своем генезисе. Об этом же пишет сам Пастернак в «ОГ»: «Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи» [4, 186]. Такое положёние вещей «позволяет думать, что идиостиль есть особый модус лингвистического конструирования миров, некоторая функция, которая соотносит принимающий разные состояния язык с соответствующим определенному состоянию языка возможным миром» [Золян 1989, 251].

Автокоммуникативная направленность творческого процесса как раз подтверждает ту мысль, что функция, порождающая идиостиль, и есть функция «лирического субъекта», а отношения, устанавливаемые этой функцией, суть адресатные отношения к миру и языку одновременно. Следовательно, функция «лирического субъекта» — это непрерывная, генерирующая идиостиль функция, организующая диалогическое отношение творящего субъекта к объектам и адресатам его мира в языковой форме.

Мысль М. М. Бахтина [1975, 88–101] о «диалогичности» прозы и «монологичности» поэзии может быть трансформирована следующим образом: возвратность в поэзии интериоризует «диалог» до «монолога с внутренним диалогом» [Виноградов 1981, 37], подчиняясь телеологии поэта-творца. Создается внутренняя речевая ситуация, в которой адресат становится не внешней, а внутренней категорией. Она отражает такую позицию поэта-творца, когда признаки его исканий, «исходящих от самой действительности и в ней же сосредоточенных, воспринимаются поэтом как признаки самой действительности. Поэт покоряется направлению поисков, перенимает их и ведет себя как предметы вокруг» (Б. Пастернак «Символизм и бессмертие» (1913) [4, 683]). Таким образом понятый диалог с миром вызывает персонификацию и одушевление как самих адресатов поисков, так и их признаков, которые благодаря этому становятся «стихийными субъектами» (А. Юнггрен): например, «сад», «ветка» и «дождь» в «СМЖ»; «волны наводнения» в «Петербурге» и «волны языков» в «Художнике» Пастернака. По Бахтину [1975, 17], «диалогическая реакция персонифицирует всякое высказывание, на которое реагирует». Согласно этой формуле, первым и основным «стихийным субъектом» Пастернака оказывается сама «Жизнь», которую он называет «сестрой» и «ждет» начиная с первых своих произведений 1910 г. — ср.: Впоследствии к ним стучалась жизнь. Они отпирали. Она спрашивала, блуждающая: «Здесь живет жизнь?» Они удивленно смотрели на гостью, разыскивающую в чужой квартире самое себя, но понимали, что одиночество ей тяжело; тогда они усаживали мир красок, предметов, людей, событий, весь этот сложный мир содержаний, усаживали этот мир у себя и старались развлечь его. И они говорили действительности сотню личных пустяков или о ней самой, или брали ее на колени и укачивали в стихах; для того чтобы ушла она от них, совсем себя растерявши, забывши совсем о себе. Впоследствии они стали художниками [4, 745–746].

Фактически вопросы и обращения художника слова становятся маркерами его внутреннего диалога — т. е. показателями почти бессознательных импульсов творчества. При этом безусловно, что именно малая стихотворная форма, в которой особо выделены начальная и конечная сильная позиция, а также каждая строка оформлена в некое законченное целое (поскольку не имеет явного контекста справа и слева от себя), — наилучшая конструкция для улавливания этих «импульсов». В первую очередь обращения Пастернака становятся вызовом мира на «откровение». Так, в цикле «Болезнь» «ТВ» сначала «сновидение» приходит к «больному» лирическому субъекту — Он видит сон: пришли и подняли. Он вскакивает: «Не его ль?»(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?). Далее на этот зов приходит Дух (Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!» Или эхо другой тишины), а затем слышится обращение к «губам» то ли Духа, то ли «больного», «растущего» лирического субъекта, так как переход «Я — Он» в структуре цикла не определен (Губы, губы! Он стиснул их до крови). Последнее же обращение цикла — к «любви», вызывающей болезненное состояние (Увы, любовь!). И лирический субъект, как бы снимая в процессе писания цикла «Болезнь» это состояние вместе с фуфайкой, получающей персонифицированный статус «Она» («Фуфайка больного»), и прощаясь с 1918 годом как с «прошлым» собеседником[47], наконец переходит к диалогу «Я — Ты = Жизнь = Любовь», уподобляя себя «конскому глазу»:

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!

Проведай ты, тебя б сюда пригнало!

Она — твой шаг, твой брак, твое замужество,

И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок

Летели хлопья грудью против гула. <…>

Перебегала ты! Ведь он подсовывал

Ковром под нас салазки и кристаллы!

Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового

Пожаром вьюги озарясь, хлестала! <…>

Увы, любовь! Да, это надо высказать!

Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?

Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса

Гляжу, страшась бессонницы огромной.

На первом этапе творчества, как мы видим, порождаемые таким образом «откровенья» вызывают удивленье и эмоции лирического субъекта, которые проявляют себя в восклицательном знаке. При этом у поэта часто происходит нейтрализация между восклицательными конструкциями, имеющими предикативную и рематическую функцию «открытия нового», и обращениями, имеющими тематическую и номинативную функцию (ср. обращения к ночи и любви в цикле «Болезнь»), Иногда даже, как в стихотворении «Дождь» «СМЖ», позиция названия становится позицией обращения, и заглавие выводит обращение в ранг метатекста. В этом же стихотворении восклицательный знак (!) выполняет в общей структуре текста еще и иконическую функцию, и 8 восклицательных знаков как бы воссоздают отзвуки капель единого «лирического дождя», несущего душевное выздоровление:

Она со мной. Наигрывай,

Лей, смейся, сумрак рви!

Топи, теки эпиграфом

К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом тутовым

И бейся об окно.

Окутывай, опутывай,

Еще не всклянь темно!

— Ночь в полдень, ливень, — гребень ей!

На щебне, взмок — возьми!

И — целыми деревьями

В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!

Хохочут, сшиблись, — ниц!

И вдруг пахнуло выпиской

Из тысячи больниц.

Иконическую функцию восклицательных знаков раскрывает «Appassionata» (1917) (букв. ‘страстная’), где объясняется механизм превращения метафорической «точки» в «восклицательный знак» «барабанящих нервов»:

Сегодня ж мне кажется точкой

Та ночь в небесах бытия.

Не помню я, был ли я первым,

Иль первою были вы —

По ней барабанили нервы,

Как сетка из бечевы.

Громадой рубцов напружась,

От жару грязен и наг,

Был одинок, как ужас,

Ее восклицательный знак.

Неудивительно, что это стихотворение не включено Пастернаком в основное собрание стихотворений, поскольку главное стремление поэта на протяжении всего творчества — избавиться от буквального отражения своих эмоций на поверхности текста[48]. Однако по «удельному весу» восклицательных (прорывающихся «в ах!») и вопросительных знаков, маркирующих фокусы эмпатии поэта, можно проследить его эволюцию к «неслыханной простоте» стиля. Удваивание же позиции обращения и восклицания (Любимая — жуть! Когда любит поэт) или вопроса (Как скоротать тебя, Распад?), либо дупликация обоих знаков, как в «Нашей грозе» «СМЖ» (Однако ж хобот малярийный, Как раз сюда вот, изувер, Где роскошь лета розовей?!), дважды подчеркивает значимость сущностей, оказывающихся в фокусе молодого поэта.

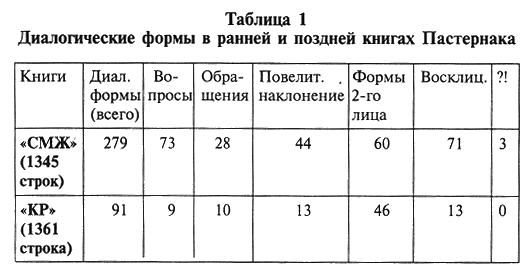

Приведенная ниже суммирующая таблица, в которой представлены результаты подсчетов[49] композиционно-диалогических форм соответственно по книгам стихов Пастернака — «Сестра моя — жизнь. Лето 1917 года» (1922) и «Когда разгуляется» (1956–1959), как раз наглядно показывает, что контур диалогической ситуации в лирике у поэта присутствует на протяжении всего творчества, но постепенно многое из того, что раньше вызывало у Пастернака удивление и вопрос, в конце творческого пути уже понято им и осмыслено. Отношения между внутренним и внешним пространством поэта уравновешиваются, что получает выражение в поверхностной структуре текстов — Пастернак все более стремится к естественности и беспристрастности выражения (см. также 2.1.3). Ср.:

Как мы видим, в «СМЖ» — количество восклицательных знаков достигает 71, причем первый связан с «плачущим садом», а второй — с «зеркалом», остальные выделяют наиболее релевантные сущности мира Пастернака (сиреневую ветвь, дождь, «Ты» ж. рода — любимую; лист, похожий на птенчика щегла; полдень — соперника «Я» и т. д.), репрезентирующие в разных лицах «жизнь» и «откровенья» (Как усыпительна жить! Как откровенья бессонны!). Последнее восклицание книги выступает как бы в роли метатекста, в котором поэту хочется избавиться от своей «экстатической» манеры письма: Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями В горле, но с тоской стольких слов Устаешь дружить! В «Стихотворениях Юрия Живаго» восклицаний всего 11: они связаны с обращением к женщине (Привязанность, влеченье, прелесть!) и разлукой с ней, а также сопровождают прощание с природой, жизнью и творчеством в стихотворении «Август»; показательно и обращение к бесплодной смоковнице (О, как ты обидна и недаровита!) в библейском цикле. В книге «Когда разгуляется» «чистое» восклицание появляется только в стихотворении, дублирующем название книги (Когда в исходе дней дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо празднично в прорывах, Как торжества полна трава!), и раскрывает ее главную тему; восклицания-обращения встречаем лишь в четырех стихотворениях: «Ветер», посвященный Блоку (О детство! О школы морока!), «После перерыва», где «зима» шепчет поэту «Спеши!» «губами белыми от стужи», «Первый снег», где снег — «утайщик нераскаянный», «скрывает все следы», и «Божий мир».

В композиционной же системе всего идиолекта Пастернака (т. е. в собрании основных стихотворных произведений, как его замыслил и санкционировал при жизни сам поэт) первое обращение — это обращение к нему «мой сын!» со стороны самого мира, природы (райского сада в первый день творенья) и имплицитно Творца в стихотворении «Когда за лиры лабиринт…» (1913, 1928) книги «Начальная пора». Вторым обращением является обращение самого лирического субъекта, начинающего свой «рост» к миру со словом любовь («Я рос. Меня, как Ганимеда…»). Прощальные же обращения Пастернака в книге «Когда разгуляется» — возвратные обращения к миру (Природа, мир, тайник вселенной) и к Богу (О господи, как совершенны Дела твои); самые же последние обращения к мужским и женским письмам в стихотворении «Божий мир». Так оказывается, что эти «письма» — диалогическая реакция мира на те «письма», которые слал поэт-«собеседник рощ» (А. Ахматова) в «Божий мир»: Разбег тех рощ ракитовых. Куда я письма слал («Образец» «СМЖ»). Таким образом, творчество поэта оказывается ответом на призыв мира и Творца, которые в нем самом, и создание своего мира по совершенному образцу «Божьего мира» (ср. в вариантах «КР»: Мир божий только начался. Его в помине не бывало).

Эта симметрическая позиция отражения была определена в книге «Второе рождение»: И сверху окуни свой мир, Как в зеркало, в мое спасибо, где спасибо выступает как бы отражением обращения «Спаси Бог». Иными словами, «лирический субъект» становится «творческим субъектом», где творчество есть функция функций от всех функциональных соотношений. Следовательно, в ней обратимы отношения «Я» ? «Творец» ? «Мир» ? «Творчество». Так, развитие Пастернака предстает как ответный рост его вверх, к Богу, что отражает графическая схема функции «лирического субъекта», изображенная на схеме 4 (раздел 1.1.4).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

О множественности художественных кодов

О множественности художественных кодов Художественная коммуникация обладает одной интересной особенностью: обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе и выходе канала связи — совпадение или несовпадение. Второе приравнивается ошибке и

Указатель заглавий художественных произведений и сборников

Указатель заглавий художественных произведений и сборников А могла бы и быть 35Абсурдные истории 121Автоматы писателя 81Акванавты 82, 83Аксиомы волшебной палочки 34, 35Алая чума 150Алгоритм успеха 90Алмаз «Шах» 15, 16Алмазная труба 48Алые паруса 36, 37Алькин жук 108Альтаир 78Альфа и

Источники текстов и варианты

Источники текстов и варианты Стихотворения12. Впервые: Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Под ред. Дмитрия Цензора. Вып. 1. Издание непериодическое (Пг.: Цевница, 1915), с. 9. Перепеч. по этому альманаху в кн.: Невод. Антология русской поэтической миниатюры. Сост. Виктор

Картинка 65. «Апокалипсис». Новозаветный Иезекииль или божественные способы уничтожения планеты.

Картинка 65. «Апокалипсис». Новозаветный Иезекииль или божественные способы уничтожения планеты. Последняя книга Нового Завета и всей Библии носит название «Откровение Святого Иоанна Богослова» и состоит из 22 глав. Заметим, что слово «откровение» по-гречески звучит,

Средства, орудия и способы совершения преступления

Средства, орудия и способы совершения преступления Средства и орудия совершения преступления — это те орудия и приспособления, при помощи которых было совершено преступление[10]. Так, например, орудием убийства является тот предмет, с помощью которого потерпевшего

5. Некоторые способы сюжетной организации дневника

5. Некоторые способы сюжетной организации дневника Дневниковый сюжет близок структуре художественного сюжета там, где имеется драматическая коллизия. Подобных дневников, естественно, не очень много. К ним относятся те образцы жанра, в которых отражаются не внутренние,

Способы достижения органического единства

Способы достижения органического единства Мэри Бэчард Орвис в работе «Искусство создания художественного произведения» (1948) утверждает следующее:«Любой хороший роман имеет форму. Какую именно — нет абсолютно никакой разницы. Вне всякого сомнения, главная ценность

VII. Способы включения в ход действия новых лиц

VII. Способы включения в ход действия новых лиц Каждая категория персонажей имеет свою форму появления, к каждой категории применяются особые способы, какими персонаж включается в ход действия.Формы эти следующие:Антагонист (вредитель) появляется в ходе действия два раза.

А. Способы сочетания рассказов

А. Способы сочетания рассказов Теперь, когда указаны главнейшие элементы сказки и освещены некоторые привходящие моменты, можно приступить к разложению любого текста на его составные части.Здесь прежде всего возникает вопрос, что подразумевать под

И. Л. Галинская Льюис Кэролл и загадки его текстов

И. Л. Галинская Льюис Кэролл и загадки его текстов Введение Даже для тех, кто знал Льюиса Кэрролла близко, он представлял подчас загадку — в нем соединялись стихии, казалось бы, совершенно несовместимые: приверженность, с одной стороны, к таким наукам, как математика и

Многообразие художественных поисков

Многообразие художественных поисков Литературные течения и школы В конце XIX – начале XX в. русская литература, прежде обладавшая высокой степенью мировоззренческого единства, стала эстетически многослойной. Этот период, ознаменованный глубоким кризисом европейской

Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов

Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов Не в совокупности ищи единства, но более — в единообразии разделения. Козьма Прутков Предисловие к первому изданиюЭта работа представляет собой докторскую диссертацию, защищенную автором в Йельском

К интерпретации нескольких мистических текстов Вяч. Иванова

К интерпретации нескольких мистических текстов Вяч. Иванова История долгого взаимодействия литературы и мистицизма в своих конкретных сюжетах не раз становилась предметом изучения. Художественной литературе известны эпохи повышенного интереса к мистике, оккультизму