1.1.3. Концептуальные метатропы и область действия «семантического действия»

1.1.3. Концептуальные метатропы и область действия «семантического действия»

Таким образом, мы закономерно вступаем в область концептуальных МТР. Концептуальные метатропы — это некоторые устойчивые мыслительно-функциональные зависимости, образующие и синтезирующие обратимые цепочки «ситуация — образ — слово», а также создающие из отдельных референциально-мыслительных комплексов целостную картину мира. Именно в сфере действия концептуальных МТР «живые содержания приводятся не ко времени, а к единству значения» [Мир Пастернака 1989, 118] и все живое связывается «волной кругового, вихревого сходства» [Там же, 129]. Здесь вырабатываются те «глубокие мировоззрительные источники и резервы, поддерживающие всю систему образов и законы формы…; внутренние константы, постоянные, повторяющиеся за всеми варьяциями и присутствующие в виде обязательной составной части содержанья» [Там же, 169] («Заметки к статье о Блоке»), которые образуют гармонию «содержанья» w «изощренности техники».

Концептуальные МТР образуют область, где пересекаются все нити памяти и создается «креативная память», которая обеспечивает перевод из одного «возможного мира» мысли и языка в другой в рамках единого «Я» автора, и следовательно, генерирует механизм рождения все новых «возможных миров» из одних и тех же «мировоззрительных источников». Пастернак [1992, 168] в конце своего жизненного пути так констатирует это единство: «Я отрицаю даже возможность существования отдельных, изолированных символов у кого бы то ни было, если это художник».

Область «перевода» всего мира на свой единый язык символов есть, выражаясь метафорически, сфера действия «семантического зеркала» [Золян 1988, Левин 1988]. Не случайно в русской литературе XX в. одним из доминирующих механизмов смысло- и текстопорождения становится образ «зеркала». «Зеркало» становится механизмом и семантизации дискурса — наполнения знаков связью с внетекстовой действительностью, и семиотизации, характеризующейся своеобразной игрой со знаками, хранящимися в памяти, и игрой с моделями (см. [Лотман 1983б]). Ведь отображение внешнего мира в самом зеркале зависит от структуры его поверхности и создается этой поверхностью. Картина же, которую видит определенный художник в зеркале, зависит не только от качеств зеркала, но и от выбранной смотрящим в него проекции: по тому, «куда глаза глядят» у определенного художника слова, можно сделать вывод об его фокусах эмпатии.

Так, проекция «зеркала» Пастернака — природа и человек в мире природы (Несметный мир семенит в месмеризме («Зеркало» о «Я сам»)), и даже история представляется Пастернаку-Живаго «наподобие растительного царства» («ДЖ»). Проекция Мандельштама — история и культура (Природа — тот же Рим и отразилась в нем). Даже слова мир и Рим в проекции этих двух поэтов оказываются перевернутыми, что, как нам кажется, определило всю их судьбу. Как пишет Н. Я. Берковский [1930, 166–167], «тот мир символов, из которых Мандельштам берет материал для своих „несообразных“, игровых сопоставлений — это мир исторический, мир культурного предания <…>. Второй член метафоры, сравнения, „то, с чем сравнивается“, всегда свидетельствует „мировоззрение“ автора, свидетельствует способ и уклон восприятия. И вот Мандельштам воспринимает культурой и историей». Поэтому в свете диалога двух авторов является значимым сопоставление «Веницейской жизни» и «Египетской марки» («ЕМ») Мандельштама. Зеркала и голубое дряхлое стекло «Веницейской жизни» и «ЕМ», как бы подчиняясь природе «зеркала» Пастернака, отражают, наконец, ярко-зеленую ветку, однако Мандельштам, возвращаясь на круги своя[18], сравнивает ее с гречанкой в гробу (ср.: Но на последних дровнях проплыла замороженная в голубом стакане ярко-зеленая хвойная ветка, словно молодая гречанка в открытом гробу [2, 64][19]). Гречанка в гробу, в переводе на символы Мандельштама, синонимична солнцу, которое положили в гроб [2, 157] и похоронили в холодном зимнем Петербурге, — оно памятью культуры референциально привязано Мандельштамом к Пушкину и древнему Средиземноморью. Оба эти концепта находятся в «пленительной смеси» у поэта и символизируют «жизнь», источником и целью которой является «смерть»[20].

В отличие от Мандельштама, Пастернак не «переводит» свое «внутреннее состояние» на культурные символы, а отражает его на природный мир и вещи, порождая в своем идиостиле всеобщий принцип «одушевленной вещи», который нередко у раннего Пастернака на поверхностном уровне принимает свой крайний вид — перерастает в «метафору болезненного состояния» (см. [Левин 1966, 205]). В чем заключается этот принцип? Неодушевленные сущности наделяются благодаря отражению (ср.: Я белое утро в лицо узнаю («Марбург») и Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, к чтобы быть при мне и меня никогда не оставить («ОГ») — эксплицитная форма отражения путем конверсии актантов) способностью к ощущению, вещи предстают как эманации и даже транссубстанции физических и психических состояний, реконструируя внутреннее пространство мира души и чувств во внешнем.

У Пастернака в оппозициях внутреннее/внешнее, одушевленное/неодушевленное в качестве доминирующих категорий выступают «внутреннее» и «одушевленное». На уровне текста в этом случае происходит языковая игра с категорией одушевленности (ср.: Снявши шапку, Сто слепящих фотографий Ночью снял на память гром — «СМЖ»). По словам М. Цветаевой [1979, 147], мысль Пастернака вырывается «вдруг — световым взрывом — наружу. Откровение. Озарение. (Изнутри)». Выдвижение на передний план категорий «внутреннее» и «одушевленное» достигается как раз через «метафору болезненного состояния», в которой, благодаря предикативной ассимиляции, происходит «напряжение метафоры до пределов» [Мир Пастернака 1989, 126]. Ср. в цикле «Болезнь» «ТВ»: Забор привлекало, что дом воспален. Снаружи казалось, у люстр плеврит. Так «внутреннее состояние» больного «Я» «вырывается наружу» во взаимных отражениях комнаты и сада. Данный прием получает следующее объяснение в ранней прозе Пастернака [4, 721]: видите, формы раскололись, они стали содержанием и за это терпят боль содержания (см. подробно 3.3).

Если мы теперь рассмотрим заглавие «Доктор Живаго» как интегрирующее ядро всего романа Пастернака, как его «кодифицированную идею», то оно выступает как суммирующий конверсив по отношению к принципу «одушевленной вещи» и «метафоре болезненного состояния». (Образ Юрия Живаго, доктора и поэта-творца, дан как исцеляющий все сущее через жизнь (ср.: доктор живого). Поэт уподобляется хирургу, который заново «сшивает оперированный миропорядок» [4, 744], внося «высший род одухотворения» [Мир Пастернака 1989, 164] в неодушевленные вещи — слова. В то же время, согласно мифологии, «врач» является «олицетворенным мотивом жизни», а «дар слова» совпадает с «даром жизни» (см. [Фрейденберг 1936, 136–137, 250]). Происходит переименование, или интимное наименование, знакомых вещей: Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство («ОГ») [4, 186]. Для доктора Живаго «все вещи были словами его словаря» [3, 89], а Лара присутствовала в жизни для того, «чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и назвать все по имени» («ДЖ») [3, 77]. Та же художественная идея заложена и в строках пастернаковского стихотворения с особым заглавием «Без названия» (1956): Для тебя я весь мир, все слова, Если хочешь, переименую.

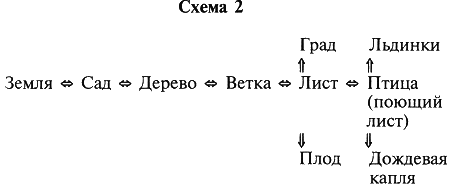

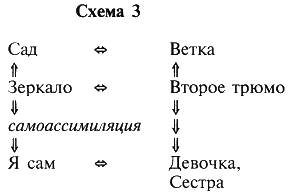

Принцип «одушевленной вещи» в идиостиле Пастернака порождает уже не метафорический, а естественный взгляд на мир, который весь населен «живыми содержаньями». Фокусы эмпатии автора-поэта начинают выполнять функцию субъектов речи и внутреннего состояния, так как им присваиваются предикаты, которые являются выражением субъективности говорящего. Они начинают чувствовать, удивляться и даже вступать в спор друг с другом («Звезды летом») и с автором: И мартовской ночь и автор Шли рядом, и обоих спорящих Холодная рука ландшафта Вела домой, вела со сборища («Встреча»). И если вещам и природным явлениям по принципу подобия-отражения присваиваются признаки субъекта (ср. в «Марбурге»: Плитняк разгорался, и улицы лоб Был смугл, и на небо смотрел исподлобья Булыжник, и ветер, как лодочник, греб По липам. И все это были подобья), то по смежности «мысли» и «вещи» но внутреннем пространстве воображения-воспоминания поэтическое Я наделяется свойствами отраженного объекта. Возникает «самоассимиляция» (П. Рикер) как следствие предикативной ассимиляции, порождающая «автометафору». Ср.: Я — пар отстучавшего града, прохладой В исходную высь воспаряющий. Я — Плодовая падаль, отдавшая саду Все счеты по службе, всю сладость и яды, Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия, В приемную ринуться к вам без доклада («Баллада»). В основе же композиции книги «СМЖ» как целого произведения лежит последовательность мысленно-вещественно соприкасающихся метонимий, которые становятся метафорами друг друга:

Эта последовательность в то же время фиксирует и этапы различных превращений и транссубстанций самого лирического автора-героя и его героини:

Этот процесс сопровождается предпочтительным использованием определенных синтаксических конструкций, отражающих концепцию «всеобщей одушевленности» и сам принцип «отражения»: бессубъектных предложений, перечислительных конструкций, инверсий, а главное — творительного падежа имени в «претворяющей», транссубстанционной функции. Ср.: Душистою веткою машучи <…> Бежала на чашечку с чашечки Грозой одуренная влага, где гроза и ветка, встречаясь в творительном падеже, напоминают о том же субъекте, которым ветер пробует, не время ль птицам петь, и о том (точнее той), который вбегает в трюмо, и о той девочке-туче, связанной с грозой, которую рисует поэт. Синтаксис приобретает новую «гносеологическую» роль, так как заставляет «по-иному воспринять речь, перестраивает наше сознание» [Бахтин 1983, 80]. Так, «творительный» падеж является отражением всеобщего преобразовательного принципа метонимической метафоры, основанного на идее, что все в мире связано «волной кругового сходства», а значит, является механизмом «сотворения мира». Этот падеж у поэта несет когнитивную нагрузку и выполняет кодирующую функцию в его концептуально-референциальной системе. Именно он служит точкой «притяжения» метафоры и метонимии друг к другу, само же это притяжение отражает глубинную систему зависимостей как в мире поэта, так и в композиционной структуре текста.

Метафора устанавливает отношения изоморфности между различными денотативными пространствами (например, Я — Зеркало), метонимия осуществляет транспозицию сущностей в одном денотативном пространстве (Сад — Зеркало: Огромный сад тормошится в зале). В связи с этим семантический эффект преобразований возникает в тексте не на базе абстрактного принципа аналогии, а основан на конкретной связи элементов зрительного ряда. Смежные явления превращаются друг в друга, а творительный падеж как бы проводит «межмировые линии» между разными состояниями «субъекта» и «объектов». Он осуществляет «творческую внутриязыковую транспозицию» [Якобсон 1985, 367] из одной поэтической формы в другую. Играя на коррелятивной связи творительного падежа с именительным, поэт предназначает номинативно-творительную функцию именно Творцу: Зачем, ненареченный некто, Я где-то взят им напрокат («НП»); Я послан богом мучить, Себя, родных и тех, Которых мучить грех («СМЖ»). Тот творительный, который Якобсон называет творительным обусловливающего фактора, у Пастернака часто имеет синкретическое значение движущей силы, орудия и способа действия и, нередко совмещенный с локативным и темпоральным значением, отдан объектам внешнего мира: Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех; Дорожкою в сад, в бурелом и хаос К качелям бежит трюмо; И всем, нем дышалось оврагам века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнет по тифозной тоске тюфяка, И хаосом зарослей брызнется («СМЖ»).

При этом Пастернак стремится нейтрализовать в синтаксической структуре текста и границу между семантическими категориями «личности» и «безличности». Так, даже при формальной выраженности грамматического субъекта творительный падеж имени, помещенный в начало строки, как бы меняет актантные роли в стихе — субъект сливается с явлениями окружающего мира[21]. Это отражение закрепляется в стихе обратной симметрией и звуком:

Ср.:

Соловьем над лозою Изольды

Захлебнулась Тристанова захолодь («СМЖ»);

И арфой шумит ураган аравийский («ВР»).

Именно это свойство творительного падежа используется, когда субъект назван в заглавии, а собственно в тексте, в первых его строках, не называется: ср.: Приходил по ночам <…> Парой крыл намечал, Где гудеть, где кончаться кошмару («Памяти Демона»); Спелой грушей слететь Об одном нераздельном листе («Определение души»).

Различные потенциальные семантические возможности творительного падежа позволяют расшифровать «код иносказания» Пастернака. Попадающие в эту синтаксическую позицию сущности мира поэта все время меняют свой внешний облик в сфере действия отражения «природный мир» «человек», а творительный падеж все время переводит природные сущности в сюжетно-игровую сферу. Так, в стихотворении «Ты так играла эту роль…» («СМЖ») различные сферы отражаются друг в друге, как небо в воде (ср.: Вдоль облаков шла лодка. Вдоль): Лугами кошеных кормов коррелирует с травой Пастернак, а Касаткой об одном крыле содержит касатку, которая Девочка и ласточка одновременно[22]. Локативное значение творительного в строке Лугами кошеных кормов и синкретическое значение движущей силы и сравнения в стихотворении Касаткой об одном крыле распределяют роли в ситуации «катания на лодке», где периферийные признаки подготавливают центральный игровой конфликт, который разворачивается далее в стихотворениях «Сложа весла» и «Елене». В стихотворении «Елене» «действующие лица» выходят на поверхность в виде заглавия-посвящения («Елене»), обращения (Спи, царица Спарты) и именительного падежа существительного «луг»: Луг дружил с замашкой Фауста, что ли, Гамлета ли, Обегал ромашкой, Стебли по ногам летали. Здесь ретроспективно восстанавливается связь луга и ромашки с лодкой и ромашкой стихотворения «Сложа весла», само название которого раскрывает внешне бессубъектный стиль «катания-письма» Пастернака-«суфлера».

В «Елене» приобретает и новый ракурс видения ситуация «Образца» (И ползала, как ПАСыНоК, ТРАва в ногах у нЕй), где анаграммировано имя поэта, и ситуация «бега» и «ног» Девочки «СМЖ» (см. также 3.2). Сама Елена имеет альтернативный облик то растения, то девушки (в том числе Офелии), неоднозначность которого закрепляется творительным падежом ли-ли-ею (Век в душе качаясь, Лилиею, праведница.), где звукокомплекс ли-ли выступает как повторяющийся вопросительный «квазикорень», а звукосочетание «-ею» может быть вычленено и как окончание творительного падежа, и как личное местоимение. Именно поэтому в конце стихотворения Елена — царица Спарты оказывается в альтернативных родственных связях с лирическим субъектом (Пусть судьба положит Матерью ли, мачехой ли), и в творительных падежах с ли запечатлен еще один возможный ее облик — растения «мать-и-мачехи». Подобная «мерцательность» грамматических и лексических форм порождает семантическую признаковую стереоскопичность, которая обеспечивает одновременно единство и разнообразие мира «СМЖ» (см. также 3.2).

Признаковая стереоскопия впрямую связана с намеренным переходом Пастернака от импрессионизма к кубизму — стилю, в котором, по его признанию [Материалы, 296], и была написана «СМЖ». В этой книге все сущности мира и их части представлены в движении, создаваемом «водоворотом качеств» [Переписка, 32]. Такая исходная предикативность поэтического языка автора, отражающая глубинную структуру семантических связей, и служит основой взаимодействия метонимии и метафоры. Признаки сначала метонимически отрываются от их носителя в концептуальную сферу (например, «отражение» от «зеркала», «женскость» от «девочки», «цветение» от «цветка», «одушевленность», «личность» от «Я»), а затем привязываются к новым денотатам, образуя метафорические переносы: Я-зеркало, девочка-ветка, Елена-Офелия-лилия, душа-груша и т. д. Именно при взаимодействии метафоры и метонимии возможно соединение методов импрессионизма и кубизма в поэзии: признаковая стереоскопия обретает реальность в релевантном для каждого текста денотативном пространстве, а поиск новых комбинаторных возможностей семантических признаков слов позволяет спроецировать семантическое согласование в область ритма и звука, т. е. закрепить предикативную ассимиляцию и взаимопроникновение субъекта и объекта в формально-семантической структуре текста. Так, в стихотворении «Наша гроза» книги «СМЖ» (где наша = ее + моя):

Гроза, как жрец, сожгла сирень

И дымом жертвенным застлала

Глаза и тучи —

в вертикальной структуре текста закрепляется семантическая ассимиляция ГРОЗА соЖ-ГЛА и ЗА-стла-ЛА ГЛАЗА, ЖРЕц — ЖЕРтвенным, заданная его звуковой организацией.

При этом творческая активность поэта уподобляется действиям памяти при вербализации прошлого опыта. Она проявляется как в расчленении на более мелкие эпизоды-картины, так и при образовании пропозиций, определяющих агенса и пациенса действия этих картин памяти и воображения (см. [Чейф 1983]). У Пастернака агенс и пациенс все время меняются местами (например, гроза и туча, связанные с Девочкой, сама Девочка-ветка, она же Сестра, Второе трюмо, которая то вбегает в трюмо, то ее вносят в рюмке и ставят к раме трюмо), что нейтрализует переход от номинации к предикации, от субъекта к объекту, от одного рода к другому[23]. Точнее, в мире Пастернака мы вступаем в такую область творчества, «где нет терминов „объект“ и „субъект“ как терминов сознания <…> но где термины „объект“ и „субъект“ будут терминами „метаязыка“» [Мамардашвили, Пятигорский 1971, 348]. Как пишет М. Цветаева [1986, 450]:

«…пастернаковская природа — единственная в своем роде. <…>

Это не „ОН“ (автор).

И не „ОНА“ (объект). И даже не „ОНО“ (божество).

Пастернаковская природа — только она сама и ничто другое. Она сама и есть действующее лицо».

Поэтому все составляющие «пастернаковской природы» всплывают в зеркале памяти (ср.: зеркальная нахлынь), где они становятся равновеликими («огромными») и подобными самой Жизни.

Иными словами, у Пастернака категория «персональности» (А. В. Бондарко), определяющая «личность-безличность» высказывания, тесно связана с идеей «всеобщей одушевленности», проецируемой лирическим «Я» на объекты действительности. При самоассимиляции «Я» проецирует друг на друга субъект и объект, нейтрализуя S-S и S-О связи. Смещение отношений между S и О часто и закрепляется грамматической конструкцией творительного падежа. Субъект и объект, меняясь местами, не только сдвигают актантные роли в тексте, но и становятся то адресатами, то адресантами внутренней лирической ситуации, то приобретают статус третьего лица: Куда мне радость деть мою? В стихи, в графленую осьмину! У них растрескались уста От ядов писчего листа. Они с алфавитом в борьбе Горят румянцем на тебе («Наша гроза»).

«Интимность» же референции одновременно нейтрализует остроту проблемы определенности-неопределенности: мыслимый референт находится лишь в центре круга приближений, фиксируемых сравнениями, метафорами, метаморфозами (ср. «Определение поэзии», «Определение творчества» Пастернака). Неопределенность референции, безличность (точнее, невыраженная «личность»), а также принципы «всеобщей одушевленности» и «отражения» непосредственно связываются в вопросно-ответных конструкциях, в которых ответ не позволяет прямо идентифицировать то, о чем спрашивается, а лишь намекает на возможный референт безличной конструкцией: ср.: Ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе плит, В природе лета было жечь. Большое количество подобных вопросно-ответных структур в «СМЖ» и далее в «ТВ» делает книги в стихах напоминающими архаичный диалог, отражающий тотемистическое мышление, в котором вопрос-загадка задается не конкретному адресату, а обращен к божественным и космическим силам (звездам, воде, огню, растительности, птицам) (см. [Фрейденберг 1936, 138, 181]). Эти космические субъекты-объекты и адресаты могут ответить либо положительно — «жизнь», либо отрицательно — «смерть». У Пастернака эти силы в итоге всегда отвечают положительно — ср.: Да будет так же жизнь свежа! повторенное четыре раза в стихотворении «Да будет» «ТВ». В то же время вопросительные конструкции становятся одним из способов маркирования загадочного субъекта и/или объекта. Так, например, заключительные строки стихотворения «Девочка» (Кто это — гадает, глаза мне рюмит Тюремной людской дремой?) намекают на тот «субъект», который не появляется в тексте, а задан лишь заглавием «Девочка».

Подчиненной тем же концептуальным метатропам оказывается и повесть «Детство Люверс» Пастернака, где в вопросно-ответной игре Девочка познает незнакомый для нее взрослый мир, называя все по имени (ср.: В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? [4, 71])[24]. Здесь «даны все составные элементы девочки», т. е. «девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если бы был девочкой, т. е. сам Пастернак, весь Пастернак» [Цветаева 1986, 413]. Естественность такого перевоплощения доказывает сама последовательность стихотворений «СМЖ»: «Зеркало», первоначально имеющее заглавие «Я сам», и далее «Девочка».

Этот принцип Л. О. Пастернак, описывая кубизм и новое искусство как метод «хорошо забытого старого», в первую очередь египетского, искусства, обозначил так: «Здесь в этих по-своему транспонированных изображениях с натуры мы встречаемся одновременно с результатом двух как бы противоположных методов. С анализом, с тщательным изучением деталей <…> и с синтезом, т. е. с <…> упрощенным художественным суммированием самой высокой марки»[25] [Пастернак Л. 1975, 237].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Механизм внутритекстового семантического анализа

Механизм внутритекстового семантического анализа Из сказанного следует, что для внутритекстового (то есть при отвлечении от всех внетекстовых связей) семантического анализа необходимы следующие операции.1. Разбиение текста на уровни и группы по уровням

1. Истоки действия

1. Истоки действия Каким бы слабым ни было дуновение ветра – это действие. И дождь – это действие. Наш предок, пещерный человек, убил зверя – это уж конечно действие. И хотьба, и полет птичы, и пожар дома, и чтение книги – любое проявление жизни есть «действие».Но можем ли

5 Время и место действия

5 Время и место действия Другая галактика Другое время Дж. Лукас «Звездные войны» Для начала зададим нашему Летучему Голландцу, путешествующему сквозь века, точные характеристики места и времени действия. Дело в том, что в книге Радзинского они присутствуют только как

1.1. Метатропы как генетический код, определяющий вся систему языковой творческой личности

1.1. Метатропы как генетический код, определяющий вся систему языковой творческой личности 1.1.1. Определение метатропа Оппозитивный метод изучения семантических преобразований на всем корпусе поэтических и прозаических текстов одного автора требует определения

1.1.4. Концептуальные метатропы и «лирические герои»

1.1.4. Концептуальные метатропы и «лирические герои» Общий метонимически-метафорический принцип[26], организующий круг концептуальных зависимостей «ситуация — образ — слово», определяет и тип лирических героев в сюжетных построениях Пастернака. Более того, в самих

1.1.5. Операциональные метатропы. Референциальная, комбинаторная, звуковая и ритмико-синтаксическая память слова

1.1.5. Операциональные метатропы. Референциальная, комбинаторная, звуковая и ритмико-синтаксическая память слова О ты, чья память сохранит Мои летучие творенья… (А. Пушкин, «Евгений Онегин») Ситуативные и концептуальные МТР, образуя костяк содержательно-семантического

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста

1.1.7. Композиционные метатропы в функциональном пространстве текста и идиотекста Таким образом, порождение художественного текста — это одновременно и экстериоризация эпизодической и семантической памяти в вербальную и далее в связный текст, и интериоризация

44. "Коллективные действия"

44. "Коллективные действия" Группа художников-концептуалистов "Коллективные действия", значение которой для новейшей истории новейшего же русского искусства переоценить невозможно, а недооценить — не дадут, была создана в 1976 году и просуществовала тринадцать лет. Состав

Часть пятая Место действия. Описания «Как ты уже знаешь, Боб…»

Часть пятая Место действия. Описания «Как ты уже знаешь, Боб…» Особо тлетворная разновидность инфосвалки как попытка протащить ее через диалог, в котором персонажи сообщают друг другу то, что им всем давно известно, к вящему удобству читателя. Этот очень

Обдуманные действия и умные ошибки

Обдуманные действия и умные ошибки Одна из неизбежных сложностей при попытке поместить искру оптимизации внутри ваших персонажей это то, что никто из них не хочет, чтобы ваш сценарий осуществился.Вы хотите эпической борьбы злодея и героя. Или возможно у вас нет

Театр неподвижного действия

Театр неподвижного действия Казалось бы, соединение этих слов — Театр неподвижного действия, невозможно и немыслимо, как понятий, взаимно уничтожающих друг друга. Но существует ряд пьес, не поддающихся другой трактовке и даже не могущих быть названными иначе. Я назвал бы

Свободно блуждающее слово К философии и поэтике семантического сдвига

Свободно блуждающее слово К философии и поэтике семантического сдвига Бунтующее слово оторвалось, оно сдвинулось с вещи. Ю. Тынянов. Промежуток Не надо объяснять, что свои беглые размышления я назвала с прямой аллюзией на известнейшие слова Мандельштама: «… вокруг вещи

VII. Способы включения в ход действия новых лиц

VII. Способы включения в ход действия новых лиц Каждая категория персонажей имеет свою форму появления, к каждой категории применяются особые способы, какими персонаж включается в ход действия.Формы эти следующие:Антагонист (вредитель) появляется в ходе действия два раза.

II. Характер ошибок в тексте «Тихого Дона»: ошибки времени, места, действия

II. Характер ошибок в тексте «Тихого Дона»: ошибки времени, места, действия Последняя турецкая кампания Время разворачивающихся в «Тихом Доне» событий задано автором уже на первой странице романа: «В последнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из

1.1.3. Оксюморонизация семантического поля «немецкого»: «музыка доказательства» и «рассудительнейшее» ликование («Бах»)

1.1.3. Оксюморонизация семантического поля «немецкого»: «музыка доказательства» и «рассудительнейшее» ликование («Бах») Поэтические размышления об эстетике немецкого протестантизма, начатые в навеянном Тютчевым «Лютеранине», продолжаются в стихотворении «Бах» (1913): 1