Юрий Орлицкий О СТИХОСЛОЖЕНИИ ПРИГОВА (К постановке проблемы)

Первый вопрос, с неизбежностью возникающий у каждого, кто собирается всерьез анализировать творчество Дмитрия Александровича Пригова и раскладывает на своем письменном столе (варианты — мониторе, плеере и т. д.) произведения этого автора, — как весь этот значительный и разнообразный массив текстов (в широком понимании этого слова) соотнести с традиционными представлениями о поэзии, стихе и т. д. и в какие классификационные рубрики будут при этом попадать те или иные приговские произведения.

Для того чтобы справиться с этой непростой, но важной и чрезвычайно увлекательной исследовательской задачей, необходимо в первую очередь определиться с терминами и понятиями, а также определить объект научного описания. Мы будем исходить из представления о строгой дихотомии стиха и прозы (т. е. из базового представления, что всякий печатный текст может быть определен или как стихотворный, или как прозаический), а также из понимания того, что названные категории с полным основанием приложимы только к явлениям письменной речи и, с небольшими оговорками, к фиксации этой речи в электронном виде. Относительно других форм бытования текста (например, что особенно актуально именно для Пригова, разнообразных форм устной манифестации текста) речь может идти только о вербальной составляющей этих синтетических по своей природе и сущности явлений. Однако при таком подходе тоже всегда есть возможность с достаточной степенью точности определить, к какому типу организации художественной речи этот компонент возможно и следует относить и, соответственно, в каком историко-литературном контексте его надлежит интерпретировать. При этом необходимо всегда отчетливо понимать, что исчерпывающее описание и тем более интерпретация этих текстов возможны только при комплексном подходе с учетом методик анализа специфики звучащего текста, исполнительского мастерства, режиссуры перформанса, поэтики визуального, в том числе и невербального, текста.

Тем не менее мы должны четко представлять себе и то, что даже сегодня, в эпоху широчайшего распространения медийных технологий, главной формой презентации текста для большинства его реципиентов продолжает оставаться именно книга и / или тот или иной ее экранный аналог. Поэтому в ожидании будущих комплексных технологий филологу следует описывать и исследовать интересующее нас явление в его чисто вербальной форме, осознавая при этом, что получаемые результаты носят заведомо неполный и относительный характер.

Таким образом, ниже мы будем говорить о собственно вербальных текстах Пригова, опубликованных в его книгах и в сети, а также о вербальных компонентах его синтетических перформансов, зафиксированных в печатной форме.

Далее, для нас совершенно очевидно, что для корректной интерпретации произведений новейшей литературы необходимо исходить из уточненного представления о ритмических типах художественной речи, согласно которому наряду с собственно стихом и прозой следует также выделять также прозиметрию (тексты, состоящие из самостоятельных фрагментов стихотворной и прозаической речи), удетерон (сверхкраткий (однострочный) текст, который невозможно корректно интерпретировать как стихотворный или прозаический) и вербальный компонент синтетического текста (который превращается в стихотворный, прозаический и т. д. при письменной фиксации)[230]. Кроме того, следует принять во внимание такой глобальный признак современной литературы, как принципиальная неоднородность текста, наиболее характерным выражением которого является так называемый гетероморфный стих[231].

Очевидно, что для большей части творчества Пригова характерна тотальная разнородность (гетероморфность): большинство его текстов состоит из фрагментов разной природы. Так, многие стихотворения Пригова заканчиваются холостыми строками, что в общем и целом достаточно характерно для русской поэзии[232]. Однако в традиционной лирике холостые финалы, как правило, бывают написаны тем же размером, что и основной рифмованный текст; иногда эти строки усечены на одну или несколько стоп[233]. Приговские же холостые финалы, как правило, вступают с основной частью стихотворения в контрастные отношения. Это может достигаться благодаря смене размера в финальной части:

В снегах ли русских под Рязанью

В степях калмыцких под Казанью

В горах ли тайного Аленина

Или в песках под дикой Яффой

Вдруг выплывет могила Ленина

И строго скажет: Маранафа! —

И произойдет

Надо сказать, что приведенное стихотворение носит подчеркнуто гетероморфный характер: хотя все шесть строк основной части написаны одним размером — традиционным для русской лирики четырехстопным ямбом, — первые две строки зарифмованы смежно и имеют одинаковые женские окончания, а четыре следующих образуют катрен с перекрестной рифмовкой и чередующимися дактилическими и женскими окончаниями. Седьмая же строка может быть интерпретирована как трехстопный хорей с мужским окончанием и без рифмопары, что решительно противопоставляет ее остальному тексту.

Холостые строки могут возникать в стихотворении дважды, маркируя границы строфоидов, как в приводимом амфибрахическом частично рифмованном стихотворении:

Какая-то тихость и слабость такая

Не бейте! Не бейте меня по глазам

Вот черное все из меня вытекает

Нечто

Я — ведьма! я — ведьма! я знаю и сам

Я черная и ядовитая ртуть

Но дайте хотя б напоследок взглянуть

На мир этот солнечный

Таких условных строфоидов с холостыми финалами может быть и больше — например, три; при этом основной текст прорифмован насквозь:

Вы слышите! слышите — дождик идет! —

Да нет — это плачет сторонка восточная

Вся

Как будто рыдает труба водосточная

Гулкая

Иль примус небесный на кухне поет

Как будто бы кто-то узлы увязал

Беззлобный уже и летит на вокзал

Казанский

В ряде случаев потеря метра может происходить и внутри строки (неметрический фрагмент выделен курсивом):

Иные посуду не моют

И курам не режут живот

И все же им счастье бывает

За что же такое им вот

За то вот на том белом свете

Мы сядем за белым столом

Как малые чистые дети

Они же с разинутым ртом

Плевки наши в воздухе ловить будут

Однако значительно чаще финальная часть состоит из нескольких строк, которые можно интерпретировать как верлибр (а не прозу — в силу того, что разбиты автором на строки); в таком случае перед нами так называемые полиметрические композиции[234]:

Разреши мне матушка

Дикого медведюшку

В гости к нам привесть! —

Ох ж ты, моя деточка

Глупая кровиночка

Он же нас поесть! —

Так и есть

Съел

Права была матушка

Иногда верлибрический финал может быть достаточно длинным (в примере выделено курсивом):

Что же это, твою мать

Бью их, жгу их неустанно —

Объявилися опять

Те же самы тараканы

Без вниманья, что их губят

Господи! — неужто ль любят

Меня

Господи!

В первый раз ведь так

Господи!

Нету слез!

Наконец, в ряде случаев завершающая часть стихотворения может быть прозаической и противопоставляться основной части еще и визуально:

Когда как тучи патриоты

Идут с Востока на Москву

Кто ж их сильней — сильней их кто-то

Кто ту же самую Москву

Перенесет так верст на двести

Или на верст так тысяч пять

Потом вернет, потом опять

А коль она стоит на месте

Так они и правы — патриота! — преимущество страсти перед

неопределенностью стояния.

При этом чем длиннее прозаический финал, тем сильнее возникающий контраст; такие тексты можно рассматривать как вполне равноправную прозиметрию, отчетливую грань здесь провести трудно:

Кто выйдет, скажет честно:

Я Пушкина убил! —

Нет, всякий за Дантеса

Всяк прячется: Я, мол

Был мал!

Или:

Меня вообще не было!

Один я честно выхожу вперед и говорю: Я! я убил его во исполнение предначертания и вящей его славы! а то никто ведь не выйдет и не скажет честно: Я убил Пушкина! — всяк прячется за спину Дантеса — мол, я не убивал! я был мал тогда! или еще вообще не был! — один я выхожу и говорю мужественно: Я! я убил его во исполнение предначертаний и пущей славы его!

Однако нередко Пригов работает и с вполне традиционной силлаботоникой:

Как говорил великий Пифагор,

Нет на земле предмета без числа,

А это значит: в мире есть числ

Заранее без всякого предмета.

И если, скажем, дважды два — четыре,

То это ведь еще не значит,

Что дважды два — действительно четыре,

А значит — что, возможно, и четыре.

Это, как видим, — белый пятистопный ямб, ритмическая композиция которого осложнена введением одной четырехстопной строки; стихотворение отличает бессистемное чередование мужских и женских окончаний. Другой пример использования автором традиционного стиха — вольный хорей с неупорядоченной каталектикой (обратим внимание, что в двух приведенных примерах поэт использует также традиционные знаки препинания, чего он не делает в своих стихах, ориентированных на модернистские модели):

Вот и ряженка смолистая

Вкуса полная и сытости,

Полная отсутствья запаха,

Полная и цвета розоватого.

Уж не ангелы ли кушают ее

По воскресным дням и по церковным праздникам

И с улыбкой просветленной какают

На землю снегами и туманами.

Но наряду с традиционным стихом, использующимся Приговым самым активным образом (чаще всего, как мы уже видели, в рамках полиметрических конструкций) в той поэзии, которая, по мнению Айзенберга, «может быть атрибутирована как литературный вариант соцарта»[235] — в первую очередь как раз для изображения иронически и пародийно остраняемого, «чужого» стиха, — автор нередко прибегает также к другим, более сложным и современным типам русской версификации. Например, в стихах, включенных в его последнюю книгу, встречается и свободный, и гетероморфный (принципиально неупорядоченный) стих:

Сумерки. Старики на завалинке

Вот подходит к ним странник-Христос

И молчит. — Посиди с нами, мил человек, —

Говорят ему старики

Он рубаху свою поднимает

И две раны живых на груди обнажает

Кровь бежит от них как две прозрачных реки

И молчат старики

И совсем смеркается

Девки во поле гуляли хоровод

Видят: старец по полю идет

Дедушка! — бегут к нему девчата —

Погадай! — а Он вдруг как взрывчаткой

В небеса взнесен, но тих и строг

Девки же со страху, кто где мог

Вернее, могли

Попадали

В этом стихотворении в первой части вторая, третья, пятая, шестая и восьмая строки написаны анапестом разной стопности, четвертая, седьмая и восьмая связаны рифмой, парно зарифмованы также пятая и шестая, а остальные лишены метра и рифмы. Во второй части попарно зарифмованы шесть первых строк, написанные вольным хореем с разными типами окончаний; финал строфида — холостой и лишенный метра.

В ряде произведений Пригов обращается и к «чистому», беспримесному свободному стиху; приведем примеры трех разных вариантов приговского верлибра:

Братская помощь

Братской Чехословакии

Братским августом

Братского 1968 года

Братским вступлением

Братских танков

Под братское негодование

Братских контрреволюционеров;

Под Псковом

В чертовом овраге

Регулярно пропадают люди

Вот сгинула бригада лесорубов

В 1988-ом году

Со всеми их пилами и топорами

Исчезли десять кулаков

С детьми и женами

В 1931-ом

Группа грибников из Ленинграда

В 1974-ом

И не нашли

Бог знает, что такое

А, может, врут;

Она спокойно

И рассудительно объясняет мне

Что не следует употреблять мата в художественных произведениях

Я почти соглашаюсь с ней

Но как же быть с персонажами

Изъясняющимися исключительно матом? —

Привожу я как бы неотразимый довод

А просто не надо интересоваться подобными персонажами! —

Я тут же прикидываю

Что, практически, ни один из моих знакомых

Не имеет шанса попасть в мои произведения

Что же, будем искать других

По ее совету

Прозиметричность целого текста нередко создается в стихах Пригова за счет обрамления основного текста разного рода служебными компонентами: предуведомлениями, предваряющими циклы (например, в книге «Исчисления и установления» и во многих других), развернутыми авторскими заглавиями (например, в цикле «Банальные рассуждения»: «Банальное рассуждение на тему: жизнь дается человеку один раз и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы», «Банальное рассуждение на тему: береги честь смолоду» и т. д.), авторскими комментариями в книге «Явления стиха после его смерти»:

Эти строки я долгое время приписывал Пушкину, пока не оказалось,

что мои

Она летит как пух изящная

Вдруг спотыкается о зуб

Зверя под сценою сидящего

И ужас, ужас! пенье труб!

И ужас

В некоторых прозиметрических миниатюрах (которые, как правило, объединяются автором в циклы, дополнительно снабженные прозаическими предуведомлениями, что еще более осложняет их структуру) прозаические «служебные» фрагменты окаймляют стихотворный текст с двух сторон:

Завистники, с некоторым опасением ожидавшие нечто подобное:

Из жизни двух тараканов на кухне

Один из них был прямой таракан

Другой лишь входил —

поднимался туман

И та же звезда, на Востоке потухнув

Зажигалась над этим местом —

убеждались, что опасаться решительно нечего;

Как бы это замечательно звучало, если бы было написано:

Все в ней — энергия живая

И ужас грешника в аду

Когда она вдруг на ходу

Из отходящего трамвая

Выпрыгивает

Навстречу тебе

Единственному —

да вот, никто так и не удосужился написать

Далее, ряд произведений Пригова можно рассматривать как циклы удетеронов; таков, например, цикл 1993 г. «Наподобие», многие части которого (тем более напечатанные на отдельных страницах в книге «Явление стиха после его смерти») на равных основаниях могут интерпретироваться и как стихотворные, и как прозаические. Правда, прозаический контекст (примерно половина частей состоит из двух и более строк и записана прозой) делает более вероятным отнесение названных отрывков к прозе. Тут необходимо заметить, что многие прозаические произведения Пригова написаны короткой стихоподобной прозаической строфой — версе[236].

Короткие строфы, более или менее упорядоченные и, как правило, состоящие из одного предложения, встречаются во многих прозаических текстах поэта, особенно небольших по объему; эффект стихоподобия иногда усиливается за счет использования стихотворной пунктуации, а именно отсутствия точек и других знаков препинания в конце строк-строф:

Есть три вида говорения обо всем

Прямой — предполагающий себя таковым

Иносказательный — предполагающий избегания ошибочности первого

И ошибочно принимаемый за таковой со стороны, по сути, являющийся просто

самим собой и через то, конечно же, и говорением обо всем

Есть три вида убийц

Прямой — убивающий взрослых, детей и стариков

Иносказательный — как в примере с убийцами всего святого

И ошибочно принимаемый за таковой со стороны, что говорит о скудности

наших разрешающих способностей, впрямую уподобляющих внешние

признаки адекватному выражению внутренней сути

(из текста «Три вида всего»)

В ряде случаев — например, в «Описаниях предметов», «Азбуках» и других «каталожных» текстах — определение природы текста оказывается несколько затруднено. Мы предлагаем относить такие тексты с сверхкраткой (т. е. не доходящей, как правило, до правого края страницы) строфой к стихоподобной прозе, поскольку в них нет (и, очевидно, не может быть) переносов, являющихся практически обязательной приметой стихотворной речи, подчеркивающей ее искусственный по сравнению с прозой характер.

Такая специфическая проза в «Азбуках» контрастирует с прозой коротких строк (версе) в обычном понимании, которой написаны предуведомления:

АЗБУКА 12

(геройская)

Предуведомление

Где прописано, к кому, к какому ведомству приписано геройство?

А оно разлито везде.

В него можно вступить — оно не запрещает. Оно не призывает. Наука

о нем — скорее география, чем история.

А — это Ашхабад, город-герой

Б — это Брест, город-герой

В — это Воркута, город не герой

Г — это просто герой

Д — это Дон, где живет герой-дончанин

Е — это Елец, где живет герой-ельчанин

Ж — это Жизнь геройская

З — это Звезда геройская

И — это История жизни геройская

К — это история жизни геройская калининградца

Л — это история жизни геройская ленинградца

М — это Монголия, страна геройская

Н — это Норвегия, стана не геройская

О — это Орден геройский <…>

1984

Особенно сложно решается вопрос о природе стиха в случае, когда одна или несколько строк в стихотворном тексте оказываются заметно длиннее остальных:

Среди задумчивых полей

Идет солдат с нехитрой ношей

Пылится пыль, парит парей

Стоит задумчивая лошадь

Бездумьем тянет от земли

Как, впрочем, и вчера тянуло

Сверкнуло где-то там вдали

Опять сверкнуло, и опять сверкнуло! и опять сверкнуло! и опять

сверкнуло, и опять! и опять! и опять

И опять сверкнуло

Нам представляется, что и в данном случае мы имеем дело с явлением прозиметрии: вслед за ямбической частью следует прозаическая (версейная) строка-строфа, а завершается текст удетеронной строкой, которая может рассматриваться трояко: и как сверхкраткая версейная, и как удетеронная, и как строка верлибра.

Совершенно иного мнения придерживался по этому поводу М. Шапир, предложивший рассматривать сборник Пригова «Культурные песни» как «эксперимент по удлинению стихотворной строки»[237].

В качестве примера известный ученый взял текст, включающий самые длинные строфы — «обработку» песни Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная…», самая длинная строфа которой включает, по подсчетам Шапира, 429 фонетических слов[238]. Вопрос в том, какая это строфа — стихотворная или прозаическая?

С точки зрения Шапира, перед нами строка верлибра, поскольку этот тип стиха, как справедливо считает ученый, не имеет лимита на длину строки. Однако в приводимых им примерах, так же как в полном тексте произведения, напечатанном в качестве приложения к статье[239] и специально вычитанном для этой цели автором, регулярно встречаются переносы слов на границах типографских строк, что, по нашему мнению, несомненно является отличительным признаком прозаической речи — в отличие от стихотворной, в которой слова (за исключением случаев внутрисловного переноса, встречающихся иногда в современной поэзии[240]), не умещающиеся в строку, печатаются под ней с выравниванием по правому краю без переноса:

Но сурово брови и дула, и ножи, и штыки, и сабли, и рапиры, и

секиры, и палицы, и тачанки, <и> бро-

невики, и бронепоезда, и пушки, и пулеметы, и автоматы, и писто-

леты, и танки, и кавалерию, и Катюши <sic!>, и само-

леты, и ракеты, и атомные бомбы<,> и водородные

бомбы, и подводные лодки, и крейсера, и линкоры

мы насупим<,>

Если враг — Германия, Китай, США, Британия, Япония, Изра-

иль, Албания, Чили, Греция, Индонезия, Гаити, До-

миниканская Республика, Франция, ЮАР, Панама,

ОАР, Саудовская Аравия, Индия, Камбоджа, Арген-

тина, Куба, Тайвань, Люксембург, Швеция, Дания,

Канада, Италия, Эфиопия, Марокко, Алжир и пр.

захочет нас сломать <—>

Как невесту — незамужнюю женщину —

Родину мы любим,

Бережем<,> как ласковую, заботящуюся о нашем физическом, ум-

ственном<,> моральном, душевном, духовном, общественно-

политическом и идейном здоровье, мать<.>

Если читать этот текст как стихотворный, мы должны ставить на разрывах слов протяженные паузы, характерные для ритмики стихотворной речи, кардинально меняя тем самым способ произнесения текста. Однако Пригов читал этот текст безусловно как прозаический, и в этом смысле авторское определение «стихотворение» ровным счетом ничего не значит, кроме того, что перед нами — поэтический текст, построенный на радикальном переосмыслении стихотворного прототипа, в котором, как справедливо признавал сам Шапир, «из-за интерполяций от 5-стопного хорея „Песни о Родине“ не остается ничего»[241].

Еще одним свидетельством кардинальной «ритмической трансформации» изначального стихотворного текста в стихоподобный прозаический является, как нам кажется, другое точное замечание Шапира, касающееся приговского исполнения:

«Исполняя стихотворение, Пригов устраняет акцентологическое противоречие, допущенное Лебедевым-Кумачем ради соблюдения метра: Широка[а] страна моя родная <…>, но Всюду жизнь привольна и шир[о]ка <…>. Пригов в обоих случаях произносит это прилагательное с ударением на последнем слоге»[242].

Суммируя сказанное, нам кажется, что перед нами — не стихи, а стихоподобная проза, созданная из стихотворной речи (хорея) с целью пародийного переосмысления прецедентного текста.

Наконец, несколько слов о вербальных в своей основе текстах, отчетливо тяготеющих в то же время к визуальности. Их у Пригова тоже немало. Так, в большом прозаическом тексте 1981 г. «Неодолимая сила слова, или Невозмутимые воды синей прозрачной реки» Пригов регулярно вставляет в повествование «таблички» с текстом, актуализируя в нем визуальное (а тем самым и перформансное) начало:

«Пусть все сядут так, чтобы синяя прозрачная река была у них по левую руку, а светлый густой лес в глубине привольной поляны — по правую. Для этого не надо понукать, ни руководить, ни окликать, надо просто в соответствующем месте, перед глазами людей поставить табличку:

Она должна быть достаточно большого размера, чтобы легко прочитываться издали. Текст должен быть написан алыми сияющими буквами, сверкающими под нестерпимым полуденным солнцем. Пусть потом последует надпись:

Пусть все, посидев немного среди чарующего пейзажа, обратят внимание на замечательные таблички. Кто сидит к ним спиной или боком, пусть развернутся лицом к надписям. Им подскажут соседи.

Посидев, все достают из сумок и сумочек продукты, свежий мягкий хлеб, яйца, приятно пахнущие огурцы, яркие помидоры, лимонад, напитки. Особенно возбуждены при этом, естественно, дети. Они звонко вскликивают, смеются, хватают бутылки с зеленоватым лимонадом, проливают его на ярко-зеленую траву. На них добро покрикивают. Пусть профессор, нахмурив густые серые брови, скажет с притворной строгостью хныкающему краснощекому белокурому бутузу: „Перестань плакать, а то волк в лесу услышит и прибежит“. Очаровательный малыш расширит карие глаза и еле-еле покосится на темнеющий лес. Профессор посмотрит по сторонам и скажет: „И что дальше?“

В это время устроители пусть покажут табличку:

Все оживятся еще больше, показывая на надпись пальцами. Захрустела яичная скорлупа, захлопали пробки, зашелестела провощенная бумага, постелены ослепительные белые салфетки на яркую траву и колени. Пусть все едят.

В это время появляется табличка:

Затем, минуты через две:

Пусть у всех уже хорошее настроение. Все сыты. Все чуть разомлели под горячим солнцем. Посмеиваются, стряхивают с коленей осколки белой матовой яичной скорлупы, свертывают закапанные салфетки, кладут их в сумки. Детишки притулились к родителям.

Появляется надпись:

Все, посмеиваясь, соглашаются, что, мол, да — приятно. Профессор обращает внимание на надпись каких-то двух молодых людей, отвернувшихся и занявшихся шутливыми юношескими играми. Профессор говорит: „А что? — и приятно“».

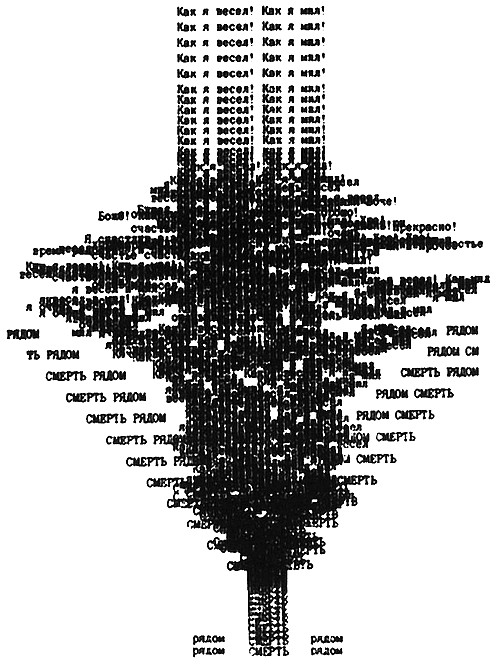

Наконец, в парижской книге 1985 г. «Стихограммы» поэт представляет нам образцы собственно визуальной поэзии, в которой тот или иной вербальный текст становится основой визуальной авторской интерпретации:

В основе произведения лежат две строки, которые можно интерпретировать и как стихотворное двустишие (вольный хорей), и как сверхкраткий прозаический текст. Однако новое произведение не является ни стихотворным, ни прозаическим: перед нами синтетический текст, основанный на вербальном тексте и включающий его в свой состав, однако мы не имеем точного авторского указания, как мы должны его читать: текст предназначен для рассматривания и интерпретации.

Точно так же вербальный компонент перформансов: от особого авторского чтения-пения до знаменитого крика кикимора (в котором вербально только название). Его некорректно интерпретировать как стихотворный или прозаический текст, даже если в основе лежит вербальный первоисточник, имеющий (на бумаге) вполне определенную ритмическую природу: синтетический текст принципиально не может интерпретироваться по правилам литературного, тут нужны, как говорилось, синтетические же методики описания и фиксации.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК