I

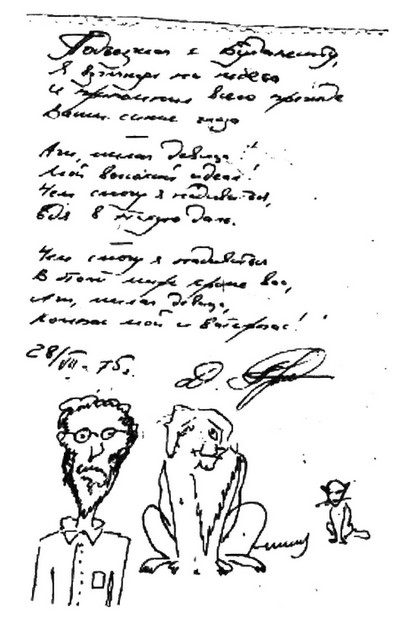

Это стихотворение — одно из ранних, со всей очевидностью не предназначенное для публикации (и, насколько мне известно, не опубликованное)[160]. На страничке, вырванной из блокнота-травелога, именно благодаря ее крайней простоте проявились те качества, которые составили в итоге, на мой взгляд, фундаментальную основу столь широко развернувшегося в конце концов творчества ДАПа.

Что я имею в виду? Стихотворение по-игровому ориентировано на «модель», созданную — конечно же — Пушкиным, на его известнейшее стихотворение «Подъезжая под Ижоры», переложенное на музыку Г. Свиридовым и многими другими композиторами, исполнявшееся бесчисленное количество раз то в числе русских романсов, то как стихотворение (в частности, Смоктуновским), т. е. — что очень важно! — стихотворение ДАПа ориентировано на текст классика Пушкина, абсолютно растиражированного и идеологизированного в русской культуре, особенно советского периода.

Думаю, именно поэтому оно было использовано ДАПом в качестве прототекста своего творения: нечто подобное ДАП проделывал и с растиражированными и приспособленными к нуждам радиопропаганды стихами Ахматовой, Пастернака и т. д., т. е. уже в этом тексте ДАПа очевидна установка на выявление механизмов культуры, функционирующих как процесс идолотворчетва, в котором союзно участвуют (зачастую не осознавая этого) творящие «единицы» и тиражирующие их, «поклоняющиеся» им «массы»[161].

Стихотворение Пушкина было написано в 1829 г., т. е. уже известным всей читающей России поэтом, и представляло собой закрепившийся за Пушкиным жанр «шутливого признания в любви». Литературоведение его относит к типу «альбомно-эпистолярных посланий», поскольку оно было обращено к 17-летней тогда Екатерине Вельяшовой, включенной Пушкиным в его «донжуанский список».

Из архива Л. Силард.

Подъезжая к Будапешту,

Я взглянул на небеса

И припомнил всего прежде

Ваши синие глаза.

Аги, милая девица!

Мой высокий идеал!

Чем смогу я надивиться,

Едя в этакую даль.

Чем смогу я надивиться

В этом мире кроме вас,

Аги, милая девица,

Компас мой и ватерпас!

28.07.1975 г.

Рисунок Н. Гончаровой на обложке

первого издания поэмы А. Крученых и В. Хлебникова

«Игра в аду» (1912).

Профиль Вельяшовой Пушкин нарисовал на полях рукописи (как он это делал не раз, указывая на объект своих чувств изображением профиля, ножки, руки и т. д.).

Ритмической структурой и особенно лексикой первой и третьей строк своего стихотворения ДАП подчеркнуто отсылает к «прототексту», вступая в «игровой диалог» с классиком № 1, другими словами: молодой и еще фактически не известный (во всяком случае, еще нигде, даже за границей, не печатаемый) автор — принимая позу самоумаления, прежде всего благодаря нарочитой неуклюжести своего текста, в частности ошибочному построению словоформ типа «едя» («едя в этакую даль») или нарушающим узус словосочетаниям («компас мой и ватерпас»), но и «авангардным рифмам» (идеал — даль), — начинает игровую, однако по существу очень серьезную полемику с мировидческими установками избранного им прототекста — творения классика (как и в случае с Пастернаком).

В чем это проявляется?

1) Если стихотворение Пушкина — очевидное, хотя и шутливое в концовке, любовное послание, то стихотворение ДАПа обращено к «девице» (на самом деле — к маленькой девочке), рисуемой не как объект любовного ухаживания, а как «высокий идеал», о котором тоже вспоминается при взгляде на небо и говорится тоже с шутливой улыбкой.

2) Если рисунок, которым Пушкин сопровождает свое стихотворение, — традиционная для этого жанра, по крайней мере у Пушкина, «иллюстрация» объекта любовного увлечения (профиль, ножка), то рисунок ДАПа изображает не объект, а автора послания, т. е. представляет своего рода автопортрет, который оказывается переводом словесного автопортрета, запрятанного в тексте стихотворения, в портрет изобразительный: словесное и визуальное изображения поддерживают друг друга, особенно в том, что касается игрового подчеркивания самоумаления автора перед огромностью открывшегося его взору мира. И если словами это выражено как весело разыгрываемое удивление перед дальностью поездки («едя в этакую даль» — хотя всего лишь в Будапешт! — но не забудем, что речь идет о поездке «почти на Запад» во времена, когда это удавалось очень немногим), то на рисунке это представлено как замена ожидаемой по привычке подписи автора — его изображением, «динамизируемым» связанностью с милыми зверушками.

В последнем я вижу специфически приговское перепроигрывание авангардных игр, когда Хлебников, а потом и Хармс, и Введенский, и многие другие (вспомним и Ремизова, и Шагала) увлеченно занимались антропологизацией зооперсонажей (вспомним, например, «Зверинец» Хлебникова), в продолжение чего ДАП, выводя автора текста за пределы антропоморфности, стал сближать его с разного рода «малыми мира сего». Он заявил об этом программно в «Предуведомлении» к «Восемьдесят пятой азбуке (птиц, зайцев, зайчат, клопиков, медведей и меня» и многократно обыграл в шутливых диалогах поэта — но чуть ли не в духе Франциска Ассизского[162] — с «крохотной пташкой» (там же, с. 5), с Котом (там же, с. 168–174), «заенькой» (так! — Л.С.)[163], «конем опавшим» (там же, т. 2, с. 73), «небесной пичужкой» (там же, с. 102) и в обращениях к разного рода живности — вспомним, к примеру, диалоги поэта с мухой и тараканом:

«Мой брат, таракан, и сестра моя, муха

Родные, что шепчете мне вы на ухо»[164].

Особой интерпретации требует, по-моему, также факт «утроения» визуального образа автора в «подписи», указывающего на движение, что я осмеливаюсь — помимо всего прочего — сопоставлять с умножением, удвоением-раздвоением образа автора в стихотворных текстах Вагинова, на которое обратил внимание Д. Сегал[165]. (Вагинова ДАП хорошо знал и ценил, во всяком случае любил говорить о Вагинове, Введенском, почти никогда — о Хармсе. Забегая вперед, к финалу сообщения, хотелось бы также указать на другую аналогию с Вагиновым: подобно тому как Вагинов основные коллизии своей поэзии обобщил позднее в романе «Труды и дни Свистонова», так и многие исходные мотивы ранней поэзии ДАПа обобщились позднее в его романах.)

Что же касается рассмотренной нами странички из блокнота, то она, будучи мысленно помещенной в контекст более или менее подобных ей, ведет к первым выводам.

Во-первых, напрашивается вывод о тесной связанности и взаимопереводимости словесных и визуально-изобразительных образов в творчестве ДАПа, в данном случае — образа автора, причем очевидно, что рисунок (в отличие от словесного текста с его требованием хотя бы отчасти придерживаться языковых норм) обеспечивает гораздо больший простор для отклонений от кодифицированных требований узуса.

Во-вторых, уже этот простой текст говорит об устойчивости в творчестве ДАПа философски (эпистемологически — если пользоваться его терминологией) акцентируемого вопроса о претензии человека на первое место в универсуме, и — кажется — именно потому мир рисуется у ДАПа как раздвинутый «во все концы света», а авторское Я — как некое возражение против слишком уж гордых притязаний человека на исключительность в ряду населяющих землю существ, да и вообще — творений космоса.

В-третьих, это — роль взгляда-глаза (здесь вверх, затем будет и вниз, а под конец — в «Ренате и Драконе» — роль взгляда будет представлена как проверка реальной значимости господства антропного принципа).

В-четвертых, напластования уровней памяти и воспоминания как актуализация переживания и рассказа о нем, благодаря чему нарратив в стихотворении проявляется как элемент травелога.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК