Алексей Бессонов СКАЗКА СТРАСТИ

Алексей Бессонов

СКАЗКА СТРАСТИ

Она его ненавидела. Тихо. Ну а что с этим делать: бытовуха…

И между прочим, традиционные подъездные бабки, скажи вы им об этом, так же тихо пожали бы плечами. И верно — сдуру ведь бесится девка. Бабок, между прочим, было немного. В престижнейшем доме остались только те семьи, в которых пресловутая, всеми ругаемая молодежь смогла подняться до уровня, позволяющего выдавать на-гора немаленькую, в силу новых условий, квартплату.

Подъездные старушенции, естественно, щеголяли в секонд-хендовских дубленках и весьма охотно помогали внукам разгружать багажники их не совсем свежих «фордов» и «байеров». Анна Ивановна, вдова полковника-комиссара, сама когда-то командовала зенитной батереей. Глаз-алмаз, кроме шуток! Когда в тесный старый двор заезжал громадный «Континенталь» ее соседа, тот кричал ей: «Баб Ань, а ну-ка, гляньте там, впишусь ли!» «Линкольн» был старенький, да водитель — глаза молодые, а старая пулеметчица задавала азимут лучше, чем хваленый немецкий целеуказатель.

Жили в общем-то недурно. Молодняк если и дурковал, то исключительно пивом, до водки дело не доходило, а уж про слово «анаша» знали исключительно из программ НТВ. Квартиры агромадные, места всем хватит. Бабки за внуками смотрят — скорее, правда, за правнуками, — так что ж, чего ж не жить; все пашут, дом — полная чаша, страна худо-бедно, но живет; президент опять же новый, представительный мужчина, да еще и молодой, — чего ж не жить…

«Мы-то, помню, как из Венгрии приехали, так у Валентин Григорьича „хорьх“ был, ага. Я-то с Ленинграда еще машину водила, а он, после контузии-то, боялся, вот как… А щас у Сережки моего Ленка села в свой „фиатик“, ж-жих — и ага!» — «А что ей, Пал-лна, они ж молодые…»

Его любили; ее — трудно сказать. Они квартиру не покупали, унаследовали от старенькой бабушки, вдовы полковника: это — статус… Ремонт, понятное дело. Машины две: одной кого удивишь. Ловкий, аккуратный «мерс» у него, а ей он после ремонта купил лапочку, весь двор влюбился — «Пежо-206», темно-вишневая, ласковая, чудная машинка, вроде как котенок в доме прижился. Анна Иванна, сидя на скамеечке, постоянно ловила себя на желании бок ей погладить — ах, до чего ж сладкая она, эта машина! Будто младенчика принесли…

Его любили. Жили они на восьмом этаже, приезжал он, как правило, поздно, но летом вечера долгие, да и тепло; аккуратный, как его машина, приветливый, тонкий да звонкий, все бегом-бегом, телефон на руке болтается. Взбежал по ступенькам, дверью подъездной бахнул, а все приятно. Старушенции тоже девками были — давно, а… И ревность. Смешно, скажете? Ай нет. Ох и нет же: она все какая-то мрачная ходит. Мрачная? Да нет, не так. Внутри у нее что-то было, с самого начала, ага. Молодая… Красивая, между прочим. Высокая — с каблуками его выше. Глаза — безумные, ну разве могут быть у нормального человека такие глаза — голубые? И ведь любил как. Выпивал, да, так а что ж, чего ж и не выпить в субботу — водочки, коньячку, друзья там, но ведь тихо все. Такси мгновенно, распрощались, проводили… Порядок. А Смотрел как! Ох, глаза эти — Анна Иванна, помнится, аж пожалела о годах своих, когда взгляд его раз перехватила. Глазищи у него серые, холодные, но как глянут — ох ты, сердце мое старое…

А она его ненавидела.

Вышла замуж — не потому, что пора. Нет, он ей тогда нравился. И он нравился, и его отец, раздобревший, под старость ставший знаменитым архитектор, всегда веселый, вполне довольный собой, ироничный дядька. Нравились до безумия его друзья, седые, часто волосатые художники: от них пахло дорогущими одеколонами и — травой… Мать его умерла рано, отец с тех пор так и не женился, довольствуясь гаремом из молоденьких девушек, которые вились вокруг него. И нравилось то, что он не брал у отца ни копейки. Он все сделал сам… сам сделал себя, так и не сумев закончить университет. Нравилось: он был спокойный, он так легко и уверенно водил свою «девятку», у него — тогда! — была такая завораживающая улыбка…

А потом она научилась его ненавидеть.

Он купил «мерседес». Это было уже после квартиры. После квартиры, но до ремонта — это важно. Цэ-класс, два-и-восемь, почти экстрим, дерево, люк, навороты — а ремонт он свалил на нее. Он просто уехал, у него были дела. Но тогда ей это нравилось — бригада аккуратных хохлов мгновенно сделала все, что он требовал, даже убрала мусор. Она варила им борщ и обживала эту, новую для себя территорию. Они ели свинину, вежливо благодарили и уходили. А потом приехал он. И ее поразил, тогда еще впервые, его взгляд: холодный, расчетливый. «О’кей, малыш. Это порядок. Надеюсь, порядок будет и дальше».

Он никогда, нет, никогда не лгал ей. «Я обожаю тебя, котенок. Вот, смотри. — И он бросил на стол ключи с характерной эмблемой: золотой лев встал на дыбы. — Я так люблю тебя…»

Они праздновали окончание ремонта, за столом были его друзья и ее институтские подруги; все зааплодировали.

В этот момент она ненавидела их всех.

Два комплекта ключей упали почти ей в тарелку. На них был лев, и о, как она ненавидела этого льва! На нее смотрел муж, подтянутый, аккуратный, с его такими ухоженными тонкими руками — ах, этот маникюр! — белоснежные зубы, тихая улыбка… Ей казалось, что это улыбка идиота.

Он никогда не бил ее.

Он никогда, ни при каких обстоятельствах не повышал на нее голос.

Она возненавидела его — именно в тот момент, когда ключи с золотым львом упали на стол рядом ее тарелкой. Она научилась ненависти и, одновременно, зависти: она завидовала этой суке Ирке, которая вышла замуж за обычного лоточника… этой Маринке, у нее Мишка врач, живет на зарплату, но ведь живет! А ее муж, едва привыкнув к новому для себя месту жительства, стал читать Конфуция. Он устроил себе отдельный кабинет, он загромоздил его книжными полками и принялся перемежать Шопенгауэра с Ирвином Шоу. Он купил себе старинный письменный стол, старинную лампу, он купил себе трубку.

Скоро ему исполнилось тридцать. «У тебя такой милый львенок, — говорил он про ее машину, — почему ты ездишь на такси?» В доме пахло «Амфорой». Он приобрел странную привычку — прежде чем прийти к ней в постель, он тщательно чистил зубы и обрызгивал себя одеколоном. Она тонула в запахе — это был дорогой запах, и в ней росла ненависть.

Она научилась ненавидеть его тело. Это было тонкое, без капли жира, мускулистое и удлиненное тело. Это были тонкие, сильные пальцы, их ласки, способные довести до безумия монахиню, — ее они доводили до рвоты. На этом теле не было лишних волос, ни одного. Оно было гладкое, как поршень, движущийся в одном из шести цилиндров его «мерседеса»; уверенное в себе, почти мальчишеское, но в то же время мужское тело… о, как она ненавидела его! Она научилась ненавидеть звуки, доносящиеся из ванной, — звуки, свидетельствующие о том, что он скоро войдет в спальню, мягко опустится рядом с ней и начнет шептать все те глупости, от которых у нее заранее болит голова. Он будет тыкаться в нее носом, он станет гладить ее своими мягкими пальцами… О нет!

Скоро он понял. Нет, он не стал закатывать истерик или требовать объяснений — он стал ночевать в своем кабинете. Теперь он приходил к ней только тогда, когда визиты друзей и деловых партнеров вынуждали его принять на борт не менее полукилограмма коньяку — а ничего другого он не пил. Он делал свое дело с максимальной деликатностью. Он целовал ее — пару раз он даже пытался вызвать ее на «на разговор». Он был честен. От этой честности ее тошнило. И именно тогда ей стали сниться сны.

Однажды, поднявшись с их огромной постели, он спросил у нее:

— Господи, ну почему? Ведь ты даже не хочешь говорить…

Она не сказала ему ни слова. Боль, волной ударившая ей в спину, не имела никакого значения. Ей уже снились сны.

Сперва ей приснились крылья. Запах пришел позже, позже на несколько ночей — острый, пряный запах, совершенно незнакомый ей ранее, поглотивший ее — да, он пришел позже, а сперва были крылья. Огромные черные крылья, они накрыли ее и понесли куда-то далеко; восторг, страх, страсть — сразу же, в тот же миг, словно и не было всех этих лет. Она летела. Она проснулась — дело шло к рассвету, а летом рассвет так спешит. Рядом спал он, округло вздымалось его светлое плечо, привычно пахло двухсотдолларовым Запахом Настоящего Мужчины и слабо белели ухоженные ногти, лежащие на голубом шелке подушки, — модно.

Вечером он пил коньяк со старинным другом. В коридор тянуло сигарным табаком, из кабинета доносились яростные взрывы гитар. В молодости они играли. Они играли харду, он с ума сходил от последних навороченных новинок — ах, малыш, я предпочитаю Европу, арт-н-хард, прогрессив, это так круто… она фыркала, совершенно не желая понимать, зачем тратить деньги на эти дурацкие компакты и дорогую аппаратуру. Деньги были его — она молчала. В кабинете ревели гитары, она приняла сибазон и легла спать.

И сразу же ее накрыли крылья. Они несли ее над бескрайней красно-черной равниной. Она пыталась поднять голову — и не могла, чужая, тугая плоть облекала ее сверху, не давая увидеть, кто несет ее кажущееся таким тщедушным тело. Она смотрела вниз. Там камни перемежались с волнами песка: песок был черным, камни — алыми.

И вот они опустились. Под ней была красная, шершавая поверхность огромного монолита. Она решилась открыть глаза — да, камень был красным… тогда она подняла голову. Запах, этот магический аромат, кислый и сладкий одновременно, давно уже сводил ее с ума: теперь он стал еще сильнее — это был запах мужчины, почти забытый ею за годы супружества. Она подняла голову.

Над ней, ясно вырисовываясь на фоне далекого коричневого заката, возвышался темный силуэт огромного мужчины с рельефной мускулатурой. И он имел крылья! Они росли из его плеч — сейчас, наполовину сложенные, крылья казались неким подобием плащ-палатки, повисшей за спиной мускулистого офицера. Он смотрел на нее, в закатном полумраке поблескивали его янтарно-желтые, как у персидского кота, удлиненные глаза.

— Ты испугалась? — негромко спросил он.

Она не нашлась что ответить. Камень не был холодным, нет, ее холодило присутствие этого невообразимого существа и еще невероятная ОЩУТИМОСТЬ сна. Она ощущала полет, она жила в запахе, в этом таком сладком для нее запахе настоящего, огромного, готового подмять ее самца… Она почувствовала, как теплеет низ ее живота… Она сдвинула ноги.

— Нет, — ответила она, гадая, когда сон уступит место привычным дневным коллизиям. Запах сигарного табака, так мучивший ее на протяжении всего вечера, куда-то исчез.

Она подняла голову, она заглянула в желтые глаза крылатого существа.

— Нет-нет, — проговорил он, читая ее желания. — Всему свое время.

И опять запахло сигарами, а тишину разорвал надоедливый вой электрогитар и грохот барабанов. Он пришел к ней этой ночью; он был почему-то зол на нее, он был яростен до грубости — настолько, что даже сумел доставить ей некоторое удовольствие.

А следующей ночью крылья подняли ее — опять. На сей раз они летели недолго.

Опустив ее на землю, желтоглазый вдруг исчез. Она огляделась, не веря тому, что видит, — вокруг нее щерился древними желтыми камнями узкий двор старинного замка, глухо мощенный крупными черными булыжниками; кругом не было ни души. Она посмотрела на тяжелые, потемневшие от времени двери главной башни и содрогнулась от холода. Словно ощутив ее, с неба упала крылатая черная тень.

— Идем, — просто сказал он, и она пошла вслед за ним.

Двери открылись будто по волшебству — лишь боковым зрением она успела разглядеть две низкорослые фигуры, склонившиеся по углам. Стрельнув глазами, она прошла вслед за ним в огромную залу, где жарко пылал камин, а на огромном, под рост хозяина, столе тонула в соусе утка, зеленели овощами салаты, стопкой высились на глиняном блюде горячие лепешки.

Ели они молча. Бросив в угол кости, он хлопнул в ладоши — и тотчас из темного угла выросла миниатюрная скрюченная фигура, просеменила к столу, в свете масляной лампы возник большущий кувшин — и серебряный кубок, стоявший перед ней, отозвался довольным бульканьем вина.

— Я хочу, чтобы ты была счастлива, — произнес он, поднимая свой кубок — огромный, с золотой насечкой, — ты достойна счастья…

— Ах, — едва слышно вздохнула она.

Вино было довольно противным. За годы, прожитые рядом с утонченно-элегантным мужем, она привыкла пить столь же элегантные грузинские и молдавские вина, нисколько, впрочем, не задумываясь о тех особенностях «букета», о которых так любили толковать его друзья.

В три глотка она выпила кубок. Правая рука машинально пошла вдоль стола в поисках шоколада, но его здесь, увы, не было. Крылатый недоумевающе поглядел на нее:

— Тебе не нравится мое вино?

— Отлично… — прошипела она. — Отличное вино.

Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она открыла глаза.

В сером свете дождливого утра темным пятном вырисовывалось лицо мужа. Ее сознания коснулся запах — одеколона, зубной пасты, кожи — от чехла мобильного телефона, который лежал у него в кармане, — запах спокойной, уверенной в себе ненависти. Ее ненависти.

— Малыш, — тихо произнес он, — я поехал. Не забудь, пожалуйста, что мы договорились везти твою маму к стоматологу… Договорились на двенадцать, а уже десять. Вставай…

Мягкие, теплые губы коснулись ее лба, и она едва не застонала.

— Гадина, — сказала она ему вслед шепотом, — как же я тебя…

Она была рада, что вечером он, ни говоря ей ни слова, ушел в кабинет — и в спальню проник сладковатый запах трубочного табака.

На сей раз крылья несли ее совсем недолго. Едва раскрыв глаза, она увидела себя в просторной зале: по правую руку от нее на высоком стуле сидел он, желтоглазый, а дальше, вдоль стола — такие же, как он, крылатые, облаченные в странные чешуйчатые металлические доспехи.

— Время не ждет, — гулко произнес один из них, и желтоглазый тотчас же поднялся.

— Да, — сказал он. — Битва решит… Я должен найти выход! И я найду его!

— Ты привлек женщину срединного мира? — иронически спросил кто-то.

— Она верит мне.

— Что ж… пусть так. Пусть ее кровь послужит нам… хотя бы в качестве утешения.

Желтоглазый вспыхнул:

— Нет! Ее душа принадлежит мне!

— О чем ты… говоришь? — с усилием спросила она.

— Что? — удивился он, будто только что заметил ее. — Я… ах нет…

Взмах крыльев — и под ней снова помчалась черная равнина, усеянная красными пятнами каменных массивов.

— Надежда, — услышала она над собой. — Надежда, страсть… Надежда на познание страсти — разве не этого ты ждала в течении многих холодных лет?

— Да, — прошептала она. — Да, да, да! Все впустую… я живу в холоде. Нет… нет смысла… да, да, да!!!

— Ты нужна мне!

Она снова ощутила его запах. Она снова ощутила тугую, бьющую над ней плоть — волю мышц, покоряющих небо, обжигающее тепло огромного, давящего на нее мужчины, свист ветра.

— Я приду к тебе! Я приду тогда, когда ты станешь моим спасением! Ты готова?

— Да!.. Да!..

Она сидела на балконе, удивляясь тому, что на безоблачном — еще час назад — небе не видно звезд. На город опустились тучи? Странно: это выглядело совершенно иначе, так, будто чье-то гигантское крыло накрыло светящийся вечерними огнями мегаполис. Небо было черным — ни туч, ни звезд. Из кухни доносились звуки музыки и пьяные мужские голоса. Звон рюмок, очередное обсуждение — сперва политика, потом бизнес, затем, по мере наливания коньяком, они начнут рассуждать об отношениях Леннона и Оно, а чуть позже, помянув покойника Заппу, станут восторгаться творениями Гауди. Она не была в Испании. Она вообще нигде не была, ее не удивляли пирамиды, минареты и эта, как ее там, все уши уже прожужжали, «Саграда Фамилия»… Ехать к черту на рога, чтобы полюбоваться каким-то идиотским собором! Она смотрела его на видео, и он не произвел на нее ни малейшего впечатления.

Опять взрыв хохота, шаги, чей-то ехидный голос: «Господин старшина первой статьи, как рядовой необученный — докладываю: такси у подъзда, а нам пора это вот… валить». Ах, ну да, он же служил в морской пехоте, на Дальнем… как он этим гордится! Однажды он вытащил ее на охоту. Лес, камуфляж, друзья — всем слегка за тридцать, у большинства ученые степени: социология, экономика… некоторые прошли войну на Кавказе. Они выперлись на какое-то глухое лесное озерцо, расчехлили удочки. Карась — огромный, жирный, — он осторожно снимает его с крючка, машет над головой и бросает далеко в воду. Хохот. Вертикальный «Зауэр» сороковых годов — целое состояние — валяется на песке. Сервиз, вынутый из рюкзака, и расколоченный в воздухе. «Дура, зачем ты взяла эти резиновые перчатки? Зайца обдирать? Какого зайца? Идиотка! Разве солдат станет стрелять в живое?»

Руки. Руки на руле. Рука, спокойно лежащая на кулисе. Обручальное кольцо, на мизинце — узкий перстень с рубином. Рука, управляющая чейнджером с компактами. Правая нога. «Спешить? Куда, в морг? Успеем».

Светящаяся стрелка спидометра, намертво прилипшая к цифре «60». Левая рука держит сигару, потом она плавно переползает на руль. Она держит его на двенадцати часах. «Не делай так, малыш. Мне можно — а тебе пока не стоит». Острые скулы. Высокий, подтянутый — всегда. Водит машину, стреляет из пулемета, может сделать укол — совсем не больно. Плачет, когда больно мне — было… Она всхлипнула. В это момент хлопнула дверь, и по коридору едва слышно зашуршали шаги мужа.

— Комары поедят, — услышала она за спиной его голос — хриплый от выпитого. — Давай вылазь с балкона.

Он был полуголый — джинсы и тапочки. Мягко щелкнул выключатель ночника.

— Я купил себе статью. — Из-за спины он вдруг извлек большой пистолет. — Не бойся, Ленька пробил номера — он копаный, чистый. Смотри, лапа какая — кольт, армейский, одиннадцать, сорок три, слона за борт вынесет.

Узкая рука без усилия передернула затвор. Он явно любовался покупкой, ему не терпелось опробовать ее в действии. Боевой пистолет! Ее шатнуло. Ружей в доме было более чем достаточно, но такого он еще не приносил. Он был доволен собой. Пистолет бесшумно лег под его подушку. С шорохом сползли на пол джинсы.

— Давненько я уже не был со своей женушкой.

Она вздохнула. Возможно, сегодня он будет похож на мужчину…

— Ты уверен, что он не выстрелит?

— Я похож на идиота?

Он был отвратителен. Легкие касания пальцев, теплые, чуть влажноватые губы, скользящие по ее телу, невозможность ощутить хотя бы это, сухое, пропахшее табаком и одеколоном тело, — она уснула, провалилась во тьму, мечтая отделаться от него раз и навсегда, страдая от невозможности этого, — едва не со слезами, но рыдать она себе не позволяла. Рассвет осторожно прокрался в спальню через незапертый балкон.

Она открыла глаза. На перилах сидел крылатый. Не тот, желтоглазый, а — мощнее, узкая борода свисала до самой груди. Ветер заносил в комнату его характерный аромат, запах человека, преодолевшего немалое расстояние, отразившееся на нем пбтом и солью.

— Он ждет тебя, — услышала она.

Одеяло полетело на пол. Она встала, потянулась, с торжеством посмотрела на скрючившуюся на простыне фигуру мужа — жалкую, младенчески беззащитную, — и шагнула к балкону. В темно-синем рассветном небе кружила черная точка.

Муж неожиданно зашевелился. Его серые глаза настороженно стрельнули по комнате.

— Гос-споди… — прошептал он. — Господи боже мой!..

Правая рука скользнула под подушку.

— Уйди! — От крика, казалось, зазвенели стекла балконной двери. — Уйди, на хр-р!..

Крылатый выпрямился, но времени у него уже не было: первая пуля — тяжеленная, тупорылая пуля одного из самых жутких пистолетов этого мира — ударила его в грудь… Крылатый не успел упасть, как вторая разнесла ему череп, и она, стоявшая на пороге балкона, оказалась обрызгана мерзкой желто-кровавой массой.

Она оглянулась. Муж, сжимая в руке свой кольт, стоял посреди спальни — ноги раздвинуты и чуть согнуты в коленях, безумные от ужаса глаза шарят в поисках новой цели. Она посмотрела в небо — черная точка приближалась, понемногу принимая очертания ширококрылой фигуры, — и тогда она, смеясь, перебросила ногу через перила балкона и шагнула вниз.

И утренний воздух, упругий, сладко-холодный, подхватил ее, понес на своих бессмертных крыльях. Крыльях, вселивших в нее страсть — ту страсть, которой она была лишена так долго.

Выстрелов она уже не слышала.

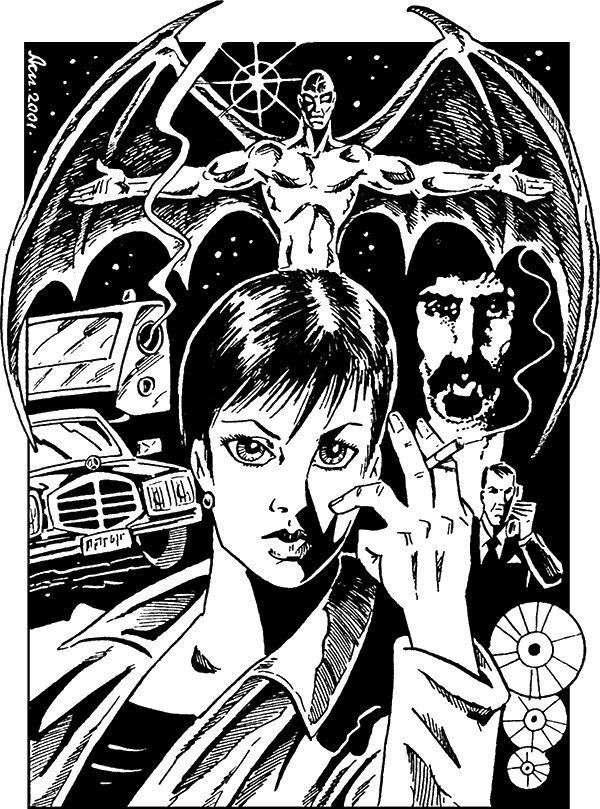

Рис. А. Семякина

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

СТРАСТИ ПО ЛИДИИ

СТРАСТИ ПО ЛИДИИ Того, что она могла дать русской литературе, мы и вообразить не можем А. Блок Об этой женщине слагали легенды. Когда она, в огненно-красной тунике, прихотливо задрапированной на плечах, обнажавшей ее прекрасные руки, появлялась в комнате без мебели, с

Страсти по Гарри Поттеру Диалог у монитора. Как Джоан Роулинг судится не ради денег

Страсти по Гарри Поттеру Диалог у монитора. Как Джоан Роулинг судится не ради денег Писательница-миллиард ерша отстояла свои права: через суд запретила издавать энциклопедию «Лексикон», которая посвящена её книгам о Гарри Поттере. Автор этого литературоведческого труда

«Menschen und leidenschaften» («Люди и страсти») (1830)

«Menschen und leidenschaften» («Люди и страсти») (1830) В основу драмы легла семейная распря между отцом и бабкой[57], но лишь на уровне ситуаций, а не характеров. В центре драмы – Юрий Волин, которому свойственны благородные, гуманные и возвышенные чувства, но который одинок и сознает

Глава X Страсти по Томасу Манну

Глава X Страсти по Томасу Манну Кто увидел красоту воочью, Тот уже отмечен знаком смерти. Август фон Платен Сказано: «Дашь волю сердцу — станешь демоном, а смиришь сердце — приблизишься к Будде». Уэда

"ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТРАСТИ" (Crimes of Passion) США. 1984.107 минут.

"ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТРАСТИ" (Crimes of Passion) США. 1984.107 минут. Режиссер Кен Рассел.В ролях: Кэтлин Тёрнер, Энтони Пёркинс, Джон Лафлин, Энни Поттс.В - 0; М - 3; Т - 2; Дм - 3,5; Р - 4; Д - 4,5; К — 5. (0,583)Ленту английского режиссера К.Рассела легко можно принять (и, к сожалению, принимают) всерьез, как

"СЕРДЕЧНЫЕ СТРАСТИ" (Crimes of the Heart) США. 1986.105 минут.

"СЕРДЕЧНЫЕ СТРАСТИ" (Crimes of the Heart) США. 1986.105 минут. Режиссер Брюс Бирсфорд.В ролях: Дайан Китон, Джессика Лэнг, Сисси Спейсек, Сэм Шепард, Тесс Харпер.В — 4,5; М — 3; Т — 2,5; Дм — 3,5; Р — 4; Д — 3; К — 4. (0,67)С третьего захода (после картин "Нежное милосердие" и "Царь Давид") австралийцу

8. Судьба и страсти: принуждение или бунт?

8. Судьба и страсти: принуждение или бунт? Самым тесным образом судьба связана не только со «светом и людьми», но также со страстями; собственно говоря, она и повелевает ими или вызывает их к губительному бытию. Ср. у Тимофеева в «Не осуждай!»: «Мы – гости пьяные на буйном

Страсти Христовы

Страсти Христовы В защиту Мела Гибсона Фильм Мела Гибсона вызвал, в сущности, полемику не эстетическую, но этическую. Все мы априори знаем, что Сына Божия сыграть нельзя. Ну а если Джеймс Кевизел столь дерзостно согласился отдать себя в руки режиссера, то возникает вопрос:

10. Сказка и миф

10. Сказка и миф Но если мы обряд рассматриваем как одно из проявлений религии, то мы не можем пройти мимо другого проявления ее, а именно — мифа. Об отношении сказки к мифу существует огромная литература, которую мы здесь целиком обходим. Наши цели не непосредственно

АЛТАРЬ СТРАСТИ (7-стопные хореи и др. ритмы)

АЛТАРЬ СТРАСТИ (7-стопные хореи и др. ритмы) 1 Любовь и страсть — несовместимы. Кто любит, тот любовью пьян. Он не действительность, а мнимый Мир видит сквозь цветной туман. Он близости, а не сближений С любимой ищет; в жданный миг Не размеряет он движений По указанью мудрых

11. «Отношение к страсти»[*]

11. «Отношение к страсти»[*] Лесбийская литература — от субкультуры к культуре1Выделение и попытка если не исследования, то, по крайней мере, описания определенных тенденций лесбийской литературы в рамках современного российского литературного процесса могут показаться