Федор Чешко ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В МИРЕ АНГЕЛОВ

Федор Чешко

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В МИРЕ АНГЕЛОВ

Кондиционеры (а их в этом просторном кабинете было аж три) почему-то не работали; в распахнутые окна ломились кленовые ветки, тронутые уже первым намеком на осеннюю желтизну, и дух перегретой солнцем пыльной листвы нелепо и странно мешался с тем своеобразным запахом, который невесть отчего поселяется в любом учреждении, хоть как-то связанном с медициной.

Профессор снял и повесил на спинку кресла пиджак, до полной фривольности ослабил галстучный узел. Но легче не стало. И попытка высунуться как можно дальше в окно тоже не принесла облегчения. Оттуда, из-за толстого полога неухоженной и неопрятной листвы, не проникало ни малейшего шевеления воздуха. Правда, какое-то движение снаружи все же имелось. Откуда-то издали внезапно накатил слитный многоногий топот, и из еще более дальнего далека принеслось: «Минимум две инъекции, слышите? И фиксатор обязательно! Скорей!»

Тихий шелест раздвигающихся дверных створок вынудил профессора отвлечься от отзвуков явно нештатной ситуации, происходящей где-то в недрах уникально-передового санатория.

Вошедший молодой человек («молодой» — это, конечно, с точки зрения профессора, причем именно конкретного) был просто до неприличия элегантен и свеж — в такую-то жару! Безукоризненно стерильный медицинский халат, аккуратно подстриженная бородка клинышком… очки в вычурной замысловатой оправе… и папка в руках тоже вычурная, с какими-то замысловатыми пряжками…

— Добрый день. — Голос вошедшего был вполне под стать его внешности. — Главный врач приносит свои извинения, но он, к сожалению, лишен возможности оказать вам должное внимание и почтение. У нас, видите ли, непредвиденные осложнения в особом блоке…

— «Особый» — это, вероятно, для буйных? — с некоторым ехидством осведомился профессор, пожимая крепкую прохладную руку.

— Н-ну, как вам… — Свободные от бороды участки щек молодого человека слегка зарделись. — В общем, конечно, да. Чаю? Кофе? Или, может быть, коньяку?

— По нынешней погоде предпочел бы чего-нибудь холодного и безалкогольного.

Относительно молодой бородач с готовностью отступил на пару шагов и крикнул в разъехавшиеся при его приближении двери:

— Будьте любезны, минеральную воду и лед!

— Ну ладно. — Профессор неторопливо уселся в кресло, спинка которого уже была оккупирована его пиджаком. — Главврач занят — и ну его к монахам. Надеюсь, я приглашен не ради оказания мне знаков внимания, а действительно для серьезной консультации. Итак… э-э-э… а вы, собственно, кто?

— Я, собственно, лечащий врач того самого «затруднения», из-за которого мы сочли возможным побеспокоить вас. Конечно, ничего особо экстраординарного не отмечено, аналогичные случаи широко описаны в литературе, но что-то тут… Вот здесь у меня история болезни. Хотите ознакомиться сейчас или, может быть, отдохнете с дороги?

Вместо ответа, профессор требовательно протянул руку. Его собеседник торопливо выхватил из папки тонкий пластиковый файл.

Снова зашелестела дверь, впуская хорошенькую девицу (ноги в три четверти общей высоты, халатик на полладони ниже тазобедренного сустава и, наверное, на столько же длиннее юбки). Пока сие очаровательное явление сгружало на стол с принесенного подноса сифон, полоскательницу со льдом и бутылку некоей розовой жидкости, вопреки давешней просьбе гостя явно не являющейся чем-то безалкогольным, профессор углубился в чтение.

Занятие это, похоже, оказалось весьма увлекательным. Даже когда пришлая барышня очень низко нагнулась над столешницей и приблизила свое декольте чуть ли не к самому лицу именитого консультанта — даже тогда означенный консультант удостоил приближенное лишь рассеянным мимолетным взглядом. И вслед барышне он тоже глянул лишь мельком, хотя она, завершив разгрузку подноса, не ушла, а прямо-таки утанцевала, соблазнительно раскачивая всем, чем только могла.

— Я не понимаю, — сказал, наконец, профессор, не отрываясь от чтения, — это медицинский документ или беллетристика?

— Это документ. — Лечащий врач заложил руки за спину и, чуть ссутулясь, принялся неторопливо бродить из угла в угол. — Видите ли, больной и поступил-то к нам в очень тяжелом состоянии, а теперь…

— Простите, — перебил профессор, — это что же, записано с его слов?

— Нет, не со слов. Это записано им лично. Он сам так захотел: если, видите ли, он будет рассказывать, его станут перебивать и запутают. А так… — Врач прекратил бесцельные блуждания по кабинету, подошел к столу, уперся кулаками в гладкий полированный пластик. — Он не спит. У нас он уже пятые сутки, и неизвестно, сколько времени лишал себя сна прежде.

— Лишал себя?..

— Да. Спать ему сейчас хочется невыносимо, но он, знаете ли, на все наши старания изобретает поистине изуверские контрмеры…

— Больше пяти суток? Да он же теперь должен быть в состоянии тяжелейшего нервного истощения!

— Так и есть. Возможно, именно этим его состоянием вызвана подобная, я бы сказал, экзальтированность стиля. Может статься, он считает себя литератором или на самом деле является таковым.

— А кто он в действительности? Здесь об этом ничего не…

— Мы обратились в соответствующее ведомство, но оттуда пока ничего. Наверное, запрос затерялся. Сейчас готовим повторный.

Профессор пожал плечами и вновь углубился в чтение.

* * *

«…Жизнь, знакомая по давним мучительным снам… По снам, мучительным именно тем, что были они всего-навсего снами; необходимость просыпаться — вот что было мучительного в этих редких и ярких снах…

Как же все-таки назывался тот город?

Наверное, чтобы вспомнить, снова нужно увидеть его во сне. Его. Огромный и разный. Город, в котором рубленые шрамы парадных улиц стиснуты меж неприступных гранитных отвесов, ломящихся барельефами, фальш-колоннами, стрельчатыми двусветными окнами; в котором парки имеют отношение скорей к геометрии, чем к ботанике, а вычурные дворцы уживаются с немощеными улочками — мирком черепичных крыш, резных ставен и неумолчного шепотка травы под медленным ветром… Город, несмотря на высокомерную пышность главных своих кварталов, придавленный, покоренный вспучившимся в самом его центре гигантским зданием… да нет, не зданием. В людских языках еще не выдумано подходящего слова для этого беспорядочного нагромождения ослепительных куполов под зарослью витых черных башен, ранящих облака отточенными жалами шпилей… Как не выдумано еще людьми слов для того, что безумолчно неслось оттуда, из этого дворца над дворцами. Гимн? Псалом? Хорал? Все не то. Никакими словами не передать всеподминающего величия этой мелодии — простой до примитивности, прекрасной до ужаса, торжественной до балагана… обволакивающей, засасывающей… чарующей… Она была слышна в любой точке города — где-то звучала подобием отдаленного грома, в иных местах ощущалась подспудно, не слухом, а всем телом, принимающим на себя ритмичную вибрацию почвы… Но — так ли, иначе, а ощущалась она везде.

С раннего детства мне случалось звенеть каблуками по ажурным чугунным мостикам-тротуарам, протянутым на уровне вторых этажей; подглядывать обрывки чужой жизни, трогательно-жалко норовящей отгородить себя оконным слюдяным блеском; ловить черных ящериц на мощенных ракушечником аллеях; бродить меж полуруин, оплетенных диким вьюном; и подслушивать рассказы греющихся на солнце статуеподобных ссохшихся старцев о том, когда и почему запустели окраинные кварталы великого города — молодежь-де не хочет жить по старинке, брезгует копаться в земле и (подумать только!) за морковью да репой бегает в магазины… а раньше, бывало… вот, мол, помню, еще до Победы…

Это были сны. Редкие, томительные какой-то странной пересортицей чувств — именно благодаря таким снам я с юных сопливых лет догадался, что восторг и страх друг дружке кровные братья. Я был чужим в этом снящемся городе, мне там дивились, меня там не принимали, и неприятие это казалось очень правильным, радостным даже… и обидным до слез. Я знал, что туда нельзя, никак нельзя; там было неуютно, опасливо, чуждо… и все равно меня тянуло туда, как нашего дворника, багровоносого дядю Шибздю, тянуло к мутному пшенному шмурдяку.

А однажды странный город из снов облагодетельствовал меня настоящим смертельным ужасом.

Сам черт, наверное, не вспомнит уже, какая такая надобность занесла меня на ту старинную тихую улочку, когда-то давным-давно, чуть ли не при Екатерине еще, выстроенную немецкими колонистами по их тогдашнему немецкому вкусу. Над городом — над моим, доподлинным, родным и знакомым до смертной скуки — нависало яркое летнее предвечерье, было душно и томно: где-то за горизонтом выспевала гроза; а улочка показалась такой уютной, тянущий вдоль нее истомный сквозняк так неожиданно и приятно пах приречной зеленью, что я против желания машинально свернул на выгибающуюся плавным серпом булыжную мостовую. Ни о чем я тогда не думал, не выискивал никакого сходства — просто шагал да шагал себе без цели и смысла по плотному (бумажный листок не втиснешь) мощенью, в глубокой тени диковинно выдвинутых навстречу друг другу вторых этажей, лениво рассматривая ажурные полуприкрытые ставни, старинные фонарные столбы с чугунными подножиями, виноградные плети, раскорячившиеся по обомшелым кирпичным стенам…

Я не заметил, когда это произошло. Скорее всего, именно так, как показалось — вдруг, ни с того ни с сего, влажная прохлада встречного ветерка сменилась чуть приплесневелой промозглой сыростью, в сердце на ничтожную долю мига вонзилась и тут же исчезла ледяная игла, и внезапно поверилось: стоит лишь сделать еще с полдесятка шагов туда, за убегающе-плавный уличный выгиб, и… и…

Никогда в жизни — ни до, ни после — мне не приходилось так бегать. В груди неистовствовал горячий распирающий бубен, ноги оскальзывались на малейшей неровности мостовой (а булыжная мостовая — это одна сплошная неровность), хрипящий рот вместо воздуха захлебывался горьким горячим потом, а я бежал, летел, несся, потешая одиноких прохожих. Так несся, словно за мною черти гнались. „Словно“?

Невинная прогулка оставила по себе дурацкую вздорную память: как будто, смалодушничав, упустил что-то безвозвратное, выпадающее в жизни лишь считанные разы, и в то же время будто бы чудом и в самый последний миг уберегся от несчастья более жуткого и более непоправимого, чем смерть.

Безвозвратное — упущенное и избегнутое — догнало ночью.

Там тоже настала ночь; мои шаги нескромно отдавались в гулком месиве мрака и бесстрастной фонарной желтизны; и все с той же пережитой днем плавностью ускользал впереди неизломчивый украдливый выгиб облепленных растопыренным виноградом уличных стен; и нависали над головой выдвинутые навстречу друг другу вторые этажи, прикрывая смеженные жалюзи козырьками черепичных карнизов… Все было как днем, только теперь булыжная мостовая беззвучно пела великий гимн великого города.

А потом тихонько проскулили дверные петли, и из открывшегося черного проема (а сперва примерещилось, будто бы прямо из стены) вышагнула ОНА.

Она казалась такой одинокой и растерянной — одна среди оправленного камнем ночного безлюдья; она так смешно и трогательно испугалась эха шагов, коверканного насмешничающими стенами…

Я спросил:

— Вам страшно? Вас проводить?

Она отвела со лба смоляную прядь, скользнула по моему лицу бездонным провалом взгляда и ответила:

— Да.

— А меня вы не боитесь? — спросил я снова.

— Вас — нет. — Облитая черным сверканием по-ящеричьи гибкая фигурка подскользнула, пристроилась рядом, взяла под руку… — Пойдемте скорей, тут близко.

Теперь, когда я двинулся в том же направлении вместе с НЕЮ, выгиб улицы раздумал ускользать. Через каких-нибудь полдесятка шагов дома шарахнулись в стороны, подспудные отзвуки гимна резанули по ушам подобием отдаленного грома, и мостовая, перелившись в ажурный чугунный мост без перил, круто взмыла над встопорщенной крышами и шпилями бездной. Далеко впереди громоздились огненосные купола, и жалили ночное небо черные башни, и льющийся из-под самых наших ног мост еле заметной волосинкой упирался туда, в подножие великого дворца над дворцами…

— Вам еще рано. — Маленькая, но сильная, неприятно ногтистая рука дернула за локоть, увлекла в сторону, под четкие шары и диски древесных стриженых крон. — Храм Великой Победы еще не примет вас. Но может быть, скоро… скоро… скоро… — То ли шепот, то ли несмелое эхо барахтается меж деревьев, изувеченных садовниками-компрачикосами…

Аллея. Хруст щебня-ракушечника под неспешными прогулочными шагами. Редкие вычурные фонари. Кружащий голову запах прозрачных белых цветов. Кружащий голову запах искрасна-черных волос, узкое запястье, отдыхающее в твоей руке… И громовые отзвуки гимна вдруг тонут в хрустальном журчании радостного тихого смеха:

— Смотрите, ящерка! Рогатая, как ангелочек!

— Ангелочки не бывают рогатыми. Они… это… с голубиными крылышками и нимбами.

И снова рядом, у самой щеки, заливается хрустальным журчанием несуществующий ручеек:

— Смотря где, смотря для кого…

Стена из серого кирпича, оплетенное повиликой крыльцо под черепичным навесом, затворенные окна, подсвеченная фонарем жестяная табличка с номером дома и названием улицы…

— Вот я и пришла.

Дом номер 13. А название улицы почему-то не прочитывается: крупные четкие буквы легко распознаются по отдельности, но упорно не желают сливаться в целое…

— Спасибо вам, заботливый незнакомец. И до свидания. Или, может, зайдете?

— Я спешу…

— Вздор. — Ее голос спокоен, ровен, но чувствуется: в любой миг он может брызнуть все тем же хрустальным журчанием. — Вам незачем спешить. Там, внутри — камин, кофе с ликером, и музыка, и беседа… И… — Черноволосая головка игриво склоняется набок, в затягивающих омутах глаз разгорается озорство…

Жадные ледяные когти впились в горло, волна могильного ужаса выхлестнула заплутавшего человека из властной трясины сна.

Потому, что в последний миг муторного сна, в миг, сумевший оборотить его, сон, смертным кошмаром, я успел-таки отобрать у букв-саботажниц выписанное ими название.

„Улица Героев Армагеддона“.

С тех пор я боюсь заснуть… нет, не так. Я ничего не знаю наверняка; я не знаю даже, вправду ли он выпустил меня, тот сон, тот кошмар, или я все еще не наяву, а в нем. Может быть, это действительно сумасшествие, но я чувствую, безошибочно чувствую лишь одно: где бы я ни был теперь, стоит мне лишь на миг призакрыть глаза и забыться, как в мое доподлинное, настоящее вплеснется тот мир. Мир моих снов. Мир, где Армагеддон уже отгремел. Мир, где в Армагеддоне победил…»

* * *

Назойливо засвиристел селектор. Бородатый врач торопливо снял трубку, несколько мгновений слушал, затем, сказав в микрофон «благодарю», повернулся к профессору:

— Это дежурная из его палаты. Слава Вседержителю, он, наконец, уснул. Будем надеяться, что, по крайней мере, жизнь его теперь вне опасности.

— Будем надеяться. — Профессор закрыл историю болезни и встал. — Что ж, выходит, я могу позволить себе час-другой отдыха. В общем-то, конечно, все ясно: навязчивая идея, уход в иллюзорный мир… Но вы правы, что-то тут чудится этакое…

— Да, — сказал бородатый. — Что-то этакое тут чудится. Прошу за мной.

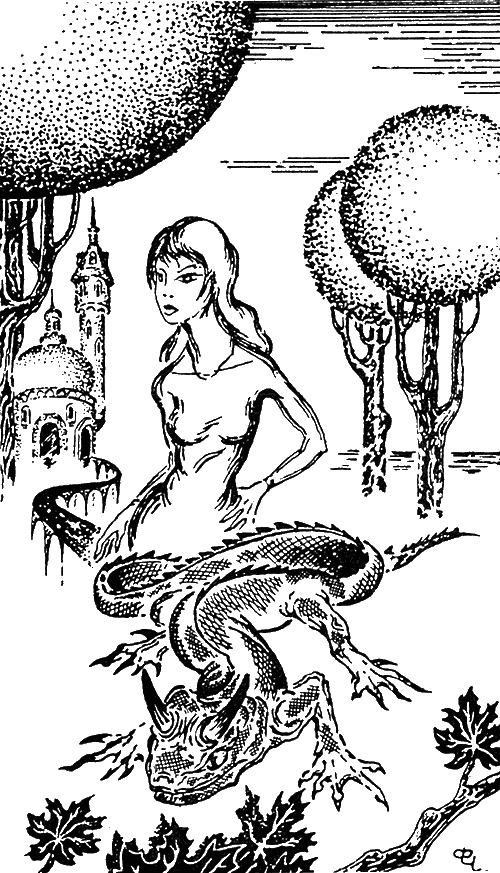

Они вышли из кабинета и неторопливо двинулись гулким сводчатым коридором. В конце его предзакатное солнце золотом и багрянцем подсвечивало огромный витраж: херувим, ангел милосердия и любви, сидел среди лилий и роз, сложив кожистые перепончатые крылья и подперев кулаком свою прекрасную рогатую голову.

Рис. Ф. Чешко

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Фёдор Сологуб (Фёдор Кузьмич Тетерников) 17 февраля (1 марта) 1863 – 5 декабря 1927

Фёдор Сологуб (Фёдор Кузьмич Тетерников) 17 февраля (1 марта) 1863 – 5 декабря 1927 Родился в Петербурге, похоронен в Ленинграде. Поэт, прозаик, драматург.В 1915 году, когда только началась творческая жизнь Сергея Есенина, вокруг которого шли бурные толки, Фёдор Сологуб, известный

«Иду в вечереющем, вольном мире…»

«Иду в вечереющем, вольном мире…» Иду в вечереющем, вольном мире, Нетленном в веках веков. Такая усталость от дали, шири, От вещих, безбрежных снов. Кругом разметенная степь без граней Раскинулась, вся застыв. И только струится покорность знанья И дум огневой

Глава четырнадцатая В мире…

Глава четырнадцатая В мире… И всё встало на свои места: то, что они призрачно ощущали, – сбылось. А именно…Очень необычно чувствовал себя Сергей каждую ночь. За мгновение до сна парень вдруг понимал что-то главное. Иногда он пытался ухватить это, дабы осмыслить, но оно

Воспринимайте ангелов как метафору

Воспринимайте ангелов как метафору Следующие несколько глав будут посвящены тем невидимым силам, которые поддерживают и подкрепляют нас в нашем путешествии к самим себе. Я собираюсь использовать такие понятия, как «музы» и «ангелы».Если это вам не по душе, то я разрешаю

ФЕДОР СОЛОГУБ Федор Кузьмич ТЕТЕРНИКОВ 17. II(I.III).1863, Петербург — 5.XII.1927, Ленинград

ФЕДОР СОЛОГУБ Федор Кузьмич ТЕТЕРНИКОВ 17. II(I.III).1863, Петербург — 5.XII.1927, Ленинград Начнем с цитаты. Игорь Северянин писал:«Федор Сологуб — самый изысканный из русских поэтов. Такой поэт, каких нет больше: Утонченней, чем тонкий Фет… Он очень труден в своей внешней

В МИРЕ ПЛАМЕННЫХ ЦИДУЛЕК

В МИРЕ ПЛАМЕННЫХ ЦИДУЛЕК Ю.В. Бондареву. 5 апреля 05. МоскваЮра,на другой день после твоего недавнего звонка мне на дачу я приехал в город. Ну, конечно, куча газет. Беру «Правду». Что такое? На первой полосе, как важнейшая новость жизни человечества, — статья «В литературу с

Мы пробьем все стены в мире

Мы пробьем все стены в мире Владимир Мединский. Стена: Роман. М.: ОЛМА медиа группЗря мы смеемся над Эллочкой Щукиной из «Двенадцати стульев». Эта маленькая немногословная женщина, перешивая новый пиджак мужа в дамский жакет, раскрашивая заячий мех зеленой акварелью и

КРЫЛЬЯ АНГЕЛОВ

КРЫЛЬЯ АНГЕЛОВ Ночью, накануне смерти Фридриха II Штау-фена, императора Священной Римской империи, короля германского и короля Сицилийского, огромная комета перечеркнула небосвод кровавым следом, и ужаснулись христиане от берегов Северного моря до Сицилии, видевшие этот

ПРАЗДНИКИ БЕСПЛОТНЫХ НЕБЕСНЫХ СИЛ (АНГЕЛОВ)

ПРАЗДНИКИ БЕСПЛОТНЫХ НЕБЕСНЫХ СИЛ (АНГЕЛОВ) ХРИСТИАНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЕ И АДЕ Много чернил потратили христианские богословы, старательно расписывая счастливое беззаботное житье праведников в раю и «муки-мученические» грешников в аду. Разрабатывая христианское

ЗАРОЖДЕНИЕ КУЛЬТА АНГЕЛОВ

ЗАРОЖДЕНИЕ КУЛЬТА АНГЕЛОВ Перенося земные порядки на небеса, христианские богословы рисовали райскую жизнь по образцу земной: бог в раю, как и царь на земле, восседает на троне в окружении праведников и различных наиболее заслуженных своих помощников, ревностных