ТЕАТР МАСОК САШИ ЧЕРНОГО

ТЕАТР МАСОК САШИ ЧЕРНОГО

Среди юмористической россыпи «Сатирикона» затеряна крохотная сценка «Принципиальный „товарищ“, автором которой значится некий Иван Чижик. Анекдот, в сущности. Пустячок:

„За полтора часа до Москвы студент будит коллегу-армянина, который храпит на верхней полке:

— Товарищ, вставайте! Москва близко.

Армянин просыпается, оглядывает вагон и категорически отвечает:

— Прынцыпиально не могу!

— Почему?

— Балшинство спыт! — сердито возражает армянин и засыпает“.

Прочтешь, усмехнешься и забудешь. А вот Саша Черный не забыл. По прошествии чуть ли не двух десятков лет этот эпизод появился в рассказе „Московский случай“. Оно и понятно, ибо „Иван Чижик“ — один из псевдонимов Саши Черного, а вернее сказать — Александра Гликберга, потому как „Саша Черный“, напомню, тоже ведь псевдоним.

Из этой непритязательной истории можно сделать один далеко идущий вывод, имеющий касательство к дальнейшему разговору. Подобные самоповторения (В. Ходасевич называл их „автореминисценциями“) позволяют обнаружить некое смысловое единство текстов, сообщить что-то важное о самом писателе. Каждое вскрытое пристрастие (к теме, приему, сюжету, образу, к отдельному слову) способно пролить свет на вопросы большой значимости. Частный случай, малейшая, едва заметная деталь могут оказаться тем ключиком, которым отмыкаются многие тайны, в том числе и самое сокровенное, „тайное тайных“: генетическая связь мира художника, творчества с судьбой и личностью творца.

Ну, а позволительно спросить, какие такие глубины и откровения можно извлечь из приведенной выше миниатюры? Случай с „принципиальным товарищем“ (быть может, вовсе не придуманный) потому и врезался в память Саше Черному, что в нем на обыденном уровне нашел олицетворение предмет его постоянных и мучительных раздумий — несвобода личности. Личности, привыкшей действовать скопом, заодно, повинуясь стадному чувству, диктату или гипнозу среды. Парадоксальная ситуация сложилась в начале века. Общество, рванувшееся в 1905 году после вековой спячки к свободе, обрело, казалось бы, гласность, возможность политического выбора. Во множестве расплодились партии и движения — социал-демократов, эсеров, кадетов, трудовиков, октябристов, монархистов… Однако на фоне этого разномыслия сходу возникло новое иго — зависимость от партийной дисциплины, от групповых интересов, избирательность права на правду. Инакомыслие и вольнолюбие поощрялось в пределах, очерченных программой. Индивидуум, посмевший, не дай Бог, проявить объективность по отношению к политическому противнику, тотчас попадал под страшное подозрение, рисковал быть навеки заклейменным Каиновой печатью отступника. Именно посягательство на внутреннюю свободу более всего было ненавистно Саше Черному — и как человеку, и как поэту, стремящемуся к свободному изъяснению с миром. Не потому ли он в жизни и в литературе всегда держался особняком, сам по себе…

„Сам-по-себе“… Именно под таким, не совсем серьезным именем будущий автор „Сатир“ и „Солдатских сказок“ вступил в литературу. Дебют состоялся в газете „Волынский вестник“. Собственно, „газета“ — чересчур громко сказано. В сущности, это был провинциальный листок, родившийся в Житомире в середине 1904 года. Непризнанные юные дарования вздумали составить конкуренцию местному официозу — газете „Волынь“. Новобранцам „шестой державы“ приходилось, помимо служения перу, еще и вертеть колесо типографской машины, и самим мыть шрифт после работы. При этом, как позднее вспоминал Саша Черный, вместо гонорара получали контрамарку на галерку оперного театра. Но эта экономия и всевозможные ухищрения все равно не спасли новоявленный печатный орган от финансового краха: на 40-м номере он приказал долго жить.

„Волынский вестник“ тщился во всем походить на своего старшего собрата. Непременной принадлежностью любой уважающей себя газеты стал фельетон — развязно-ироничный комментарий на злобу дня. И в каждой газете эта рубрика имела свое „фирменное“ название: „Соринки дня“, „Арабески“, „Эфемеры“ и т. п. Жанр этот был отдан на откуп борзописцам и щелкоперам, ведущим свой род от гоголевского Тряпичкина. Впрочем, среди них попадались и маститые знаменитости — такие, скажем, как Влас Дорошевич или Александр Амфитеатров. Именно такая роль — роль „злобиста“ отводилась молодому стихотворцу Александру Гликбергу, дотоле доверявшему плоды своих лирических вдохновений лишь заветной тетрадке да еще, пожалуй, „альбому единственной гимназистки“. Здесь же, в газете, — сугубо прозаическое занятие: обличение пороков и исправление нравов, в соответствии с нормами и традициями либерально-демократической печати. Обращение к сатире не явилось, судя по всему, чем-то противоестественным для „истомного и хлипкого лирика“. Автор „Дневника резонера“ (такое название имела его рубрика) в меру язвителен, в меру задирист, в меру ироничен и нравоучителен, даже — медитативен. Свои раздраженно-публицистические опусы он не боится разбавить лирическими отступлениями, зарифмованными впечатлениями („Сонный Тетерев катится…“) или прозаическими экзерсисами, которые будут облечены в стихотворную форму гораздо позднее.

Кто выйдет из зелени темной:

Олень с золотыми рогами?

Сатир? Колесница с богами?

Русалка с улыбкою томной?..

Эти мифологические видения и фантазии, отнюдь не современные, видимо, уже брезжили в его душе при лицезрении житомирской „Зеленой рощи“, коль скоро в фельетонной рубрике уже намечен и зафиксирован их прообраз: „Невольно ждешь, что из кущи зеленых деревьев выбежит к реке с резвым хохотом толпа дриад, спасаясь от бесстыжих фавнов…“

Тем и интересны, наверное, нам эти прозаические однодневки, что в них проступают очертания непретворенного и неясного еще самому поэту. Вообще, весь „Дневник резонера“ можно рассматривать как черновик будущего цикла сатир „Провинция“. А стихотворный шарж „На галерке“ — просто-напросто калька с ранней театральной рецензии „Аида“ в Житомире».

Можно поставить вопрос и шире. За обкатанными фельетонными пассажами и бичеваниями, за юношескими разочарованиями в жизни и несколько наивными обвинениями в пошлости и скуке можно, при желании, разглядеть следующее. Поэт — существо не от мира сего, самой природой выделенное из среды нормальных человеческих особей. Существуя в своем неземном, гармоничном и совершенном мире, служитель муз то и дело расшибается о земной порядок вещей, о повседневную обыденность. У Пастернака эта мысль сформулирована поэтически емко: «Ты вечности заложник у времени в плену». В сущности, то же самое можно найти и у Саши Черного:

А ты, поэт, нелепый человек,

От детских лет заложник пресных будней,

Как за ногу привязанный, торчишь

В каком-нибудь столичном захолустье…

Берешь взаймы у жажды и мечты…

Написано это будет много позже. Но, безусловно, уже в первых прозаических опытах, созданных на потребу дня, присутствует его раздвоенная поэтическая натура. Причем гораздо в большей степени, нежели в пиитических ювеналиях, сочиненных в сладком бреду ночных бдений. Начинающий журналист, конечно же, считал себя прежде всего поэтом, однако — не странно ли? — его лирических стихов в «Волынском вестнике» обнаружить не удалось. По-видимому, не однотонный «чистый» лирик, а именно «фельетонист взъерошенный», маявшийся на «славном посту» в поисках тем, явился предтечей «Саши Черного».

Псевдоним «Сам-по-себе», выбранный им, — несомненно, дань традициям «мелкой» прессы. Не более того. И все же он не совсем случаен. В этом первом литературном имени уже ощутима одна из важнейших особенностей образа поэта — Саши Черного. Отъединенность и настороженность, замкнутость и ершистость, готовность защищать принципы. Что еще? Гордость. Гордость и одинокость. Недаром одна из статей, посвященных Саше Черному, так и называется «Поэт-одиночка». И неслучайно, наверное, в памяти К. Чуковского Саша Черный запечатлелся как бы на отшибе, в стороне от дружной и шумливой ватаги сатириконцев. Невольно приходят на ум строки самого Саши Черного:

Пристяжная на отлете

Вытанцовывает штуки.

Все это впереди: и фортели, и выкрутасы, которые будет «вытанцовывать» Саша Черный в упряжке «Сатирикона». Еще предстояло заменить псевдоним, годившийся для фельетонной рубрики, более значимым именем. Ибо при всем его изгойстве и отверженности Саша Черный был все же истинным сыном своего века и не избежал его соблазнов. Под дудку своей эпохи он с блеском исполнил отведенную ему роль в общем маскарадном действе.

* * *

Людям свойственно наделять календарное исчисление некоей магией. Кому не знакомо такое: вот-де перевернем последний листок календаря, а за ним ждет нас что-то новое, незнаемое… Ну, а коль предстоит смена столетий?! На излете века все живут ожиданием, что грядущее сулит «неслыханные перемены, невиданные мятежи»… Пугают апокалипсические пророчества. И все же с прошлым расстаются без сожаления, будто со старым надоевшим платьем — ведь так хочется примерить обновку! Эти смутночаемые предчувствия слиты в выражении «fin de siecle» — «конец века».

Что касается XX века, то подобные предчувствия и ожидания он оправдал сполна. На грани веков произошел воистину глобальный слом мира, затронувший буквально все сферы жизни. Нас здесь будет интересовать в первую очередь изменение культурной парадигмы. Однако следует помнить, что проблемы сознания и творчества теснейшим образом связаны с экономической и социальной базой. На рубеже веков Россия стремительно менялась. Впервые основательно тряхануло в 1905. Однако угроза социального катаклизма никого не испугала. Напротив — раззадорила. Вакханалия становилась все разгульней.

Происходит тотальный отказ от классических заветов. Вернее, от изжившего себя гражданского пафоса, от однообразной народнической декларативности, которой была отмечена вторая половина XIX столетия. Новый душевный опыт потребовал иной системы нравственных и эстетических ценностей, иных изобразительных решений. В общественном мнении этот сдвиг воспринимался как кризис, упадок, и потому искания, поветрия, новации начала века стали называть упадничеством, декадансом. А саму эпоху окрестили эпохой модерна. Много позже этот пышный и лихорадочный расцвет искусства поименуют изысканно «серебряным веком». Тогда же над декадентами потешались, их ниспровергали, им подражали… Но никто, даже самые закоснелые реликты не могли не принимать в расчет этого масштабного, противоречивого, разномастного и разноликого явления. Именно оно было гласом времени, оно диктовало правила игры и заказывало музыку.

На рубеже двух революций культурная жизнь и впрямь представляется какой-то театральной мистерией, балом-маскарадом, драмой или шутовским балаганом — это как взглянуть. Двадцатый век принес новые формы общественного поведения писателей. Ранее труженики пера пребывали как бы в тени, чурались публичных выступлений. Теперь вето было снято. Литераторы хлынули на сцену. Они организуют литературные вечера, диспуты, лекции, турне. Охотно дают интервью, посвящая публику в подробности не только своего творчества, но и своей частной жизни. Те же, кому любопытно было лицезреть кумиров и небожителей вблизи, в непринужденной и угарной атмосфере ресторана, направлялись в «Вену» или «Капернаум» — места постоянных сборищ литературной богемы. Впрочем, рафинированные и эзотерические служители муз предпочитали «театр для себя». Появились литературные салоны: знаменитая «Башня» Вяч. Иванова, где устраивались дионисийские радения; религиозно-философские посиделки у Мережковских; литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и т. д. За головокружительной и упоительной игрой в богему, за всеми этими внелитературными проявлениями, вынесенными на авансцену жизни, утвердилось определение, пущенное Н. Н. Евреиновым, — «театрализация жизни».

Впрочем, назвать это явление внелитературным было бы не совсем правильным. И на печатных страницах разыгрывалось не менее захватывающее театрализованное представление. Литературные прятки и переодевания приобрели в начале века поистине повальный характер. Каких только искусственно рожденных имен не встретишь на этом пестром и крикливом писательском торжище! Здесь и совсем простые, неотличимые от обычных фамилий: О. Дымов, М. Осоргин, Л. Никулин, Г. Галина, А. Вербицкая… Есть и с претензией на аристократичность — Ф. Сологуб, И. Одоевцева, Л. Чарская… Когда вкус отказывал, появлялись снобистские вычурности — Константин Олимпов или Грааль Арельский. Иногда трансформировалось только имя, и тогда рождались псевдонимы-кентавры: Велемир Хлебников, Василиск Гнедов… Можно было встретить и отечественных «иностранцев»: Грин, Пяст, Эллис, Тэффи… Некоторые наряжались дамами: Нелли, Анжелика Сафьянова… Тут же толклись какие-то постные личности: Скиталец, Усталый, Одинокий… Несть им числа. Не сразу заметишь в этом сонмище теней держащегося в гордом одиночестве Ник. Т-о (он же — И. Анненский).

Иные псевдонимы совсем заменили фамилии, полученные при рождении (Северянин, Чуковский, Ахматова…). Зато другие, доподлинные (Бальмонт, Аполлон Коринфский), своей экзотичностью больше смахивали на псевдонимы.

Такое неслыханное по масштабам пристрастие к лицедейству, мистификации, обманности, юродству не могло быть случайным. Объяснение всему этому следует искать, видимо, в рубежности явления. Исчерпанность былой гармонии породила духовный вакуум, полную свободу от всего, идейное своеволие. Пустота, однако, требует заполнения. Отсюда уход в экзотику, разрыв с традиционной моралью, культ безобразия и греха, тоска по мировой культуре, обращение к вечным темам, «игра с дьяволом»… «Ищем Бога, ищем черта, потеряв самих себя…» — скажет Саша Черный об этих исканиях духа. Именно отречение от себя и порождало фантомы, химеры, маски. Ибо свобода маски, личины, не своего лица позволяла преодолеть мирскую заданность земного жребия, вырваться в какое-то иное измерение. Кто бы, допустим, мог предположить, что провинциальный педагог Тетерников, сын портного и кухарки, превратится в Сологуба, столпа символизма, хозяина салона, эстета и ирониста.

Необходимо сказать еще об одной тенденции. Несовпадения «творимой легенды» и мира повседневности, здравомыслия порождали атмосферу иронии, фарса, пародии… Тот же Сологуб недаром как-то обмолвился, что ирония «открывает неизбежную двойственность всякого познания и всякого деяния». Вот почему новое смеховое сознание можно рассматривать как средство самоанализа, как рефлексию на дисгармонию эпохи. Этот «смех среди руин» или «Красный Смех» в корне отличается от смеха созидательного, наивно-открытого, беззаботного, звонкого. Неспроста А. Блок видел вместо улыбок лица, «судорожно дергающиеся от внутреннего смеха», видел людей, «одержимых разлагающим смехом». По его определению, ирония — недуг, которым поражены «самые живые, самые чуткие дети нашего века».

Воистину все смешалось в «Салоне Ее Светлости русской литературы». Высокое повенчалось с низким. «Чистые» и «нечистые» то и дело наступали друг другу на пятки. Так, И. Анненский, даром что парнасец и эллинист, вдруг ни с того ни с сего начинал голосить раешником ярмарочного зазывалы:

Шарики детские!

Деньги отецкие!

Покупайте, сударики, шарики!

Очарованный мир певца «Прекрасной дамы» начал вдруг карикатурно искажаться — хоть публикуй его стихи в «Сатириконе»:

Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный,

Бессмысленно кривится диск.

В том же ряду блоковский «Балаганчик» — язвительный шарж на высокую мистику символизма. И тонкий яд и скептицизм сказочек Сологуба. И трансцедентальный сарказм А. Белого с его жутковатыми «картинами» деревенской и чиновничьей Руси. Перечень подобных забреданий в «смеховой огород» можно длить и длить. Однако многозначное остроумие модернистов, их шутки, перегруженные семантикой кружкового «междусобойчика», требуют отдельного исследования.

Н. В. Гоголь в «Театральном разъезде» писал о природе смеха: «Нет, смех значительней и глубже, чем думают. <…> тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник, который углубляет предмет… — и Гоголь продолжает: — Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: „Что смешно — то низко“, — говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого».

Но вот — о чудо! — высоколобые мужи, горделивые олимпийцы, жрецы и жрицы искусства сделали в начале XX века поразительное открытие: «В тайне смеха позорного нет». Каким-то художническим чутьем они осознали, что из одного высокого и апробированного ничего нового родиться не может. Ибо чистое искусство — бесплодно. Потомство возможно при наличии лишь двух полов, двух полюсов. Эта мысль, высказанная Ю. М. Лотманом, как бы перекликается с хрестоматийными строками Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…» Да что там из сора — из грязи, зловония, пошловатого «кича» произрастают порой не тлетворные «цветы зла», а дивные и диковинные соцветия «Новой Красоты». «Заклятие смехом», обращение к так называемой «презренной», площадной языковой субстанции становится отныне одним из основных стилеобразующих приемов изящной словесности.

Но есть примеры и обратного порядка. «Испытанные остряки», те, кого числили в литературных маргиналах, тоже, оказывается, могли созерцать звезды или заглядывать в бездны, в которых «хаос шевелится». Достоянием сатирической поэзии становится антиэмфатическая многозначность, размытая семантическая аура, прикосновенность к «вселенскому ужасу». За примерами недалеко ходить — вот что можно обнаружить на страницах «Сатирикона»:

И все холодней необъятное

Смеется в пустых небесах.

Или:

Это дьявольская треба:

Стынут волны, хмурясь ввысь, —

Стенам мало плена неба,

Стены вниз, к воде сползлись.

Не мудрено заподозрить в этом урбанистическом отчаяньи Блока, Брюсова… Но нет — это… Саша Черный. Вот уж, действительно, все спуталось. Не отличишь, покуда не прочтешь имя. А если и прочтешь — то тоже нет никакой гарантии, что узнаешь, кто под ним скрывается.

Подчас, право, закрадывается сомнение: эта игра в двойничество, суета со сменой имен и обличий — не сродни ли она провокаторству, ставшему поистине знамением эпохи? Оно, это явление, персонифицировалось в лице Е. Ф. Азефа — лидера партии эсеров, организатора самых громких и кровавых террористических актов и одновременно осведомителя царской охранки. Разоблачение его было подобно разорвавшейся бомбе. Саша Черный пишет об Азефе стихи под названием «Герой нашего времени». Оно и понятно: азефовщина стала «дежурным блюдом» эпохи. Убийца Столыпина тоже оказался эсером и тоже агентом охранки. Царский министр — немецким шпионом. А если вернуться в литературный пантеон, то нельзя не сказать о такой феноменальной личности, как Михаил Кузмин. Уму непостижимо, как он, воспитанный в строгих традициях русского старообрядческого скита, мог стать певцом противоестественных порочных наклонностей или, как тогда писали, «половой провокации». За этим утонченным эстетом тянется шлейф чудовищных слухов о причастности его к гибели друживших с ним молодых людей. Или вот, не угодно ли: презанятный экземпляр — А. Тиняков. Взаимоисключающие по своим воззрениям статьи он ухитрялся публиковать как в ультралиберальной, так и в черносотенной печати (разумеется, под разными именами). Кому после этого можно верить?! Чуть ли не на каждом шагу начинают мерещиться оборотни, перевертыши, двойники, личины, маски… Чуткий барометр своего дня — К. Чуковский недаром озаглавил свою главную книгу о писателях-современниках «Лица и маски».

Было бы, однако, заблуждением думать, что мимикрия в литературе надобна лишь для сокрытия и обмана. Раздвоенность, лицедейство не есть синоним двоедушия и лицемерия. Для читающей публики псевдоним — это прежде всего вывеска, долженствующая заявить о художественной особливости писателя и его общественной позиции. Удачно и точно найденное имя обеспечивало более краткий путь к читательским сердцам. Не из этих ли соображений А. М. Пешков стал называться «Максимом Горьким»? Да и трудно представить, чтобы «буревестник революции» выступал под фельетонной кличкой Иегудиил Хламида.

Литературная маска — это своего рода alter ego автора, освобожденное от бытовых наслоений, призванное явить миру сокровенные тайники души художника. Иными словами, это квинтэссенция писательского мироощущения. Отсюда псевдоним можно рассматривать в качестве владельческого, геральдического, опознавательного знака этой маски, то есть того обличья, в каком пишущий тщится предстать перед читателями. Связь эта — имени и образа — не всегда явна и подчас весьма зыбка. Даже сам автор и носитель придуманного имени порой не может внятно обосновать свой выбор. Впрочем, не выбор, скорее — наитие, прозрение, ибо только будущее способно подтвердить неразрывную слиянность его с судьбой писателя.

* * *

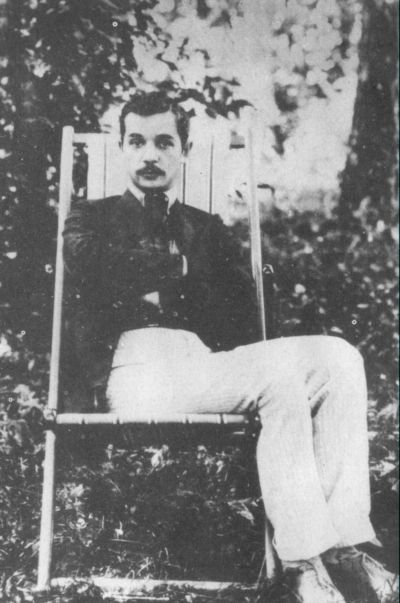

Но вернемся к Саше Черному. В «дни свободы» 1905 года поэт, как бы ненароком, воспользовался своим ребячьим прозвищем — так звали его в детстве, чтобы отличать от другого Саши — блондина. Не думал — не гадал, что это имя так впору придется ему. По прошествии лет он попытался освободиться от него, избрав взамен более лаконичную и строгую подпись «А. Черный». Но безуспешно: по-прежнему его называли и упорно продолжают называть Сашей Черным. Почему? Может, потому, что в этом двуедином имени ощущается, на каком-то подсознательном уровне, слияние двух начал мироощущения поэта — светлого и темного.

Однако А. Гликберг, выступивший в роли «Саши Черного», едва ли догадывался, что своим перевоплощением он обязан некоему незримому режиссеру. Отказ от собственного имени может быть понят лишь в игровом пространстве эпохи, о котором сказано выше. Прислушаемся еще к одному истолкованию данного явления, принадлежащему М. И. Цветаевой: «Каждый псевдоним, подсознательно, — отказ от преемственности, потомственности, сыновнести. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую крещен, и от собственного младенчества, и от матери…» Ясно, что речь идет об отречении в расширительном смысле — от устоев и заветов прошлого века. Отказ во имя новых неведомых духовных, нравственных и эстетических мутаций. И Саша Черный не составил исключения из общего правила, приняв участие в маскарадном карнавале эпохи.

Но применительно к Саше Черному цветаевское утверждение может быть прочитано и в сугубо конкретном, личном плане. Судите сами, одно к одному: и вынужденный отказ от религии предков, и детский бунт против семейного ига, бегство из дома, проклятие родителей и отречение их от блудного сына, обретение нового отца, введшего своего воспитанника в лоно русской культуры… Перипетии этой многострадальной участи делают понятным стремление поэта забыть, утаить кошмар ранних лет, отгородившись от прошлого новым именем. Но даже если не углубляться в эти фрейдистские дебри, понятно, что появление литературного имени «Саша Черный» не было случайной причудой.

Какой же образ явлен был этой литературной маской? Повторю вкратце сказанное в первом томе. В своих стихотворных сатирах поэт выступил от имени среднестатистического интеллигента. В своем лирическом герое он с убийственной и горестной иронией воплотил недуг бытия, жизненное банкротство «всех нищих духом» — все то, что всеми фибрами души ненавидел. Это: безверие, неврастения, рефлексия, никчемность и неумелость, отчуждение в отношениях с себе подобными, непонимание и боязнь народа, отторженность от природы и многое другое.

В какой-то мере эти качества были присущи ему самому, и саморазоблачение — это попытка освобождения, что называется, игра «ва-банк». Перевоплощение было столь артистично-талантливым и убедительным, что читатели и критики рисковали отождествить жалко-смешного героя сатир с их автором. Порой и самого поэта начинали одолевать опасения:

Как бы мне не обменяться личностью:

Он войдет в меня, а я в него…

Право, так легко обмануться, принять за чистую монету наигранно-театральные и чуть шаржированные жесты и стенания. Тем более что за ними взаправдашняя и нешуточная боль. Везде, куда ни глянь: стандарт, шаблон, стадность… Безликие лица прохожих, «бездарно и безрадостно похожих, как несгораемые тусклые шкафы», «штемпеля готовых фраз», «граммофон в голове и груди» — бесконечно варьируется, неотвязно, как наваждение, преследует Сашу Черного эта тема. Тема утраты индивидуальности, тема стертости, омертвелости личности. Тема «не-свободы».

Круг замкнулся. Помните «принципиального „товарища“, думающего и поступающего, „как все“», — из анекдота Ивана Чижика? И это имя возвращает нас в смехотворческую вотчину. Коли Юпитеру было позволено смеяться, то присяжным сатирикам и юмористам на роду написаны всевозможные ряженья, розыгрыши, фанаберии, передразнивания… Там, в нижних этажах литературы издавна шла потеха. Каждый скоморох имел десятки уморительных псевдонимов, не несущих никакой смысловой нагрузки… Аполлон Рифмачев, Мандарин Плюнь-на-все, Граф Алексис Жасминов, Майор Бурбонов, Человек без селезенки… Цель одна — рассмешить, заставить улыбнуться. Буквально по пальцам можно перечесть случаи, когда за именем угадывалась маска, тип, характер, судьба — как было это, скажем, с Козьмой Прутковым или генералом Дитятиным.

Но вот возник «Сатирикон». Многое он унаследовал от родителей — сатирических и юмористических еженедельников минувшего века. Но привнес и свое, в соответствии с требованиями эпохи. Прежде всего это появление устойчивых масок-псевдонимов. Примечательно, что некоторые ведущие сатириконские авторы не укладывались в один какой-нибудь образ. Стихия импровизации подталкивала их к созданию все новых литературных фантомов, несущих какую-либо функцию (тематическую, жанровую, пародийную и т. п.). Заметим, что и в господских покоях прослеживалась (хотя и в меньшей степени) та же тенденция. Так, Зинаида Гиппиус удовлетворяла свою склонность к злоречию в язвительно-желчных критических пассажах, написанных от имени Антона Крайнего. Из мемуарной прозы Цветаевой известно, что М. Волошин, словно змей-искуситель, провоцировал поэтессу на литературную мистификацию. Стихи о России он предлагал печатать за подписью некоего Петухова, а романтические стихи отдать вымышленным гениальным близнецам Крюковым. Понятно, что фамилии предложены наобум, первые попавшиеся. Коль нужно — будьте спокойны! — Волошин, великий мастер на выдумки, сочинил бы что-нибудь экстраординарное, вроде Черубины де Габриак — взращенного им на русской почве экзотического цветка. Возможно, именно с этого начинается мистификация, ибо, по мнению Волошина, «создать — это назвать по имени».

Иван Чижик… Имя это встречается на страницах «Зрителя» и «Сатирикона» не раз и не два. Еще не прочитав ни единой его строки, можно попытаться составить представление о нем. Кто он? Русский? Наверняка. Что еще? Ага: «чижик» — детская подвижная игра; либо птичка такая неунывающая:

Над самой головой насвистывает чижик

(хоть птичка Божия не кушала с утра)…

Возникает образ расторопного малого, этакого ваньки-встаньки. Про таких говорят: «мал да удал», «не ладно скроен да крепко сшит», «себе на уме»…

Однако от наших умозрительных домыслов пора перейти к собственно писаниям Ивана Чижика. В большинстве своем они по прозаической части. Первая вещь, в каковой И. Чижик явлен собственной персоной, был «Вечер юмора». Написана она от имени мелкого чиновника (позднее автор несколько конкретизирует его сословную принадлежность: «Не имеющий чина сын коллежского асессора»). Короче: это «человек в бумажном воротничке», занимающийся письмоводительством. «Несложен и ясен, как дрозд», не подвержен интеллигентской мерихлюндии. Однако же культурные запросы ему не чужды. Вот почему и отправился он на вечер юмористов, а попал… в собрание Союза русского народа, то есть на съезд черносотенцев. Дабы проникнуть на это диковинное шизо-зоологическое представление, сметливый Чижик прикидывается «своим», пытается заручиться рекомендацией: «Послушайте, у меня один родственник есть. Мерзавец отчаянный». Право, он не так прост, этот Иван Чижик. Наивным лукавством, хитроватым простодушием он сродни Иванушке-дурачку из русских сказок. Придуриваясь («А что? Я ничего…»), он, как бы ненароком, контрабандно, «под шумок» выводит на чистую воду, выставляет напоказ дикость, пошлость, глупость и прочие скверны рода людского.

Его излюбленный прием — отстранение, когда обличает не автор, а вопиют сами атрибуты бытового и духовного обихода. Это необычное решение нашло блестящее воплощение в так называемых «Бюджетах». Еще Цветаева как-то заметила, что «личность то, чего не скроешь даже в приходно-расходной книжке». И подлинно: в «Бюджете холостого чиновника» явлен во всей красе мирок этакого зощенковского героя, еще не усвоившего коммунально-нэпмановский жаргон и изъясняющегося с претензией на «галантерейный шик» невысокого пошиба: «Хозяйке сделал удовольствие ко дню именин» (нет чтобы сказать: сделал подарок). Не запишет: истратился на публичный дом или проститутку. Как можно-с! «Разрешение половой проблемы» — куда возвышенней и научней. Усмешка автора кроется в самом расположении, во взаимном соседстве статей реестра. Конечно же неслучайно приобретение сборника Бальмонта «Литургия красоты» перемежается с тратами на ваксу и средство от прыщей.

Еще одна особенность. В беспристрастных и якобы хаотичных финансовых фиксациях проглядывает «сюжет для небольшого рассказа» в чеховском духе. Так, следом за «Бюджетом холостого чиновника» появляется «Бюджет женатого чиновника». Соответственно, изменяется и подпись под ним: «Вступивший в брак, не имеющий чина и денег сын коллежского асессора Иван Чижик». Любопытно сравнивать оба «Бюджета» — ощутимо, как пункт за пунктом перечня затрат нарастает раздражение и ненависть к «ней». Раз за разом появляется выразительное слово «выпил» и естественно цифра против этого слова возрастает. Сюжет явно движется к «уксусной кислоте» и «прощальному письму к родителям». Но строчка реестра, предшествующая трагическому финалу: «Билет лотерейный», как бы дезавуирует глубину переживаний, обнаруживая их смехотворность. Счастливый выигрыш — и никаких проблем! Как просто! Фабульные коллизии и психологические мотивы можно найти в «Бюджете интеллигентного дачника» и в «Бюджете студента». Каждый из них как бы зародыш беллетристического или драматургического произведения: все «ружья» развешены по стенам, еще чуть-чуть и…

Ныне, на исходе двадцатого столетия, тексты эти воспринимаются в стиле «ретро». Будто ожившие рекламные объявления, где респектабельный господин усиленно предлагает пользоваться «Спермином» от полового бессилия или помадой «Гонгруаз» для ухода за усами. Либо как комически ускоренные кадры кинематографа, где под бравурное музыкальное сопровождение дама в отчаянии заламывает руки, не забывая демонстрировать туалеты.

Смею, однако, думать, что эти художественные документы представляют интерес прежде всего как срезы духовного состояния общества — документы, обладающие исключительной обобщающей и разоблачительной силой. Сегодня, за давностью лет, все чаще мы являемся свидетелями воздыханий и крокодиловых слез о «России, которую мы потеряли». Ни к чему идеализировать. Да, были поразительные взлеты духа, были потрясающие художественные достижения. Но в подавляющей массе так называемое «образованное общество» состояло из обывателей, чей мещанский мирок очерчен «бюджетами» Ивана Чижика. Его гротески тем убийственней, что он ничего не придумывает, не гиперболизирует. Просто-напросто, подобно андерсеновскому мальчику, освобождает взгляд от шор предвзятости и привычности, делая явной истину: король-то гол!

Вспоминается еще одна сценка из «Деликатных мыслей» Саши Черного. О том, как трое спорили, сколько будет дважды два: пять, семь или восемь… «А не четыре?» — спросил робкий голос. И тогда все трое с негодованием закричали: «Это старо!»

Почему-то представляется, что этот «робкий голос» принадлежит Ивану Чижику, обладавшему здравым, ясным и свободным умом. Вот только насчет робости весьма сомневаюсь. В самом названии афоризмов «Деликатные мысли», равно как и в другом его цикле остроумных изречений и раздумий, озаглавленном «Наивные слова», явно скрыт подвох, лукавая усмешка простака, прекрасно сознающего свою правоту и превосходство над иными умниками.

Позвольте: но как соотносится этот образ с героем «Сатир»? Здесь важно уяснить, что литературные маски не есть нечто, взятое извне. Как нетрудно догадаться, и тот и другой фантомы сотворены из единой субстанции, именуемой душой художника. Процесс этот можно уподобить созданию Евы из ребра Адама. И это, живущее на печатных страницах создание зачастую ничуть не похоже на реального человека, их сотворившего, на того, с кем свыклись его родные и знакомые. Автор, извлекший его из каких-то потаенных закоулков души, и сам как бы постигает себя, свою неведомую сущность.

Итак, попробуем выстроить цепочку. Нам известен Саша Черный как человек «нищий духом», подверженный приступам тоски, пессимизма, опутанный паутиной бесплодных споров, ненужных визитов, мечтающий вырваться из четырех стен, из городского плена. Куда? Все равно — хоть к выдуманному К. Гамсуном лесному отшельнику Глану. Лучше «жить на вершине голой», чем среди «пошлых, подлых и ненужных». Увы, от себя не убежишь. Спасение в одном: в освобождении «пленного духа». Недаром поэт задается вопросом:

Кто спеленал мой дух веселый —

Я сам? Иль ведьма в колесе?

«Веселый дух», ищущий освобождения, — вот ключ к пониманию природы дарования Саши Черного. Именно юмор как редкое и своеобразное мироощущение был залогом преображения поэта. Ибо, как справедливо сказано у К. И. Чуковского: «…юмор есть жизнеутверждающая, победоносная сила, несовместимая с душевной депрессией». В этом смысле «Саша Черный» — антипод «Ивана Чижика». От первого он старался избавиться. Второго… Со вторым сложнее. Была мечта о гармоничной личности, о встрече с человеком, «до конца во всем свободным, умным, смелым и живым». Была греза и надежда: «Есть мир иной на этой злой земле».

К этому миру, где царит лад, добро, любовь, причастны — кто же? — «конечно, дети, звери и народ» — те, кто впоследствии займет основное место в творчестве Саши Черного. И появление юморесок Ивана Чижика было первым шагом в этом направлении. Правда, путь к простоте и открытости отнюдь не походил на движение по прямой от пункта «А» к пункту «Б». Он лежал через пародийные, парадоксальные выверты, когда лицо и изнанка нарочно перепутаны. Словно какой-то веселый сатир-насмешник поселился в душе и подталкивал его к озорству и дураковалянию. Показательны в этом отношении шутейные трактаты директивного свойства, как-то: «Руководство для флирта в квартире», «Совет человеку, который хочет остаться жить», «Новейший самоучитель рекламы» и т. п. Весь фокус состоял в том, что предписаниями этими следовало пользоваться с точностью «до наоборот» (в математике это называется доказательством «от противного»).

Попробуем разобраться, что кроется за одной из таких сатирических директив — «Поправки истинно-русских октябристов к министерскому законопроекту о печати». Нынешние читатели, вероятно, не заметили явную несуразицу в самом заглавии, которая была зрима современникам автора. «Истинно-русские» (то есть приверженцы «Черной сотни») соединены здесь с октябристами (партией крупного и земельного капитала), образовав некий гибрид. И понятно почему: и те и другие являлись убежденными монархистами, полагавшими — не без основания, — что смута и крамола, подрывающие основы власти, идут от печатного слова. Отсюда предлагаемые ими карательные меры и запреты. И как конечная цель — введение поголовного единомыслия.

Ах, так! В таком случае Саша Черный, надев на себя личину одного из «них», берется перещеголять самых рьяных ортодоксов верноподданнического идиотизма. Перехватывая инициативу («У реакции выдумки нет: „Бей жидов!“, „Бег на месте!“ и только»), он совершенно серьезно развертывает грандиозную программу по искоренению брожения умов, по превращению сограждан в законопослушное стадо. Пункт за пунктом программы он доводит эту идею до полного абсурда, тем самым являя ее на всеобщее посмешище.

А сама по себе идея не столь уж бредовая, как это может показаться. Ибо каждый режим (не суть важно, как он себя именует — советский, фашистский или демократический) рассматривает средства массовой информации как мощнейшее оружие по зомбированию населения. Всегда найдутся добровольные ревнители, обласканные властью, которые во имя высших гуманных целей и всеобщего блага будут призывать к запретам и репрессиям. Саша Черный метил в конкретную цель, но подлинная сатира потому и жива, и актуальна в веках, что затрагивает явление в целом. Может меняться знак, окрас (неважно, как они себя именуют — «левые» или «правые»), но суть одна — мракобесие, то есть монопольное право на правду, стремление отучить людей самостоятельно думать. И потому, сдается мне, сатира Саши Черного представляет интерес не только как познавательная историческая ретроспекция.

Говоря о сатирической «кухне» Саши Черного, нельзя не сказать еще об одной ее особенности — двухголосии или диалогичности. Заметим, это свойство напрямую связано с амбивалентной природой его дарования, проявившейся уже в первом сатирическом произведении — «Чепухе». Эти злободневные куплеты будто специально были предназначены для комической пары в цирке или кабаре, составленной по принципу контраста. Один — этакий легковерный стоеросовый тугодум, выдающий что-то бодрое, официозное. Его напарник — человек практического и ехидного склада — тут же делает дополнение или разъяснение, выявляющее смешную либо гнусно-отвратительную изнанку вещей. Особенность эта проявляется даже в подзаголовках, которыми снабжены многие стихи Саши Черного. Автор как бы громогласно объявляет название: «Стилизованный осел» — и тут же a part сообщает: «Ария для безголосых». Или, провозгласив: «Гимн весне», не без иронии уточняет: «В современном стиле» и т. д.

По этой схеме: диалога, полемики — построены многие прозаические миниатюры Саши Черного. Вопрос — ответ. Форма, известная еще по анекдотам. Однако здесь примечательно то, что вопрошающий и отвечающий как бы слиты воедино. Из-за маски доверчивого простака выглядывает насмешливая, лукавая физиономия — кого бы вы думали? Конечно, Ивана Чижика. Это его инициатива заготовить заранее, на случай приезда в Россию западных парламентариев, «фразы» в таком роде: «Любите ли вы Францию?» — «Да, с каждым займом любим ее все больше». Такие «вопросники» чем-то напоминали игру «в поддавки».

Пройдут годы. Саша Черный окажется в этой самой Франции — как эмигрант. Но пристрастия к всевозможным «руководствам» и «вопросникам» не утратит. Так, он напишет инструкцию для интуристов, которым в СССР морочат голову. Вопрос: «Почему этот подозрительный тип в кожаной фуражке ходит за мной по пятам?» Ответ: «У него вчера умерла тетя, и он совершает прогулку, чтобы немного развлечься». В этом же ряду: «Наблюдения интуриста», «Новейший комсправочник», «Эмигрантские разговоры», «Разговоры с дедушкой», «Детские вопросы». Последнее название, пожалуй, наиболее органично определяет нравственные истоки творчества Саши Черного. Ведь на «детские вопросы» труднее всего дать простые и ясные ответы. Своим простодушием и наивностью они возвращают нас к изначальным истинам, на фоне которых особенно разительны условности и фальшивые ценности «взрослого» мироустройства.

Здесь мы соприкасаемся еще с одним излюбленным приемом из сатирического арсенала Саши Черного. На первый взгляд он кажется прямой противоположностью «абсурдизации». Это возврат словам, метафорам и прочим условностям их буквального смысла. При этом создается уничтожающе-комический эффект. Обычно Саша Черный прибегал к этому приему, встречаясь с профанацией искусства эпигонами символизма и авангардистскими ниспровергателями. Алогичностью тут не возьмешь. И тогда поэт начинает как бы подыгрывать им. Словно в детской игре: «представим понарошку», что будет, если этих «творцов» поселить в мире их извращенных видений и метафор. Таковы в поэзии Саши Черного «Песнь песней», «Недоразумение», в прозе — «Наглядное обучение».

Сюда же, вероятно, можно отнести необычный рассказ Саши Черного о студенте, который съел ключ. Рассказ, чем-то напоминающий иррационально-саркастические «Случаи» Д. Хармса. Не сразу можно понять, откуда могла родиться такая полуреальная и жутковатая история. Напомню: действие развертывается в Гейдельберге — там поэт слушал лекции в университете. Он оказался в насквозь прагматичном, до мелочей регламентированном, кичливом и корыстолюбивом мире немецкого филистерства. Можно понять, что в иные минуты русского студента, с трудом составляющего фразу на чужом языке, охватывала оторопь. Ибо достаточно нечаянной оговорки, одного неверно произнесенного слова, и этот чудовищный Голем, как ни в чем не бывало, методично изничтожит, поглотит всякого, кто не вписывается в его жутковатый порядок. Все это, конечно, фантазии поэта, сквозь которые просвечивает, однако, и морок кафкианского «Процесса» и «Замка», и образцовые фабрики смерти с газовыми камерами и складами волос и кожи, и медицинские эксперименты над детьми…

* * *

Довольно! Нельзя ли что-нибудь повеселее?! Ведь как будто начали с фиглярской и клоунской эксцентриады сатириконцев, являвшейся мизансценой общей театрально-маскарадной пьесы переломного времени. Изначально карнавальные и ярмарочные увеселения — это бегство от скуки повседневности. В какой-то мере это протест, на который не мог не откликнуться вольнолюбивый, «веселый дух» Саши Черного. Такое бывало в том же Гейдельберге, старинном студенческом центре в дни традиционных празднеств и гуляний:

Город спятил. Людям надоели

Платья серых будней — пиджаки,

Люди тряпки пестрые надели,

Люди все сегодня — дураки.

И вот начинается самое что ни на есть балаганное, разгульное и безоглядное веселье. Всякие хохмы и ряженья, токмо дурачества и озорства ради. Опостылела «одинаковость сереньких масок от гения до лошадей». Маски меняются то и дело. Возникают разовые псевдонимы — так называемые «оказиальные» (на случай).

Вот, к примеру, один из таких эфемеров. Переводя басню французского поэта и актера В. Буше «Волк и баран», Саша Черный подписался: «Перевел Chat Noir» (т. е. «черный кот»). Здесь видится двойная шутливая аллюзия: «Chat Noir» — название знаменитого кабаре парижской богемы. А эпитет «черный» напоминает о псевдониме «Саша Черный».

Из того же ряда псевдоним «Кинто». Впервые эта подпись появилась под бесшабашно окинжаленной стилизацией «Тифлисская песня». Кинто — так в Грузии называли беспечного гуляку, непременного участника и певца на праздничных застольях. Озорное имя пришлось, как видно, по вкусу поэту, и он еще пару раз возвращался к нему. Попутно заметим: не аукнулся ли «Кинто» в другом псевдониме поэта — «Sandro», стоящем под многими произведениями, обращенными к детям? Ведь Сандро — кавказская модификация русского имени Александр.

Однако вернемся к мнимым именам сатириконского маскарада. Атрибутировать их довелось лишь недавно. Почему так поздно? По сравнению с современниками автора потомки имеют некоторое преимущество: они обладают возможностью рассмотреть творческое наследие писателя вкупе. При этом в текстах, разделенных временем и пространством, нередко обнаруживаются улики, обмолвки, своего рода литературные «билингвы» (т. е. совпадения), оставленные автором (разумеется, не специально). Существенным подспорьем могут служить при этом мемуарные свидетельства и факты, извлеченные из эпистолярного наследия, ставшего всеобщим достоянием уже после кончины писателя.

Именно таким образом был «рассекречен» «Буль-буль». Этот чересчур легковесный, согласитесь, псевдоним появился на страницах «Сатирикона» впервые в 1908 году. Эта подпись стояла под юмореской «Окрошка из профессоров» — шаржированном досье на преподавателей Женского медицинского института в Петербурге. Мельчайшие подробности аттестаций, цитаты излюбленных профессорских изречений и шуточек — все это выказывало в писавшем человека, коротко знакомого изнутри с институтской средой. В пользу этого предположения говорит и то, что через какое-то время Буль-буль выдал очередную порцию «медицинского» острословия. На сей раз это были комические перефразировки русских поговорок, якобы безбожно перековерканные профессором анатомии Р. Л. Вейнбергом, который был не в ладах с русским языком. Всего любопытнее то, что некоторые фразы из этих материалов Буль-буля перекочевали в произведения Саши Черного, появившиеся за границей, — рассказ «Письмо из Берлина» (1925) и сказка «Лебединая прохлада» (1932). Не будем делать поспешных выводов, но лексически эти фразы столь неординарны, что едва ли можно заподозрить случайное совпадение. Либо Саша Черный их запомнил (в памятливости его мы уже имели возможность убедиться не раз). Либо — логично предположить, — что у всех этих текстов один автор.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Елена Невзглядова Эвтерпа с черного хода Заметки о прозе

Елена Невзглядова Эвтерпа с черного хода Заметки о прозе — Ваш брат — поэт, мистер Вариони. — Я думал, он прозаик. — Скажем так. Он — писатель. Дж. Сэлинджер Пой, Карамзин! — И в прозе Глас слышен соловьин. Державин 1Набоков назвал Гоголя поэтом в прозе. Из любви к Чехову

Ночь на восточном берегу Черного моря

Ночь на восточном берегу Черного моря Чу! – выстрел – встань! Быть может, нападенье… Не разбудить ли казаков?.. Быть может, пароход заходит в укрепленье Подать письмо с родимых берегов. Открой окно! Ни зги! Желанных парусов Кто в эту ночь увидит приближенье? Луну

2. «Тень от черного креста…»

2. «Тень от черного креста…» Тень от черного креста На могильном ляжет камне… Ах, вечерняя мечта Упоительно близка мне. Рано, рано, подожди! Ночь еще не победила — Злые чары на пути Восходящего светила. Вот, прозрачней стала высь, Лунный отблеск множит тени, Хрупким

Глава 6 УСПЕХИ САШИ

Глава 6 УСПЕХИ САШИ На электрокаре привезли новый электрод. Его скатили к подножке печи, и Мухамедов побежал сказать крановщице о том, чтобы подъехала поднять электрод к держателю.Пришли Семен Кузьмич и Клава.Алеша и Саша вытирали мокрые шеи и лица.— Что, жарковато у

1. Театр и «Театр»

1. Театр и «Театр» В 1576 году в Шордиче, на северной окраине Лондона, возник первый в истории современной Европы стационарный театр для публичных представлений. Его основатели: актер Джеймс Бербедж и его зять, зеленщик Джон Брейн, дали своему детищу название «Театр» («Theatre»)

Театр

Театр Огромную роль в жизни Пушкина сыграла петербургская театральная среда, в нее молодой поэт буквально погрузился по выходе из Лицея. Эта тема в контексте настоящей главы представляется нам особенно важной еще и потому, что в последние годы жизни интерес Пушкина к

БИОГРАФИЯ ЧЕРНОГО РОМАНА

БИОГРАФИЯ ЧЕРНОГО РОМАНА Явление весьма позднее в истории западной литературы, детективный роман своим зарождением и развитием напоминает те сорняки, о которых никто не заботится и которые, несмотря на это, гораздо сильнее и жизнеспособнее, чем многие нежные цветы,

«Замышлял о соединении Черного моря с Каспийским»

«Замышлял о соединении Черного моря с Каспийским» Последние шесть лет своей жизни А. С. Пушкин очень много работал над своим, можно сказать, великим трудом «Историей Петра I»[64]. Это, как его называл П. А. Вяземский, «труд многосложный, многообъемлющий, почти

«Замышлял о соединении Черного моря с Каспийским»

«Замышлял о соединении Черного моря с Каспийским» 1. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 416.2. Там же. С. 151.3. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 94.4. Цит. по кн.: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. СПб., 1912. Т. 2.

Спасительный комизм «черного юмора»

Спасительный комизм «черного юмора» В 1960-е гг. в американской литературе в рамках неоавангарда возникла новая художественная тенденция, остроумно обозначенная критиками как «черный юмор», «проза кошмаров» или «апокалиптический роман». Предпосылки для его