Проблематика: футурология и «Новое Средневековье»

То, что роман в основном был воспринят читателями (включая многих критиков) как политическое высказывание или футурологический прогноз, разумеется, во многом было предопределено двумя предшествовавшими ему текстами. И «День опричника», и «Сахарный Кремль», видимо, до определенной степени являются артефактами политической футурологии – причем первый из них был написан и опубликован в очень правильный момент: достаточно недавно, чтобы о книге не успели забыть, – и достаточно давно, в 2006 году, чтобы читатель уверился в прогностических способностях автора: степень радикальности традиционалистского поворота в риторике российских властей стала окончательно ясна далеко не сразу, хотя движение в эту сторону было недвусмысленно обозначено еще в конце февраля 2012 года, когда были объявлены в розыск участницы панк-молебна «Богородица, Путина прогони!» из группы Pussy Riot. Осенью 2013 года, к моменту выхода в свет «Теллурии», масштабы происходящего были уже в значительной степени понятны – в частности, был уже вынесен и приведен в исполнение приговор Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной, а также стала достоянием гласности речь государственного обвинителя на процессе, в ходе которой он ссылался на решения Лаодикийского (IV век) и Трулльского (VII век) церковных соборов[1132]. В этой ситуации мир, описанный Сорокиным в «Дне опричника», перестал быть просто антиутопией: писатель был причислен к той малой части пророков, о которых принято думать, что их предсказания исполняются. Немудрено, что в этом контексте и «Теллурия» тоже автоматически была отнесена по ведомству политической футурологии. Между тем, соглашаясь на прочтение «Теллурии» как артефакта политической футурологии, мы оказываемся вынуждены согласиться либо с тем, что в этом качестве роман безнадежно тривиален и вторичен[1133], либо с тем, что перед нами действительно книга о том, как происходящее «описывают в книгах, статьях, письмах». Действительно, оба гипотетических сценария, распад России и деградация Европы, заканчивающаяся ее капитуляцией перед политически и демографически усилившимся исламом, еще во второй половине 2000-х стали сравнительно привычными в риторике, с одной стороны, российского режима, а с другой – европейских крайне правых, ныне этим режимом открыто поддерживаемых. Представить себе, что перед нами сознательное движение навстречу фобиям массового читателя, поощряемым в русле медийной политики страха, трудно. Предположение о том, что писатель исследует современные публичные дискурсы о будущем, также не представляется слишком убедительным: судя по тексту, это лишь одна из интересующих Сорокина тем – и, кажется, не главная.

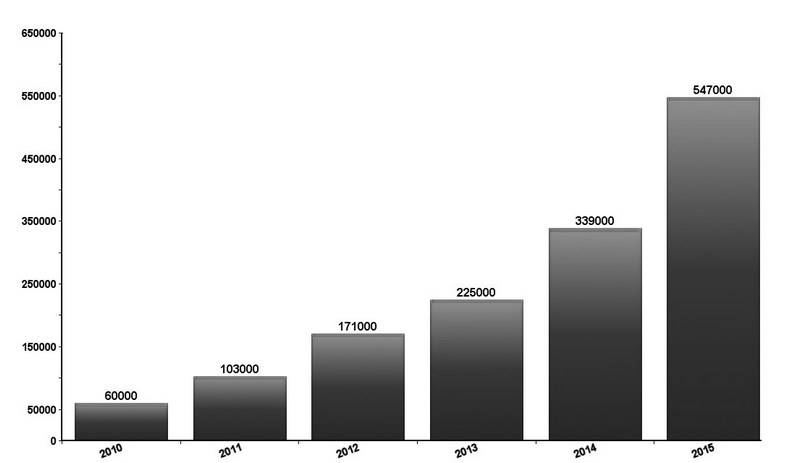

К вопросу о том, является ли «Теллурия» утопией/антиутопией (а выбор между этими двумя, вроде бы противоположными вариантами здесь не очевиден), тесно примыкает другой – о «Новом Средневековье». Сегодня, как и на протяжении всей, довольно долгой истории этого словосочетания, оно служит означающим совершенно различных, иногда полностью противоположных концепций и эмоций. Вместе с тем популярность его растет довольно быстро. Ниже приведены данные за 2010–2015 годы по количеству обнаруживаемых поисковым сервисом Yandex web-страниц, в которых термин «Новое Средневековье» (точное словосочетание, без учета регистра) встречается хотя бы один раз.

Рост количества упоминаний словосочетания «Новое Средневековье» за 2010–2015 годы

В России историю этого понятия принято отсчитывать от К. Леонтьева и Н. Бердяева, работа которого 1924 года так и называется «Новое Средневековье». Однако уже эти два автора вкладывают в эти слова (Леонтьев, впрочем, употребляет термин «новый феодализм»[1134]) совершенно различные смыслы. Леонтьев употребляет этот термин в «смысле глубокой неравноправности классов и групп, в смысле разнообразной децентрализации и группировки социальных сил… в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинение одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим»[1135]. Леонтьеву, представления которого об идеальном общественном устройстве подразумевали сложные и разнообразные иерархические структуры, координируемые в рамках последовательной, но гибкой имперской власти, Средневековье представлялось эпохой слишком хаотичной и потому варварской: термин «новый феодализм» он употребляет в сугубо отрицательном смысле. Для Бердяева, одного из главных оппонентов Леонтьева, положительные черты Средневековья значительно важнее отрицательных: «Средние века были эпохой религиозной по преимуществу, были охвачены тоской по небу <…> средние века не растрачивали своей энергии вовне, а концентрировали ее внутри и выковывали личность в образе монаха и рыцаря, в это варварское время созрел культ прекрасной дамы и трубадуры пели свои песни». Бердяев видит в «Новом Средневековье» возможность нового религиозного универсализма, всеобщую устремленность к трансцендентному и конец индивидуализма Нового времени: «Человек выходит к общности. Наступает универсалистическая, коллективистическая эпоха»[1136]. Питирим Сорокин, уделивший «Новому Средневековью» много внимания в книге «Кризис нашего времени», в понимании его наследует бердяевскому умеренному оптимизму, хотя, как и Бердяев, полагает, что переходный этап будет катастрофическим[1137].

За пределами России[1138] часто используется термин «неомедиевизм» (neo-medievalism), тоже имеющий несколько значений. В культурологии и современной медиевистике он относится ко все более заметному тренду на конструирование квазисредневековых реальностей – иногда довольно сложной природы, как в серии романов «Голодные игры» (The Hunger Games), а иногда сравнительно простых, как в телесериале «Игра престолов» (Game of Thrones), – а также к практикам изучения этих новых культурных артефактов. По выражению К. Робинсон и П. Клеменс, культурный неомедиевизм представляет собой «постпостмодерную идеологию медиевизма»[1139] и «использует родственные постмодерным эстетические стратегии – анахронизм, пастиш и бриколаж»[1140], – однако, согласно формулировке другого автора, использует он их «не в духе деконструкции, а конструктивно»[1141]. В целом обозначенное явление и само по себе, и как предметное поле уже ведущихся исследований остается туманным.

Еще одним, не менее туманным в рациональном, но очень ясным в эмоциональном отношении значением термина мы обязаны Роберто Вакке, инженеру, специалисту в области автоматизированных систем управления, выпустившему в 1971 году книгу «Наступающее Средневековье»[1142]. Текст этот, теперь считающийся футурологической классикой, предсказывает вызванный чрезмерным усложнением инфраструктуры коллапс цивилизации (и ее погружение в Средние века) еще до конца тысячелетия. Именно с этой книгой полемизирует Умберто Эко в эссе «Средние века уже наступили»[1143] – разумеется с позиции медиевиста, а не инженера. Вакка вкладывает в понятие «Средневековье» те смыслы, что вкладывались и вкладываются в него в течение большей части Нового времени, – те же, что позволяют сегодня говорить о «диких средневековых обычаях» или о «погружении страны в Средневековье». Собственно, Эко в своем эссе полемизирует именно с этим модерным дискурсивным режимом, демонстрируя, что обыденное понимание Средневековья современный человек получил в качестве наследства от предыдущей эпохи и что это наследство должно быть отрефлексировано. «Новое Средневековье» в этом значении предстает скорее синонимом такого же неопределенного термина «постапокалиптический мир» и подразумевает состояние цивилизации, определенное тем или иным набором последствий краха большой части (или всех частей) глобальной инфраструктуры, иногда сопровождаемое экстраполяцией последствий глобальной катастрофы, – и относится, таким образом, к своего рода «секулярной эсхатологии»[1144].

Наконец, последнее значение термина «неомедиевизм» унаследовано от 1960-х годов и связано, среди прочих, с именем специалиста по международным отношениям Хэдли Булла «Анархическое общество», который, рассматривая различные варианты развития человеческой истории, предложил в том числе следующий: привычная система национальных государств постепенно размывается, а на смену ей приходит «позволяющая избежать классического набора опасностей, связанных с суверенными государствами, структура перекрывающихся властных полномочий и пересекающихся лояльностей. Она объединяет народы в глобальное общество, но дает возможность избежать концентрации власти, неизбежной при образовании мирового правительства»[1145]. Термин снова становится частью активного словаря политологов в 1990-е годы[1146], однако, как замечает Й. Фридрихс в своей статье, призванной пересмотреть «новый медиевизм» и продемонстрировать его полезность в качестве инструмента макроанализа «поствестфальской» международной политики, «их спекуляции не идут дальше случайного и импрессионистского использования термина»[1147]. Таким образом, и применительно к теории международных отношений значение терминов «Новое Средневековье»/«новый медиевизм» не определено сколько-нибудь строго.

Но вернемся к «Теллурии». При попытке понять, каким образом в контексте романа возможен – и возможен ли? – осмысленный разговор о «Новом Средневековье» или «неомедиевизме», возникает две основных проблемы. Первая, содержательная, состоит в том, что описываемая Сорокиным реальность, как замечает А. Марков, в гораздо большей степени имеет отношение к Ренессансу, нежели к Средневековью[1148]: разговор псоглавцев (глава XXII) представляет собой отсылку к ренессансным диалогам, Кельнский карнавал (глава V) выглядит пародией на Ренессансные шествия. Кроме этих и других упомянутых Марковым отсылок к Ренессансу, но не к Средневековью, следует упомянуть еще одну: метареферентный для романа текст «Книги о разнообразии мира» Марко Поло[1149]. Вторая проблема, методологическая, состоит в том, что, как видно из предпринятого выше обзора, единственным органичным контекстом для рассмотрения книги оказывается не контекст прямого политического высказывания (понятого в постапокалиптическом ключе или внешнеполитической теории), а контекст сугубо культурологический, требующий рассматривать «Теллурию» в одном ряду с экранизациями Толкиена, «Игрой престолов», etc.

Сугубо культурологический подход, однако, если не исключает понимание «Теллурии» как прямого политического высказывания[1150], то, по крайней мере, серьезно затрудняет его, требуя сопоставления текста с огромным количеством разноприродных культурных явлений в диапазоне от уже упомянутых сериалов и фильмов до фэнтези/sci-fi романов и современных музейных репрезентаций. Не отрицая потенциальную плодотворность этого подхода, мы хотели бы, тем не менее, сосредоточиться на «Теллурии» как на прямом высказывании, показав, однако, что основная его проблематика лежит в сфере не политологии и future studies, но антропологии и (отчасти, как следствие) социологии. Несмотря на то что сам автор, по всей видимости, не проводит ясной границы между ренессансной эпохой и собственно Средневековьем – в частности, Сорокин в разговоре о «Новом Средневековье» поминает Рабле[1151], – применительно к сказанному выше важно предположение о том, что речь идет скорее об аналоге Ренессанса – причем в некоторых принципиальных отношениях Ренессанса скорее позднего, чем раннего.

Нарисованная Сорокиным картина мало напоминает «Новое Средневековье» как внешнеполитическую реальность: вместо «структуры перекрывающихся властных полномочий и пересекающихся лояльностей» мы видим в «Теллурии» (за исключением, возможно, «Цеха плотников») скорее новую в географическом смысле, но старую в политическом, не слишком договороспособную диспозицию множественных аналогов национальных государств, представляющих собой продукты территориализации все тех же старых по сути – пусть и новых по содержанию – «воображаемых сообществ». Нации в этом мире не исчезли, но, как говорит Арнольд Константинович в главе XXVIII, «обрели себя» (с. 286). Единственным допущением, позволяющим потерю характерной для нынешнего глобализованного состояния связности, оказывается истощение углеводородных запасов при одновременном (и это одно из немногих действительно фантастических допущений в романе) истощении идей относительно новых источников энергии. Краха высокотехнологичной инфраструктуры в мире «Теллурии», по всей видимости, не произошло – по крайней мере «умницы» и «умники» не только имеются в этом мире в достатке (производство), но и функционируют как ни в чем не бывало (собственно инфраструктура). Продолжает работу и гражданская авиация. «Массовое производство доживает последние годы» (с. 286), однако полит- или социально-экономические причины этого остаются за кадром – а главное, ничто в тексте не указывает на их наличие.

Существует только одна концепция, в эскизном виде, буквально одним абзацем текста обрисовывающая нечто похожее на мир «Теллурии». Это «неофеодализм», о котором Иммануил Валлерстайн пишет в работе 1992 года «Капиталистическая цивилизация». Вторая часть этой работы начинается с утверждения о том, что «капиталистическая цивилизация вошла в осень своего существования»[1152], и продолжается кратким рассмотрением альтернативных «социальных формул» будущего «после капитализма». Среди них обнаруживается и интересующий нас абзац, который имеет смысл процитировать целиком:

Первой (из упомянутых социальных формул. – С. Л.) является неофеодализм, который в гораздо более уравновешенной форме будет воспроизводить обстоятельства смутного переходного времени, – мир парцеллярных суверенитетов, существенно более автаркичных регионов и локальных иерархий. Это может оказаться совместимым с сохранением (но, возможно, не развитием) текущего, довольно высокого технологического уровня. Бесконечное накопление капитала не сможет более быть движущей силой такой системы, но она несомненно окажется антиэгалитарной. Что могло бы ее легитимировать? Возможно, возвращение к вере в естественные иерархии[1153].

В этом описании (впрочем, довольно неопределенном) можно обнаружить сходство с тем миром, что описывает Сорокин. И если принять такую точку зрения, то окажется, что «Теллурия» представляет собой ответ на вопрос об источнике легитимности такой системы, отличный от того, что дает Валлерстайн.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК